Нагрузки и воздействия на магистральный трубопровод

Эксплуатация и ремонт линейной част МГ

Трубопроводы находятся в сложном напряжённом состоянии, подвергаясь воздействию многочисленных нагрузок. При проектировании невозможно учесть все нагрузки, поскольку некоторые из них проявляются лишь в особых ситуациях. Прочностные показатели трубопровода должны обеспечить его работоспособность в любых условиях и ситуациях.

Все нагрузки и воздействия на магистральный трубопровод подразделяются на постоянные и временные, которые в свою очередь подразделяются на длительные, кратковременные и особенные.

К постоянным нагрузкам и воздействиям относят те, которые действуют в течение всего строка строительства и эксплуатации трубопровода:

1. Собственный вес трубопровода, учитываемый в расчётах как вес единицы длины трубопровода:

где n – коэффициент надёжности по нагрузке (n = 1,1); Dср – средний диаметр трубопровода, м; d – толщина стенки труб, м; gст – удельный вес стали, Н/м 3 .

2. Вес изоляционного покрытия и различных устройств, которые могут быть на трубопроводе:

где n – коэффициент надёжности по нагрузке; gиз – удельный вес изоляционного изделия, Н/м 3 ; Dиз и Dн – соответственно диаметр изолированного трубопровода и его наружный диаметр, м.

3. Давление грунта на единицу длины трубопровода:

где n – коэффициент надёжности по нагрузке (n = 1,2); gгр – удельный вес грунта, Н/м 3 ; hср – средняя глубина заложения трубопровода, м; Dиз – диаметр изолированного трубопровода, м.

4. Гидростатическое давление воды на единицу длины трубопровода, определяемое весом столба жидкости над подводным трубопроводом:

где n – коэффициент надёжности по нагрузке; g – удельный вес воды с учётом засолённости и наличия взвешенных частиц, Н/м 3 ; h – высота столба воды над рассматриваемой точкой, м; Dф – диаметр изолированного и футерованного трубопровода, м.

5. Выталкивающая сила воды, приходящаяся на единицу длины полностью погружённого в воду трубопровода:

где Dф – наружный диаметр трубы с учётом изоляционного покрытия и футеровки, м; gв – удельный вес воды с учётом растворённых в ней солей и наличия взвешенных частиц, Н/м 3 .

6. Воздействие предварительного напряжения, создаваемое за счёт упругого изгиба при поворотах трубопровода:

где sпр. из . – максимальное продольное напряжение в стенках трубы, обусловленное изгибом трубопровода, Н/м 3 ; Е – модуль упругости (Е = 206000 МПа); Dн – наружный диаметр трубопровода, м; r – радиус изгиба оси трубопровода, м;

К длительным временным нагрузкам относятся следующие:

1. Внутреннее давление, которое устанавливается проектом. Внутреннее давление создаёт в стенках трубопровода кольцевые и продольные напряжения, которые определяют по формулам:

где n — коэффициент перегрузки для внутреннего давления (n= 1,15); Р — нормативное значение внутреннего давления, Па; Dвн — внутренний диаметр трубы, м; d — толщина стенки трубы, м.

Учитывая известную зависимость между продольными и поперечными напряжениями, определим продольные напряжения в стенке трубы:

где m — коэффициент поперечной деформации (коэффициент Пуассона). Для сталей m = 0,26¸0,33, т.е. среднее значение m = 0,3.

2. Вес перекачиваемого продукта на единицу длины трубопровода.

2.1. Нормативный вес транспортируемого газа

где rгаз. — плотность газа, кг/м 3 (при 0 о С и 0,1013 МПа); g — ускорение свободного падения, g = 9,81 м/с 2 ; Р — абсолютное давление газа в газопроводе, МПа; Двн. — внутренний диаметр трубы, см; Z — коэффициент сжимаемости газа; Т — абсолютная температура, К.

Для природного газа допускается принимать

где Р — рабочее ( нормативное ) давление, МПа.

2.2. Вес транспортируемого продукта в трубопроводе

где n — коэффициент надёжности по нагрузке (n = 1); rн — плотность транспортируемой нефти, кг/м; g — ускорение свободного падения, м/с 2 ; Dвн. — внутренний диаметр трубы, см.

3. Температурные воздействия, которые при невозможности деформаций вызывают в стенках трубопровода продольные напряжения:

где a — коэффициент линейного расширения a = 12×10 6 (град); Е — модуль упругости, Н/м 2 ; D t = to – tф, здесь to — максимальная или минимально возможная температура стенок трубы при эксплуатации; tф — наименьшая или наибольшая температура, при которой фиксируется расчётная схема трубопровода.

К кратковременным нагрузкам и воздействиям на трубопровод относят такие нагрузки, действие которых может длиться от нескольких секунд до нескольких месяцев:

1. Снеговая нагрузка, приходящаяся на единицу длины трубопровода:

где n — коэффициент надёжности по нагрузке (n = 1,4); m — коэффициент перехода от веса снегового покрова земли к снеговой нагрузке на трубопровод (m = 0,4); So — нормативное значение веса снегового покрова на 1м 2 горизонтальной поверхности земли, определяемое в соответствии со СНиП 2.01.07-85, Н/м 2 ; Dиз. — диаметр изолированного трубопровода, м.

2. Нагрузка от обледенения наземного трубопровода, приходящаяся на единицу длины трубопровода:

где n — коэффициент надёжности по нагрузке (n = 1,3); В — толщина слоя гололёда, принимаемая в соответствии со СНиП 2.01.07-85, мм; Dиз. — диаметр изолированного трубопровода, см.

3. Ветровая нагрузка на единицу длины трубопровода, перпендикулярная его осевой вертикальной плоскости:

где n — коэффициент надёжности по нагрузке (n = 1); Wo — нормативное значение ветрового давления, определяемое в соответствии со СНиП 2.01.07-85, Н/м 2 ; k — коэффициент учитывающий изменение ветрового давления по высоте и тип местности, определяется в соответствии со СНиП 2.01.07-85; с — аэродинамический коэффициент (с = 0,5).

Особыми нагрузками и воздействиями на магистральные трубопроводы принято называть те, которые возникают в результате селевых потоков, деформаций земной поверхности в карстовых районах и районах подземных выработок, а также деформаций грунта, сопровождающихся изменением его структуры.

В соответствии с принятой методикой расчёта прочности по предельным состояниям различают расчётные и нормативные нагрузки. Под нормативной понимают нагрузку N (н) , установленную нормативными документами и определённую на основании статистического анализа при нормальной эксплуатации сооружения. Расчётной называют нагрузку, учитывающую возможное отклонение от нормативной: Nр = n*N (н ) , где n — коэффициент надёжности по нагрузке. Коэффициенты надёжности n для различных видов нагрузки и воздействий регламентируются СНиП 2.05.06-85.

Источник

Определение нагрузок действующих на опоры трубопроводов

Продукция

Определение нагрузок действующих на опоры трубопроводов

Определение нагрузок действующих на опоры трубопроводов

Правильный выбор расчетных нагрузок имеет очень важное значение с точки зрения создания рациональных и экономичных опор под трубопроводы.

Ниже излагаются рекомендации по этому вопросу разработанные ВНИИСТ и Гипрогазтоппромом, учитывающие по возможности действительные условия совместной работы трубопроводов и их опор.

Вертикальные нагрузки

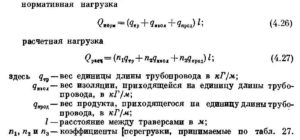

Вертикальные нагрузки на отдельную траверсу опоры определяются по следующим формулам:

Нагрузку от одного из паро- или газопроводов, подлежащего по техническим условиям гидравлическому испытанию, следует определять по формуле

где qводы — вес воды при гидравлическом испытании.

В проектных материалах необходимо оговорить, что одновременно может опрессовываться лишь один из паро- или газопроводов, проходящих через данную опору.

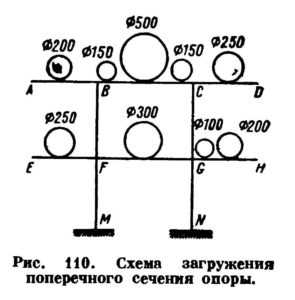

При этом следует рассмотреть все возможные невыгодные схемы загружения опоры. Так, например, пусть на двухъярусной опоре (рис. 110) расположено девять паро- и газопроводов, подлежащих гидравлическому испытанию. Требуется определить расчетные схемы загружения при расчете опоры на вертикальные нагрузки.

При расчете консолей АВ, CD, EF следует учитывать поочередное заполнение водой каждого из трубопроводов, расположенных на этих консолях; при расчете консоли GH водой заполняется трубопровод диаметром 200 мм, при расчете траверсы ВС и стоек ВМ и CN — трубопровод диаметром 500 мм, при расчете траверсы FG — трубопровод диаметром 300 мм.

Если в рабочих условиях трубопроводы не будут заполнены жидкостью, то при определении сил трения не следует включать в нагрузку вес воды при гидравлическом испытании.

Ветровые нагрузки

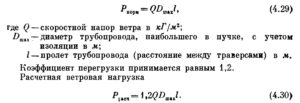

Нормативная ветровая нагрузка, передающаяся пучком горизонтально расположенных трубопроводов на траверсу опоры, определяется по формуле

Горизонтальные усилия, действующие вдоль трассы трубопроводов, проходящих через одиночно стоящие опоры

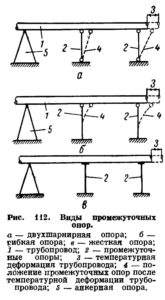

Одиночно стоящие опоры подразделяются на анкерные (мертвые) и промежуточные.

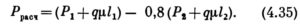

Анкерные опоры (рис. 111) делятся на разгруженные и неразгруженные (концевые), а промежуточные опоры (рис. 112) — на двухшарнирные гибкие и жесткие.

Двухшарнирные промежуточные опоры (рис. 112, а) имеют шарниры внизу опоры и допускают, таким образом, свободное перемещение трубопровода, расположенного на этой опоре и связанного с ней при помощи шарнира, на требуемую величину температурной деформации.

Гибкие промежуточные опоры (рис. 112, б) способны обеспечить перемещение своего верхнего конца на величину требуемой температурной деформации трубопровода, расположенного на опоре.

Жесткие промежуточные опоры (рис. 112, в) неспособны обеспечить перемещение своего верхнего конца на величину требуемой температурной деформации трубопровода, расположенного на данной опоре; в этом случае температурное удлинение трубопровода сопровождается его проскальзыванием по опоре.

Горизонтальные усилия, действующие на отдельно стоящие опоры, подразделяются на:

силы трения, возникающие между трубопроводом и соответствующим опорным устройством,

распоры компенсирующих устройств,

осевые усилия, появляющиеся вследствие давления на заглушку или закрытую задвижку трубопровода; эти усилия отсутствуют, если в качестве компенсирующих устройств используются гнутые (П-образные, лирообразные и т. п.) компенсаторы.

Распор П-образных компенсаторов находят по обычным правилам строительной механики путем расчета П-образной рамы, загруженной заданными горизонтальными перемещениями на концах стоек. Его можно определять также по графикам и таблицам (см. гл. третью).

Распор линзовых компенсаторов определяют по приведенным ранее формулам (см. гл. вторую).

Горизонтальные усилия вдоль трассы, действующие на верхний конец промежуточной опоры при прокладке одного трубопровода, определяют следующим путем:

а) для промежуточных двухшарнирных опор горизонтальное усилие вдоль трассы равно нулю;

б) для гибких промежуточных опор это усилие определяется как упругая реакция верхнего конца опоры, возникающая вследствие его горизонтального смещения на заданную величину, соответствующую температурной деформации трубопровода; таким образом, гибкая стойка рассчитывается как консольная балка, загруженная заданным смещением конца;

в) для жестких промежуточных опор со скользящими или катковыми опорными устройствами для определения горизонтального усилия вдоль трассы применяется формула

Для скользящих опорных устройств этот коэффициент принимается равным: при трении стали о сталь и стали о чугун — 0,3, при трении стали о бетон — 0,6.

Применяемые катковые устройства должны гарантировать отсутствие заклинивания катка в процессе эксплуатации. При этих устройствах

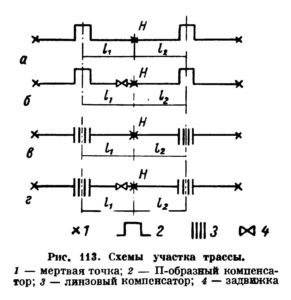

Расчетные горизонтальные усилия вдоль трассы, действующие на разгруженные анкерные опоры при прокладке одного трубопровода (рис. 113) определяются следующим путем:

а) при отсутствии в смежных пролетах задвижек (рис. 113, а и в) горизонтальное усилие находят как разность усилий, включающих распор компенсатора и силы трения, или упругие реакции па промежуточных опорах, действующих слева и справа от рассматриваемой анкерной опоры; при этом меньшее по величине усилие умножается на коэффициент, равный 0,8.

Таким образом, усилие, действующее на опору H, определяется по следующим формулам: при двухшарнирных промежуточных опорах

при гибких промежуточных опорах

при жестких промежуточных опорах

В этих формулах принято, что суммарное усилие слева больше, чем справа: под ∑R1 и ∑R2 подразумеваются суммы упругих реакций промежуточных гибких опор, расположенных слева и справа от опоры H;

б) если в одном из смежных пролетов имеется задвижка (рис. 113, б и г), для определения усилия на опору Н имеем:

при двухшарнирных опорах:

Усилие, определенное по формулам (4.33) — (4.41), должно быть принято не меньше горизонтального усилия, действующего на промежуточную опору.

При двухшарнирных и гибких промежуточных опорах одновременная прокладка нескольких трубопроводов допускается лишь при условии, что один из трубопроводов максимального диаметра, называемый «ведущим», шарнирно связан с траверсами промежуточных опор. В этом случае горизонтальное усилие, действующее на стойки промежуточных опор, определяется следующим путем:

а) при одноярусных двухшарнирных опорах (рис. 114, а) горизонтальное усилие вдоль трассы, действующее на стойки промежуточных опор, равняется нулю;

б) при одноярусных гибких опорах (рис. 114, б) их стойки рассчитываются как консольные балки, загруженные на конце горизонтальным смещением, равным величине температурного удлинения «ведущего» трубопровода; таким образом, искомое горизонтальное усилие определяется как упругая реакция стойки, возникающая вследствие смещения ее верхнего конца на заданную величину;

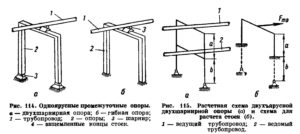

в) при двухъярусных двухшарнирных опорах (рис. 115, а) стойки рассчитываются на горизонтальные усилия, равные суммарной силе трения, возникающей на скользящих или Катковых опорных устройствах ведомых трубопроводов, расположенных на траверсе, не несущей «ведущий» трубопровод; определенное таким образом горизонтальное усилие прикладывается к верхним концам стоек опоры, причем последние считаются защемленными на уровне нижнего яруса опоры (рис. 115, б);

г) при двухъярусных гибких опорах (рис. 116) стойки рассчитываются как консольные балки, загруженные на конце смещением, равным величине температурного удлинения ведущего трубопровода.

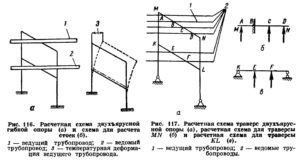

Расчет траверс двухшарнирных и гибких опор производится в соответствии со следующими схемами загружения:

а) сечение траверсы, несущей ведущий трубопровод, в месте шарнирного соединения с ним принимается жестко защемленным; если по одну сторону от ведущего трубопровода через траверсу проходят дополнительно один-два трубопровода, то траверса рассчитывается на сосредоточенные усилия, приложенные в местах опирания дополнительных ведомых трубопроводов (рис. 117, б), которые определяются по формуле (4.31);

б) траверсы, не несущие ведущий трубопровод, рассчитываются как свободно опертые балки, загруженные силами трения от расположенных на них ведомых трубопроводов (рис. 117, в); если число ведомых трубопроводов не больше двух, силы трения прикладываются в местах опирания ведомых трубопроводов и определяются по формуле (4.31); если же число ведомых трубопроводов, расположенных по одну сторону от ведущего трубопровода или на траверсе, не несущей ведущий трубопровод, больше двух, то при определении усилий, действующих на стойки и траверсы опоры, следует руководствоваться указаниями, приводимыми ниже.

При одновременной прокладке нескольких трубопроводов на жестких промежуточных опорах горизонтальные усилия, действующие на стойки и траверсы опор, определяются для каждого из трубопроводов по формуле (4.31), а затем умножаются на «коэффициент одновременности», равный:

при прокладке двух трубопроводов — 1,0,

при прокладке трех трубопроводов — 0,67,

при прокладке четырех и более трубопроводов — 0,5.

Если при одновременной прокладке трех трубопроводов вертикальная нагрузка от одного из трубопроводов равна или превышает 0,67 суммарной вертикальной нагрузки, действующей на опору, то в расчет вводится лишь горизонтальное усилие, вызываемое указанным трубопроводом. То же принимается и при одновременной прокладке четырех и более трубопроводов, когда вертикальная нагрузка от одного из трубопроводов равна или превышает 0,50 суммарной вертикальной нагрузки, действующей на опору.

При прокладке двух и трех трубопроводов горизонтальные усилия, определенные в соответствии с предыдущим, принимаются как сосредоточенные в местах опирания трубопроводов; при прокладке четырех и более трубопроводов суммарную нагрузку можно принимать равномерно распределенной по траверсе.

Консоли траверс П-образной опоры и траверсы Т-образной опоры следует рассчитывать па сосредоточенные усилия, приложенные в местах опирания трубопроводов.

Стойку Т-образной опоры необходимо проверять па прочность дважды: при проектном расположении трубопроводов и при одностороннем расположении трубопроводов по одну сторону от стойки; последнем случае учитывается лишь вертикальная нагрузка, создаваемая оставшимися трубопроводами.

Если через траверсу проходит несколько трубопроводов резко различного диаметра, то необходимо распределять расчетные нагрузки по траверсе в соответствии с расположением трубопроводов.

Горизонтальные усилия, действующие на разгруженные анкерные опоры, при одновременной прокладке нескольких трубопроводов определяются следующим образом:

а) при одновременной прокладке двух трубопроводов горизонтальные усилия от каждого из трубопроводов прикладываются в местах опирания трубопроводов и определяются по формулам

(4.32) — (4.41);

б) при одновременной прокладке трех трубопроводов горизонтальные усилия слагаются из:

разности распоров Р1 — 0,8 Р2 для каждого из трубопроводов,

разности сил трения qμ (1 – 0,8l2), умноженных на коэффициент одновременности, равный 0,67,

осевых усилии, вызванных давлением на задвижки;

найденные таким путем усилия прикладываются в местах опирания трубопроводов;

в) при одновременной прокладке четырех и более трубопроводов горизонтальные усилия слагаются из:

разности распоров Р1 — 0,8 Р2 для каждого из трубопроводов, разности сил трения qμ (1 – 0,8l2), умноженных на коэффициент одновременности, равный 0,5,

осевых усилий, вызванных давлением на задвижки и умноженных на коэффициент одновременности; этот коэффициент принимается равными: при двух задвижках в пролетах, смежных с опорой, — 1,0, при трех задвижках в пролетах, смежных с опорой, — 0,67, при четырех и более задвижках в пролетах, смежных с опорой, — 0,50.

Найденные таким образом усилия можно суммировать и суммарную нагрузку принимать равномерно распределенной по траверсе. Если при наличии трех или четырех и более задвижек в пролетах, смежных с опорой, осевое усилие, действующее на одну из задвижек, превышает соответственно 0,67 или 0,50 суммарного усилия, полученного путем суммирования всех осевых усилий на задвижки, то в расчет вводится лишь усилие на указанную задвижку. Точно так же если при одновременной прокладке трех, четырех или более трубопроводов одна из разностей сил трения превышает соответственно 0,67 или 0,50 суммарного усилия, полученного путем суммирования всех разностей сил трения, то в расчет вводится лишь указанная разность сил трения.

Горизонтальные усилия, действующие на концевые анкерные опоры, определяются так же, как и для разгруженных анкерных опор, за исключением того, что в расчет вводятся лишь усилия, действующие по одну сторону от опоры.

Определение усилий, действующих на элементы опор, при эстакадной прокладке трубопроводов

Трубопроводная эстакада (рис. 118) состоит из отдельных температурных блоков, которые подразделяются на промежуточные и концевые. Температурный блок в свою очередь состоит из: пролетного строения, воспринимающего вертикальные и горизонтальные усилия,

одной анкерной опоры, предназначенной для восприятия горизонтальных усилий, действующих вдоль трассы,

промежуточных стоек, воспринимающих вертикальные нагрузки, действующие на пролетное строение,

траверс, на которых прокладываются трубопроводы.

Траверсы эстакадного блока рассчитываются на сумму вертикальных нагрузок Qрасч определяемых по формуле (4.27), и равномерно распределенную горизонтальную нагрузку, расчетная интенсивность которой находится по следующей формуле:

Если через траверсу проходит несколько трубопроводов резко различного диаметра, то расчетные нагрузки по траверсе следует распределять в соответствии с расположением трубопроводов.

Концевые траверсы концевого блока необходимо проверять на прочность в соответствии с истинными усилиями, определенными из условий действительного расположения фикспунктов, задвижек или заглушек.

Анкерная опора концевого блока рассчитывается на горизонтальное усилие, слагающееся из суммы распоров компенсирующих устройств всех трубопроводов, проложенных на данном блоке, и неуравновешенной силы трения, равной 0,75 qэ ,где qв вертикальная нагрузка на единицу длины блока в m/м.

Анкерная опора промежуточного блока рассчитывается на горизонтальное усилие, включающее суммарную разность распоров Р1 — 0,8 Р2 компенсирующих устройств всех трубопроводов, проложенных на данном блоке, неуравновешенную силу трения, равную 0,15 qэ, и осевое усилие на задвижку, равное 0,68 qэ.

Пролетное строение эстакадного блока рассчитывается на вертикальные и горизонтальные нагрузки, передаваемые траверсами в местах их присоединения к пролетному строению.

Горизонтальные нагрузки, перпендикулярные к линии трассы, возникающие вследствие наличия отводов, можно не учитывать. При этом в местах подключения отводов следует давать развязку повышенной гибкости.

При отсутствии уточненной раскладки трубопроводов, компенсаторов, задвижек и фикспунктов горизонтальные усилия, действующие на анкерные опоры блоков, принимаются равными:

на анкерную опору концевого блока — 4qэ;

на анкерную опору промежуточного блока — 2qэ.

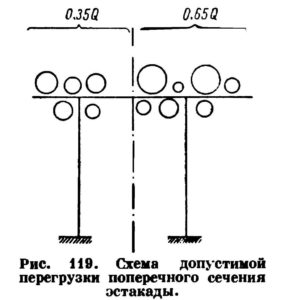

Пролетное строение рассчитывается с учетом возможной перегрузки одной из сторон поперечного сечения до 30% (рис. 119).

Источник