Свойства горных пород по отношению к воде

Водные свойства горных пород зависят от их минерального и гранулометрического состава, строения (структуры), сложения (текстуры), трещиноватости (скважности) и пористости.

Влажность пород в естественных условиях WQ характеризуется количеством воды, содержащейся в их порах и трещинах в данный момент. Влажность пород изменяется во времени и в пространстве. Она определяется отношением количества воды (массы или объема) к массе или объему содержащей ее породы (измеряется в %). Влажность является важной характеристикой пород, определяющей их прочность и поведение под действием инженерных сооружений. Используется она и при водно-балансовых расчетах. Влажность пород определяют в лаборатории (метод высушивания) и полевых условиях (нейтронный каротаж, тензиометрический и другие методы).

Влагоемкостъ — это способность горных пород вмещать и удерживать в своих пустотах определенное количество воды при возможности ее свободного стекания. Она определяется лабораторным путем, выражается в процентах (по массе или объемных), используется при гидрогеологических расчетах для определения других параметров (пористости, водоотдачи и т.п.).

Различают следующие виды влагоемкости: полную — максимальное количество воды, удерживаемой породой при полном насыщении всех пустот водой; капиллярную — максимальное количество воды, удерживаемое в капиллярных порах; пленочную (или максимальную молекулярную) — максимальное количество физически связанной воды, удерживаемой частицами породы; гигроскопическую, соответствующую количеству прочно связанной (адсорбированной) воды.

По степени влагоемкости горные породы подразделяются на следующие виды: очень влагоемкие (торф, ил, глина, суглинки); слабо влагоемкие (мел, мергель, лёссовые породы, супеси, мелкозернистые пески); невлагоемкие (скальные породы, галечники, гравий, крупнозернистые пески).

Водоотдача — это способность водонасыщенных горных пород отдавать гравитационную воду при возможности ее свободного стекания. Численно водоотдача характеризуется коэффициентом водоотдачи [х, представляющим собой отношение объема свободно отдаваемой воды к объему всей породы (величина безразмерная). Водоотдача зависит от размеров и структуры пор и трещин.

Наилучшей водоотдачей обладают породы с крупными порами и пустотами (гравий, галечник, крупнозернистые пески), у которых коэффициент водоотдачи близок по величине к коэффициенту пористости или полной влагоемкости и изменяется в пределах от 0,15 до 0,4. Более мелкозернистые песчаные и суглинистые породы обладают незначительной водоотдачей (0,15—0,005), которая определяется по разности между полной и максимальной молекулярной влагоемкостью.

Водоотдача является важным гидрогеологическим параметром, широко используемым при решении задач водоснабжения, осушения, прогноза подпора и др. Определяется она лабораторными и полевыми методами, а также по данным наблюдений за режимом подземных вод. Близким к водоотдаче параметром является коэффициент недостатка насыщения , характеризующий способность горных пород принимать гравитационную воду при их насыщении. Численно коэффициенты водоотдачи и недостатка насыщения близки между собой, однако недостаток насыщения может быть больше водоотдачи. Обычно его определяют по разности между полной влагоемкостью и естественной влажностью. Оба показателя широко используют при гидрогеологических расчетах.

Коэффициент фильтрации, как это следует из формулы закона Дарси, представляет собой скорость фильтрации при напорном градиенте, равном единице. Размерность его: м/сут, м/ч, см/с. Определяется коэффициент фильтрации с помощью лабораторных методов, полевых опытно-фильтрационных работ, геофизических исследований и эмпирических формул с использованием данных о гранулометрическом составе, пористости и других свойствах горных пород.

Водопроницаемость — это способность горных пород пропускать через себя (фильтровать) воду. Водопроницаемость зависит от гранулометрического состава пород, размеров пустот и трещин, свойств фильтрующейся жидкости и других факторов. Количественно она характеризуется коэффициентом фильтрации, являющимся одним из основных гидрогеологических параметров, широко используемым при различных геофильтрационных расчетах и гидродинамических прогнозах.

Выше уже отмечалось, что чем больше зернистость и крупнее обломки слагающих породу частиц, тем больше ее водопроницаемость. Для ориентировочного определения коэффициента фильтрации зернистых пород нередко используют эмпирические формулы, учитывающие зависимость водопроницаемости от гранулометрического состава, пористости и других показателей.

Источник

ЛАБОРАТОРНОЕ ЗАНЯТИЕ № 15-16. НАСЫЩЕНИЕ ОБРАЗЦОВ КЕРНА ВОДОЙ НА УЧЕБНОЙ СИСТЕМЕ НАСЫЩЕНИЯ TS-534

Цель лабораторной работы:

Приобретение навыков работы на учебной системе насыщения TS-534

Основные теоретические положения:

Учебная система насыщения TS-534 компании Coretest Systems, Inc разработана для проведения экономичного и простого метода насыщения образцов горных пород со средней и высокой проницаемостью моделью пластовой воды или нефтью. Система TS-534 состоит из вакуумного насоса, улавливателя воды, вакуум-эксикатора образцов и выпускного клапана, установленного на передвижном рабочем столе.

Насыщение образцов горных пород достигается путем загрузки образцов в вакуум-эксикатор, далее заполнения эксикатора достаточным количеством насыщающей жидкости, чтобы образцы горных пород были

погружены в насыщающую жидкость, по крайней мере, на ½ дюйма выше образцов. После чего эксикатор закрывается, и камера вакуумируется в течение не менее двух часов (для образцов с очень высокой проницаемостью). После того как камера и образцы горных пород с насыщающей жидкостью были провакуумированы, вакуум сбрасывается при помощи выпускного клапана, после этого крышка эксикатора может быть снята.

Выпускной клапан: когда выпускной клапан находится в положении, как показано на фотографии ниже (ручка клапана повернута влево), система готова к созданию вакуума в эксикаторе. Когда ручка выпускного клапана повернута вправо, эксикатор открыт к атмосферному давлению и вакуум в системе будет сброшен.

Для создания вакуума: поверните выпускной клапан против часовой стрелки, как сказано выше. Для сброса вакуума. поверните выпускной клапан по часовой стрелке.

Вакуумметр — отображает значение вакуума в камере эксикатора. Для достижения необходимого вакуума на образцы горных пород он должен отображать значение не менее 27+ дюймов ртутного столба.

Выпускной клапан вакуумного насоса: данный клапан должен оставаться в закрытом положении до момента смены масла в вакуумном насосе. Если уровень масла в мерном окошке вакуумного насоса, расположенном чуть выше выпускного клапана, превышает допустимый уровень (это указывает на то, что в насос попало существенное количестве насыщающей жидкости), то рекомендуется слить масло, открыв выпускной клапан. После чего закрыть выпускной клапан и заполнить вакуумный насос через верхнюю крышку новым маслом до метки, расположенной посередине мерного окна.

Емкость для улавливания жидкости: данная вакуумная колба расположена между вакуумным насосом и вакуум-эксикатором и предназначена для улавливания жидкости, которая может быть высосана из

эксикатора во время вакуумирования. Очень важно, чтобы данная емкость для улавливания жидкости ВСЕГДА была расположена между вакуумным насосом и эксикатором во время использования системы. Невыполнение данного требования может привести к поломке вакуумного насоса и быть причиной отказа от гарантийных обязательств.

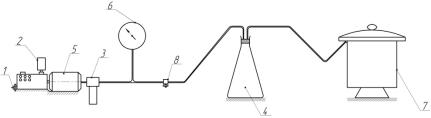

Рисунок 7 – Схема установки для насыщения образцов керна водой на учебной системе насыщения TS-534

1 — выпускной клапан вакуумного насоса; 2 — выпускной фильтр насоса; 3 — уловитель жидкости на насосе; 4 — емкость уловителя жидкости; 5 — вакуумный насос; 6 — вакуумметр; 7 -вакуум-эксикатор для образцов; 8 — выпускной клапан.

Вакуум-эксикатор для образцов: эта камера предназначена для расположения образцов под уровнем насыщающей жидкости во время процесса насыщения. Маленький пластиковый клапан в месте подключения эксикатора к системе вакуумирования может быть использован для изолирования эксикатора от системы насыщения, в которой создан требуемый уровень вакуума.

Используемое оборудование и материалы:

Учебная система насыщения TS-534, эксикатор, образцы керна, четыре градуированных стакана (200 мл, пластиковые), дистиллированная вода.

Порядок выполнения лабораторной работы:

1. Три стакана заполняются водой;

2. Стаканы с жидкостью помещаются в эксикатор и в них помещаются образцы керна;

3. Включается насос, что приводит к падению давления с 0 до -25;

4. При достижении нужного давления насос отключается;

5. Производится процесс насыщения в течении 4 часов;

6. После окончания процесса насыщения стаканы извлекаются из эксикатора;

7. Написание выводов по проделанной работе

Вопросы для самопроверки и защиты лабораторной работы:

1. Перечислите основные элементы приборов (установок) для определения абсолютной проницаемости горных пород.

2. Укажите различия (по предназначению) в конструкциях приборов и установок для определения абсолютной проницаемости горных пород.

3. Перечислите составные элементы установки для определения абсолютной проницаемости горных пород данной лабораторной работы.

4. Опишите принцип действия данной установки.

5. Назовите категории проницаемости горных пород и дайте их формулировки.

6. Запишите формулу Дарси для определения абсолютной проницаемости горных пород по воздуху (газу).

ЛАБОРАТОРНОЕ ЗАНЯТИЕ № 17. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ

Источник

Гидрофизические свойства горных пород

На протяжении тысячелетий основным инструментом изучения свойств природного камня, да и других материалов был метод проб и ошибок. Опыт, приобретенный таким путем часто оказывался весьма дорогостоящим, что, впрочем, никогда не останавливало экспериментаторов.

Первыми были изучены свойства горных пород, связанные с механическими воздействиями: удары – прочность, царапание – твердость, нагрузка – прочность на сжатие и влиянием природных стихий: огонь – термостойкость, вода – водостойкость, мороз – морозостойкость. Опыт, приобретенный в результате наблюдений и экспериментов, находил вполне практическое применение при выборе камня для строительства мостов, плотин, закладки фундаментов и возведения стен домов.

В наши дни, когда изучением минералов и горных пород занимаются целые научно-исследовательские институты, стало возможным не только объяснить причины проявления тех или иных свойств, но и получить их численное выражение для более точного сравнения и обоснованного выбора. Так от общих представлений – известняк впитывает воду и разрушается, а гранит нет, перешли к анализу гидрофизических характеристик горных пород.

Пористость

Характер взаимодействия природных каменных материалов с водой определяется наличием или отсутствием в их структуре пустот, пор, микро- и макротрещин. Именно они позволяют воде проникать в камень и накапливаться там. Их размеры и расположение (открытые, закрытые) оказывают влияние не только на гидрофизические параметры, но и на прочность, устойчивость к колебаниям температуры, теплопроводность, звукопроницаемость и некоторые другие.

Породы с открытой пористостью (поры сообщаются с внешней средой) способны поглощать воду, с закрытой (внутренние полости не имеют выхода к поверхности) – имеют хорошую водостойкость. Наибольшая пористость характерна для осадочных пород:

- сланцы (глинистые) – 0,54 – 1,4%;

- песчаник – 1,6 – 26 %;

- известняк – 5-22 %;

- доломит крепкий – 3,4 12,4 %.

За ними следуют метаморфические породы:

- мрамор – 0,6-3,3 %;

- кварцит – 0,2-0,7 %;

- кристаллические сланцы – 1,0-2,0

- гнейсы – 0,5-2

И наконец самую низкую пористость имеют магматические горные породы:

- гранит – 0,06-2,0 %;

- базальт – 0,6-19

- диорит – 0,1-3,5 %;

- габбро – 0,02-1,5 %.

По значениям пористости можно косвенно судить о водопоглощении, морозостойкости и в целом о долговечности горных пород.

Водостойкость

Характеризует способность природного камня сохранять прочностные параметры как в сухом состоянии, так и при насыщении водой. Численное выражение водостойкости определяется путем деления предела прочности на сжатие в водонасыщенном состоянии к такому же параметру, измеренному в сухом состоянии, и носит название – коэффициент размягчения.

На практике материалы с высокой водостойкостью и изделия из них используют для облицовки бассейнов (плитка из гранита), мощения морских и речных набережных (плита мощения из габбро или гранита) и других видах строительных и отделочных работ. Низкий коэффициент размягчения породы (при достаточной прочности в сухом состоянии) говорит о невозможности ее использования для наружных работ без применения специальных гидрофобизаторов, защищающих поверхность изделий от проникновения воды.

Влажность

Этот параметр показывает процентное содержание воды в горной породе и рассчитывается как отношение разности масс влажного и высушенного образца к массе последнего. Повышенная влажность снижает прочность, повышает теплопроводность и вес камня. В строительных конструкциях она непосредственно связана с влажностью окружающего воздуха и со временем приходит с ним в равновесное состояние.

Практическое значение имеет для пористых пород камня, которые находят применение в строительстве – позволяет определять готовность для использования и необходимость принятия мер по защите лицевой поверхности изделий.

Водопоглощение

Как уже было отмечено, пористость различных пород камня способствует проникновению в них воды при непосредственном контакте, либо в виде водных паров. Параметр водопоглощения показывает, как камень впитывает воду и способен ли он удерживать ее после проникновения. Количественное выражение определяется в процентах и рассчитывается как частное от деления разницы масс, насыщенного водой и сухого образцов к массе сухого (водопоглощение по массе).

Свойство породы поглощать и удерживать воду отрицательно сказывается на прочности и долговечности материалов и изделий. В то же время, понимание связи водопоглощения с открытой пористостью, позволяет предлагать и использовать способы ее снижения. Так, например, фасадные плиты из гранита после термообработки имеют практически нулевое водопоглощение. Плита полированная из габбро-диабаза (при высококачественной полировке) также существенно снижает способность к поглощению воды или водяных паров (туман, смог).

Водопроницаемость

Применение природного камня в различных гидротехнических сооружениях требует обязательного учета такой характеристики как водопроницаемость. Параметр отражает скорость прохождения воды через породу при единичном гидравлическом градиенте и носит название коэффициента фильтрации. Классификация горных пород по этому параметру (проницаемые, полупроницаемые и водонепроницаемые) носит условный характер, поскольку не существует ни абсолютно проницаемых, ни абсолютно непроницаемых материалов – все зависит от давления.

Наименьшей водопроницаемостью обладают плотные магматические породы, что делает блоки гранитные и габбро незаменимым материалом при сооружении различных гидротехнических бъектов. Ярким примером могут служить закованные в гранит берега Невы в Санкт-Петербурге.

Морозостойкость

Тесно связанная с такими характеристиками как пористость и водопоглощение способность насыщенных водой горных пород выдерживать частые перепады температур получила название морозостойкости. В зависимости от количества циклов зима/лето, которые данная порода способна выдержать без разрушения, ей присваивается определенная марка от F10 до F 200 и более, где цифрой обозначается число циклов.

Применение изделий из природных материалов с высокой морозоустойчивостью (фасадные плиты из габбро-диабаза, брусчатка и тротуарная плитка из гранита и габбро) позволяет вести строительство даже в условиях Крайнего Севера.

Источник