- Подводные исследования

- Водолазное снаряжение

- Проблемы давления

- Подводные лодки

- «Элвин»

- Корабли науки

- Съемка океанского дна

- Атлантида, чудовища и волны-убийцы: загадки морской бездны

- Вестибулярный аппарат и кессонная болезнь

- Монстры глубины

- Обычаи против катастроф

- Тайны Атлантиды

- Затонувшие корабли и подвижная биомасса

- Бермудский треугольник и волны-убийцы

- В исследованиях океана появилась причина спешить

- Белая подводная лодка

- В зону хадаль

- Зачем исследовать океан

- Без человека никуда

Подводные исследования

Подводные исследования трудны и опасны. В глубинах моря царят мрак и холод. Поэтому водолазам необходимо обеспечить не только дыхание, но также освещение и обогрев. Чем глубже вы погружаетесь, тем сильнее давит вода, лежащая сверху, и это создает огромные трудности.

Водолазное снаряжение

В мелких водах водолазы пользуются аквалангом, имеющим баллоны со сжатым воздухом. Аквалангисты могут опускаться на глубину до 70 м. При более глубоких погружениях баллоны берутся только для страховки, а воздух подается с поверхности по шлангу.

Проблемы давления

На глубине до 50 м водолазы могут дышать обычным воздухом (21% кислорода и 78% азота). Глубже давление заставляет азот растворяться в крови. Это вызывает сонливость и потерю координации движений. Азот можно заменить гелием. Глубже 90 м обычно содержание кислорода становится ядовитым, так что приходится уменьшать долю кислорода в смеси. Но даже при уменьшении концентрации высокое давление вызывает повышенное содержание газа в крови и тканях. При быстром подъеме с таких глубин давление уменьшается слишком быстро и газ «закипает» в крови и тканях, образуя пузырьки, как в откупоренной бутылке лимонада. Это вызывает кессонную болезнь и может привести к смерти. При неглубоких погружениях кессонной болезни можно избежать, медленно поднимаясь на поверхность. После глубоководного погружения водолазу приходится несколько дней провести в декомпрессионной камере, где давление очень медленно уменьшается.

Подводные лодки

Внутри подводной лодки поддерживается нормальное атмосферное давление, так как толстые металлические стенки способны выдержать давление воды. Крупные подводные лодки могут неделями не подниматься на поверхность и используются в основном в военных целях. Небольшие аппараты, называемые батискафами, используются для других работ и обычно остаются под водой не более суток.

«Элвин»

Батискаф «Элвин» может погружаться на глубину до 4000 м. При опасности камера с экипажем может отделиться от лодки и быстро возвращаться на поверхность. Именно с борта «Элвина» производились съемки глубоководного разлома. «Элвин» доставил и первых посетителей на «Титаник» через 73 года после того, как этот корабль затонул (см. статью «Кораблекрушения«). Частичный разрез батискафа «Элвин» показывает его внутреннее устройство. Длина «Элвина» всего 7,6м. Батискафы доставляются на место погружения и опускаются в море кораблем-носителем. Здесь показан батискаф «Элвин», опускаемый с борта корабля-носителя «Атлантис-11». Команда из двух ученых и капитана сидит внутри шаговой кабины из прочнейшего металла титана. Ев Стенки толщиной 50 мм могут выдержать огромное давление воды. Радио и телефоны обеспечивают связь команды батискафа с кораблем — носителем. Диаметр кабины всего два метра. За время погружения температура падает до 13°С.

Сейчас большинство подводных работ выполняют небольшие механические роботы, вызываемые ДУУ (дистанционно управляемыми устройствами). Они управляются оператором с поверхности. ДУУ могут собирать образцы, вести съемки и телепередачи и выполнять другие сложные операции. По кабелю ДУУ получает управляющие сигналы и электропитание и передает оператору телевизионное изображение

Корабли науки

Океанографы часто работают на судах, оснащенных лабораториями, компьютерами и другими научными приборами. Например, научно-исследовательское судно «Челленджер» обеспечивает работу 14 океанографов в Атлантическом океане, Средиземном и Карибском морях.

Съемка океанского дна

Океанское дно наносится на карту с помощью эхолота или сонара. Корабль тянет на буксире прибор, называемый сканирующим сонаром. Звуковые импульсы, посылаемые прибором, достигают океанического дна и, отражаясь, принимаются приборами на корабле, которые преобразуют их в электрические сигналы и изображения. Сканирующий сонар посылает пучки звуковых импульсов на 30 км в стороны корабля.

Гидротермальные зоны

Недавно под водой открыты новые классы животных, например гигантские трубчатые черви. Они обитают в гидротермальных зонах — участках горячей воды в разломах подводных хребтов и питаются бактериями, живущими за счет химических веществ, поступающих из разлома.

Источник

Атлантида, чудовища и волны-убийцы: загадки морской бездны

Большая часть нашей планеты покрыта водной гладью. Кажется логичным, что дом человечества должен называться не «Земля», а «Вода». Издавна люди задавались вопросом о том, что скрывается в морской бездне. Ответ на него человечество черпало в легендах, а с развитием техники — в сводках научных исследований. Правда, первобытный страх перед бездной никуда не делся. Самой глубокой точкой планеты — около 11 километров — считается Марианская впадина. Какие монстры обитают там, где привычное для нас давление превышено в тысячу раз? И как бездна мстит за вторжение в ее пределы? Об этом рассказывает программа «Как устроен мир» с Тимофеем Баженовым на РЕН ТВ!

Вестибулярный аппарат и кессонная болезнь

Чтобы понять, как устроена бездна, нужно изучить вестибулярный аппарат человека. В нашем головном мозге находится полый отдел величиной с орех. Его стенки выстелены чувствительной тканью, на дне такого «шарика» — жидкость, а в жидкости расположены кристаллы. Они раздражают нижнюю часть вестибулярного аппарата. У любого при нырке в бездну вестибулярный аппарат сходит с ума, так как в воде сила тяготения влияет на человека своеобразно. Несколько поворотов — и мы уже не понимаем, где верх, а где низ. Необходимость долгой работы под водой толкала технический прогресс к новым изобретениям. Так появился акваланг. Строением организма обусловлен и наш главный враг на глубине — кессонная болезнь, или закипание крови из-за скопившегося в клетках азота.

«Есть правило, что ты выдыхаешь и не должен обгонять пузырьки, идущие наверх. Если мы нарушаем это правило, в крови начинает выделяться азот, происходит закипание крови, которое разрушает кровеносные сосуды. Чем быстрее мы всплываем, тем выше вероятность серьезных последствий. Человеку грозит гибель или паралич», — рассказывает инструктор по дайвингу Юлия Верещак.

Монстры глубины

У всех народов есть свои сказания о существах, живущих в океанской глубине. Из Библии мы знаем о Левиафане, из мифических историй — о Посейдоне и сиренах. Позже появились байки о морских змеях и драконах. В русском фольклоре упоминаются русалки, кикиморы и водяные. Раньше все беды списывались на непознанное, но сейчас подводники имеют вполне достоверные сведения о жителях бездны.

«Всегда есть угроза. Нельзя трогать морских животных, потому что это — их дом. Они нас могут укусить. Есть под водой и ядовитые животные», — говорит Юлия Верещак.

И если акулу человек испугается благодаря ее жуткому облику, то об опасности красивых моллюсков-конусов лучше предупреждать заранее. Укус некоторых видов смертелен. Опустившись глубже, можно встретить и особенно изощренных охотников — например, удильщиков или морских чертей. Эти создания отличаются внушительными зубами, а также наростами по всему телу. Над головой самок находится специальное удилище — эска с биолюминесцентными бактериями. Им рыба привлекает питательные организмы. Не менее пугающе выглядит черный живоглот, способный проглотить добычу крупнее себя. К счастью, длина этих существ не превышает 25 сантиметров.

Обычаи против катастроф

Человеку свойственно бояться высоты и глубины — отсутствия под ногами опоры. Наши предки не просто уважали бездну, а приносили ей жертвы. Подобные традиции живут и сегодня. Одна из самых актуальных — разбивать о борт нового корабля бутылку шипучего алкоголя. Достаточно вспомнить жуткие аварии кораблей, при спуске которых бутылка не разбивалась. Это произошло и с атомной субмариной К-19, погибшей в 1961 году. Ранее ритуал освящения кораблей имел религиозный характер. Его целью было заслужить милость богов. Обычай бить о форштевень сосуд с вином установился еще в конце VII века, а шампанское потекло по бортам после «вмешательства» французов.

Тайны Атлантиды

Немало исследователей искали Атлантиду, однако древний мифический континент продолжает хранить свои тайны. Любопытны новые находки, касающиеся неведомой земли. В древнегреческих книгах, например, обнаружили упоминания о войне с атлантами. И что удивительно — более могущественная цивилизация потерпела поражение. Возможно, именно воинственные греки стали причиной тому, что до нас дошел минимум информации об Атлантиде. Как писали древние, в определенный период Атлантида смогла подчинить себе огромные территории Средиземноморья. Ее жители эксплуатировали месторождения таинственных минералов, якобы используемых в сплавах с металлами. Но однажды развитая цивилизация просто ушла под воду. Возможно, скоро этому примеру последует сейсмически нестабильная Япония.

Затонувшие корабли и подвижная биомасса

За столетия на дне моря оказалось порядка трех миллионов судов, и большая часть из них с ценными грузами. Существуют даже специальные карты затонувших кораблей. Найти их в интернете не составит труда. Куда сложнее нырнуть так глубоко, чтобы чем-нибудь гарантированно поживиться.

Другую загадку ученые обнаружили в 1942 году. С помощью эхолота — устройства, которое определяет расстояние до дна — на глубине 500-600 метров они зафиксировали слой земли. Специалисты принимали его за затонувший остров, пока с течением суток слой не стал перемещаться глубже, а затем подниматься на поверхность. Версии о громадной подлодке или подводном НЛО тут же облетели мир. И только позже выяснилось, что это был косяк вертикально мигрирующей биомассы — светящихся анчоусов, отражающих сигналы оборудования.

Бермудский треугольник и волны-убийцы

Загадки Бермудского треугольника до сих пор заставляют дрожать даже опытных пилотов и капитанов. О пропавших здесь судах и самолетах рассказывают множество легенд.

«Бермудский треугольник мы исследовали полтора года. Ни одно научное судно там не утонуло. Мифов о Бермудском треугольнике ходит много, хотя исчезающих «призраков» я видел и на Байкале. Это своеобразные атмосферные явления», — делится командир подводного аппарата Евгений Черняев.

Многие истории о Бермудском треугольнике — всего лишь гипотезы или байки. Но моряки знают опасность в лицо. Предсказать ее появление почти невозможно. Это волны-убийцы высотой до 40 метров и выше. Число выживших после встречи с ними стремится к нулю. В 1995 году было установлено, что гигантские волны вызываются подводными землетрясениями и извержениями подводных вулканов. Морские бездны скрывают много опасностей. И чем чаще люди будут задумываться о них, тем безопаснее станет наша жизнь.

Еще больше о том, как устроен этот мир, самые интересные факты и истории смотрите в выпуске программы «Как устроен мир» с Тимофеем Баженовым. Новые выпуски смотрите на РЕН ТВ.

Источник

В исследованиях океана появилась причина спешить

Последствия деятельности человека уже можно обнаружить даже в таких местах планеты, куда почти невозможно добраться. А ведь наименее доступные уголки мирового океана интересны, прежде всего, своими первозданными тайнами

Глубоководные районы мирового океана, пожалуй, одни из самых таинственных мест на Земле. За все время существования продвинутых технологических аппаратов у ученых океанологов так и не получилось перейти к регулярному масштабному изучению больших глубин. Несмотря на ежегодные миссии, мировой океан изучен всего на 2-5%. Возможно, 2021 станет поворотным для глубоководных исследований благодаря одному из проектов, американской подводной лаборатории «Элвин», которой на самом деле уже более полувека от роду. А вот российские достижения в этой передовой сфере пока рискуют отойти еще дальше в прошлое.

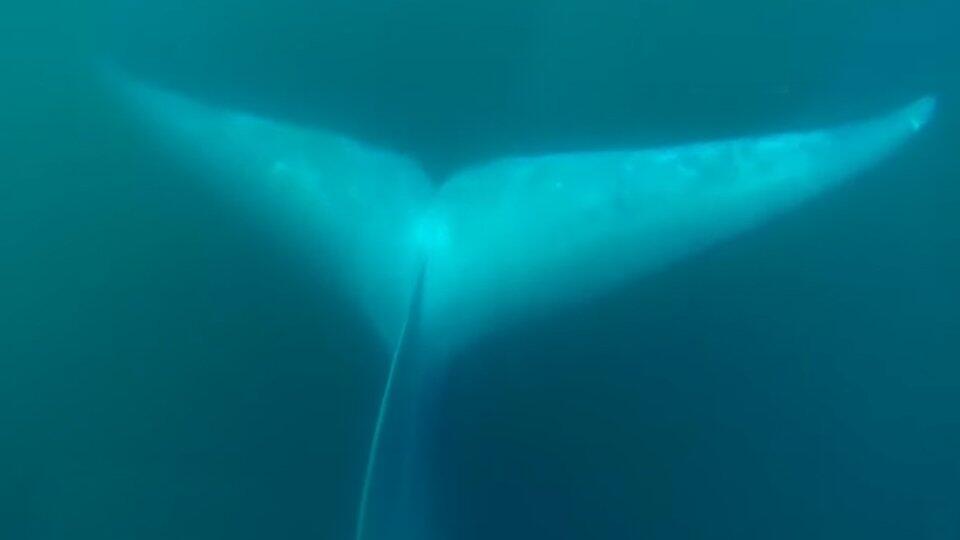

Белая подводная лодка

В начале марта 2020 года блестящая белая подводная лодка поднялась на поверхность недалеко от побережья Северной Каролины после 7 часов на глубине сотен метров под водой. Пилот подводной лодки и двое ученых-океанологов только что вернулись после сбора образцов вокруг места выхода метана. Это было завершающее погружение подлодки «Элвин» в месячной экспедиции, во время которой команда отправилась из Мексиканского залива на восточное побережье, чтобы исследовать массивный глубоководный коралловый риф.

Для Брюса Стрикротта, главного пилота «Элвина» и руководителя экспедиции, такого рода миссии на дно мира — обычная часть жизни. С тех пор, как он впервые начал работать над «Элвином» в качестве инженера почти 25 лет назад, Стрикротт провел более 2 тысяч часов в океанских глубинах, где научился умело ориентироваться в инопланетном ландшафте морского дна и исследовать образцы с помощью тонких роботизированных рук подводной лодки. «Элвин» совершает десятки погружений на морское дно каждый год, но миссия по утечке метана этой весной стала важной вехой в карьере Стрикротта как исследователя: это было последнее погружение на такую «небольшую» глубину.

После окончания экспедиции «Элвин» прошел серьезную модернизацию в Океанографическом институте Вудс-Холла в Массачусетсе. Когда реконструкция батискафа завершится, легендарное судно будет входить в число самых оснащенных глубоководных аппаратов в мире. Следующей осенью «Элвин» снова выйдет на воду под руководством Стрикротта для погружения в траншеи недалеко от Пуэрто-Рико. Во время этого путешествия он вместе с командой океанографов и наблюдателей ВМС США опустит подводную лодку на 6,5 тысяч метров — гораздо глубже, чем когда-либо прежде.

В декабре 2020 года Стрикротт и небольшая команда из Вудс-Хоула рассказали о ходе модернизации «Элвина» на ежегодном собрании Американского геофизического союза, которое проводилось дистанционно из-за пандемии. Пожалуй, наиболее важным усовершенствованием стали новые титановые балластные сферы и герметичное отделение, которое позволит подводной лодке перевозить до трех человек на глубине более 6 километров под водой. Одно только это обновление увеличит максимальную способность погружения лодки более чем на 1,5 километра и сделает около 99% океана доступным для исследования.

В зону хадаль

Два соединенных рычага для забора проб (с обновлением появится и третий) выходят из передней части сферы экипажа «Элвина» и используются для закачивания в корабль до 226 килограмм океанических материалов и проб. В рамках модернизации судно получит более мощные двигатели, набор сложных систем визуализации и акустическую систему передачи, чтобы его пассажиры могли по беспроводной связи отправлять изображения и метаданные со дна океана на поверхность.

Чтобы модернизировать подводную лодку, инженерам пришлось разобрать ее до металлического каркаса. Это уже привычная процедура для «Элвина», который раз в пять лет разбирается до гаек с болтами, даже если не запланировано никаких серьезных обновлений.

Адам Соул, главный научный сотрудник по глубоким погружениям в Вудс-Хоул, рассказал научно-технологическому интернет-изданию Ars Technica, что именно это скрупулезное внимание к деталям помогло «Элвину» пережить более чем 5 тысяч погружений. «Но, к сожалению, ничто не гарантирует стопроцентную безопасность: случалось и такое, что наше детище было буквально на волосок от гибели», — вспоминал Соул.

Всего через несколько лет после того, как «Элвин» был введен в эксплуатацию, технические сложности на корабле-носителе привели к тому, что подлодка упала в океан и начала тонуть с тремя членами экипажа внутри. Людям чудом удалось спастись, но на то, чтобы вытащить «Элвина» со дна океана, потребовался год.

Подлодка честно служит уже шесть десятилетий, но из-за регулярных разборок и переоборудования у нее не осталось почти ничего общего с первоначальной версией, кроме названия. Если вспомнить античность, то можно провести аналогию с кораблем Тесея, в котором доски корабля вырывались и заменялись одна за другой, пока не осталось ничего от оригинала.

До последней реконструкции «Элвин» имел доступ лишь к двум третям морского дна. Теперь возможности подводного судна и исследователей гораздо больше. После того, как весной инженеры из Вудс-Хоул нанесут последние штрихи, «Элвин» пройдет тщательную проверку и сотни испытаний, чтобы подготовиться к первому погружению на глубину 6,5 тыс. м.

В сентябре следующего года «Элвин» будет доставлен в Пуэрто-Рико, где начнутся первые «мокрые» испытания. Особую угрозу для пассажиров могут создавать вредные газы, возникающие в результате жизнедеятельности подлодки. В течение недели «Элвин» и пассажиры будут погружаться все глубже, добавляя примерно по 500 метров в день. К концу недели подводная лодка достигнет максимальной глубины и коснется морского дна в траншеях у побережья Пуэрто-Рико. Если никаких трудностей не возникнет, военно-морской флот официально разрешит «Элвину» проводить регулярные экспедиции с экипажем в течение следующих пяти лет.

Экспедиция в Пуэрто-Рико будет первой попыткой «Элвина» погрузиться в зону хадаль (или ультрабиссаль): самую глубокую — глубже 6 тыс. м и наименее изученную область океана. Зона эта темная и холодная, с давлением в 1000 раз выше, чем на поверхности. Жизни там почти нет: некоторые виды рыб могут существовать на глубине до 8 тыс. метров, но в самых дальних областях зоны хадаль обитают только беспозвоночные и микроскопические организмы. И эти самые глубокие места океана все же останутся для американского батискафа недоступными.

В целом хадальные траншеи в мире по площади больше, чем Австралия, но ученые только начали изучать, что скрывается на таких глубинах. Зона хадаль находится от 6000 до 11000 метров под поверхностью воды, и только четыре человека в истории добрались до дна.

Самое глубокое место в океане, известное как Марианская впадина, приняло первых посетителей в 1960 году и больше не исследовалась до последнего десятилетия. Тогда сначала режиссер Джеймс Кэмерон в 2012-м, а затем в 2019 году бизнесмен и путешественник Виктор Весково совершили самостоятельные погружения на дно подводной пропасти. «Элвин» станет одним из немногих кораблей с экипажем, способных опуститься на такую глубину. Чтобы добраться до дна Марианской впадины, надо проделать вертикально вниз путь длиной почти 11 км.

Зачем исследовать океан

Сейчас все океанологи гонятся за изучением морского дна, прежде чем оно будет непоправимо повреждено деятельностью человека. Характерно, что если предыдущие исследования упомянутой Марианской впадины (включая траловые, в т. ч. советского судна «Витязь») приносили улов в виде экзотических обитателей дня и образцы грунта, то Виктор Весково поднял оттуда среди прочего пластиковый пакет и обертки от конфет.

Глубокий океан поглощает значительное количество углекислого газа и тепла Земли, но этот процесс плохо исследован. Пока неясно, как рост температуры и вредных выбросов повлияет на него, поэтому сбор данных со дна океана сегодня будет иметь решающее значение для понимания того, что делать в непредвиденных ситуациях в будущем.

«Наши знания об этой глубинной зоне минимальны», — сказал Стрикротт на собрании географического союза. — «Мы можем рассчитывать на открытия новых видов и новых процессов почти каждый раз, когда мы отправляемся на эти только недавно недоступные глубины».

Но морское дно таит больше, чем просто знания. Это кладезь ценных металлов, таких как кобальт и марганец, которые используются в нашей электронике. Вполне возможно, что на морском дне этих металлов даже больше, чем на суше. Компании, занимающиеся глубоководной добычей полезных ископаемых, уже проводят разведочные работы, чтобы подготовиться к добыче этого ценного сырья в крупных масштабах. Но нынешние подходы к глубоководному промыслу невероятно разрушительны, и пагубные последствия этой деятельности для экосистемы до конца не изучены. Под руководством ООН Международный орган по морскому дну все еще разрабатывает нормативную базу, которая должна будет держать глубоководную золотую лихорадку под контролем. Главное, чтобы ученые успели получить достаточно данных до того, как капитализм захватит морское царство.

«В целом я думаю, что очень важно добраться до глубин океана, чтобы узнать больше о биоразнообразии. Невозможно управлять ресурсами и защищать окружающую среду, если вы не знаете, что там находится», — сказал Стрикротт.

Без человека никуда

Наверное, разумно будет задаться вопросом, почему Вудс-Хоул, Национальный научный фонд, ВМС США и их многочисленные сотрудники хотят потратить все время и усилия на то, чтобы привести в порядок 60-летнюю подводную лодку. В наши дни обновление транспортного средства обычно означает его оптимизацию до автопилота. Оказалось, что исследователи глубин океана все время используют автономные и дистанционно управляемые подводные лодки, которые могут изучать океаническое дно за небольшую часть бюджета проекта «Элвин» и без риска для жизни человека. Почему бы не поручить роботам грязную работу по сбору данных, а людям позволить заниматься чистой наукой?

Здесь стоит упомянуть, что в России и СССР был опыт использования глубоководных аппаратов без экипажа — «Мир-1» и «Мир-2». Один из них уже находится в музее, но за 30 с лишним лет оба проекта показали себя успешными: аппараты провели более 35 экспедиций в прошлом веке. Однако сейчас никаких миссий с использованием «Мира-1» и «Мира-2» российские океанографы не проводят. Все упирается в недостаточное финансирование и отсутствие корабля носителя — таковы суровые реалии отечественной науки. Удивительно, но российские батискафы могли погружаться на глубину до 6 км — так же, как «Элвин», названный инновационным. С такими возможностями отечественные глубоководные аппараты могли исследовать все те же 95% морского дна. Почему же мы тогда не знаем все об океане? И как изменит ситуацию американский корабль?

Подводные лодки без экипажа погружались в зону хадаль на протяжении десятилетий, но Антонина Полякова, доцент кафедры океанологии МГУ, говорит, что трудно превзойти человека, когда дело доходит до исследования морского дна: «Во-первых, люди могут видеть больше. Наши глаза — это удивительные сенсоры. Современные подводные камеры — или любые другие, если на то пошло — не могут приблизиться к их разрешению, особенно при слабом освещении глубокого океана. Им все еще далеко до того, на что способен человеческий глаз».

Люди также незаменимы при обнаружении новых объектов. Ученые, путешествующие по морскому дну в «Элвине», лучше оснащены, чтобы распознать то, чего они никогда раньше не видели, и аккуратно взять верный образец для изучения. Это также можно сделать с помощью подлодки с дистанционным управлением, которая соединена с человеком, находящимся на поверхности, с помощью длинной привязи, но удаленным операторам сложнее определить перспективные участки для сбора проб. Трос длиной в несколько миль также может создать проблемы для робота и ограничить его возможности передвижения. Не подвязанным автономным роботам все еще труднее, поскольку у них нет доступа к GPS для навигации и им сложно самостоятельно распознать места с перспективными образцами.

Полякова считает, что использование роботов зачастую мешает открытиям. Они, как правило, намного громче, чем подводные лодки, созданные для людей, и используют гораздо более яркий свет из-за ограниченного разрешения их камер. Это пугает обитателей дна, что затрудняет работу исследователей. «Одна из причин, по которой зона хадаль кажется такой пустынной, заключается в том, что к тому времени, когда эти неуклюжие роботы доберутся до дна, они отпугнут всех морских жителей. Если мы будем незаметнее, то, вероятно, сможем найти вещи, которые все это время упускали», — считает океанограф.

Вот и Стрикротт до сих пор помнит, с каким азартом он работал над «Элвином» в качестве молодого инженера-океанолога, и ему нравится сопровождать начинающих морских ученых в их первом путешествии на дно океана. «Без сомнения, это действительно интересная часть океанографии, в которой люди исследуют те части нашей планеты, которые никогда не видели раньше», — говорит Стрикротт. — «Чтобы наука об океанографии оставалась живой, нужно завлекать больше новых людей в эту сферу. Инновационные возможности изучения глубин как раз достаточно привлекательны».

Установление более тесной связи с океаном действительно имеет важнейшее значение для будущего науки. Самые глубокие его точки по-прежнему могут хранить в себе загадки, которые сейчас трудно себе представить.

Но, конечно, серьезным исследователям с помощью их удивительных аппаратов не придет в голову отправиться в океанские пучины на поиски, допустим, какого-нибудь легендарного кракена с огромными щупальцами.

А что все-таки они будут делать, встретив его там?

Источник