О праве доступа на пляж: что делать, если не пускают?

Президент отделения Верховенства права и развития International Informatization Academy, к. ю. н.

специально для ГАРАНТ.РУ

Приехать в отпуск на морской курорт и увидеть, что большинство пляжей обнесено заборами, а проход на них закрыт. Попасть на них можно только по пропускам «для своих». Согласитесь, весьма неприятная ситуация! Тем не менее для многих российских курортных городов, увы, она стала действительностью.

Каждый санаторий или пансионат, имеющий собственный пляж, старается ограничить на него доступ. Причин тому может быть множество: от проявления заботы за безопасность отдыхающих, так и банальным нежеланием нести дополнительные расходы на поддержание пляжа в надлежащем состоянии.

Причем запрет обычно касается как туристов, так и местных жителей. Соответственно, даже обладатели роскошных апартаментов с видом на море, могут через некоторое время с удивлением узнать, что на море они могут только смотреть из окна или с балкона, а чтобы искупаться им нужно идти несколько километров до городского пляжа.

Но есть ли у подобных ограничений юридические обоснования? Анализ правоприменительной практики показывает, что введение подобных запретов во многих случаях является прямым нарушением действующего законодательства и может рассматриваться в качестве классического примера самоуправства. Грозный вид охранников пляжа порой оказывается уж слишком убедительным и тратить свое драгоценное отпускное время на препирательства с ними, и уж тем более, на написание жалобы многие отдыхающие попросту не хотят.

Тем не менее если на отдыхе вы столкнулись с подобной ситуацией, возможно, вам пригодятся ссылки на нормативные акты и рекомендации, изложенные в настоящей колонке.

Так, прежде всего, следует помнить про существование ст. 6 Водного кодекса, согласно которой, по общему правилу, любые поверхностные водные объекты, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, являются водными объектами общего пользования, то есть общедоступными водными объектами. Каждый гражданин вправе иметь доступ к таким водным объектам и бесплатно использовать их для личных и бытовых нужд.

Для общего пользования также отводится береговая полоса земли вдоль береговой линии (границ водного объекта) шириной 20 м (ч. 6, ч. 8 ст. 6 Водного кодекса РФ). Для каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем 10 км, размер находящейся в общем пользовании береговой полосы составляет 5 м.

Каждый гражданин вправе пользоваться (без использования механических транспортных средств) береговой полосой водных объектов общего пользования для передвижения и пребывания около них, в том числе для осуществления любительского и спортивного рыболовства и причаливания плавучих средств.

Исключение из общего правила составляют лишь случаи установления режима обособленного водопользования, когда на основании ч. 2 ст. 38 Водного кодекса РФ находящиеся в государственной или муниципальной собственности водные объекты или их части были предоставлены для обеспечения обороны страны и безопасности государства, иных государственных или муниципальных нужд, обеспечение которых исключает использование водных объектов или их частей другими физическими лицами, юридическими лицами, а также для осуществления аквакультуры (рыбоводства).

Черное море признается водным объектом общего пользования (общедоступным водным объектом). Следовательно, и береговая полоса Черного моря предназначена для общего пользования (постановление Двадцать первого арбитражного апелляционного суда от 20 октября 2016 г. № 21АП-1204/2016 по делу № А83-4336/2015).

Каких-либо особых правил или исключений в отношении береговой полосы территорий поселений Водный кодекс РФ также не содержит (постановление Двадцатого арбитражного апелляционного суда от 12 мая 2012 г. по делу № А23-5258/2011). Круг лиц, имеющих право доступа к береговой полосе водного объекта, не ограничивается только жителями соответствующего населенного пункта (апелляционное определение Ярославского областного суда от 5 апреля 2012 г. по делу № 33-1694/2012).

Существующий порядок распространяется и на территории объектов исторического и культурного наследия (решение Санкт-Петербургского городского суда от 11 августа 2016 г. №7-1334/2016 по делу №12-250/2016).

Таким образом, в данном случае, понятие «свободный доступ» подразумевает не только возможность прохода к берегу, но и возможность граждан использовать всю береговую линию безвозмездно и без ограничений (решение Краснодарского краевого суда от 1 декабря 2015 г. по делу № 12-4052/2015). В силу требований ст. 6 Водного кодекса РФ беспрепятственный доступ должен быть обеспечен ко всему водному объекту общего пользования и его береговой полосе. По этой причине, при рассмотрении споров не имеют принципиального значения аргументы сторон о возможности доступа лиц к водному объекту за пределами конкретного земельного участка (определение Приморского краевого суда от 19 декабря 2011 г. по делу № 33-12166, постановление Восьмого арбитражного апелляционного суда от 28 марта 2012 г. по делу № А70-8868/2011).

Обязанность владельца прибрежного земельного участка соблюдать санитарно-эпидемиологическое законодательство также не исключает обязанности обеспечить беспрепятственный доступ граждан к водному объекту для купания и удовлетворения иных личных и бытовых нужд граждан (постановление Восьмого арбитражного апелляционного суда от 28 марта 2012 г. по делу № А70-8868/2011). Само по себе наличие требований санитарно-эпидемиологических норм (в том числе СанПин 4060-85 «Лечебные пляжи. Санитарные правила устройства, оборудования и эксплуатации») о необходимости ограждения территории оздоровительных лагерей и санаториев заборами со стороны суши, не свидетельствует о том, что ограждение таких зон не может быть установлено так, чтобы не препятствовать доступу к водному объекту общего пользования других лиц. Руководство таких организаций не лишены возможности обеспечить безопасное пребывание отдыхающих, в том числе и детей иными способами, предусмотренными законом, без нарушения действующего законодательства.

Сама по себе обязанность по обеспечению безопасности людей в пределах участка водопользования не порождает право на установку ограждения, создающего препятствие для свободного прохода к водному объекту общего пользования и ограничения, создающего препятствие для свободного прохода к водному объекту общего пользования и ограничение прав граждан, предусмотренных ч. 8 ст. 6 Водного кодекса РФ (постановление Двенадцатого арбитражного апелляционного суда от 6 марта 2017 г. № 12АП-1544/2017 по делу № А57-26287/2016).

Установление ограничений или дополнительных условий для доступа граждан к водным объектам общего пользования является недопустимым (решение Севастопольского городского суда от 31 октября 2016 г. по делу № 21-328/2016). Согласно решению Севастопольского городского суда от 31 октября 2016 г. по делу № 21-328/2016 при наличии ограждений земельного участка, наличие калиток (дверей) в нем, не свидетельствует, безусловно, о свободном доступе граждан в зону береговой полосы в спорном месте.

Вместе с тем, даже на водных объектах общего пользования купаться можно только в строго отведенных и оборудованных надлежащим образом местах. Установление территории, на которой разрешено купаться и определение мест, где купание запрещено, ограничено или приостановлено определяется решением региональных органов власти и местного самоуправления (определение ВС РФ от 16 декабря 2015 г. по делу № 117-АПГ15-6).

На основании ч. 5 ст. 6 Водного кодекса РФ информация об ограничении водопользования на водных объектах общего пользования предоставляется гражданам органами местного самоуправления через СМИ и посредством специальных информационных знаков, устанавливаемых вдоль берегов водных объектов. Могут быть также использованы иные способы предоставления такой информации.

Таким образом, конкретные запреты и ограничения в отношении использования водных объектов общего пользования (в том числе и запрет на купание) могут быть введены только органами власти или местного самоуправления, но никак не в «частном порядке». Причем при установлении подобного запрета, он будет распространяться на всех лиц, без исключения. Его выборочное применение к конкретным лицам недопустимо.

Основание потребовать, в том числе через органы прокуратуры и в судебном порядке, права доступа на береговую полосу есть у каждого и в том случае, если ограждение береговой полосы имеется за ее границей (далее 20 м от «воды») и тянется на значительное расстояние.

В связи с вышеизложенным собственникам и арендаторам прибрежных участков можно порекомендовать предусмотреть такую схему ограждения на своем земельном участке, которая не препятствовала бы доступу граждан (в том числе, инвалидов колясочников и других групп населения с ограниченными возможностями передвижения) к береговой полосе водного объекта. К примеру, ограждение может быть установлено за 2-3 м до края находящегося в их собственности прибрежного участка и не выходить на береговую полосу. При этом в образовавшемся проходе вполне могут быть установлены механические приспособления, ограничивающие свободный въезд на береговую полосу транспортных средств.

Если же такая схема заграждений конструктивно невозможна или заграждения уже установлены и их модернизация или снос требуют несоразмерных затрат и неудобств, то владельцу земельного участка следует организовать возможность беспрепятственного прохода к береговой полосе через огороженную часть находящегося в его владении участка. Причем исходя из отсутствия в тексте ст. 6 Водного кодекса РФ подобных ограничений, такой доступ к водным объектам общего пользования и их береговой полосе должен быть обеспечен в любое время суток, в том числе и в ночное время, а также в период действия ограничений или запрета водопользования.

На основании ст. 8.12.1 КоАП, несоблюдение условия обеспечения свободного доступа граждан к водному объекту общего пользования и его береговой полосе влечет наложение административного штрафа:

- на граждан в размере от 3 тыс. до 5 тыс. руб.;

- на должностных лиц от 40 тыс. до 50 тыс. руб.;

- на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, – от 40 тыс. до 50 тыс. руб. или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток;

- на юридических лиц – от 200 тыс. до 300 тыс. руб. или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

Описанное данной статьей правонарушение влечет существенную угрозу охраняемым общественным отношениям в части реализации прав граждан на свободный неограниченный доступ к береговой полосе и водным объектам общего пользования с установленным в отношении них режимом общего пользования и про этой причине совершение подобных деяний не может быть определено как малозначительное.

Привлечение к ответственности по данной статье допустимо вне зависимости от наличия или отсутствия данных о потерпевших, их количестве, размера причиненного им ущерба, а также наличия жалоб лиц, считающих, что их право свободного доступа к водному объекту общего пользования и его береговой полосе было нарушено.

В качестве субъекта административной ответственности, предусматриваемой комментируемой статьей, могут выступать юридические и физические лица, в том числе, ИП, а также должностные лица. При этом должностным лицом, которое может быть привлечено к ответственности по рассматриваемой статье может быть признано лицо, непосредственно допустившее установленное нарушение законодательства в области охраны окружающей среды и природопользования. К примеру, это может быть не только руководитель организации, но и лицо, занимающее должность инженера по охране окружающей среды, который должным образом не предпринял достаточных мер по исполнению требований федерального природоохранного законодательства (решение Краснодарского краевого суда от 1 декабря 2015 г. по делу № 12-4052/2015). Возложение соответствующих должностных обязанностей на конкретного сотрудника организации само по себе не исключает возможности признания виновным в совершении административного правонарушения руководителя организации.

Источник

Можно ли ограничить доступ к воде? Механизм борьбы с высокими заборами

Сразу нужно сказать: есть нормы Водного кодекса РФ (ст. 6 Водного кодекса РФ, пункт 2), в которых чётко закреплено, что

«каждый гражданин вправе иметь доступ к водным объектам общего пользования и бесплатно использовать их для личных и бытовых нужд«

То есть у любого из нас есть право прийти на любимую речку и купаться в ней, независимо от того, кто и какие сооружения пытается выстроить на её берегу.

Ширина береговой полосы, которая отводится под «общее пользование» регламентирована: двадцать метров для рек, протяженность которых от истока до устья составляет более десяти километров и пять метров для более коротких (пункт 6 статьи 6 Водного кодекса). Вполне достаточно, чтобы позагорать и покупаться с родными и друзьями.

Чаще всего можно столкнуться со следующими видами нарушений:

— нарушение режима водоохраной зоны (рубки леса, загрязнение, незаконная застройка);

— самовольная застройка прибрежной полосы общего пользования берега, возведение заборов, бетонных стен и пр., препятствующих свободному доступу к водоему и проходу вдоль уреза воды;

— «приватизация» участка водного объекта;

— организация платного доступа к водоему или взимание платы за проход по прибрежной полосе общего пользования (пребывание на пляже).

Органы, ответственные за контроль и надзор за соблюдением водного законодательства на территории Тулы и области:

— Тульская природоохранная прокуратура;

— городские и районные прокуратуры, на чьей подведомственной территории имеют место нарушения;

— Росприроднадзор (морские побережья, водные объекты, расположенные на территории двух и более субъектов федерации);

— министерство природных ресурсов и экологии Тульской области (малые реки, озера и прочие водные объекты, находящиеся в ведении администрации региона).

Органы, где можно получить необходимую информацию о собственниках (пользователях) земельных участков и о самом водном объекте:

— Управление федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр) https://rosreestr.ru/site/;

— администрация города (района);

— территориальные бассейновые управления (региональные подразделения федерального агентства Федерального агентства водных ресурсов) http://voda.mnr.gov.ru/)

Итак, давайте разберемся в механизме борьбы с высокими заборами.

1. Нужно сделать подробную фото- и видеосъемку забора (стройки).

Бывает, что берег перегораживают не просто так, а с конкретной коммерческой целью — взимать плату за посещение или даже просто за проход по нему. Эти требования незаконны, поэтому попытайтесь выяснить более подробную информацию об арендаторе (название фирмы, фамилию директора, юридический адрес организации, телефон) — все эти сведения понадобятся для написания писем в соответствующие органы.

2. Отметьте, по возможности, координаты незаконного сооружения (или забора по периметру стройки) с помощью навигатора.

3. Постарайтесь получить максимально подробную информацию об объекте (стройке): найдите таблички, поговорите с местными, поищите статьи в Интернете. Возможно, что этой темой уже кто-то занимался или занимается. И вам намного легче будет бороться вместе, а не поодиночке.

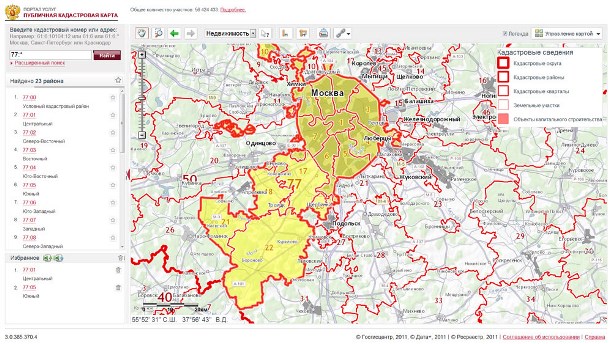

4. Определите точное местоположение выявленного объекта (стройки) на публичной кадастровой карте: https://pkk5.rosreestr.ru/ для того, чтобы выяснить номер кадастрового участка и указать его в заявлении.

Можно самостоятельно установить собственника (арендатора) земельного участка, на котором происходит нарушение. Сделать это можно двумя способами:

— направить запрос на предоставление соответствующей информации в районную (городскую администрацию), сославшись на статью 8 ФЗ РФ от 9 февраля 2009 г. N 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления»;

— заказать кадастровый паспорт земельного участка в Росреестре — сделать это можно в любом МФЦ (правда, это платная услуга).

5. Подготовьте заявления в прокуратуру, Росприроднадзор или министерство природных ресурсов и экологии Тульской области (в зависимости от «подведомственности» водоема). Пишите сразу в два ведомства, так как проверка Росприроднадзора или инспекторов министерства должна согласовываться с прокуратурой. Так вы выиграете время!

Специалисты также советуют переводить нарушение из природоохранной плоскости в плоскость земельного правонарушения.

Даже если природоохранная прокуратура региона в ходе проверки на местности подтвердит перегораживание береговой полосы, то в лучшем случае дело закончится предписанием о сносе забора и небольшим штрафом. Если же по результатам проверки будет выявлен факт самовольного захвата земельного участка (для таких проверок прокуратура обычно привлекает специалистов Росреестра), то в этом случае прокуратура скорее всего подаст в суд исковое заявление об освобождении береговой полосы и выиграет его.

На сайте http://openbereg.ru вы можете найти раздел «Как бороться с захватом берега», содержащий образец письма в прокуратуру и раздел «Образец жалоб».

Приватизация участков в пределах береговых полос после 2006 года была запрещена после принятия новой редакции Водного кодекса РФ (и запрещена до сих пор).

На участках береговых полос, которые были оформлены в собственность до 2006 года, уже действует публичный сервитут.

Сервитут — когда собственник земельного участка не может препятствовать проходу или проезду иных лиц через его объект частной собственности.

Несмотря на то, что сервитуты должны действовать на всех участках береговых полос, которые были оформлены в собственность до 2006 года, явление это не частое. Их нужно устанавливать.

В зависимости от статуса реки сервитут может устанавливаться как на уровне федерального правительства, так и путем принятия акта органа местного самоуправления.

Однако без вашей личной инициативы это вряд ли произойдёт, потребуется обращение (желательно коллективное) от лиц, желающих использовать сервитут, после чего будут проведены публичные слушания по данному вопросу, на котором будет принято окончательное решение. Ну, а в случае отказа администрации установить сервитут или вообще рассмотреть ваше обращение всегда остаётся возможность обжаловать такие действия в судебном порядке.

Всё то же самое! Установление ограничений или дополнительных условий для доступа граждан к водным объектам общего пользования (пляжи к ним относятся) является недопустимым.

Конкретные запреты и ограничения в отношении использования водных объектов общего пользования (в том числе и запрет на купание) могут быть введены только органами власти или местного самоуправления, но никак не в «частном порядке». Причем при установлении подобного запрета, он будет распространяться на всех лиц, без исключения.

Установленный на пляже шлагбаум может служить для них лишь обозначением границ. Но никак не перегораживать доступ к воде!

Кстати, подъезжать на машине к водному объекту вплотную нельзя, а вот пешком на берег — пожалуйста!

Правда, есть и другая сторона медали. Иногда, после того, как предприниматели после многочисленных жалоб жителей снимают заграждение и освобождают пляж, он быстро замусоривается. А уборка данных территорий — обязанность администрации, которая не справляется с поставленной задачей в срок.

Советую отличное пособие, в котором описаны различные механизмы защиты экологических прав (касаемо не только захвата водных берегов): http://ecamir.ru/experts/Kak-zaschitit-svoi-ekoprava-prakticheskoe-posobie-dlya-nachinayuschih-aktivistov.html («Как защитить свои экоправа: практическое пособие для начинающих активистов»).

Я также рекомендую сайт одного из общественных движений, которое активно борется с захватом берегов — движения «Открытый берег», http://openbereg.ru. Движение «Открытый берег» создало карту захвата берегов, которую предлагается заполнять коллективными усилиями, ссылку на карту вы также найдете на их сайте.

Пример успешного исхода борьбы против захватов берегов: http://sinedra.livejournal.com/11257.html

При написании статьи использовались материалы с сайта движения «Открытый берег» и экспертной колонки Зеленого Движения России «ЭКА».

Источник