Новоиерусалимский монастырь святая вода

Родник «Силоамская купель» расположен в Гефсиманском саду, в 30 м к западу от Иноплеменничьей башни Воскресенского Ново-Иерусалимского монастыря, у подошвы Сионского холма в городе Истра Московской области.

Силоамский источник со слабым дебитом выбивает у подножья северо-западного края монастырского (Сионского) холма. Название источника связывано со знаменитой Силоамской купелью, выбивающей у подножия горы Сион, на юго-восточной стороне Иерусалима. По преданию, в V веке до нашей эры, во время осады Иерусалима, пророк Исайя помолившись извел из-под горы Сион источник воды, который был назван Силоам, т. е. «посланный от Бога». Впоследствии, Исайя скончался мученически — царь Манасия велел подвергнуть святого пророка страшным мучениям в царских садах Силоама. По приказанию царя Исайя был перепилен деревянной пилой. Пророк был погребен недалеко от Силоамского источника.

Евангелие говорит о чуде исцеления слепорожденного, которому Христос помазал глаза брением и сказал: «Пойди, умойся в купальне Силоам, что значит: посланный. Он пошел и умылся, и пришел зрячим» (Ин. 9, 7). Блаженный Феофилакт Болгарский поясняет, что в духовном смысле Силоам — это образ Христа.

В Великом каноне святого Андрея Критского с целительными водами Силоама сравниваются слезы покаяния, отверзающие зеницы сердца: «Силоам да будут ми слезы моя, Владыко Господи, да умыю и аз зеницы сердца и вижду Тя умно, Света Превечная».

Над Силоамским источником в Новом Иерусалиме (город Истра) ранее находилась деревянная часовня, именуемая «Силоамская купель». Она была построена в 1845 году плотничным мастером Никитой Алексеевым, крестьянином из Покровского уезда Владимирской губернии. Ежегодно в праздник Преполовения Пятидесятницы из Воскресенского монастыря к Силоамской купели совершался крестный ход для освящения воды. Внутри часовни был каменный колодец, по стенам — иконы, перед которыми стояли подсвечники. По краю колодца висели металлические ковши с длинными, загнутыми на конце ручками. Воду для паломников черпал и разливал монах, несший послушание в часовне.

Силоамская часовня разрушена в 1930-х годах. Однако источник уничтожить не удалось, хотя по приказу местных властей родник засыпали землёй и песком.

Первое после возобновления Воскресенского монастыря освящение Силоамского источника было совершено в Крещенский сочельник 5/18 января 1994 года. С тех пор освящение воды в источнике совершается ежегодно в праздник Богоявления Господня.

Как добраться: общественным транспортом от Рижского вокзала или от любой станции МЦД-2 до ст. Новоиерусалимская, далее городским транспортом до монастыря, или пешком в северо-восточном направлении по «Паломнической тропе» около 2 км до купели, вход в Гефсиманский сад перед монастырём.

личным транспортом из Москвы по Волоколамскому шоссе, до Воскресенского монастыря, расстояние от МКАД 39 км.

От главного входа монастыря, расположенный на Советской ул., проходим по территории монастыря мимо Воскресенского собора и выходим в Гефсиманский сад через Елизаветинские ворота. Спустившись по лестнице с Сионского холма, поворачиваем направо и идём 100 м до угловой Иноплеменничьей башни (всего от Святых входных монастырских ворот около 500 м).

Координаты: 55°55′22.39″N 36°50′37.96″E

Источник: И.В. Балабанов, С.А. Смирнов. 500 Родников Подмосковья. ГУП «ИПК Чувашия», 2006 г.

Источник

Источники Ново-иерусалимского монастыря

Замысел патриарха Никона

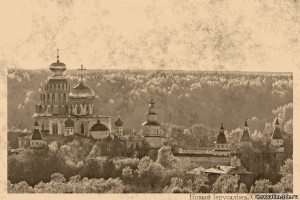

Воскресенский Ново-иерусалимский монастырь был основан в 1656 г. патриархом Никоном как образ иерусалимского храма Гроба Господня с воссозданием вокруг храмового комплекса святых мест исторического Иерусалима. Главная святыня монастыря – храм Воскресения Христова, построен по подобию храма Гроба Господня в Иерусалиме. В нем имеются копии всех главных святынь иерусалимского храма, включая Голгофу, Кувуклию с Гробом Господним, Камень Помазания. Храм удивляет своими грандиозными размерами, в нем 29 приделов.

Не только святыни монастыря, но сами окрестности были названы патриархом Никоном и закрепились в народном сознании с палестинскими наименованиями. Так обтекающий монастырь ручей получил наименование Кедронского потока, роща за Елизаветинскими воротами стала Гефсиманским садом, старый дуб на берегу ручья именуется Мамврийским. Находящийся под горой колодезь – Силоамской купелью, колодезь на северном склоне – кладезем Самарянки. Река Истра, соседствующая с обителью, названа Иорданом.

Новая история

В 1918 году Ново-иерусалимский монастырь был закрыт, а в его стенах устроен краеведческий музей. Во время немецкой оккупации в обители стояла дивизия СС «Рейх», которая, отступая, взорвала Воскресенский собор, подземную церковь, колокольню и часть стен монастыря. Восстановление обители началось еще в советские времена. Но в масштабном объеме реконструкция храмового комплекса стала проводиться лишь в последние годы, на что из государственного бюджета выделены значительные средства, а членом попечительского совета является сам премьер-министр Медведев Д.А. Хотя на сегодняшний день реставрация еще не завершена, красота внешней отделки монастыря уже прекрасно видна и поражает с одной стороны богатством и изяществом, а с другой стороны пастельно-русским колоритом в светлых и чистых тонах.

В монастыре ежедневно совершаются литургии, по воскресениям даже дважды (в 7 и в 10 утра), несколько священников принимают исповедь у многочисленных верующих. В день проходит несколько экскурсий, билеты на которые можно купить у входа.

Некоторые достопримечательности обители

В храме Воскресения Христова под Голгофой в приделе святого Иоанна Предтечи находится гробница патриарха Никона. Среди паломников сложилась традиция прикладываться к гробнице, хотя патриарх Никон не канонизирован. По утверждению предыдущего наместника монастыря архимандрита Никиты (Латушко) имеются зафиксированные чудеса исцелений. Но предавать их всеобщей известности архимандрит посчитал пока преждевременным.

Надо сказать, что необычная красота храма Воскресения Христова (его купол выполнен не в виде традиционной луковицы, а в виде шатра) потребовала больших жертв и трудов от его создателей в самые разные исторические эпохи, поскольку ныне реставрируемый шатер является уже третьим. Первый каменный свод рухнул еще в 1723 г. Впоследствии он был восстановлен, но уже в деревянном исполнении по проекту Растрелли. После войны, взорванный нацистами многострадальный купол, был воссоздан в третий раз.

Пройдя по территории монастыря, через ворота Елизаветинской башни, можно попасть в Гефсиманский сад. Над ручьем, поименованным Кедроном, находится мостик, пройдя через который посетители попадают на искусственный остров, где расположен скит патриарха Никона. Остров окружен Иорданом (рекой Истрой), Кедроном и вырытым каналом. За Гефсиманским садом находится колоритный музей деревянного зодчества.

Кладезь «Живоносный источник»

В обители находятся три святых источника. Если двигаться от главного входа, первым будет кладезь «Живоностный источник».

Он расположен в подземной церкви святых равноапостольных Константина и Елены. Храм углублен в землю на 6 метров в память того, что именно на этой глубине царица Елена обрела Крест Господень. На том месте, где в историческом храме был обретен Крест, в подмосковной палестине находится святой источник. Неподдельной была радость святейшего патриарха Никона, когда он узнал, что из-под голгофы Нового Иерусалима забил живоносный источник.

Для того, чтобы подойти к источнику, необходимо спуститься по узкой лестнице подземной церкви длиной в 33 ступени, обойти уникальный медный иконостас и спуститься еще ниже в предел мученика Кириака. Правее будет расположен колодец. Набрать воды можно и не спускаясь в храм. Рядом со входом открыта небольшая часовенка, где доброжелательная старушка нальет вам святой воды из источника в вашу либо в храмовую бутылочку, которых там заготовлено великое множество.

Источник «Силоамская купель»

Если выйти из обители не через главный вход, а с противоположной стороны, через западные ворота Елизаветинской башни, можно оказаться в Гефсиманском саду. Там у монастырской стены находится еще один источник – Силоамская купель. Ее название происходит от

Силоамской купели у горы Сион в Иерусалиме. По преданию, иерусалимский источник возник по молитве пророка Исайи. По одним данным это произошло во время осады города, по другим источник открылся во время того, как святого подвергали мучениям, и облегчил его страдания. От этих событий и произошло слово «силоам», то есть «посланный от Бога».

О силоамском источнике также имеется упоминание в Евангелии. Помазав брением глаза слепорожденного, Христос велел ему умыться в купальне Силоам, после чего слепой обрел зрение.

Ранее над источником находилась часовня, но в 1930 годах она была разрушена. Примечательно, что сам источник уничтожить так и не удалось, хотя к этому прилагались немалые усилия. Вплоть до 90-ых годов 20-ого столетия источник неоднократно засыпали землей и песком, подвозимых на самосвале. Новое освящение Силоамской купели было совершено на Богоявление 1994 года, в тот год, когда была возобновлена деятельность монастыря в качестве действующей обители.

К источнику можно подойти и с другой стороны. От главных ворот монастыря надо двигаться с наружной стороны стены мимо четырех башен: Дамасской, Ефремовой, Варуха и Иноплеменничьей. После четвертой башни вниз пойдет крутая металлическая лестница. Спустившись по ней, будет виден деревянный крест, а рядом родник, где можно набрать водички.

Источник «кладезь Самарянки»

На северном склоне монастырского холма находится третий источник – кладезь Самарянки. Этот источник напоминает о беседе Христа и самарянки, которой Господь сказал: «кто будет пить воду, которую Я дам ему, тот не будет жаждать во век; но вода, которую Я дам ему, сделается в нем источником воды, текущей в жизнь вечную». Часовня существовала и над этим источником, но ее постигла та же участь разрушения в годы безбожия.

«Иордань»

На берегу Иордана (реки Истра) стоит крест и деревянный помост. Здесь регулярно совершаются водосвятные молебны, а в день

Добраться до Ново-иерусалимского монастыря можно на электричке с Московского Рижского вокзала до станции Новоиерусалимская или проехать от метро Тушино на 372 автобусе до города Истры.

Источник

Источник «Силоамская купель» в Истре

Колодец со святой водой вблизи западной стены Ново-Иерусалимского Воскресенского монастыря был создан в XVII веке по указу основателя обители патриарха Никона. Название «Силоамская купель» было заимствовано у древнего палестинского источника, бьющего вблизи стены старого Иерусалима и известного еще с ветхозаветных времен. В Евангелии этот источник упоминался в связи с чудом исцеления слепого от рождения, которому Иисус Христос велел умыться в его водах.

Реки, холмы, долины, села и источники вокруг Воскресенского монастыря, задумывавшегося точной копией храма Гроба Господня в Иерусалиме, получили по воле патриарха Никона библейские названия. Река Истра, огибающая монастырь с северной, западной и южной стороны стала Иорданом, а проток, вырытый по указу Никона вблизи монастырских стен, стал именоваться Кедрским. Село Микулино, находящееся к северу от обители за Истрой, получило имя «села Скудельничного» – земли горшечника, которую купили еврейские старейшины на тридцать сребреников повесившегося Иуды. Находящееся в двадцати километрах от монастыря село Чернево стало Назаретом, а ближайшие соседние высоты – библейскими горами Ермон, Фавор и Елеон. У «Давыдовой» башни Никон высадил даже свой «Мамврийский дуб». Согласно Библии в дубраве Мамре Бог явился Аврааму. Ветхозаветный праведник предложил трем ангелам отдохнуть у дуба и угостил их. Именно этот библейский сюжет запечатлен на «Троице» Андрея Рублева. Кстати, дуб Никона показывали как местную достопримечательность еще в середине XIX века.

Неудивительно, что наряду с Иорданом-Истрой и Кедрским потоком вблизи монастыря появился также и святой источник с библейским названием Силоамской купели. Силоамская купель в древнем Иерусалиме внешне довольно сильно отличается от одноименного подмосковного родника. В Палестине напротив пещеры с источником расположен бассейн 15 метров в длину и 4 метра в ширину с довольно глубоким дном. В Силоамской купели в древности омывались люди, шедшие из других селений в Иерусалим на религиозные праздники. Вблизи Нового Иерусалима нет ни бассейна, ни купальни, а только труба и деревянный крест. До революции «Силоамская купель» выглядела примерно также, хотя ее украшала небольшая деревянная часовня, не сохранившаяся до наших дней.

По некоторым свидетельствам вода в палестинском источнике Силоам струилась не всегда равномерно: несколько раз в сутки течение полностью останавливалось, а потом начиналось опять. Напор воды также менялся в течение дня. Такое необычное поведение родника породило множество легенд и толкований. Существовало, например, предание, что колодец пересыхал, когда к нему приближались враги. Во время осады неприятелем Иерусалима при иудейском царе Езекии вражеские солдаты приходили к источнику Силоам набирать воды, но по молитвам пророка Исаии Бог останавливал воду в источнике. Течение возобновлялось только тогда, когда воины уходили от ключа. Необычный родник служил напоминанием этого чуда, а источник и дальше пользовался большим уважением у евреев. Существовал обычай в праздник Кущей торжественно приносить в золотых сосудах воду из купели Силоамской в иерусалимский храм для возлияния на алтарь.

Неподалеку от Силоамской купели в древнем Иерусалиме находился еще одно памятное место – место мученичества и гробница ветхозаветного пророка Исаии. Иисус Христос повелел обратившемуся к нему слепому пойти умыться в источнике Силоам неслучайно. Это могло иносказательно говорить, что старейшины народа готовят Христу мученическую участь, как и пророку Исаии. Исцеление слепого от рождения человека, умывшегося по наказу Иисуса в Силоамской купели, вызвало распри и споры среди жителей Иерусалима. Учеников интересовал вопрос о том, кто согрешил: он сам или его родители, что он родился слепым. Схожая тема вины за грех и справедливости наказания, есть в другом месте Евангелия, где ученики спрашивают Иисуса о восемнадцати галилеянах, погибших при падении Силоамской башни. И в том и в другом случае Христос не связывает слепоту или гибель людей с наказанием Божиим за их грехи: «Думаете ли вы, что эти галилеяне были грешнее всех галилеян, что так пострадали… виновнее всех живущих в Иерусалиме? Нет, говорю вам…» Силоамская башня находилась, вероятно, где-то поблизости от одноименного источника.

Монастырские башни Ново-Иерусалимского монастыря также имеют библейские имена, а некоторые повторяют названия ворот городской стены старого Иерусалима. Источник со святой водой в Истре расположен у подножия Иноплеменничьей башни Воскресенского монастыря. С северной стороны стены, которая сегодня пока еще недоступна из-за строительства, высятся башни пророка Варуха, Ефрема и Дамасская башня, названная в точности как ворота в Иерусалиме, ведущие в сирийскую столицу.

От святого источника хорошо просматривается небольшая часовня, стоящая за «Кедрским потоком» и почти у самого берега Истры. Это старейшее здание Ново-Иерусалимского монастыря, так называемый скит патриарха Никона или «отходная пустынь». Отходную пустынь, которую называли еще «безмолвной кельей», строили неподалеку от монастырских стен для постоянного или временного «отхода» в затвор. Все девять лет, что Никон провел в самовольном изгнании в монастыре, он жил именно в этом скиту. Путешественник Андрей Муравьев в XIX веке поражался странному устройству келий этого скита и тесноте двухъярусной церкви, где едва мог поместиться один служащий. Действительно, часовня кажется узкой и высокой, что делает ее похожей на восточную башню-пиргу или столп.

Патриарший скит был построен на расстоянии 300 метров от обители и предусматривал две крохотные церкви – в честь апостолов Петра и Павла и в честь праздника Богоявления. По названию этой церкви и по близости к Истре, где на праздник Богоявления всегда устраивалась «иордань», то есть освящение речной воды, скит иногда называли еще Богоявленским. Мостки для крещенских купаний вблизи никоновой «кельи» свидетельствуют, что крещенские обычаи соблюдаются здесь и в наше время. На деревянном кресте можно разглядеть и икону Богоявления, на которой Иоанн Предтеча погружает Иисуса в воды реки Иордан. В этом скиту между «Силамской купелью» и водами Истры-Иордана Никон по словам одного из настоятелей Воскресенского Ново-Иерусалимского монастыря «помещался по примеру древних столпников… С вершины уединенного столпа своего патриарх по любви ко всему, что только могло переносить его мысленно во Святую Землю, дал окрестности названия палестинские».

Источник