Как это работает. Акваланг

Первый такой аппарат был запатентован в 1866 году, а широкой общественности стал известен чуть позже из романа Жюля Верна «Двадцать тысяч лье под водой». Привычное нам название появилось уже в XX столетии благодаря двум французам – морскому офицеру Жаку Иву Кусто и инженеру Эмилю Ганьяну. В 1943 году они основали фирму Aqua Lung («водяное легкое»). Продукция компании быстро обрела популярность в мире, а название «акваланг» стало определением подобных аппаратов во многих странах.

В России один из ведущих создателей аквалангов – Научно-производственное предприятие «Респиратор» холдинга «Технодинамика». Продукцией «Респиратора» пользуются как дайверы, так и профессиональные водолазы. На примере одной из последних моделей предприятия – воздушно-дыхательного аппарата АВМ-15 – рассказываем, как устроен и работает современный акваланг.

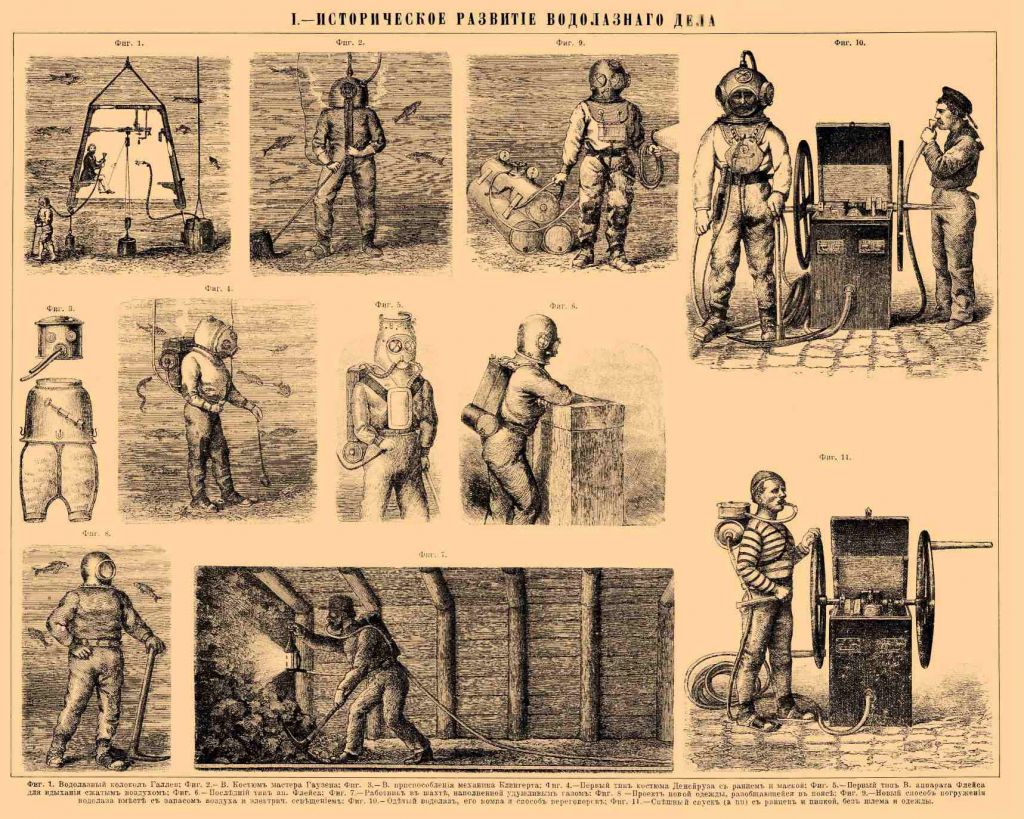

Как учились дышать под водой

Исследовать подводный мир и чувствовать себя «как рыба в воде» человек стремился с древних времен. Первые конструкции, которые помогали дышать под водой, описаны еще Аристотелем в 332 году до нашей эры. Не обошел вниманием разработку таких аппаратов и сам Леонардо да Винчи. Его изобретение внешне напоминает современные акваланги – мешок с дыхательной смесью, который крепится к груди железными обручами, загубник и бронзовый зажим для носа. Чертежи Леонардо да Винчи так и остались на бумаге, а первый автономный дыхательный аппарат, который получил практическое применение, появился только в 1865 году. Его создатели – французы Бенуа Рукейроль и Огюст Денейруз – назвали новинку «Аэрофором». Аппарат представлял собой стальной баллон с воздухом под давлением 20-25 атмосфер, соединенный через редуктор с загубником. Мембранный редукционный клапан – это и было главным открытием и залогом популярности «Аэрофора». Это маленькое новшество позволяло подавать воздух только в момент вдоха под нужным давлением. Аппарат использовался военно-морским флотом, про него рассказывал Жюль Верн в своей книге «Двадцать тысяч лье под водой».

«Аэрофор» можно назвать «предком» современного оборудования открытого цикла дыхания, то есть со вдохом воздуха из баллона, а выдохом в воду. До современных «собратьев» «Аэрофору» оставался всего один шаг – увеличить запас воздуха, используя его под более высоким давлением. На практике это осуществил в 1933 году капитан французского военного флота Ив Ле Приор. Ему удалось повысить давление в баллоне до 100 атмосфер, но пришлось использовать закрытую схему дыхания – выдох производился в маску.

Спустя десять лет Жак Ив Кусто и Эмиль Ганьян совершенствуют дыхательный аппарат и доводят его до того вида, который мы знаем сегодня. Это два баллона с воздухом (100-150 атмосфер) и редуктор, подающий воздух под правильным давлением, причем только в момент вдоха.

Кусто и Ганьян назвали свою компанию Aqua Lung. Слово «акваланг» очень быстро стало нарицательным во многих странах, в том числе и у нас. В английском языке такие аппараты чаще называют SCUBA (Self-contained Breathing Underwater Apparatus).

Современные акваланги, конечно, отличаются от самых первых аппаратов Кусто-Ганьяна. За эти годы существенно изменились технологии, появились новые материалы. К примеру, натуральная резина и латунь уступили место более прочным пластикам – силикону и полиуретану. Усовершенствовались также конструкции загубника и клапанов, а баллоны стали изготавливать из современных композитов. Однако, принципиальная схема аквалангов не изменилась. Рассмотрим ее на примере воздушно-дыхательного аппарата АВМ-15, который производится в НПП «Респиратор» – одном из ведущих в стране разработчиков воздушно-дыхательного оборудования .

Устройство и принцип работы акваланга

Основные части любого современного акваланга – это баллон с воздухом под высоким (200-300 атмосфер) давлением и двухступенчатый редуктор. Модель АВМ-15 включает два баллона емкостью по семь литров. Кроме сжатого воздуха в аппарате могут использоваться обогащенные кислородом искусственные дыхательные смеси (NITROX и т.п.). Такие составы делают нахождение на глубине под действием большего давления более комфортным для нашего организма.

Дышать напрямую из баллона под давлением 200 атмосфер невозможно. Поэтому к баллону присоединяется специальный двухступенчатый редуктор. Первая ступень снижает давление до нормального значения. В зависимости от конструкции и модели оно может быть разным. В аппарате АВМ-15 рабочее давление не превышает 19,6 Мпа.

Вторая ступень редуктора называется регулятором, отвечает за две важные функции. Во-первых, подает воздух под давлением, равным давлению воды на любой глубине. Ведь даже находясь на метровой глубине уже тяжело вздохнуть. Поэтому просто необходимо компенсировать давление воды. Во-вторых, регулятор следит за тем, чтобы воздух для дыхания подавался только в момент вдоха. Очевидно, что это помогает расходовать воздух намного экономнее. Выдыхает аквалангист прямо в воду. Таким образом, воздух используется всего один раз, а АВМ-15 относится к дыхательным системам открытого цикла.

Как видно, АВМ-15 по своему устройству и принципу работы схож с другими аквалангами своего класса. При этом он обладает некоторыми особенностями, которые делают работу профессиональных водолазов и дайверов еще комфортней. К примеру, в состав аппарата входит запатентованное сигнальное устройство «пузырькового» типа, которое предупреждает, когда основной запас воздух заканчивается. Аппарат может быть использован и при минусовых температурах. Незамерзающий АВМ-15 уже прошел «экзамен» в Антарктике – его использовали для подводных погружений члены экспедиции проекта «13 морей России».

События, связанные с этим

Взрывная история: старейшему производителю тротила – 110 лет

Профессии Ростеха: разработчик VR-тренажеров

Источник

Техника дыхания под водой

На дне морей и океанов таится немало любопытных и притягательных вещей. Жемчуга и кораллы, диковинные глубоководные рыбы, останки кораблей и сундуки с сокровищами – всё это с давних пор манило людской род. Но добраться до глубокого морского дна удавалось лишь некоторым пловцам, умеющим надолго задерживать дыхание. С изобретением акваланга, созданного Кусто в 1943 году, всё кардинально изменилось. Возможность долго дышать под водой, используя баллоны для дайвинга, открыла человеку глубины океана. Но следует помнить, что есть правила подводного дыхания, соблюдать которые необходимо для своей безопасности.

Как устроена дыхательная система акваланга

Запас сжатого воздуха содержится в балонах, находящихся за спиной аквалангиста. Чтобы человек смог дышать воздушной смесью, ее давление нужно понизить, сделав пригодным для дыхания, а затем отвести отработанный воздух. Всем этим занимается специальное устройство – регулятор. Состоит он обычно из двух ступеней – редуктора первая ступень которого крепится к баллону и легочного автомата ( второй ступени) которую дайвер держит во рту.

По конструкции регулятор для дайвинга может быть различного исполнения, то есть регуляторы бывают мембранные или поршневые, а так же для холодной или для тёплой воды. Отличается и тип его присоединения к баллонам (к слову, соединение YOKE или DIN). Впрочем, все изделия от надежных производителей отличаются качеством и безопасностью.

Как не допустить ошибок при дыхании под водой

Погружаясь в водную среду, человек дышит иначе, чем на поверхности. Грудная клетка, сдавливаемая водой, не может свободно расширяться, легкие становятся более упругими, а усилий для дыхания требуется прилагать больше. При неправильных действиях пловца повышается количество углекислого газа в крови, из-за чего может закружиться голова. Бывает – и сознание люди теряют. Рассмотрим, как этого избежать.

- Когда человек волнуется, мёрзнет во время погружения, то непроизвольно дышит слишком часто, в результате чего легкие недостаточно вентилируются, и в них скапливается углекислый газ. Зачастую успокоиться помогает сознание, что рядом напарник, готовый помочь – яркие октопусы всегда жёлтого цвета, имеются у каждого аквалангиста. С их помощью можно поделиться воздухом из своих баллонов.

- Старайтесь не задерживать дыхание в акваланге. Некоторые думают, что таким образом сэкономят больше воздуха – это большая ошибка, способная причинить вред. После всплытия после этого часто наблюдаются сильные головные боли. Если же во время погружения возникает чувство, что дыхание «перехватило», то надо попытаться расслабиться, делая более глубокие, равномерные и медленные вдохи, придя к нормальному ритму.

- Уменьшается количество кислорода в крови и тогда, когда человек сильно устал и перенапрягся. И если под водой предстоит работать физически, нужно стараться дышать как можно глубже, вентилируя легкие, а на поверхность подниматься почаще. А после погружения полезно восстановить кровь сухим красным вином – так советуют врачи.

Источник

Как рыба в воде. Может ли человек дышать жидкостью и зачем это нужно

Недавно Научно-технический совет государственного Фонда перспективных исследований одобрил «проект по созданию технологии спасения подводников свободным всплытием с использованием метода жидкостного дыхания», реализацией которого должен заняться московский Институт медицины труда (на момент написания статьи руководство института было недоступно для комментариев). «Чердак» решил разобраться, что скрывается за таинственным словосочетанием «жидкостное дыхание».

Наиболее впечатляюще жидкостное дыхание показано в фильме Джеймса Кэмерона «Бездна».

Правда, в таком виде опыты на людях еще никогда не проводились. Но в целом ученые не сильно уступают Кэмерону по части исследования этого вопроса.

Первым, кто показал, что млекопитающие в принципе могут получать кислород не из смеси газов, а из жидкости, был Йоханнес Килстра (Johannes Kylstra) из медицинского центра университета Дьюка (США). Вместе с коллегами он в 1962 году опубликовал работу «Мыши как рыбы» (Of mice as fish) в журнале Transactions of American Society for Artificial Internal Organs.

Килстра и его коллеги погружали мышей в физраствор. Чтобы растворить в нем достаточное для дыхания количество кислорода, исследователями «вгоняли» газ в жидкость под давлением до 160 атмосфер — как на глубине 1,5 километра. Мыши в этих экспериментах выживали, но не очень долго: кислорода в жидкости было достаточно, а вот сам процесс дыхания, втягивания и выталкивания жидкости из легких требовал слишком больших усилий.

Стало понятно, что нужно подобрать такую жидкость, в которой кислород будет растворяться намного лучше, чем в воде. Требуемыми свойствами обладали два типа жидкостей: силиконовые масла и жидкие перфторуглероды. После экспериментов Леланда Кларка (Leland Clark), биохимика из медицинской школы университета Алабамы, в середине 1960-х годов выяснилось, что оба типа жидкостей можно использовать для доставки кислорода в легкие. В опытах мышей и кошек полностью погружали и в перфторуглероды, и в силиконовые масла. Однако последние оказались токсичны — подопытные звери погибали вскоре после эксперимента. А вот перфторуглероды оказались вполне пригодны для использования.

Перфторуглероды были впервые синтезированы в ходе Манхэттенского проекта по созданию атомной бомбы: ученые искали вещества, которые бы не разрушались при взаимодействии с соединениями урана, и они проходили под кодовым названием «вещества Джо» (Joe’s stuff). Для жидкостного дыхания они подходят очень хорошо: «вещества Джо» не взаимодействуют с живыми тканями и прекрасно растворяют газы, в том числе кислород и углекислый газ при атмосферном давлении и нормальной температуре человеческого тела.

Килстра и его коллеги исследовали технологию жидкостного дыхания в поисках технологии, которая бы позволяла людям погружаться и всплывать на поверхность, не опасаясь развития кессонной болезни. Быстрый подъем с большой глубины с запасом сжатого газа очень опасен: газы лучше растворяются в жидкостях под давлением, поэтому по мере того, как водолаз всплывает, растворенные в крови газы, в частности азот, образуют пузырьки, которые повреждают кровеносные сосуды. Результат может быть печальным, вплоть до смертельного.

В 1977 году Килстра представил в Военно-морское министерство США заключение, в котором писал, что, по его расчетам, здоровый человек может получать необходимое количество кислорода при использовании перфторуглеродов, и, соответственно, их потенциально возможно использовать вместо сжатого газа. Ученый указывал, что такая возможность открывает новые перспективы для спасения подводников с больших глубин.

Эксперименты на людях

На практике техника жидкостного дыхания, к тому времени получившая название жидкостной вентиляции легких, была применена на людях всего один раз, в 1989 году. Тогда Томас Шаффер (Thomas Shaffer), педиатр из медицинской школы Темпльского университета (США), и его коллеги использовали этот метод для спасения недоношенных младенцев. Легкие зародыша в утробе матери заполнены жидкостью, а когда человек рождается и начинает дышать воздухом, тканям легких на протяжении всей оставшейся жизни не дает слипаться смесь веществ, называемая легочным сурфактантом. У недоношенных младенцев он не успевает накопиться в нужном количестве, и дыхание требует очень больших усилий, что чревато летальным исходом. В тот раз, правда, жидкостная вентиляция младенцев не спасла: все трое пациентов вскоре умерли, однако этот печальный факт был отнесен на счет других причин, а не на счет несовершенства метода.

Больше экспериментов по тотальной жидкостной вентиляции легких, как эта технология называется по-научному, на людях не проводилось. Однако в 1990-х годах исследователи модифицировали метод и проводили на пациентах с тяжелым воспалительным поражением легких эксперименты по частичной жидкостной вентиляции, при которой легкие заполняются жидкостью не полностью. Первые результаты выглядели обнадеживающими, но в конечном счете до клинического применения дело не дошло — оказалось, что обычная вентиляция легких воздухом работает не хуже.

Патент на фантастику

В настоящее время исследователи вернулись к идее использования полной жидкостной вентиляции легких. Однако фантастическая картина водолазного костюма, в котором человек будет дышать жидкостью вместо специальной смеси газов, далека от реальности, хотя и будоражит воображение публики и умы изобретателей.

Так, в 2008 году отошедший от дел американский хирург Арнольд Ланде (Arnold Lande) запатентовал водолазный костюм с использованием технологии жидкостной вентиляции. Вместо сжатого газа он предложил использовать перфторуглероды, а избыток углекислоты, которая будет образовываться в крови, выводить при помощи искусственных жабр, «воткнутых» прямо в бедренную вену водолаза. Изобретение получило некоторую известность после того, как о нем написало издание The Inpependent.

Как считает специалист по жидкостной вентиляции из Шербрукского университета в Канаде Филипп Мишо (Philippe Micheau), проект Ланде выглядит сомнительным. «В наших экспериментах (Мишо и его коллеги проводят эксперименты на ягнятах и крольчатах со здоровыми и поврежденными легкими — прим. «Чердака») по тотальному жидкостному дыханию животные находятся под анестезией и не двигаются. Поэтому мы можем организовать нормальный газообмен: доставку кислорода и удаление углекислого газа. Для людей при физической нагрузке, такой как плавание и ныряние, доставка кислорода и удаление углекислоты будут проблемой, так как выработка углекислоты в таких условиях выше нормы», — прокомментировал Мишо. Ученый также отметил, что технология закрепления «искусственных жабр» в бедренной вене ему неизвестна.

Главная проблема «жидкостного дыхания»

Более того, Мишо считает саму идею «жидкостного дыхания» сомнительной, поскольку для «дыхания» жидкостью человеческая мускулатура не приспособлена, а эффективная система насосов, которая бы помогала закачивать и выкачивать жидкость из легких человека, когда он двигается и выполняет какую-то работу, до сих пор не разработана.

«Я должен заключить, что на современном этапе развития технологий невозможно разработать водолазный костюм, используя метод жидкостной вентиляции», — считает исследователь.

Однако применение этой технологии продолжает исследоваться для других, более реалистичных целей. Например, для помощи утонувшим, промывания легких при различных заболеваниях или быстрого понижения температуры тела (применяется в случаях реанимации при остановке сердца у взрослых и новорожденных с гипоксически-ишемическим поражением мозга).

Екатерина Боровикова

Источник