- Обследование подводных переходов, в том числе водолазное

- Программа работ по обследованию подводных переходов

- Подводное обследование

- Обследование подводных сооружений. Виды и параметры

- Последовательность выполнения работ

- Экспертное заключение по водолазному обследованию

- Стоимость обследования подводных частей сооружений

- 5 Специальный вопрос. Мониторинг технического состояния подводного перехода магистрального газопровода

Обследование подводных переходов, в том числе водолазное

Программа работ по обследованию подводных переходов

Обследование подводного перехода трубопровода включает в себя следующие виды работ:

- Ознакомление и анализ технической документации на подводный переход.

- Рекогносцировка на местности с целью определения особенностей прокладки трубопровода, характера грунтов и вида берегов реки в районе водного перехода.

- Проверка на соответствие фактического технического состояния подводного перехода требованиям НТД.

- Оценка состояния запорной арматуры, фланцевых и сварных соединений.

- Измерение естественного и наложенного электрического потенциала «труба-земля» в береговых зонах водного перехода до и после подключения к трубопроводу источника постоянного тока.

- Оценка состояния изоляционного покрытия трубопровода на участке водного перехода.

- Водолазное обследование подводного перехода:

- визуальный осмотр всей протяженности подводной части трассы трубопровода;

- фото- и видеоргистрацию результатов визуального осмотра по всей протяженности подводной части трассы трубопровода;

- определение профиля дна реки и глубины залегания трубопровода;

- вскрытие контрольных участков;

- контроль состояния изоляционного покрытия на контрольных участках;

- визуальный осмотр и толщинометрию стенки трубы на контрольных участках;

- поиск и определение характера дефектов на контрольных участках;

- восстановление изоляционного покрытия на обследованных участках.

- Анализ и обобщение результатов работ, подготовка отчетных материалов.

- Выдача заключения о промышленной безопасности участка подводного перехода трубопровода.

Отправить заявку на эту услугу

«Компания ООО «НТЦ «Нефтегаздиагностика» зарекомендовала себя как надёжный деловой партнёр.»

«Сложность работ по ВТД обуславливалась наличием внутреннего защитного антикоррозионного покрытия и втулок CPS на сварных монтажных соединениях трубопровода. Разработанные ООО «НТЦ «Нефтегаздиагностика» организационно-технические процедуры позволили безопасно и качественно выполнить весь комплекс работ.»

С 21 по 29 сентября 2016 г. совместно со специалистами «МК «КАСКАД» успешно проведены гидравлические испытания усиливающей.

На первую декаду октября 2016 года запланирован визит в Россию делегации, состоящей из руководства NTC-NGD India и индийской.

В августе 2016 года состоится офи-

циальное открытие представитель-

ства «НТЦ «Нефтегаздиагностика» в Республике.

В период с 27.03 по 05.04.2016 генеральный директор ООО Виктор Лещенко посетил г. Калькутта (Индия) с целью участия в семинаре.

1 июля в Москве состоялось подписание агентского соглашения между НТЦ Нефтегаздиагностика и египетской компанией.

В саудовском городе Даммам 9 марта было подписано эксклюзивное агентское соглашение между ООО «НТЦ «НЕФТЕГАЗДИАГНОСТИКА» и.

12 сентября в лаборатории ВНИПИ «ВЗРЫВГЕОФИЗИКА» было проведено прочностное испытание усиленной композитной муфты УКМТ (Smart.

Источник

Подводное обследование

А-ЭКСПЕРТ предлагает комплексное подводное обследование и отдельные виды услуг независимой оценки технического состояния подводных частей сооружений – портов, гаваней, доков, пирсов, пристаней, волнорезов, трубопроводов, гидротехнических сооружений.

Обследование подводных сооружений. Виды и параметры

Данный вид экспертных услуг необходим частным и государственным компаниями, работающим в различных акваториях (морских, речных и т.д.) для определения необходимости проведения ремонтных, строительных и технических подводных работ, а также для плановой оценки технического состояния конструкций, эксплуатируемых при высоких нагрузках агрессивной водной среды.

В А-ЭКСПЕРТ работают опытные специалисты, которые владеют спецификой экспертизы водолазного обследования подводных строительных конструкций, корпусов речных и морских судов, трубопроводов и других инженерных коммуникаций.

Также в качестве экспертов привлекаются компетентные специалисты, проходившие обучение в водолазной школе МГПСС ГУ ГО ЧС г. Москвы, дайв-мастера клуба ДЕССА МАИ.

А-ЭКСПЕРТ оказывает услуги по проведению комплекса подводно-технических работ по обследованию и экспертизе подводных частей строительных конструкций, сооружений, объектов ФГБУ «Администрации морских портов».

- обследование подводных переходов с использованием специализированного подводного оборудования, проведение видео и фотосъемки

- подводное обследование гидротехнических сооружений

- плановое обследование подводных трубопроводов с выдачей экспертного заключения

- подводное обследование ГТС (гидротехнических сооружений)

- обследование сооружений портов, обследование портовых гидротехнических сооружений

- обследование гаваней, водолазное обследование днищ судов.

Обязательно принимаются во внимание результаты предварительных обследований.

Водолазное подводное обследование выполняем в соответствии с требованиями и нормативами водолазных работ и спусков:

- капитаны гаваней/портов будут придерживаться и обеспечивать установленный регламент (на спуск необходимы три водолаза — спускаемый, страхующий и обеспечивающий, матрос и медработник)

- погружение проводим с соблюдением всех необходимых требований – установка сигнального буя, присутствие страхующего дайвера, дайв-мастера или инструктора с баллоном кислорода и аптечкой

- в зависимости от вида обследования к работам привлекаются водолазы, мастера узкой специализации – ПГС, трубопроводы, специалисты ГТС.

А-ЭКСПЕРТ готов провести все виды аудита состояния и водолазного обследования трубопроводов, кроме газотранспортных подводных магистралей.

Последовательность выполнения работ

Водолазное обследование сооружений, конструкций, коммуникаций состоит из нескольких этапов:

- общее экспертное обследование – визуальный осмотр подводных частей объекта без очистки поверхностей, позволяет проверить соответствие конструкций проектным чертежам и планам, определить наличие явных разрушений и деформаций, документирование исследований выполняется при помощи видео и фотосъёмки

- водолазное обследование гидротехнических сооружений требует инструментального исследования с отбором проб и образцов для проведения экспертизы состояния отдельных узлов и элементов конструкций

- обследование подводных переходов трубопроводов определяет герметичность соединений, наличие повреждений, оценку надёжности защиты трубопровода от механических и химических воздействий

- обследование портов и обследование портовых сооружений определяет наличие разрушений, процессов коррозии отдельных конструкций, соответствие подводных частей объекта проектной документации

- водолазное обследование корпуса судна выполняется профильными специалистами, которые могут оценить все конструктивные особенности состояния корпуса, отдельных узлов и механизмов.

После общего обследования портов, гидротехнических сооружений и конструкций, с отбором проб выполняется детальная оценка отдельных участков, подвергающаяся характерным внешним воздействиям. По результатам экспертной оценки составляется акт водолазного обследования с приложением видео и фото материалов, результатами лабораторных исследований и экспертным заключением, с указанием необходимых ремонтно-восстановительных и реставрационных работ.

Экспертное заключение по водолазному обследованию

Экспертный отчет по водолазному обследованию и аудиту включает:

- параметры степени амортизации и износа узлов, конструкций и отдельных частей подводных сооружений

- результаты подводно-технического обследования гидротехнических сооружений, конструкций на разрушения и деформации

- определение свойств материалов, выявление скрытых и внутренних повреждений, уменьшение площадей поперечного сечения отдельных конструкций и элементов, изменение проектных свойств материалов.

Водолазное обследование гидротехнических сооружений, подводных коммуникаций, корпусов суден позволяет точно оценить масштабы ремонтных, строительных и восстановительных работ, подобрать оптимальный по стоимости и срокам вариант реконструкции и ремонта.

Плановое водолазное обследование ГТС и независимый аудит – необходимое требование безопасной эксплуатации данной категории объектов.

Обращайтесь, выполним водолазное обследование в Москве, СПб и по всей территории Российской Федерации с выдачей официального акта заключения о проведении необходимых видов подводных исследований.

Стоимость обследования подводных частей сооружений

Цена услуги формируется из множества факторов. Учитываются:

- Объёмы (размеры) подводной части объекта.

- Максимальная глубина необходимого обследования.

- Наличие проектов и исполнительной документации.

- Объемы обеспечительных (вспомогательных) мероприятий при проведении обследования.

- Транспортные расходы.

- Погодные условия.

Из практики А-ЭКСПЕРТ можно сказать, что у нас было обследование дамбы в Смоленской области стоимостью 150 тысяч рублей и были обследования портовых сооружений на Дальнем Востоке стоимостью 1,5 млн. рублей. Даже приблизительную цену невозможно определить без конкретного технического задания. Обратитесь в нашу компанию. Менеджеры определят точную стоимость и сроки на подобные обследования.

Источник

5 Специальный вопрос. Мониторинг технического состояния подводного перехода магистрального газопровода

В системе обеспечения надѐжности и безопасности трубопроводного транспорта наибольшую сложность представляют пересечения газопроводами и нефтепроводами рек, каналов, озѐр и водохранилищ – подводные переходы или дюкеры. Подавляющее большинство подводных переходов построено траншейным способом непосредственно в руслах рек и в водоѐмах. Несмотря на достигнутые успехи в прокладке дюкеров таким способом, самому методу присущи недостатки, которые снижают уровень долговременной надѐжности подводных переходов. Участки подводных переходов, по указанным причинам являются постоянными зонами риска. Аварии на подводных переходах наносят огромный экономический ущерб, а ликвидация аварий неизмеримо более трудоѐмкий и долговременный процесс, чем на сухопутной линейной части. Для безопасной работы подводных переходов трубопроводов необходимо применение самых современных технических средств на этапах изысканий для проектирования, строительства и последующей диагностики.

Трубопроводный транспорт является одним из самых экономичных и надежных способов для доставки жидких и газообразных энергоносителей на значительные расстояния. Технические и эксплуатационные характеристики этих трубопроводов обеспечиваются за счет выбора труб с необходимыми физико-механическими свойствами металла, изоляционного покрытия и конструктивных решений. В процессе длительной эксплуатации внешние условия среды и технические характеристики трубопровода изменяются, в результате чего, заложенные при проектировании запасы прочности, надежности и безопасности могут быть исчерпаны, а трубопровод перейти в состояние, при котором возможно его разрушение.

В настоящее время значительная часть потенциально опасных

промышленных объектов России, в том числе и трубопроводов (сухопутных и подводных), выработала гарантийные сроки эксплуатации, предусмотренные проектными решениями. Это относится не только к сухопутным трубопроводам, но и к подводным (морским, речным). Причем именно подводные трубопроводы работают в наиболее сложных и труднодоступных условиях. По некоторым экспертным оценкам, идет рост аварийных отказов на магистральных трубопроводах, и в отдельные годы достигает 80-100 случаев.

В настоящее время вопросам обеспечения надежности и безопасности работы трубопроводных систем в нашей стране уделяется особое внимание. Опыт, накопленный за годы эксплуатации трубопроводного транспорта в нашей стране и за рубежом, позволяет определить участки трубопроводов, где наиболее высока вероятность возникновения аварийной ситуации. Обеспечение мониторинга технических параметров таких участков и оценка риска эксплуатации позволит существенно повысить надежность и безопасность всей трубопроводной системы.

Основной причиной, сдерживающей создание и внедрение систем мониторинга на действующих трубопроводах, является сложная зависимость условий эксплуатации, физико-механических свойств материала трубопровода, действующих напряжений и ряда других факторов. В условиях работающего объекта выделить влияние одного фактора, например, действующих напряжений является очень сложной задачей.

В связи с этим, работы направленные на создание систем мониторинга и предотвращения разрушения на подводных переходах трубопроводов, являются актуальными.

Мониторинг — это информационно-аналитический процесс поиска и выработки решений в задаче управления безопасностью газопровода. Он включает в себя совокупность действий информационного и аналитического характера: — оценка текущего состояния объекта и прогноз его изменения; — подготовка управленческих решений с оценкой рисков их принятия.

необходимо формирование системы эксплуатационного мониторинга морских трубопроводных систем как фактора снижения рисков аварий с тяжелыми (вплоть до катастрофических) последствиями технического, экономического и экологического характера, принятие унифицированных системных решений и выбор соответствующих технических средств.

Руководящим документом при мониторинге подводных переходов на данный момент является [8] .

Основные термины и определения.

Подводный переход магистрального газопровода (МГ) — в дальнейшем именуемый «подводный переход» или «переход», представляет собой участок линейной части МГ, пересекающий водную преграду и уложенный, как правило, с заглублением в дно водоема (реки, озера, канала, водохранилища и т.д.). Переход включает в себя одну или несколько ниток трубопровода с соответствующими системами его технического обеспечения.

Классификация и категория магистрального газопровода и его участков принимаются в соответствии с [3].

Технический коридор подводных переходов магистральных газопроводов — система переходов, проложенных через один и тот же участок водной преграды и объединенных, как правило, единой системой их технического обеспечения.

Охранная зона подводного перехода (коридора) — участок акватории и поверхности земли, длина которого соответствует длине подводного перехода, а ширина ограничена двумя параллельными плоскостями, проведенными на расстоянии 100 м с каждой стороны от осей крайних ниток газопроводов на переходе (коридоре).

Длина подводного перехода — определяется границами, которыми являются:

— для однониточных переходов — участок, ограниченный урезами уровня высоких вод 10% обеспеченности,

— для переходов через горные реки — участок, ограниченный урезами уровня высоких вод 2% обеспеченности,

— для многониточных переходов — участки в пределах запорной арматуры, установленной на берегах.

Подводный (русловой) участок перехода — участок, ограниченный урезами воды при среднемноголетнем меженном уровне.

Береговые участки перехода — участки, ограниченные с одной стороны урезом воды при среднемноголетнем меженном уровне, с другой стороны — границами перехода в пределах его длины.

Среднемноголетний меженный уровень — среднее арифметическое значение отметок меженных уровней водоема, полученных в результате многолетних наблюдений.

Уровень высоких вод по процентной обеспеченности — максимальный уровень вод в паводок (половодье) в месте перехода, вероятность превышения которого возможна раз в 100 лет.

Прогнозируемый предельный профиль размыва русла — линия, проведенная по наинизшим отметкам дна и берегов водоема, полученным в результате прогнозируемых переформирований русла за период эксплуатации подводного перехода.

Величина заглубления подводного трубопровода — толщина слоя грунта от верха балластных грузов или балластного покрытия трубопровода до поверхности дна водоема, устанавливаемая в соответствии с действующими нормами с учетом возможных деформаций русла и перспективных дноуглубительных работ.

Надежность подводного перехода — свойство сохранять способность

непрерывно транспортировать газ в заданном технологическом режиме.

Исправное состояние подводного перехода — состояние, при котором он соответствует всем требованиям нормативно-технической и проектной документации.

Неисправное состояние подводного перехода — состояние, при котором он не соответствует хотя бы одному из требований нормативно-технической и проектной документации.

Предельное состояние подводного перехода — состояние, определяемое нормативно-технической документацией, при котором его дальнейшая эксплуатация недопустима или нецелесообразна.

Работоспособное состояние подводного перехода — состояние, при котором значение всех параметров, характеризующих способность непрерывного транспортирования газа (или иного продукта), соответствует требованиям нормативно-технической и проектной документации.

Безопасность подводного перехода — состояние, при котором он не вызывает ситуаций, опасных для людей и окружающей среды.

Повреждение подводного перехода — нарушение исправного состояния перехода при сохранении его работоспособного состояния.

Отказ — нарушение работоспособного состояния подводного перехода (повреждение трубы, уменьшение толщины стенки из-за развития коррозии, резкое изменение пространственного положения трубопровода из-за деформации дна и др.), при котором его дальнейшая эксплуатация приостанавливается.

Провисающий участок подводного трубопровода — оголенный участок трубопровода, имеющий просвет между нижней образующей и дном водоема.

Величина провисания — расстояние от поверхности дна водоема до нижней образующей трубопровода.

Критическая длина провисающего участка подводного трубопровода –

предельно допустимая длина провисающего участка, при которой еще не могут возникнуть резонансные колебания трубопровода или при которой действующие напряжения еще не превышают расчетное сопротивление материала трубы.

Осмотр перехода — визуальный контроль и оценка состояния береговых участков перехода.

Приборное обследование подводного перехода — контроль технического состояния перехода и его составляющих с применением технических средств измерения и наблюдения.

Водолазное обследование подводного перехода — проводимый водолазами визуальный и приборный контроль состояния подводных трубопроводов.

Техническое обслуживание подводного перехода — комплекс работ по поддержанию исправного и работоспособного состояния при эксплуатации перехода.

Классификация технического состояния переходов.

Техническое состояние подводного перехода определяется по данным осмотров и обследований путем сопоставления этих данных с проектными и нормативными требованиями.

Основными факторами, определяющими техническое состояние перехода, являются:

— соответствие положения трубопровода проектному;

— величина заглубления подводного газопровода в русле реки;

— достаточность и сохранность балластировки газопровода;

— целостность антикоррозионной изоляции трубопровода;

— фактическая толщина стенки в сопоставлении с минимальной расчетной (проектной);

— отсутствие или наличие мест утечки газа;

— деформация (размыв) дна и береговых склонов водной преграды, в том числе состояние крепления берегов на участке перехода;

— состояние информационных знаков и опорной топографической основы.

В зависимости от изменения факторов, техническое состояние подводного перехода классифицируется следующим образом

1 Исправное состояние, когда параметры, характеризующие факторы, соответствуют требованиям нормативно-технической документации:

— заглубление трубопровода в дно на всем протяжении руслового участка соответствует проектному и нормативным требованиям;

— дно устойчиво и берега практически недеформируемы;

-балластировка, антикоррозионная изоляция, толщина стенки соответствуют требованиям норм и правил;

— состояние информационных знаков и реперов соответствует требованиям действующих норм и правил.

2 Неисправное состояние, основными признаками которого являются:

Подводный переход газопровода, техническое состояние которого по результатам обследования признано исправным, требует выполнения плановых обследований с определенной периодичностью.

Практика эксплуатации подводных переходов магистральных трубопроводов показала, что для предотвращения серьезных аварий и своевременного проведения планово-предупредительного ремонта необходимо периодическое обследование технического состояния подводного перехода.

Контроль за техническим состоянием (мониторинг) подводного перехода через реку Вал, остров Сахалин осуществляется специальными целевыми проверками, обследованиями и измерениями с применением средств технической диагностики в период эксплуатации и ремонта, а также после нормативного срока эксплуатации подводного перехода.

Специальные целевые проверки подводного перехода должны осуществляться путем наружного обследования (обхода, облета, водолазного и приборного), а также с применением внутритрубных средств технической диагностики.

Наружное обследование подводного перехода осуществляет специализированное управление по предупреждению и ликвидации аварий (СУПЛАВ), в задачи которого входит полное обследование, наблюдение за техническим состоянием (мониторинг), составление паспортов и отчетов по обследованию подводного перехода.

Контролируемыми параметрами при наружном обследовании подводных переходов являются:

-герметичность и целостность;

-фактическое плановое и высотное положения;

-состояние изоляционного покрытия и работоспособность станций катодной защиты газопровода;

-состояние тела трубы (коррозионные повреждения, трещины, расслоения, царапины и др.);

-плановые береговые и глубинные деформации реки;

-состояние сооружений защиты берегов от размыва и волновых воздействий;

-сохранность опорной плановой и высотной топографической основы, наличие и состояние знаков закрепления промерных створов;

-изменение гидравлики потока и руслового процесса по сравнению с периодом первоначальных изысканий;

-состояние информационных знаков;

Использование различных методов неразрушающего контроля, мониторинга и средств технической диагностики на подводном переходе через реку Вал, остров Сахалин — один из эффективных и перспективных путей повышения надежности подводного перехода. Широкое внедрение диагностики и мониторинга способствует раннему обнаружению дефектов, своевременному их устранению, сокращению трудовых затрат и времени, необходимых для выполнения ремонтных работ.

5.1 Методы оценки технического состояния магистрального газопровода

Задачи и периодичность обследования магистральных газопроводов

Основными задачами осмотра и обследования подводного перехода является оценка его технического состояния и соответствия требованиям правил технической эксплуатации магистрального газопровода и других действующих нормативных документов.

На основании осмотров и обследований подводного перехода в соответствии с основными задачами должны быть получены следующие данные:

— фактическое плановое и высотное положение трубопровода относительно линии дна и склонов берега, существующие на дату обследования водоема в створе перехода в координатах и отметках проекта;

— наличие обнаженных и провисающих участков газопровода и их характер (протяженность, величина провиса);

— состояние балластировки трубопровода на обнаженных и провисающих участках;

— значение толщины стенки трубопровода на обнаженных и провисающих участках и на береговых участках в зоне переменного уровня воды;

— состояние защитного и изоляционного покрытия на обнаженных и провисающих участках трубопровода;

— значение высотных отметок дна реки и береговых склонов в координатах и отметках проекта;

— наличие и характер посторонних объектов (предметов) на дне водной преграды;

— состояние сооружений защиты берегов;

— состояние береговых информационных знаков;

— сохранность реперов топографической основы для закрепления промерных створов и створов наблюдений за переформированием береговых

В зависимости от поставленной цели и состава (вида) работ обследование подводных переходов газопроводов подразделяется на три класса.

Классификация обследований по этим признакам приведена в таблице 2

Таблица 2 — Виды работ, выполняемых при обследовании подводных

1) Визуальный осмотр и оценка состояний береговых информационных знаков, реперов и указателей газопровода, наблюдения за положением и переформированием берегового склона и линий уреза воды относительно репера

2)Обнаружение утечки газа приборами

3) Определение гидрологических характеристик реки (скоростей течения, уровней воды и т. д.)

4) Определение состояния надводной части берегоукрепления и береговых склонов

5) Определение состояния подводной части берегоукрепления

6) Приборное определение фактического планового и высотного положения всех ниток газопровода относительно линии дна и склонов берега с установлением оголенных и провисающих участков

7) Водолазное обследование обнаженных и провисающих участков с определением длины и величины провиса, состояния изоляционного покрытия, устойчивости и изменения расположения балластных грузов с применением при необходимости подводной видеосъемки

8) Топографическая съемка русла и берегов в границах не менее трех с половиной ширин реки (соответствующей среднемеженному уровню) вверх по течению от крайней верхней нитки перехода и не менее полутора расчетных ширин реки вниз по течению от крайней нижней нитки перехода с охватом прибрежных полос шириной 40-60 м.

Примечание: Размеры зоны топографической съемки для II класса обследования могут быть уменьшены до границ охранной зоны перехода, представленной в таблице 3.

Таблица 3 — Периодичность осмотров и обследований подводных переходов газопроводов

Осмотр береговых и пойменных участков подводного перехода

— в навигационный и межнавигационный периоды

— в периоды ледостава, паводков, ливневых дождей

Приборное обследование руслового участка перехода

в соответствии с табл.4

Водолазное обследование провисающих и оголенных участков подводного трубопровода

сразу после обнаружения провисающих и оголенных участков

Обследование руслового участка перехода назначают с периодичностью, зависящей от интенсивности деформаций берегов и дна на участке перехода (с учетом технического состояния трубопровода, установленного на основании предыдущих обследований) в соответствии с таблицей 4.

Таблица 4 — Периодичность обследований русловой части подводных переходов газопроводов

— При временной эксплуатации перехода, находящегося в предельном состоянии, за ним необходимо осуществлять постоянное наблюдение с контролем параметров, создающих риск аварии и принятием незамедлительных мер по проведению обследования и ремонта;

— периодичность обследования перехода, выведенного из эксплуатации по предельному состоянию, определяется предприятием по транспортировке газа;

— в отдельных случаях при отсутствии заметных деформаций дна и берегов в зоне расположения перехода могут увеличивать по пунктам 1 и 2 таблице 4 интервал между обследованиями.

первое обследование руслового участка перехода выполняется по окончании строительства и включает:

— топографическую съемку и определение гидрологических характеристик водоема на участке перехода в границах и объеме,

соответствующих изысканиям при разработке проекта перехода;

— определение фактического планового и высотного положения всех ниток подводного газопровода;

— определение состояния засыпки, крепления дна и склонов берегов.

Результаты этого обследования фиксируются и прилагаются к акту приемки перехода в эксплуатацию.

Второе обследование руслового участка выполняется в объеме 2 класса по таблице 2 через год после первого обследования. Если результаты первого и второго обследований практически не отличаются друг от друга, последующее обследование руслового участка перехода следует выполнить с периодичностью, определенной в соответствии с таблицей 3.

Дополнительные обследования подводных переходов сверх предусмотренных в таблице 4 в объеме обследований 2 класса выполняются при изменениях гидрологических режимов реки и русловых переформирований, вызванных разработкой карьеров, проведением выправительных работ или строительством гидротехнических сооружений и мостовых переходов.

Результаты дополнительных обследований сопоставляются с данными предыдущих обследований, а также с исполнительной документацией перехода и, при отсутствии расхождений, последующие обследования выполняются с периодичностью, определяемой таблицей 4.

Внеочередные обследования руслового участка перехода выполняются также после оползней, землетрясений и других стихийных бедствий, когда возникает повышенная опасность повреждения газопровода.

5.2 Конструктивные особенности подводного перехода магистрального газопровода выполненного методом ННБ

К конструктивным особенностям такого перехода относятся :

— экологическая безопасность, сохранность дна, берегов реки, водного режима реки за счет исключения подводных и береговых земляных, буровзрывных, берегоукрепительных и других работ;

— отсутствие помех судоходству;

— минимальный объем вынутого грунта;

— надежная защита от внешних механических повреждений, в том числе от воздействия льдов и якорей судов в результате глубокого заложения трубопровода;

— отсутствие опасности обнажения трубопровода при размывах русел рек;

а) при отрицательных температурах;

б) в стесненных условиях;

в) в вечной мерзлоте.

5.3 Особенности сооружения подводного перехода магистрального газопровода методом ННБ

Строительство перехода газопровода осуществляется в 3-этапа:

— бурение пилотной скважины (диаметр пилотной скважины 244.5мм);

— последовательное расширение скважины:

— 1-ое расширение скважины до диаметра 500мм. – 473,5 м.

— 2-ое расширение скважины до диаметра 900мм. – 473,5 м.

— 3-е расширение скважины до диаметра 1100мм. – 473,5 м.

— 4-ое расширение скважины до диаметра 1300мм. – 473,5 м.

— калибровка скважины расширителем 1300мм. – 473,5 м.

— протаскивание дюкера (труба диаметром 1020х23мм)

Бестраншейная прокладка участка газопровода осуществляется методом наклонно-направленного бурения.

Угол входа буровой колонны относительно горизонта при проходке пилотной скважины принят равным 7º. Угол выхода буровой колонны равен 7º, диаметр пилотной скважины 244.5мм

Длина пилотной скважины на русловом участке перехода через реку Вал, согласно продольного профиля составляет 473,5 м, но учитывая технологический запас, включающий допуски на точность выхода буровой колонны длина дюкера может быть скорректирована.

Соблюдение данных этапов обеспечивает надежность и своевременное строительство перехода.

5.4 Системы мониторинга технического состояния подводного перехода магистрального газопровода

Методы и средства контроля технического состояния подводных переходов.

Методика приборного обследования подводного перехода выбирается, исходя из его особенностей и сезона проведения работ. При обследовании могут быть использованы плавающие средства, вертолеты и другие транспортные и технические средства. Также может быть использована система спутниковой навигации.

Для планово-высотной привязки промерных точек верха трубопроводов, грунта дна и береговых участков перехода (коридора) могут применяться оптические, оптико-электронные, радиотехнические, лазерные и т.п. геодезические приборы и инструменты с абсолютной погрешностью определения планового положения промерных точек не более 1,5 мм в масштабе плана топографической съемки перехода (коридора).

Для определения высотных отметок верха трубопровода могут применяться электромагнитные и магнитные системы, акустические и другие профилографы и т.п. трубопоисковые приборы, обеспечивающие абсолютную погрешность при глубине залегания трубопровода относительно горизонта воды:

— до 10 м — не более 0,1 м;

— более 10 м — не более 0,2 м.

Для определения высотных отметок обнаженных или оголенных подводных трубопроводов и дна водной преграды могут применяться эхолоты, обеспечивающие абсолютную погрешность измерений не более 0,1 м.

При глубине водной преграды менее 5 м и скорости течения менее 0,5 м/с допускается определение высотных отметок дна с помощью футштоков, наметок или речного лота с лот-линейкой.

Для обнаружения и предварительной оценки протяженности обнаженных и провисающих участков подводных трубопроводов и наличия посторонних объектов на дне могут применяться гидролокаторы бокового (ГБО), секторного (ГСО) или кругового (ГКО) обзора с разрешающей способностью не хуже 0,5 м с абсолютной погрешностью определения относительно судна и места измерения со льда координат выявленных объектов не более 1 м.

При обследовании обнаженных или провисающих участков для обеспечения подводной видеосъемки могут применяться водолазные телевизионные системы или телекамеры, установленные на борту телеуправляемых подводных аппаратов.

Для определения мест повреждения антикоррозионной изоляции трубопроводов могут применяться электромагнитные и магнитные системы, обеспечивающие абсолютную погрешность измерения планового положения мест повреждения не более 0,5 м (относительно судна или места измерения со льда).

Для измерения толщины стенок размытых трубопроводов могут применяться ультразвуковые, рентгенографические и т.п. толщиномеры с абсолютной погрешностью измерения не более 0,5 мм.

На современных газопроводах и их переходах через водные преграды измерение толщины стенок трубопроводов может осуществляться методом внутритрубной дефектоскопии.

Для измерения скоростей течения водной преграды могут применяться гидрометрические вертушки и другие приборы с относительной погрешностью измерения не более 10%.

Поиск утечек газа через трещины или небольшие свищи на газопроводе выполняют путем транспортирования катером, вертолетом или другим средством вдоль трассы газопровода специальных приборов – газоанализаторов.

Все нестандартизированные средства измерений, предназначенные для контроля за техническим состоянием подводных трубопроводов, могут быть допущены к применению только после их метрологической аттестации.

Средства контроля технического состояния переходов должны:

-ежегодно калиброваться отраслевой метрологической службой по подводным переходам в соответствии с нормативными требованиями к метрологическому обеспечению измерений в Российской Федерации;

-обеспечивать, как правило, непосредственно при проведении обследований документирование измеряемых параметров на бумажных или магнитных (машинных) носителях информации;

-обеспечивать соблюдение мер безопасности и сохранности перехода и его сооружений при проведении обследований.

Допускается применение приборов, основанных на других физических принципах, если их применение технически целесообразно и точность, обеспечиваемая прибором, удовлетворяет вышеуказанным требованиям.

5.4.1 Осмотр береговых участков подводных переходов

Осмотр (патрулирование) береговых участков подводного перехода в

пределах его охранной зоны выполняется линейно-эксплуатационной службой

ПТГ в соответствии с графиком обхода, объезда и облета магистрального газопровода.

Осмотр выполняется бригадой (группой) ЛЭС с целью выявления:

— утечек газа с помощью приборов;

— развития оврагов, оползней, размыва берегов, явлений пучения грунтов и возникающей в связи с этим угрозой повреждения газопровода;

— состояния береговых информационных знаков и реперов.

Результаты осмотра указываются в журнале осмотра и обследования перехода.

Незначительные неисправности (потеря видимости знаков из-за снежных заносов, кустарниковой и травянистой растительности, обветшалости надписей на указателях) устраняются в процессе осмотра.

5.4.2 Обследование руслового участка перехода

Обследование руслового участка перехода выполняется в соответствии с планом периодичности обследования в зависимости от состояния перехода.

Для выполнения обследований могут привлекаться специализированные организации подводно-технических работ или другие предприятия, имеющие лицензии на обследование подводных переходов.

Задача обследования перехода — определение его технического состояния, согласно классификации, приведенной в таблице 1, с целью принятия, при необходимости, мер для приведения трубопровода в исправное эксплуатационное состояние.

Для выполнения поставленной задачи специализированная организация должна быть обеспечена:

— необходимыми транспортными и плавсредствами;

— приборами по определению положения трубопровода, исправности

средств электрохимзащиты и антикоррозионного покрытия, измерения

толщины стенки трубопровода, геодезическими инструментами и т.п., а также проектными материалами (профиль, план) и материалами полевых исследований;

— водолазным оборудованием и снаряжением в составе и количестве, необходимом для выполнения всего комплекса работ по обследованию перехода;

— материалами проектной, исполнительной документации и предыдущих обследований.

В организации, занимающейся обследованием перехода, должны быть специалисты для выполнения топографических, гидрографических работ, по обслуживанию приборов, контролю и обработке материалов обследования.

Состав и объемы работ по обследованию устанавливаются в зависимости от технического состояния перехода в соответствии с табл.2 настоящего Регламента.

Обследование руслового участка перехода производится с помощью приборов, обеспечивающих необходимую точность и подробность обследования. Конкретный состав необходимого оборудования и приборов, а также методика проведения обследований выбирается, исходя из характера пересекаемой водной преграды (глубина, скорость течения, характер грунта, судоходство) и сезона проведения работ. Приборное обследование производится по методикам и инструкциям, учитывающим конкретные характеристики приборов.

Обследование руслового участка перехода включает в себя подготовительные работы, полевые работы и обработку результатов обследования.

Подготовительные работы включают в себя:

— анализ проектной и исполнительной документации;

— анализ материалов предыдущих обследований;

— определение конкретной методики проведения обследования и

— инструктаж бригады по технике безопасности в соответствии с действующими правилами.

Полевые работы включают в себя:

— топографическую съемку русла и берегов с установкой (в случае отсутствия постоянных) грунтовых реперов, выполняемую в соответствии со [9];

— инженерно-гидрологические измерения с устройством водомерного поста и привязкой его нивелировкой к постоянным или временным реперам. Количество и размещение промерных створов и скоростных вертикалей выбирается в соответствии с нормативными документами по гидрогеологическим измерениям;

— приборное обследование газопровода, в процессе которого определяется истинное пространственное положение газопровода относительно поверхности дна и берегов, выявляются обнаженные и провисающие участки, оценивается их протяженность и величина провисов;

— водолазное обследование обнаженных или провисающих участков газопровода, производимое в случае их выявления. При водолазном обследовании производится уточнение длины обнаженного или провисающего участка, величины провиса, оценивается состояние антикоррозионной изоляции, расположение и устойчивость грузов на трубопроводе, состояние подводной части берегоукрепления. В случае необходимости рекомендуется применение подводной видеосъемки.

Организация и выполнение работ по водолазному обследованию должна осуществляться в соответствии с [10].

Обработка результатов обследования предусматривает выпуск чертежей плана перехода, продольных и поперечных (для оголенных и провисающих

участков) профилей ниток перехода. На плане перехода должны быть указаны все створы, по которым производились измерения, реперы, границы

береговых укреплений, места и границы обнаруженных провисов и обнажений, места и границы повреждения берегоукреплений. На продольных профилях должны быть указаны отметки грунта над трубой и верха забалластированного трубопровода, отметки уровня воды на день обследования, обнаженные и провисающие участки, участки с недостаточной глубиной залегания. Система отметок на плане и профилях должна соответствовать принятой на проектной и исполнительной документации. Изменение рельефа дна и положения газопровода определяется сравнением отметок, полученных в процессе обследования, с отметками исполнительной документации и предыдущих обследований.

Расчет напряженно-деформированного состояния трубопровода для провисающих участков трубопровода может быть поручен специализированной организации.

Если в результате обследования подводного перехода установлена деформация русла реки, значительно превышающая прогнозируемую при проектировании перехода и угрожающая его нормальной эксплуатации, следует с участием соответствующей специализированной проектно-изыскательской организации рассмотреть возможные мероприятия по стабилизации русловых процессов или реконструкции перехода.

Наблюдения за берегоукрепительными сооружениями и состоянием берега должны включать:

— проверку состояния и одежды крепления в надводной и подводной зонах;

— установление фактического профиля сооружения и сопоставление его с проектным (или исполнительным);

— проверку вымывания грунта из-под одежды крепления;

— промеры глубин перед подошвой откосов крепления;

— проверку состояния обратных фильтров, швов омоноличивания,

пригрузки, одерновки и других элементов крепления;

— измерение плановых и высотных смещений конструкций;

— наблюдения за прорастанием растительности на одежде крепления, оказывающей разрушительное действие.

За откосными сооружениями, берега которых сложены глинистыми грунтами пластичной или полутвердой консистенции, необходимо вести специальные виды наблюдений, призванные прогнозировать и предотвратить образование оползней.

В число этих наблюдений должны входить:

— измерения плановых и высотных смещений откоса (в надводной и подводной зонах) и прилегающего к бровке откоса участка территории шириной не менее двух высот откоса;

— контроль за образованием и динамикой развития трещин и заколов в грунтовом массиве;

— наблюдения за состоянием растительности кустарников, деревьев, которое может свидетельствовать о подвижках грунта.

Увеличение скорости деформации откосного берегоукрепления в сочетании с прогрессирующим развитием трещин и заколов служит предвестником возникновения оползня. В таких случаях надлежит принять неотложные меры по усилению или реконструкции берегоукрепления.

При обнаружении активных оползневых процессов на береговых зонах подводных переходов рекомендуется силами специализированной научно-исследовательской или проектной организации составить расчетный прогноз длительной устойчивости оползневых масс. В необходимых случаях должны быть осуществлены надлежащие противооползневые мероприятия

Обнаружение утечек и повреждений на подводном переходе.

При обнаружении утечки газа или повреждения газопровода во время осмотров, обследований или ремонта производитель этих работ обязан срочно

поставить в известность об утечке газа:

— лицо, ответственное за эксплуатацию перехода;

— диспетчерскую службу и руководство предприятия по транспортировке газа.

Диспетчерская служба после получения сообщения об утечке газа должны незамедлительно обеспечить определение места и характера утечки и обеспечить необходимые меры безопасности до производства аварийно-восстановительных работ.

Ответственное лицо за эксплуатацию перехода при обнаружении утечки газа должно направить письменное донесение руководителю предприятия по транспортировке газа и в местные организации: исполнительной власти, газового надзора, госгортехнадзора, пожарного надзора, речного флота, охраны природы.

5.5 Комплексы методов при мониторинге подводных переходов

На практике различают следующие комплексы методов при мониторинге подводных переходов:

1) Непрерывное сейсмоакустическое профилирование (НСП) :

— определение планово-высотного положения трубопровода;

— непосредственное наблюдение оголений и провисов;

— определение высоты оголений и провисов;

— выявление опасных или неблагоприятных придонных объектов

2) Электрометрия приповерхностного водного слоя (ЭПС) :

— определение состояния антикоррозийной изоляции дюкера, участков;

— утечек тока катодной защиты, эффективности катодной защиты

3) Гидролокационная сьемка (ГC) :

— непосредственное наблюдение оголенных и провисающих участков

— наглядное подтверждение их наличия;

— уточнение их координат;

— определение высоты оголений и провисов;

— контроль состояния балластировки оголённого дюкера;

— выявление опасных или неблагоприятных придонных объектов;

5.5.1 Непрерывное сейсмоакустичекое профилирование (НСП)

5.5.1.1 Предпосылки постановки метода

В рассматриваемом комплексе методов ключевое значение имеет непрерывное сейсмоакустическое профилирование (НСП) в высокочастотной модификации (3–9 кГц) с электродинамическим источником.

Физическая предпосылка применения НСП для данных задач состоит в контрастности акустических свойств исследуемых объектов.

Дюкер, изображенный на рисунке 4, представляющий собой многослойную цилиндрическую конструкцию, состоящую из металлической трубы, гидроизоляционного покрытия, деревянной футеровки и железобетонных (либо чугунных) пригрузов, обладает высокой акустической жёсткостью.

Рисунок 4 – Схема дюкера

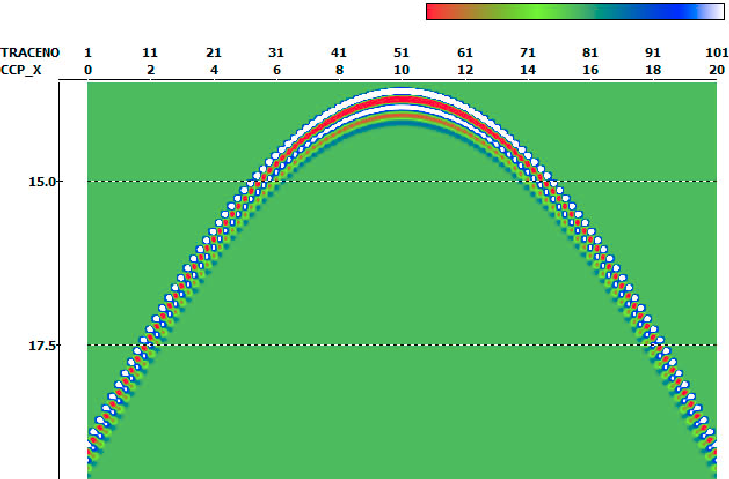

Среди всех объектов изучаемого разреза именно поверхность дюкера обладает наибольшим коэффициентом отражения. Однако, геометрия отражения от цилиндрического объекта обуславливает рассеяние сигнала по ветвям наблюдаемого отражения, имеющим на сейсмоакустических разрезах форму дифракционной гиперболы, показанную на рисунке 5.

Рисунок 5 – График сейсмоакустического разреза

Рыхлые речные наносы, как правило, обладают акустической жёсткостью существенно меньшей, чем более плотные подстилающие породы. Поэтому подошва движущихся насосов становится хорошей отражающей границей; кроме

того, выделяются и другие отражающие горизонты. Наиболее глубокая из освещаемых границ на исследуемом интервале разреза, как правило, соответствует линии предельного размыва русла реки.

5.5.1.2 Особенности применения НСП для задач на переходах.

В благоприятных сейсмогеологических условиях целевое отражение (аномалия типа «дюкер») достаточно уверенно выделяется на записях (сейсмограммах) на фоне всех прочих объектов. В более сложных условиях выявление дюкеров обеспечивается обработкой данных, включающей

процедуру миграции, которая фокусирует рассеянную по гиперболе энергию целевого отражения в локальную область и, совместно с регулировкой амплитуд за геометрическое расхождение и неупругое поглощение, частично восстанавливает амплитуды волн, приближая их к ожидаемым коэффициентам отражения на границах сред.

Синтетическая сейсмограмма с целевым отражением, рассчитанным на основе интеграла Кирхгофа показана на рисунке 6.

Рисунок 6 – График синтетической сейсмограммы

Существенной особенностью исследуемых объектов является и то, что скорости акустических волн в водонасыщенных донных грунтах изменяются в

сравнительно узком диапазоне (1450 – 1480 м/с), а контраст акустических жёсткостей слоёв в разрезе обуславливается, главным образом, различием плотности грунтов. Это существенно упрощает задачу пересчёта временных разрезов в глубинные, для которого можно использовать среднюю скорость звука, измеренную в толще воды;

НСП выполняется в диапазоне частот от 3 до 9 кГц, что позволяет достигать разрешающей способности 10–20 см, соответствующей требованиям к точности определения высотного положения дюкера. Для излучения сигнала используется электродинамический источник с энергией возбуждения 150–300 Дж.

5.5.1.3 Применяемая аппаратура

В полевых наблюдениях преимущественно используется комплект оборудования, показанный в таблице 3, на основе комплекса САК-6, оптимизированный для решения задач на реках и мелководных акваториях. Таблица 3 – Комплекс оборудования для мониторинга

Источник