- Что сделать с мутной водой после копки нового колодца

- Характерные причины

- Ошибки, допущенные при сооружении шахты

- Эксплуатационные ошибки

- Факторы природного характера

- А что с новыми колодцами?

- Что делать при помутнении воды в колодце?

- Естественное отстаивание

- Прокачка нового колодца

- Обустройство и очистка донного фильтра

- Глиняный замок и отмостка

- Комплексная очистка

- Что делать, если во время дождей затапливает участок, а в подвале дома стоит вода? 5 способов это предотвратить

- Отведение воды от фундамента

- Осушение участка

- Дренаж без щебня

- Устройство отмостки

- Прокладка ливневки

- Установка откачивающих насосов

- Куда отводить воду?

Что сделать с мутной водой после копки нового колодца

Одним из признаков ухудшения качества воды в колодце считается изменение ее прозрачности. Жидкость может оказаться мутной не только после ввода в эксплуатацию источника, но и ранней весной, а так же во время сезона дождей. Что делать в сложившейся ситуации? Из статьи вы узнаете, почему вода в колодце становится мутной и способы решения проблемы.

Характерные причины

В базовый вариант химического исследования воды из любого питьевого источника, в том числе и колодца, входит определение мутности. Согласно СанПиН допустимо максимальным значением считается 2,6-3,5 ЕМ/дм 3 . Все, что выше указанных значений, свидетельствует о наличии примесей, которые изменяют прозрачность. Благодаря экспертизе можно определить их характер и состав.

Появление примесей в воде обусловлено тремя основными факторами:

- Ошибки при сооружении колодца.

- Ошибки эксплуатации источника.

- Природные.

Рассмотрим типичные причины для каждого из них.

Ошибки, допущенные при сооружении шахты

Характерный признак таких ошибок помутнение воды после дождя и во время схода снега весной. Часто прозрачность меняется в худшую сторону и у старых колодцев. Основных причин здесь несколько:

- Неправильно сформированный ствол может стать причиной нарушения герметичности. В результате вода с частицами грунта и глины будет просачиваться через плохо состыкованные кольца, трещины и разрывы, образовавшиеся во время сооружения или в процессе эксплуатации колодца.

- Плохо сделанный или отсутствующий глиняный замок вокруг верхней части ствола усугубляют процесс загрязнения воды. В результате неправильного устройства замка под толщей глины из-за усадки грунта образуются полости, где скапливается влага и мусор. Зимой, подвергаясь пучению «защитный пласт» поднимает кольца, и загрязненная вода проникает внутрь шахты.

- Отсутствие донного фильтра, основное назначение которого предотвращение подъёма песка со дна при зачерпывании ведром воды.

Эксплуатационные ошибки

Часто вода становится мутной по причинам неправильной эксплуатации колодца.

- Редкий забор воды или нерегулярное пользование. Сокращение объёма отбираемой воды не лучшим образом сказывается на её качестве. Чаще всего это происходит при сезонном проживании на участке, когда за осенний и зимний период в шахту колодца попадает много мусора. Плюс к этому вода застаивается, мутнеет и приобретает неприятный запах в результате разложения органики. Решается проблема тщательной чисткой стен и донного фильтра.

- Заиливание донного фильтра ещё одна вероятная причина того, почему вода в колодце стала мутной. В правильно обустроенных колодцах подпитка происходит через дно. Обычно вода загрязняется в таких сооружениях из-за нарушения герметичности стыков между кольцами. В итоге грязь, мелкие частицы песка и глины, просачивающиеся сквозь швы, будут оседать на фильтре, и подниматься при каждом зачерпывании ведром.

- Неправильно установленный насос так же будет являться причиной снижения прозрачности воды. Насосное оборудование начнет тянуть ее с большой скоростью, поднимая ил, песок.

- Мутной вода может стать, если за колодцем не осуществляется надлежащий уход. Постепенно стенки начнут зарастать мхом. На поверхности водной глади будут образовываться колонии водорослей. Источник засорится и станет непригодным для питья.

Факторы природного характера

Из природных факторов наиболее вероятной причиной помутнения воды в колодце большое содержание растворённого железа. В данном случае изменяется не только прозрачность, но и её цветность. Рыжие хлопья характерны для двухвалентного железа. Не исключен вариант присутствия в жидкости железобактерий. Выяснить причину поможет подробный химический анализ.

Справиться с проблемой поможет гравийный фильтр, в толще которого будет осаждаться рыжая взвесь. Если же вода поднимается посредством насосного оборудования, необходима установка механических фильтров или же использование более дорогостоящего оборудования.

А что с новыми колодцами?

Во время копки колодца изначально вода в нем будет мутной. Причина тому послойное удаление грунта и вычёрпывание жидкости из шахты. В процессе производимых работ частицы грунта и глины оказываются на дне. Именно поэтому не стоит ждать сразу чистой воды. Необходимо дать время, чтоб жидкость отстоялась.

Источники на глинистых грунтах дольше всего отстаиваются. Как показывает практика, хозяева этих колодцев могут месяцами ждать осветления воды. Влага должна не только отстояться, но и промыть каналы в шахту, после чего муть постепенно исчезнет. Только лишь после этого специалисты рекомендуют начинать постепенную прокачку колодца, чтобы до конца избавиться от неприятности.

Наличие мути в воде после чистки колодца естественное явление. Возможно, прошло мало времени. Необходимо выждать, чтоб вода отстоялась. Однако если этого не произошло необходимо искать причины. Первым делом проверяют:

- Герметичность швов.

- Наличие источника загрязнения.

- Наличие растворенного железа.

- Застой воды.

Что делать при помутнении воды в колодце?

Прежде всего, необходимо сдать воду из колодца на химический и бактериологический анализ. Результаты исследования покажут, стоит опасаться, пить воду или нет. Если в источнике содержатся опасные для здоровья примеси, следует как можно быстрее исправлять ситуацию. Выбор способа определяется причинами загрязнения.

Естественное отстаивание

Муть в новом колодце это обычное явление. Поскольку в процессе рытья источника происходит разрушение структуры грунта вода, просачиваясь сквозь породу, будет вымывать из неё частицы песка и глины. Поэтому ничего страшного нет, если новый водозабор не сразу отдает прозрачную жидкость.

До момента уплотнения грунта и стабилизации источника в воду, частицы, так или иначе, будут попадать в источник, и давать муть. Её количество и цвет зависит от состава грунта. Быстрее всего оседает песок. Мелкие фракции глины могут находиться во взвешенном состоянии от нескольких недель, до нескольких месяцев. Именно по этой причине в новых колодцах, выкопанных на глине, приходится ждать, пока вода не намоет каналы в шахту. Для ускорения процесса и усиления притока рекомендуется постепенно прокачивать колодец.

Поскольку муть могут давать не только взвешенные частицы грунта, но и химические вещества с микроорганизмами, воду из нового колодца следует сдать на исследование в лабораторию СЭС.

Прокачка нового колодца

Процедуру рекомендуют проводить как сразу после копки колодца, так и в эксплуатируемых сооружениях. Посредством прокачки удаляют взвешенные частицы, делающие воду мутной и непригодной для питьевых и бытовых нужд. Вместе с тем происходит увеличение дебета до максимального значения.

Для новых водозаборов работа выполняется сразу после сооружения железобетонной шахты и оформления дня. В противном случае поры, через которые проникает жидкость, забьются илом.

Технологически процесс прокачки выглядит следующим образом:

- В шахту колодца опускают недорогой погружной насос. Глубина погружения не должна превышать 40-50 см.

- Откачивают воду порционно несколько раз в течение суток двух до её полного осветления.

- За каждый прием откачивают 3/4 от общего объёма.

- После каждой откачки проводят контрольные замеры: сколько было, сколько откачали, как быстро восстановился уровень.

- Через каждые несколько часов насосное оборудование извлекают и тщательно промывают.

- Прекращают работы по достижении необходимого объёма и качества воды.

Если выполняется прокачка эксплуатируемого источника, то перед началом работ очищают дно от ила и мусора.

По завершению процедуры колодец оставляют в покое на несколько суток. После чего еще раз производят откачку центробежным насосом до появления светлой воды.

Обустройство и очистка донного фильтра

- нижнего слоя из крупного кварцевого песка, засыпаемого на дно;

- среднего слоя из гравия;

- верхнего слоя из крупной гальки или камней.

Толщина каждого из них составляет 15-20 см.

Технология обустройства донного фильтра состоит в следующем:

- Очистка дна от мусора и грязи.

- Тщательная очистка и промывка засыпного материала проточной водой.

- Укладка и уплотнение нижней засыпки.

- Формирование среднего слоя.

- Укладка верхней засыпки.

Очистка фильтра заключается в извлечении материалов, чистке дна от ила и новой послойной засыпке.

Недостатков от такой системы фильтрации больше чем пользы.

- Уменьшение дебета.

- Снижение притока воды.

- Быстрое заиливание.

- Усложнение работ по очистке.

Так что стоит подумать о реально пользе донного фильтра.

Глиняный замок и отмостка

Наличие глиняного замка регламентировано разделом СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников». Он необходим для предотвращения попадания поверхностных вод по наружной стенке в колодец. Глина в данном случае выступает в качестве гидроизоляции.

При обустройстве замка, нормативный документ рекомендует, по периметру ствола отрыть траншею шириной 1 м, глубиной 2 м и заполнить хорошо промятой глиной или жирным суглинком (порода с содержанием глины не менее 40%). Заполнение проводят послойно с тщательной утрамбовкой слоев. Поверх глины укладывают слой щебня и заливают бетонным раствором.

Для отведения талой и дождевой воды выполняется отмостка с уклоном от колец колодца.

Правильно выполненная конструкция позволит защитить источник от помутнения воды. Талая и дождевая вода будут отводиться, а сам колодец будет подпитываться только грунтовыми водами. При этом исчезнет необходимость регулярных ремонтных работ.

Комплексная очистка

Данный вид работ рекомендуется проводить ближе к концу лета. Это обусловлено минимальным дебитом наполнения колодца. В период половодья источник будет быстрее пополняться за счёт насыщения грунта талыми водами, что затруднит проведение комплексной очистки.

Сама процедура состоит из ряда последовательных работ:

- Откачка воды. Можно осуществить вручную или с помощью насосного оборудования. Ручной способ целесообразен в случае медленного наполнения колодца и его небольшой глубины. Извлеченную воду следует отводить на достаточном удалении от гидросооружения. В противном случае через короткий промежуток времени она вновь окажется внутри шахты.

- Очистка колодезных колец и дна. Со стен ствола соскабливают все отложения. Чистят донный фильтр от ила. При необходимости, с последующей заменой, удаляют крупную гальку, вычерпывают гравий и песок.

- Восстановление герметичности швов. Далее производят осмотр швов и поиск трещин в стенках. Все поврежденные и подозрительные места очищают и заделывают жидкими пломбами из бетона и гидрофобных добавок. В качестве гидроизоляционного барьера можно использовать пропитывающий состав «ГС Пенетрат Гидро», «Пенетрат Аква-Стоп».

- Дезинфекция стенок и дна колодца. Обработка производится 10% раствором хлорной извести. В качестве альтернативного средства можно использовать «Белизну». Основная задача равномерно пропитать стены и дно раствором. Наносить дезинфицирующее средство можно распылителем либо широкой кистью для побелки.

- Ввод в эксплуатацию после чистки. Завершают чистку колодца его наполнением и повторной откачкой воды. Далее оценивают состояние жидкости. При необходимости вновь производят откачку до тех пор, пока она не будет лишена мути и неприятного запаха. При завершении процедуры дайте пару дней для отстаивания.

Приведенные выше рекомендации позволят владельцам колодцев избавиться от мутной воды. Часть мероприятий можно проводить периодически для профилактики.

Источник

Что делать, если во время дождей затапливает участок, а в подвале дома стоит вода? 5 способов это предотвратить

Сильные дожди могут стать серьезной проблемой для владельцев частных домов. Стоящая на участке вода подмывает фундаменты построек, вредит корням растений, да и ходить по раскисшей земле — удовольствие ниже среднего. А значит, необходим ряд мер, предотвращающих подтопление дома и участка

Отведение воды от фундамента

Проблема, с которой сталкиваются многие владельцы загородных домов, — подтопление фундамента здания, в результате чего появляется сырость, а нередко и протечки в подвале или цокольном этаже, приводящие к распространению грибка и постепенному разрушению основания дома. Как этого избежать?

Еще на стадии строительства коттеджа необходимо защитить фундамент гидроизоляцией и создать систему дренажа для отвода избыточной воды.

Необходимость дренажа

Причиной подтопления фундамента могут стать как грунтовые воды с небольшой глубиной залегания, так и поверхностные воды, обильно насыщающие почву в период таяния снега весной или затяжных дождей летом и осенью. Сложная ситуация возникает, когда на участке высокий уровень грунтовых вод (УГВ) и часть фундамента оказывается ниже него. Устройство системы дренажа позволяет опустить этот уровень ниже подошвы фундамента, устранив гидростатическое давление воды на подземную конструкцию строения. Однако при этом можно столкнуться с рядом трудностей.

Во-первых, если нельзя отводить собранную дренажом воду самотеком, то понадобится надежный (и, следовательно, недешевый) насос для откачивания ее за пределы участка, и агрегату, скорее всего, придется работать круглый год, чтобы обезопасить подвал коттеджа от подтопления. А значит, не избежать увеличения расходов на электроэнергию. К тому же потребуется предусмотреть автономное энергоснабжение насоса на случай отключения электричества в поселке.

Во-вторых, для достижения желаемого результата может понадобиться дренаж на всей территории участка. Учитывая эти трудности, некоторые специалисты рекомендуют в ситуации с высоким УГВ вообще отказаться от дренажа и ограничиться лишь качественной гидроизоляцией подземной части дома. А для защиты котлована от воды при возведении фундамента выкопать дренажные траншеи по периметру котлована и откачивать собранную ими воду насосом. Другие эксперты полагают, что под постоянным гидростатическим давлением даже самая надежная гидроизоляция со временем может потерять герметичность, поэтому понижение УГВ в данном случае обязательно.

Перед началом строительства подземной части здания желательно определить уровень грунтовых вод, для чего придется обратиться к услугам специалистов, которые проведут соответствующие исследования (потребуется бурение нескольких скважин, изучение гидрогеологической карты местности и пр.). И на основании их рекомендаций решить, делать дренаж или нет

Если же речь идет о поверхностных водах, то тут многое зависит от типа грунта на участке. Так, песчаные грунты хорошо пропускают воду, и при условии отсутствия в их толще водоупорных глинистых слоев можно вообще отказаться от дренажа подземного сооружения.

Увы, в средней полосе России чаще всего встречаются глинистые грунты, которые плохо пропускают воду. Осадков же в нашем регионе — с избытком, поэтому при строительстве дома с подвалом или цокольным этажом глубиной более 1 м без дренажа фундамента, как правило, не обойтись.

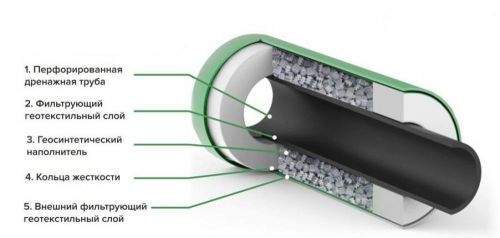

Какие дренажные трубы выбрать?

Наиболее распространенная в коттеджном строительстве система дренажа фундамента включает в себя сеть взаимосвязанных дренажных труб (дрен), фильтрующий слой, а также смотровые колодцы и накопительную емкость, в которой обычно устанавливают погружной насос для отвода собранной воды за пределы участка.

Дренажная труба — основной элемент системы. Сегодня чаще всего используют дрены из полимерных материалов — полиэтилена низкого давления (ПНД) и поливинилхлорида (ПВХ).

Достоинства полимерных труб — высокая стойкость к воздействию агрессивных веществ, имеющихся в воде и почве, удобство в транспортировке и монтаже. Как заявляют производители, срок службы изделий составляет не менее 50 лет при письменной гарантии на них — до 2 лет

Главное качество, которым должна обладать дрена, — высокая поперечная жесткость, позволяющая изделию выдерживать значительное давление грунта. Считается, что трубы из ПВХ жестче, поэтому их можно укладывать на глубину до 10 м, в то время как изделия из ПНД — на глубину до 6 м. Впрочем, жесткость достигается не только за счет материала трубы, но и за счет ее формы, толщины стенок и диаметра. Что касается формы, то чаще всего встречаются дрены круглого сечения с гофрированной поверхностью. Благодаря такой поверхности труба сохраняет высокую поперечную жесткость в сочетании с продольной гибкостью, что облегчает монтаж изделия. Кроме того, по словам изготовителей труб данного типа, за счет гофрированной структуры увеличивается водоприемная поверхность дрены. Подобные трубы допустимо укладывать на глубину, как правило не превышающую 4 м. Для монтажа на большей глубине предусмотрены двухслойные трубы — с гофрированной внешней и гладкой внутренней стенками.

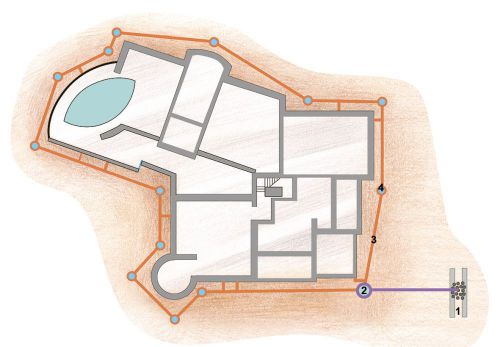

Создание системы дренажа фундамента

Монтаж дренажной системы лучше всего осуществлять на стадии возведения фундамента. Если дом уже построен, выполнить дренаж тоже возможно, но это потребует большого объема земляных работ, притом не только вокруг здания, но и на участке. Как правило, дренажные трубы располагают в виде кольца по наружному контуру фундамента.

Вариант устройства дренажной сети

Трубы обязательно должны иметь уклон — не менее 2 мм/пог. м. Однако для обеспечения скорости воды, при котором в дрене не будет происходить заиливание, понадобится уклон 5–10 мм/пог. м. Трубы должны находиться внутри фильтрующего слоя из щебня, гравия, крупнозернистого песка. Обычно этот слой дополняют геотекстилем — тканым или нетканым полотном из синтетических волокон, способным пропускать воду, но задерживающим мелкие частицы грунта.

Еще один элемент системы осушения почвы — смотровые колодцы. Их рекомендуют устанавливать в местах резких изгибов дренажной трассы с целью контроля ее работы и обеспечения возможности промывки труб (водой под высоким давлением) в случае их засорения.

Собранная дренами вода поступает по трубопроводу в накопительный колодец — самую низкую точку дренажной сети. Чаще всего его изготавливают из нескольких железобетонных колец с внутренним диаметром не менее 1000 мм. Такой колодец не является местом постоянного отстоя воды: обычно ее откачивает погружной насос, располагаемый в колодце. Поэтому объем колодца должен быть достаточным прежде всего для установки в нем насоса и для накопления определенного объема воды при периодическом режиме откачки или в случае перебоя с подачей электроэнергии.

Подробнее о технологии устройства дренажа фундамента в материале «Допотопная схема»

Осушение участка

Чтобы избавить участок от дождевых вод используют закрытый дренаж — систему дрен, погруженных в грунт. Как и в случае с дренажом фундамента, вода движется под землей (самотеком или при помощи насоса), и попадает в водосборный колодец, а из него — в придорожную канаву, ближайший водоем или общую систему дождевой канализации, если таковая имеется.

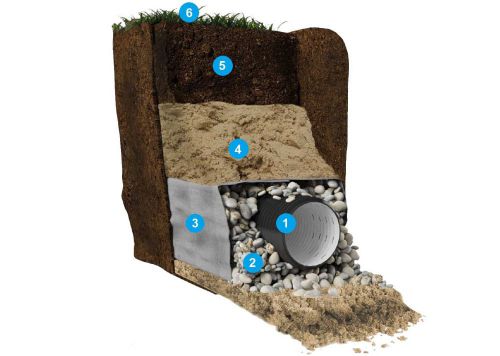

Технология укладки дрен

Отводящие воду трубы укладывают в траншеи, глубина которых определяется несколькими факторами, основной из которых — тип почвы. Для минеральных грунтов этот показатель составляет от 60 до 150 см. Для торфяных — 100-160 см. Увеличенная глубина во втором случае связана с тем, что торф нестабилен — он постоянно разлагается и вымывается.

Этапы устройства системы дренажа

На глубину прокладки дрен влияет еще один фактор — глубина залегания так называемого водоупора, то есть почвенного пласта, непроницаемого для влаги. Очевидно, что дрену нужно укладывать выше него, иначе в дренажной системе просто не будет смысла. Определить, где проходит водоносный горизонт, а также узнать другую полезную информацию о состоянии почвы на участке, можно, сделав геодезические исследования.

Ширина траншеи для дрен составляет в среднем 30-40 см. Чтобы избежать осыпания грунта в процессе рытья, ее стенки делают небольшим с уклоном наружу. Если грунты слабые, траншею можно временно укрепить сколоченными из досок щитами.

Одна погруженная в грунт дренажная труба длиной 1 м осушает в среднем 10-20 м² участка

Чтобы обеспечить естественный ток воды, дрены нужно прокладывать с уклоном в сторону излива. Минимальный уклон — 3 мм на 1 м длины. Разумно будет увеличить эту цифру до 5 мм на 1 м длины. Но делать слишком крутой спуск не следует, иначе быстро текущая вода будет переполнять систему в нижней точке.

Шаг расположения дрен зависит от типа грунта. На тяжелых — глинистых и суглинистых — трубы прокладывают на расстоянии от 4 до 15 м друг от друга. На легких супесчаных и песчаных — через каждые 20-30 м.

Схема устройства системы дренажа

Завершив земельные работы, на дно траншеи укладываю геотекстиль и далее делают подушку из щебня (обратный фильтр) для дренажной трубы. Стремясь упростить себе задачу, многие ограничиваются слоем песка толщиной около 10 см, но лучше использовать щебень.

Следующий этап — собственно прокладка труб. Чтобы отверстия в дренах не забивались грязью, необходим еще один фильтр, который подбирают в зависимости от типа почвы на участке. На глинистых грунтах лучше всего работает оболочка из кокосового волокна. В продаже можно найти готовые трубы, обернутые этим материалом. Для суглинков подходит геотекстиль толщиной от 2 до 4 мм. А если в грунте преобладает песок, подойдет стеклохолст и схожие с ним тонкие материалы.

Обернутую в тот или иной фильтр дрену засыпают щебнем (фракции 20-40 мм) на 2/3 глубины траншеи. Поверх заводят концы полотна геотекстиля и делают песчаную подушку толщиной 5-10 см. А ее, в свою очередь, засыпают плодородным грунтом и засеивают газоном. На этом прокладку труб можно считать законченной.

Дренажные колодцы

Даже прошедшая сквозь фильтры грунтовая вода, поступающая в дрены, не может похвастаться кристальной чистотой. Чтобы песок, ил и прочие загрязняющие частицы не препятствовали работе системы, ставят дренажные колодцы. Вода, попадая в них, замедляет течение, и содержащаяся в ней взвесь оседает на дне, которое должно быть ниже зоны присоединения труб как минимум на 40 см.

Помимо основной своей функции дренажные колодцы являются также узлом сопряжения труб

Кроме того, специалисты рекомендуют установить два-три смотровых колодца, позволяющих отслеживать уровень грунтовых вод. Их ставят в верхней и нижней точках системы, но не подключают к ней.

Подробнее об отведении воды с участка в материале «Раскинулось море широко»

Дренаж без щебня

Конструкция модуля для бесщебеночного дренажа

Значительно упростить, ускорить и удешевить создание системы осушения участка позволяет технология бесщебеночного дренажа. Суть ее заключается в применении специальных модулей, выпускаемых под марками «ДреноФлекс», «ЛайтДрэин», «ЛайтРок», «Софтрок» и др. Эти модули представляют собой гофрированную полимерную трубу с перфорацией, которая помещена в массив пластиковой засыпки, удерживаемой сеткой и обернутой геосинтетической тканью. Выпускаются секции длиной 3 м, с диаметром дрены 110, 160 и 200 мм; внешний диаметр составляет 260–300, 400 и 500 мм соответственно. В качестве наполнителя выступают пенопластовые кубики или гранулы из пенополистирола сложной формы — S-образные или в виде гармошки. Гранулы — это импортный продукт, отличающийся бóльшей долговечностью и эффективностью: они образуют в засыпке увеличенное число канальцев, тем самым обеспечивая системе повышенную водопропускную способность. Для оболочки используется геотекстиль плотностью 100–200 г/м², предохраняющий засыпку от заиливания.

Дренажные элементы полностью готовы к монтажу. Они легкие (вес 3-метрового блока — всего около 5 кг), и значит, нет необходимости в задействовании какой-либо спецтехники; гибкие, и потому свободно огибают препятствия и могут быть уложены на сложном рельефе и по криволинейной траектории без потери производительности; простые в сборке: трубы соединяются с помощью муфт и хомутов. Все это обусловливает быстроту проведения работ малыми силами, сохранность газона и зеленых насаждений на участке, а главное — экономичность системы. При стоимости секций от 330 руб./пог. м суммарные затраты на устройство безщебеночного дренажа будут в среднем в 1,5–2 раза ниже в сравнении с традиционной технологией, а его эффективность, как утверждают производители, — на 40–50% выше.

Подробнее о технологии укладки дренажных систем без щебня в материале «Сети подземелья»

Устройство отмостки

Чтобы потоки дождевой воды не подмывали и не разрушали стенки фундамента, вокруг него должна быть устроена отмостка. Без нее могут обойтись разве что дома, стоящие на сухих непросядающих грунтах или опирающиеся на столбчатое основание

Чаще всего отмостку делают сразу после сооружения фундамента или возведения коробки дома, справедливо полагая, что чем дольше постройка простоит без защиты, тем быстрее влага начнет свое разрушительное воздействие на нее. Но есть и те, кто придерживается иного мнения и предпочитает выждать время, пока здание даст первичную усадку. И та и другая позиция имеет право на существование.

Для создания отмостки по периметру дома отрывают неглубокую (15–30 см) траншею нужной ширины (с заходом за край кровельного свеса 15–20 см) и трамбуют в ней грунт, особенно тщательно — непосредственно возле стен. Основание для отмостки должно быть плотным, чтобы впоследствии не происходило ее деформаций и отслоений.

Структура и толщина подстилочного «пирога» отмостки зависит от материала, который составляет ее поверхностный, влагонепроницаемый слой. Покрытием может служить асфальт, монолитный или плиточный бетон, каменное мощение и др.

Отмостка из камня

Отмостка из клинкера

Отмостка из резиновой плитки

Чтобы правильно рассчитать высоту отмостки, с материалом покрытия нужно определиться заблаговременно

В качестве подстилочного «пирога» выступает непучинистая засыпка, которая может включать в себя глину, песок, гравий, щебень и пр. Ее задача — защитить отмостку, а также тепло- и гидроизоляцию стен фундамента от разрушающего воздействия сил морозного пучения. Например, при заливке бетонной ленты подложка должна состоять из слоя песка (пролитого водой и утрамбованного) и гравия, а при укладке булыжника — из слоя мятой глины на дне траншеи, гравия и толстой песчаной подушки, куда будут вдавливаться камни.

Вариант устройства утепленной отмостки

Большинство застройщиков предпочитают делать отмостку из бетона. Обходится она относительно недорого, устойчива к атмосферным воздействиям и, если работы были выполнены правильно, прослужит довольно долго. Создать такую отмостку несложно, но при этом важно учесть некоторые нюансы. Так, в случае применения бетонных плиток зазоры между ними специалисты рекомендуют заполнять битумом, а не склонной к растрескиванию цементной смесью.

Еще один популярный вариант отмостки предполагает использование мягких гидроизоляционных материалов. Оптимальным выбором будет полипропиленовая или ПВХ-пленка, мембрана на основе ПВП. Они не повреждаются при подвижках грунта, обладают необходимой морозостойкостью, служат долго и легки в монтаже.

Самая простая схема выглядит так: уклонообразующее дно траншеи, полотно рулонной гидроизяции, настеленное с заходом на фундамент, и грунт обратной засыпки. В этом случае покрытием отмостки будет служить засеянная травой земля. Вместо грунта можно насыпать песок, а поверх него — декоративный слой из гравия или гальки.

Подробнее об устройстве отмостки в материале «Так и подмывает. »

Прокладка ливневки

С крыши среднего загородного дома в год стекает до 100 м³ дождевой воды. Если предоставить ее самой себе, участок может попросту затопить. Чтобы не допустить локального катаклизма, нужна система поверхностного водоотвода, или, говоря проще, ливневка

Задача ливневой канализации — собирать дождевую воду и отводить ее за пределы участка. Обустроить такой водосток, конечно же, непросто, но он гарантирует, что во время затяжных дождей участок не превратится в болото. И лучше установить ливневку и забыть о проблеме раз и навсегда, чем каждый год поправлять размытые грядки, осушать затопленный подвал, и, что особенно плохо, рисковать фундаментом дома, который во время паводков может серьезно пострадать.

Дренажные лотки и дождеприемники устанавливают при въезде на участок, по периметру площадок, вдоль дорожек, а также под водосточными трубами дома. От них прокладывают трубы или дрены, которые выводят в дренажный колодец, стоящий в нижней точке участка, и уже от колодца дождевую и сточную воду отводят за пределы участка. Очевидно, что система действует по принципу самотека и не предполагает использование насосов и других принудительных механизмов.

Открытая система

В самом простом и дешевом варианте ливневка представляет собой систему желобов, немного заглубленных в грунт. Обычно такие водоотводы прокладывают вдоль мощеных садовых дорожек и площадок.

Многие годы рынок предлагал только бетонные желоба. Они прочны, долговечны и доступны по цене, но отличаются большим весом, что затрудняет транспортировку и монтаж. Кроме того, у изделий такого рода небольшой выбор размеров. Сегодня существуют изделия из полимербетона, которые намного легче, и при этом обладают немалой прочностью. Средний срок их службы составляет три десятилетия. Но цена выше, чем у бетонных образцов.

А наибольшей популярностью у владельцев загородных участков пользуются лотки из пластика. Их преимущества — малый вес и большой выбор типоразмеров. Недостаток — относительная хрупкость.

Для защиты лотков от засорения лотки закрывают решеткой.

Важно! Если на участке проложена система для отвода грунтовых дренажных вод, ее нельзя объединять с дождевой. Ливневый водосток должен стоять выше

Подробнее об устройстве поверхностного водоотвода в материале «Хоть залейся»

Установка откачивающих насосов

Откачать воду с рельефа, из подвалов и колодцев можно с помощью дренажных (откачивающих) насосов. Такие насосы рассчитаны на перекачивание сравнительно чистой воды, скапливающейся в результате весенних паводков, обильных дождей, а также из-за высокого уровня грунтовых вод, в подвалах и колодцах, садовых водоемах, бассейнах и т. п. Такая вода не должна содержать крупных частиц мусора и вязких включений, тем не менее устройства оборудуют фильтрующей сеткой на всасывающей стороне, призванной защищать трубопровод от засорения.

Как подобрать насос?

‘>

Дренажный насос SP 5 Dirt производительностью до 9 500 л/ч предназначен для отвода грязной воды с частицами примесей до 20 мм. Дополнительный фильтр предварительной очистки (опция) защитит насос от попадания чрезмерно крупных частиц

Подбор отводящих насосов по параметрам «напор» и «производительность» основывается на ряде субъективных и объективных факторов. Субъективными являются такие моменты, как местоположение дома (в низине, на пригорке, удаление от водоема), то есть возможность отвода воды по дренам самотеком, когда этот естественный процесс не надо организовывать, а достаточно только немного ему помочь. Уровень грунтовых вод тоже важен — очевидно, что насос должен отводить воду быстрее, чем она прибывает. Объективными являются сугубо инженерные вопросы, как то: на какую высоту нужно поднять отводимую воду, как далеко переместить, каков должен быть диаметр трубопровода, количество изгибов и т. п. Недостаточный напор со стороны насоса приведет к тому, что он просто не сможет протолкнуть воду до конца отводящего трубопровода: она либо будет оттекать назад, либо — если установлен обратный клапан — возникнет устойчивый баланс между напором, создаваемым насосом, и напором воды в трубопроводе, стремящейся под собственным весом слиться обратно в яму. Во всех случаях толку от такого насоса не будет совсем.

При всей широте ассортимента рынок откачивающих насосов достаточно однороден: нет ярко выраженного лидера с блестящими конструктивными решениями, есть только более или менее известные торговые марки.

Дешевые модели выполнены из пластика, включая крыльчатку. Такие насосы специалисты называют «одноразовыми», срок службы — один, максимум два сезона, в зависимости от нагрузки. Стоимость приборов — в районе 1600-2000 руб., их мощности и производительности вполне хватает для отвода дождевой и прочей воды из канав и подвалов, так что в сезон они раскупаются, как горячие пирожки.

Недорогие дренажные насосы, выполненные из пластика, обладают невысоким ресурсом работы, но при этом имеют небольшой вес и легко переносятся с места на место

«Средний класс», по мнению специалистов, является оптимальным решением. Корпуса и детали приборов выполняют из прочного пластика или нержавеющей стали, цены лежат в промежутке от 3–4 до 12–15 тыс. руб. Здесь традиционно царят немцы и итальянцы, которые производят насосное-оборудование уже на протяжении не одного десятка лет. Причем в нише откачивающих насосов реальной конкуренции на основе инновационных технических решений практически нет: как только один производитель выпускает на рынок некую новинку, буквально в то же время остальные начинают предлагать что-то аналогичное.

Подробнее о том, как выбрать дренажный насос в материале «Только не подкачай!»

Куда отводить воду?

В большинстве коттеджных поселков для этого находится место — либо общая канализация, либо система поверхностных дренажных лотков или канав. Во многих поселках предусмотрена глубокая общая канализация, и когда она проложена ниже, чем дренажная сеть на участке, то можно отказаться от насоса: вода будет стекать туда по трубе самотеком за счет уклона.

Если перечисленные варианты не подходят, то придется откачивать воду в водоем, кювет, овраг или лес, расположенные недалеко от дома, протянув для этого под землей шланг или трубопровод. Правда, нужно тщательно продумать место сброса воды, чтобы оно не оказалось в непосредственной близости от других зданий в поселке, иначе есть риск подтопить соседние участки. Кроме того, если система собирает воду в небольшом объеме (до 1000 л/ч), то можно отводить ее в грунт на некотором удалении от здания (за исключением случаев, когда водоупорный слой залегает близко к поверхности земли). Для этого выкапывают неглубокую траншею, которую засыпают щебнем или гравием для улучшения фильтрации воды в грунт.

Источник