Танки идут под воду — от Т-54 до Арматы: воспоминания военного эксперта, полковника запаса Виктора Мураховского

Вот уже 60 лет оборудование для преодоления танками водных преград по дну — непременный атрибут всех отечественных танков. Такими устройствами будут оснащены и перспективные машины семейства «Армата».

Как отмечает известный военный эксперт, полковник запаса Виктор Мураховский, танки, идущие под воду, это не только зрелищно, но и связано с многомесячной подготовкой, определенным риском, в конце концов, сильным стрессом для экипажа.

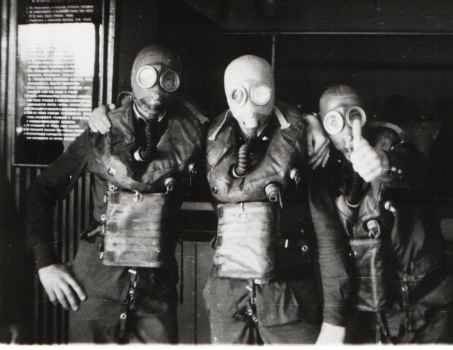

«Впервые с этим я столкнулся в военном училище. Все начиналось с занятий по легководолазной подготовке. Это был как теоретический, так и практические курсы. Учились работать в изолирующих противогазах, в то время у нас были ИП-46 и ИП-46М. Сначала мы тренировались на суше – отрабатывали запуск, перевод в боевое положение, другие операции. Затем в бассейне, на глубине порядка 2-2,5 метров. Сначала простейшие действия – хождение под водой. Затем уже посложнее: перенос трака танка, установка и закрепление троса на буксирном крюке танка. Бассейн был специально для этого оборудован.

Следующий этап — это тренировка затопления танка и выхода из него. Для этого был специальный тренажер. Он представлял собой макет отделения управления и боевого отделения. Там мы также вначале тренировались по переводу противогаза в боевое положение, затем затоплению танка и выходу из него. Завершающий этап — действия в случае неисправности противогаза.

После прохождения всех этих этапов тренировок начались уже практические занятия на боевой технике. Это происходило на реке Мёша, неподалеку от Казани. Форсировали эту реку мы на танках Т-55 и Т-62, действуя в качестве членов экипажа.

Сначала с учебно-тренировочным оборудованием, когда на танк устанавливается труба-лаз, которая позволяла выходить из танка без его затопления. Затем работа с так называемым «боевым» оборудованием подводного вождения танка (ОПВТ), когда воздухопитающая труба небольшого диаметра устанавливалась вместо снятого прибора наблюдения заряжающего. Работы по полной подготовке танка к преодолению водной преграды под водой на машинах Т-55, Т-62 занимали 30-40 минут.

Без приключений у нас не обошлось. Я уже не помню точно дату, но на одном из таких занятий гирополукомпас и ТПУ на танке Т-62 вышли из строя, и машина попала мимо прохода в обрывистом берегу на выходе из воды, в результате танк перевернулся под водой. Двигатель заглох, аккумуляторные батареи попадали, освещение в танке погасло, аварийное освещение тоже отрубилось. Связи нет. Мы спокойно без паники одели противогазы, согласно инструкции вытащили триплекс, чтобы танк затопить, а он не затопляется, потому, что лежим кверху брюхом, и все забито песком. Пришлось расстопорить люк в днище, который еще называют «паникерским», оттуда хлынул поток воды, в это время все 4 человека собрались в боевом отделении, потом вышли наружу. Как оказалось, слой воды над днищем был лишь сантиметров десять, гусеницы вообще торчали над водой.

В дальнейшем в войсках фундаментальные знания и практические навыки, которые получили в училище, здорово помогли. Должен сказать, что в танковых войсках вопросам форсирования водных преград, движения танков под водой, преодоления водных преград на гусеничных самоходных паромах и понтонно-мостовых парках уделялось очень большое внимание. Тема была ключевой. Мне трудно даже припомнить учения в масштабе полка и дивизии по наступательной тематике, на которых бы не отрабатывалось преодоление водных преград.

Мне приходилось ходить под воду на Т-55, Т-62, Т-64, Т-72 и Т-80. У всех этих машин есть свои особенности в подготовке к форсированию, свои особенности во время движения, но в целом подготовка танкистов, экипажа – практически одна и та же. Начинается все с теоретической подготовки, изучения ОПВТ, тренировок по его установке, потом бассейн, затем в макете танка отрабатываются мероприятия по затоплению и выходу.

Должен сказать, что по моим наблюдениям за солдатами-срочниками, которые служили в танковых войсках, тема действий под водой в изолирующем противогазе, затапливание в танке, выход из него, была одной из самых стрессовых, примерно на уровне стрельбы штатным снарядом и метания боевых гранат из танка.

— Какой танк показался наиболее приспособленным для преодоления водных преград?

— С точки зрения установки оборудования, затрат времени, надежности – на мой взгляд, это Т-72, хотя бы по той причине, что, во-первых, там воздухопитающая труба одна, и она достаточно скромных габаритов. На выпуске устанавливаются клапаны. На Т-64 приходилось ставить 2 трубы – одну воздухопитающую, а одну на выхлопе – потому что двухтактный дизель плохо переносил сопротивление на выпуске.

На Т-80 воздухопитающая и выпускная трубы — большого диаметра, и было больше шансов повредить их.

Я должен отметить, что перед входом под воду действует контрольно-технический пункт. Танк подходит к урезу воды, тормозит. Его осматривают снаружи, чтобы оборудование было в целости и сохранности. И когда у нас появились Т-64Б и Т-80, бывали случаи, когда танк приходилось заворачивать, в силу того, что обнаружились какие-то повреждения на оборудовании ОПВТ, обычно – нарушение уплотнения выпускной трубы. Ведь удаление района герметизации от реки нередко составляло несколько километров, и пока танк двигался к берегу, на трубы действовали сильные нагрузки, ведь танковый маршрут – это далеко не асфальт.

— У Т-72 ведь ограничение на преодоление рек не шире 1 километра?

— Да, из-за того, что система охлаждения у него замкнутая, воздух на охлаждение радиатора под водой не поступает и возможен перегрев двигателя. Но, я скажу, что водные преграды в 1000 метров найти на территории Западной Европы практически невероятно, а опыт форсирования Днепра, там ширина была порядка 700-800 метров, на учениях 1967 года, показал, что двигатели семейства В2 спокойно выдерживают такие условия. То есть это не критичное и не смертельное ограничение, оно скорее техническое, чем тактическое, потому что практически водные преграды такой ширины и не встретились бы.

— На каких мероприятиях было самое запомнившееся преодоление?

— Много таких мероприятий запомнилось, например, в Прибалтике переправа через замерзшую реку Неман на танке Т-72 во время полковых учений. Это было, по-моему, зимой 1978 года. В ходе учений, когда мы подошли к Неману, батальон ушел на маршрут, который от мостовой переправы находился ниже по течению. Там была поставлена задача, что батальон преодолевает Неман по дну, выше по мосту проходят не плавающие машины, а ниже нас по течению мотострелковый батальон преодолевает реку по льду.

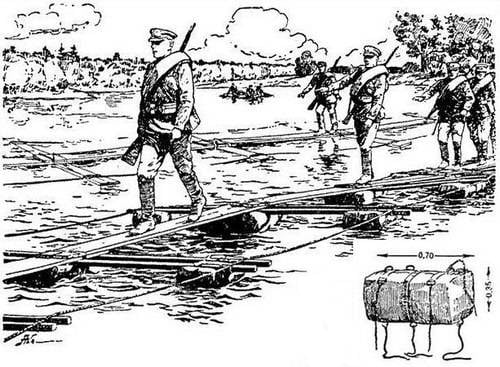

— Да, впереди боевые машины пехоты по льду, за ними цепью пехота. Наш танковый батальон пошел под воду, лед для нас на Немане взорвали саперы, они у верхнего уреза майны на своих лодках и катере БМК ловили оторвавшиеся льдины, чтобы они не снесли воздухопитающие трубы танков. Вот такая методика была.

— То есть максимально приближенно к боевым условиям, без всяких скидок…

— Конечно, без всяких скидок. Мы успешно задачу выполнили, но пехота одну БМП утопила. Она на подходе к берегу, задрав корму, ушла под воду, хорошо что на БМП в это время были только механики водители в спасательных жилетах, мехвод удачно выплыл. А эту БМП достали только весной, когда лед растаял.

— Ширина Немана какая была?

— Ширина Немана в том месте, наверно, метров около 300.

Еще запомнилось форсирование Эльбы в Германии. Командовал тогда главком Зайцев, Митрофан Митрофанович, и наш полк на объединенных учениях был передовым отрядом дивизии, форсировал в максимальном темпе Эльбу, которая по оперативным планам изображала из себя реку Рейн.

Масштаб и жесткость спроса запомнились особенно, там были реальные удары авиации и артиллерии по противоположному берегу и высадка тактического воздушного десанта с вертолетов — роты отдельного десантно-штурмового батальона армии, а также форсирование вплавь мотострелкового батальона на БМП-2.

Два батальона танков от нашего полка форсировали Эльбу по дну с целью выхода на плацдарм, захваченный десантниками, расширения этого плацдарма, обеспечения переправы главных сил и развития наступления дивизии.

Митрофан Митрофаныч возмутился, мол, что это за детские игры у нас. По условиям мирного времени преодоление водных преград происходило так: один танк на выходе из воды на противоположной стороне, один танк в реке, один танк на входе. Это требования безопасности, ведь эвакоспасательная группа одна на маршрут.

Генерал Зайцев дал команду: давайте по-боевому, и в итоге было так: у нас один танк на выходе, один на входе, и три в реке. Это огромная ответственность, конечно, для командира батальона, который лично управляет движением танков под водой. Для всех танкистов это большое напряжение и испытание мастерства, это очень сложно согласованно управлять пятью машинами. Ведь механик водитель под водой ничего не видит, он только слушает команду управления, и экипаж – так же. Комбат должен ювелирно руководить всем процессом, чтобы не допустить столкновения танков под водой, ухода с маршрута, следить за работой контрольно-технического пункта и выполнять еще ряд задач. Но все прошло более чем успешно.

Батальон Т-64 мигом пролетел эту водную преграду. Примерно через 30 минут все танки были на противоположном берегу. Мы свою задачу выполнили.

Вообще под воду в танке ходил много раз, ведь каждый год проводились минимум дважды занятия по подводному вождению и одно-два учения с форсированием водной преграды. Поэтому разных острых ситуаций, интересных эпизодов осталось в памяти немало. Были в этих мероприятиях и моменты, запомнившиеся своей красотой.

Вот представьте: ночь, берег реки, ни огонька. Слышен только рев двигателей подходящей к воде колонны танков. Постепенно проявляются темные силуэты машин с трубами ОПВТ. Первая машина тормозит у КТП, мелькает синий фонарик техника – отмашка, танк пошел под воду. Звук работающего двигателя исчезает. И дальше в тишине только красный огонек на трубе «плывет» поперек реки. Пошел следующий танк, еще один… и на противоположном берегу постепенно выстраивается цепочка «светлячков». Картина незабываемая.

— «Армата» будет ходить под водой?

— Это обязательное требование для перспективного танка. Возможность преодоления водных преград по дну должны получить практически все машины этого семейства тяжелой бронетехники.

Демонстрация возможностей преодоления водных преград по дну российскими танками Т-90 и Т-80У

Источник

Нагоняя «Волну» на берег врага. Часть первая

Водная преграда — одно из наиболее часто встречающихся на пути войск препятствий, а переправы через реки относятся к числу наиболее опасных мероприятий. Кроме того, оборудование и содержание переправ тоже сложная задача инженерного обеспечения во всех видах современного боя, и особенно в наступлении, т. к. противник будет стремиться использовать водные преграды для задержки атакующих войск, срыва наступления или снижения его темпов.

При этом различают два способа преодоления водной преграды – собственно переправа и форсирование. Переправой называется участок водной преграды с прилегающей к нему местностью, обеспеченный необходимыми средствами и оборудованный для переправы войск одним из возможных способов, а именно:

— десантом на плавающих танках, БТР и БМП (десантные переправы);

— десантом на переправочно — десантных средствах и паромах (паромные переправы);

— по мостам (мостовые переправы);

— в зимнее время по льду;

— танки по глубоким бродам и под водой;

— на мелководных участках вброд;

Переправы оборудуются и обеспечиваются переправочными средствами в зависимости от характера переправляемых подразделений и их вооружения. При этом следует стремиться к тому, чтобы подразделения (расчеты, экипажи) переправлялись в полном составе со своей штатной боевой техникой. Этим и определяется вид переправы, ее грузоподъемность и необходимое инженерное оборудование.

Форсированием называется преодоление наступающими войсками водной преграды (реки, каналы, заливы, водохранилища), противоположный берег которой обороняется противником. От обычной переправы через реку форсирование отличается тем, что наступающие войска под огнем противника преодолевают водную преграду, овладевают плацдармами и развивают безостановочное наступление на противоположном берегу.

Форсирование рек осуществляется: — с ходу; — с планомерной подготовкой; — в короткие сроки в условиях непосредственного соприкосновения с противником на водном рубеже, а также после неудавшегося форсирования реки с ходу.

Таким образом, успех ведения боевых действий при форсировании водных преград во многом зависит от оснащения войск средствами для преодоления водных преград, а также от уровня их развития. Поэтому на всех этапах развития Советской Армии этим вопросам отводилось особое внимание.

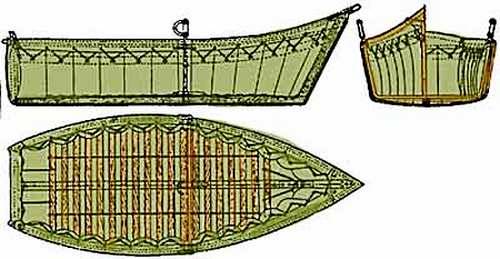

Красная Армия унаследовала от старой русской армии вёсельно – понтонный парк конструкции Томиловского, легкие переправочные средства в виде парусиновых мешков Иолошина и надувных поплавков Полянского.

Эти средства были устаревшими, имелись в небольшом количестве и не отвечали маневренному характеру боевых действий Красной Армии. Первые шаги в разработке новых переправочных средств были сделаны в направлении создания парка на надувных лодках, что определялось положительным опытом использования Красной Армией поплавкового имущества в годы гражданской войны, а также необходимостью ориентироваться на перевозку парка конным транспортом.

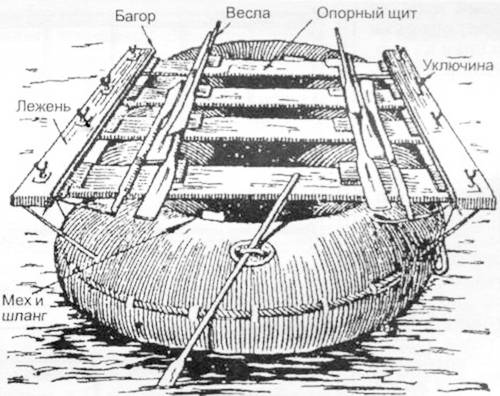

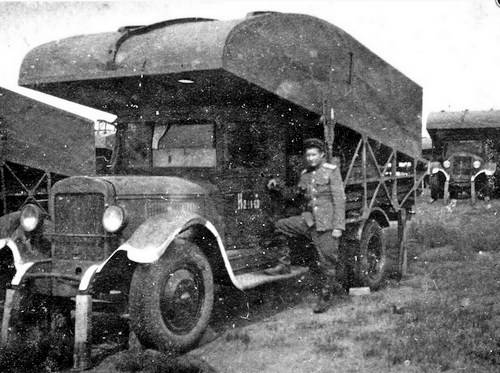

В 1925 г. был разработан и испытан парк на надувных лодках А-2 с деревянным верхним строением (настилом). Парк позволял собирать паромы и наводить мосты грузоподъемностью 3, 7 и 9 т. С 1931 г. табельным переправочно – мостовым средством стрелковых дивизий стал парк (ПА – 3) на лодках А-3, который обеспечивал наводку наплавных мостов грузоподъемностью 3, 7, 9 и 14 т. В 1938 г. после некоторой модернизации, несколько увеличившей грузоподъемность, получил обозначение МдПА-3 (встречается обозначение МПА-3). Комплект перевозился на 64 специальных повозках или на 26 не оборудованных автомобилях.

В связи с повышением уровня механизации и моторизации РККА, с появлением танков массой до 32 т и пр. в 1928 – 29 гг. были начаты работы по изысканию новых конструкций понтонно – мостовых средств. Результатом этой работы стало принятие на вооружение РККА в 1934–35 гг. тяжелого понтонного парка Н2П и легкого НЛП. В этих парках впервые применили качественные стали для изготовления верхнего строения (прогона), а для моторизации переправ – буксирные катера.

Однако парки Н2П и НЛП не позволяли оборудовать переправы через широкие реки при наличии значительного волнения на воде, так как получали большую бортовую качку, при которой движение техники было затруднительным, а иногда и невозможным. Кроме того, открытые понтоны часто захлестывались водой. С учетом этого в 1939 г. был принят на вооружение специальный понтонный парк СП-19. Понтоны парка были стальные, закрытые и самоходные.

В состав парка входили 122 самоходных понтонов-катеров и 120 объёмных ферм пролётного строения. Для сборки мостов и паромов служил один железнодорожный кран, также включённый в состав парка. Из-за больших габаритов элементы парка перевозились по железной дороге. Фермы пролётного строения устанавливались на катера и служили проезжей частью мостов.

В годы войны продолжалась работа над новыми и модернизация довоенных переправочных средств. Так, дальнейшей модернизацией парка Н2П стал парк ТМП (тяжелый мостовой парк), который отличался от Н2П наличием закрытых полупонтонов.

В конце 1941 г. появилась упрощенная версия парков Н2П и ТМП – деревянный мостовой парк ДМП. В 1942 г. разработали парк ДМП – 42 грузоподъёмностью до 50 т (у ДМП – до 30 т). В 1943 г. принимается на вооружение легкий деревянный парк ДЛП, который имел открытые клеефанерные понтоны.

Опыт применения понтонных парков в годы Великой Отечественной войны показал, что работы по устройству переправ были слабо механизированы. Все парки отличались многоэлементностью, что увеличивало трудоемкость работ. Поэтому сразу после войны, в 1946 – 1948 гг., были начаты работы по разработке новых понтонных парков, а также начаты работы по созданию самоходных переправочных средств.

В 1950 г. для десантной переправы пехоты и легких артиллерийских систем на вооружение были приняты гусеничный плавающий транспортер К – 61 и большой плавающий автомобиль БАВ.

В начале 1960-х гг. им на замену приходят более совершенные и большие по грузоподъёмности самоходный паром ГСП и плавающий транспортер средний ПТС. ГСП предназначался для переправы танков, транспортер ПТС для переправы личного состава и артиллерийских систем вместе с тягачами (тягач перевозился непосредственно на транспортере, а орудие на специальном плавающем прицепе).

В 1973 г. на вооружение принимают плавающий транспортер ПТС – 2, а в 1974 г. – самоходный понтонный парк СПП. Основным элементом моста парка СПП была паромно – мостовая машина ПММ, которая представляет собой специальный автомобиль повышенной проходимости с герметичным корпусом и двумя понтонами. Машина ПММ может работать и автономно, обеспечивая переправу техники массой до 42 т. В дополнение к ПММ в 1978 г. на вооружение принимают гусеничную версию самоходного парома ПММ – 2.

Создание самоходных паромов ПММ повысило темпы наводки мостов и паромов, а также значительно сократило время перехода от мостовой переправы к паромной и наоборот.

Самоходные паромы предназначены для паромной и мостовой переправы тяжелой боевой техники, в первую очередь танков. Они могут состоять из одной машины или двух машин с полупаромами. Необходимая грузоподъёмность и остойчивость самоходных паромов обеспечивается за счет оснащения ведущей машины дополнительными ёмкостями (понтонами). Сами понтоны могут быль жесткими или эластичными (надувными). Для погрузки техники на дополнительные паромы навешиваются аппарели, как правило, колейного типа.

В Советской Армии на вооружении состояли, как указывалось выше, самоходные паромы ГСП, ПММ и ПММ – 2. Головным предприятием по выпуску, разработке, испытаниям и модернизации вышеуказанных паромов был Крюковский вагоностроительный завод, а точнее конструкторский отдел ОКГ – 2.

Такова краткая история, а теперь о главном.

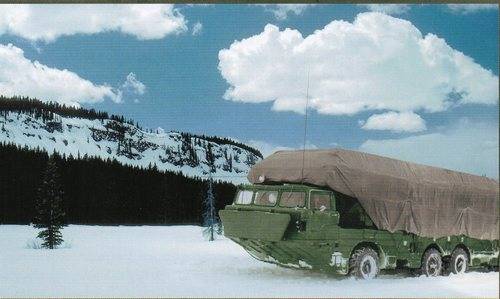

Однажды главного конструктора спецтехники Крюковского вагоностроительного завода Евгения Ленциуса спросили: «А какая у Вас самая любимая машина?». На это Евгений Евгеньевич ответил: «Плавающий транспортер и паромно – мостовая машина на гусеничном ходу «Волна – 2». Касательно паромно – мостовых машин – то это была новая веха в истории развития плавающих машин в нашей стране. Это были машины нового поколения – с большой грузоподъемностью, с большими возможностями».

Но до «Волны – 2» была машина «Волна – 1». Началось все с того, что в умах конструкторов уже давно летала идея создать машину, способную перевозить на себе танк. Однако специалисты понимали, что для удержания на воде таких грузов нужны дополнительные раздвижные или надувные емкости. Но как разместить их так, чтобы эти емкости можно было использовать не только на воде, но и перевозить по ж/д, вписав в ее габариты с учетом дорожного просвета длины ж/д платформы? Как добиться таких носовых скосов машины, чтобы она была обтекаемой и легко двигалась по суше и воде? Как получить необходимый объем для создания запаса плавучести при работе на воде с грузом?

Для решения этих и других вопросов Центральный научно – исследовательский институт им. Карбышева спроектировал и изготовил экспериментальный образец машины с продольным наездом груза и раскладными емкостями. Это была колесная машина с формулой 8х8 на базе автомобиля ЗИЛ, оборудованная передними и задними водометными двигателями. При испытаниях был выявлен ряд недостатков: при движении по суше обзорная видимость для водителя была неудовлетворительной, машина с трудом причаливала к берегу при течении и т. д. Эти проблемы надо было решать. И решать их должны были в Кременчуге.

В 1972 г. Крюковский вагоностроительный завод получил задание на разработку паромно – мостовой машины под шифром «Волна». Назначение машины – обеспечение паромных и мостовых переправ через водные препятствия техники и грузов весом до 40 т.

При этом стоит сказать, что 40 т – это грузоподъемность одной машины. Техзадание предусматривало также возможность стыковки отдельных машин ПММ для образования паромов большей грузоподъемности и цельных мостовых переправ через реки со скоростью течения до 1,5 м/с.

Машина создавалась на базе автомобиля с колесной формулой 8х8 с использованием узлов и агрегатов колесной машины БАЗ-5937. Сам автомобиль было поручено создать Брянскому машиностроительному заводу.

При этом было решено проектировать машину «Волна» (изделие 80) с поперечным наездом груза на паром. Для получения необходимого минимального запаса плавучести решили уменьшить дорожный просвет за счет разгрузки торсионов и постановки колес на упор, снизить давление в колесах, изготовить корпус машины и понтоны из алюминиевого сплава.

Машина «Волна» состояла из ведущей машины (герметичного корпуса), над которой стопообразно располагались два понтона, уложенные один на другой. На суше понтоны при помощи гидравлики раскрывались один в правую, другой в левую сторону, образуя грузовую платформу длиной 9,5 м. Для накатки груза на платформу каждый понтон оборудовали двумя аппарелями, которые укладывались на берег, обеспечивая стыковку парома с берегом. Каждый паром имеет стыковочные устройства, при помощи которых машины могут соединяться между собой. Таким образом, в зависимости от ширины водной преграды образовывался наплавной мост, в котором было две, три или больше машин.

Для того чтобы облегчить конструкцию и обеспечить требования по транспортировке машины по ж/д, при изготовлении корпусов и паромов применены алюминиевые сплавы, а все силовые элементы конструкции корпуса выполнены из легированной стали. При этом сложность вызывало соединение стальных и алюминиевых элементов. Так как сварить такое соединение было невозможно, использовали болты и заклепки.

Для движения машины на плаву министерством судостроительной промышленности были разработаны специальные откидные колонки, которые при помощи дистанционного управления обеспечивали движение машины на воде. Однако в ходе испытаний было установлено, что эти колонки не обеспечивают заданной скорости на плаву и синхронность движения. Завод отказался от этих колонок и разработал свою конструкцию движителей. Они представляли собой круглую насадку, в которой помещался винт. Насадка крепилась к корпусу и имела возможность менять свое положение. При движении на суше насадку убирали в углубление корпуса на корме машины, а при работе на воде – опускали вниз.

Корпус ведущей машины – закрытого типа цельносварной конструкции из алюминиевого сплава – имеет трехместную закрытую кабину из стеклопластика и проезжую часть, на которой размещается перевозимая техника. Машина имеет внутрипаромные и межпаромные стыковые устройства для соединения лодок и корпуса ведущей машины и образования парома с единой проезжей частью, а также для соединения нескольких паромов между собой с целью образования парома с увеличенной грузоподъемностью или наплавного моста.

Движение на воде обеспечивается убирающимися движительно-рулевыми устройствами в виде двух гребных винтов диаметром 600 мм в направляющих насадках с водяными рулями.

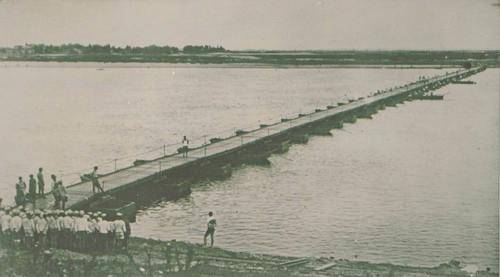

Когда в 1974 г. собрали опытный образец, то как вспоминал Е. Ленциус «с удовлетворением поняли, что все заданные технические характеристики выполнены. Машина успешно прошла заводские испытания. Было изготовлено несколько образцов для полигонно – войсковых испытаний, которые проводились на базе Киевского военного округа в районе г. Ржищева. Во время этих испытаний проводились опыты состыковки на только паромно – мостовых машин между собой, но и соединение наших машин с элементами паромно – мостового парка».

Звенья парка пристыковывались к машинам при помощи специально изготовленных переходных элементов – специальные поплавки с силовыми элементами состыковки. Одной стороной они пристыковывались к «Волне», а другой к звеньям парка ПМП. В зависимости от количества машин и звеньев ПМП создавали мосты разной длины и пропускали по ним колону танков. Мосты испытания выдержали.

Тут уместно заметить, что еще на стадии разработки технического проекта машины Ленинградским институтом им. Крылова были проведены исследования ее поведения на воде. А в Московском энергетическом институте изучали поведение машины в линии моста. Теперь все это было подтверждено на практике.

Основные нагрузки в линии моста приходились на стыковые балки. Каждая такая балка перед монтажом в корпус проходила стендовые испытания на прочность и лабораторные испытания тензометрированием, т. е. когда на все силовые элементы наклеивались датчики, которые показывали напряжение на том или ином участке балки при различных нагрузках.

Новая машина имела неслыханные на то время характеристики. Время образования парома, начиная от момента подхода машины к урезу воды и до принятия на себя груза, составляло 3 – 5 мин. Время сборки моста длинной 100 м – 30 мин. Скорость движения на воде парома из одной машины с грузом 40 тонн – 10 км/час. Экипаж машины состоял из трех человек – механика-водителя, понтонера и командира машины. Каждая машина была оборудована радиосвязью и переговорным устройством.

На ПММ была предусмотрена откачивающая система: один мотор откачивал воду из корпуса, другой из понтона. Кроме того, понтоны «Волны» заполняли пенопластом, что увеличивало их непотопляемость. Впервые для кабины использовали стеклопластик, она вышла более легкой и прочной. Для изготовления кабины сделали специальную болванку, которую обклеивали несколькими слоями стеклопластика.

После всех необходимых испытаний ПММ «Волна» была принята на вооружение, а в 1978 г. производство налажено на Стахановском вагоностроительном заводе.

На базе машины ПММ «Волна» был создан понтонно – мостовой парк СПП, в состав которого входили 24 амфибии ПММ с береговыми и переходными звеньями, которые в зависимости от боевых требований можно было оперативно трансформировать в отдельные паромы или использовать для возведения временных ленточных мостовых переправ. При соединении двух или трех паромов образовывались крупные самоходные транспортно — десантные средства грузоподъемностью 84 и 126 т, а из всего комплекта парка в течение 30 – 40 минут предполагалось собирать 50-тонный мост длиной до 260 м.

Парк СПП был принят на вооружение, но в эксплуатации оказался непрактичным и неприспособленным к выполнению своих основных функций. Важной конструктивной ошибкой машин ПММ являлись ничем не прикрытые ведущие колеса, существенно увеличивавшие сопротивление на плаву и снижавшие управляемость. Однако включение всех колес на плаву могло обеспечить дополнительную тягу. Повышенная собственная масса паромов и низкая посадка приводили к возрастанию удельного давления на грунт и сокращению проходимости в прибрежной зоне (но это могло решаться с помощью «выстилки»), а их огромные размеры не позволяли передвигаться по дорогам общего пользования и не вписывались в железнодорожные габариты. Кроме того, амфибии ПММ оказались наиболее сложными, крупными и дорогими переправочными средствами, не способными конкурировать с традиционными перевозимыми понтонами. С появлением более тяжелой боевой техники использование парка СПП и машин ПММ вообще стало нецелесообразным. Их выпуск осуществлялся до середины 1980-х годов, а общее число собранных амфибий было рассчитано на комплектование одного набора СПП. До настоящего времени амфибии ПММ остаются на вооружении.

Также к недостаткам ПММ можно отнести и отсутствие защитного вооружения, что является крупным и застарелым недостатком всех инженерных машин. Этот недостаток особенно значим для машин, форсирующим водные преграды, т.е. действующих в боевых порядках войск. Тем более, что ПММ не имеет хоть какой-либо броневой защиты.

ТТХ паромно — мостовой машины ПММ «Волна — 1»

масса парома, т 26

грузоподъемность, т 40

скорость на суше, км/ч 59

скорость на воде с грузом 40 т, км/ч 10

скорость на воде без груза, км/ч 11,5

экипаж, чел 3

Источник