Учение о стихиях — предыстория науки

Философы древности — а тогда философией считалась вся наука — понятию «элемент» придавали иной смысл, нежели современные ученые. Это слово означало «стихия». Такими стихиями считались вода, огонь, воздух и земля. В них ученые пытались найти первооснову всего в мире.

Так, древнегреческий философ Фалес Милетский (640/624—548/545 гг. до н. э.) полагал, что источником всего является вода, и даже земля образуется при сгущении воды.

Последователь Фалеса Анаксимандр (610— 547 гг. до н. э.) думал, что источник всех вещей — первовещество апейрон, которое разделяется на воду, воздух, огонь и землю.

Его ученик Анаксимен (ок. 585—525 гг. до н. э.) говорил, что первоосновой всего является воздух, а земля представляет собой его сгусток. Ученый считал Землю шаром, который находится в центре Вселенной.

Философы других школ также развивали свои идеи. Так, Ксенофан Колофонский (ок. 565—473 гг. до н. э.), который принадлежал к элейской школе, утверждал, что первооснова всего — земля.

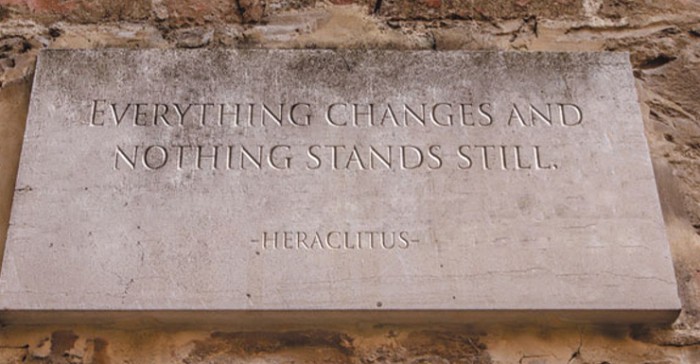

Гераклит Эфесский (ок. 540—480 гг. до н. э.) говорил, что Вселенная постоянно меняется. Значит, первоосновой является огонь — наиболее изменчивый элемент.

Эмпедокл (он. 490—430 гг. до н. э.) считал, что первоначал четыре: это огонь, вода, воздух и земля. Они объединяются из-за любви, а разъединяются из-за вражды.

Аристотель (384—322 гг. до н. э.) утверждал, что четыре стихии — это различные проявления первоматерии. Причем она каждый раз проявляет два свойства. Так, огонь — это сухость и тепло, вода — холод и влажность, земля — холод и сухость, а воздух — тепло и влажность. Аристотель считал, что свойства эти меняются и стихии могут переходить друг в друга.

Источник

Первоначалом мира воду считали

Философия. Краткая история

© ЗАО «Торгово-издательский дом «Амфора», 2013

Зачем нужна еще одна книга по истории философии, когда полки книжных магазинов буквально ломятся от изданий соответствующего рода? Казалось бы, бери любую и изучай на здоровье философские системы выдающихся мыслителей. Но проблема в том, что можно буквально по пальцам пересчитать книги, способные помочь новичку, едва начинающему «грызть гранит» этой нелегкой науки. Большинство изданий по истории философии написаны авторами как бы для самих себя. Даже самые простые и ясные вещи там излагаются языком, перенасыщенным сложными понятиями, специальными терминами и наукообразными оборотами. Подобные работы подразумевают определенную осведомленность читателя в философских вопросах, его умение разбираться в особенностях тех или иных учений. Словом, такие книги фактически рассчитаны на специалистов. Так где же выход? Ведь человеку, делающему свои первые шаги в философии, крайне тяжело начинать с литературы для профессионалов. Ему нужны принципиально иные справочные издания, написанные ясно, легко и доступно. Книга, которую вы держите в руках, стала одним из первых опытов создания такой литературы.

Автор попытался осуществить синтез сразу нескольких жанров – словаря, справочника и учебного пособия. Выбрав около сотни наиболее значимых для истории философии мыслителей, мы расположили их в хронологическом порядке. В этом и заключен основной смысл книги – создать цельную, непротиворечивую и последовательную концепцию развития всемирной философской мысли.

Изложение философской концепции каждого мыслителя, как правило, предваряется его кратким жизнеописанием. В каждой философской системе автор попытался выделить наиболее важные идеи и объяснить их в максимально доступной форме. В конце книги автор счел необходимым поместить небольшой справочный материал по основным понятиям, категориям и терминам, а также дать краткие характеристики и определения важнейших философских школ и направлений.

Автор далек от мысли, что этот «первый блин» целиком и полностью удался, но надеется, что он и не «вышел комом». Понятно, что ни одна книга в мире не может устроить абсолютно всех, особенно если это не художественная, а специальная литература. Кому-то из профессиональных философов данная книга может показаться слишком легковесной, кого-то не вполне удовлетворит подбор имен, кто-то останется недоволен краткостью справочного материала… Но хотелось бы повторить и подчеркнуть еще раз: книга написана для начинающих, а не для профессионалов! При этом автор попытался избежать популяризаторства и упрощенчества, стараясь по возможности полно и добросовестно осветить историю философской мысли. В какой степени это удалось – судить читателю.

В VI–V вв. до н. э. мировая цивилизация пережила самый настоящий интеллектуальный бум. Именно в этот период сразу в трех очагах древней мировой культуры – в Индии, Китае и Греции – появились выдающиеся мыслители и религиозные деятели, давшие начало величайшим религиозно-философским учениям человечества.

В ряду причин, приведших к зарождению восточной философии, можно перечислить следующие:

1. Ослабление родоплеменных отношений и появление первых государств.

2. Связанный с этим кризис общепринятых морально-нравственных установок.

3. Усиление критического духа и рост научных представлений и знаний.

4. Возникновение оппозиционных настроений в отношении традиционной религии.

5. Развитие ремесел и торговли.

Первые зачатки философского мышления в Индии появились в глубокой древности – примерно в 2500–2000 гг. до н. э. Они содержатся уже в религиозных текстах, в Ведах, где наряду с гимнами в честь индийских богов появляются сутры – выраженные в мифопоэтической форме идеи бытия, времени, пространства, первовещества, причины и т. п., касающиеся в основном проблем осмысления традиционной индийской религии – брахманизма. В течение длительного периода складывались религиозно-философские комментарии к Ведам – Упанишады, где находили отражение многие проблемы находящейся в становлении индийской философии, историю развития которой принято условно делить на три основных периода:

1. Ведийский период: 2500–500 гг. до н. э.

2. Классический (брахмано-буддийский) период: 500 г. до н. э. – 1000 г. н. э.

3. Послеклассический период: 1000 г. – Новое время.

С некоторого времени также сложилась традиция делить все философские школы Индии на т. н. ортодоксальные, т. е. признающие авторитет Вед и Упанишад, и неортодоксальные, т. е. не признающие их авторитетными источниками познания истины. К первым принято относить шесть основных философских школ: Санкхья, Йога, Ньяя, Вайшешика, Миманса и Веданта. Ко вторым – Локаята (Чарвака) и Адживика, а также течения, представленные в форме религиозно-философских учений: буддизма и джайнизма. В целом, все индийские философские школы выгодно отличаются органической общностью морально-нравственных и духовных взглядов, постоянным взаимообогащением и стремлением к дальнейшему совершенствованию. Хотя становление и развитие их проходило в непрерывных теоретических диспутах, они все же не переступали дозволенных приличием границ и сопровождались высоким уровнем терпимости в отношении друг к другу, что вытекало из особенностей самой индийской философии в целом. Согласно традиционным взглядам индийских мудрецов, целью философского познания мира является не чистая теория или простое любопытство, а практическое руководство правильной и добродетельной жизнью. Философское знание необходимо в первую очередь для исправления своих недостатков, для совершенствования – словом, для конкретного применения в жизни.

Для более полного ознакомления с основами индийской философии надо поближе познакомиться с ее главными учениями. Начнем с ортодоксальных школ.

Одна из наиболее популярных ортодоксальных философских школ древней Индии. Ее основателем является мудрец Капила (VI–V вв. до н. э.), о котором, к сожалению, известно очень мало. Не сохранилось также каких-либо трудов других древних авторов, так что первое систематическое изложение этого учения – «Санкхья-карики» – принадлежит философу Ишваракришне, жившему уже в начале нашей эры. Этот текст и поныне считается основным. К нему на сегодняшний момент набралось большое количество комментариев, авторами которых были, в частности, Гаудапада, Вачаспати Мишра.

Санкхья рассматривает общую картину мира, исходя из двух основных общемировых начал: единой, но изменчивой материи (природы) – пра́крити, и вечной, но неизменной духовной сущности – Пу́руши. Пуруша, хотя и выступает в качестве духовного начала, тем не менее не является богом-творцом. Его, скорее, можно отождествить с сознанием, индивидуальностью, воплощающейся в живых существах. Пракрити, как бессознательная материя, постоянно видоизменяется, развивается, преобразуется. Она состоит из трех основных элементов – гун:

1. Саттва – чистота, ясность; благое светлое начало, приводящее к гармонии, покою, счастью и мудрости.

2. Раджас – активность, страстность, действенность; начало, порождающее динамику мира.

3. Тамас – инертность, пассивность, бездеятельность; начало, вызывающее безразличие, косность и обман.

Все мировое природное многообразие возникло из сочетания и взаимодействия этих трех гун. Что же касается развития (эволюции) мира, природы и человека, то этот процесс начинается при соединении Пуруши с пракрити. При этом всякое живое существо (не только человек), согласно Санкхье, имеет три уровня существования: собственно Пурушу (сознание), тонкое тело и грубое тело. Тонким телом является интеллект и органы чувств, дающие при взаимодействии самоощущение, «Я». Здесь, в тонком теле, зарождается кармическое начало живого существа. Грубое тело – это, собственно, материальное тело, физическая оболочка Пуруши и тонкого тела. Оно гибнет и разлагается со смертью организма.

Источник

Милетская школа, Фалес, Анаксимандр, Анаксимен

ТЕМА ОГНЯ В ГРЕЧЕСКОЙ ФИЛОСОФИИ ДОСОКРАТОВСКОГО ПЕРИОДА

ГЛАВА 2. МИЛЕТСКАЯ ШКОЛА И СТИХИЙНЫЙ МАТЕРИАЛИЗМ: ФАЛЕС, АНАКСИМАНДР, АНАКСИМЕН

ИОНИЯ И НАЧАЛО ГРЕЧЕСКОЙ ФИЛОСОФИИ

Колыбелью греческой философии была Иония, заселенная греками западная полоса малоазийского побережья. Иония располагалась на территории современной турецкой провинции Анатолия, и её население было этнически смешанным. Там располагались 12 знаменитых городов /1/, в которых сложилась основа известной нам греческой культуры. Туда приходили торговые караваны с востока. В Ионийских портах товары перекладывались на корабли и отправлялись далее на запад морским путем. Морские путешествия развивали любознательность, желание узнать и понять, уважение к иным обычаям и мнениям. В Ионии начали формироваться привлекательные черты древнегреческого характера: здравый смысл, интерес к индивидуальному, терпимость к иному мнению, чувство меры и порядка. Вместе с товарами, с востока приходили и философские идеи и религиозные представления. В 546 г. до н.э. Иония перешла под власть Персии, и в греко-персидских войнах ионийцы воевали на стороне персов. Персидское «иго» было в целом довольно мягким и способствовало проникновению персидской культуры в Ионию.

С востока приходили мифы о сотворении мира, индийские идеи об абсолюте и бытии, персидские монотеистические представления, складывающиеся в рамках зороастризма, верования в переселение душ. Религиозные представления Востока были оформлены не только в систему мифов, но и в развитую философию, осмысливающую явления божественного и их связь с человеческим. Там, на востоке, возникли столь фундаментальные в последующем умственном развитии человечества понятия о духе, абсолюте и истине, о смысле человеческого существования. Возникло понятие бытия, и развилась философская проблематика связанная с его истолкованием. Там сформировались этические системы, и проявилась роль философии и религии как источников этики. Там возникло понятие о мудрости, как практическом знании основ бытия, включающем элементы философии и вытекающей из нее этики. Там возникают «духовные методики», школы самосовершенствования, самопознания, духовного очищения и интуитивно-мистического восприятия «потока жизни». Там возникает понятие о единой первооснове бытия, к слиянию с которой стремится человек. Все эти представления и философские учения, разнородные и зачастую противоречащие друг другу, проникали в греческий мир.

Впрочем, достоверных сведений о влиянии восточных философских систем на греческую мысль немного. Высокомерное отношение к «варварам» приводило к тому, что древнегреческие авторы преподносили научные результаты и идеи как свои собственные, даже если был элемент заимствования. В поздней античности, напротив, появилась традиция приписывать греческим мудрецам длительные путешествия на восток, особенно в Египет. В науке 19 века, в связи с общим увлечением ориентализмом, тема влияния Востока на Грецию опять стала актуальной, и на эту тему появилась обширная литература. Однако в действительности трудно разобрать, где имело место прямое влияние, а где – типологическое сходство. Само направление греческой философии было вполне самобытным. Если на Востоке философия была направлена на понимание человеком своего внутреннего мира и достижение внутренней гармонии, то жизнелюбивые и любознательные греки больше заботились о познании окружающего мира и определении места в нем человека; эти тенденции легко увидеть и в современной европейской науке и культуре. Греческую философию в целом нельзя считать продолжением восточной, но она создавалась в атмосфере, в которой многие восточные концепции и научные результаты были хорошо известны.

В греческой философии с самого начала обозначилась тенденция к монизму, то есть к поиску главной и единственной основы бытия. Подобные поиски рано или поздно должны были привести к конфликту с языческой религией и способствовать восприятию греческим обществом новой монотеистической религии — христианства. Однако в тот период, о котором пойдет речь, поиск Единого происходил в рамках языческого в целом мышления и приводил к формулировке учений, в которых на первое место ставилась определенная полу-материальная сущность-стихия, порождающая из себя многообразие вещей.

МИЛЕТСКАЯ ШКОЛА (первая половина 6 века до н.э.)

От ранних греческих философов (т.наз «досократиков») не осталось прямых письменных источников. Их учения дошли до нас фрагментарно в изложении более поздних авторов. Наиболее детальный обзор философии этого периода содержится в книгах Диогена Лаэртского, написанных около 220 г. н.э.

К милетской школе относят трех философов: Фалеса Милетского, Анаксимандра и Анаксимена. Все они творили в начале 6 века до н.э. Анаксимандр и Анаксимен были младшими современниками Фалеса и развивали его идеи. Учение самого Фалеса, по-видимому, не было никогда записано, и от него остались только отдельные упоминания историков и последующих философов. Из этих упоминаний следует, что Фалес был не только философом, но и исторически значимым деятелем своей эпохи.

ФАЛЕС МИЛЕТСКИЙ

Фалес происходил из знатной финикийской семьи. Он был богатым купцом и государственным деятелем Ионии. В качестве советника лидийского царя Креза он участвовал в попытках противостоять растущему персидскому влиянию и создать государственность Ионии. В качестве купца он, вероятно, занимался морской торговлей тирским пурпуром и оливковым маслом.

Фалеса называют не только первым философом, но и первым ученым. Из-за отсутствия прямых исторических свидетельств сведения о его достижениях полу-легендарны. Предполагают, что свои научные познания он получил в Египте. Прокл писал, что «Фалес первый принес в Грецию египетскую мудрость». Основываясь на подобии треугольников, Фалес измерил высоту египетских пирамид по длине отбрасываемой ими тени и разработал метод измерения расстояний до кораблей. Историки полагают, что если у египтян и вавилонян некоторые базовые геометрические соотношения были известны как эмпирические правила, то Фалес ввел понятие доказательства и этим положил начало геометрии как науке.

В философии Фалеса первоначалом бытия является вода. Для нас это звучит материалистически: ведь по современным понятиям вода – это материальная среда, т.е. пассивное само по себе вещество, которое активизируется внешними воздействиями. Первоисточник этих воздействий в последовательном материализме остается невыявленным – и в этом его главная слабость как философского учения: непонятно какой силой из пассивной и неодушевленной материи создается организованный, развивающийся и «живой» мир, который мы видим перед собой. В учении Фалеса этой проблемы не было. Вода по Фалесу – это активная субстанция и источник жизни в самом прямом смысле, т.е. жизнь как бы содержится в воде и передается всему живому. Если для нас рыба существует отдельно от воды, то в учении Фалеса она как бы возникает из неё. Одной из причин такого выделения роли воды считается зависимость ионийских греков от моря как среды передвижения и источника основных жизненных благ. Вода – это вечно текучая влага, вода живая, питающая и рождающая из себя всё.

При всей фрагментарности наших сведений об учении Фалеса, можно утверждать, что в его учении вода фигурировала именно как «живая стихия», т.е. саморазвивающаяся одушевленная первичная субстанция, магически содержавшая в себе весь потенциал становления мира.

АНАКСИМАНДР

Анаксимандр написал сочинение «О природе», которое считают первым греческим философским трактатом. Оно не дошло до нас, но было хорошо известно в древности. Первоначалом бытия он считал «апейрон», первоматерию, определяемую через свои атрибуты: беспредельность, неуничтожимость, неограниченность во времени. Слово «апейрон» может быть переведено как «беспредельное» /2/, хотя означает скорее «первооснова Сущего» /3/. Вещи возникают из апейрона и потом в него же возвращаются. Неизменен только апейрон, в то время как все возникающее из него подвержено изменению: вода может высохнуть, а камень – превратиться в пыль. В сегодняшних терминах можно сказать, что апейрон и материален и абстрактен одновременно, примерно как силовые поля в современной физике. Апейрон также в некоторых отношениях напоминает развивающуюся материю в марксистской диалектике: в диамате материя также неизменна по сути, но постоянно изменяет форму, обеспечивая как единство так и постоянное развитие мира/4/.

Анаксимандр описал возникновение мира как физический процесс, который включает много элементов созвучных выводам современной науки: так, твердая земля у него возникает в результате остывания горячего вихря, а жизнь самозарождается в океане. Огонь отделяется от остывшей земли и скрывается за небесной твердью. Блеск небесного огня освещает наш мир через окошки-отверстия в небесной тверди, которые мы называем «небесные светила» .

Учение Анаксимандра об огне замечательно тем, что в нем впервые возникает Небесный Огонь как стихия. Огонь не просто находится на небе, но и целиком заполняет его внешнюю сторону: «наружное» небо как бы состоит из огня. Это вполне отвечало жизненному опыту древних: ведь огонь не «живет» на земле сам по себе, он появляется на земле только в виде молнии, т.е. спускаясь с небес. С небес же выкрал огонь Прометей и передал его людям для использования, чем люди отчасти сравнялись с небожителями, вызвав у тех естественную ревность.

В космогонии Анаксимандра можно усмотреть и метафизический аналог идей первородного греха и его апокалипсического искупления: вещи возникают из первоначального единства апейрона и должны в конце времен в него же обратно вернуться. Выделение вещи из единого мыслится как своего рода неправильность, которая должна быть наказана конечным разрушением и возвращением в источник /5/. Отождествление греха с индивидуализацией и выделением из Единого, а искупления — с обратным процессым воссоединения с Единым будет впоследствии играть важную роль в христианской философии и мистике.

Несмотря на кажущуюся абстрактность, апейрон материален и является такой же «живой стихией», как и вода Фалеса.

АНАКСИМЕН

Анаксимен нашел своеобразный компромисс между космогонией Анаксимандра, своего учителя, и идеями Фалеса. В качестве «первоначальной стихии» он рассматривал воздух, который материален (как вода), но в то же время незримо присутствует везде (подобно апейрону). Материальные вещи, по Анаксимену, образованы в результате сгущения воздуха. Души и боги также рождены из воздуха. Родство духовных категорий с воздухом чувствуется и в нашем языке: «дух» и «воздух» — однокоренные слова/6/.

Огонь Анаксимен рассматривал как результат расширения воздуха, а небесные светила он считал огненными шарами, плавающими в воздухе. Небесная твердь в его космогонии отсутствовала. В этом плане его система близка к современным представлениям о вселенной, как совокупности сосредоточенных масс, распределенных в «пустом» пространстве.

МИЛЕТСКАЯ ШКОЛА – ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Первоначальная философия мыслила сущность вещей как физическую субстанцию. Взгляды всех трех философов милетской школы иногда объединяют под названием «стихийный материализм». Однако это не есть материализм нашей эпохи, так как философия досократиков не знала противопоставления духовного и материального/7/. Понятие о божественном в современном смысле и о «мире ином» также еще не сформировалось /8/. Души и боги принадлежали тому же миру, что и люди. Неудивительно, что первооснова мироздания мыслилась как «живая стихия», потенциально содержащая в себе все богатство и всю целостность мироздания, его движение и жизнь/9/.

Многие авторы (особенно западные) противопоставляют греческую философию религии, подчеркивая её рациональный характер и стремление объяснить мир, исходя из него самого. Действительно, греческие философы в своей космогонии обходились без богов. Однако их мышление было во многом созвучно религиозным представлениям эпохи. Во-первых, абсолютизация «живых стихий» была созвучна обожествлению природы в натуральной религии, которая оставалась подлежащим слоем греческого язычества. Во-вторых, Олимпийские боги были не творцами мира, а его частью; они сами предполагались рожденными. Олимпийские боги, также как люди, были не всесильны и согласовывали свою жизнь с загадочной Судьбой, включавший в себя основные законы физического бытия, которое, в своих фундаментальных основах, этими богами не определялось. Поэтому метафизика, если она не покушалась прямо на религиозные верования, была приемлемой для верующих. В-третьих, религиозная история творения не отличалась ясностью (было несколько версий) и не имела догматической силы. Поэтому более «научные» концепции философов, также достаточно туманные, не входили в противоречие с реально важными религиозными установлениями, тем более, что они никогда не предлагались в качестве единственно верного учения. Религиозная история творения отправлялась от первоначального хаоса, что было созвучно с метафизической концепцией первоначальной однородной среды.

«Стихийный материализм» хорошо объясняет мир живой и единый, но плохо объясняет мир развивающийся. Именно проблематика развития мира ставит перед человеком вопрос о смысле этого развития и цели самого человеческого существования. В эпоху милетской школы эта проблематика еще не возникла. Мысль той эпохи не знала не только противопоставления материи и духа, но и различия между потенцией и причиной, т.е. между возможностью движения и действующей движущей силой. Мир воспринимался как единый целостный организм находящийся в вечном стихийном движении, наподобие морского прибоя. Нам в нашу эпоху, полезно вспоминать об этой древней мудрости, учившей, что человек является частью целого, и что его существование зависит от стабильности и сохранности этого целого.

Говорят, что идеи прошедших эпох не умирают, а откладываются в сознании человечества и навсегда остаются частью его мыслительного фонда, если не на уровне осознанных убеждений, то на уровне, если можно так выразиться, инстинкта мысли. Такими неумирающими идеями представляются и идеи о «живых стихиях», которые пролжают влиять на наше восприятие воды, воздуха, огня и земли – четырех стихий, значение которых так же важно для нас, как и для людей живших две с половиной тысячи лет назад. Несмотря на все достижения науки, мы сейчас, так же как и тогда, все еще одержимы поисками мирового единства и пытаемся постигнуть разумом или почувствовать душой, что же есть то самое главное, что важнее всего в мире и образует основу его бытия.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Геродот приводит список из 12 городов Ионии: Фокея, Клазомены, Эрифры, Теос, Лебедос, Колофон, Эфес, Приена, Миунт, Милет, Самос и Хиос. В Ахайе было тоже 12 городов. Эти две народности (ионийцы и ахейцы) считаются главными носителями греческой культуры.

2.Согласно Аристотелю, Анаксимандр признал началом всех вещей Беспредельное. См. С. Н. Трубецкой. Метафизика древней Г реции. М., «Мысль», 2003, с. 148.

3.Hans J. Storig. Geschiedenis van de filosofie I. Prisma-boeken, Antwerpen, 1982, p. 118.

4. Отметим и отличия. Так, согласно современным атомистическим представлениям, вещество состоит из изначально структурированных единиц материи, из которых оно формируется примерно таким же образом, как изделия детского конструктора складываются из стандартных деталей. Ситуация с апейроном прямо противоположная: он мыслился как непрерывная бесконечно протяженная среда, из которой выделяются оформленные предметы. Этот процесс начинается с разделения качественных противоположностей, например таких как тепло и холод (С.Н. Трубецкой, с. 150).

5. Единственная сохранившаяся прямая цитата из Анаксимандра именно об этом: «из чего все вещи имеют свое происхождение, в то самое они и уничтожаются по необходимости, во искупление и наказание, которое они несут по определенному порядку времени» (С.Н.Трубецкой, с. 148-149) , также в английском переводе Бертрана Рассела: «Into that from which things take their rise they pass away once more, as is ordained; for they make reparation and satisfaction to one another for the injustice according to the appointed time» ( B. Russell. A history of Western philosophy. Simon & Schuster, 1945, p. 113).

6. Согласно Олимпиодору, Анаксимен утвреждал, что «воздух близок к бестелесному» (С.Н.Трубецкой, с.155)

7. С. Н. Трубецкой пишет о «роковом дуализме материального и божественного» (С. Н. Трубецкой, с. 147). Этот роковой дуализм стоит на пути целостного восприятия мира и порождает многочисленные экзистенциальные проблемы современного человека. Хотя христианство, казалось бы, ни к чему более не стремится, чем к соединению духа и материи, мы продолжаем мучить и себя и окружающий мир, силясь разорвать единую ткань нашего существования на духовную и материальную половины.

8. В первоначальных религиозных верованиях духи и демоны – это существа нашего мира, отличающиеся от людей и животных иным, более «тонким» типом материальности. Боги часто обитали на горах, а души покойных – в пещерах и подземельях. Греческое слово «парадейсос» (рай), заимствованное из древне-иранского, первоначально обозначало заповедный царский парк. Само словосочетание «мир иной» появилось только в 1 в н.э. См. М.Н.Соловьев. Принцип Рая. М., «Прогресс-Традиция», 2011, гл.1 «Рай земной и небесный», с. 23-30.

9. Первоначальная стихия мыслилась как существующая вечно. В этом состоит общая черта учений милетской школы с материализмом, который также не признает «генезиса», т.е. творения из ничего. Это понятие о вечности и неуничтожимости материи как «материала» мироздания позволило Анаксимандру сформулировать принцип похожий на современный закон сохранения вещества.

Единый пдф-файл, соответствующий полному содержанию данного сборника, можно скачать здесь

Фрагменты ранних греческих философов. А.В. Лебедев. М., 1989. http://www.nsu.ru/classics/plato/vorsokratiker.htm

С. Н. Трубецкой. Метафизика древней Греции. М., «Мысль», 2003

А. Ф. Лосев. История античной философии в конспективном изложении. http://psylib.org.ua/books/losew01/index.htm

P. Kingsley. Ancient philosophy, mystery and magic: Empedocles and Pythagorean tradition. Oxford Univ. Press, 1995.

Источник