Добыча нефти и газа

Изучаем тонкости нефтегазового дела ВМЕСТЕ!

Состав и физико-химические свойства пластовой воды

По мере эксплуатации нефтяных месторождений скважины постепенно обводняются. Содержание пластовой воды в скважинной продукции растёт и может достигать 95%. Поэтому важно знать, какое влияние оказывает пластовая вода на процесс добычи нефти и газа.

Состав пластовых вод разнообразен и зависит от природы эксплуатируемого нефтяного пласта, физико-химических свойств нефти и газа. В пластовых водах всегда растворено некоторое количество солей. Больше всего в воде содержится хлористых солей (до 80-90% от общего содержания солей).

Виды пластовых вод:

— подошвенные (вода, заполняющая поры коллектора под залежью);

— краевые (вода, заполняющая поры вокруг залежи);

— промежуточные (между пропластками);

— остаточные (оставшаяся со времён образования залежи вода).

Все эти виды вод представляют собой единую гидродинамическую систему. Пластовая вода часто является агентом, вытесняющим нефть из пласта, следовательно, её свойства влияют на количество вытесненной нефти.

3.2.1. Физико-химические свойства пластовых вод

Плотность пластовых вод сильно зависит от минерализации, т.е. содержания растворённых солей. В среднем плотность пластовой воды составляет 1010-1210 кг/м3.

Тепловое расширение воды характеризуется коэффициентом теплового расширения:

Из формулы следует, что коэффициент теплового расширения воды (Е) характеризует изменение единицы объёма воды при изменении её температуры на 1°С. По экспериментальным данным в пластовых условиях он колеблется в пределах (18-90)×10-5 1/°С. С увеличением температуры коэффициент теплового расширения возрастает, с ростом пластового давления – уменьшается.

Коэффициент сжимаемости воды характеризует изменение единицы объёма воды при изменении давления на единицу:

Коэффициент сжимаемости воды изменяется в пластовых условиях в пределах 3,7×10-10 – 5,0×10-10 Па-1. При наличии растворённого газа он увеличивается, и приближённо может рассчитываться по формуле:

bвг = bв (1+0,05×S), (3.31)

где S – количество газа, растворённого в воде, м3/м3.

Объёмный коэффициент пластовой воды характеризует отношение удельного объёма воды в пластовых условиях к удельному объёму воды в стандартных условиях:

Увеличение пластового давления способствует уменьшению объёмного коэффициента, а рост температуры – увеличению. Объёмный коэффициент изменяется в пределах 0,99-1,06.

Вязкость воды в пластовых условиях зависит, в основном, от температуры и минерализации. От давления вязкость зависит слабо. Наибольшую вязкость имеют хлоркальциевые воды (в 1,5-2 раза больше чистой воды).

Минерализация воды – содержание растворённых солей в г/л. По степени минерализации пластовые воды делятся на четыре типа:

Минерализация пластовой воды растёт с глубиной залегания пластов.

По типу растворённых в воде солей различают хлоркальциевые (хлоркальциево-магниевые) и гидрокарбонатные (гидрокарбонатно-натриевые, щелочные) пластовые воды. Тип пластовой воды определяется соотношением ионов растворённых солей:

— анионов: OH–; Cl–; SO42–; CO32–; HCO3–;

— катионов: H+; K+; Na+; NH4+; Mg2+; Ca2+; Fe3+;

— ионов микроэлементов: I–; Br–;

— коллоидных частиц SiO2; Fe2O3; Al2O3;

— нафтеновых кислот и их солей.

Состав воды определяет её жёсткость. Жёсткостью называется суммарное содержание растворённых солей кальция, магния, железа.

Жёсткость подразделяется на временную (карбонатную) и постоянную (некарбонатную).

Временная жёсткость или карбонатная (Жк) обусловлена содержанием в воде гидрокарбонатов двухвалентных металлов (кальция, магния, железа).

Постоянная жёсткость или некарбонатная (Жнк) обусловлена наличием в воде сульфатов и хлоридов двухвалентных металлов (кальция, магния, железа).

Общая жёсткость воды определяется как сумма карбонатной и некарбонатной:

Жо = Жк + Жнк (3.33)

Жёсткость воды оценивается содержанием в ней солей в миллиграмм-эквивалентах на литр

Жк , Жнк оценивают как сумму жесткостей всех i-ых ионов (∑gi ):

где mvi – концентрация i-го иона в воде (мг/л);

эi – эквивалент i-го иона.

где Мi – молекулярная масса иона;

n – валентность иона.

Тип природной воды характеризуется в зависимости от содержания двухвалентных катионов:

— очень мягкая вода – до 1,5 мг-экв./л;

— мягкая вода – 1,5-3,0 мг-экв./л;

— умеренно жёсткая вода – 3,0-6,0 мг-экв./л;

— жёсткая вода – более 6 мг-экв./л.

Временную (карбонатную) жёсткость можно устранить термическим методом (длительным кипячением) или химическим методом – добавлением гидроксида кальция Са(ОН)2.

В обоих случаях выпадает в осадок карбонат кальция СаСО3.

Постоянную жёсткость устраняют химическим способом с помощью добавления соды или щёлочи.

Содержание водородных ионов в воде определяется параметром рН:

Вода, находясь в контакте с нефтью, частично в ней растворяется. Коэффициент растворимости нефти в воде зависит от наличия в воде полярных составляющих. Чем легче нефть, тем меньше в ней растворено воды. Нефти парафинового основания содержат мало воды. С ростом в нефти содержания ароматических углеводородов и гетероатомных соединений, растворимость воды в нефти растёт.

За счёт растворения воды в нефти происходят изменения в зоне водонефтяного контакта. Чёткой границы вода-нефть не существует. За счёт растворения воды образуется т.н. «переходная зона», величина которой зависит от полярности нефти.

Источник

Пластовые воды

Пластовые воды – обычные спутники нефтяных и газовых месторождений.

Они встречаются в пластах-коллекторах, которыми контролируются нефтяные и газовые залежи, или образуют самостоятельные чисто водоносные пласты.

В 1 м случае вода занимает пониженные части пластов – коллекторов, подстилая залежи нефти и газа.

Во 2 м случае водоносные пласты не имеют связи с залежами и располагаются выше и ниже продуктивных.

По своей генетической природе воды месторождений делятся на несколько форм:

- остаточные или молекулярно-связанные воды, обволакивающие минеральные частицы пород, адсорбированные в капиллярных и субкапиллярных пустотах нефтяного пласта;

- седиментационные воды – воды, залегающие в пласте с момента отложения осадка, т.е. синхронные времени формирования самой породы;

- инфильтрационные воды, т.е. проникшие в пласт извне за счет подпитки атмосферными осадками, водами рек, озер и морей. Области питания находятся в горах на значительном удалении от глубоко погребенных водонефтяных пластов. Эти пласты в горных системах обнажены и подвержены любым атмосферным явлениям, в т.ч. и проникновению поверхностных вод в пласты – коллекторы;

- элизионные воды – воды, попадающие в пласт-коллектор путем выжимания поровых вод из уплотняющихся осадков, в т.ч. неколлекторов за счет роста геостатического давления или тектонических напряжений;

- воды технические или искусственные, специально закачиваемые в пласт для поддержания пластового давления и более полного вытеснения нефти водой.

В промысловом деле воды нефтяных и газовых месторождений делятся на 2 вида:

- пластовые напорные,

- технические.

Среди подземных вод особое место занимают ненапорные грунтовые воды, которые в отличие от пластовых являются пресными или слабо минерализованными.

Они имеют распространение лишь в приповерхностных слоях земной коры выше первого водоупорного горизонта.

Пластовые напорные воды по отношению к нефтеносному пласту подразделяются на следующие виды:

- краевые – занимают пониженные части пласта и подпирают нефтяную залежь по внутреннему и внешнему контурам, образующим в плане кольцеобразную форму;

- подошвенные – подпирают залежь по всей ее площади, включая и сводовую часть, образуя сплошное зеркало ВНК или ГВК;

- промежуточные – залегают внутри нефтеносного пласта или между пластами, объединенными в один эксплуатационный объект;

- верхние – приурочены к чисто водоносным пластам, не зависимым от продуктивных и залегающим выше последних;

- нижние – приурочены к чисто водоносным пластам, не зависимым от продуктивных и залегающим ниже последних;

- воды тектонических трещин – циркулируют по плоскостям разломов из высоконапорных (как правило, более глубоко залегающих) в низконапорные. Способны обводнять головные участки нефтеносных пластов, оттесняя нефть со сводовых частей залежи к крыльевым периферическим зонам.

Источник

Что такое пластовые воды

Теория

Из скважины вместе с собственно нефтью добываются также пластовые (подтоварные) воды. Доля воды в добываемой на поверхности жидкости довольно высока (для месторождений РФ — от 20% до 98%) и зависит от обводненности конкретного месторождения. Отделенная от нефти вода, как правило, закачивается обратно в тот пласт, из которого была извлечена. Нефтяники используют эти объемы для поддержания давления в нефтеносном пласте и повышения выхода нефти. Параллельно решается и проблема утилизации пластовой воды, которая обладает высокой минерализацией и может нанести ущерб окружающей среде. Нефтяники утверждают, что закачка пластовой воды обратно в подземные горизонты является общераспространенной практикой и ее нельзя рассматривать как размещение отходов: пластовые воды возвращаются в тот же самый подземный горизонт, из которого они были извлечены.

Росприроднадзор не спорит с этим утверждением. Но, по мнению ведомства, «Нарьянмарнефтегаз» закачивал попутно добытые пластовые воды не в горизонт извлечения, а в вышерасположенный «естественный природный подземный коллектор юрско-триасовского комплекса». Таким образом, эти объемы не использовались для поддержания давления в пласте, а были просто размещены в другом подземном горизонте. Поэтому ведомство квалифицировало пластовые воды в данном случае как «жидкие минерализованные нефтесодержащие отходы» и предписало компании заплатить за негативное воздействие на окружающую среду.

С точки зрения законодательства, пластовые воды сейчас не считаются отходами и отсутствуют в соответствующем федеральном классификационном каталоге. Судебная практика по данному вопросу противоречива. Согласно решениям арбитражного суда Архангельской области в отношении «Нарьянмарнефтегаза», пластовые воды признаны отходами производства. С другой стороны, в апреле 2011 года Федеральный арбитражный суд Северо-Кавказского округа заключил, что деятельность компании «Роснефть-Краснодарнефть» по закачке пластовых вод отличается от деятельности по захоронению пластовых отходов в недрах. Юрий Барсуков

Источник

Пластовые воды

Пластовые воды – обычные спутники нефтяных и газовых месторождений. Воды встречаются либо в тех же пластах-коллекторах, которыми контролируются нефтяные и газовые залежи, либо образуют самостоятельные чисто водоносные пласты. В первом случае вода занимает пониженные части пластов – коллекторов, подстилая залежи нефти и газа. Во втором случае водоносные пласты не имеют связи с залежами и располагаются выше и ниже продуктивных [1].

По своей генетической природе воды месторождений делятся на несколько форм.

Остаточные или молекулярно-связанные воды, обволакивающие минеральные частицы пород, адсорбированные в капиллярных и субкапиллярных пустотах нефтяного пласта.

Седиментационные воды – это воды, залегающие в пласте с момента отложения осадка, т.е. синхронные времени формирования самой породы.

Инфильтрационные воды, т.е. проникшие в пласт извне за счет подпитки атмосферными осадками, водами рек, озер и морей. Области питания находятся в горах на значительном удалении от глубоко погребенных водонефтяных пластов. Эти пласты в горных системах обнажены и подвержены любым атмосферным явлениям, в т.ч. и проникновению поверхностных вод в пласты – коллекторы [1].

Элизионные воды – это воды, попадающие в пласт-коллектор путем выжимания поровых вод из уплотняющихся осадков, в т.ч. неколлекторов за счет роста геостатического давления или тектонических напряжений.

Воды технические или искусственные, специально закачиваемые в пласт для поддержания пластового давления и более полного вытеснения нефти водой.

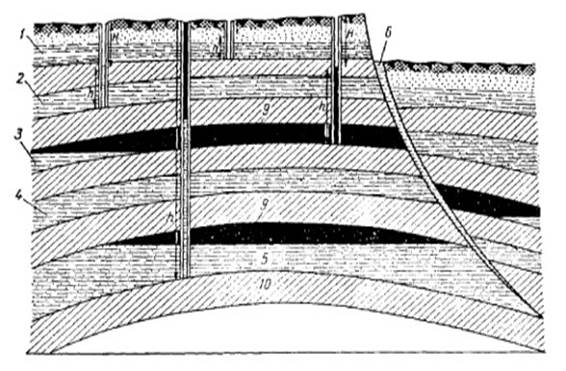

В промысловом деле воды нефтяных и газовых месторождений делятся на пластовые напорные и технические. Среди подземных вод особое место занимают ненапорные грунтовые воды, которые в отличие от пластовых являются пресными или слабо минерализованными. Они имеют распространение лишь в приповерхностных слоях земной коры выше первого водоупорного горизонта. Пластовые напорные воды по отношению к нефтеносному пласту подразделяются на следующие виды: краевые, подошвенные, промежуточные, верхние и нижние, а также воды тектонических трещин (Рисунок 1) [1].

1 – со свободной поверхностью (ненапорная); 2 – верхняя относительно нефтеносного горизонта; 3 – краевая приконтурной зоны (нижняя краевая напорная); 4 – нижняя относительно нефтеносного горизонта (нижняя напорная); 5 – подошвенная; 6 – глубинная, восходящая по сбросу; 7 – промежуточная (Э.О. – эксплуатационный объект); 8 – верхняя краевая; 9 – нефть; 10 – глины; 11 – глубина уровня, h – напор

Рисунок 1 – Типы пластовых напорных вод по отношению к нефтеносному пласту

Краевые пластовые воды занимают пониженные части пласта и подпирают нефтяную залежь по внутреннему и внешнему контурам, образующим в плане кольцеобразную форму. Подошвенные воды подпирают залежь по всей ее площади, включая и сводовую часть, образуя сплошное зеркало ВНК или ГВК. Промежуточные воды залегают внутри нефтеносного пласта или между пластами, объединенными в один эксплуатационный объект. Верхние и нижние воды приурочены к чисто водоносным пластам, не зависимым от продуктивных и залегающим выше или ниже последних. Воды тектонических трещин циркулируют по плоскостям разломов из высоконапорных (как правило, более глубоко залегающих) в низконапорные. Они способны обводнять головные участки нефтеносных пластов, оттесняя нефть со сводовых частей залежи к крыльевым периферическим зонам [1].

При наличии краевых вод, подпирающих нефтяную или газовую залежь, различают внешний (по кровле пласта) и внутренний (по подошве пласта) контуры. В пределах внутреннего контура нефтеносности пласт содержит нефть по всей его толщине от кровли до подошвы. В плане этой части залежи отвечает нефтяная зона, где скважинами пластовая вода не вскрывается.

Между внешним и внутренним контурами ВНК располагается приконтурная зона залежи, где нефть является водоплавающей, т.е. скважинами вскрываются вверху – нефть, а внизу – вода. За пределами внешнего контура пласт полностью водонасыщен, нефть отсутствует. Таким образом, граница залежи проводится по внешнему контуру нефтеносности.

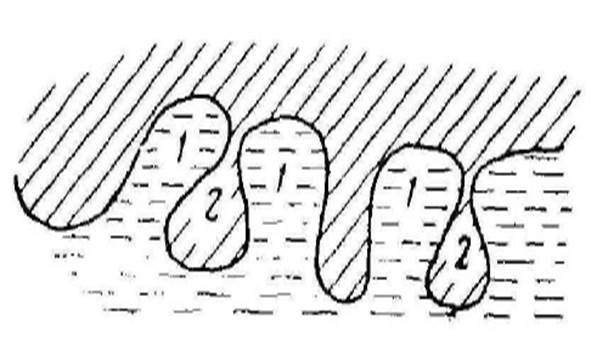

В процессе добычи нефти по мере истощения запасов в залежи происходит продвижение контуров от ее периферии к центру. Задачей рациональной разработки залежи является обеспечение равномерного их продвижения по всей площади. При неравномерном продвижении контуров образуются языки обводнения, что грозит появлением отшнуровавшихся разрозненных целиков нефти (Рисунок 2), дальнейшая добыча из которых практически невозможна.

1 – языки обводнения; 2 – целики нефти

Рисунок 2 – Схема расположения языков обводнения и целиков нефти

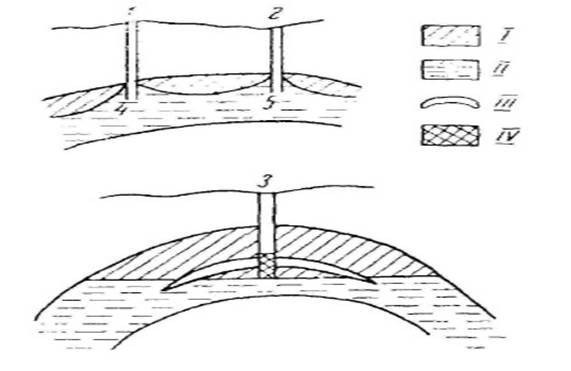

При наличии подошвенных вод, т.е. в том случае, когда пластовая вода подпирает залежь нефти по всей ее площади становится необходимым завершать бурение скважин до вскрытия ими водоносной части пласта, т.е. выше ВНК. Это необходимо для предотвращения появления конусов обводнения, борьба с которыми весьма затруднена (Рисунок 3).

В таких случаях нефть оттесняется от забоев скважин пластовой водой, что также может привести к появлению целиков нефти [1].

1 – нефть; 2 – вода; 3 – глинистый прослой; 4 – цементная пробка; К.о. – конусы обводнения

Рисунок 3 – Схема расположения конусов обводнения при наличии подошвенных вод

В пределах нефтяных и газовых месторождений подземные воды подразделяются на грунтовые, пластовые напорные, тектонические, связанные и технические. В некоторых случаях установлены и карстовые воды, а в многолетней криолитозоне – надмерзлотные, межмерзлотные и подмерзлотные [2].

Грунтовые воды – это воды первого от поверхности водоносного горизонта, не имеющего сверху сплошной кровли из водонепроницаемых пород.

В колодцах или скважинах, доведенных до грунтовых вод, уровень воды устанавливается на высоте, соответствующей верхней границе или свободной поверхности грунтовых вод, и не поднимается вверх под напором, как в артезианских колодцах или скважинах.

На участках, где водоносный горизонт перекрыт водоупорными породами, грунтовые воды приобретают напор, который соответствует по высоте общей поверхности грунтовых вод водоносного горизонта.

Грунтовые воды находятся в непрерывном движении (грунтовый поток воды), а иногда движение вод происходит весьма медленно (бассейн). Если на пути движения грунтового потока вод создаются условия, препятствующие его движению, может возникать подпор грунтовых вод, тогда безнапорный горизонт грунтовых вод превращается на некоторых участках в напорный [2].

Межпластовыми, называются воды, которые не на всю мощность заполняют водонепроницаемый пласт, имеющий водоупорную кровлю и ложе.

Область питания грунтовых вод, как правило, совпадает с областью их распространения.

Питание грунтовых вод происходит путем фильтрации атмосферных осадков, этому благоприятствует отсутствие сверху постоянной водоупорной кровли; в питании принимают участие поверхностные, конденсационные, так же пластовые, карстовые и другие типы подземных вод.

Карстовые явления возникают в растворимых водой горных породах и связаны с химическим процессом растворения и выщелачивания известняков, доломитов, гипсов, ангидритов и солей (галита и других).

Движение подземных вод в районах развития карста происходит по трещинам, кавернам, воронкам, пересекающим породы в самых разнообразных направлениях и образующих весьма сложные по очертаниям водонасыщенные системы. В районах развития карста поглощение атмосферных осадков, вод рек и других водных потоков происходили весьма интенсивно, с большей скоростью, т. е. происходит инфлюация. Карстовые подземные воды относятся к типу безнапорных, а иногда — к типу напорных, они находятся в тесной связи с атмосферными осадками [2].

Мерзлая зона литосферы, или криолитозона, широко распространена на земном шаре. Площадь, занятая криолитозоной, составляет 24% всей территории суши земного шара.

Воды многолетней криолитозоны подразделяют на: подмерзлотные воды, межмерзлотные воды и надмерзлотные воды.

К подземным водам нефтегазовых месторождений относятся воды, заполняющие в капельно-жидком состоянии пористые, трещиноватые и проницаемые горные породы, принимающие участие в строении нефтяного или газового месторождения и прилегающих участков земной коры [2].

Водоносные горизонты разделены водонепроницаемыми слоями.

Пластовые воды делят обычно на:

1) Контурные (краевые);

2) Верхние контурные (верхние краевые);

5) Шельфовых частей материков;

6) Посторонние, чуждые по отношению к нефтяной или газовой залежи, воды (верхние, нижние и смешанные).

Контурные – воды, залегающие в пониженных участках нефтяных пластов. Эти воды очень часто подпирают залежь со стороны контура нефтеносности.

Верхние контурные воды встречаются, когда нефтеносная часть пласта выведена на поверхность (моноклинали, разрушенные своды антиклинальных складок). Выведенные на дневную поверхность нефтяные пласты иногда бывают заполнены водами атмосферных осадков и поверхностными водами, они и называются верхними контурными.

Подошвенные воды залегают в нижней части пласта и распространены иногда по всей части структуры, включая и ее сводовую часть.

В процессе эксплуатации нефтяной или газовой залежи и при значительных отборах нефти или газа из скважин, расположенных на своде антиклинали, часто контурные воды оказываются подтянутыми по подошве пласта на свод антиклинали.

В этом случае образуются искусственно созданные подошвенные воды.

Иногда в нефтяном или газовом пласте имеются различной мощности пропластки, насыщенные только водой, эта вода и называется промежуточной [2].

Пластовые воды месторождений в зонах шельфа обладают специфическими свойствами обычных вод нефтегазовых месторождений, расположенных на материках.

Посторонние пластовые воды подразделяются на верхние, нижние и смешанные.

Верхние – воды, залегающие выше данного пласта, независимо от того, из какого вышележащего пласта они могут проникнуть в пласт.

Нижними называют воды, залегающие ниже данного нефтяного/газового пласта, независимо от того, из какого нижележащего пласта они могут проникнуть в пласт.

Смешанными называют воды, залегающие выше данного нефтяного/газового пласта и поступающие в пласт из нескольких водоносных пластов или из вышезалегающих и нижезалегающих водоносных пластов.

Тектоническими называют те воды, которые поступают по тектоническим трещинам из различных пластов, содержащих высоконапорные воды. Эти воды иногда поступают с больших глубин и обладают большим напором; еще до разработки нефтяных и газовых залежей могут оттеснять нефть и газ от тектонических смещений, а в процессе разработки и эксплуатации в результате создаваемых депрессий, они могут активно заводнять нефтяные и газовые залежи. Тектонические воды в пределах нефтегазовых месторождений часто бывают приурочены только к тектоническим нарушениям и появляются при вскрытии нарушенных скважинами зон.

Тектонические воды иногда бывают смешанными, так как поступают из нескольких горизонтов [2].

В породах-коллекторах, содержащих нефть и газ, обычно находится связанная, или остаточная, вода. Ее содержание в пласте определяется величиной поверхности пор; формой и минералогическим составом частиц породы. В породах, обладающих проницаемостью 2 – 3 d – содержание воды не превышает 4 – 5%, а при проницаемости 0,01 – 0,03 d – до 55,60 и даже 70% и более. В среднем, содержание связанной воды в нефтяном пласте составляет 20 – 30% от емкости пор [2].

По мерe эксплуaтации нeфтяных мeсторождений сквaжины постeпенно обводняютcя. Содeржание плaстовой воды в cкважинной пpодукции pастёт и можeт доcтигать 95%. Поэтому вaжно знaть, кaкое влияниe окaзывает плaстовая водa нa пpоцесс добычи нeфти и гaза.Состaв плaстовых вод pазнообразен и зaвисит от пpироды эксплуaтируемого нeфтяного плaста, физико-химичeских cвойств нeфти и гaза. В плaстовых водaх всегдa рaстворено некотоpое количeство солeй. Большe всeго в водe содeржится хлоpистых солeй (до 80-90% от общeго содеpжания солей).

Плотноcть плаcтовых вод cильно зaвисит от минерaлизации, т.e. содeржания рaстворённых солeй. В срeднем плотноcть плаcтовой воды соcтавляет 1010-1210 кг/м3.

Тепловое расширение воды характеризуется коэффициентом теплового расширения (1):

Из формулы следует, что коэффициент теплового расширения воды (Е) характеризует изменение единицы объёма воды при изменении её температуры на 1°С. По экспериментальным данным в пластовых условиях он колеблется в пределах (18-90)×10-5 1/°С. С увеличением температуры коэффициент теплового расширения возрастает, с ростом пластового давления – уменьшается.

Коэффициент сжимаемости воды характеризует изменение единицы объёма воды при изменении давления на единицу (2):

Коэффициент сжимаемости воды изменяется в пластовых условиях в пределах 3,7×10-10 – 5,0×10-10 Па-1. При наличии растворённого газа он увеличивается, и приближённо может рассчитываться по формуле: bвг = bв (1+0,05×S), (3.31), где S – количество газа, растворённого в воде, м3/м3.

Объёмный коэффициент пластовой воды характеризует отношение удельного объёма воды в пластовых условиях к удельному объёму воды в стандартных условиях (3):

Увеличение пластового давления способствует уменьшению объёмного коэффициента, а рост температуры – увеличению. Объёмный коэффициент изменяется в пределах 0,99-1,06.

Вязкость воды в пластовых условиях зависит, в основном, от температуры и минерализации. От давления вязкость зависит слабо. Наибольшую вязкость имеют хлоркальциевые воды (в 1,5-2 раза больше чистой воды).

Минерализация воды – содержание растворённых солей в г/л. По степени минерализации пластовые воды делятся на четыре типа:

где Сн+ – концентрация ионов водорода. В зависимости от рН различают следующие типы воды:

Источник