Очистка пластовой воды

Классификация и состав пластовых вод

Пластовые воды классифицируют по нескольким показателям:

- месту залегания;

- химическому составу;

- содержанию солей и концентрации.

Классификация по месту залегания

Подземные воды разделяют на ненапорные, пластовые напорные и технические. Ненапорные — это грунтовые воды, обычно слабоминерализованные или пресные, которые залегают выше первого от поверхности постоянно существующего водоносного горизонта, расположенного на водоупорном слое. Пластовые напорные воды бывают:

- краевые, располагаются по внешнему и внутреннему краю продуктивного пласта;

- подошвенные, залегают в плоскости под залежью нефти;

- промежуточные, расположены внутри нефтеносного пласта;

- верхние и нижние, находятся над и под нефтеносным пластом и никак не взаимодействуют с ним;

- тектонические, движутся из области высокого давления в низкое по геотектоническим трещинам земной коры.

Классификация по химическому составу

В зависимости от места залегания, пластовые воды характеризуются неоднородным химическим составом. Среди химических элементов, которыми насыщены воды месторождений, преобладают натрий, калий, магний, кальций, железо, алюминий, хлор, сера, азот, бром, йод, кислород, углерод, водород. Эти элементы присутствуют в водах в виде солей:

- хлоридов натрия, калия, магния, кальция;

- сульфатов кальция, магния, натрия;

- карбонатов натрия, калия, кальция, магния;

- гидрокарбонатов натрия, калия;

- сульфидов железа и кальция.

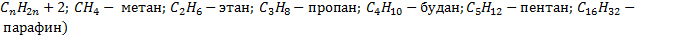

Также в пластовых водах содержатся растворенные газы, основными из которых являются азот, углекислый газ и сероводород.

Классификация по солевому составу и минерализации

Пластовые воды характеризуются большой концентрацией солей. По степени минерализации воды месторождений делятся на пять групп:

- Хлоридно-натриевые, концентрация > 100 г/л.

- Хлоридно-кальциевые, концентрация > 100 г/л.

- Хлоридно-натриевые, концентрация 100-50 г/л.

- Хлоридно-натриевые, концентрация 50-10 г/л.

- Хлоридно-натриевые, концентрация 10-1 г/л.

Они содержат большое количество хлора, натрия, йода, брома, аммония, сероводорода, соли нафтеновых кислот и растворенные углеводородные газы.

Характеристики и состав пластовой воды

К базовым характеристикам пластовых вод, по которым следует ориентироваться при их дальнейшей обработке, является общая минерализация воды, содержание основных ионов и прочие показатели. Минерализация и химический состав воды в большой степени влияет на ее физические свойства.

| Характеристика | Показатели |

| Плотность воды при 20 °С | 1,121 г/см³ |

| рН | 5,7 |

| Минерализация | 172,3 г/дм³ |

| HCO₃⁻ | 73,33 мг/дм³ |

| Cl⁻ | 105506,12 мг/дм³ |

| SO₄²⁻ | 267,58 мг/дм³ |

| Са²⁺ | 11664,78 мг/дм³ |

| Mg²⁺ | 3145,8 мг/дм³ |

| Na⁺ + K⁺ | 51413 мг/дм³ |

| Fе общ. | 1,30 мг/дм³ |

Высокая степень минерализации придает водам способность к вымыванию, что делает их особенно эффективными для закачивания обратно в пласт. С другой стороны, высоко минерализованная вода вызывает осадок солей в призабойной зоне пласта, чем снижает его проницаемость.

Источник

Пластовые воды и их физические свойства.

По положению относительно залегания нефтегазовых пластов воды подразделяются на следующие виды:

1)пластовые – краевые, подошвенные и промежуточные

2)чуждые (посторонние) – верхние и нижние (относительно данного гор-та), тектонические, искусственно введенные в пласт.

Краевые или контурные – это воды, залегающие в пониженных частях нефтяных и газовых пластов. Краевые воды называются подошвенными, если верхняя часть пласта занята нефтью, а нижняя краевой водой.

К промежуточным относятся воды, находящиеся в водоносных пропластках, залегающих в самом нефтеносном или газоносном пласте.

Верхними называются воды, находящиеся выше данного эксплуатационного пласта, а нижними — воды всех пластов, залегающих ниже данного пласта.

Тектоническими называются воды, поступающие по дислокационным трещинам.

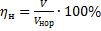

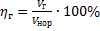

Продуктивные пласты содержат так же воду, оставшуюся в залежи со времени её образования. Она называется связанной или погребенной. Вода, удерживающаяся в залежи за счет поверхностного натяжения, обволакивает тончайшей пленкой отдельные зерна породы, занимает наиболее мелкие поровые пространства. Количество связанной воды зависит, главным образом, от коллекторских свойств пласта, а так же содержания нефти в ПАВ. Обычно в нефтяных и газовых залежах содержится 10-20% связанной воды. Связанная вода в пласте не движется несмотря на перепады давления, возникающие при эксплуатации, поэтому при эксплуатации такого пласта получают безводную нефть или газ. Знать количество связанной воды важно при подсчете запасов нефти и газа. Для этого введены коэффициенты:

Достоверные результаты определения количества связанной воды в породе можно получить при анализе керна, выбуренного на основе раствором с добавлением нефти. Чтобы избежать испарения воды при транспортировке, образцы керна обычно парафинируют. Пластовые воды обычно сильно минерализованы и степень их минерализации колеблется от нескольких сотен грамм на

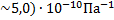

Сжимаемость воды.

Коэффициент сжимаемости воды β=

Объемный коэффициент пластовой воды b=

Вязкость пластичной воды меньше вязкости нефти, что необходимо учитывать при совместном движении нефти и воды в пористой среде залежи при её эксплуатации. Ввиду меньшей вязкости вода имеет большую подвижность, чем нефть, поэтому быстрее продвигается к забоям скважин. Вязкость воды снижается с повышением температуры. Так при

Дата добавления: 2016-08-07 ; просмотров: 1039 ; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ

Источник

Промысловая классификация пластовых вод

Подземные воды, встречающиеся в недрах нефтяных месторождений, подразделяют на грунтовые (обычно безнапорные), пластовые напорные и воды тектонических трещин.

Грунтовые воды залегают на сравнительно небольшой глубине от поверхности – на первом водоупорном слое; их режим зависит от гидрометеорологических условий.

Пластовые напорные воды (рис. 7) по отношению к нефтеносному пласту подразделяются следующим образом:

Рис. 7. – Пластовые воды

а – вода, б – нефть, в – глины

вода: 1 – со свободной поверхностью (ненапорная); 2 – верхняя относительно нефтеносного горизонта (верхняя напорная); 3 – краевая приконтурной зоны (нижняя краевая напорная); 4 – нижняя относительно нефтеносного горизонта (нижняя напорная); 5 – подошвенная; 6 – глубинная, восходящая по сбросу; 7 – промежуточная (э.о. – эксплуатационный объект); 8 – верхняя краевая; Н – глубина уровня; h – напор

1) нижние краевые (контурные), залегающие в пониженных частях нефтеносного пласта и подпирающие нефтяную залежь;

2) подошвенные, залегающие в нижней подошвенной части нефтеносного пласта в пределах всей структуры (включая eё сводовую часть);

3) промежуточные, приуроченные к водоносным пропласткам (или водоносным пластам), залегающим в нефтеносном пласте, являющимся единым объектом эксплуатации;

4) верхние краевые, залегающие либо в размытой сводовой части антиклинально изогнутых нефтеносных пластов, либо в головной части моноклинально залегающих нефтеносных пластов. Головные части таких пластов (часто обнажающиеся на поверхности) обычно обводнены поверхностными вадозовыми водами;

5) верхние, приуроченные к чисто водоносным пластам, залегающим выше нефтеносного пласта;

6) нижние, приуроченные к чисто водоносным пластам, залегающим ниже нефтеносного пласта.

При наличии нижних краевых вод положение контакта нефть-вода (рис. 8) определяет внешний (по кровле пласта) и внутренний (по подошве пласта) контуры нефтеносности.

Рис. 8. – Схема расположения контакта нефть-вода (ВНК)

контур нефтеносности: 1 – внешний (по кровле пласта); 2 – внутренний (по подошве пласта); зоны: 3 – нефтяная; 4 – приконтурная (зона расположения «водоплавающей» нефти)

Часть пласта, расположенная в пределах внутреннего контура нефтеносности, содержит нефть по всей мощности от кровли до подошвы включительно. Часть пласта, расположенная между внутренним и внешним контурами нефтеносности, содержит вверху нефть, внизу воду и называется приконтурной зоной.

В процессе добычи нефти обычно происходит продвижение контуров нефтеносности. Одной из задач рациональной разработки является обеспечение равномерного их продвижения.

При неравномерном продвижении контуров нефтеносности образуются языки обводнения, что может привести к появлению разрозненных целиков нефти (рис. 9), захваченных водой. Неравномерное продвижение контуров нефтеносности зависит от неоднородности пласта (особенно по его проницаемости), отбора жидкости из пласта и тому подобное.

Рис. 9. Схема расположения языков обводнения и целиков нефти

1 – языки обводнения; 2 – целики нефти

При наличии подошвенных вод (граница нефтеносности проходит лишь по кровле пласта) задача заключается в том, чтобы при вскрытии пласта не пересечь водонефтяной контакт скважиной (забой скважины должен быть выше этого контакта) во избежание появления конусов обводнения уже в самом начале эксплуатации (рис.10, а). При наличии в пласте (особенно в его подошвенной части) глинистых прослоев борьба с конусами обводнения ведется путем цементирования забоев скважин (рис.10, б); в ряде случаев при наличии в подошвенной части пласта глинистых прослоев конусы обводнения вообще не образуются.

Рис. 10. Схема расположения конусов обводнения при наличии подошвенных вод

1 – нефть; 2 – вода; 3 – глинистый прослой; 4 – цементная пробка; К.о. – конусы обводнения

Если в пределах эксплуатационного объекта залегает более или менее мощный водоносный прослой (промежуточные воды), то следует производить цементирование всего объекта с последующим прострелом колонны лишь против нефтеносной части пласта. Если часто перемежаются маломощные нефтяные и водяные (промежуточные) прослои, то такой «слоеный пирог» приходится эксплуатировать в целом (совместно нефтяные и водяные пропластки), обеспечивая возможно большую откачку жидкости из пласта.

В случае выхода нефтеносного пласта на поверхность, как указывалось выше, может произойти обводнение его головной части с образованием верхних краевых вод (ширванский горизонт Апшеронского месторождения нефти). В этом случае целесообразно провести разведочные работы вниз по падению пласта для обнаружения возможной залежи нефти, а не базировать свои отрицательные выводы об отсутствии нефти в пласте на данных о наличии воды в его головной части.

Верхние воды (называемые иногда чуждыми по отношению к нефтеносному пласту) необходимо различными методами, излагаемыми в курсе «Бурение», изолировать от нефтеносного пласта.

Нижние воды не следует вскрывать, а при случайном вскрытии их следует изолировать путем цементирования забоя скважины.

При наличии тектонических вод, циркулирующих по тектоническим трещинам, в которые они поступают из различных, главным образом высоконапорных водоносных пластов, могут обводниться головные участки нефтеносных пластов или же в этих пластах может произойти полное замещение нефти водой. Обводнение головных участков пласта тектонической водой (рис. 11) наблюдалось на ряде нефтяных месторождений (Небит-Даг, Балаханы-Сабунчи-Раманы и др.). Если имеются тектонические воды, о нефтеносности пласта нельзя судить по данным разведочных скважин, вскрывших пласт вблизи его контакта с поверхностью нарушения. В этом случае необходимо бурить дополнительные разведочные скважины в отдалении от этой зоны вниз по падению пласта [5].

Рис. 11. Схема обводнения нефтеносного пласта тектоническими водами

Источник