Почему азот не реагирует с водой

При обычных условиях азот – бесцветный газ, без вкуса и запаха, абсолютно безвреден, немного легче воздуха, мало растворим в воде. Температура плавления -210 температура кипения -196

Газообразный азот состоит из двухатомных молекул. Между атомами в молекуле реализуется тройная связь, вследствие этого молекула азота чрезвычайно прочная, энергия химической связи составляет 945 Даже при 3000 °С степень распада молекулы азота на атомы достигает всего 0,1 %.

Структура твердого азота построена из двухатомных молекул, связанных слабыми силами межмолекулярного взаимодействия.

6.5. Химические свойства азота

Из-за наличия прочной тройной связи молекулярный азот малоактивен, а соединения азота термически малоустойчивы и относительно легко разлагаются при нагревании с образованием свободного азота.

При обычных условиях молекулярный азот реагирует лишь с некоторыми сильными восстановителями, например, литием:

Для образования нитрида магния из простых веществ требуется нагревание до 300

Нитриды активных металлов представляют собой ионные соединения, которые гидролизуются водой с образованием аммиака.

Взаимодействие с кислородом

Только под действием электрического разряда азот реагирует с кислородом:

Взаимодействие с водородом

Реакция с водородом протекает при температуре порядка 400 и давлении 200 атм в присутствии катализатора – металлического железа:

Взаимодействие с другими неметаллами

При высоких температурах реагирует с другими неметаллами, например, с бором:

Азот непосредственно не взаимодействует с галогенами и серой, но галогениды и сульфиды могут быть получены косвенным путем. С водой, кислотами и щелочами азот не взаимодействует.

Источник

Химические свойства азота

Содержание:

Азот находится в V группе главной подгруппе периодической таблицы химических элементов. Ядро атома азота окружено двумя слоями электронов: первый содержит два электрона, второй, внешний, слой – пять электронов. Таким образом, максимальное число электронов, которое может отделиться от атома азота при химических реакциях, составляет пять, а число электронов, которые могут присоединиться, равно трем.

Из всего выше сказанного следует, что неметаллические свойства азота менее выражены, чем у кислорода и серы. Однако он также способен проявлять окислительные и восстановительные свойства. Характерные степени окисления от +1 до +5. Атом азота соединяется одинарными ковалетными связями с одновалентными атомами других элементов (NH3). Для атома азота характерна чаще валентность III, т.е. чаще всего в химических реакциях азот выступает в качестве окислителя.

Молекула азота состоит из двух атомов, между которыми реализуется тройная связь, поэтому молекула очень прочная. По этой причине азот малоактивен.

I. Окислительные свойства

- Он вступает в химические взаимодействия с металлами. В нормальных условиях он реагирует только с литием, с другими металлами при повышенных температурах. Соединения металлов с азотом называются нитридами.

Реагирует с водородом при определенных условиях. Остановимся более подробно на этих условиях.

Давайте пропустим смесь водорода и азота через стеклянную трубку. Теперь положите в трубочку порошок железа и снова пропустите через трубочку смесь водорода и азота. При комнатной температуре мы опять не замечаем образования аммиака. Нагрейте трубку. В присутствии железного порошка теперь образуется аммиак. Это видно по запаху и по изменению цвета фенолфталеина (он становится малиновым) в поглощающей колбе, прикрепленной к выходному отверстию трубки. Железо в этой реакции не расходуется, оно служит катализатором.

Таким образом, необходимыми условиями для реакции соединения азота с водородом являются: катализатор и нагревание.

Данная реакция относится к равновесным химическим процессам: на примере этой реакции легче всего понять смысл скорости химической реакции и смещения химического равновесия.

II. Восстановительные свойства

При высоких температурах азот вступает в реакцию с кислородом. Пропустим через воздух электрические искры. Появляется желтое «пламя» и образуется газ с резким запахом. При температуре искры азот соединяется с кислородом, с образованием окиси азота (II).

Азот не взаимодействует с галогенами и серой, но галогениды и сульфиды могут быть получены побочным способом. С водой, кислотами и щелочами азот так же не взаимодействует.

Источник

Почему азот не реагирует с водой

Азот — неметаллический элемент Va группы периодической таблицы Д.И. Менделеева. Составляет 78% воздуха. Входит в состав белков, являющихся важной частью живых организмов.

Температура кипения азота составляет -195,8 °C. Однако быстрого замораживания объектов, которое часто демонстрируют в кинофильмах, не происходит. Даже для заморозки растения нужно продолжительное время, это связано с низкой теплоемкостью азота.

Общая характеристика элементов Va группы

От N к Bi (сверху вниз в периодической таблице) происходит увеличение: атомного радиуса, металлических, основных, восстановительных свойств. Уменьшается электроотрицательность, энергия ионизация, сродство к электрону.

Азот, фосфор и мышьяк являются неметаллами, сурьма — полуметалл, висмут — металл.

Электронные конфигурации у данных элементов схожи, так как они находятся в одной группе (главной подгруппе!), общая формула ns 2 np 3 :

- N — 2s 2 2p 3

- P — 3s 2 3p 3

- As — 4s 2 4p 3

- Sb — 5s 2 5p 3

- Bi — 6s 2 6p 3

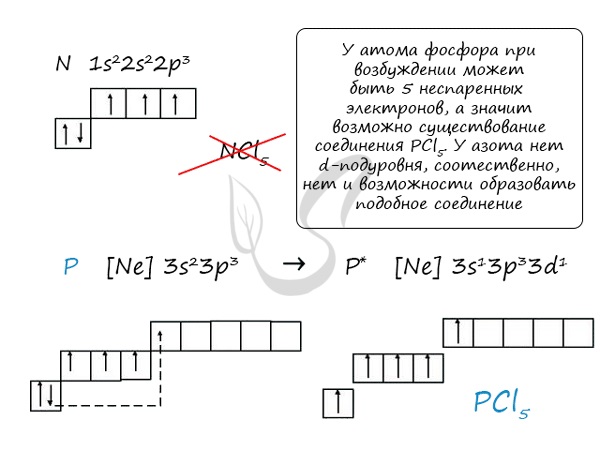

Основное и возбужденное состояние азота

При возбуждении атома фосфора электроны на s-подуровне распариваются и переходят на p-подуровень. Однако с азотом ситуация иная. Поскольку азот находится во втором периоде, то 3ий уровень у него отсутствует, а значит распаривание электронов на s-подуровне невозможно — возбужденное состояние у азота отсутствует.

Сравнивая возможности перемещения электронов у азота и фосфора, разница становится очевидна.

Природные соединения

В природе азот встречается в виде следующих соединений:

- Воздух — во вдыхаемом нами воздухе содержится 78% азота

- Азот входит в состав нуклеиновых кислот, белков

- KNO3 — индийская селитра, калиевая селитра

- NaNO3 — чилийская селитра, натриевая селитра

- NH4NO3 — аммиачная селитра (искусственный продукт, в природе не встречается)

Селитры являются распространенными азотными удобрениями, которые обеспечивают быстрый рост и развитие растений, повышают урожайность. Однако, следует строго соблюдать правила их применения, чтобы не превысить допустимые концентрации.

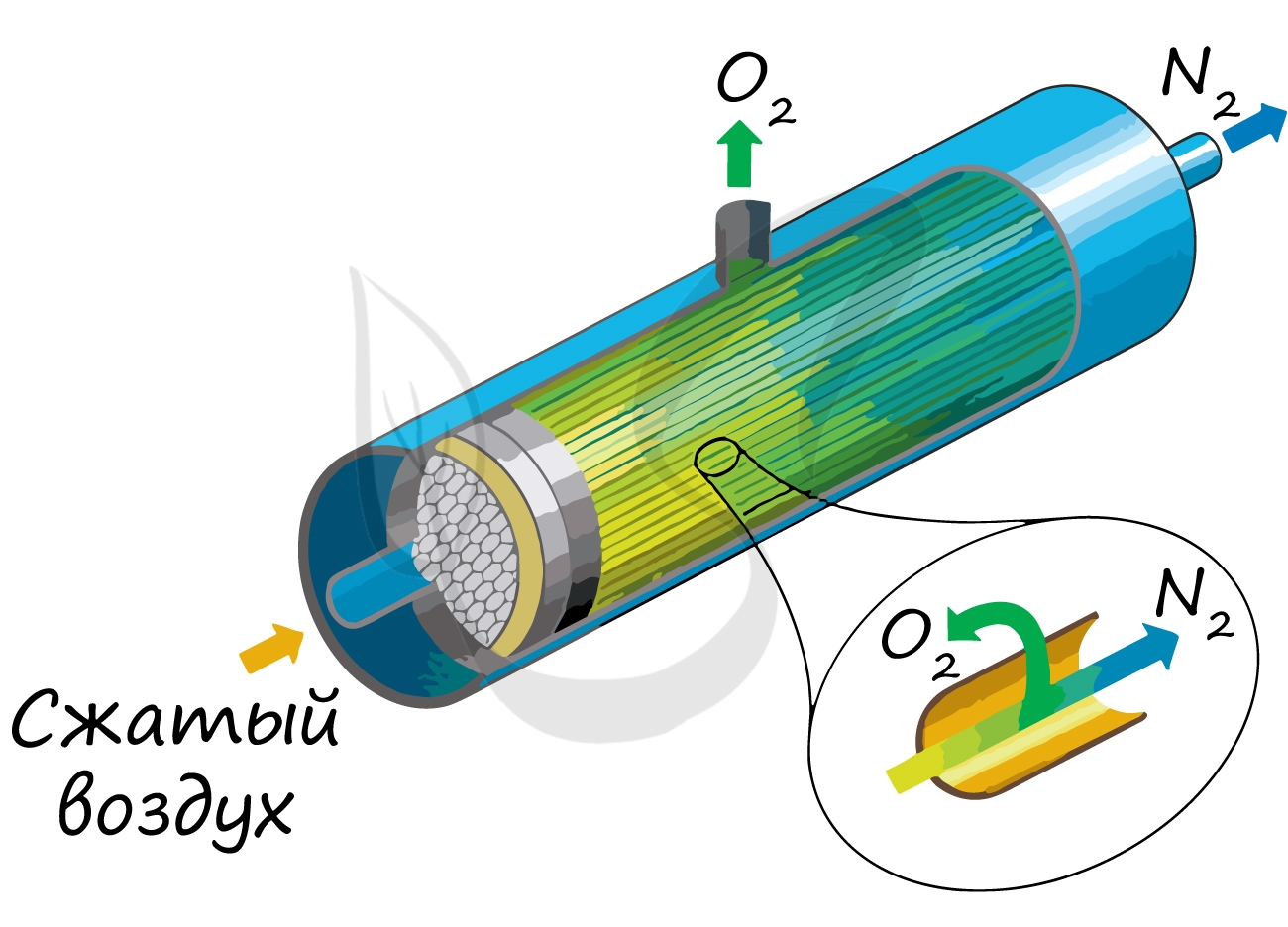

В промышленности азот получают путем сжижения воздуха. В дальнейшем путем испарения из сжиженного воздуха получают азот.

Применяют и метод мембранного разделения, при котором через специальный фильтр из сжатого воздуха удаляют кислород.

В лаборатории методы не столь экзотичны. Чаще всего получают азот разложением нитрита аммония

Также азот можно получить путем восстановления азотной кислоты активными металлами.

Азот восхищает — он принимает все возможные для себя степени окисления от -3 до +5.

Молекула азота отличается большой прочностью из-за наличия тройной связи. Вследствие этого многие реакции эндотермичны: даже горение азота в кислороде сопровождается поглощением тепла, а не выделением, как обычно бывает при горении.

Без нагревания азот взаимодействует только с литием. При нагревании реагирует и с другими металлами.

Реакция с неметаллами

Важное практическое значение имеет синтез аммиака, который применяется в дальнейшим при изготовлении удобрений, красителей, лекарств.

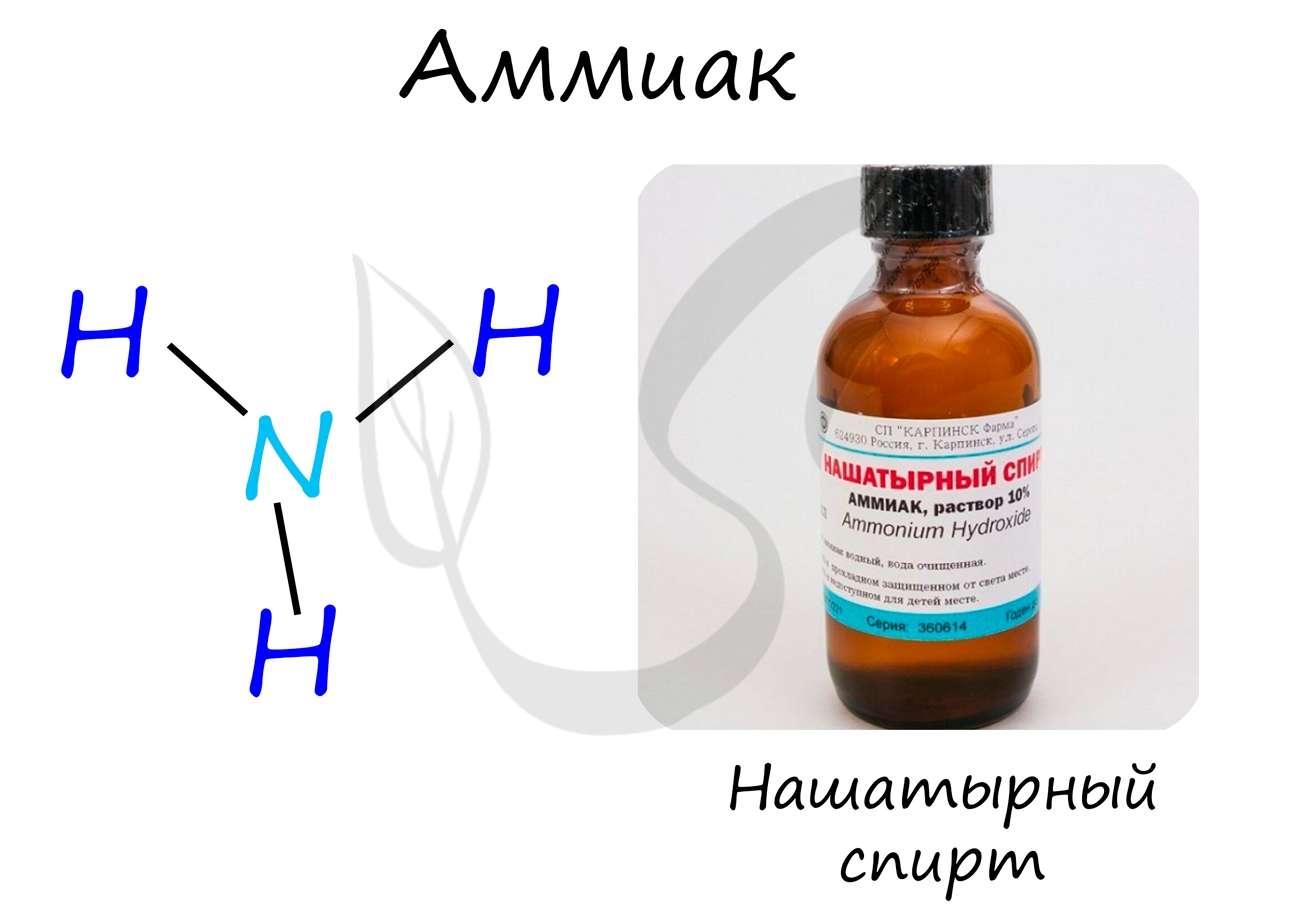

Аммиак

Бесцветный газ с резким едким запахом, раздражающим слизистые оболочки. Раствор концентрацией 10% аммиака применяется в медицинских целях, называется нашатырным спиртом.

В промышленности аммиак получают прямым взаимодействием азота и водорода.

В лабораторных условиях сильными щелочами действуют на соли аммония.

Аммиак проявляет основные свойства, окрашивает лакмусовую бумажку в синий цвет.

- Реакция с водой

Образует нестойкое соединение — гидроксид аммония, слабое основание. Оно сразу же распадается на воду и аммиак.

Как основание аммиак способен реагировать с кислотами с образованием солей.

NH3 + HCl → NH4Cl (хлорид аммония)

Поскольку азот в аммиаке находится в минимальной степени окисления -3 и способен только ее повышать, то аммиак проявляет выраженные восстановительные свойства. Его используют для восстановления металлов из их оксидов.

Горение аммиака без катализатора приводит к образованию азота в молекулярном виде. Окисление в присутствии катализатора сопровождается выделением NO.

Соли аммония

Помните, что по правилам общей химии, если по итогам реакции выпадает осадок, выделяется газ или образуется вода — реакция идет.

- Реакции с кислотами

Реакции с щелочами

В реакциях с щелочами образуется гидроксид аммония — NH4OH. Нестойкое основание, которое легко распадается на воду и аммиак.

Реакции с солями

В воде ион аммония подвергается гидролизу с образованием нестойкого гидроксида аммония.

Оксид азота I — N2O

Закись азота, веселящий газ — N2O — обладает опьяняющим эффектом. Несолеобразующий оксид. При н.у. является бесцветным газом с приятным сладковатым запахом и привкусом. В медицине применяется в больших концентрациях для ингаляционного наркоза.

Получают N2O разложением нитрата аммония при нагревании:

Оксид азота I разлагается на азот и кислород:

Оксид азота II — NO

Окись азота — NO. Несолеобразующий оксид. При н.у. бесцветный газ, на воздухе быстро окисляется до оксида азота IV.

В промышленных масштабах оксид азота II получают при каталитическом окислении аммиака.

В лабораторных условиях — в ходе реакции малоактивных металлов с разбавленной азотной кислотой.

На воздухе быстро окисляется с образованием бурого газа — оксида азота IV — NO2.

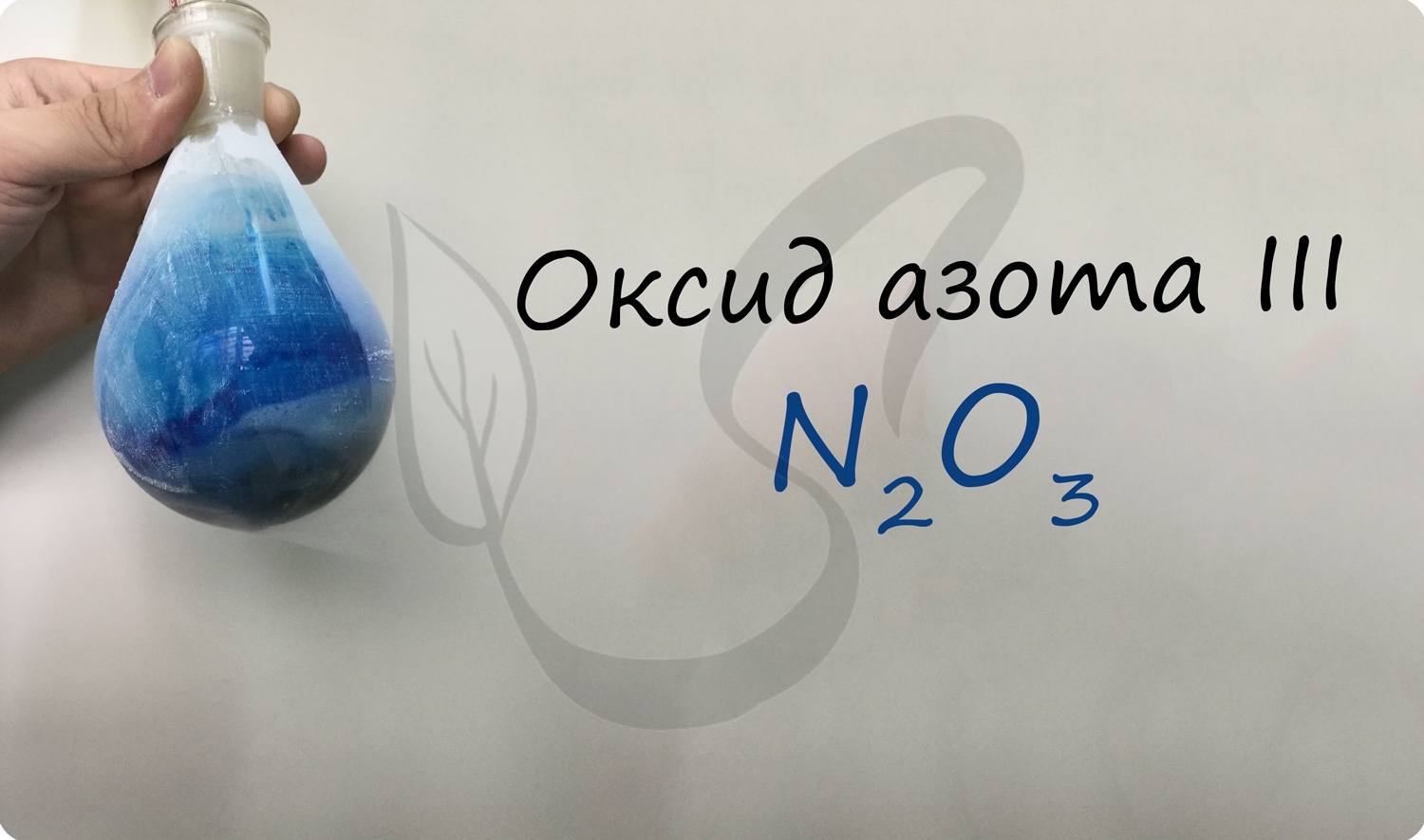

Оксид азота III — N2O3

При н.у. жидкость синего цвета, в газообразной форме бесцветен. Высокотоксичный, приводит к тяжелым ожогам кожи.

Получают N2O3 в две стадии: сначала реакцией оксида мышьяка III с азотной кислотой (две реакции, в которых образуется смесь оксидов азота), затем охлаждением полученной смеси газов до температуры — 36 °C.

При охлаждении газов образуется оксид азота III.

Является кислотным оксидом. соответствует азотистой кислоте — HNO2, соли которой называются нитриты (NO2 — ). Реагирует с водой, основаниями.

Оксид азота IV — NO2

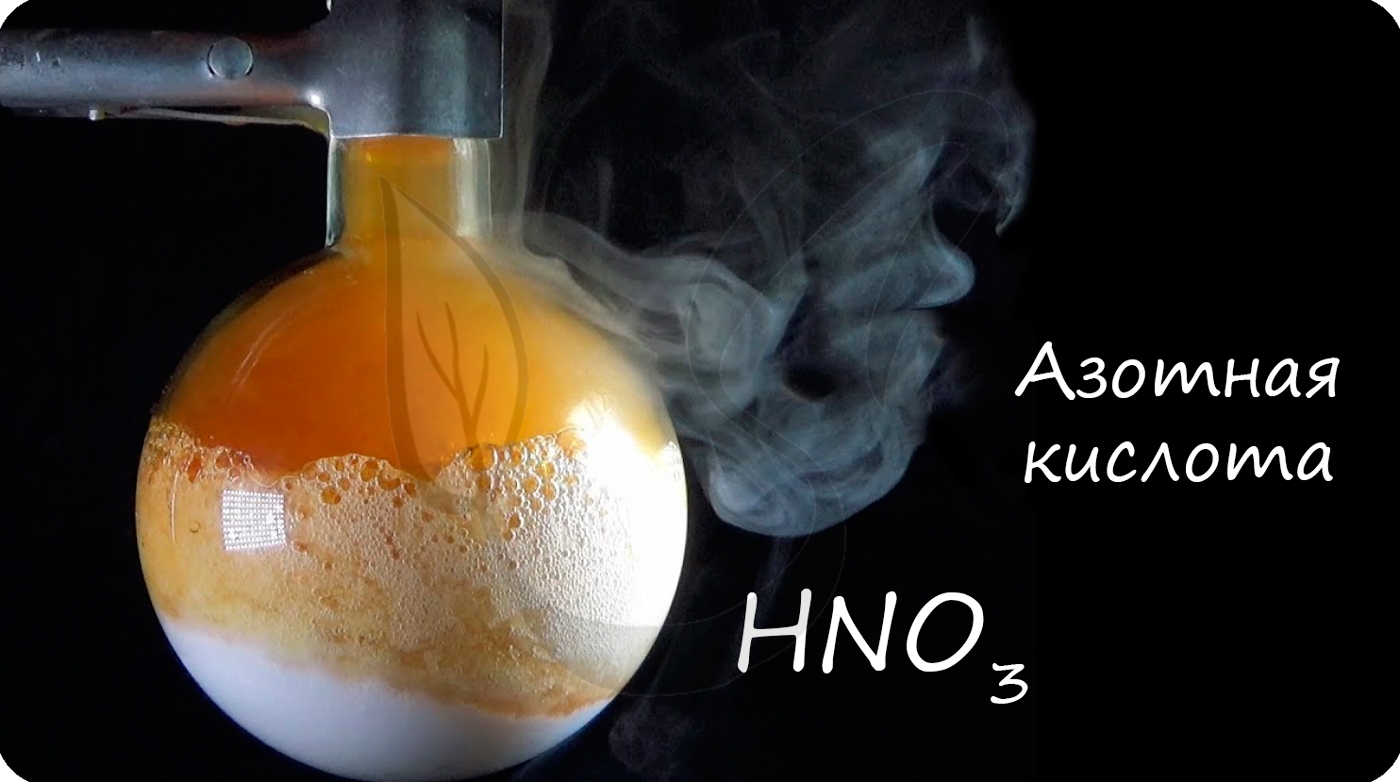

Бурый газ, имеет острый запах. Ядовит.

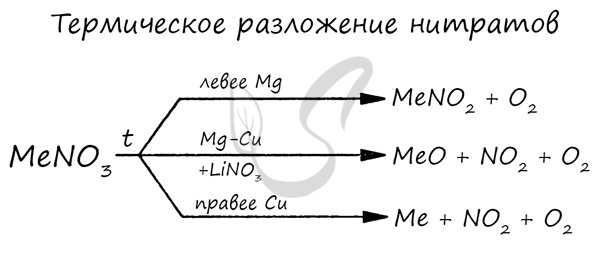

В лабораторных условиях данный оксид получают в ходе реакции меди с концентрированной азотной кислотой. Также NO2 выделяется при разложении нитратов.

Проявляет высокую химическую активность, кислотный оксид.

Как окислитель NO2 ведет себя в реакциях с фосфором, углеродом и серой, которые сгорают в нем.

Окисляет SO2 в SO3 — на этой реакции основана одна из стадий получения серной кислоты.

Реакции с водой и щелочами

Оксид азота IV соответствует сразу двум кислотам — азотистой HNO2 и азотной HNO3. Реакции с водой и щелочами протекают по одной схеме.

Если растворение в воде оксида проводить в избытке кислорода, образуется азотная кислота.

© Беллевич Юрий Сергеевич 2018-2021

Данная статья написана Беллевичем Юрием Сергеевичем и является его интеллектуальной собственностью. Копирование, распространение (в том числе путем копирования на другие сайты и ресурсы в Интернете) или любое иное использование информации и объектов без предварительного согласия правообладателя преследуется по закону. Для получения материалов статьи и разрешения их использования, обратитесь, пожалуйста, к Беллевичу Юрию.

Источник

Почему азот и вода не реагируют?

У молекулы азота прочная ковалентная связь между атомами. Формула азота N2 — разорвать эту связь можно, но сложно. Молекула воды химически нейтральна, поэтому азот и не реагирует с водой. С водой реагируют непосредственно только щелочные металлы.

Газообразный азот не реагирует с водой. Он в ней растворяется.

Растворяется при различных условиях.

К примеру, оксид N2O растворяется в H2O при температуре 20 гр. Цельсия и давлении 1 бар с интенсивностью 20 мг на литр. В тоже время нитрилоацетат при равных условиях растворяется с интенсивностью 640 г/мл.

А вот хлорид азота не растворяется.

В морской воде содержится где-то 0,5 промилле азота N2.

Потому что они обладают наименьшей энергией из возможных продуктов реакции между азотом водородом и азотом. Для получения других веществ необходимо затратить энергию, причем так, чтобы энергия использовалась на образование новых химических связей, а не в других процессах. Так как вода и азот термодинамически наиболее выгодные продукты реакции, процесс синтеза других веществ содержащих эти элементы требуется проводить обходными путями.

Молекулярный азот — это инертное соединение. Он вообще с большим трудом вступает в химические реакции. Мне вообще сложно вспомнить реакцию, в которой фигурировал бы азот в чистом виде. В молекулу входит два атома, при этом у них тройная связь и электроны распределяются между этими атомами равномерно. А тут — вода, которая также не особо активно вступает в химические реакции. Так о какой реакции может идти речь?

Просто молекула воды, является химически нейтральной и в ней нет той силы, что бы создать такую химическую реакцию, которая бы могла разорвать такую прочную связь, которую имеет молекула азота, а именно N2.

Полиамид — общее название многочисленных полимеров, которые получают синтетически и используют в основном в виде волокон. Все эти вещества содержат амидную группировку -NH-, откуда и их название (как и у аминокислот). Самый известные полиамиды — капрон (поли-ε-капроамид) и найлон, точнее, найлон-66 (полигексаметиленадипинамид). Капрон синтезируют из циклогексана, превращая его в циклогексанон, потом в циклогексаноноксим, потом в его лактам (капролактам). Его и полимеризуют. Интересно, что в капроне — «козий корень»: capra на латыни — коза :), причем это не случайно. А найлон получают путем полимеризации (точнее, поликонденсации) гексаметилендиамина (жидкость с жутким запахом) и адипиновой кислоты (твердое вещество). Есть эффектный демонстрационный опыт, когда из раствора стеклянной палочкой вытягивают тонкую полимерную нить.

Существует множество народных мифов по поводу происхождения этого слова. Считают даже, что оно произошло от сочетания первых букв двух городов — американского Нью-Йорка и английского Лондона.

Но, первоначально это слово берет свое происхождения от словосочетания «no run» — без расхождений (затяжек), т.е. нечто не рвущееся, надежное. Но, затяжки все равно были, поэтому название сменили на «nylon».

Поля удобряют одинаково нитратами (чаще всего комплексные удобрения, включая селитру), но тут дело в том что у них разные ткани. В арбузе больше воды, а значит и способность накапливать нитраты выше, но у дыни меньше воды и большая плотность, значит накопленные химикаты будут более концентрированы. Тут уже вопрос в другом. Насколько порядочен фермер, который их выращивает, и насколько он злоупотребляет этими самыми химикатами. Плюс влияет сезон дождей, чем их больше, тем меньше химикатов может удержаться и почве, они просто смываются в грунтовые воды (которые мы потом и пьем). А вот если дожди редкие и не затяжные (например раз в неделю или реже в 2 недели), то это оптимальные условия для впитывания растениями всех удобрений.

Сделаем вывод. Тут зависит от крупности и водянистости плода, от сезона дождей и самого фермера.

Использованный в задаче технический карбид кальция содержит примеси, массовая доля которых равна 0,36. Значит, массовая доля самого соединения карбид кальция (СаС2) равна 0,64. Соответственно, в 45 г технического продукта содержится 45*0,64=28,8 г карбида кальция. Молярная масса карбида кальция 40+2*12=64 г. 28,8 г СаС2 составляют 28,8/64=0,45 моль. Пишем уравнение реакции:

СаС2 + 2 Н2О ——> Н-С≡С-Н + 2 Са(ОН)2. Видим, что из 1 моля карбида кальция образуется 1 моль ацетилена. А 1 моль любого газа при нормальных условиях занимает объём 22,4 л. Значит получено 10,08 л ацетилена (ПРИ НОРМАЛЬНЫЙ УСЛОВИЯХ). Вообще, при решении всех задач (на этом уровне, из этого задачника) по умолчанию принимается, что все газообразные вещества являются идеальными газами, все газы приводятся к нормальным условиям (н.у.). Нормальные условия это температура 0°С и давление 760 мм рт. ст. Иногда авторы задач забывают упомянуть, что рассматриваются нормальные условия (н.у.), или школьники при переписывании задач, пропускают эти буквы н.у. не понимая их значения и считая их «ненужной мелочью». Но об этом нужно всегда помнить.

Но существует множество задач, когда объёмы газов пересчитываются к иным параметрам, не являющимся «нормальными условиями».

Хотел подредактировать, но система почему-то решила не дать возможность подредактировать. Пришлось давать второй ответ.

31 января (12 февраля)1865 года на заседании Совета физико-математического факультета Санкт-Петербургского университета Д.И.Менделеев защитил докторскую диссертацию «О соединении спирта с водой», в которой были заложены основы его учения о растворах.

В ней он исследовал удельный вес водно-спиртовых растворов, содержащих от 50 до 100 весовых % спирта, и контракцию (явление уменьшения объёма при смешивании жидкостей) растворов, содержащих от 40 до 55 весовых % спирта. Поэтому, вопреки распространенному заблуждению диссертация нисколько не связана с крепостью водки, так как была посвящена исследованию удельного веса высоких концентраций спирта, водочные же 40° при 20 °С соответствуют всего 33,3 весовым %.

Кроме того сам Менделеев предпочитал сухое вино, водку не пил и отзывался о ней так: «Неужели, в самом деле, положение наше таково, что в кабаке, казенном или частном, должно видеть спасение для экономического быта народа, то есть России, и в водке, да в способах ее потребления искать исхода для улучшения современного состояния дел народных и государственных»

Единая крепость водки в 40° была утверждена российским правительством в 1866 году для облегчения контроля качества в условиях отмены государственной монополии не в связи с приписываемыми Менделееву обоснованиями оптимальности. За основу был взят один из старейших видов водки — «Полугар» крепостью 38,3° Его крепость было очень легко проверить народным способом – он горит до тех пор, пока его объём не уменьшится вдвое (отсюда и название), а в целях упрощения расчета акциза, который брался с градуса напитка, произвели округление до 40°.

Источник