- Почему облака не падают на землю?

- Почему облака не падают с неба на землю

- Что такое облака

- Почему облака не падают

- Роль осадков в жизни облаков

- Почему облака не падают вниз?

- Почему облака не падают на землю?

- Почему не падают облака с водой

- (Детский вопрос!)

- Атмосферу и облака на весу держит гравитация!

- Энергия броуновского движения

- Облака не падают

- Related Posts

- 42 комментария

Почему облака не падают на землю?

Всем известно, что облака состоят из мелких капелек воды или кристалликов льда. Однако, как бы ни были малы эти капельки, они все равно тяжелее воздуха. Так почему тогда облака не падают на землю?

Если частички облака очень малы (размером до микрометра), то на них действуют молекулы воздуха в своем броуновском движении. Капельки или льдинки в этом случае движутся хаотично, в произвольном направлении, удерживаясь в воздухе без падения. На более крупные частицы это уже не действует, а сила тяжести оказывает уже более сильное влияние на траекторию движения, увлекая частицу вниз, к земле. Но при этом следует учитывать силу сопротивления воздуха. Когда капля падает вниз, под действием силы тяжести ее скорость возрастает. Одновременно растет и сила сопротивления воздуха. Когда они сравняются (не по вектору, а по модулю), капля начнет падать равномерно, без ускорения. И вот эту облачную равномерно движущуюся капельку может остановить, а в некоторых случаях и подбросить вверх восходящий поток воздуха. Желающие могут даже примерно подсчитать, какова должна быть скорость такого потока: V ≈ 1.21 * 10^8 * R^2, где R — диаметр капли в метрах (формула взята из книги Л. В. Тарасова «Физика в природе»).

Кроме того, в процессе падения капля может просто-напросто испариться. Или раздробиться на более мелкие капельки. А может и наоборот: укрупниться (слиться с другими или сконденсировать на своей поверхности дополнительный пар) и таки упасть на землю — так и выпадают осадки. В какой-то степени можно даже сказать, что дождь или снег — это как раз падение облаков на землю, только вот капельки дождя или снежинки, как правило, слишком велики и тяжелы, чтобы они могли быть составляющими облаков.

Источник

Почему облака не падают с неба на землю

Иногда облака достигают просто колоссальных размеров — даже находясь на земле и глядя ввысь с большого расстояния, можно только удивляться их причудливым формам и невероятным объемам. Для того, кто еще не получил знаний об их природе, как и для знающих о том, что облака состоят из очень мелких водяных капель, часто остается непонятным, почему облака не падают. Каким образом они удерживаются на небе?

Что такое облака

Как причиной вопроса о том, почему облака не падают, так и обоснованием ответа на него будет знание о том, что эти самые облака собой представляют.

Каждое облако – это скопление мельчайших частиц воды в жидком состоянии или в форме льда. Размер таких капелек может как быть совсем ничтожным — намного меньшим миллионной доли метра (иначе — микрометра), так и достигать нескольких миллиметров.

Однако любая маленькая капля все равно тяжелее воздуха. Почему в таком случае только часть влаги выпадает в виде осадков? Как удерживается в небе оставшаяся масса?

Почему облака не падают

Краткий ответ на этот вопрос можно дать следующим образом: облака остаются в небе благодаря взаимодействию молекул воздуха с микрочастицами воды. Самым мельчайшим они задают произвольную траекторию при столкновении, а более крупные поддерживают теплые воздушные потоки, направленные навстречу падающим под воздействием силы земного притяжения каплям, сопротивляющиеся их падению и поднимающиеся в область более низких температур от разогретой земли.

Если разбирать подробнее, почему облака не падают, то сначала надо упомянуть о броуновском движении — оно характеризуется хаотичным перемещением мельчайших видимых фрагментов твердой материи, находящихся в газообразной или жидкой среде, происходящим благодаря изменению положения частиц этой среды, вызванного, в свою очередь, тепловым воздействием. Названо в честь ученого, открывшего данный феномен — Роберта Броуна.

Броуновское движение — беспорядочное движение микроскопических видимых взвешенных в жидкости или газе частиц твердого вещества, вызываемое тепловым движением частиц жидкости или газа. Было открыто в 1827 году Робертом Броуном. Броуновское движение никогда не прекращается. Оно связано с тепловым движением, но не следует смешивать эти понятия. Броуновское движение является следствием и свидетельством существования теплового движения.

В броуновском движении задействованы частицы облаков, размер которых меньше одной миллионной доли метра. Молекулы воздуха толкают эти микрокапли и заставляют их перемещаться по непредсказуемой траектории.

Частицы воды, достигшие размера микрометра и более, не подвержены броуновскому движению — они слишком велики и тяжелы для того, чтобы молекулы воздуха могли их успешно толкать. Такие капли начинают падать вниз под воздействием силы земного притяжения. Однако сопротивление воздуха действует в противоположном ей направлении, и его сила пропорциональна скорости движения капли. Благодаря этому капля перестает ускоряться при падении и продолжает двигаться вниз с постоянной скоростью. Частица воды, летящая таким образом, встречает на своем пути теплые воздушные потоки, которые могут замедлить ее движение, остановить или даже отбросить каплю вверх — в обратном направлении.

Вот почему облака не падают на землю. Состоящие из разнокалиберных частиц воды, они удерживаются в небе благодаря особенностям воздушной среды, в которой находятся.

Роль осадков в жизни облаков

А что происходит с очень крупными и весомыми частичками воды и каплями, не зависшими в воздухе и не отброшенными его потоками ввысь? Накопившись в одном облаке в большом количестве, они превращают его в тучу и выпадают на землю в качестве осадков — дождя, снега, града — или испаряются на пути к земной поверхности.

Также в этом путешествии капли могут изменить свой размер — разделиться на более мелкие или вырасти, слившись с другими.

Источник

Почему облака не падают вниз?

Люди наблюдают облака на протяжении всей своей истории. Одно облако может достигать размеров и массы, как целый дом, при этом свободно паря над нашими головами. Существует огромное множество различных облаков, но все они характеризуются, как продукты конденсации водяного пара, видимые на небе невооруженным глазом.

Теплый влажный воздух, поднимаясь вверх, охлаждается, и некоторая его часть конденсируется в маленькие капельки воды. Так рождается облако.

А от того как водяной пар поднимается, зависит какого типа будет облако. Если ветер заталкивает водяные пары на гору, то так образуются лентикулярные облака . Влажный выхлоп самолета образует перистые облака . А попадание теплого влажного воздуха в холодные потоки в небе приводит к образованию самых известных — кучевых облаков .

Но что заставляет огромные потоки водяных паров подниматься в небо? Ответ — плавучесть. Теплый воздух менее плотный, поэтому он поднимается вверх, как кусок дерева в воде.

Кучевые облака образуются над городами, пожарами, солнечными лугами. то есть над любыми источниками тепла. Водяной пар, поднимаясь вверх, охлаждается и его молекулы замедляются, пока не начинают склеиваться друг с другом, формируя водяные капельки.

Основную роль в парении облаков над нашими головами играет конденсация . Когда человек потеет, то ему становится холодно из-за того, что испаряющийся пот уносит тепло от организма. Конденсация работает подобным образом, только в точности наоборот. В процессе конденсации облако получает тепло. То есть когда вода в облаке конденсируется, она нагревает облако изнутри. Это тепло и держит облако на весу, как горячий воздух держит воздушный шар в небе.

Делитесь этой статьей в своих социальных сетях, а также не забывайте поставить палец вверх, подписаться на наш канал и оставить комментарий, если вам понравилась данная публикация!

Канал не позиционирует себя, как источник стопроцентно правдивой информации, а лишь претендует быть таковым.

Источник

Почему облака не падают на землю?

Потому что они не «повешены» в воздухе, а возникают прямо из этого самого воздуха: там где воздух прозрачный — это промежуток между облаками, а там, где тот же самый воздух непрозрачный — это облака. В прозрачном воздухе частички водяного пара — это отдельные молекулы, очень мелкие и равномерно распределённые, а в облаках молекулы воды слипаются в микроскопические капельки и начинают преломлять свет.

Чтобы разобратсья во всём этом хорошо, нам надо вспомнить пять важных моментов, которые как правило всем хорошо знакомы по опыту:

- В воздухе всегда присутствует водяной пар — молекулы воды, оторвавшиеся от океана и других водоёмов;

- Если воздух тёплый, то пар не виден, но при охлаждении молекулы воды слипаются образуя капельки. Это называется конденсация; это происходит, например, если мы подышим на холодное стекло;

- Давление воздуха меняется по мере того как мы поднимается вверх. Если ты летал на самолёте, то чувствовал, как из-за разницы давления на взлёте и посадке заклыдывает уши. Вверху давление низкое.

- При нагревании воздух расширяется, а при охлаждении сжимается. В этом легко убедиться, если плотно закрыть пластиковую бутылку и вынести её из дома на улицу, на мороз;

- Расширенный тёплый воздух легче плотного холодного, по этому большие воздушные массы могут перемещаться вверх и вниз (от этого и происходит ветер). На краях эти массы смешиваются, но в целом они движутся, подобно тому как летучий воздушный шарик улетает, если его отпустить.

Вот теперь мы готовы понять, как возникают облака. которые не падают!

Образование облаков происходит так. Тёплый воздух, нагретый у земли, расширяется и становится легче холодного. Лёгкий тёплый воздух устремляется вверх. Но наверху давление меньше. Так как давление меньше, то воздух быстро расширяется еще даже не успев перемешаться с холодным воздухом наверху. Старшие школьники, которые уже изучили тему «Термодинамика», знают, что это называется адиабатическим расширением. При нём уменьшается температура. Это важно! Воздух остывает не потому что смешался с холодным, а потому что расширился. Причём это происходит на определённой высоте по всему объёму этого воздуха. Именно по этому облака и тучи выглядят так, как будто их поставили на какую-то стеклянную поверхность — нижняя грань облаков кажется плоской, а наверху они клубятся. На самом деле никакой нижней плоской грани у облаков нет, там где мы видим эту плоскую грань движущийся вверх воздух становистя непрозрачным от капелек воды. И теперь совершено понятно, почему облака имеют такую клубящуюся форму. Капельки задерживают подъём воздуха вверх и заставляют его причудливо клубиться. При этом облака постоянно меняют свою форму.

Такое превращение прозрачного воздузха в непрозрачный происходит на нескольких высотах, потому что температура воздуха меняется с высотой по сложному закону: сначала холожнее, потом чуть теплее, а потом опять холоднее. В атмосфере бывает несколько высот, где может происходить образование облаков в восходящем потоке воздуха. Потом облака раздувает ветер и из кучевых облаков образовываются перистые.

Таким образом мы видим, что падать-то и нечему! Облака это такой же воздух, как и не облака. Облака могут полностью растаять, если капельки воды вновь развеятся, разлетятся на молекулы. А если капельки продолжат расти, то они могут стать тяжёлыми, а то и вовсе превратиться в снежинки, если зима. Вот тогда-то облака и падают на землю, но только уже в виде дождя или снега. Мы не называем это упавшими облаками, потому что дождь не похож на облака, но по сути это они и есть.

Бонус

- Адиабатное расшиение можно увидеть у себя дома. Если быстро открыть бутылку лимонада (только не взбалтывая), то из под крышки поднимется «дымок». Это сконденсировавшийся пар. То есть маленький кусочек домашнего облака.

- Весной и осенью ранним утром, когда воздух оказывается быстро остывшим прямо у земной поверхности, мы можем наблюдать туман. Это те же самые облака, но не упавшие на землю, а образовавшиеся прямо тут внизу.

Источник

Почему не падают облака с водой

Свинцовое облако в синих тонах.

На небе повешен природный триптих.

Рубанул Маяковский – это парус в штанах!

(Детский вопрос!)

Продолжая тему падения атмосферы, ситуация еще больше усугубляется при переходе к облакам.

Следует отметить, что объяснение этого природного феномена (Почему не падают облака) обходят стороной практически все издания классической физики. Почему они оставляют данный вопрос без ответа? Что? Академической науке не позволяет статус снизойти до такой простоты? Нет! Наука просто не знает достойного ответа!

В то же время анализ различных источников и интернет ресурсов показал, что ответ, на поставленный вопрос – есть! Но он меня не устроил, судите сами, как объясняется это явление: 1) «Размер водных капель, из которых состоят облака, чрезвычайно мал, а их поверхность значительна по сравнению с весом. Благодаря этому мельчайшие частицы воды обладают большой парусностью – их падение очень замедляется сопротивлением воздуха. 2) Облака находятся в постоянном движении и стремятся вниз, но им мешают струи теплого воздуха, поднимающиеся с поверхности нагретой земли. Со временем облако либо рассеивается, либо падает в виде осадков – дождя и снега».

В итоге, интегрированный ответ можно свести к одной фразе: Облака не падают вниз по причине броуновского движения молекул воздуха, находящихся в хаотичном тепловом движении.

А интегрированный, разбивающий эту теорию контр вопрос, сводится также к одной простой фразе: А почему броуновское движение не стоит преградой при поднятии водяного пара вверх, учитывая, что этому еще препятствует земное тяготение?

Так почему же все-таки они не падают эти облака?

Данное расследование начну с дождевых облаков.

Из учебников физики мы знаем, что облака по весу гораздо тяжелее воздуха. Облака состоят из мельчайших капелек воды диаметром от 1 до 40 микрон, или таких же размеров частичек льда, притом вода тяжелее сухого воздуха в 800 раз! Но огромная масса не мешает им свободно парить в земной атмосфере. Объяснять плавучесть облаков парусностью, на мой взгляд, не корректно. Рассудим логически. Дождевое облако во время выпадения осадков выливает на землю сотни тысяч тонн воды в виде дождевых капель, размером 3-6 мм. Перед тем как укрупниться, количество капель было во много раз больше, и они имели микронные размеры, но вес облака до дождя, был тот же самый. Тогда, куда «смотрела» гравитация до момента укрупнения дождевых капель?

По законам физики, логики и здравого смысла, такого быть не должно, значит причина не в облачных парусах, тогда в чем? В тепловых потоках атмосферы, поднимающейся с нагретой поверхности земли? Эта версия, на мой взгляд, также не состоятельна. Облака всегда отбрасывают тень, перекрывая поток солнечным лучам. Несмотря на то, что они находятся в движении, затененная поверхность всегда охлаждается даже днем. А ночью Солнца вообще нет, а зимой, когда трескучий мороз – облака должны приземлиться!

На все детские вопросы знает ответы Яков Перельман, вот к нему опять и обратимся, который в своей познавательной книжке «Знаете ли вы физику?», задается этим вопросом прямо: «Почему облака не падают?» [8]. Он пишет: ««Потому что водяной пар легче воздуха»,— отвечают нередко. Водяной пар действительно легче воздуха, это бесспорно; однако облака не состоят вовсе из водяного пара. Водяной пар невидим; если бы облака состояли из пара, они были бы совершенно прозрачны. Облака и туман (это одно и то же) состоят из воды в жидком, а не в газообразном состоянии. Но тогда еще непонятнее, почему облака держатся в воздухе, а не падают на землю?».

В конце своей статьи Перельман несколько туманно, но все же дает ответ на поставленный вопрос: «Фактически облака падают, но медленное падение их либо остается незаметным, либо скрадывается восходящим воздушным течением».

По сути, Перельман также сводит свое объяснение к невесомости и парусности облаков. А, скорей всего, это за ним повторяют последователи мысль о парусности в многочисленных статьях и монографиях.

Но что мог сделать Перельман, физику он знал отлично, а также и знал, что более достойного ответа в ней нет.

Уповать на восходящие воздушные течения долго не придется, т. к. чем больше атмосфера будет притягиваться к Земле, тем меньше будет возникать течений и вихрей. Сама атмосфера будет более плотной, и давление постепенно выровняется. А посему утихнут, а потом совсем прекратятся ветра, и подхватывать «восходящим воздушным течением» будет невозможно, да и не чем.

Уповать на «незаметность»? Тогда уж проще сказать, что только Бог знает, почему не падают на землю, эти дождевые с громом и молниями облака. Засчитать такой ответ, можно тоже как детский, т.к. «разбивается» элементарным расчетом. В этом же источнике приводится скорость падения: «капельки радиусом в 0,01 мм падают равномерно со скоростью всего 1 см/с». Заметьте, скорость падения указана со словом «всего». Какой-то пустяк, всего-то одна сотая метра в секунду!

Подсчитаем время падения облака с указанной скоростью, например с высоты 2-х км. Облако, с высоты 2-х километров, без учета восходящих потоков, упадет на землю за двое суток и 7.5 часа!

Прибавим к этому времени процентов 100%, на восходящие и конвективные потоки. Мало? Конечно мало, тогда – 1000%, и снова мало? Тогда какова же будет погрешность? Да хоть десять тысяч, сто тысяч процентов! Но облака должны упасть на землю, в рамках логики, элементарных расчетов и, главное, в присутствии гравитации!

Но облака и воздух, окружающий их, как видим, не падают. Бывают, правда, туманы в некоторые осенне-весенние дни, да и то по утрам, а затем снова испаряются и воспаряются.

Проведем такой эксперимент: возьмем песочные часы, перевернем их и будем быстро вибрировать, причем, колебания должны быть строго в горизонтальной плоскости (это наши флуктуации). Через некоторое время заметим, что несколько песчинок уже проскочило через горлышко часов в нижнее основание. В конце концов, дайте время, и весь песок провалится в нижнюю колбу часов. Здесь особых объяснений не требуется – песок отсчитал время под действием силы тяжести. Бесспорно песок массивнее молекул газа и воды, но зато он просочился через узкое горлышко часов и при горизонтальных колебаниях. А у атмосферы и облаков, нет никаких преград и, тем более, узких горлышек, падай – не хочу! Но они не падают!

А если вернуться к грозовым облакам, в них сконцентрированы сотни, тысячи, миллионы тонн воды. Земля, конечно, их подтягивает и мы видим это визуально, что дождевая туча чуть не задевает крыши наших домов, но на этом дело и кончается. Туча не ложится на землю, превращая ее в лужи, ни до, ни во время, ни после дождя.

Тогда где находится та сила, которая бесконечно удерживает эту облачную массу на весу?

А может действительно присутствует пресловутый perpetuum mobile? А может сам Бог препятствует этому, дергая за ниточки и веревочки, чтобы самому не остаться без опоры.

Достаточно ставить вопросы и держать читателя в неведении, пора дать ответы на поставленные вопросы: почему не падает атмосфера и почему не падают облака.

Атмосферу и облака на весу держит гравитация!

Несколько парадоксально звучит подзаголовок данной статьи, т.к. гравитация, в традиционном понимании – это притяжение. Гравитационные силы должны притянуть воздух и облака к земле, а не поддерживать их на весу, но это так.

В соответствии с гипотезой фотонно-квантовой гравитации [9], притяжение между телами осуществляется с помощью электромагнитных волн (ЭМВ) – фотонов, красных фотонов (для краткости — крафонов), то они и поддерживают на весу воздушные массы и облака.

Происходит это следующим образом. Нескончаемый поток электромагнитных волн, в основном инфракрасного диапазона, с поверхности земли устремлен в космическое пространство. На своем пути ЭМВ пересекают все атмосферные зоны, начиная от тропосферы и кончая экзосферой. Каждый крафон несет по одному кванту энергии. Поскольку это непрекращающийся поток, то крафоны эпизодически, в то же время, постоянно и прицельно попадают в молекулы воздуха, водяного пара, частиц пыли и отдают им свою энергию. Это может быть и не совсем точное попадание в какой-либо атом той или иной молекулы, но это не избавляет их от взаимодействия с электромагнитной волной (крафоном), т.к. данное взаимодействие происходит на полевом уровне.

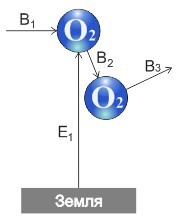

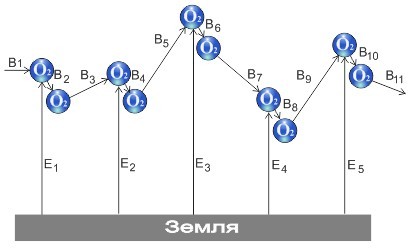

Рассмотрим данную картину на примере одной молекулы кислорода О2, которая в данный момент движется параллельно поверхности земли по вектору В1 (рис. 2).

Крафон земли, обладающий энергией Е1 прицельно попадает в данную молекулу и производит с ней двойную работу. Своим энергетическим квантом он возбуждает один из атомов молекулы O2 (насыщение энергией) и одновременно механическим импульсом дергает молекулу по вектору В2 к земле (гравитация). По сути, молекула получает импульс в момент, когда электромагнитные поля крафона и атома находятся во взаимном влиянии друг на друга и оба поля ускоряются во встречном движении. Молекула, обладая массой и инертностью, получив механический импульс, движется с определенной скоростью к источнику (земле), а фазовая скорость крафона может на короткий промежуток времени превысить скорость света. Данное обстоятельство не нарушает закон сохранения энергии и не противоречит теории относительности, базирующейся на постулате о невозможности превзойти скорость света [10].

Поскольку молекула находилась в движении, то притяжение происходит не отвесно, а с некоторым отклонением ее в сторону движения, в данном случае вниз и вправо.

Действие крафона аналогично действию фотона Солнца (см. «Сила гравитации»). Возбужденный атом молекулы O2 не может долго находиться в неуравновешенном состоянии, поэтому старается тут же избавиться от лишней энергии (из возбужденного состояния перейти в нормальное состояние) и, в свою очередь, излучает вторичный крафон с несколько меньшей энергией E. Вектор вторичного крафона В3 направлен в ту сторону, где в данный момент наименьшая плотность электромагнитного эфира. После излученного кванта энергии молекула получает механический импульс придачи и устремляется по тому же вектору за крафоном («Вперед за снарядом»), в данном случае по вектору В3. Учитывая, что молекула, несмотря на очень малую массу, не может так резво стартовать и развить световую скорость, поэтому безнадежно отстает от своего ведущего.

Энергия импульса будет равна:

E1 – энергия крафона земли

Ew – энергия, рассеянная в виде теплоты.

Проследим за дальнейшим движением выбранной нами молекулы. Земля, как источник тепловой энергии постоянно «мониторит» пространство, посылая энергию в виде квантов электромагнитной энергии Е1, Е2, … Е5 (крафоны земли) (рис. 3). В своем движении молекула вновь «натыкается» на новый крафон с энергией Е2 и вновь получает очередную порцию энергии, а также импульс притяжения по вектору, направленному в сторону земли В4. Ситуация с данной молекулой будет постоянно повторяться с той лишь разницей, что вторичный крафон, испущенный молекулой, в новой позиции уходит в непредсказуемом направлении (векторы В3, В4…В11). На данном рисунке показаны только три направления движения молекулы на плоскости: вверх, вниз и вправо. На самом деле движение молекулы совершенно непредсказуемо и происходит во всевозможных направлениях по трем осям пространства. Поэтому и констатируется факт, что молекулярное движение незакономерное, хаотичное, зигзагообразное, одним словом – броуновское!

Векторы отстрела вторичных крафонов имеют абсолютно произвольное направление по градиенту наименьшей температуры и давления. Всякое движение микроскопических частиц совершается в сторону увеличения энтропии (закон природы – 2-е начало термодинамики).

Следуя данной логике рассуждений, возникает другая крайность: мы должны прийти к противоположному парадоксальному выводу: вся атмосфера устремится в Космос, по причине – чем выше от поверхности земли, тем меньше давление и температура. Но такого не происходит, т.к. земные крафоны постоянно, импульсно подтягивают молекулы воздуха, тем самым не давая им оторваться. Крафоны берут числом, они намного превосходят численность молекул всей атмосферы. Вот поэтому атмосфера не может оторваться от планеты и в то же время, упасть на нее. (Подробнее в статье: «Атмосфера и Космос»). Следует также отметить, что гравитационное взаимодействие между молекулами пренебрежимо мало.

Молекулы атмосферы статистически всегда находятся в аэростатическом равновесии по воле гравитации. Поэтому в околоземном пространстве атмосфера более плотная и состоит, в основном, из тяжелых молекул азота, кислорода и углекислого газа.

Энергия броуновского движения

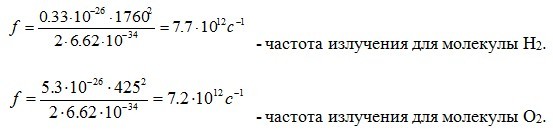

Сделаем расчет и ответим на вопрос: какая энергия, по частотной шкале электромагнитного излучения, потребуется, например, молекулам водорода и кислорода, чтобы перемещаться со средними скоростями? В таблицу занесем средние значения (справочные данные) указанных газов, полученные экспериментальной наукой.

| Газ | Масса молекулы, кг | Средняя скорость, v м/с |

| Водород, Н2 | 0.33·10 -26 | 1760 |

| Кислород, О2 | 5.3·10 -26 | 425 |

Кинетическая энергия молекулы равна:

E=1/2mv 2 , где m – масса, v – скорость.

Энергия кванта фотона (крафона) равна:

Где h = 6,62·10 -34 Дж·с – постоянная Планка, f – частота излучения.

Кинетическую энергию приравняем кванту энергии и решим уравнение относительно частоты излучения.

Подставив численные данные, получим:

Данный расчет показал, что молекулы водорода и кислорода приобретают среднюю скорость движения при получении квантов энергии инфракрасного излучения. (Диапазон инфракрасной области лежит в интервале частот 3·10 12 –4·10 14 с -1 ). Чтобы запустить молекулу любого газа в движение со среднестатистическими (справочными) скоростями, необходимо по одному кванту энергии инфракрасного излучения Земли. Как видим скорости молекул водорода и кислорода четко укладываются в данный диапазон частот.

Почему мы говорим о средних скоростях молекул, т.е. скорости могут быть ниже и выше. Ответ находим в том же излучении, но теперь уже Солнца. Световые фотоны обладают большей энергией, а ультрафиолетовые еще большей энергией. Попадая в молекулы атмосферы, они заставляют их двигаться с большими скоростями. Впрочем, некоторые фотоны с такой энергией вылетают и из земли.

А теперь вернемся к началу первой статьи «Броуновское движение» (Введение), где приведена цитата из БСЭ (последнее предложение): «Поэтому в результате «бомбардировки» молекулами броуновская частица приходит в беспорядочное движение, меняя величину и направление своей скорости примерно 10 14 раз в сек».

10 14 Гц – это верхняя граница частоты инфракрасного излучения.

Приведенный расчет дает полное согласование с частотой флуктуации молекул и с броуновскими частицами. Броуновская частица, в силу гораздо большей массы, может реагировать на такую огромную частоту изменения энергии только в виде небольших вибраций, но менять вектор своего движения не сможет. Для перемещения ее в пространстве необходима энергия нескольких квантов энергии. Визуальные смещения происходят от одновременного действия импульсов придачи от нескольких атомов самой частицы, коих в ней огромное количество, но не от ударного действия молекул воды.

Энергия фотонов передается квантами, отсюда всякая молекула или частица движется по зигзагообразной траектории, от одного кванта-импульса до другого.

Вернемся к облакам.

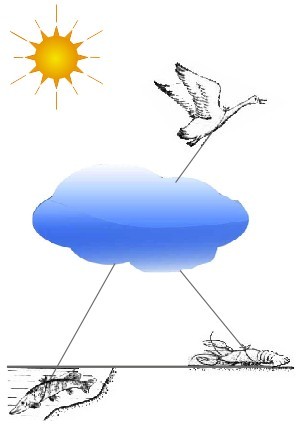

Облака не падают

На верх Кавказских гор поднялся… (Крылов И.А.)

Облака не падают потому, что этому препятствуют электромагнитные силы в виде героев басни Крылова «Лебедь, щука и рак», которые не только притягивают облака к поверхности земли, но и с таким же успехом оттягивают их в противоположном направлении. В силы оттяжки вкладывается сумма всех импульсов-векторов, которые атомы и молекулы облаков отстреливают в направлении космического пространства. Облака, как и атмосфера, подпитываются энергией Земли, Солнца и Луны, которую получают с помощью электромагнитного (ультрафиолетового, светового, красного и инфракрасного) излучений. Излучения более высоких частот – рентгеновское и γ-излучение имеют малый процент, поэтому мало оказывают свое влияние.

На каждое облако действуют две интегральные силы: сила притяжения Fg и сила оттяжения FBe. Равнодействующая этих сил всегда находится на какой-то высоте от земной поверхности, в зависимости от массы облака и давления в атмосфере (рис.4).

Облака находятся на той высоте, которую они выбирают в согласии со своей массой и поступающей внешней энергией. Дождевые облака занимают свое место в Тропосфере и Стратосфере на высоте до 20 км, а серебристые облака спокойно дрейфуют в Мезопаузе на высоте 82 км [11].

Энергетическое (гравитационное), подавляющее преобладание источника, коим является планета Земля, над всем окружающим вещественным миром, не позволяет ему (миру) оторваться от данного источника. В этом случае мы, не задумываясь над физикой, говорим: гравитация не позволяет!

Облака не смогут держаться в атмосфере «скрадываться восходящими воздушными течениями» без подпитки их энергией, т.к. саму атмосферу на весу держит электромагнитное, гравитационное излучение Земли, частично Солнца и Луны. Облака состоят из мельчайших частичек воды, которые также непрерывно движутся под действием энергии Земли и Солнца.

На детский вопрос: «Почему облака не падают?» следует дать такой ответ: облака плавают в электромагнитном эфире земли, который питает их своей энергией. Кратко: облака не падают из-за присутствия «эффекта Броуна» (читаем далее).

Related Posts

42 комментария

просмотрел разъяснение автора по поводу не падения на нашу голову облаков. ух! без пол литра не разобраться. срочно бегу в магазин!

Действительно, зачем голову забивать все это сложно понять да и вникать лень в это пусть будет просто божественное творение!

А еще про центробежную силу забыли?

Гравитация, по мере удаления от гипотетической уровенной поверхности Земли уменьшается по закону G=0.3H. Где H можно приближенно считать высотой над поверхностью геоида в метрах. G — приращение силы тяжести в мГаллах. То есть, на высоте, любой предмет будет иметь вес меньший чем на поверхности геоида.

Эта разность весов, как итог проявляется в уменьшении плотности столба атмосферы (иначе — атмосферное давление), что издревле применяется в русских (и не очень) дровяных печках и называется «тяга».

«А еще про центробежную силу забыли?»

Центробежная сила ощутимо может воздействовать на тела обладающие массой, иначе — инертностью. А какая инертность у молекулы газа…

что касается «тяги», то вопрос на вопрос: а за счет чего уменьшается плотность столба атмосферы?

Интересно узнать у автора этой теории: Это в каком-же диапазоне инфракрасных волн будут проходить электромагнитное излучение через километровую толщу водяных паров?

Да хоть через 10-ти километровую. Внутри облака идет переизлучение между молекулами. В любой зоне облака всегда присутствует разность температур, за счет этого происходит обмен энергией в диапазоне длин волн 10-4-10-6м

Уважаемый Геннадий!

Хотелось бы внести маленькое уточнение. Во втором разделе этой статьи («Атмосферу и облака на весу держит гравитация!») Вы пишете: «Энергия импульса будет равна:

E=E1–Ew

E1 – энергия крафона земли

Ew – энергия, рассеянная в виде теплоты.»

Но КАКИМ ОБРАЗОМ рассеянная? Теплота — это «Энергия, которую получает или теряет тело в процессе теплообмена с окружающей средой»

В Вашем примере телом является молекула кислорода. Но молекула газа в атмосфере может получать или отдавать энергию только двумя путями — излучением или столкновением с другими частицами. Излучение в Вашем примере уже произошло («Возбужденный атом молекулы O2 … излучает вторичный крафон с несколько меньшей энергией E»). Столкновение с другими частицами в примере не рассматривается. Значит, энергия не рассеивается, а УВЕЛИЧИВАЕТ ВНУТРЕННЮЮ (кинетическую) ЭНЕРГИЮ молекулы. Проще говоря, молекула газа начинает двигаться чуточку быстрее! И только потом, за рамками данного примера, столкнувшись с другой частицей, передаст ей часть своей энергии. Или получит энергию — зависит от того, какая частица летела быстрее. Т.е. от момента излучения молекулой инфракрасного фотона (крафона) и до момента столкновения с другой частицей энергия молекулы никуда не рассеивается.

Андрей, Ваш вопрос с «маленьким уточнением» требует большого разбирательства :).

Начну с того, что теплота – энергия рассеивается в виде излучения, для чего, сначала эту энергию необходимо получить от внешнего источника. Молекула, хотя и с микромассой, но обладает некой инерцией. Для того чтобы изменить направление движения, чтобы предстать перед нами в броуновском обличьи, ей требуется потратить на это свою внутреннюю и часть внешней энергии, которая, в конечном виде превращается в теплоту. Что касается межмолекулярных столкновений, на которых я конкретно не заострил внимания, они действительно случаются и довольно часто. Тонкостей и нюансов перераспределения энергии, наверное намного больше, о которых мы еще и не догадываемся.

Моя цель – не в нюансах, а показать общий принцип того или иного физического явления, которые не известны науке, а в тонкостях — экспериментаторы потом разберутся.

Должен поблагодарить Вас за уместный и тонко подмеченный комментарий

В природе нет вещей, которые бы не объяснялись просто и понятно.

А такие концепции, с кучей допущений и оперируя вещами, в которых никто не разбирается (электромагнетизм, энергия), облепив все это формулами, которые абсолютно ничего не доказывают, т.к. каждая формула тоже имеет допущения — можно предложить любому неученому в это сфере. Да и ученый не разберется, ведь природу энергии официальная физика никак не может пояснить, а эфир, который может все эти фокусы объяснить, видите-ли запрещен.

» а эфир, который может все эти фокусы объяснить, видите-ли запрещен».

———————————

Кто его запретил? Если Эйнштейн отказался от эфира, то это не значит, что он запрещен.

Вы случайно не ученик Ацюковского?

Эдуард

Нет, я не ученик Ацюковского, но лекции его слушал. Есть сомнения в его трудах? С удовольствием выслушаю.

Что касается запрета эфира, то вы не честно начинаете придираться к словам, а фактически запрет был!

Все свои слова я могу повторить.

Если есть настоящие аргументы — с пониманием выслушаю. А пока что ваш труд выглядит как речи нашего президента — огромная куча безосновательных постулатов.

———————————-

Данный комментарий я видимо снес с кучей спама, поэтому восстановил из письма

Насчет запрета на эфир и Ацюковского. Я не собираюсь вести полемику насчет Эфиродинамики и пр. – это не моя тема, из ничего я не извлекаю энергии.

«А пока что ваш труд выглядит как речи нашего президента — огромная куча безосновательных постулатов»

——————————

Одна фраза и два зайца убиты!

Нет, один – мой! Как говорят: «И на том спасибо!»

Позвольте усомнится в том, что от земли идёт более мощное электромагнитное излучение, чем от Солнца. И если предположить, что Земля всего лишь отражает солнечные лучи, а сама излучает совсем мало, короче если Земля холоднее Солнца, то тогда солнечный ветер должен «пригвоздить» облака к Земле.

Геннадий, а какая сила «выравнивает» нижнюю поверхность туч и облаков? Как правило, она всегда относительно плоская…

Господи, просто горе от ума! Заметим, что ночью (поверхность охлаждённая) и при температурной инверсии облака должны падать! В одном комментариистудент (выпускник?) гидромета сказал ключевую фразу: «Облако — это прицесс!», и был прав… Процесс в том, что на нижней кромке облака идёт интенсивная конденсация водяного пава в капли, при чём выделяется скрытая теплота парообразования… Дальше всё просто. Заметьте, что при «наезде» на участок местности «тени» от уединённого облака всегда поднимается ветер: это холодный воздух стремится заполнить область пониженного давления под облаком.

«Господи, просто горе от ума! Заметим, что ночью (поверхность охлаждённая) и при температурной инверсии облака должны падать! В одном комментариистудент (выпускник?) гидромета сказал ключевую фразу: «Облако — это прицесс!», и был прав… Процесс в том, что на нижней кромке облака идёт интенсивная конденсация водяного пава в капли, при чём выделяется скрытая теплота парообразования… Дальше всё просто. Заметьте, что при «наезде» на участок местности «тени» от уединённого облака всегда поднимается ветер: это холодный воздух стремится заполнить область пониженного давления под облаком».

——————————————

Уж коли «скрытая теплота» выделилась, то облака точно должны упасть, по Вашей версии.

Геннадий, а какая сила «выравнивает» нижнюю поверхность туч и облаков? Как правило, она всегда относительно плоская…

——————————-

А вы как выяснили, что нижняя поверхность плоская? Визуально, или прикладывали какой нить уровень?

«Позвольте усомнится в том, что от земли идёт более мощное электромагнитное излучение, чем от Солнца. И если предположить, что Земля всего лишь отражает солнечные лучи, а сама излучает совсем мало, короче если Земля холоднее Солнца, то тогда солнечный ветер должен «пригвоздить» облака к Земле»

———————————————-

Излучение Земли — это инфракрасный диапазон, и он действительно мощнее солнечного. Почему? Да потому, что в процесс гравитационного взаимодействия вмешивается время из-за конечной скорости света. Солнечный фотон летит до Земли 8 минут с копейками, а за это время земной крафон слетает до облака (2 км) 75 млн раз! Насчет ветра и гвоздей — молоток очень слабый. Энергию молотка отражает, компенсирует атмосфера!

Так почему же капельки удерживаются в облаке и не падают на землю? Когда капля становится большей по размеру и движение воздуха на нее уже не может повлиять она начинает падать .

«Так почему же капельки удерживаются в облаке и не падают на землю?»

——————————

Гравитация не позволяет. Дочитайте статью до конца, а потом перелистните страницу:

http://gennady-ershov.ru/na-zemle/kak-obrazuyutsya-oblaka.html

«Облака всегда отбрасывают тень, перекрывая поток солнечным лучам. Несмотря на то, что они находятся в движении, затененная поверхность всегда охлаждается даже днем. А ночью Солнца вообще нет, а зимой, когда трескучий мороз – облака должны приземлиться!»

Хрень пишите, поверхность земли, имея достаточно высокую теплоёмкость, нагреваясь днём отдаёт тепло ночью, поэтому конвекция существует и ночью, и в затенении.

«Хрень пишите, поверхность земли, имея достаточно высокую теплоёмкость, нагреваясь днём отдаёт тепло ночью, поэтому конвекция существует и ночью, и в затенении».

—————————

По Вашей конвекции атмосфера и облака должны улететь в Космос, т.к. днем и ночью на всем пространстве и объме Земли идут восходящие потоки.

Уж коль Вы так категоричны, может уточните за счет какой энергии и как происходит эта конвекция?

А с кулоновскими силами не проще и объясняет все включая молнии и атмосферное электричество

«А с кулоновскими силами не проще и объясняет все включая молнии и атмосферное электричество»

———————

А кулоновские силы как препятствуют падению облаков?

Облака — это то что мы видим чуть ли не каждый день, и оказывается, большинство людей ни хрена не знают ответа на такой простой вопрос.

Более того; Многие люди считающие себя учеными тоже ни черта в этом не понимают.

особо радует когда у них молнии появляются от того, что «облака трутся друг о друга»… Гы гы гы гы гы…

Фотоэффект: Любая освещенная поверхность излучает электроны и становится положительно заряженной.

А пространство над этой поверхностью соответственно приобретает отрицательный заряд, насыщается электронами.

Не секрет что небо над нами всегда имеет отрицательный заряд, а земля соответственно положительный.

Но ведь и капельки тоже имеют поверхность и на них тоже действует фотоэффект.

Кулоновские силы поднимают и удерживают облака в небе до тех пор, пока заряд не станет чрезмерным, происходит пробой, молния, гроза и начинается ливень.

Кстати о атмосферном давлении: Те же кулоновские силы дополнительно притягиваю атмосферу к Земле и создают повышенное давление.

Когда заряды растут, то облака не падают и атмосферное давление повышается.

Когда заряда мало то и давление падает, и влага не держится в небе, моросит…

Вы это сами видели много раз… но не поняли что это такое.

«Кулоновские силы поднимают и удерживают облака в небе до тех пор, пока заряд не станет чрезмерным, происходит пробой, молния, гроза и начинается ливень.

Кстати о атмосферном давлении: Те же кулоновские силы дополнительно притягиваю атмосферу к Земле и создают повышенное давление.

Когда заряды растут, то облака не падают и атмосферное давление повышается.»

__________________________

По Вашей гипотезе рулят кулоновские силы. Но у Кулона короткие руки, тогда как он дотягивается до серебристых облаков, парящих на высоте 82 км?

Геннадий, а какая сила «выравнивает» нижнюю поверхность туч и облаков? Как правило, она всегда относительно плоская…

——————————-

А вы как выяснили, что нижняя поверхность плоская? Визуально, или прикладывали какой нить уровень?

——————

Геннадий, браво! Вы прямо-таки срезали на лету всех злопыхателей. Ну конечно. Как можно говорить о том, что нижняя поверхность кучевых и дождевых облаков плоская до тех пор, пока не приложить к ней (поверхности) какой-нить уровень.

5 баллов вам за глубокие познания во всех разделах физики, а так же за остроумие и находчивость.

И 10 баллов за то, что я наконец узнал, почему же облака не падают.

Жаль только, что узнать — узнал, но так и не понял.

и…

конечно 1 фотон со строны солнца в 8 минут — это ничто по сравнению с 75 млн крафонов со стороны земли, но позвольте…

неужто фотоны от солнца летают к нам так редко? маршрутки чаще ходят…

«Жаль только, что узнать — узнал, но так и не понял».

—————————

Если узнал и понял, то все логично. Если узнал и не понял… то я тоже не понял.

«конечно 1 фотон со строны солнца в 8 минут — это ничто по сравнению с 75 млн крафонов со стороны земли, но позвольте…

неужто фотоны от солнца летают к нам так редко? маршрутки чаще ходят…»

————————-

Уважаемый, Федор, Вы когда пишите комментарий — не ёрзайте, Вы же не в маршрутке сидите.

А сидите Вы затылком к Солнцу, потому смотрите только в сторону Луны, отсюда у Вас соответствующий подсчет фотонов и крафонов. Так вот до Луны крафон слетает 780 раз, а до облака 75 млн раз. ЗА ЭТО ЖЕ ВРЕМЯ!

Прочтите внимательно статью: «Тяготение Луны» https://gennady-ershov.ru/g/tyagotenie-luny.html#more-2287

Надеюсь, тогда Вам все будет понятно.

Уважаемый, Федор, Вы когда пишите комментарий — не ёрзайте, Вы же не в маршрутке сидите.

А сидите Вы затылком к Солнцу, потому смотрите только в сторону Луны, отсюда у Вас соответствующий подсчет фотонов и крафонов. Так вот до Луны крафон слетает 780 раз, а до облака 75 млн раз. ЗА ЭТО ЖЕ ВРЕМЯ!

Прочтите внимательно статью: «Тяготение Луны» https://gennady-ershov.ru/g/tyagotenie-luny.html#more-2287

Надеюсь, тогда Вам все будет понятно.

————————————————

В комментариях к текущей статье идет оценка Ваших, Геннадий, тезисов о причине «непадения» облаков на землю. По сути, в данной статье Вы собрали наиболее известные, но тем не менее, противоречивые и слабоватые объяснения данного явления ортодоксальной наукой, несколько покритиковали их, а затем выдвинули свою стройную и красивую гипотезу. Это нормально. В комментариях идет обсуждение вашей гипотезы. И это тоже нормально.

Свой прошлый комментарий я писал именно в маршрутке, но теперь сижу дома и не ёрзаю. Попробую быть более обстоятельным и последовательным.

1) Я прошелся по ссылке и почитал Вашу статью о «Тяготении Луны», а кроме того почитал и еще несколько статей про облака. Уж очень весело читать — не смог удержаться 🙂

2) Из статьи про «Притяжение Луны» мне стало ясно, что под гипотезой о «непадении» облаков имеется целая научная база. База — плод Ваших исследований в области физики. И именно благодаря этой базе у Вас появились ответы на многие противоречивые моменты в современной ортодоксальной науке, которыми Вы и спешите поделиться на страницах своего блога.

3) Я честно признаюсь, что не стал пытаться постичь Ваши исследования на всю их глубину, однако это не из-за того, что мне лень или хромает матчасть — я всегда с удовольствием разбираюсь в новых интересных гипотезах и исследованиях (а если для этого необходимо подтянуть матчасть, то не ленюсь и подтягиваю). Причина в другом. Читая Ваши статьи я обнаружил, что большинство построений Вы делаете на основе весьма однобокой логики, которая с известной мне логикой не имеет ничего общего. Именно логику я люблю и чту гораздо больше, чем физику. Сама физика меня влечет, но в нынешнем ее воплощении эта наука превратилась в цирк «шапито». Это грустно. Логика же, на мой взгляд, даже мощнее математики. Т.к. и в математике на сегодняшний день не все так гладко, как утверждают все почти без исключения. Однако, это лирика… Перейдем к Вашим тезисам. А точнее к тем противоречиям, которые я в них обнаружил.

4) Как я понял, Вы рассматриваете Землю и Солнце, как материальные тела, обладающие некой внутренней энергией. (Отмечу, что вместо того, чтобы придираться к формулировкам и более чем противоречивым исходным данным, я очень тщательно подбираю слова и максимально пытаюсь хоть как-то придать вашим построениям структуру и смысл). Далее. Земля и Солнце, обладающие энергией являются источниками некого излучения. Только Солнце излучает фотоны, а Земля крафоны. Допустим… И фотоны и крафоны несут в себе (с собой? (это я пытаюсь подбирать слова)) некую энергию. Энергию излучения. Мне показалось, что в статье Вы наделили крафон несколько меньшим количеством энергии, чем фотон. Только я не смог увидеть на сколько меньшим. Ладно… С дальнейшими построениями у меня честно произошла закавыка — я не понял до конца. Я долго пытался врубиться в схему, по которой молекулы, составляющие облака, получают энергию от фотонов Солнца и крафонов Земли, а затем, получив энергию, отстреливают вторичные крафоны (сами становятся источником излучения) вовне. Но я так или иначе допер, что вторичные крафоны молекулы излучают по случайному сценарию = во все стороны. И в сторону Земли и в сторону Солнца. ОК. Далее почему-то суммарный импульс, полученный молекулами направил их в сторону от Земли. Т.е. молекулы облаков, насыщаясь энергией от двух основных источников (Земли и Солнца), стремятся покинуть землю. И это стремление Вы назвали оттягивающей силой. Я честно не понял почему получив подпитку энергией молекулы должны в итоге устремиться именно от Земли. А уравновешивает оттягивающую силу именно гравитация = притягивающая сила.

——————————————-

Облака находятся на той высоте, которую они выбирают в согласии со своей массой и поступающей внешней энергией. Дождевые облака занимают свое место в Тропосфере и Стратосфере на высоте до 20 км, а серебристые облака спокойно дрейфуют в Мезопаузе на высоте 82 км [11].

——————————————-

Вот здесь я совсем потерялся…

Возможно, что произошла опечатка или Вы применили неверный речевой оборот…

Возможно, что речь идет о массах молекул, составляющих дождевые облака и серебристые. Ведь даже два соседних дождевых облака , парящих на одинаковой высоте имеют разных объем и, соответственно, разную массу. Т.е. возможно, что Вы имели ввиду, что либо молекулы, составляющие разные облака, дрейфующие на разной высоте, имеют разную массу, либо что молекулы «разновысотных» облаков образуют разные по объему и массе конгломераты…

Обратите внимание, я честно пытаюсь натянуть круглое на квадратное и отыскать, пусть и с помощью допущений и догадок, смысл того, что Вы написали. Однако, даже при всем желании получается с трудом.

В своих попытках постичь я попытался продвинуться чуть глубже, но до тех пор, пока не будут решены означенные вопросы, все дальнейшие построения ветвятся множеством путей: если автор имел ввиду это — тогда так, а если это — тогда эдак. При этом каждый следующий шаг ни разу не вносит ясности, а дробит каждую ветку на множество подвариантов. Пытаться в одном комментарии охватить их все — полная безнадега. Пролейте свет хотя бы на эти первые мои вопросы.

Так вот до Луны крафон слетает 780 раз, а до облака 75 млн раз. ЗА ЭТО ЖЕ ВРЕМЯ!

————————————————————————

«За это же время» Вы набрали заглавными буквами и поставили восклицательный знак. Похоже, что Вы считаете, что для меня неразумного все сразу должно встать на свои места.

Не встало. И вот почему.

Земля, как и Солнце (и Луна, которая тоже здесь почему-то нарисовалась) излучают фотоны/крафоны не по одному, ожидая когда тот долетит до облака, и только потом испускают следующий. Излучение идет сплошным потоком. И за одну единицу времени фотонов/крафонов к облаку прилетит абсолютно одинаковое количество и со стороны Земли и со стороны Солнца и даже со стороны Луны. Поэтому Ваш восклицательный знак ничего для меня не прояснил.

N.B.: Признаюсь, перечитав, я осознал, что ошибся — первичные крафон и фотон несут у Вас одинаковое количество энергии — 1 квант. Просто вторичный крафон, излучаемый молекулой облака у Вас несет несколько меньшую энергию

цитата:

———————————-

Возбужденный атом молекулы O2 не может долго находиться в неуравновешенном состоянии, поэтому старается тут же избавиться от лишней энергии (из возбужденного состояния перейти в нормальное состояние) и, в свою очередь, излучает вторичный крафон с несколько меньшей энергией E.

————————————————

Вау!

А какова эта несколько меньшая энергия? 0,8 кванта? 0,9?

Или речь о кинетической энергии, которая становится несколько меньшей за счет того, что уменьшается скорость вторичного крафона?

Тогда вторичный крафон движется медленнее скорости света?

Тут уж совсем для меня настает темный лес… Ощущаю острую нехватку знаний 🙁

Что ж…

Удобно. Сам себе физик-исследователь, сам себе блоггер, сам модератор.

Желаю Вам, Геннадий, успехов в дальнейших исследованиях.

Земля, как и Солнце (и Луна, которая тоже здесь почему-то нарисовалась) излучают фотоны/крафоны не по одному, ожидая когда тот долетит до облака, и только потом испускают следующий. Излучение идет сплошным потоком. И за одну единицу времени фотонов/крафонов к облаку прилетит абсолютно одинаковое количество и со стороны Земли и со стороны Солнца и даже со стороны Луны. Поэтому Ваш восклицательный знак ничего для меня не прояснил.

—————————

Я не говорил, что кванты световой/тепловой энергии испускаются последовательно. Ясно, что фотонное излучение идет непрерывно. Но чтобы разобраться в тонкостях я использовал один фотон. Учитывая константу скорости света и расстояние до разных объектов от Земли, как Солнце и облако, можно подсчитать количество челночных перебросов энергии чисто в теоретическом плане. Если идеализировать картину и считать отражение от облака и Земли идеальными, то первый фотон породит 75 млн крафонов, а с приходом второго фотона, крафонов будет уже в два раза больше. Повторяю, это в идеале. На самом деле их конечно меньше, т.к. переизлучение солнечного фотона Землей и облаком уменьшает его энергию вплоть до полного поглощения.

Поэтому, баланса нет в количественном отношении солнечных фотонов и земных крафонов, последних гораздо больше из-за собственной генерации.

И последнее, насчет Вау, уменьшения энергии и скорости.

Фотоны, крафоны, термоны имеют одну скорость – скорость света. Ясно, что при переизлучении они теряют часть своей энергии, не теряют только при отражении от зеркала.

Надеюсь, что я ответил и у Вас все встанет на свои места.

1) Вы наделили крафон несколько меньшим количеством энергии, чем фотон. Только я не смог увидеть на сколько меньшим. Ладно…

–Энергия кванта фотона (крафона) равна: Е =hf

В статье же приведен расчет средней скорости молекул водорода и кислорода, где указана частота, от которой и зависит энергия.

2) Я честно не понял почему получив подпитку энергией молекулы должны в итоге устремиться именно от Земли. А уравновешивает оттягивающую силу именно гравитация = притягивающая сила.

Векторы отстрела вторичных крафонов имеют абсолютно произвольное направление по градиенту наименьшей температуры и давления (цитата из статьи).

Т.е. под действием импульса придачи молекула движется в направлении, где в данный момент плотность энергии меньше. Образно – при выстреле из ружья, дробь не собирается в кучу, а разлетается, образуя облако.

3) Вот здесь я совсем потерялся…

Возможно, что произошла опечатка или Вы применили неверный речевой оборот…

Возможно, что речь идет о массах молекул, составляющих дождевые облака и серебристые.

Никаких очепяток. Чем дальше от поверхности Земли, тем энергетическая и материальная плотность частиц уменьшается, поэтому некоторым молекулам и частицам удается удалиться. Не задумывались над вопросом, почему в приземном воздушном пространстве преобладает азот и кислород.

4) В своих попытках постичь я попытался продвинуться чуть глубже, но до тех пор, пока не будут решены означенные вопросы, все дальнейшие построения ветвятся множеством путей: если автор имел ввиду это — тогда так, а если это — тогда эдак. Из статьи про «Притяжение Луны» мне стало ясно, что под гипотезой о «непадении» облаков имеется целая научная база. База — плод Ваших исследований в области физики.

Федор, мне импонирует Ваша любознательность. Хотите более детально разобраться в вопросах гравитации, в том числе падения облаков, броуновского движения и других. Читайте книгу: «Как рождается гравитация» (кнопка «мои книги»).

Успехов!

Хм… Сначала я подумал было, что мои комментарии не прошли модерацию. Оказалось прошли. Неожиданно.

——————

1) Вы наделили крафон несколько меньшим количеством энергии, чем фотон. Только я не смог увидеть на сколько меньшим. Ладно…

–Энергия кванта фотона (крафона) равна: Е =hf

__________________

Хм… Я честно думал, что квант — суть минимальное количество энергии. Неделимая величина. Кроме того квант — минимальное приращение энергии чего-либо. И меня весьма смутило Ваше утверждение о том, что энергия вторичного крафона несколько меньше, чем первичного. Таким образом, Ваша расшифровка «–Энергия кванта фотона (крафона) равна: Е =hf» абсолютно ничего не прояснила, а лишь подтвердила мои опасения в том, что Вы считаете, что энергия чего-либо может быть не кратна кванту = чуть меньше одного кванта или чуть больше. Для меня это культурный шок.——————————————

Более того, я бы сказал, что Вы ответили лишь на часть замеченных мной противоречий, при том, что ответы эти так же ничего не объясняют.

Часть ответов похожи на следующее: ______________________

— Почему сахар сладкий?________________________

— Потому что страусы быстро бегают!_______________________

Я не смог проследить в ответах причинно-следственной связи.

А на часть вопросов Вы либо отсылаете меня учить матчасть (причем не к учебникам, а к статьям Вашего же производства. Вероятно, считается, что остальные Ваши статьи — суть краеугольные камни физики и незыблемые постулаты), либо задаете контрвопрос: «А не задумывался ли я?»

Ваша расшифровка «–Энергия кванта фотона (крафона) равна: Е =hf» абсолютно ничего не прояснила, а лишь подтвердила мои опасения в том, что Вы считаете, что энергия чего-либо может быть не кратна кванту = чуть меньше одного кванта или чуть больше. Для меня это культурный шок.

—————————

По-Вашему гамма-квант равен кванту энергии светового фотона?

На сей раз отсылаю Вас к стороннему источнику.

«Хотя в вакууме электромагнитные волны всех частот распространяются одинаково — со скоростью света, их взаимодействие с веществом очень сильно зависит от частоты (а равным образом от длины волны и энергии кванта)». ( https://elementy.ru/posters/spectrum/diapasons )

Что касаемо: «Я не смог проследить в ответах причинно-следственной связи.»

Quaerite et invenietis.

Успехов!

Я сходил к стороннему источнику. Не могу назвать его авторитетным…

Как выяснилось, одной из главных причин моего недопонимания всей глубины Ваших изысканий является несовпадение базовых понятий. Для меня квант — единица измерения, как миллиметр или грамм. Об этом в свое время договорились ученые физики, которые придумали определение «квант», а так же те физики, кто принял гипотезу физиков-пионеров. Этот подход я усвоил из классических источников (типа, разные учебники). У Вас же, а так же и у стороннего источника, к которому Вы меня отсылаете, квант выступает, как некий материальный объект. И один квант имеет одну энергию, другой — другую. Для моих устаревших понятий это необъяснимо = один миллиметр имеет одну длину, другой — другую. Вероятно, либо я отстал от жизни, либо Вы и Ваш источник используете какую-то альтернативную физику, где общепринятые понятия трактуются несколько непривычным способом. От того и недопонимание, вероятно.

Если идеализировать картину и считать отражение от облака и Земли идеальными, то первый фотон породит 75 млн крафонов, а с приходом второго фотона, крафонов будет уже в два раза больше. Повторяю, это в идеале. На самом деле их конечно меньше, т.к. переизлучение солнечного фотона Землей и облаком уменьшает его энергию вплоть до полного поглощения.

———————

Ну… Я бы сказал, что даже клонирование одного фотона всего на 2 крафона, а не на 75 млн — это уже сильно идеализированная картина, а точнее, сказочная. Ведь даже в Вашей же статье речь идет не о том, что фотоны плодятся, как супермегавирусы (клонируются), а всего лишь о переизлучении. Причем, с постепенным уменьшением энергии при каждой следующей итерации, вплоть до полного затухания (чего я так до сих пор и не смог себе представить…). Таким образом, Вы как-то снова себе противоречите — к моменту прихода следующего фотона если останется крафон, как реинкарнация первого фотона, то уже практически затухший и всего один. Но никак не дохренилиард клонированных потомков первого фотона.

Я сходил к стороннему источнику. Не могу назвать его авторитетным…

Как выяснилось, одной из главных причин моего недопонимания всей глубины Ваших изысканий является несовпадение базовых понятий. Для меня квант — единица измерения, как миллиметр или грамм. Об этом в свое время договорились ученые физики, которые придумали определение «квант», а так же те физики, кто принял гипотезу физиков-пионеров. Этот подход я усвоил из классических источников (типа, разные учебники). У Вас же, а так же и у стороннего источника, к которому Вы меня отсылаете, квант выступает, как некий материальный объект. И один квант имеет одну энергию, другой — другую. Для моих устаревших понятий это необъяснимо = один миллиметр имеет одну длину, другой — другую. Вероятно, либо я отстал от жизни, либо Вы и Ваш источник используете какую-то альтернативную физику, где общепринятые понятия трактуются несколько непривычным способом.

—————————

Судя по Вашим высказываниям Фотон и Хронон должны иметь одну и ту же величину и измеряться …Чем?

Фотон — квант электромагнитного поля

Хронон — гипотетический квант времени

Для Вас источник оказался не авторитетным. Я привел его как пример, который должен бы указать Вам путь поиска инфы для понимания: что такое квант действия.

На сей раз отправляю Вас к Вики, где прямым текстом сказано следующее:

Постоя́нная Пла́нка (квант действия) — основная константа квантовой теории, коэффициент, связывающий величину энергии кванта электромагнитного излучения с его частотой, так же как и вообще величину кванта энергии любой линейной колебательной физической системы с её частотой. https://clck.ru/KXS87

Квант действия – это константа и она действительно не может меняться.

Если идеализировать картину и считать отражение от облака и Земли идеальными

—————————

Речь идет об идеальной, теоретической картине, поэтому дискутировать здесь не о чем.

Успехов в познании природы.

Ваш ответ исчерпывающий. Теперь я окончательно все понял. Пошел познавать природу.

Источник