Почему под водой скорость больше

Скорость подъема с глубины в дайвинге. Почему именно 10 метров?

С незапамятных времен шел спор о скорости подъема аквалангиста с глубины. Вопрос этот в равной мере как технический, так и философский.

9 м/мин, 18м/мин, 10м/мин или не быстрее выдыхаемых пузырей?

Изначально, на заре XX века практически повсеместно была принята скорость всплытия 18 метров в минуту. Королевский флот Великобритании начал использовать для расчетов погружений таблицы Холдейна, которые не имели уточнений по максимальной скорости подъема. Определялось лишь общее время подъема с глубины, включающее и время декомпрессионных остановок.

На тот момент не было подводных компьютеров и водолаза вытягивали из воды со скоростью 60 футов в минуту.

Грубо говоря, по футу в секунду. Такую скорость было удобно контролировать с поверхности. Страховочный конец вытягивали из воды, по времени замеряя его длину.

В привычных нам единицах измерения это было 18 метров в минуту.

Именно эта скорость всплытия долгое время принималась за норму в силу простоты ее контроля с поверхности — фут страховочного конца вытягивали за секунду.

Параллельно с этим ученые спорили, предлагали разные скорости, но сам механизм подъема долгое время оставался неизменным в силу простоты контроля этой скорости с поверхности.

Все усложнилось с появлением акваланга и соответственно легких аквалангистов. Аппарат автономного дыхания (SCUBA) или просто акваланг позволял человеку плавать, где угодно, и не быть связанным с поверхностью. Это значительно расширило рамки свободы подводника, но снова возник вопрос контроля скорости подъема с глубины.

Ввиду отсутствия компьютеров аквалангисты контролировали эту скорость по выдыхаемым пузырям. Человек производил выдох и следил за одним из пузырей, стараясь не обгонять его при подъеме.

Данный способ контроля был весьма ненадежным для аквалангиста. Человек путал эти пузыри, переключал внимание на что-то другое и терял контроль над скоростью. Тем не менее, по общему согласию скорость 18 м/мин оставалась нормой.

Вспомогательными элементом контроля могли служить еще и глубиномер на основе Бурдоновой трубы и герметичные часы. Аквалангист также следил за скоростью всплытия, пытаясь подниматься не быстрее фута в секунду.

Все эти способы контроля были приблизительными. В это время ученые и естествоиспытатели продолжали свои споры об идеальной скорости подъема. Кто-то утверждал, что 18 м/мин — это слишком быстро и предлагал скорость 9м/мин или 10м/мин, а некоторые настаивали на скорости в 5м/мин или даже 3м/мин.

Середина и конец XX века ознаменовались победой цифровой техники и появлением сначала аналоговых, а потом и цифровых подводных компьютеров, заменяющих все эти старинные способы контроля. Компьютер давал аквалангисту реальную и точную скорость подъема, время на дне и глубину погружения, плюс указывал на необходимость декомпрессионных остановок на нужных глубинах.

Спор о скорости подъема аквалангиста окончился полнейшей ничьей для всех спорщиков.

Скорость подъема с глубины зависит от самой глубины, а точнее — от перепада давления. На больших глубинах нет смысла подниматься медленно, поскольку маленький перепад давления не дает риска получения баротравм при увеличении скорости всплытия. Зато длительное всплытие приводит к большему насыщению тканей азотом на больших глубинах. А вот на малых глубинах как раз крайне важна малая скорость из-за резкого перепада давления.

Например, с 0 до 10 метров перепад в два раза, с 10 метров до 20 в полтора раза. Чем глубже, тем меньше перепад давления. Таким образом получается, что для разных глубин желательно использовать разные скорости подъема. Поначалу можно плыть быстрее, а при приближении к поверхности замедляться.

В итоге, современные подводные компьютеры для любительского дайвинга ставят предельным значением скорости подъема 9-10 метров в минуту. То есть эта скорость усредненная.

Столь медленная скорость всплытия подразумевает то, что владелец компьютера не станет совершать погружения на огромные глубины и ограничится небольшой глубиной. Например, по стандартам Национальной Дайв Лиги максимальная глубина рекреационного дайвинга — 40 метров.

То есть делается жесткое ограничение по глубине и единая на весь процесс всплытия низкая скорость подъема. Это гарантия Вашей безопасности.

Источник

Россия — мировой лидер по числу судов на подводных крыльях! Но как они летают и почему под водой? (7 фото)

Людей всегда манили неизведанные просторы. Бескрайние морские глади, уходящие за горизонт, и тайны, что скрываются за ними. Веками будоражила умы идея полёта в бесконечном голубом океане неба. Многие столетия подобные идеи были лишь уделом романтиков и теоретиков, но всё же со временем человечество покорило и морские, и небесные просторы. Однако изобретателей и фантазёров от этого меньше не стало.

Теперь, мысленно уносясь в неизведанные дали уже космического пространства, люди понимают, что до достижения этой мечты ещё очень и очень далеко. Поэтому вновь обращают свой взор на бренную землю. Сочетание идей полёта и плавания тоже можно было бы назвать несбыточной мечтой, однако это давно уже не так.

Но данная концепция не получила широкого распространения. Суда на подводных крыльях были довольно ненадёжными. Для достижения эффекта полёта над водой они требовали мощного двигателя. К тому же были крайне зависимы от спокойствия водной глади.

С началом мировых войн разработки СПК в гражданском секторе были практически прекращены. Однако сама концепция продолжала использоваться в военной сфере. Так, например, в Германии в 1940-1941 годах было разработано и построено экспериментальное судно VS-6 Hydrofoil, прошедшее испытания на Балтике. Его использовали в качестве минного заградителя. Судно развивало хорошую скорость — около 47 узлов. Кроме того, его безусловными плюсами были приличная боевая нагрузка и возможность преодолевать минные поля. В серию, однако, VS-6 не пошло, так как его сочли чрезвычайно шумным и слишком уязвимым к различного рода воздействиям.

Во время войны похожие разработки велись и в Канаде. Но из-за недостаточного финансирования и бытовавшего в то время мнения о малой полезности таких судов работы по их проектированию завершились только после Второй мировой войны. На основе этих экспериментов были созданы и введены в строй несколько СПК противолодочного назначения. Вершина этого проекта, корабль HMCS Bras d’Or (FHE 400), развивал скорость до 63 узлов (около 117 км\ч).

Источник

Под водой со скоростью 100 метров в секунду

Наблюдается аналогия с кумулятивным снарядом, который расплавляет броню (переводит сталь из твердого состояния в жидкое, или хотя бы размягчает его) на пути следования, резко снижая лобовое сопротивление. А мы переводим воду из жидкого состояния в газообразное состояние. Только для кумулятивного снаряда рабочее расстояние это толщина брони, а для нас это весь путь под водой, который необходимо пройти.

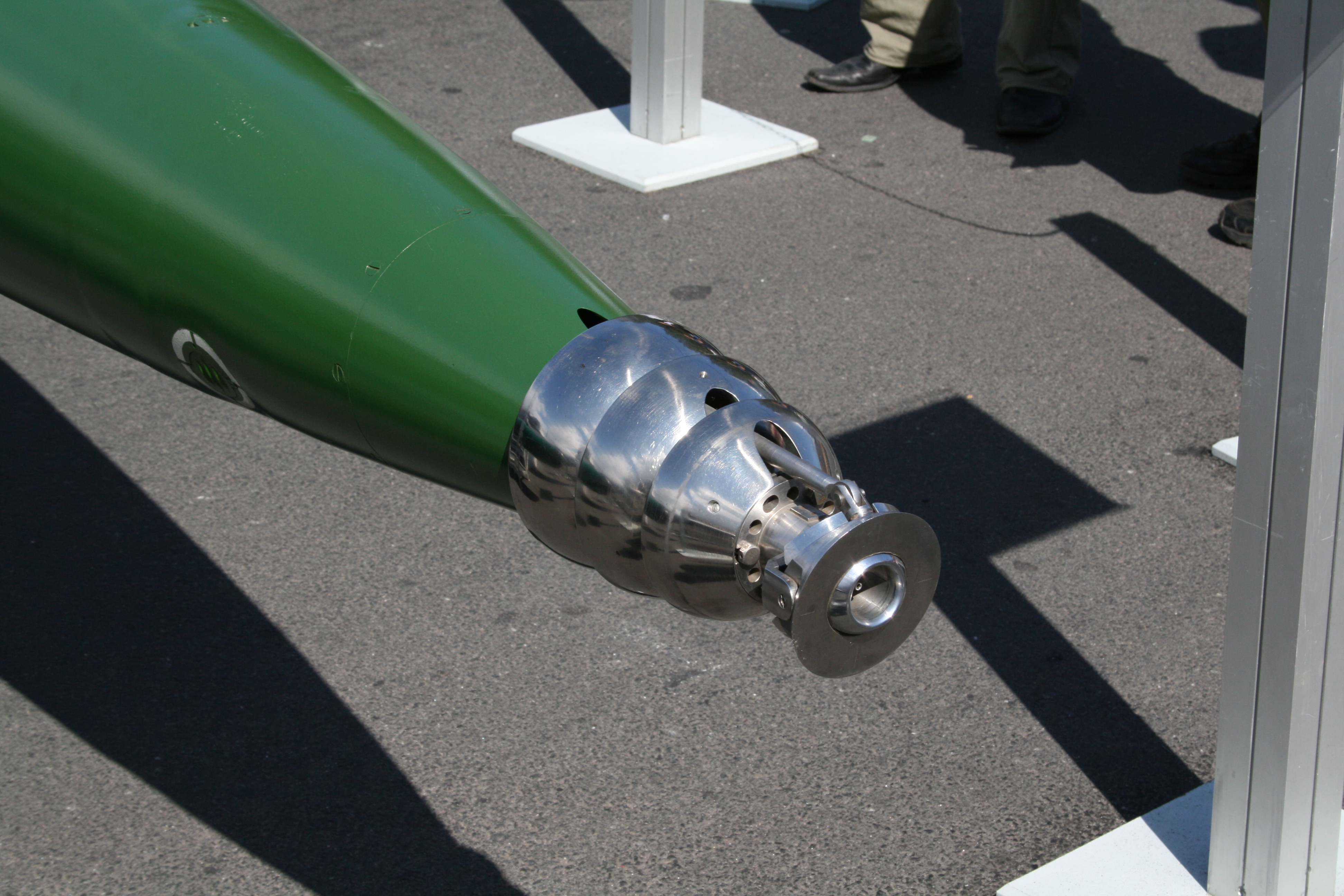

Реальных характеристик стоящих на вооружении ракето-торпед никто не знает. На выставках демонстрируют образец «Шквал — Э» (на фото).

Тактико-технические данные первой торпеды «Шквал»

- Калибр — 533,4 мм

- Длина — 8200 мм

- Вес торпеды — 2700 кг

- Мощность боеголовки в тротиловом эквиваленте — 210 кг

- Эффективная дальность стрельбы — 7-10 км

- Маршевая скорость — 360 км/час

Эскизный проект ракеты-торпеды утвердили в 1963 году. Новая торпеда, по расчетам, развивала фантастическую скорость — 100 метров в секунду, тогда как простые торпеды шли в три раза медленнее.

Под водой огромные скорости казались немыслимы. Сила трения служит стопором, она «съест» любую скорость. Однако если корпус торпеды «закутать» в оболочку газа, создать каверну, то сила трения снизится настолько, что достижение невиданных скоростей будет реальностью.

Первые опытные пуски реактивных торпед «Шквал» начались летом 1964 года на полигоне озера Иссык-Куль со специального плавучего стенда. Через год макеты торпед отстреливались с дизельной подводной лодки в Феодосии.

Лишь в ноябре 1977 года противолодочный комплекс «Шквал» с торпедой М-5, получившей эксплуатационный шифр ВА-111, был принят на вооружение Военно-Морских Сил СССР.

Уже в 50-х годах американцы испытали ракетную торпеду, которая шла со скоростью 70 метров в секунду.

Но к 1970 году американцы работы свернули. Для дезинформации советского руководства они подкинули сведения об испытании ВМС США противолодочной реактивной торпеды, имевшей фантастическую скорость: она проходила 150 метров в в секунду. В СССР эту «дезу» приняли всерьез и расширили работы над неуправляемыми реактивными торпедами.

Американцы же пошли другим путем. Они стали совершенствовать тактику применения надводных кораблей. Их «коньком» стало постоянное маневрирование, что затрудняло советским подводным лодкам поиск их надводных эскадр. Но средства разведки совершенствовались, и сейчас скрывать армаду кораблей даже в океанах невозможно.

Вот тут «Шквал» и пригодился. Ракетная торпеда не имеет системы самонаведения, вся информация закладывается в автопилот перед пуском. Казалось бы, это недостаток комплекса. Но не тут-то было. Такая система застрахована от помех и реагирований на ложные цели. Рули ракеты с невероятным упорством направляют ее только вперед по заданному курсу. Далеко вы сможете отвернуть авианосец за 60 секунд между пуском торпеды и поражением цели?

Появление бесшумных и скоростных подводных лодок изменило весь ход морских баталий. Морские военные эксперты считают, что закончилась под водой эра «кошек-мышек», когда субмарины долго выслеживали друг друга. Подводный бой будет напоминать схватку самолетов. Вот тут-то и пригодятся реактивные торпеды.

Подобного оружия у американцев на сегодня не имеется. Это признают и специалисты, и военные.

Один из американских журналов писал по этому поводу: «Создание реактивных торпед было крупным достижением в развитии подводного оружия. Насколько известно, запрета против них нет до сих пор. Американцы далеко позади в развитии этого вида технологий».

Это не совсем так. Именно американцам принадлежит рекорд подводной скорости — 1549 м/сек. Это быстрее, чем скорость звука в воде. Так что нельзя сказать, что они безнадежно отстали. Другое дело, что все эти работы экспериментальные и до создания надежной, испытанной реактивной торпеды им далеко. Так что «Шквал» их по-прежнему интересует и любая новая информация об этом комплексе им важна. Шпионам открыто большое поле для риска. Эдмунд Поуп, он же Паук, рисковал, добывая сведения по технологии создания двигателей ракеты и топливных зарядов. И получил 20 лет.

Готовятся испытания модернизированного комплекса «Шквал», которые намечено провести на Тихом океане.

Такого видео с ракето-торпедами вы наверняка еще не видели (хотя на первом и не Шквал). Рекомендую:

Источник

Правильный ход под водой

Не единожды говорил и повторюсь снова: Япония на сегодняшний день имеет просто прекрасный, а самое главное, состоящий из новых кораблей, флот. В перспективе – 2 авианосца, 2 вертолетоносца, 37 эсминцев, 21 подводная лодка, 3 десантных корабля-дока. Учитывая, что 12 подводных лодок еще и с независимой ВНЭУ – это весьма и весьма приличная сила.

Наш Тихоокеанский флот представляет собой очень скромную силу в плане корабельного состава.

1 старый ракетный крейсер, 1 старый эсминец, 4 старых больших противолодочных корабля. Все – советской постройки. 3 новых фрегата. 3 атомных подводных лодки с крылатыми ракетами и еще 2 в ремонте. 1 атомная подводная лодка «Щука-Б» и еще 3 в ремонте. И 8 дизель-электрических подводных лодок типа «Палтус» и «Варшавянка».

Ракетные крейсера стратегического назначения в этот список не входят, у них несколько иные, специфические задачи. Конечно, если речь зайдет о том, чтобы смыть с Японии милитаристские устремления большим количеством морской воды, то тогда можно будет вспомнить и «Бореях». Но не раньше.

Так что новость о том, что в состав Тихоокеанского флота вошла новая дизель-электрическая подводная лодка «Магадан» — это хорошая новость. Если учесть, что в планах до 2024 года стоит вооружить ТОФ еще шестью подводными лодками проекта 636.3, то это значительно усилит корабельную группировку на Тихом океане и, соответственно, обороноспособность России.

Шесть «Варшавянок» — это много или как?

Если изучить мнения многих экспертов, то «Варшавянки» по своим боевым характеристикам превосходят все дизель-электрические лодки, находящиеся на вооружении стран региона.

Проект 636.3 – это модернизированный и улучшенный проект 877 «Палтус», который был создан еще в СССР в конце 70-х годов прошлого века.

«Варшавянкой» назвали проект с намеком на то, что эта лодка будет поставляться в страны Организации Варшавского Договора. Действительно, «Варшавянка» была упрощенной экспортной версией «Палтуса», которая поставлялась хоть и не «союзникам» по ОВД, но продавалась в Китай, Индию, Вьетнам и Алжир.

«Для себя» «Варшавянка» пошла в несколько иной комплектации. Над лодкой хорошо поработали, она стала несколько длиннее, чем «Палтус», увеличилось водоизмещение, скорость и глубина погружения. «Варшавянка» ныряет несколько глубже, чем, например, японская «Сорю», да и скорость имеет выше, что надводную, что подводную.

Конечно, эти цифры не являются полным отображением того, насколько «Варшавянка» актуальна как средство обороны или нападения.

Важная составляющая – это оптимальное сочетание акустической скрытности и возможности обнаружения целей на максимальной дальности, навигационных систем, комплексов управления боевыми системами и возможностей самого ракетно-торпедного вооружения лодки.

Единственным отличием российской лодки от тех же «Сорю», да и вообще от передовых неатомных подводных лодок, является отсутствии ВНЭУ. Это, конечно, дает преимущества зарубежным образцам, и проблема российских ВНЭУ – это большая проблема на неопределенное время.

Однако, лодки проекта 636.3 по своим характеристикам мало уступают импортным лодкам, пусть и оснащенным воздухонезависимыми установками. А вот ракетное вооружение «Варшавянки», состоящее из «Калибров» значительно превосходит вооружение тех же «Сорю», состоящее из американских UGM-84 «Гарпун».

«Гарпун», конечно, весьма приличная ракета, но «Калибр» значительно ее превосходит. И в этом плане «Варшавянки» представляют собой весьма универсальное оружие, пусть и не обладающее независимостью от всплытия.

Кроме того, «Варшавянки» не зря прозвали «Черными дырами», это действительно очень скрытные и тихие лодки. Современные средства шумоподавления и снижения уровня шумов дают подлодке реальную возможность обнаружить вражеский корабль вне зоны своего обнаружения и атаковать его крылатыми ракетами из-под воды.

При этом, «Калмбр» — это универсальная ракета, которой можно атаковать не только надводные цели, но и объекты на берегу.

Тихий ход «Варшавянки», тихий настолько, что даже у самых современных гидроакустических станций возникают проблемы с обнаружением российских лодок.

«Варшавянки» — это вполне реальное оружие, способное значительно охладить пыл японских милитаристов. Шесть новых подводных лодок на страже российских границ – это, с одной стороны, не так много, как хотелось бы, но и не так мало, как могло быть.

Наличие в Тихоокеанском флоте атомных субмарин прекрасно. Но их не так много, как хотелось бы. Японцы вполне смогут в недалеком будущем развернуть две АУГ. Изначально ориентированные, скорее всего, на запад и на север. На Китай и Россию.

Отвечать придется. И здесь два варианта: либо брать количеством, строя корабли, которые смогут нивелировать силу японского флота, либо качеством, за счет технологий, которые обеспечат российским лодкам преимущество перед противником и вооружения, удары которого противник не сможет парировать.

Ударная группировка японского флота из авианосца, вертолетоносца и эсминцев – это реальность, которая будет резать волны через пару лет. Самолеты, вертолеты и ракетное оружие эсминцев – серьезная сила. И, учитывая возможности нашего Тихоокеанского флота, лучшим способом вразумления таких группировок могут стать «Калибры», стартовавшие из-под воды, за пределами гарантированного обнаружения, из торпедных аппаратов подводных лодок.

Можно сколько угодно мечтать о морских боях, о корабельных группировках, осыпающих друг друга ракетами, снарядами и торпедами. Но эффективнее, а самое главное – с наименьшими потерями в личном составе, было бы нанести удар ракетным оружием именно из-под воды.

Нам все равно придется заниматься сдерживанием растущих интересов Японии в регионе, особенно учитывая наличие у японцев за спиной американского флота.

«Варшавянки» нам нужны. Особенно на Тихом океане. Сегодня, пожалуй, это самый «горячий» регион в мире.

Первая подводная лодка проекта 636.6 «Петропавловск-Камчатский» была передана флоту в ноябре 2019 года.

Вторая «Варшавянка» встала в строй в октябре 2020 года.

Третья, «Магадан» — в октябре 2021-го.

То, что с момента закладки «Магадана» (ноябрь 2019-го) до вхождения в строй (октябрь 2021-го) прошло 2 года, можно рассматривать по-всякому. Мы будем смотреть в той позиции, что 2 года для подводной лодки – это не так уж и много. В конце концов, это довольно сложная техника и спешка здесь не то чтобы не нужна, она просто опасна. Лучше качество.

Так что еще три «Варшавянки» — это хорошее подспорье, но… Да, у нас есть Северный, если Балтийский и Черноморский флоты. Но на Тихом океане у нас, пожалуй, самые серьезные противники что в плане устремлений, что в плане количества и качества. Так что чем больше новых кораблей получит ТОФ, тем лучше это скажется на безопасности страны.

И все-таки, нашему флоту очень нужна современная подводная лодка с ВНЭУ.

Источник