- Откуда в печке вода?!

- Почему появляется конденсат в трубе дымохода и как от него избавиться

- Почему появляется конденсат

- Прочистка трубы дымохода

- Утепление дымохода

- Защита дымового канала от осадков

- Профилактические мероприятия

- Почему в трубе дымохода образуется конденсат и как от него избавиться?

- Причины образования влаги в дымоходе

- Факторы, влияющие на образование конденсата

- Требования к конструкции дымохода

- Как устранить проблему?

- Профилактические меры

Откуда в печке вода?!

ОТКУДА В ПЕЧКЕ ВОДА?

В связи с началом отопительного сезона люди часто задают вопрос: почему при отрицательных температурах воздуха по трубе в дом течёт конденсат? Как своими силами исправить эту ситуацию?

Причин появления воды в отопительных печах множество. Одно перечисление займет страницу. Разберём часто встречающиеся случаи.

1. «Ленивая» тяга.

Основная причина появления конденсата кроится в низкой температуре отходящих газов. На выходе из задвижки она должна быть в пределах 250-300 градусов. Определяем её старинным «дедовским» методом.

При затопке печи нужно вытащить задвижку из пазов и уложить в отверстие поперёк дымохода лучину. После топки печи выньте лучину, очистите её от сажи. Если лучина не изменила свой цвет, то температура меньше 200 градусов. Если лучина пожелтела, температура – 200 градусов. Если лучина цвета корки подгоревшего чёрного хлеба, то температура на выходе – 250 градусов.

При температуре ниже 200 градусов ищем причину появления «ленивой» тяги.

2. Печка.

Внимательно осмотрим её. Присутствие трещин явно указывает на дополнительное поступление в печь холодного воздуха, что ухудшает тягу. Влияет на тягу длина ходов печи, чем больше в печи оборотов, тем хуже тяга. ПОМНИТЕ: на усиление теплоотдачи печи влияет площадь обогрева и масса заполнения внутреннего пространства. Вот почему ранее были распространёны печки округлой формы. При меньших размерах и затратах они обладают оптимальной и большей площадью обогрева.

Уменьшение тяги печи зависит так же от периодичности прочистки ходовых каналов печи и размерах их. Общая поперечная площадь хода в любом из оборотов оптимальна размеру 25 х 12 см. Особенно важно соблюдать данный размер в потолочной разделке и борове. (Из практики: разделка множества сельских печек явно заужена. Расстояние «от дыма» до дерева должно быть не менее длины кирпича).

На интенсивность горения явно влияет само топливо и высота его загрузки, а так же способ укладки. Сырые дрова кроме плохого горения испаряют множество влаги, что снижает значительно тягу. Высота плотно уложенных дров (мелко наколотых) не должна превышать высоту топочного отверстия. Сейчас при отсутствии герметичных дверок в печки стали устанавливать колосниковые решётки. Если слой угля или торфа более 15 см, то продувка топлива значительно снижается. Горение и тяга неустойчивы.

Иногда при длинных колосниках топливо не полностью закрывает их и часть воздуха из поддувала попадает непосредственно в дымоход, минуя зону горения, что явно понижает температуру отходящих газов. Советуют иногда закрывать часть колосников кирпичом или железом, что создаёт неудобство при заполнении топочного пространства печки. Проще заложить или засыпать золой заднюю часть зольника служащего поддувалом.

2. Чердак.

Если неисправность не в печке, следует осмотреть разделку боров и трубу. Отсутствие трещин в дымоходах и чистота проходов обязательны. Ежегодно перед отопительным сезоном проводите осмотр и обслуживание их. Забитые трубы и трещины в дымоходах ПЕРВОПРИЧИНА ПОЖАРА.

Кладка борова должна, как правило, проводиться на «плашку». При тонких стенках следует утеплять дымоходы негорючими материалами или увеличивать их толщину. Не забудьте про площадь просвета дымоходов. Оптимальный 300 квадратных сантиметров. Просвет стояка трубы в норме должен соответствовать просвету дымохода. При занижении просвета борова переложите его.

Последнее время устанавливают на вытяжку асбоцементные трубы. Они усиленно забиваются сажей, так что прочистка их обязательна, а в процессе топки печек чаще применяйте осиновые дрова т.к. замечено, что они способствуют выгоранию сажи.

Под зольник трубы на чердаке желательно поставить поддон.

И последнее: на трубу следует надеть колпак для защиты от попадания снега и дождя.

Источник

Почему появляется конденсат в трубе дымохода и как от него избавиться

Для того, чтобы отапливать частные дома, нередко используются различные печи, обязательным элементом которых является дымоход. По ходу эксплуатации внутри такой трубы может накапливаться сажа и оседать конденсат: если первую проблему можно решить методом чистки, то вот с влагой на внутренних стенках справиться куда сложнее.

Почему появляется конденсат

Конденсат в трубе дымохода может образовываться по следующим причинам:

- Дымоотводная труба засорилась. Накопление засоров приводит к снижению тяги, из-за чего нагретый газ проходит по трубе не так быстро, как следует. Как результат, он вступает во взаимодействие с воздухом, что приводит к выпадению конденсата.

- Перепад температур при выходе газа. В зимнее и осеннее время внутри дымохода устанавливается довольно низкая температура. Когда в него врываются нагретый газы, происходит образование влажного осадка.

- Значительная влажность топлива. Для отопления частного дома рекомендуется использовать хорошо высохшие дрова или другие виды топлива. В противном случае при воздействии огня начинается испарение внутренней влаги, с последующим оседанием ее внутри дымохода.

- Внешние воздействия. В основном это случается из-за атмосферных осадков, если они имеют возможность попадать внутрь дымохода.

Важно знать, как избавиться от конденсата в трубе дымохода. Устраняются данные проблемы в дымоходной трубе путем ее прочистки, утепления или защиты от осадков. Метод выбирается в зависимости от выявленной причины данного явления.

Прочистка трубы дымохода

Если конденсат в печной трубе возник из-за ее засорения, необходимо провести его прочистку.

Способы чистки дымохода:

- При помощи специальных химических препаратов, в результате сжигания которых происходит разложение сажевых осадков. К таковым можно отнести средство «Трубочист».

- Путем механической прочистки.

- Народными средствами.

Ручная чистка осуществляется с использованием троса (веревки) подходящей длинны, гири (в качестве утяжелителя) и специального ерша. Данное приспособление необходимо плавно спускать внутри дымового канала сверху. Что касается народных средств, то для этого применяют обыкновенную соль или картофельные очистки, подбрасывая их в топку в время горения огня. Вне зависимости от выбранного способа, требуется соблюдение правил безопасности.

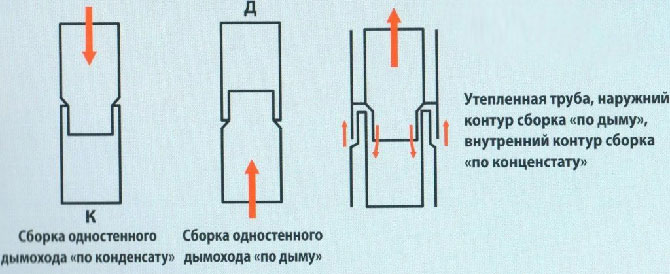

Утепление дымохода

Что делать, если дымоходная труба течет в основном в холодные периоды года? Причиной этого чаще всего служит ее недостаточное утепление. Теплоизоляционным материалом в этом случае может выступать минеральная вата, любой волокнистый утеплитель, пенополистирольные плиты, штукатурка. Минеральной ватой и волокнистыми материалами обычно отделываются трубы из металла или асбестоцемента. Для изоляции кирпичного дымохода лучше выбрать штукатурку.

Отделка дымовой трубы с помощью волокнистого утеплителя или минеральной ваты проводится так:

- Вначале осуществляется порезка материала на удобные для обертывания части.

- Приготовленные куски фиксируют на поверхность трубы, используя для этого металлическую проволоку или хомуты.

- Для внешней защиты уложенной термоизоляции обычно используют металлический короб или фольгу.

Чтобы оштукатурить дымоход из кирпича, потребуется провести следующие действия:

- Стенка кирпичной трубы должна быть предварительно оснащена штукатурной сеткой, для чего используются специальные болты, имеющие увеличенную головку. Делается это с целью увеличения адгезия раствора с отделываемой поверхностью.

- В состав первого накладываемого слоя входит цемент, известь, вода и мелкий шлак. Делают его обычно толщиной до 40 мм.

- Когда стартовый слой высохнет, можно наносить остальные, количеством 3-5 штук.

- По завершению штукатурки нужно дождаться полного высыхания материала, после чего провести его декоративное окрашивание в любой подходящий цвет. Считается, что утепляющая трубу штукатурка должна состоять не менее, чем из 7 слоев.

Защита дымового канала от осадков

Это делается при помощи специально разработанных для этих целей оголовков, которыми оснащаются верхушки дымоходов.

Внутри некоторых моделей оголовков есть встроенные дефлекторы: это позволяет изделию не только выполнять защитные функции, но и способствовать увеличению тяги. Таким же образом можно уменьшить конденсат в трубе дымохода газового котла.

Профилактические мероприятия

Чтобы снизить процент выпадения конденсата внутри дымохода, проводят следующие действия:

- Оснащают дымоходный канал из кирпича металлической трубой (т.н. «гильзование»). Таким образом значительно облегчается чистка канала от сажи. Кроме того, это его герметизирует и утепляет: конденсат в таком случае возникает в заметно меньшем количестве, и отводится он быстрее.

- Устанавливают специальное устройство для сбора конденсата. Лучше всего это сделать на месте, где пересекается вертикальная и горизонтальная часть канала: тут отбирать влагу из потока газа удобнее всего. В процессе обслуживания конденсатосборника потребуется время от времени удалять из него накопившуюся воду.

- Используют хорошо просушенное качественное топливо.

- Проводят регулярные очистительные мероприятия. Лучшее время для этого – середина осени, в преддверии начала отопительного сезона.

- При возникновении необходимости проводят ремонт дымохода.

Даже если строго соблюдать все вышеизложенные рекомендации, это не даст гарантию полного отсутствия конденсата в дымовой трубе, так как это явление в любом случае будет сопровождать эксплуатацию печного оборудования. Однако заметно снизить процент выпадения влаги – задача вполне выполнимая: это приведет к увеличению эффективности системы и продлит срок ее эксплуатации.

Источник

Почему в трубе дымохода образуется конденсат и как от него избавиться?

В процессе работы отопительной системы появление влаги в дымоходе наносит вред не только самому дымоходу, но и отопительному прибору. Вступая в реакцию с продуктами горения, влага превращается в химически агрессивные вещества, нарушающие работу отопительной системы.

Избавиться от конденсата полностью нельзя, но можно минимизировать его количество и предотвратить нежелательные последствия.

Причины образования влаги в дымоходе

Любое топливо для котла, печи или камина при сгорании выделяет водяной пар, который в трубе дымохода остывает и образует на стенках осадок в виде капель. Происходит это из-за перепада температур на выходе из отопительного агрегата и в отдельных частях дымохода.

Дополнительно влага может попадать в дымовой канал снаружи во время дождя. Химическая реакция воды с сажей и смолами приводит к образованию кислот и щелочей.

По гладким стенкам конденсат стекает вниз, где скапливается, препятствуя отведению дыма и ухудшая тягу. Шероховатые поверхности задерживают и впитывают влагу, подвергаясь коррозии и преждевременному разрушению.

Кроме того, скопившиеся в дымоходе вещества могут проникать в помещение, вызывая неприятный запах и нанося вред здоровью.

Обратите внимание! Конденсат может образовываться не только с внутренней стороны, но и снаружи дымохода – при сильно отличающихся температурах в трубе и на улице. Результатом может стать разрушение самой трубы, если она изготовлена из влагопоглощающих материалов, а также стен и крыши в местах соприкосновения с дымоходом.

Факторы, влияющие на образование конденсата

Процесс образования конденсата в дымоходном канале зависит от нескольких факторов:

- Влажность топлива, используемого отопительной системой. Даже внешне сухие дрова содержат влагу, которая при горении превращается в пар. Торф, уголь и другие горючие материалы имеют определенный процент влажности. Природный газ, сгорая в газовом котле, тоже выделяет большое количество водяного пара. Не существует абсолютно сухого топлива, но увеличивает процесс конденсации плохо просушенный или отсыревший материал.

- Уровень тяги. Чем лучше тяга, тем быстрее выводится пар и меньше влаги оседает на стенках трубы. Он просто не успевает смешаться с другими продуктами горения. Если же тяга плохая, получается замкнутый круг: в дымоходе скапливается конденсат, способствующий засорению и еще больше ухудшающий циркуляцию газов.

- Температура воздуха в трубе и выходящих из отопительного прибора газов. Первое время после растопки по непрогретому каналу движется дым, также имеющий невысокую температуру. Именно на старте происходит наибольшая конденсация. Поэтому образованию конденсата наименее подвержены системы, работающие постоянно, без регулярных отключений.

- Температура и влажность внешней среды. В холодное время года из-за разницы температур внутри дымохода и снаружи, а также повышенной влажности воздуха на внешней и торцевой частях трубы конденсат образуется активнее.

- Материал, из которого изготовлен дымоход. Кирпич и асбестоцемент препятствуют стеканию капель влаги и впитывает образующиеся кислоты. Металлические трубы могут быть подвержены коррозии и ржавчине. Выполненные из керамических блоков или стальных нержавеющих секций дымоходы не дают химически агрессивным соединениям зацепиться за гладкую поверхность. Чем ровнее, глаже внутренняя поверхность и ниже влагопоглощающая способность материала трубы, тем меньше конденсата в ней образуется.

- Целостность дымоходной конструкции. При нарушении герметичности трубы, появлении на ее внутренней поверхности повреждений ухудшается тяга, быстрее засоряется канал, внутрь может попадать влага извне. Все это приводит к усилению конденсации пара и ухудшению работы дымохода.

Требования к конструкции дымохода

Выполнение требований норм и правил при возведении и эксплуатации дымоотводящей системы продлит срок ее службы, в том числе благодаря минимизации образования конденсата:

- При вертикальном расположении трубы допускается наличие горизонтальных участков длиной не более метра или наклонных, но без острых углов.

- Внутренняя поверхность дымохода должна быть гладкой, без выступов, щелей и других неровностей.

- Не допускается уменьшение диаметра канала по сравнению с выходным патрубком отопительного агрегата.

- Возможность для прочистки дымохода — важное требование при сооружении дымохода.

- Для обеспечения хорошей тяги и свободного выведения продуктов горения высота трубы должна учитывать высоту крыши отапливаемого здания.

Как устранить проблему?

Даже выполнив все требования при возведении дымохода, совсем избежать конденсации не выйдет. В готовой конструкции это тем более невозможно. Но решить проблему можно, избавившись от уже образовавшегося конденсата, снизив его концентрацию и минимизировав разрушительные последствия:

- Использовать только сухое топливо. При сгорании будет выделяться меньше влаги, уменьшится образование сажи, кроме того, такое горючее дает больше тепла при меньших затратах.

Важно! Этот способ не поможет при использовании газового котла, так как снизить количество выделяемого водяного пара при сгорании природного газа невозможно.

- Если дымоход выполнен из гигроскопичного материала, применяют гильзование. Внутри шахты прокладывают трубу из нержавеющей стали, которая принимает воздействие агрессивных веществ на себя. Гильза решит еще одну проблему – она нагревается быстрее кирпича или асбестоцемента, значит капли не будут образовываться в самом начале дымохода.

- Уменьшить разницу температур поможет утепление частей трубы, находящихся вне отапливаемого помещения. Дым будет медленнее остывать, большая его часть успеет выветриться вместе с конденсационным паром. Тонкие стальные трубы с этой целью обматывают теплоизоляционными материалами или прячут в дополнительно возведенную кирпичную шахту.

- Для улучшения тяги следует прочистить дымоход и устранить нарушения целостности трубы. Это облегчит выведение продуктов горения и обезопасит систему.

- Чтобы предотвратить попадание дождя и мусора, навершие дымовой трубы оснащают конусовидной насадкой – дефлектором. Он не пропускает внутрь осадки, а также улучшает тягу.

- В начале дымоотвода и на поворотах конструкции следует установить конденсатоотводчик. Монтируют его таким образом, чтобы было легко опустошить при наполнении.

Профилактические меры

Серьезных проблем с конденсацией можно избежать, проводя профилактику. Ряд превентивных мер, которые принимаются своевременно, облегчат содержание системы отопления и продлят срок ее безопасной и эффективной эксплуатации:

- очистку дымохода – отсутствие засоров обеспечит хорошую тягу и быстрое выведение продуктов сгорания и водяного пара (не реже одного раза в год);

- освобождение конденсатоотводчика от влаги по мере наполнения;

- плановый осмотр и проведение необходимого ремонта всей обогревательной системы.

Все эти работы при регулярном проведении позволят уменьшить количество конденсата и избежать множества других проблем в работе отопительной и дымовыводящей системы.

Обратите внимание! Профилактику обязательно проводят перед стартом отопительного сезона, не помешает она и после его завершения.

Источник