Теплообменные аппараты и приборы в легкой промышленности

Подготовка воды для котельных и систем теплоснабжения

Показатели качества воды. Надежность работы котлоагрегатов и систем теплоснабжения зависит от качества питательной и под- питочной воды. Показателями качества воды являются: прозрачность, характеризующая количество взвешенных частиц; жесткость, показывающая содержание солей кальция и магния; сухой остаток — содержание минеральных и органических примесей после выпаривания; щелочность — содержание анионов НСО — (гидрокарбонатов), СО 2- 3 (карбонатов) и ОН — (гидроксидов); содержание агрессивных газов O2 и СO2.

Основной задачей подготовки воды является предотвращение коррозии элементов котлоагрегатов и трубопроводов и образования на них накипи.

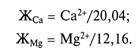

Источником водоснабжения тепловых станций и котельных могут служить поверхностные воды рек, озер, водохранилищ, а также подземные воды из артезианских скважин. Поверхностные воды всегда содержат растворенные в них вещества и нерастворенные механические примеси. Например, возможный состав примесей в речной воде: общее содержание солей — 331,8 мг/л; взвешенных веществ — 10 мг/л; сухой остаток — 360 мг/л. Общая жесткость 1 ммоль • экв/л, общая щелочность — 1,3 —2,3 ммоль • экв/л. Для расчета концентраций кальция и магния (мг/кг, ммоль/кг) их молекулярные массы делят на эквивалентные массы этих катионитов:

Подземные воды обычно прозрачны и не содержат механических примесей.

Требования, предъявляемые к воде, зависят от ее назначения. Наиболее жесткие требования предъявляются к питательной воде прямоточных котлов, так как содержащиеся в ней примеси не могут быть удалены с продувочной водой, как это делается в барабанных котлах. Примеси могут оседать на поверхностях нагрева котла или удаляться с паром в турбину.

Нормы качества питательной воды котлоагрегатов предусматривают предельные значения жесткости, содержания кремния, соединений железа и меди, диоксида углерода и кислотности воды pH.

Например, жесткость питательной воды котлов с естественной циркуляцией и давлением более 10 МПа не должна превышать 1 ммоль • экв/л, содержание оксида кремния — 40 мг/л, железа — 20 мг/л, меди — 5 мг/л, С02 — отсутствует, pH — 9.

Температура воды, поступающей в тепловые сети, не должна превышать 150 °С. Восполняют потери воды в тепловых сетях под- питочной водой, требования к качеству которой зависят от назначения системы теплоснабжения. Общее содержание солей в подпиточной воде не должно превышать 1,5 ммоль • экв/л.

Методы подготовки воды для котельных и систем теплоснабжения. Выбор метода подготовки воды определяется также требованиями к качеству воды и видам содержащихся в ней примесей.

Осветление воды является первой стадией ее подготовки. Цель осветления — освобождение воды от взвешенных частиц, имеющих грубодисперсную, тонкодисперсную или коллоидную форму. Чаще всего очищают воду от дисперсных частиц отстаиванием и фильтрованием. При фильтровании используют однослойные механические фильтры с загрузкой дробленого до размеров 0,5 —1,2 мм антрацита и двухслойные механические фильтры с загрузкой кварцевого песка с песчинками размерами 0,5 —1,2 мм или дробленого до размеров 0,8 —1,8 мм антрацита.

Для удаления из воды коллоидных частиц их необходимо сначала укрупнить, что достигается коагулированием. Коагулянтами являются: A12(S04)3— 18Н20, FeS04-7H20 и FeCl3.

Уменьшение содержания солей в воде можно проводить различными методами, которые зависят от природы солей, степени очистки воды, экономической целесообразности.

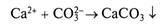

Осаждение воды используют для уменьшения ее жесткости. В результате связывания катионов кальция и магния ионами С03

, ОН», Р04» образуются труднорасторимые соединения СаС03, Mg(OH)2, Са3(Р04)2, которые выпадают в осадок и затем удаляются.

Реагентами, добавляемыми в воду, нагретую до температуры 40 °С, являются оксид и гидроксид кальция, карбонат натрия, гидроксид натрия.

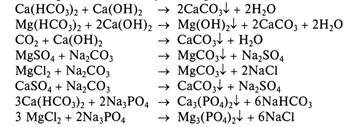

При этом происходят следующие реакции:

Как видно из приведенных реакций, использование комбинированного способа снижения жесткости позволяет устранить как временную (карбонатную), так и постоянную жесткость. Обработка воды ортофосфатом натрия дает более полное осаждение катионов Са 2+ и Mg 2+ .

Методом осаждения можно снизить карбонатную жесткость до 0,7 ммоль • экв/л, удалить растворенный в ней диоксид углерода. Некарбонатную жесткость снижают с помощью ионов СО 2 ‘ карбоната натрия

Магнитная обработка воды также относится к методам осаждения. После воздействия магнитного поля на воду слой накипи при кипении не образуется. Соли в виде шлама выпадают в воду и непрерывно удаляются продувкой из грязевиков и нижних коллекторов котла. Магнитную обработку применяют, если карбонатная жесткость не превышает 9 ммоль • экв/л, а содержание железа в исходной воде не более 0,3 мг/л.

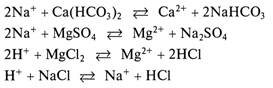

Ионный обмен не требует реагентов, удаляемые из воды примеси не образуют осадка. Этот метод очистки представляет собой сочетание химического метода снижения жесткости воды (умягчения) с физико-химическим. Сущность метода заключается в удалении из воды ионов кальция и магния при помощи ионитов, способных обменивать свои ионы на ионы, содержащиеся в воде. Различают процессы катионного и анионного обмена. В основе катионного процесса снижения жесткости воды лежат реакции обмена ионов натрия и водорода катионита на ионы Са 2+ и Mg 2+

Ионитами служат сульфированный уголь и синтетические смолы (КУ-1, КУ-2-8 и др.).

При двухступенчатом Na-катионировании жесткость воды может быть снижена до 0,01 ммоль/кг. Основной недостаток Na-ка- тионирования состоит в том, что превращение карбонатной жесткости воды в гидрокарбонат натрия обусловливает высокую натриевую щелочность воды в котле. Поэтому Na-катионирование может быть использовано для воды с относительно малой карбонатной жесткостью.

В результате Н-катионирования общая жесткость воды снижается до 0,25 ммоль • экв/л, а карбонатная жесткость устраняется полностью.

Однако применение Н-катионирования дает кислую воду, не пригодную для питания котлов. Этот метод обычно применяют для снижения относительной щелочности артезианских или водопроводных вод.

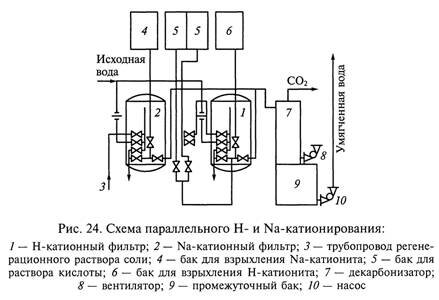

В практике получили распространение методы параллельного, совместного и последовательного Н- и Na-катионирования. При параллельном катионировании (рис. 24) вода двумя параллельными потоками подается на Н- и Na-катионные фильтры соответственно, после чего направляется в общий трубопровод. Умягченную воду пропускают через декарбонизатор для удаления свободного диоксида углерода и через Na-катионный фильтр второй ступени. Такая схема обработки воды применяется при содержании сульфатных и хлоридных ионов в исходной воде 5 — 7 ммоль • экв/л, карбонатной жесткости более 50 % и позволяет получить воду с остаточной щелочностью не выше 0,35 ммоль • экв/л.

Совместное Н- и Na-катионирование применяют, если суммарное содержание ионов СО|» и С1 в исходной воде не превышает 5 ммоль/кг, а получаемая щелочность умягченной воды не вызывает увеличения продувки котлов.

При последовательном Н- и Na-катионировании часть воды подается на Н-катионные фильтры, а затем нейтрализуется жесткой исходной водой. Далее для удаления свободной углекислоты вода направляется в декарбонизатор, а из него для дальнейшего умягчения перекачивается на Na-катионные фильтры. Недостатком такой схемы является последовательное прокачивание воды через два фильтра, что ведет к увеличению расхода электроэнергии.

Последовательное Н- и Na-катионирование применяют для обработки сильно минерализованных вод с содержанием солей более 1000 мг/л и карбонатной жесткостью не более 50 %.

Для восстановления обменной способности ионитов проводят процессы регенерации. Регенерацию Na-катионита проводят раствором хлорида натрия, Н-катионита — раствором серной кислоты.

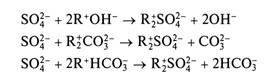

При анионном обмене используют слабо- и сильноосновные аниониты. Слабоосновные аниониты могут обменивать свои ионы только на анионы сильных кислот (серной, соляной, азотной)

Если перед слабоосновном анионитным фильтром поставить Н-катионный фильтр, то в результате взаимодействия ионов водорода с гидроксильными карбонатными и гидрокарбонатными ионами образуется вода и диоксид углерода, т. е. достигается частичное химическое обессоливание.

При помощи сильноосновных анионитов можно провести полное химическое обессоливание, при этом из воды удаляются анионы как сильных, так и слабых кислот, в том числе HSiO^ и НСО5

Поскольку сильноосновные аниониты дороги, их применяют при подготовке воды, к которой предъявляются высокие требования, например воды для прямоточных паровых котлов сверхкритического давления.

В качестве анионитов применяют синтетические смолы марок АН-18-6, АН-34 и др.

Термическое обессоливание воды применяют на ТЭЦ при большом количестве невозвращенного конденсата (от промышленного потребителя) или при высокой минерализации исходной воды.

Процесс проводят в испарителях или парообразователях. Полученный дистиллят используют для питания котлов. Загрязняющие исходную воду вещества остаются в аппарате, откуда их удаляют непрерывной продувкой.

Испаритель служит для восполнения небольших потерь конденсата и в некоторых случаях заменяет более сложную химическую водоподготовку.

Парообразователь используют не только для восполнения потерь конденсата, но и для получения пара, поступающего к промышленному потребителю, что снижает потерю высококачественного конденсата. К питательной воде испарителей и парообразователей предъявляются менее жесткие требования, чем к питательной воде котлов. Жесткость воды должна быть не более 0,03 ммоль • экв/л, содержание кислорода не более 0,03 мг/л, сульфита не более 2 мг/л, pH должна находиться в пределах 8 — 8,5.

Деаэрация воды позволяет выделить из ее состава коррозионноактивные газы.

Основным методом деаэрации воды является термический метод, базирующийся на законе Генри—Дальтона, суть которого можно сформулировать следующим образом: для удаления растворенных в воде газов достаточно нагреть ее до температуры кипения. При этой температуре растворимость газов в воде становится близкой к нулю и происходит десорбция кислорода и свободного диоксида углерода.

Нормами установлено следующее содержание кислорода: в сетевой воде водогрейных котлов — 0,05 мг/л, в питательной воде паровых котлов — 0,03 мг/л.

Деаэрацию воды проводят паром или перегретой водой.

Интенсификация процесса деаэрации осуществляется проти- воточным движением потоков воды, поступающей на деаэрацию, и греющего пара и увеличением поверхности их контакта барботажем, разбрызгиванием, подачей воды на сита.

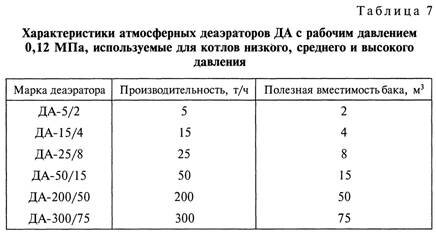

Деаэрационная установка — деаэратор (табл. 7) состоит из колонны, охладителя выпара и бака-аккумулятора. В охладитель вы- пара поступает смесь газов и пара, десорбируемая из воды. Пар конденсируется, а газы уходят в атмосферу. Если деаэрация проводится при пониженном давлении, то отсос газов осуществляют пароструйными или водоструйными эжекторами, струйными насосами. Охладитель выпара позволяет полезно использовать теп-

лоту конденсации пара для подогрева воды. Бак-аккумулятор увеличивает поверхность контакта деаэрируемой воды с паром при его барботаже через слой воды, а также обеспечивает аварийный запас питательной воды.

Деаэрацию можно проводить при атмосферном, повышенном или пониженном давлении. Деаэрация при пониженном давлении требует герметичности всей системы, включая трубопроводы.

Деаэраторы типа ДА обеспечивают устойчивую обработку воды при работе с нагрузкой, равной 30—120% номинальной производительности.

Деаэраторы этого типа могут комплектоваться с индивидуальными охладителями выпара. В этом случае бак-аккумулятор отсутствует. Недостатком таких аппаратов является их значительная высота.

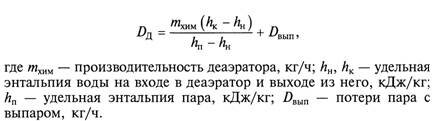

Требуемое количество греющего пара (кг/ч) определяют по уравнению теплового баланса

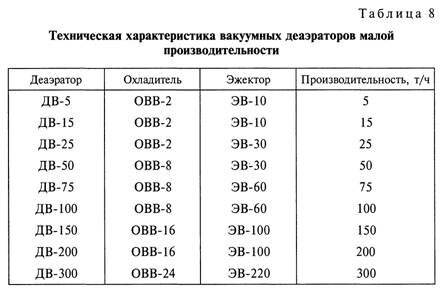

В табл. 8 приведены технические характеристики вакуумных деаэраторов с рабочим давлением 0,03 МПа. Деаэраторы устанав-

ливают в котельных, оборудованных котлами низкого давления и небольшой производительности при температуре питательной воды 70 — 100 °С.

Для создания разрежения и удаления газов из деаэраторов используют не только водоструйные и пароструйные эжекторы, но и вакуум-насосы, например ВК-25 с подачей 240 — 3000 м 3 /ч.

Температура воды в деаэраторах может повышаться не только благодаря подаче греющего пара, но и при дросселировании нагретой воды. В процессе дросселирования давление уменьшается до значения, при котором температура насыщения становится меньше температуры нагретой воды, поступающей в деаэратор. Такие деаэраторы называются деаэраторами перегретой воды.

Дозировку реагентов рассчитывают на полную очистку воды.

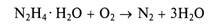

Для удаления кислорода из термически деаэрированной питательной воды в нее добавляют гидрат гидразина или сульфат гид- разиния

Источник

ВОДОПОДГОТОВКА ДЛЯ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ

Для обеспечения надежной, долговечной и безаварийной работы системы теплоснабжения необходима качественная подготовка сетевой и подпиточной воды. Особенно важное значение имеет водоподготовка в открытых системах теплоснабжения, где расход подпиточной воды велик, поскольку он восполняет кроме утечек воды из сети также расход воды на горячее водоснабжение,.

Подпиточная вода не должна вызывать накипеобразования и шламовыделения в подогревателях, трубопроводах и местных системах, а также коррозию металла [73].

В открытых системах подпиточная вода должна согласно требованиям санитарного надзора соответствовать ГОСТ 2874-82* «Вода питьевая» по всем показателям, кроме температуры.

Согласно Правилам технической эксплуатации (ПТЗ) [80] сетевая и подпиточная вода теплосетей должна удовлетворять следующим нормам: — содержание кислорода не более 0,05 мг/л;

— содержание взвешенных частиц не более 5,0 мг/л; — при наличии в системе теплоснабжения пиковых водогрейных котлов остаточная карбонатная жесткость должна быть не более 400 мкг-экв/л при нулевом содержании свободной углекислоты; — при отсутствии в системе пиковых водогрейных котлов остаточная карбонатная жесткость может быть выше, но не более 700 мкг- экв/л [80], содержание свободной углекислоты не нормируется

— значение рН для закрытых систем теплоснабжения в пределах 8,3—9,5; для открытых систем 8,3—9,0; при этом верхний предел рН допускается при глубоком умягчении воды, а нижний с разрешения энергосистемы может корректироваться в зависимости от интенсивности коррозионных явлений в системе теплоснабжения. Для закрытых систем верхний предел рН допускается поддерживать на уровне до 10,5 при одновременном уменьшении карбонатного индекса до 0,1 (мг-экв/дм 3 ) 2 . —

Необходимость более глубокой обработки подпиточной воды в системах с пиковыми водогрейными котлами объясняется более высокой температурой поверхности нагрева котлов по сравнению с пароводяными подогревателями.

Кроме того, для обеспечения в открытых системах теплоснабжения требуемого качества горячей воды, подаваемой абонентам в соответствии с ГОСТ 2874-82 «Вода питьевая», исходная вода, используемая для приготовления подпиточной воды, должна иметь низкую окисляемость (не более 4 мг/л).

Опыт эксплуатации открытых систем теплоснабжения показывает, что при повышенной окисляемости сетевой воды в застойных зонах системы возникают сульфидные загрязнения, сообщающие воде неприятный запах и цветность.

Для удовлетворения норм ПТЭ вода, используемая для подпитки тепловых сетей и СЦТ, должна быть предварительно обработана. Под обработкой подпиточной воды подразумевается удаление из нее раство-ренных газов, главным образом кислорода О2 и диоксида углерода СО2 — основных коррозионных агентов, и создание таких условий, при которых соли временной жесткости, если таковые в воде имеются, не распадались бы в системе и не вызывали образования накипи и шлама. Для подпитки тепловых сетей должна применяться деаэрированная вода (природная или умягченная содово-известковым, катионитным или другим методом) или вода со стабилизированной жесткостью.

Умягчение воды.Снижение карбонатной (временной) жесткости воды, используемой для подпитки тепловых сетей, производится в большинстве случаев в катионитных фильтрах, т.е. фильтрах, заполненных катионными материалами (сульфоуголь, сильнокислотный катионит КУ-2-8, леватит 8-100 и др.). Только при мягких водах с содержанием карбонатной жесткости Жк

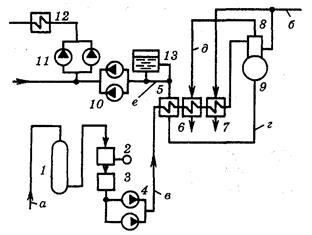

Действующими нормами [73] в открытых системах теплоснабжения допускается обработка подпиточной воды посредством ее подкисления улучшенной контактной серной кислотой (ГОСТ 2184-77*) при автоматическом дозировании кислоты и автоматической защите от перекисления воды. На рис. 7.7 показана принципиальная схема установки для обработки подпиточной воды, состоящая из Н-катионитного фильтра 1, атмосферногодеаэратора 8 и аккумулятора деаэрированной воды 13.

Рис. 7.7. Принципиальная схема установки для

Источник