- Что делать если затоплен дом? Как избавиться от воды и чем осушить его после затопления? на сайте Недвио

- Что будет, если после затопления дома, не осушить его вовремя?

- Как эффективно осушить стены и пол дома?

- Как правильно осушить дом после затопления естественным образом?

- Какими средствами и оборудованием можно осушить дом после затопления?

- Осушители воздуха

- Как осушить стену дома своими силами?

- Как осушить потолок, полы и окна в доме?

- Что делать, если во время дождей затапливает участок, а в подвале дома стоит вода? 5 способов это предотвратить

- Отведение воды от фундамента

- Осушение участка

- Дренаж без щебня

- Устройство отмостки

- Прокладка ливневки

- Установка откачивающих насосов

- Куда отводить воду?

Что делать если затоплен дом? Как избавиться от воды и чем осушить его после затопления? на сайте Недвио

Проживание в своем частном доме имеет немало преимуществ: это и большая площадь, простор, отсутствие ограничений, соседей, приватность, безопасность, но это еще и большая ответственность. После обильных дождей, паводков и наводнений наш дом может быть затоплен водой, и жаловаться в данном случае некому, в отличие от квартир. Решать проблему придется самому: убирать лишнюю воду и осушать его помещения.

Ниже мы расскажем как это можно сделать максимально эффективно и быстро.

Что будет, если после затопления дома, не осушить его вовремя?

Затопление дома и большое количество влаги в помещениях не сулит ничего хорошего. Если вовремя не осушить стены, крышу и полы, все это приведет к образованию плесени и грибков и неприятного запаха затхлости в вашем доме.

Но это еще пол-беды. Споры от плесени и грибков имеют свойство распространяться по воздуху, а это значит, что здоровье вашей семьи окажется под угрозой. Поэтому избавиться от лишней воды и влаги в доме следует как можно скорее, как и от последствий затопления (гнили и пятен на стенах). Заказать профессиональную сушку дома после затопления мы рекомендуем здесь: https://sushka.pro/.

Можно ли осушить дом своими силами? Да, это возможно. Только учитывайте два важных фактора: наличие необходимого оборудования и время. Учтите, что тянуть в этом вопросе нельзя, всего нескольких часов после затопления дома достаточно, чтобы все элементы конструкции здания: потолок, стены, пол и кровля — поглотили огромное количество воды, что приведет к вышеупомянутым последствиям.

В данной статье мы расскажем как делается сушка домов и как эффективно избавиться от последствий подтопления дома, а также приведем способы как можно быстро осушить поверхности стен, пола и потолка.

Как эффективно осушить стены и пол дома?

Безусловно, первое, что вы должны сделать — откачать лишнюю воду, а затем убрать всю влажную мебель, предметы интерьера и ковры внутри дома. В крайних случаях, если произошло интенсивное затопление стен, также необходимо будет удалить штукатурку со стен.

Есть два разных способа сделать дом сухим после наводнения:

Рассмотрим их особенности более предметно.

Как правильно осушить дом после затопления естественным образом?

Этот метод предполагает, что вы не будете использовать какие-либо устройства для удаления лишней воды и влаги из дома. Безусловно, сегодня есть масса оборудования и решений, которые позволяют эффективно откачать воду и осушить дом, но они иногда могут испортить сделанный ремонт или нарушить некоторые элементы конструкции дома. Поэтому лучше сначала попробовать просушить дом естественным образом.

Первый этап естественной сушки дома — открыть все двери и окна. Благодаря интенсивной естественной вентиляции с улицы, лишняя влага уйдет из дома без какого-либо механического вмешательства. Однако недостатком такого решения является длительное время сушки. Вам придется подождать не меньше нескольких часов, пока затопленные помещения высохнут за счет притока свежего воздуха. Так что этот метод, в основном, подойдет для небольших дач и домов, которые были частично затоплены.

Напротив, осушить большие дома таким естественным образом скорее всего не получится. И дело не только в большей площади и, как правило, огромного количества воды — как в стенах, так и в земле, на которой возводится дом — но и из-за погоды. Этот метод бесполезен, если на улице сильная влажность или идет дождь и, того хуже, снег.

Зимой осушить дом сложнее не только из-за снега и низких температур, но из-за необходимости отапливать дом. Очевидно, что отопить его с открытыми окнами не получится, к тому же отопление затопленного дома может привести к тому, что начнет отслаиваться краска и штукатурка, а все деревянные полы и стены «вздуются» и даже начнут разрушаться.

Для таких сложных случаев осушения дома уже не обойтись без механических средств, в частности мощных вентиляторов, которые будут создавать потоки воздуха в нужном направлении. И здесь мы плавно переходим к механическим средствам осушения домов.

Какими средствами и оборудованием можно осушить дом после затопления?

Как правило, любое оборудование призвано усилить и ускорить естественное осушение дома. Первое, на что стоит обратить внимание — это любые обогреватели и радиаторы, используемые в качестве дополнения к обычному бытовому отоплению. Если в вашем доме есть переносные, мобильные радиаторы, просто перенесите их к поврежденной водой стене и включите на полную мощность.

Для более быстрой просушки дома вы можете использовать любые виды обогревателей: электрические, газовые или масляные. Важно постоянно контролировать работу радиатора, ведь вы включаете его на полную мощность в поврежденном водой доме, если не следить за обогревателем в такой ситуации, он может испортить поверхность и даже привести к пожару.

Помимо переносных обогревателей вам также пригодятся любые вентиляторы. Чем мощнее они будут, тем лучше. Если ваш дом оборудован приточно-вытяжной системой вентиляции, включите ее на полную мощность. Но, перед этим, обязательно проверьте не оказалась ли она затопленной. Если вентиляция затоплена, нужно сначала удалить с нее всю воду и насухо протереть, в противном случае это может привести к замыканию в проводке.

Осушители воздуха

Это специально разработанное оборудование, более мощное и эффективное при борьбе с лишней влажностью в домах и помещениях, по сравнению с традиционными обогревателями и вентиляторами. За счет чего такие устройства быстро осушают воздух? В их конструкции есть механизм, который капельки воды в воздухе превращает в простую воду, которая затем отправляется в отдельные резервуары.

Благодаря покупке осушителя воздуха можно значительно ускорить процесс осушения дома после затопления. Для больших домов, а также в случае больших наводнений рекомендуется использовать промышленные осушители. Только они смогут справиться с таким избытком воды.

Эти устройства очень быстро удаляют влагу и конденсат со стен и других поверхностей. Однако у них есть 2 недостатка:

- высокая цена;

- большое потребление электроэнергии.

Хотя, безусловно, есть и недорогие решения. Все зависит от мощности устройства. По этому параметру они разделяются на:

- конденсационные осушители воздуха;

- абсорбционные осушители воздуха;

- промышленные осушители воздуха.

Для квартир, дач, таунхаусов и небольших домов будет достаточно приобретение оборудования первых двух типов. Для больших коттеджей и особняков, как мы уже отмечали выше, лучше приобрести промышленные осушители.

Для проверки состояния влажности стен, пола и потолка строители часто используют специальный прибор гигрометр. Оно позволяет быстро найти даже скрытые протечки и затопленные элементы внутри дома.

Эксплуатация всего вышеописанного оборудования будет иметь смысл только в том случае, если в доме предусмотрена эффективная вентиляция. Использование осушителя, вентиляторов и других «усилителей» для каждого элемента здания выглядит по-разному. Итак, давайте подробнее рассмотрим методы сушки конкретных поверхностей.

Как осушить стену дома своими силами?

Разумеется, для внутренних и наружных стен будут выполняться совершенно разные действия. В частности, для сушки стен внутри дома порядок будет следующим:

- Первым делом необходимо удалить со стены все поврежденные водой элементы — обои, стеновые панели, плитку и т. д.. Если стена затоплена очень сильно, придется удалить штукатурку — как в месте затопления, так и примерно на 0,5 метра над ним;

- Далее следует приступить к очистке стен и их дезинфекции;

- После того, как вся влага высохнет, можно повторно нанести штукатурку и начать финишную отделку.

Сушка наружных стен будет немного более сложной задачей:

- Если в вашем доме слоистая конструкция стены, проверьте, есть ли вода в последующих слоях? Каким образом? Просто просверлите отверстие над основанием стены. Если появится вода, придется делать отверстия по всей ширине стены с интервалом примерно в 1 метр;

- Затем, как и в случае с внутренними стенами, следует соскрести штукатурку;

- Следующий этап — очистить и продезинфицировать стены;

- Если теплоизоляция дома была сильно затоплена, нам придется заменить ее. Конечно, это будет стоить довольно дорого, поэтому, если вы не располагаете средствами на замену теплоизоляции, можно попытаться просто высушить ее, а затем очистить и продезинфицировать.

Как осушить потолок, полы и окна в доме?

Для того, чтобы потолок быстро высох, необходимо просверлить отверстия, через которые будет вытекать вода. Если у вашем доме деревянные перекрытия, придется демонтировать все элементы из дерева (например, полы). То же самое касается изоляции и засыпки. После сушки следует заново дезинфицировать потолок и нанести пропитку на новые деревянные материалы, которые защитят их от грибка и плесени.

Помните, что панели пола, все типы напольных покрытий и деревянные элементы пола, после затопления уже не пригодны к эксплуатации, поэтому их следует удалить. Затем приступайте к очистке бетонного основания и дезинфекции пола и потолка. Только после тщательной сушки можно начинать укладку нового пола.

Но что, если поверхность бетона оседает и его конструкция содержит большое количество воды? К сожалению, в таких случаях придется его расточить.

Есть еще окна. Если они деревянные, ничего уже не поделаешь — их придется заменить. Хотя, можно попытаться их тщательно очистить и продезинфицировать. При небольших повреждениях водой этого будет достаточно.

Отвечая на вопрос, как осушить дом после затопления, мы не должны забывать об осмотре здания как до, так и после всех работ. Следует внимательно изучить состояние стен (царапин, деформаций), кровли, потолка, а также фундаментов. В случае серьезного нарушения конструкций дома, лучше пригласить специалистов.

В заключение данной статьи предлагаем посмотреть как делают сушку домов профессионалы:

Не забудьте добавить сайт Недвио в Закладки. Рассказываем о строительстве, ремонте, загородной недвижимости интересно, с пользой и понятным языком.

Источник

Что делать, если во время дождей затапливает участок, а в подвале дома стоит вода? 5 способов это предотвратить

Сильные дожди могут стать серьезной проблемой для владельцев частных домов. Стоящая на участке вода подмывает фундаменты построек, вредит корням растений, да и ходить по раскисшей земле — удовольствие ниже среднего. А значит, необходим ряд мер, предотвращающих подтопление дома и участка

Отведение воды от фундамента

Проблема, с которой сталкиваются многие владельцы загородных домов, — подтопление фундамента здания, в результате чего появляется сырость, а нередко и протечки в подвале или цокольном этаже, приводящие к распространению грибка и постепенному разрушению основания дома. Как этого избежать?

Еще на стадии строительства коттеджа необходимо защитить фундамент гидроизоляцией и создать систему дренажа для отвода избыточной воды.

Необходимость дренажа

Причиной подтопления фундамента могут стать как грунтовые воды с небольшой глубиной залегания, так и поверхностные воды, обильно насыщающие почву в период таяния снега весной или затяжных дождей летом и осенью. Сложная ситуация возникает, когда на участке высокий уровень грунтовых вод (УГВ) и часть фундамента оказывается ниже него. Устройство системы дренажа позволяет опустить этот уровень ниже подошвы фундамента, устранив гидростатическое давление воды на подземную конструкцию строения. Однако при этом можно столкнуться с рядом трудностей.

Во-первых, если нельзя отводить собранную дренажом воду самотеком, то понадобится надежный (и, следовательно, недешевый) насос для откачивания ее за пределы участка, и агрегату, скорее всего, придется работать круглый год, чтобы обезопасить подвал коттеджа от подтопления. А значит, не избежать увеличения расходов на электроэнергию. К тому же потребуется предусмотреть автономное энергоснабжение насоса на случай отключения электричества в поселке.

Во-вторых, для достижения желаемого результата может понадобиться дренаж на всей территории участка. Учитывая эти трудности, некоторые специалисты рекомендуют в ситуации с высоким УГВ вообще отказаться от дренажа и ограничиться лишь качественной гидроизоляцией подземной части дома. А для защиты котлована от воды при возведении фундамента выкопать дренажные траншеи по периметру котлована и откачивать собранную ими воду насосом. Другие эксперты полагают, что под постоянным гидростатическим давлением даже самая надежная гидроизоляция со временем может потерять герметичность, поэтому понижение УГВ в данном случае обязательно.

Перед началом строительства подземной части здания желательно определить уровень грунтовых вод, для чего придется обратиться к услугам специалистов, которые проведут соответствующие исследования (потребуется бурение нескольких скважин, изучение гидрогеологической карты местности и пр.). И на основании их рекомендаций решить, делать дренаж или нет

Если же речь идет о поверхностных водах, то тут многое зависит от типа грунта на участке. Так, песчаные грунты хорошо пропускают воду, и при условии отсутствия в их толще водоупорных глинистых слоев можно вообще отказаться от дренажа подземного сооружения.

Увы, в средней полосе России чаще всего встречаются глинистые грунты, которые плохо пропускают воду. Осадков же в нашем регионе — с избытком, поэтому при строительстве дома с подвалом или цокольным этажом глубиной более 1 м без дренажа фундамента, как правило, не обойтись.

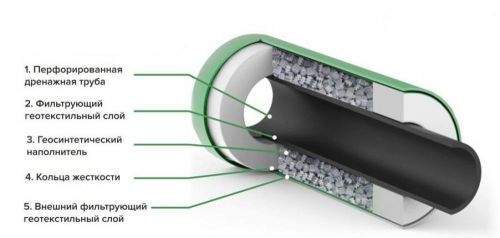

Какие дренажные трубы выбрать?

Наиболее распространенная в коттеджном строительстве система дренажа фундамента включает в себя сеть взаимосвязанных дренажных труб (дрен), фильтрующий слой, а также смотровые колодцы и накопительную емкость, в которой обычно устанавливают погружной насос для отвода собранной воды за пределы участка.

Дренажная труба — основной элемент системы. Сегодня чаще всего используют дрены из полимерных материалов — полиэтилена низкого давления (ПНД) и поливинилхлорида (ПВХ).

Достоинства полимерных труб — высокая стойкость к воздействию агрессивных веществ, имеющихся в воде и почве, удобство в транспортировке и монтаже. Как заявляют производители, срок службы изделий составляет не менее 50 лет при письменной гарантии на них — до 2 лет

Главное качество, которым должна обладать дрена, — высокая поперечная жесткость, позволяющая изделию выдерживать значительное давление грунта. Считается, что трубы из ПВХ жестче, поэтому их можно укладывать на глубину до 10 м, в то время как изделия из ПНД — на глубину до 6 м. Впрочем, жесткость достигается не только за счет материала трубы, но и за счет ее формы, толщины стенок и диаметра. Что касается формы, то чаще всего встречаются дрены круглого сечения с гофрированной поверхностью. Благодаря такой поверхности труба сохраняет высокую поперечную жесткость в сочетании с продольной гибкостью, что облегчает монтаж изделия. Кроме того, по словам изготовителей труб данного типа, за счет гофрированной структуры увеличивается водоприемная поверхность дрены. Подобные трубы допустимо укладывать на глубину, как правило не превышающую 4 м. Для монтажа на большей глубине предусмотрены двухслойные трубы — с гофрированной внешней и гладкой внутренней стенками.

Создание системы дренажа фундамента

Монтаж дренажной системы лучше всего осуществлять на стадии возведения фундамента. Если дом уже построен, выполнить дренаж тоже возможно, но это потребует большого объема земляных работ, притом не только вокруг здания, но и на участке. Как правило, дренажные трубы располагают в виде кольца по наружному контуру фундамента.

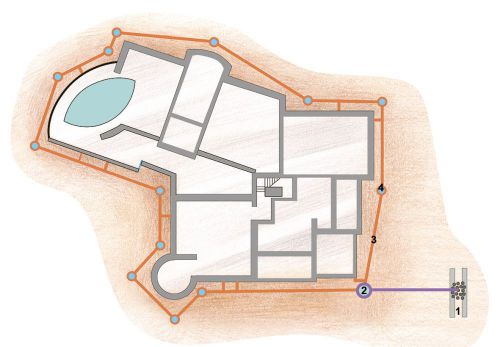

Вариант устройства дренажной сети

Трубы обязательно должны иметь уклон — не менее 2 мм/пог. м. Однако для обеспечения скорости воды, при котором в дрене не будет происходить заиливание, понадобится уклон 5–10 мм/пог. м. Трубы должны находиться внутри фильтрующего слоя из щебня, гравия, крупнозернистого песка. Обычно этот слой дополняют геотекстилем — тканым или нетканым полотном из синтетических волокон, способным пропускать воду, но задерживающим мелкие частицы грунта.

Еще один элемент системы осушения почвы — смотровые колодцы. Их рекомендуют устанавливать в местах резких изгибов дренажной трассы с целью контроля ее работы и обеспечения возможности промывки труб (водой под высоким давлением) в случае их засорения.

Собранная дренами вода поступает по трубопроводу в накопительный колодец — самую низкую точку дренажной сети. Чаще всего его изготавливают из нескольких железобетонных колец с внутренним диаметром не менее 1000 мм. Такой колодец не является местом постоянного отстоя воды: обычно ее откачивает погружной насос, располагаемый в колодце. Поэтому объем колодца должен быть достаточным прежде всего для установки в нем насоса и для накопления определенного объема воды при периодическом режиме откачки или в случае перебоя с подачей электроэнергии.

Подробнее о технологии устройства дренажа фундамента в материале «Допотопная схема»

Осушение участка

Чтобы избавить участок от дождевых вод используют закрытый дренаж — систему дрен, погруженных в грунт. Как и в случае с дренажом фундамента, вода движется под землей (самотеком или при помощи насоса), и попадает в водосборный колодец, а из него — в придорожную канаву, ближайший водоем или общую систему дождевой канализации, если таковая имеется.

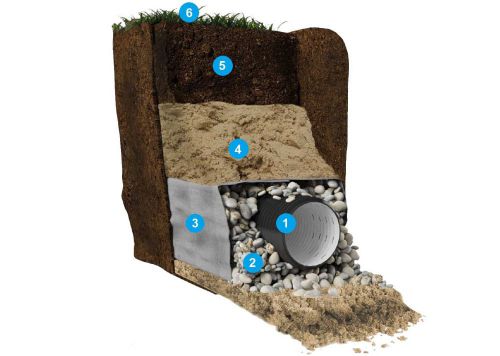

Технология укладки дрен

Отводящие воду трубы укладывают в траншеи, глубина которых определяется несколькими факторами, основной из которых — тип почвы. Для минеральных грунтов этот показатель составляет от 60 до 150 см. Для торфяных — 100-160 см. Увеличенная глубина во втором случае связана с тем, что торф нестабилен — он постоянно разлагается и вымывается.

Этапы устройства системы дренажа

На глубину прокладки дрен влияет еще один фактор — глубина залегания так называемого водоупора, то есть почвенного пласта, непроницаемого для влаги. Очевидно, что дрену нужно укладывать выше него, иначе в дренажной системе просто не будет смысла. Определить, где проходит водоносный горизонт, а также узнать другую полезную информацию о состоянии почвы на участке, можно, сделав геодезические исследования.

Ширина траншеи для дрен составляет в среднем 30-40 см. Чтобы избежать осыпания грунта в процессе рытья, ее стенки делают небольшим с уклоном наружу. Если грунты слабые, траншею можно временно укрепить сколоченными из досок щитами.

Одна погруженная в грунт дренажная труба длиной 1 м осушает в среднем 10-20 м² участка

Чтобы обеспечить естественный ток воды, дрены нужно прокладывать с уклоном в сторону излива. Минимальный уклон — 3 мм на 1 м длины. Разумно будет увеличить эту цифру до 5 мм на 1 м длины. Но делать слишком крутой спуск не следует, иначе быстро текущая вода будет переполнять систему в нижней точке.

Шаг расположения дрен зависит от типа грунта. На тяжелых — глинистых и суглинистых — трубы прокладывают на расстоянии от 4 до 15 м друг от друга. На легких супесчаных и песчаных — через каждые 20-30 м.

Схема устройства системы дренажа

Завершив земельные работы, на дно траншеи укладываю геотекстиль и далее делают подушку из щебня (обратный фильтр) для дренажной трубы. Стремясь упростить себе задачу, многие ограничиваются слоем песка толщиной около 10 см, но лучше использовать щебень.

Следующий этап — собственно прокладка труб. Чтобы отверстия в дренах не забивались грязью, необходим еще один фильтр, который подбирают в зависимости от типа почвы на участке. На глинистых грунтах лучше всего работает оболочка из кокосового волокна. В продаже можно найти готовые трубы, обернутые этим материалом. Для суглинков подходит геотекстиль толщиной от 2 до 4 мм. А если в грунте преобладает песок, подойдет стеклохолст и схожие с ним тонкие материалы.

Обернутую в тот или иной фильтр дрену засыпают щебнем (фракции 20-40 мм) на 2/3 глубины траншеи. Поверх заводят концы полотна геотекстиля и делают песчаную подушку толщиной 5-10 см. А ее, в свою очередь, засыпают плодородным грунтом и засеивают газоном. На этом прокладку труб можно считать законченной.

Дренажные колодцы

Даже прошедшая сквозь фильтры грунтовая вода, поступающая в дрены, не может похвастаться кристальной чистотой. Чтобы песок, ил и прочие загрязняющие частицы не препятствовали работе системы, ставят дренажные колодцы. Вода, попадая в них, замедляет течение, и содержащаяся в ней взвесь оседает на дне, которое должно быть ниже зоны присоединения труб как минимум на 40 см.

Помимо основной своей функции дренажные колодцы являются также узлом сопряжения труб

Кроме того, специалисты рекомендуют установить два-три смотровых колодца, позволяющих отслеживать уровень грунтовых вод. Их ставят в верхней и нижней точках системы, но не подключают к ней.

Подробнее об отведении воды с участка в материале «Раскинулось море широко»

Дренаж без щебня

Конструкция модуля для бесщебеночного дренажа

Значительно упростить, ускорить и удешевить создание системы осушения участка позволяет технология бесщебеночного дренажа. Суть ее заключается в применении специальных модулей, выпускаемых под марками «ДреноФлекс», «ЛайтДрэин», «ЛайтРок», «Софтрок» и др. Эти модули представляют собой гофрированную полимерную трубу с перфорацией, которая помещена в массив пластиковой засыпки, удерживаемой сеткой и обернутой геосинтетической тканью. Выпускаются секции длиной 3 м, с диаметром дрены 110, 160 и 200 мм; внешний диаметр составляет 260–300, 400 и 500 мм соответственно. В качестве наполнителя выступают пенопластовые кубики или гранулы из пенополистирола сложной формы — S-образные или в виде гармошки. Гранулы — это импортный продукт, отличающийся бóльшей долговечностью и эффективностью: они образуют в засыпке увеличенное число канальцев, тем самым обеспечивая системе повышенную водопропускную способность. Для оболочки используется геотекстиль плотностью 100–200 г/м², предохраняющий засыпку от заиливания.

Дренажные элементы полностью готовы к монтажу. Они легкие (вес 3-метрового блока — всего около 5 кг), и значит, нет необходимости в задействовании какой-либо спецтехники; гибкие, и потому свободно огибают препятствия и могут быть уложены на сложном рельефе и по криволинейной траектории без потери производительности; простые в сборке: трубы соединяются с помощью муфт и хомутов. Все это обусловливает быстроту проведения работ малыми силами, сохранность газона и зеленых насаждений на участке, а главное — экономичность системы. При стоимости секций от 330 руб./пог. м суммарные затраты на устройство безщебеночного дренажа будут в среднем в 1,5–2 раза ниже в сравнении с традиционной технологией, а его эффективность, как утверждают производители, — на 40–50% выше.

Подробнее о технологии укладки дренажных систем без щебня в материале «Сети подземелья»

Устройство отмостки

Чтобы потоки дождевой воды не подмывали и не разрушали стенки фундамента, вокруг него должна быть устроена отмостка. Без нее могут обойтись разве что дома, стоящие на сухих непросядающих грунтах или опирающиеся на столбчатое основание

Чаще всего отмостку делают сразу после сооружения фундамента или возведения коробки дома, справедливо полагая, что чем дольше постройка простоит без защиты, тем быстрее влага начнет свое разрушительное воздействие на нее. Но есть и те, кто придерживается иного мнения и предпочитает выждать время, пока здание даст первичную усадку. И та и другая позиция имеет право на существование.

Для создания отмостки по периметру дома отрывают неглубокую (15–30 см) траншею нужной ширины (с заходом за край кровельного свеса 15–20 см) и трамбуют в ней грунт, особенно тщательно — непосредственно возле стен. Основание для отмостки должно быть плотным, чтобы впоследствии не происходило ее деформаций и отслоений.

Структура и толщина подстилочного «пирога» отмостки зависит от материала, который составляет ее поверхностный, влагонепроницаемый слой. Покрытием может служить асфальт, монолитный или плиточный бетон, каменное мощение и др.

Отмостка из камня

Отмостка из клинкера

Отмостка из резиновой плитки

Чтобы правильно рассчитать высоту отмостки, с материалом покрытия нужно определиться заблаговременно

В качестве подстилочного «пирога» выступает непучинистая засыпка, которая может включать в себя глину, песок, гравий, щебень и пр. Ее задача — защитить отмостку, а также тепло- и гидроизоляцию стен фундамента от разрушающего воздействия сил морозного пучения. Например, при заливке бетонной ленты подложка должна состоять из слоя песка (пролитого водой и утрамбованного) и гравия, а при укладке булыжника — из слоя мятой глины на дне траншеи, гравия и толстой песчаной подушки, куда будут вдавливаться камни.

Вариант устройства утепленной отмостки

Большинство застройщиков предпочитают делать отмостку из бетона. Обходится она относительно недорого, устойчива к атмосферным воздействиям и, если работы были выполнены правильно, прослужит довольно долго. Создать такую отмостку несложно, но при этом важно учесть некоторые нюансы. Так, в случае применения бетонных плиток зазоры между ними специалисты рекомендуют заполнять битумом, а не склонной к растрескиванию цементной смесью.

Еще один популярный вариант отмостки предполагает использование мягких гидроизоляционных материалов. Оптимальным выбором будет полипропиленовая или ПВХ-пленка, мембрана на основе ПВП. Они не повреждаются при подвижках грунта, обладают необходимой морозостойкостью, служат долго и легки в монтаже.

Самая простая схема выглядит так: уклонообразующее дно траншеи, полотно рулонной гидроизяции, настеленное с заходом на фундамент, и грунт обратной засыпки. В этом случае покрытием отмостки будет служить засеянная травой земля. Вместо грунта можно насыпать песок, а поверх него — декоративный слой из гравия или гальки.

Подробнее об устройстве отмостки в материале «Так и подмывает. »

Прокладка ливневки

С крыши среднего загородного дома в год стекает до 100 м³ дождевой воды. Если предоставить ее самой себе, участок может попросту затопить. Чтобы не допустить локального катаклизма, нужна система поверхностного водоотвода, или, говоря проще, ливневка

Задача ливневой канализации — собирать дождевую воду и отводить ее за пределы участка. Обустроить такой водосток, конечно же, непросто, но он гарантирует, что во время затяжных дождей участок не превратится в болото. И лучше установить ливневку и забыть о проблеме раз и навсегда, чем каждый год поправлять размытые грядки, осушать затопленный подвал, и, что особенно плохо, рисковать фундаментом дома, который во время паводков может серьезно пострадать.

Дренажные лотки и дождеприемники устанавливают при въезде на участок, по периметру площадок, вдоль дорожек, а также под водосточными трубами дома. От них прокладывают трубы или дрены, которые выводят в дренажный колодец, стоящий в нижней точке участка, и уже от колодца дождевую и сточную воду отводят за пределы участка. Очевидно, что система действует по принципу самотека и не предполагает использование насосов и других принудительных механизмов.

Открытая система

В самом простом и дешевом варианте ливневка представляет собой систему желобов, немного заглубленных в грунт. Обычно такие водоотводы прокладывают вдоль мощеных садовых дорожек и площадок.

Многие годы рынок предлагал только бетонные желоба. Они прочны, долговечны и доступны по цене, но отличаются большим весом, что затрудняет транспортировку и монтаж. Кроме того, у изделий такого рода небольшой выбор размеров. Сегодня существуют изделия из полимербетона, которые намного легче, и при этом обладают немалой прочностью. Средний срок их службы составляет три десятилетия. Но цена выше, чем у бетонных образцов.

А наибольшей популярностью у владельцев загородных участков пользуются лотки из пластика. Их преимущества — малый вес и большой выбор типоразмеров. Недостаток — относительная хрупкость.

Для защиты лотков от засорения лотки закрывают решеткой.

Важно! Если на участке проложена система для отвода грунтовых дренажных вод, ее нельзя объединять с дождевой. Ливневый водосток должен стоять выше

Подробнее об устройстве поверхностного водоотвода в материале «Хоть залейся»

Установка откачивающих насосов

Откачать воду с рельефа, из подвалов и колодцев можно с помощью дренажных (откачивающих) насосов. Такие насосы рассчитаны на перекачивание сравнительно чистой воды, скапливающейся в результате весенних паводков, обильных дождей, а также из-за высокого уровня грунтовых вод, в подвалах и колодцах, садовых водоемах, бассейнах и т. п. Такая вода не должна содержать крупных частиц мусора и вязких включений, тем не менее устройства оборудуют фильтрующей сеткой на всасывающей стороне, призванной защищать трубопровод от засорения.

Как подобрать насос?

‘>

Дренажный насос SP 5 Dirt производительностью до 9 500 л/ч предназначен для отвода грязной воды с частицами примесей до 20 мм. Дополнительный фильтр предварительной очистки (опция) защитит насос от попадания чрезмерно крупных частиц

Подбор отводящих насосов по параметрам «напор» и «производительность» основывается на ряде субъективных и объективных факторов. Субъективными являются такие моменты, как местоположение дома (в низине, на пригорке, удаление от водоема), то есть возможность отвода воды по дренам самотеком, когда этот естественный процесс не надо организовывать, а достаточно только немного ему помочь. Уровень грунтовых вод тоже важен — очевидно, что насос должен отводить воду быстрее, чем она прибывает. Объективными являются сугубо инженерные вопросы, как то: на какую высоту нужно поднять отводимую воду, как далеко переместить, каков должен быть диаметр трубопровода, количество изгибов и т. п. Недостаточный напор со стороны насоса приведет к тому, что он просто не сможет протолкнуть воду до конца отводящего трубопровода: она либо будет оттекать назад, либо — если установлен обратный клапан — возникнет устойчивый баланс между напором, создаваемым насосом, и напором воды в трубопроводе, стремящейся под собственным весом слиться обратно в яму. Во всех случаях толку от такого насоса не будет совсем.

При всей широте ассортимента рынок откачивающих насосов достаточно однороден: нет ярко выраженного лидера с блестящими конструктивными решениями, есть только более или менее известные торговые марки.

Дешевые модели выполнены из пластика, включая крыльчатку. Такие насосы специалисты называют «одноразовыми», срок службы — один, максимум два сезона, в зависимости от нагрузки. Стоимость приборов — в районе 1600-2000 руб., их мощности и производительности вполне хватает для отвода дождевой и прочей воды из канав и подвалов, так что в сезон они раскупаются, как горячие пирожки.

Недорогие дренажные насосы, выполненные из пластика, обладают невысоким ресурсом работы, но при этом имеют небольшой вес и легко переносятся с места на место

«Средний класс», по мнению специалистов, является оптимальным решением. Корпуса и детали приборов выполняют из прочного пластика или нержавеющей стали, цены лежат в промежутке от 3–4 до 12–15 тыс. руб. Здесь традиционно царят немцы и итальянцы, которые производят насосное-оборудование уже на протяжении не одного десятка лет. Причем в нише откачивающих насосов реальной конкуренции на основе инновационных технических решений практически нет: как только один производитель выпускает на рынок некую новинку, буквально в то же время остальные начинают предлагать что-то аналогичное.

Подробнее о том, как выбрать дренажный насос в материале «Только не подкачай!»

Куда отводить воду?

В большинстве коттеджных поселков для этого находится место — либо общая канализация, либо система поверхностных дренажных лотков или канав. Во многих поселках предусмотрена глубокая общая канализация, и когда она проложена ниже, чем дренажная сеть на участке, то можно отказаться от насоса: вода будет стекать туда по трубе самотеком за счет уклона.

Если перечисленные варианты не подходят, то придется откачивать воду в водоем, кювет, овраг или лес, расположенные недалеко от дома, протянув для этого под землей шланг или трубопровод. Правда, нужно тщательно продумать место сброса воды, чтобы оно не оказалось в непосредственной близости от других зданий в поселке, иначе есть риск подтопить соседние участки. Кроме того, если система собирает воду в небольшом объеме (до 1000 л/ч), то можно отводить ее в грунт на некотором удалении от здания (за исключением случаев, когда водоупорный слой залегает близко к поверхности земли). Для этого выкапывают неглубокую траншею, которую засыпают щебнем или гравием для улучшения фильтрации воды в грунт.

Источник