- Классификация подземных водоносных горизонтов

- Классификация и особенности подземных вод

- Почвенные воды — верховодка

- Грунтовые воды

- Межпластовые

- Артезианские

- Основные сооружения для добычи воды

- Колодцы

- Скважины

- Карта глубин в Московской области

- Напорные слои

- Преимущества и недостатки

- Безнапорные слои

- Преимущества и недостатки

- Способы определения глубины залегания

- Отведение от подземных сооружений поверхностных и грунтовых вод

- 1. Водоотлив и понижение уровня грунтовых вод

- 2. Дренажная водоотводная система

Классификация подземных водоносных горизонтов

При отсутствии на приусадебном участке центрального водопровода владельцы загородных домов вынуждены решать вопрос с водоснабжением самостоятельно. Использование подземных источников позволяет вести автономное существование с максимальным уровнем комфорта. Перед тем, как обустроить водозабор, частному застройщику важно иметь представление о расположении водоносных слоев, их характеристиках, методах поиска. В последующем это поможет определиться с выбором водоносного горизонта и постройкой соответствующего гидротехнического сооружения.

Классификация и особенности подземных вод

К подземным источникам относятся воды, располагающиеся в разных по своей структуре и глубине слоях земной коры. Как правило, водоносные горизонты находятся в рыхлых, зернистых или пористых породах, полостях и трещинах твердых пластов, способных аккумулировать влагу. Подпитываются они за счет талых вод, атмосферных осадков, просачивания воды из лож озер, русел рек и ручьев.

В зависимости от условий залегания поземных источников выделяют следующие их виды:

Почвенные воды — верховодка

Залегают в пределах метровой глубины, разливаясь в поверхностных слоях земли. В некоторых случаях верховодка может располагаться и гораздо ниже, но, не достигая горизонта грунтовых вод. Поскольку почвенные воды формируются из осадков и проникают в неглубокие слои их нельзя назвать полноценным водоносным слоем. Единственным достоинством данного горизонта является его легкая доступность.

Из недостатков верховодки можно выделить следующие:

- Объем почвенных вод носит сезонный характер и связан с количеством осадков.

- Нестабильность слоя – его насыщенность зависит от количества осадков выпавших за год. В периоды засухи вода может исчезать.

- Низкая очистка воды. Малая толщина почвы не позволяет полноценно задерживать химические и органические примеси, влияющие на качество жидкости.

- Высокая вероятность загрязнения удобрениями, гербицидами и пестицидами, применяемыми в сельском хозяйстве, продуктами из полигонов по сбору мусора и промышленными выбросами.

ВНИМАНИЕ! Верховодку можно использовать только для полива и бытовых нужд. Без дополнительного кипячения вода совершенно непригодна для питья из-за своего микробиологического и химического состава.

Грунтовые воды

Как и верховодка, грунтовые воды относятся к первому водоносному горизонту. В отличие от первого вида такие источники располагаются на ближайшем от поверхности земли водоупорном слое, в рыхлых или трещинных породах. Сверху они не перекрываются водонепроницаемым пластом. Пополнение происходит за счет просачивания осадков, таяния снегов, вод из рек, ручьев, озер, оросительных каналов.

- Глубина залегания данного водоносного слоя составляет от 7 до 30 метров.

- Толщина пласта от 1 до 3 метров.

ВАЖНО! Объем ресурса грунтовых вод менее зависим от уровня осадков. Однако в период весеннего таяния и обильных дождей он растет. В период засухи происходит его истощение, степень пополнения которого очень сложно оценить. Этот факт необходимо учитывать при бурении скважин на воду или копки колодца.

Поскольку, грунтовые воды залегают глубже, то они в некоторой степени проходят частичную фильтрацию и очистку. На химический и бактериологический состав воды оказывают влияние толщина грунта и его состав. В связи с этим рекомендуется регулярно производить анализ проб воды в специализированных государственных лабораториях.

В целом для бытовых нужд вода, добытая из первого горизонта, годится во всех случаях, тогда как для питья не всегда. Все зависит от условий расположения водозабора и его глубины. Чем глубже находится водоносный слой, тем чище поднимаемая из него вода.

Межпластовые

Межпластовые водоносные слои или второй водоносный горизонт располагаются между двумя водоупорными пластами грунта и характеризуются большей стабильностью объема. Пополняется горизонт за счет инфильтрации грунтовых вод сквозь толщу слабопроницаемых пород. В зависимости от условий движения выделяют два типа подземных вод:

- Циркулирующие в рыхлых породах (песчаные, галечные, гравийные).

- Аккумулирующиеся в скальных трещиноватых пластах (гранитных, известняковых, доломитовых).

Глубина залегания такого ресурса в недрах земли составляет от 30 до 100 метров. Просачиваясь через мелкие поры, трещины и каверны влага подвергается естественной природной очистке. В большинстве случаев она соответствует нормам определенным СанПиНом.

ВАЖНО! В зависимости от пород, через которые проходит влага, может происходить ее насыщение растворенным железом, солями кальция и магния, а так же другими элементами. В результате чего их концентрация может превышать предельно допустимые показатели (ПДК), определенные санитарными правилами и нормами. При превышении ПДК потребуется дополнительное оборудование для очистки воды.

Артезианские

Артезианский водоносный горизонт находится в более глубоких подземных слоях. Встречается он в специфических геологических структурах:

- Впадинах.

- Мульдах (пологие тектонические прогибы в форме чаши или корыта)

- Флексурах (коленообразные изгибы слоистых пород).

Водоносный слой заключен в пористых или щелевых породах, находящихся между двумя водоупорными слоями (известняк, гранит, песчаник). Что делает пласт более защищенным от воздействия внешних факторов. Пополняется бассейн удаленно. Расстояние до источника подпитки может исчисляться десятками, а то и сотнями километров. Преодолевая такие расстояния, вода естественным путем очищается от примесей и загрязнений.

Глубина залегания артезианского горизонта от 100 до 1000 метров.

ИНТЕРЕСНО! Вогнутые и выгнутые геологические структуры, в пластах которых находятся артезианские водоносные слои, обуславливают постоянное статическое давление на горизонт. При бурении скважины уровень воды повышается, на много превышая уровень водоупорной кровли. В результате чего можно наблюдать фонтанирование.

К преимуществам артезианского горизонта относят:

- Большие запасы.

- Высокое качество и чистоту.

- Пригодность для питья без дополнительной очистки

- Стабильный не лимитируемый объем.

Из недостатков можно выделить:

- Чрезмерная минерализация.

- Сложность добычи.

- Дороговизна устройства артезианского водозабора.

ВНИМАНИЕ! Согласно Закону Российской Федерации «О недрах» воды, находящиеся в артезианских водоносных горизонтах являются государственным стратегическим запасом.

Основные сооружения для добычи воды

В зависимости от расположения на участке водоносных горизонтов, их глубины, наличия средств, потребностей в воде и целей ее использования выбирают соответствующие способ добычи.

Колодцы

Для бытовых и сельскохозяйственных нужд используют колодцы глубиной до 5 метров. Для получения питьевой воды шахты углубляют до 10…15 метров. Это наиболее бюджетный и простой вариант обустройства водозабора. Наличие такого сооружения позволит решить вопросы:

- с поливом огорода;

- с наличием воды для технических и бытовых нужд;

ВНИМАНИЕ! Для питьевых целей воду из колодца можно употреблять исключительно после кипячения.

При копке шахты учитывайте объем воды, который способен выдать колодец. На нужды семьи в среднем берется объем порядка 250 литров. Рекомендуется для более легкой добычи воды использовать такое вспомогательное устройство как специальный водный насос.

Скважины

Получить чистую питьевую воду позволяют только скважины. Ствол, уходящий в глубоко (до 50 метров) в подпочвенный песчаный горизонт, будет самым оптимальным вариантом обеспечения загородного дома водой. Чистота поднимаемой на поверхность влаги объясняется тем, что суглинки и песок, сквозь который она попадает в водоносный слой, служат отличным фильтром.

- Срок эксплуатации скважин на песок ограничен из-за истощения данного водного горизонта либо заиливания скважины. Как правило, служат такие сооружения в среднем 8…10 лет.

- Артезианские водозаборы служат до 50 и более лет, так как объем водоносных пластов неограничен. Вода в них высокого качества.

Для водоснабжения загородного дома используют в основном скважины на песок. В сравнении с артезианскими водозаборами, они менее затратны. К тому же их можно пробурить своими силами, не используя дорогостоящие машины.

Карта глубин в Московской области

Напорные слои

Под определением напорные воды имеются в виду глубоко залегающие водные жилы, как бы зажатые водоупорными слоями земной коры, что образует давление, создает напор. Это артезианские водоносные горизонты. Они присутствуют в тектонических разломах, даже образуют целые подземные бассейны, в некоторых местах имеются очаги выхода на поверхность, от этого зависит мощность напора водного потока. Когда артезианская скважина сделана, при повышенном напоре поток воды легко минует водоупорную кровлю и даже возможно фонтанирование из скважины.

Преимущества и недостатки

Преимущество в качестве воды, недостаток в том, что мероприятие требует больших затрат и поэтому пригодно только как вариант для большого поселения. Однако, для большого поселения такое сооружение будет менее затратно, поскольку в отличие от колодца, откуда придется качать воду электронасосом, здесь затраты энергии будут существенно меньше и скважина помимо удобства быстро себя окупит.

Безнапорные слои

Грунтовые воды, свободно разливающиеся по зазорам в почвенных слоях, глубже полутора метров, межпластовые воды, не имеют какого-либо напора, называются соответственно безнапорными водами, так как не сдавлены слоями горных пород. Только при залегании в виде линзообразных участков могут характеризоваться малым местным напором.

Они проходят по трещинам скальных участков земной коры, разливаются между почвами рыхло-зернистого типа. Наблюдаются в богатых водоносных участках нашей планеты, испещренных сеткой рек и ручьев.

Преимущества и недостатки

Необременительный доступ к таким водам наряду с ненадежностью этих источников в смысле санитарных норм делает оптимальным данный вид для использования как дополнительный. Также этот вариант будет уместен в случае, если речь идет о необходимости создания забора воды для нужд небольшого количества людей или же при недостатке средств дачного поселения, препятствиях в получении разрешения и регистрации артезианской скважины.

Главное же отличие напорных водоносных горизонтов от безнапорных заключается в том, что напорные воды могут образовывать точки выхода на поверхность, пробиваясь в виде ключей и родников, встречаясь чаще всего в разломах, оврагах, у подножий гор.

Способы определения глубины залегания

- Растения с избыточной потребностью во влаге отлично показывают местонахождение водоносных слоев. Даже в периоды сильной засухи, произрастая на таких изобильных подземными водами местах, они сохраняют пышность и насыщенный зеленый цвет.

- По разновидности этих влаголюбивых растений определяют заглубление водоносных жил. Например, присутствие камыша указывает на то, что вода может быть на глубине от метра до трех, заросли рогозы показывают наличие подземных вод на метровой глубине, черный тополь предполагает воду на глубинах от полуметра и до трех. Полынь растет на местах прохождения водоносных жил на три-семь метров вглубь, а люцерна до десяти метров. Березняки и ольха тоже могут быть индикаторами присутствия водоносных слоев, тогда как сосна говорит совершенно об обратной ситуации.

- Для определения, насколько глубоко залегают водоносные жилы, с успехом используют ручное бурение. Этот метод хорош для земель с мягкими почвами. Бур вводят в землю и последовательно на каждом этапе заглубления осматривают грунт на предмет влаги.

Там, где вода находится в ближайшем доступе, подойдет колодец, в местах же, где водоносные жилы залегают глубоко, лучшим вариантом будет скважина.

Колодец делается глубиной 10-15 м, тогда как скважина вбивается в почву на глубину существенно более чем 15 м, ее размер может доходить и до полусотни метров. Скважины сравнительно небольшой глубины можно поставить и своими силами, тогда как если речь идет о большей глубине 30-50 м, то здесь в ход идут уже буровые установки.

Скважина дает более качественную воду и является более стабильным источником акваресурса.

Колодец же более доступен, но дает менее качественную воду. К тому же, возможность добычи воды с помощью колодца есть не везде, тогда как поставить скважину будет более универсальным методом водозабора.

Источник

Отведение от подземных сооружений поверхностных и грунтовых вод

1. Водоотлив и понижение уровня грунтовых вод

При устройстве сооружений, расположенных ниже уровня грунтовых вод, необходимо осушать водонасыщенный грунт, предотвращать попадание грунтовой воды в котлованы в период выполнения в них строительных работ. Решением таких задач является откачка грунтовой воды.

Выемки (котлованы и траншеи) при небольшом притоке грунтовых вод разрабатывают с применением открытого водоотлива, а если приток значителен и толщина водонасыщенного слоя, подлежащая разработке, большая, то до начала производства работ уровень грунтовых вод искусственно понижают (водопонижение).

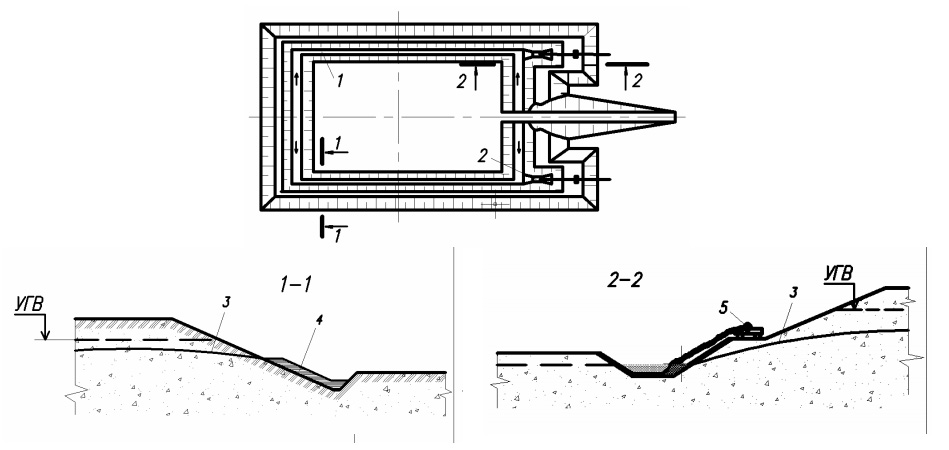

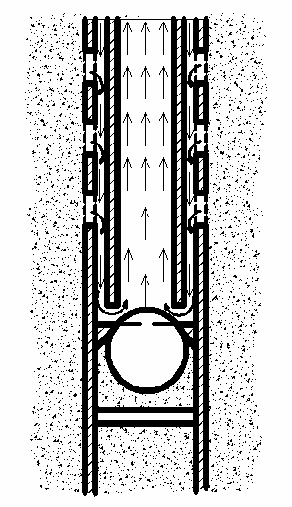

При открытом водоотливе грунтовая вода, просачиваясь через откосы и дно котлована, поступает в водосборные канавы и по ним в приямки (зумпфы), откуда ее откачивают насосами (рис. 1).

Рис. 1. Открытый водоотлив из котлована: 1 — дренажная канава; 2 — приямок (зумпф); 3 — пониженный уровень грунтовых вод; 4 — дренажная пригрузка; 5 — насос

Технологический недостаток данного способа заключается в том, что восходящие потоки грунтовой воды, протекающей через дно и стенки котлованов и траншей, разжижают грунт. Явление такого вымывания называют суффозией грунта.

Несмотря на простоту и экономичность открытого водоотлива, производство работ таким способом может быть осложнено постоянным присутствием воды и возможным нарушением структуры грунта стенок и основания. Поэтому часто приходится использовать искусственное понижение уровня грунтовых вод.

Опыт показал, что водопонижение — наиболее рациональный и эффективный метод борьбы с грунтовыми водами. Искусственное понижение грунтовых вод реализуется с использованием иглофильтровых установок, состоящих из стальных труб с фильтрующим звеном в нижней части, водосборного коллектора и самовсасывающего вихревого насоса с электродвигателем (рис. 2).

Рис. 2. Общий вид насоса для откачки воды (а) и иглофильтров, соединенных с всасывающим коллектором (б)

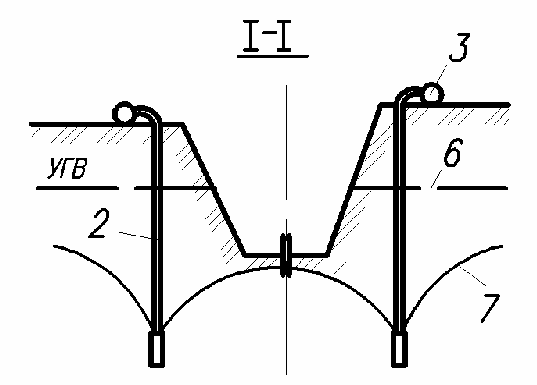

Откачку воды из котлована с помощью иглофильтровой установки производят по следующей схеме (рис. 3): по периметру котлована располагают иглофильтры 2, которые присоединяются к всасывающему коллектору 3. Из группы иглофильтров, подключенных к одному участку всасывающего коллектора, вода откачивается насосом 1 и сбрасывается за пределы котлована по сбросным канавам или специально уложенным трубопроводам 4. В результате действия водопонизительной установки естественный уровень грунтовых вод 6 станет ниже отметки подошвы котлована и займет положение 7.

Иглофильтр состоит из фильтрового звена с наконечником, являющимся водоприемным устройством, и надфильтровой наставной трубы, между собой они соединены муфтами. Фильтровое звено изготовляют из двух труб: наружной 2 с отверстиями, расположенными в шахматном порядке, и внутренней цельной 3 (рис. 4). Наружная труба обмотана проволокой, поверх которой натянута фильтрующая сетка; от повреждения при погружении трубы последнюю предохраняет защитная сетка 1. Нижняя часть фильтрового звена снабжена фрезерным наконечником, внутри которого помещаются кольцевой клапан 4 с гнездами 5 и шаровой клапан 6 с ограничителем 7.

Рис. 3. Схема водопонижения иглофильтрами: 1 — насосы; 2 — иглофильтры; 3 — всасывающий коллектор; 4 — напорный коллектор; 5 — сброс воды; 6 — естественный уровень грунтовых вод; 7 — пониженный уровень грунтовых вод

Рис. 4. Схема фильтрового звена: а — при погружении в грунт: 1 — защитная сетка; 2 — наружная труба; 3 — внутренняя цельная труба; 4 — кольцевой клапан; 5 — гнезда; 6 — шаровой клапан; 7 — ограничитель; б — в процессе откачки

Монтаж иглофильтровой установки начинают с геодезической разбивки всасывающего коллектора по контуру осушаемого котлована. Коллектор укладывают на спланированной площадке так, чтобы он не преломлялся в вертикальной плоскости, а направление его было прямолинейным. Переломы коллектора как в плане, так и по высоте нарушают герметичность соединения в стыках труб. Изменение направления коллектора осуществляют с помощью отводов.

Погружение иглофильтров производят следующим образом. К верхнему концу иглофильтровой трубы подсоединяют напорный шланг, по которому подают воду под давлением до 5 атм. Струя воды, выходящая из-под наконечника, размывает грунт под ним, и колонна иглофильтров погружается под действием собственного веса.

При откачивании воды из котлована во внутренней трубе иглофильтра создается разрежение, кольцевой клапан опускается, шаровой клапан закрывает поступление воды через наконечник, и вода из грунта засасывается через фильтр, поднимается вверх и отводится насосом наружу.

Расстояние между иглофильтрами определяется в зависимости от свойств грунта, но не более 2 м. Глубина погружения иглофильтров достигает 5…6 м. При более глубоких котлованах установки располагают ярусами; второй ярус монтируется на дне выемки, вырытой под защитой первого яруса. При глубине котлована до 15…20 м используют иглофильтры с эжекторным устройством, так как применение вакуумных иглофильтров становится невыгодным.

Преимущества иглофильтровых водопонизительных установок состоят в том, что при осушении котлована не происходит вынос мельчайших частиц грунта, увеличивается несущая способность основания, снижается стоимость строительства и создаются благоприятные условия для применения поточной организации земляных работ.

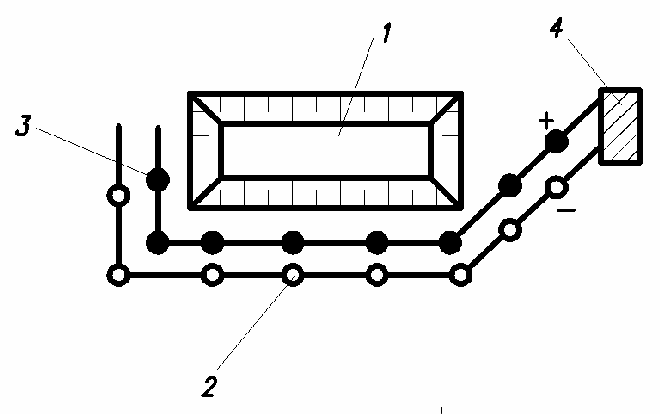

Для водопонижения в суглинистых и глинистых водонасыщенных грунтах, трудно отдающих воду, применяют электроосушение. Способ электроосушения основан на явлении электроосмоса, т. е. передвижения воды под влиянием постоянного электрического тока, пропускаемого через влажный грунт. Постоянный ток заставляет влагу перемещаться от положительного электрода к отрицательному.

Электроосушение производят с помощью обыкновенной вакуумной иглофильтровой установки. Для этого ее подключают к отрицательному полюсу источника постоянного тока. Параллельно ряду иглофильтров, на расстоянии 2…2,5 м, забивают металлические стержни на глубину до 4 м, соединяют проводом и подключают к положительному полюсу (рис. 5.5).

Рис. 5. Схема электроосушения: 1 — котлован; 2 — иглофильтровые установки; 3 — металлические стержни; 4 — мотор-генератор

Описанная схема расположения иглофильтров и металлических стержней при пропускании электрического тока способствует движению воды от котлована к периферии. В то же время электрические силы препятствуют проникновению воды в котлован со стороны.

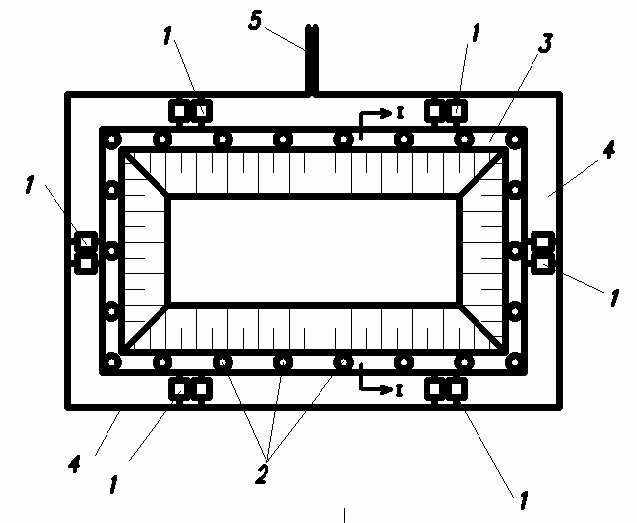

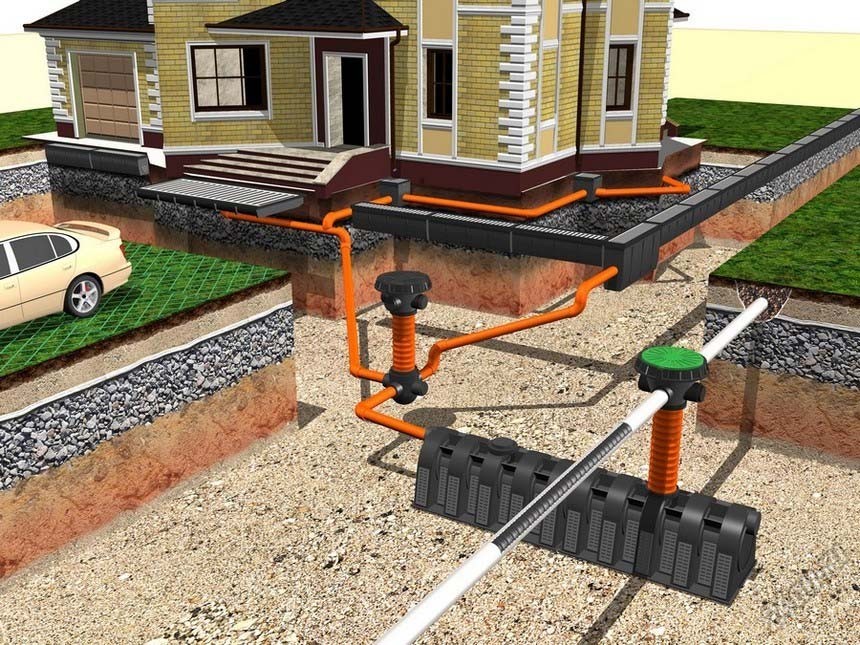

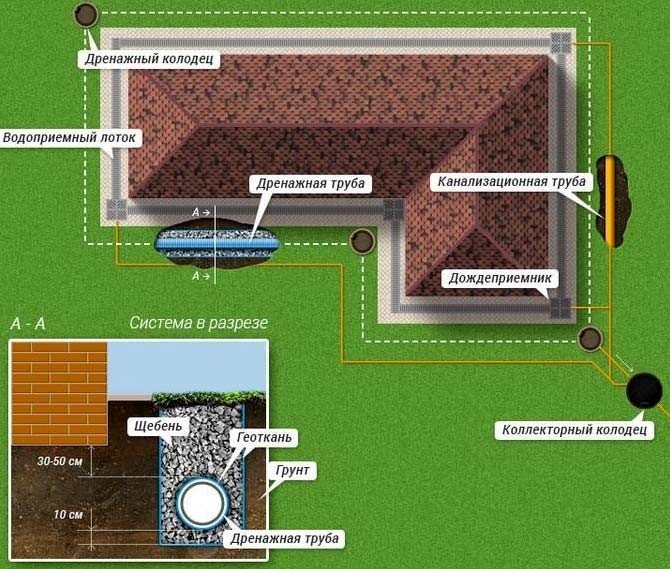

2. Дренажная водоотводная система

Дренаж — это инженерная система из дрен (труб с отверстиями), фильтрующих слоев и других элементов, предназначенная для понижения уровня поверхностных вод не менее нормы осушения или не менее 0,5 м ниже пола подвала, основания сооружения со сбросом дренажных вод в дождевую канализацию, близлежащий водоем или водоток, нижележащий подземный пласт (рис. 6).

Рис. 6. Дренажная система

Дренажная конструкция отводит на необходимое расстояние талые, дождевые или грунтовые воды, обеспечивая нормальные показатели влажности почвы. После отвода стоки утилизируются в центральной канализационной сети или используются в хозяйственных целях. Без отвода излишков влаги быстрее начинает разрушаться фундамент построек. Помимо этого, вырастают показатели влажности в подвалах зданий.

Вода, которая впитывается в почву, постепенно проникает в основание дома, разрушая его. Это объясняется тем, что при замерзании вода расширяется и влечет за собой появление трещин. Впоследствии эти трещины приводят к наклону здания, а затем к его окончательной деструкции.

Дренажи, применяемые в городском строительстве, можно классифицировать по пяти признакам:

- степень охвата территории;

- положение дрен в пространстве;

- движущая сила фильтрации или влагопереноса;

- продолжительность работы;

- целевое назначение.

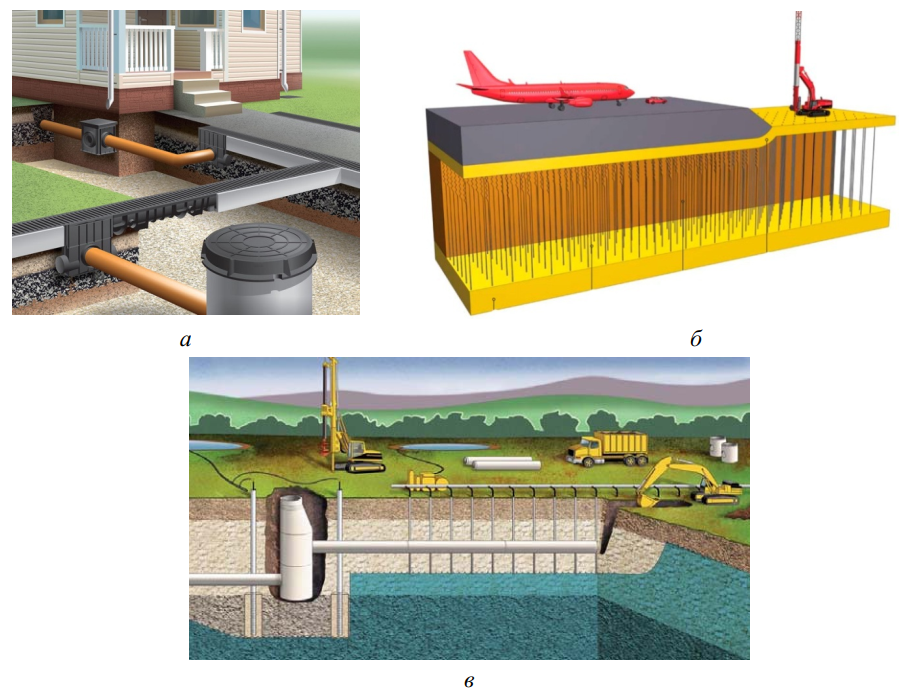

Классификация дренажей по положению дрен в пространстве различается

- по отношению к поверхности земли: подземные дренажи (на промзонах и селитебных территориях) (рис. 7, а); открытые дренажные системы (в зеленых зонах, на дорогах) (рис. 7, б);

- по отношению к линии горизонта: горизонтальные дренажи (применяются наиболее часто) (рис. 8, а); вертикальные дренажи (водопонизительные скважины) (рис. 8, б); комбинированные и наклонные дрены (применяются редко) (рис. 8, в).

Рис. 7. Дренажные системы по отношению к поверхности земли: а — подземные дренажи; б — открытые дренажные системы

Рис. 8. Дренажные системы по отношению к линии горизонта: а — горизонтальные; б — вертикальные; в — комбинированные

Классификация дренажей по движущей силе фильтрации или влагопереноса:

- Гравитационные системы (гравитационные дренажи) — основные. Стекание воды в дренаж из грунта вызывается силой тяжести. Водотоки под влиянием разности напоров в подземных водах и дрене проходят самотеком, поэтому гравитационные системы являются энергосберегающими. Они понижают уровни грунтовых вод (УГВ), напорных подземных вод (УНПВ) и сезонной верховодки (УСВ). Если дренаж конструктивно выполнен в виде скважины, то ее называют грунтовой (принимает безнапорные ГВ) или артезианской напорной скважиной (принимает НПВ).

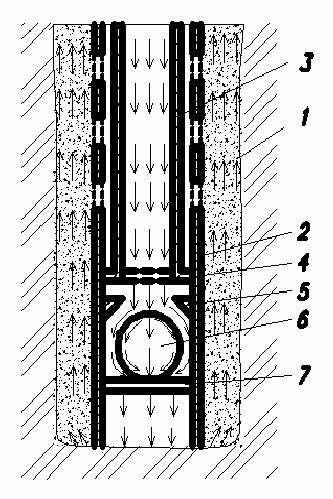

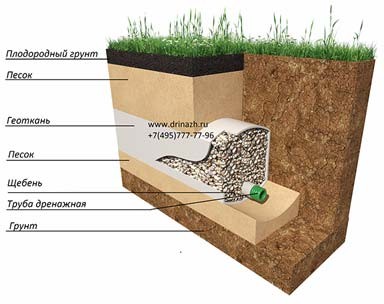

- Вакуумные дренажи, в сравнении с гравитационными, интенсивнее осушают обводненный грунт за счет создания вакуума в дрене (принудительного отсоса). Применяют в грунтах с малыми коэффициентами фильтрации: 0,01 Элементы дренажа:

1. Водоприемное устройство (скважина, дрена). Дренажные вертикальные скважины удобны в тесной застройке, когда грунты имеют коэффициент фильтрации более 5 м/сут. Мощность обводненных пород должна превышать несколько метров, с глубиной залегания водоупора свыше 8…10 м. Выбор скважины вместо горизонтальной дрены должен быть экономически обоснован, так как она требует насоса.

Рис. 10. Дренаж кольцевого типа

В скважины могут погружать стальные трубы диаметром 100…200 мм (рис. 11, а). Скважность отверстий должна быть 20…25 %. Трубу поверх отверстий обматывают мелкой латунной сеткой (ячейка не более 1 мм) и опускают в пробуренную полость грунта. В зазор между трубой и грунтом насыпают крупнозернистый песок слоем не менее 5 см — это защитная фильтрующая обсыпка.

Также можно использовать гофрированные трубы (рис. 11, б), сделанные из поливинилхлорида. Внутри они гладкие, с отверстиями от 1,5 до 5 мм, благодаря которым внутрь попадает вода. Чаще всего для инженерных сооружений и осушения участков берут трубы с внутренним диаметром 100 мм. Их особенности позволяют без опаски закладывать дренаж на глубине 5 м, не боясь неполадок и разрушения. К тому же они довольно легкие, их несложно доставить на место монтажа и довольно просто справиться с ними самостоятельно. Диаметр труб рассчитывают с учетом особенностей конкретного участка, а именно: количества (объема) грунтовых вод, протекающих по его территории; площади участка; типа почвы; расположения участка (низина, холм и т. д.). Внутрь скважины опускают погружной насос.

Рис. 11. Дрены: а — стальные; б — пластиковые из ПВХ

2. Фильтрующие слои. Фильтрующие слои вокруг дрен и скважин защищают их от заиливания частицами грунта. На рис. 12 изображено сечение дрены с традиционной двухслойной обсыпкой. Первый слой, рядом с дреной, устраивают из щебня. Второй слой, между щебнем и грунтом, — из песка. Щебень берется фракций 3…20 мм с содержанием глинистых частиц не более 1,5 % по массе. Среднезернистый песок должен быть чистый, лучше речной, с содержанием глинистых частиц не более 5 %.

Рис. 12. Фильтрующие слои вокруг дрен

3. Смотровые колодцы (для удобства обслуживания и ремонта). Промышленность предлагает различные варианты готовых смотровых дренажных колодцев, выполненных из бетона, полимеров или композитов. Шаг колодцев не более 35 м при диаметре дрены 150 мм и не более 50 м при диаметре 200…300 мм. В отличие от канализационных они должны иметь отстойник для выпадения в осадок частиц грунта из дренажных вод (рис. 13).

Рис. 13. Смотровой колодец для дренажной системы

Люки колодцев на асфальтовых покрытиях должны быть вровень с ними, на газонах выше на 5…7 см, на пустырях выше на 20 см. Диаметр колец 1 м при глубине колодца до 3 м или 1,5 м при его глубине свыше 3 м. Дно колодца устраивают из монолитной подбетонки.

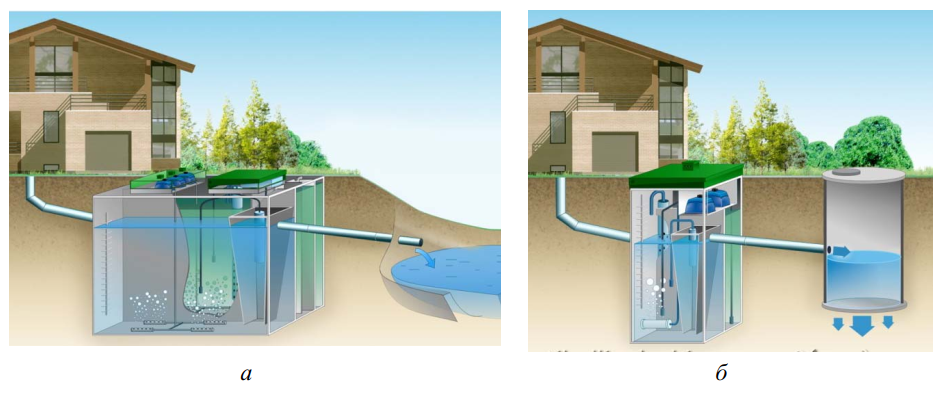

4. Выпуски дренажных вод. Выпуски дренажных вод могут быть решены по одному из трех вариантов: в дождевую канализацию, поверхностный водоем или водоток, подземный пласт.

Выпуск дренажных вод в дождевую канализацию может быть самотечным, если коллектор находится ниже трубы-выпуска (рис. 14, а). Иначе надо устраивать насосную станцию перекачки дренажных вод (рис. 14, б).

Рис. 14. Выпуск дренажных вод: а — самотеком в дождевую канаву; б — в дождевую канализацию с помощью насосной станции

Выпуск в поверхностный водоем или водоток (рис. 15, а) устраивают незатопленным. Низ трубы должен быть на 0,3 м выше уровня водоема. Поверхность берега в месте выпуска укрепляют мощеным камнем или бетонными плитами. Трубу закрывают решеткой от грызунов.

Выпуск в подземный пласт устраивают через поглощающую скважину или колодец (рис. 15, б).

Рис. 15. Выпуск дренажных вод: а — в поверхностный водоем; б — в подземный пласт

Выпуск дренажных вод в подземный пласт может улучшить поверхностные воды, особенно если они солоноватые. Если дренажный сток действительно загрязненный, то он легко очищается с помощью септиков.

Источник