- Как строят БКЛ: на дне Москвы-реки провели уникальные исследования

- Как строили метро Санкт-Петербурга и почему оно не протекает

- Почему метро Санкт-Петербурга самое глубокое в мире

- Как строили подземку

- Что происходит после заморозки

- Зачем нужны закрытые платформы

- Исчезнувший Сталин

- Куда пропала мозаика с «Нарвской»

- «Адмиралтейская» – станция-призрак

- Какие сложности возникли у строителей

- Почему метро не протекает

- Что удерживает влагу от попадания в метро

- Пароизоляция

- Катастрофа, что могла унести несколько районов Петербурга подземными водами при строительстве метро

- Особенности технологии

- Ошибки проектировщиков

- Неожиданный прорыв

- Прорыв привёл к появлению:

- обширных подземных пустот

- внушительной овальной впадины

- поломанного участка асфальта и треснувших рельсов

Как строят БКЛ: на дне Москвы-реки провели уникальные исследования

Специалисты Мосгоргеотреста провели геологические исследования дна Москвы-реки. Это необходимо для обеспечения безопасности строительства тоннеля на участке Большой кольцевой линии (БКЛ) метро в районе Нагатинского затона. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

«Сложнейшие работы по бурению дна Москвы-реки в течение недели проходили с палубы баржи. По нормативам достаточно провести исследования на глубине 35 метров. Однако специалисты решили точнее оценить слой на наличие возможных карстовых пустот. В Нагатинском затоне бур сквозь воду ушел на рекордные 66 метров вглубь», — заявил заммэра.

По словам управляющего ГБУ «Мосгоргеотрест» Александра Серова, такие работы очень важны для строительства.

«Геологи бурят в заданных точках скважины и исследуют полученные образцы грунта в лаборатории. В нестандартных ситуациях, когда ветка метро пролегает под речным руслом, пробы грунта берутся сквозь толщу воды. На этом участке работы осложняли сильная качка и особенность дна: здесь проходило старое русло Москвы-реки, остался размыв с валунными грунтами», — добавил он.

Александр Серов уточнил, что сейчас на участке завершают работы геофизики. Итоговый отчет отдадут проектировщикам, которые на его основании предложат конструктивные решения для строительства участка.

Через несколько лет тоннель под рекой соединит станции «Печатники» и «Нагатинский Затон».

Проект Большой кольцевой линии является ключевым в развитии столичной подземки. На новом кольце расположится 31 станция. Первые пять станций БКЛ открылись для пассажиров в феврале 2018 года. Работы по проектированию и строительству сейчас ведутся на всех участках Большой кольцевой линии. Завершить работы планируется в 2021–2022 годах.

Источник

Как строили метро Санкт-Петербурга и почему оно не протекает

«Впредь прожектами не заниматься, а упражняться в промыслах, ему свойственных», – так петербургские власти ответили купцу, который еще в XIX веке предложил построить пешеходный тоннель под Невой, чтобы связать Адмиралтейство и Васильевский остров. К чести госслужащих, несмотря на отказ, за свою идею мужчина получил 200 золотых рублей из казны.

Первые официальные проекты петербургского метро появились в начале прошлого века, и большинство из них были наземными. Например, схема инженера Петра Балинского предусматривала строительство 6 городских линий, включая две большие кольцевые общей протяженностью в 102 км. Из-за огромной цены в 190 млн рублей Николай II отклонил проект, а потом произошли революции 1905 и 1917 годов и про метро власти забыли.

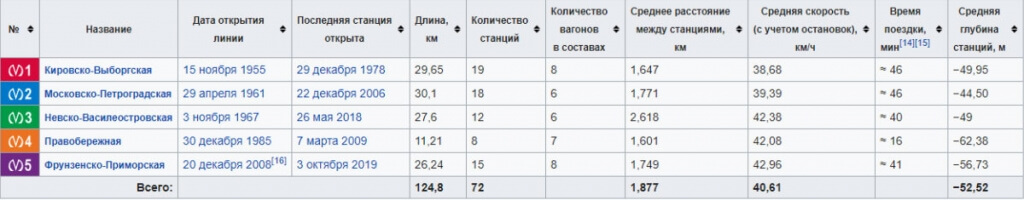

Подземку начали строить только в 1941 году, но во время войны силы метростроя перебросили на возведение складов и железнодорожных веток в осажденном Ленинграде. Строительство метро возобновилось лишь в 1947 году. Через 8 лет сдали первую очередь подземки от «Площади Восстания» до «Автово», а сейчас в петербургском метрополитене уже 5 линий и 72 станции.

Рассказываем, как строили питерскую подземку и какие тайны она хранит.

Почему метро Санкт-Петербурга самое глубокое в мире

В среднем станции петербургской подземки находятся на уровне в 57 метров под землей, а самая глубокая из них – «Адмиралтейская», 86 метров. Связано это с тем, что город стоит на подвижных водонасыщенных грунтах и долгое время не было технологий, которые позволяли в них строить.

Поэтому станции закладывали на глубине, где лежит плотная осадочная горная порода – кембрийская глина. Она отлично сопротивляется влаге, так что ее используют для строительства фундаментов на земле с высоким уровнем грунтовых вод, а еще добавляют в состав кладочных и штукатурных растворов.

Как строили подземку

В первые годы работали вручную отбойными молотками и лопатами, как на рудниках. Только в 1949 году у ленинградских строителей появился первый метропроходческий щит: он вгрызается в породу ротором с резцами, а затем ее отводят на конвейер и вывозят из тоннеля. Правда, чтобы щит и рабочие попали под землю, сначала нужно построить шахту или «вертикальный ствол».

Для этого необходимо заморозить «плывуны» – пески, пропитанные грунтовыми водами. С ними не могут работать ни машины, ни люди. Делается это так: по периметру «ствола» бурят скважины вплоть до кембрийских глин, в них опускают пластиковые трубы и заливают воду с солями. Затем установки на поверхности начинают гонять эту холодную воду по кругу, как в морозилке, и за два месяца грунт замерзает.

Что происходит после заморозки

Экскаватором и отбойными молотками грунт вырубают на метр. После этого по периметру шахты собирают железобетонное кольцо, а зазор между ним и грунтом нагнетают уплотняющими и гидроизолирующими растворами. После все повторяется: разработка грунта, установка кольца и нагнетание. Только когда нужная глубина будет достигнута, в специальном помещении или «камере» уже собирают щит, который и начнет прокладку тоннеля.

Зачем нужны закрытые платформы

Из всех российских метрополитенов только в Петербургском есть закрытые станции. Например, «Гостиный двор» или «Петроградская». На них залы огорожены от путей стенами с дверями, которые открываются после прибытия поезда. Из-за этой конструкции их часто называют «горизонтальными лифтами».

Источник: metro.spb.ru

Причина, по которой появились закрытые станции, куда прозаичнее – их было дешевле возводить за счет более простой технологии. При строительстве не требовался сложный перемонтаж проходческого щита, а скрытым от глаз тоннелям не нужна была дорогостоящая отделка.

На практике же оказалось, что всю экономию «съедает» обслуживание: электромоторы дверей, что открываются и закрываются сотни раз в день, расходуют много электричества, а еще их надо чинить и платить зарплату ремонтникам. И так начиная с 1961 года, когда построили первую закрытую станцию – «Парк Победы». К тому же у «горизонтальных лифтов» очень низкая пропускная способность.

Исчезнувший Сталин

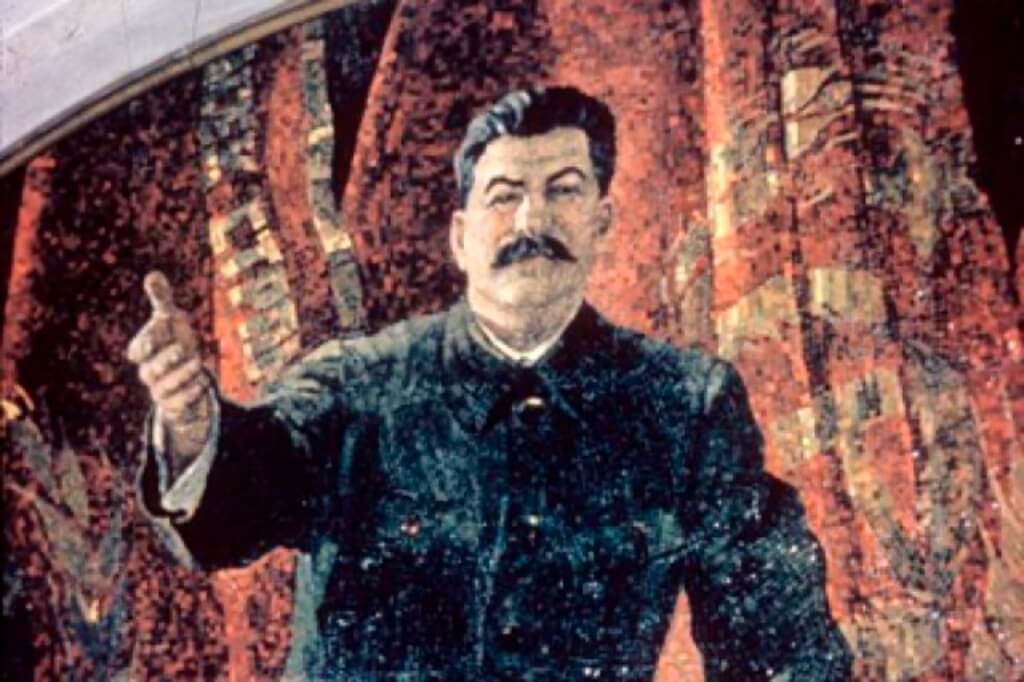

Никита Хрущев, главный борец с культом личности Сталина, пришел к власти в год смерти «отца народов» – 1953, а первую очередь ленинградского метро запустили в 1955 году.

Источник: spb.aif.ru

После смены вождей архитекторы станции «Автово» успели скорректировать проект под новую действительность. Так под потолком кассового зала вместо надписи «Великому Сталину слава» появилась другая – «Доблестным защитникам Ленинграда, в битвах отстоявшим город-герой».

Куда пропала мозаика с «Нарвской»

По легенде, другая станция первой очереди питерской подземки – «Нарвская» – должна была называться «Сталинской». Однако знатоки истории метро говорят, что ни на одном чертеже этого варианта нет. Фигурировали «Площадь Стачек» или «Нарвские ворота», без упоминания имени Сталина.

Изначально главным украшением станции была мозаика «Сталин на трибуне», но в рамках борьбы с культом личности в 1961 году от панно решили избавиться. По одной из версий, его закрыли мраморной фальш-стеной не снимая. По другой – разобрали и увезли. В любом случае, сегодня доподлинно неизвестно, сохранилась ли мозаика.

Источник: twitter.com/tutanxomon

Перронный зал «Нарвской» украшают 48 рельефных изображений людей разных профессий. Есть мнение, что на горельефе «Слава труду!» в центре тоже должен был стоять Сталин, но вместо него там появился человек с флагом. Возможно, именно поэтому на обычного работягу окружающая толпа смотрит с особым воодушевлением.

«Адмиралтейская» – станция-призрак

В 1974 году на перегоне между станциями «Лесная» и «Площадь Мужества» произошел размыв – в нижнем тоннеле пробурили разведочную скважину и в него хлынула вода. Рабочим едва удалось задраить затвор, чтобы спастись. В итоге километр тоннелей затопило, а на поверхности образовались провалы и треснули здания. Авария повторилась в 1994 году, когда вода с песком промыла металл и бетон.

Чтобы избежать подобных сюрпризов, станцию «Адмиралтейская» решили проложить как можно глубже. Она появилась на чертежах еще в 50-х, но из-за очень сложного грунта, близости Невы и обилия исторической застройки на поверхности возводить ее было очень сложно.

Какие сложности возникли у строителей

Заложили ее только в 1997 году, но вплоть до открытия в 2011 она была «станцией-призраком», которую поезда проезжали без остановки, а пассажиры из них видели лишь полутемный зал.

Возведение затянулось и потому, что стройматериалы на станцию подвозили поездом ночью или доставляли со стороны шахты, которая была на углу Загородного проспекта и Гороховой улицы. Строителям приходилось мотаться по два километра туда и обратно по служебной узкоколейке, чтобы привезти материалы или увезти разработанную глину.

Почему метро не протекает

Одно из главных требований к станциям при строительстве – безопасность пассажиров. Тоннели должны быть надежно изолированы от пара и грунтовых вод, которые постепенно подтачивают конструкции станций, что может привести к разрушению сводов метро.

Несмотря на наличие приточно-вытяжной системы вентиляции, влага воздействует на конструкции метро и с внутренней, и с внешней стороны, а постоянное движение поездов вызывает повышенные вибрационные нагрузки в тоннелях. Поэтому в обслуживании подземки очень большую роль играет устройство гидро- и пароизоляции.

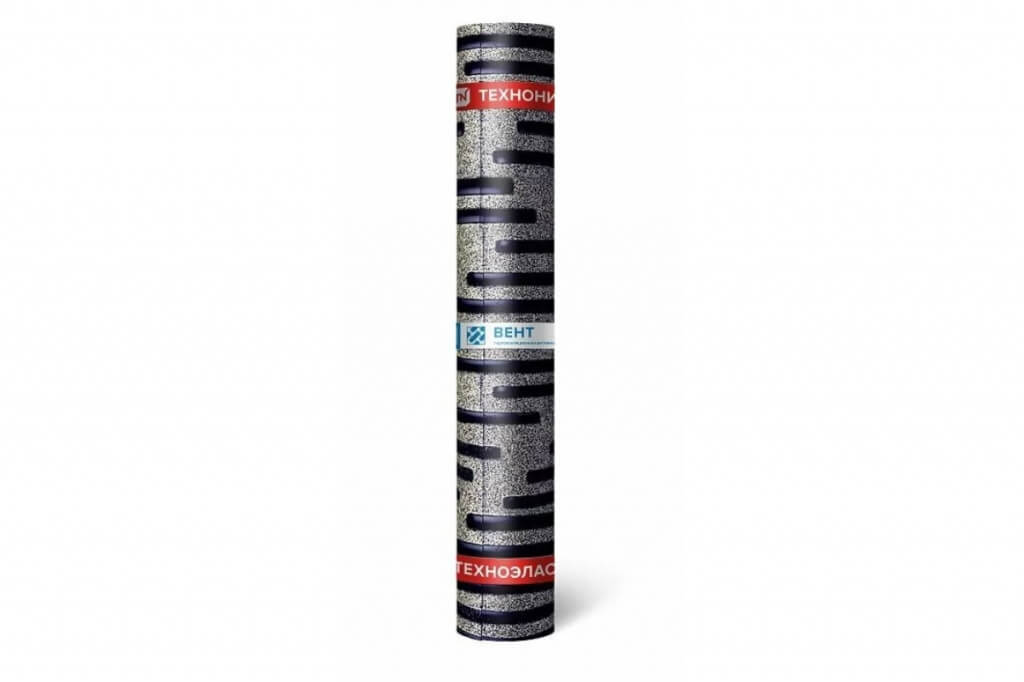

Как правило, защита от влаги реализуется разными способами, например, нагнетанием бетонного раствора и торкретированием поверхности или монтажом оклеечной или обмазочной гидроизоляции. Так для защиты станции «Беговая», открытой в 2018 году, используются материалы компании ТЕХНОНИКОЛЬ.

Что удерживает влагу от попадания в метро

Гидроизоляционная мембрана «Техноэласт» надежно защищает конструкции от влаги и любых биологических воздействий окружающей среды. Ее производят на армированной основе, а сверху наносят высококачественное битумно-полимерное покрытие с минеральным наполнителем и противопожарными добавками. Срок ее службы – 60 лет. Также у материала есть еще несколько существенных плюсов:

- высокая водонепроницаемость – один рулон «Техноэласт» выдерживает давление в 20 метров водяного столба;

- надежность – более 60% производителей работ по гидроизоляции считают самой надежной мембрану из битумно-полимерных материалов;

- материал можно укладывать при отрицательных температурах до -25°С.

Одно из важнейших преимуществ мембраны «Техноэласт» – это возможность монтажа как методом сплошной приклейки к основанию, так и свободной укладки. Он позволяет создать надежную гидроизоляцию без сплошной приклейки к основанию и работать по влажным поверхностям.

Мембрана «Паробарьер» противостоит водням парам внутри станции. Она производится на основе стеклосетки – это более прочная и надежная альтернатива полиэтиленовым материалам. В качестве клеящего слоя в мембране используется смесь стирольных полимеров и битума повышенной клейкости, а нижняя поверхность закрыта легкосъемной пленкой. Среди преимуществ материала можно выделить следующие:

- прочность – разрывные характеристики мембраны «Паробарьер» позволяют выдерживать вес человека, который стоит на пароизоляции между гофрами профлиста. При этом материал не рвется и не растягивается как неармированный полиэтиленовая пароизоляция;

- универсальность – мембрана «Паробарьер» марки СФ 1000 может применяться в зданиях и сооружениях с любым температурно-влажностным режимом помещений.

Из-за абсолютной паропроницаемости, ее особенно рекомендуется использовать в помещениях с повышенной влажностью (бассейнах, аквапарках или банных комплексах), а также с поддержанием отрицательных температур (зданиях-холодильниках или охлаждаемых складах).

Пароизоляция

Благодаря гибкости и прочности, а также технологии монтажа методом наплавления, все рулонные материалы ТЕХНОНИКОЛЬ надежны и долговечны, поэтому их можно использовать для гидроизоляции подземных частей сооружений. Например, для строительства «Беговой» компания поставила 141 000 кв. м мембран «Техноэласт» и «Паробарьер».

Источник

Катастрофа, что могла унести несколько районов Петербурга подземными водами при строительстве метро

Задача стояла непростая. Нужно было построить 5 станций метро там, где толща песка способна размываться на ширину в 400-450 метров. Проходка предстояла сложная. Но никто и не предполагал, насколько именно.

Особенности технологии

Шёл 1970-й год. На строительство было 5 лет. Закончить требовалось к XXV съезду КПСС.

Ленинград построен на водонасыщенных грунтах. И к плывунам здесь подходы знали. Чтобы через них пройти, при строительстве метро применялась технология заморозки грунта.

По периметру плывуна, в метре от границ, устраивают скважины. В них заглубляют трубы и закачивают хладагент. Через пару месяцев появляются замороженные столбики земли. Они работают как единое целое и защищают проходчиков.

Ошибки проектировщиков

На этот раз при проектировании разработали специальные меры. Должны были применить и заморозку грунта, и надёжную гидроизоляцию тоннелей.

Однако всего учесть не получилось. Плывун оказался настолько мощным, что обычных фреоновых морозильных установок было мало. При этом перегонные тоннели устроили в два яруса, что позволило сэкономить на трубах и хладагенте.

Неожиданный прорыв

В апреле 1974-го начали очередную проходку и пробурили скважину для разведки. Как только рабочие подняли бур, хлынул поток воды. Вскоре замороженную стену прорвало, тоннель заполнился размытым песком.

Вопреки чудовищной мощности (200м³/ч), с которой выбрасывало смесь, проходчиков спасли. Но тоннель затопило буквально за несколько часов. Далее спасали уже оставшуюся линию: её заглушили двумя бетонными 3-метровыми пробками.

Прорыв привёл к появлению:

обширных подземных пустот

Хлынувший поток вытолкнул из них воду

внушительной овальной впадины

Она появилась из-за просевшей земли (400х200 метров, глубина — 3 метра)

поломанного участка асфальта и треснувших рельсов

Дорожное полотно и трамвайные пути пострадали на Политехнической улице

Источник

.jpg)