Зеленые водоросли

Самый обширный отдел водорослей, включающий от 13 000 до 20 000 видов. Обитают в основном в пресных водоемах, имеют зеленую окраску вследствие преобладания хлорофилла a и b по количеству над другими пигментами (каротиноидами, ксантофиллами). Этот отдел включает в себя одноклеточные, многоклеточные и колониальные формы. Большинство из них растет на глубине 20-40 метров.

Клеточная стенка зеленых водорослей образована целлюлозой, запасное питательное вещество — крахмал. У многих представителей в жизненном цикле наблюдается чередование полового поколения (гаметофита) и бесполого (спорофита).

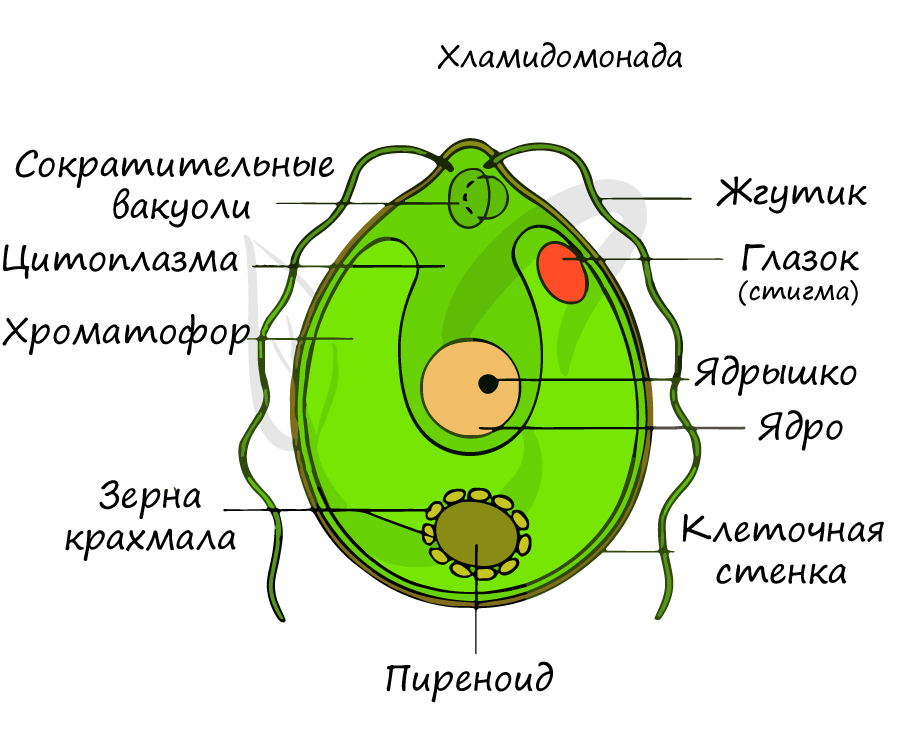

Хламидомонада

Хламидомонада — одноклеточная двужгутиковая зеленая водоросль, обитающая в лужах, пресных водоемах, прудах. Форма клетки грушевидная. На переднем конце тела имеет два жгутика, за счет которых активно движется.

Светочувствительный глазок (стигма) помогает хламидомонаде занять наиболее освещенное место для активного процесса фотосинтеза, который идет в хроматофоре. Сократительные (пульсирующие) вакуоли клетки удаляют избыток постоянно поступающей внутрь воды, таким образом, они поддерживают осмотическое давление на уровне, необходимом для жизни.

Хламидомонада имеет чашевидный хроматофор с пиреноидом — округлой белковой гранулой, содержащей фермент, который участвует в синтезе сахаров. Вокруг пиреноида запасается крахмал.

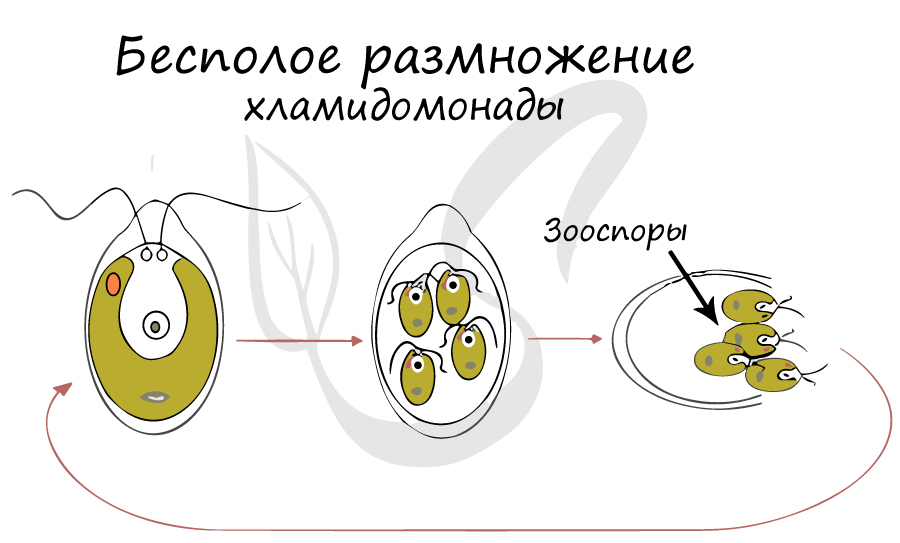

Размножение хламидомонады

Размножается преимущественно бесполым путем. Половой процесс — конъюгация.

При благоприятных условиях (летом) размножается бесполым путем с помощью зооспор. Хламидомонада (n) дважды делится митотически без разрыва материнской оболочки, в результате образуются 4 клетки (n). Они растут, у каждой из них развивается жгутик, появляется глазок и клеточная стенка. С течением времени материнская оболочка, окружающая клетки, разрывается, и зооспоры выходят во внешнюю среду. Из каждой зооспоры развивается взрослая клетка.

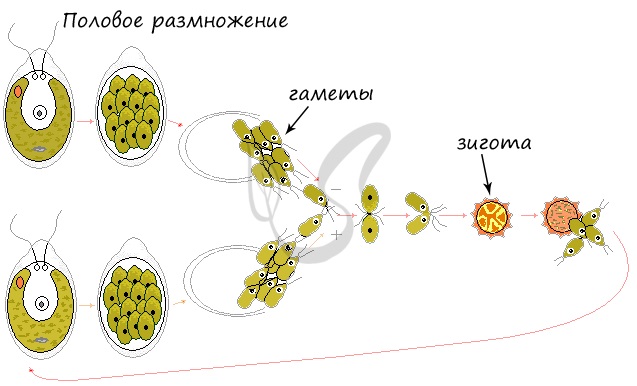

Рассмотрим изогамный половой процесс, при котором гаметы не отличаются по строению, внешнему виду, одинаково подвижны.

Половое размножение активируется при наступлении неблагоприятных условий (пересыхание водоема, понижение температуры внешней среды). Внутри хламидомонады (n) путем митоза образуются половые клетки — гаметы (n). Запомните, что в половом размножении всегда участвуют половые клетки 😉

Гаметы (n) разных хламидомонад попарно сливаются, в результате чего образуется зигота (2n), которая покрывается плотной защитной оболочкой — цистой. При благоприятных условиях зигота (2n) делится мейозом, по итогам которого образуются 4 хламидомонады (n).

Красный снег

Красный снег — явление, характерное для приполярных областей Земли, также встречается на высоких горах. Снег приобретает нехарактерную красную окраску, связанную с массовым размножением Хламидомонады снежной, клетки которой содержат красный каротиноид — астаксантин. Для особей этого вида благоприятными являются низкие температуры, при температуре выше +4 °С они погибают.

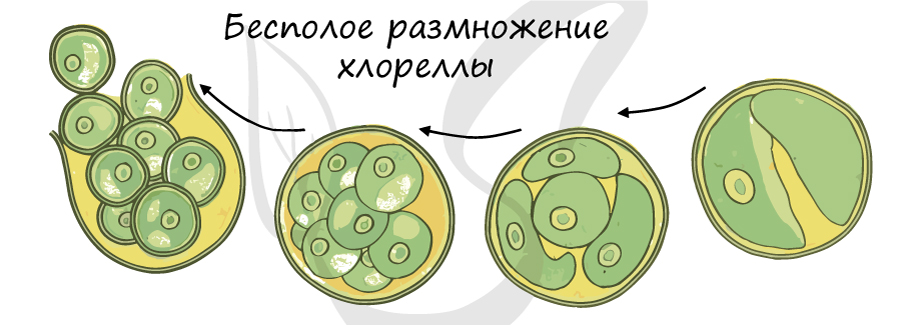

Хлорелла

Хлорелла — одноклеточная зеленая водоросль без жгутиков, обитающая в самых разных средах: на сырой почве, на стволах деревьев, скалах, в соленой и пресной воде. Ее скопления хорошо заметны в виде налета зеленого цвета.

Клетка содержит чашевидный хроматофор (имеет вид сильно вырезанной чаши), запасающий крахмал. Хлорелла отличается быстрым темпом деления клеток, в связи с этим ее используют для получения кормов. Фотосинтез у нее также идет очень интенсивно. Эта водоросль одной из первых побывала в космосе, ее используют на космических кораблях для получения кислорода.

Размножение осуществляется только бесполым путем, содержимое материнской клетки делится митотически на 4 или 8 дочерних клеток, после чего оболочка материнской клетки рвется, и дочерние клетки выходят наружу, развиваются во взрослых особей, после чего снова делятся.

Спирогира

Спирогира — многоклеточная нитчатая зеленая водоросль. Скопления нитей спирогиры на поверхности рек и прудов образуют тину.

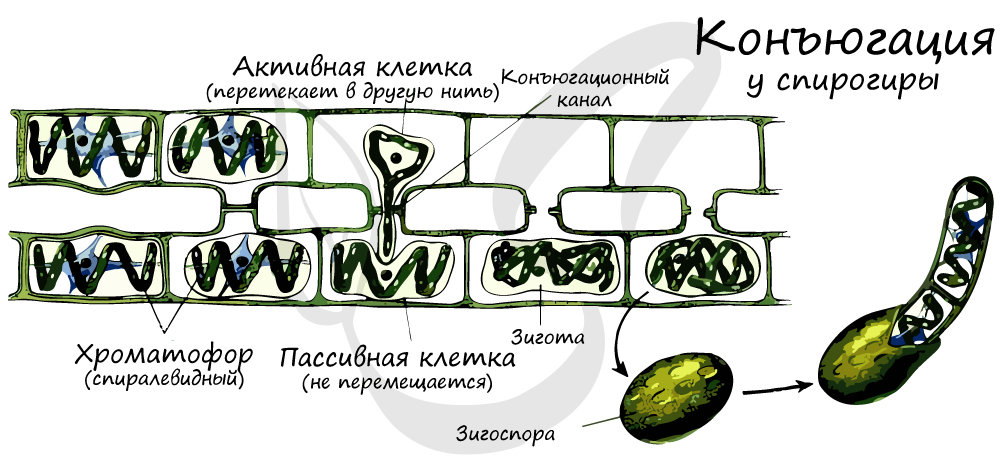

Хроматофор у спирогиры спиралевидный, представлен в виде одной или нескольких лент, опоясывающих клетку в пристенном слое цитоплазмы. В клетке содержится крупное ядро, расположенное в центре и подвешенное на тяжах цитоплазмы.

Размножается бесполым и половым путями.

- Бесполое

Бесполое (вегетативное) размножение может осуществляться частями таллома: нить водоросли разрывается на отдельные участки, или даже клетки, которые дают начало новому организму.

Половой процесс — конъюгация. Две нити водоросли располагаются параллельно, клетки сближаются, у них образуются боковые выросты. При соприкосновении боковых выростов между клетками разных нитей водорослей образуется копуляционный канал, по которому происходит перемещение содержимого одной клетки (n) в другую (n), после чего сливаются цитоплазмы и ядра, образуя зигоспору (2n).

После периода покоя зигоспора (2n) делится мейозом, образуются четыре клетки (n), из которых только одна прорастает в новую особь, а три остальных — погибают.

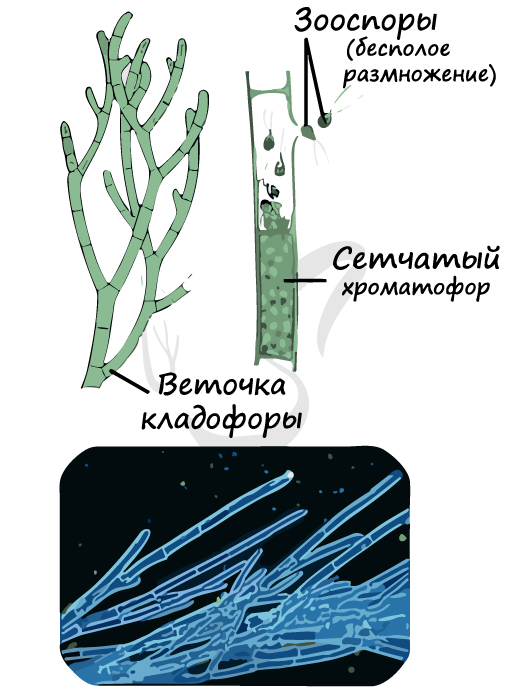

Кладофора

Кладофора — многоклеточная нитчатая зеленая водоросль. Ее ветвящиеся нити непрочно прикреплены к субстрату, от которого часто отрываются. Хроматофор имеет вид сеточки (сетчатый). Бесполое размножение осуществляется с помощью зооспор, половое размножение в форме изогамии.

Улотрикс

Улотрикс — многоклеточная нитчатая зеленая водоросль. Обитает в пресной и морской воде, образует на подводных объектах зеленый налет — тину. Хроматофор в виде незамкнутого кольца (пояска), содержит пиреноид. Преимущественно размножается бесполым путем, с помощью четырехжгутиковых зооспор. Есть возможность полового размножения по типу изогамии.

В цикле развития улотрикса преобладает гаметофит (n) — вегетативное гаплоидное поколение. Также заметьте, что гаметы улотрикса (n) образуются из клеток слоевища (n) путем митоза.

Плеврококк

Скорее всего, любой гетеротроф сделает ошибку, первый раз встретив это название 🙂 Уж слишком сильно оно смахивает на название бактерий, таких как стафилококки, стрептококки. Запомните и не ошибайтесь: плеврококк — зеленая водоросль. Плеврококк имеет клетки шаровидной формы, они могут быть одиночные или соединенные в группы. Видимые вакуоли в клетке отсутствуют, хроматофор в виде пластинки, не содержит пиреноидов.

Плеврококк распространен повсеместно, способен вынести полное пересыхание. Образует зеленый налет на стволах деревьев, поверхности скал и почве.

Вольвокс

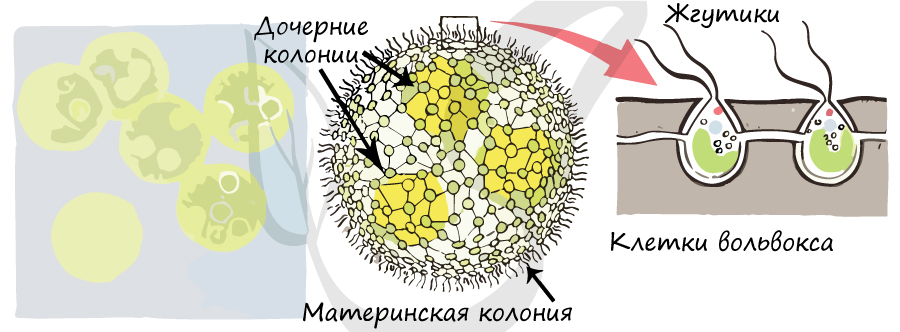

«Вольвокс» означает «катящийся». Представляет собой зеленую подвижную колониальную водоросль, имеющую шаровидную форму. Одна колония вольвокса может достигать 3мм, а по количеству клеток — 200 до 10 тысяч.

Клетки расположены на периферии, соединены между собой тяжами цитоплазмы — протоплазматическими нитями, обеспечивают движение колонии и питание. В центре колонии имеется полость, занятая слизью. Каждая из клеток на периферии имеет два жгутика, обращенных во внешнюю среду, клетки напоминают хламидомонаду.

Вольвокс играет очень важное эволюционное значение, и помогает сделать вывод о том, что развитие живых организмов от одноклеточных форм к многоклеточным происходило через колониальные формы.

Большая часть клеток в колонии вольвокса вегетативные. Вегетативное размножение вольвокса происходит с помощью дочерних колоний внутри материнской, особыми клетками — партеногонидиями. Эти клетки делятся митозом перпендикулярно поверхности шара. В результате образуется пластинка, которая выворачивается и образует дочерний шар. Дочерние шары разрастаются, при этом происходит разрыв материнского организма (шара).

Половой процесс происходит в специализированных местах — антеридиях, где развиваются сперматозоиды (n), и оогониях, где созревают яйцеклетки (n). Сперматозоид проникает в оогоний, образуется зигота, или ооспора (2n). При благоприятных условиях зигота делится мейозом, образуются клетки вольвокса (n), которые затем делятся множеством митотических делений.

Таким образом, основная форма существования клеток в колонии вольвокса — гаплоидна (n), диплоидна в жизненном цикле только зигота (2n).

Сине-зеленые водоросли

Спешу предупредить об очень частом заблуждении! Сине-зеленые водоросли — это вовсе не водоросли, их по-другому называют цианобактерии. Они представляют собой отдел крупных грамотрицательных бактерий, которые способны выделять кислород в процессе фотосинтеза.

Эволюционно сине-зеленые водоросли — очень древние микроорганизмы, которые возникли в архее. Им отведена крайне важна роль: они являются первыми фотосинтезирующими организмами. Благодаря им 2 млрд. лет назад в атмосфере Земли впервые появился кислород.

У них отсутствуют жгутики, они могут иметь нитчатую или колониальную форму, или же быть одноклеточными. Относительно крупные размеры цианобактерий и сходство в строении с водорослями было изначальной причиной их рассмотрения в составе растений. На настоящее время доказано сходство цианобактерий с остальными бактериями.

© Беллевич Юрий Сергеевич 2018-2021

Данная статья написана Беллевичем Юрием Сергеевичем и является его интеллектуальной собственностью. Копирование, распространение (в том числе путем копирования на другие сайты и ресурсы в Интернете) или любое иное использование информации и объектов без предварительного согласия правообладателя преследуется по закону. Для получения материалов статьи и разрешения их использования, обратитесь, пожалуйста, к Беллевичу Юрию.

Источник

Водоросли.

Водоросли – это низшие растения, у которых нет стебля, корня или листвы. Преимущественной средой обитания водорослей являются моря и пресные водоемы.

Отдел Зеленые водоросли.

Зеленые водоросли бывают одноклеточными и многоклеточными и содержат хлорофилл. Размножаются зеленые водоросли половым и бесполым типом размножения. Зеленые водоросли обитают в водоемах (пресных и соленых), в почве, на скалах и камнях, на коре деревьев. Отдел Зеленые водоросли насчитывает около 20 000 видов и делится на пять классов:

1) Класс протококковые – одноклеточные и многоклеточные безжгутиковые формы.

2) Класс вольвоксовые – простейшие одноклеточные водоросли, имеющие жгутики и способные организовывать колонии.

3) Класс жаровые – имеют строение, похожее на строение хвощей.

4) Класс улотриксовые – имеют слоевище нитчатой или пластинчатой формы.

5) Класс сифоновые – класс водорослей, внешне похожих на другие водоросли, но состоящие из одной клетки, имеющей много ядер. Размеры сифоновых водорослей достигают 1 метра.

Отдел красные водоросли (багрянки).

Багрянки встречаются в теплых морях на больших глубинах. Этот отдел насчитывает около 4 000 видов. Слоевище красных водорослей имеет расчлененную структуру, крепятся к субстрату они с помощью подошвы или ризоида. В пластидах красных водорослей содержится хлорофиллы, каратиноиды и фикобилины.

Еще одной особенностью красных водорослей является то, что они размножаются с помощью сложного полового процесса. Споры и гаметы красных водорослей неподвижны, так как не имеют жгутиков. Процесс оплодотворения происходит пассивно путем переноса мужских гамет к половым органам женских особей.

Отдел бурые водоросли.

Бурые водоросли – это многоклеточные организмы, имеющие желтовато-бурую расцветку за счет сосредоточения каротина в поверхностных слоях клеток. Насчитывается около 1,5 тысячи видов бурых водорослей, которые имеют самые различные формы: кустообразные, пластинчаты, шаровидные, корковидные, нитиевидные.

Благодаря содержанию газовых пузырьков в слоевищах бурых водорослей, большинство из них способны удерживать вертикальное положение. Клетки слоевища имеют дифференцированные функции: загасающую и фотосинтетическую. Полноценной проводящей системы у бурых водорослей нет, но в центре слоевища есть ткани, транспортирующие продукты ассимиляции. Питательные минеральные вещества всасываются всей поверхностью слоевища.

Разные виды водорослей размножаются всеми видами размножения:

— половым (изогамным, моногамным, гетерогамным);

— вегетативным (встречаются при случайном делении некоторых частей слоевища).

Значение водорослей для биосферы.

Водоросли являются начальным звеном большинства пищевых цепей различных водоемов, океанов и морей. Также водоросли насыщают атмосферу кислородом.

Водоросли активно используются для получения различных продуктов: полисахариды агар-агар и карраген, используемые в кулинарии и косметике, добывают из красных водорослей; альгиновые кислоты, также используемые в пищевой и косметической промышленности, добывают из бурых водорослей.

Источник

Экология СПРАВОЧНИК

Информация

водоросли пресных вод

Вода мелких пресных водоемов (озер) имеет слоистую структуру. Для озер характерны сезонные и периодические процессы. Большое значение для формирования микробных ассоциаций имеют придонные иловые отложения. В то же время прибрежные зоны сходны с почвой. Содержание микроорганизмов в воде пресных водоемов ниже, чем в почвах и илах, но достаточно высоко (1,4 млн. клеток в 1 см3 воды и более). При анализе качественного состава микрофлоры обнаружены представители всех основных физиологических групп микроорганизмов, обеспечивающих круговорот азота, углерода, фосфора и других элементов. В озерной воде отмечается четкое вертикальное распределение бактерий. Максимальное количество бактерий отмечается в летний период, причем в некоторых озерах на значительной глубине (10 л), где было наибольшее количество отмерших водорослей.[ . ]

Водоросли подразделяются на несколько типов, из которых для пресных вод наибольшее значение имеют три: зеленые, диатомовые, сине-зеленые.[ . ]

Водоросли, внедряющиеся внутрь известкового субстрата, получили название «сверлящих». Сверлящие водоросли по количеству видов немногочисленны. Так, например, в пресных и соленых водоемах СССР их обнаружено всего 18, из них 12 зеленых и 6 сине-зеленых (рис. 45, 1, 2). Однако распространены они чрезвычайно широко, начиная с многочисленных на земном шаре известковых скал и кончая камнями, известковыми раковинами многочисленных животных, кораллами, пропитанными известью крупными водорослями и т. д., в пресных и морских водах, у поверхности воды и на глубине свыше 20 м, от холодных морей севера до вечно теплых морей тропиков.[ . ]

В пресных природных водах содержится также довольно значительное количество нитритов. Нитриты являются конечным продуктом биохимического окисления аммиака, образующегося при распаде белковых веществ, а также образуются при восстановлении нитратов. В летний период они интенсивно используются водорослями, поэтому повышенные концентрации их в воде могут свидетельствовать о загрязнении, в частности фекальном.[ . ]

В пресных водах распространены растения, укрепленные на дне водоема. Часто их фотосинтетическая поверхность располагается над водой. К ним относятся камыши (Scirpus), кувшинки (Nymphaea), кубышки (Nyphar), рогозы (Typha), стрелолист (Sagittaria). У других фотосинтезирующие.органы погружены в воду. Это рдесты (Potamogeton), уруть (Myriophyllum), элодея (Elodea). Отдельные виды высших растений пресных вод лишены корней и свободно плавают или обрастают подводные предметы, водоросли, которые прикреплены к грунту (рис. 5.26).[ . ]

В пресных водах движение воды имеет ощутимое значение в реках, ручьях и горных потоках. В этих водоемах выделяется группа бентосных реофильных организмов, предпочитающих места с постоянным течением. В озерах не бывает сильных течений, и здесь для произрастания бентосных водорослей приобретают значение волны.[ . ]

Харовые водоросли населяют преимущественно пресные водоемы разного типа, особенно часто пруды и озера, но они встречаются и во временных небольших водоемах — ямах и канавах, а также, хотя и значительно реже, в ручьях и реках. Некоторые виды в равной мере могут населять и солоноватые воды, есть и такие, которые живут только в солоноватой воде, соленость которой, однако, составляет не более чем две трети солености морской воды. В типично морских условиях харовые не встречаются.[ . ]

Зеленые водоросли. В пробе воды из пресного водоема легко найти представителей зеленых водорослей. Например, подвижную одноклеточную водоросль — хламидомонаду. Размножаясь в больших количествах, она придает воде зеленоватый оттенок, вызывает ее цветение. Под микроскопом хорошо видно, что клетка имеет округлую форму, покрыта прочной оболочкой с двумя или четырьмя жгутиками, с помощью которых она активно передвигается. В клетке хорошо заметны ядро, цитоплазма, стигма — светочувствительный «глазок» красного цвета, вакуоль с клеточным соком, две пульсирующие вакуоли и зеленый чашевидный хрома-тофор.[ . ]

Цветение пресных водоемов вызывается бурным развитием микроскопических водорослей и некоторых видов жгутиковых. Даже при небольшом цветении резко ухудшаются органолептические свойства воды. Цветение осложняет работу фильтров на водопроводных станциях: фильтры быстро забиваются, а водоросли, накапливаясь в фильтре, начинают разлагаться, придавая воде неприятный привкус и запах.[ . ]

Фитобентос пресных вод представлен бактериями, диатомовыми и зелеными водорослями. Прибрежные растения располагаются от берега вглубь четко выраженными поясами. Первый пояс — полупогруженные растения (камыши, рогоз, осоки и тростники); второй пояс — погруженные растения с плавающими листьями (водокрас, кубышки, кувшинки, ряски). В третьем поясе преобладают растения — рдесты, элодея и др. (рис 5.14).[ . ]

Эвгленовые водоросли — обычные обитатели небольших пресных стоячих водоемов. В летние месяцы можно наблюдать, как в небольшом пруду или луже внезапно зеленеет вода. Причиной этого позеленения («цветения») может быть массовое развитие эвгленовых водорослей. Под микроскопом в капле воды, взятой из такой лужи, видны многочисленные зеленые веретеновидные клетки. Легко изгибаясь, меняя форму тела, они быстро движутся во всех направлениях. Обычно это эвглены (Е1 1епа) — центральный род, по имени которого назван весь отдел.[ . ]

Диатомовые водоросли широко распространены в природе и достигают массового развития в пресной и соленой водах. Диатомовые водоросли группы Ргппа1ез встречаются преимущественно среди обрастаний и в грунте. Они прикрепляются к субстрату при помощи студенистых стебельков или створкой, снабженной шипом. Диатомовые водоросли имеют большое хозяйственное значение. Они являются пищей для водных животных.[ . ]

Эвгленовые водоросли широко распространены по всей территории земного шара. Нет такой области, нет такого водоема, где они не были бы найдены в том или ином количестве. Это, конечно, не означает, что эвгленовые безразличны к условиям внешней среды. Эвгленовые водоросли — это обитатели континентальных внутренних водоемов. В морях и океанах находки их единичны и случайны. В незначительном количестве встречаются эвгленовые в текучих водоемах и в планктоне центральной части крупных озер. Небогат состав этой группы в водоемах Арктики и пустынных областей. Излюбленными местообитаниями эвгленовых являются пресные, стоячие, мелководные, хорошо прогреваемые, заросшие водными растениями и богатые органическими веществами водоемы леспой и лесостепной зон: заболоченные лесные лужи, канавы, пруды, в особенности удобряемые рыбоводные и биологические, служащие для очистки сточных вод, прибрежные мелководные участки озер. В подобных водоемах эвгленовые водоросли играют большую роль, нередко выступая в качестве доминирующих форм и вызывая «цветение» этих водоемов.[ . ]

Диатомовые водоросли играют первостепенную роль в осадконакоплении. Непрерывно опускаясь из поверхностных вод и отмирая в бентосе, панцири диатомей скапливаются на дне в огромном количестве, образуя в океанах и пресных водоемах диатомовые илы. Мощные залежи илов известны в отложениях третичного и четвертичного периодов; их образование происходит и в настоящее время, особенно в озерах олиготрофного типа: Байкале, Телецком, Севане, многих озерах Кольского полуострова, Эстонской ССР и Латвийской ССР и др. Сап-ропели также в значительной мере образованы остатками диатомей, но они отличаются от диатомовых илов меньшим содержанием кремневой кислоты (20—30%) и большим ■ содержанием органики. Сапропелевые илы скапливаются в большом количестве в озерах Среднего и Южного Урала и Казахстана.[ . ]

Динофитовые водоросли обитают преимущественно в чистых пресных или соленых водах, встречаются обычно в холодную пору года; известны криофилы, обитающие в снегу и придающие ему органогенную окраску. Развиваясь в массовых количествах, некоторые виды вызывают «цветение» воды.[ . ]

Пирофитовые водоросли широко распространены в водоемах нашей нланеты и обитают как в пресных и солоноватых водах, так и в морях, причем представители каждого из подотделов занимают свои экологические ниши.[ . ]

Наконец, многие водоросли могут синтезировать токсичные метаболиты. К числу таких организмов, в основном, относятся некоторые Cyanophyceae: Microcystis, Anabaena, Lyngbya, Aphanizomenon, Nodularia, Nostos, Gloeotrichia и т. д. (следует также упомянуть Prymnesium parvum, относящуюся к Chrysophyceae и обитающую в солоноватых водах, и перидиниевые водоросли, с которыми связывают «красные приливы» в море). Токсичные метаболиты в пресной воде не представляют опасности для потребителя обработанной воды, так как они неэкскретируются клеткой и, следовательно, удаляются из воды вместе с водорослями в процессе обработки (тем не менее им приписывают некоторые случаи гастроэнтеритов). Однако они могут быть причиной смерти животных, пьющих необработанную воду, и вызывать дерматиты и конъюнктивиты у купальщиков.[ . ]

Распространены зеленые водоросли по всему свету. Главным образом они населяют пресные воды, где, по-видимому, возникли и прошли основные этапы своей эволюции, но среди них немало солоноводных и морских форм, а также представителей вневодных наземных и почвенных группировок; встречаются эпифиты, паразиты и симбионты.[ . ]

Видовой состав диатомовых водорослей в водоемах определяется комплексом физико-химических факторов, из которых большое значение имеет в первую очередь соленость воды. По отношению к солености все диатомеи разделяются на морские, солоноватоводные и пресноводные. Особенно четко проявляется их реакция на содержание в воде поваренной соли NaCl, что позволяет различать у них три группы видов. Первую составляют эвгалобы, для развития которых наличие хлоридов обязательно. Сюда относятся типично морские обитатели (полигалобы) и представители солоноватых вод (мезогалобы), живущие во внутренних морях и опресненных морских бухтах. Третья группа — это настоящие пресноводные виды, на которых даже незначительное присутствие в воде NaCl действует губительно (виды родов Eunotia, Pinnularia, Cymbella, Frustulia).[ . ]

Распространены золотистые водоросли по всему земному шару, но чаще встречаются в умеренных широтах. Живут преимущественно в чистых пресных водах и особенно характерны для кислых вод сфагновых болот. Небольшое число их обитает в морях и соленых озерах, значительно реже встречаются они в загрязненных водах. В почвах представлены единичными видами.[ . ]

Таким образом, сине-зеленые водоросли встречаются на всех континентах и во всевозможных местообитаниях — в воде и на суше, в пресных и соленых водах, везде и всюду.[ . ]

Его площадь — 422 тыс. км2, объем вод -555 тыс. км3, наибольшая глубина — 2210 м. Интенсивная хозяйственная деятельность в бассейне Черного моря привела к появлению ряда сложных экологических проблем. Это прежде всего синдром морского эвтрофирования, связанный с резким увеличением поступления с речным стоком биогенных веществ (фосфатов, нитратов и др.). Хроническими стали “красные приливы” в прибрежных водах Бвлгарии, Румынии (между 1983 и 1988 гг. здесь было отмечено более 20 «красных приливов”). Особенно интенсивно идут процессы эвтрофирования в мелководной северо-западной части Черного моря, что вызвало снижение запасов мидий (здесь сосредоточено 90% мидий водоема) и промысловой водоросли (филлофоры).[ . ]

Подавляющее большинство красных водорослей обитает в морях, и только очень немногие встречаются в пресных водах.[ . ]

Интенсивному развитию бентосных водорослей способствует также умеренное (не до загрязнения) содержание в воде биогенных веществ. В пресных водах это характерно для неглубоких прудов и берегов озер, заводей по берегам рек; в морях — для мелких заливов. Источниками биогенных веществ в воде служат береговые стоки и донные отложения, особенно велика роль последних как аккумуляторов органических остатков. В донных отложениях в результате жизнедеятельности бактерий и грибов происходит минерализация органических остатков; сложные органические вещества переходят в простые неорганические соединения, доступные для использования фотосинтезирующими растениями. Наиболее благоприятны для развития бентосных водорослей места с отложением органических остатков на небольших глубинах с достаточным освещением, твердыми грунтами для поселения водорослей и слабым движением воды. Здесь продукты минерализации быстро вовлекаются в процессы фотосинтеза, а слабое движение воды содействует их переносу от донных отложений в заросли водорослей и способствует обогащению придонной воды кислородом, что препятствует появлению в ней сероводорода, губительного для живых организмов.[ . ]

Сброс неорганических соединений в пресные водоемь ухудшает качество воды (засолонение водоемов), а в ряде случаеЕ оказывает неблагоприятное воздействие на флору и фауну водоемов и может служить причиной тяжелых заболеваний. Попадание в воду водоемов солей фосфора и азота приводит к бурному развитию водорослей, особенно сине-зеленых (эвтрофикация водоемов) .[ . ]

Нитчатые неветвящиеся ярко-зеленые водоросли этого порядка чрезвычайно широко распространены в пресных водоемах всех континентов. Даже в холодных ручьях Антарктиды они, хотя и недолго (короткое летнее время), радуют глаз своей изумрудной зеленью. В народе их обычно именуют тиной: небольшими рыхлыми подушками плавают они летом у поверхности воды в прудах, озерах и тихих заводях рек. Каждая из таких дерновин-подушек, наполненная пузырьками выделяемого водорослями кислорода, состоит из множества нитей, переплетающихся между собой (табл. 36, 1). Слизистые на ощупь нити могут также свободно лежать на дне стоячего водоема или устилать на протяжении многих метров дно рек и ручьев, прилепляясь к песчинкам и камням. Каждая нить сложена из ряда одноядерных цилиндрической формы клеток, ширина которых у разных видов колеблется от 3 до 150—200 мкм. Клетки довольно плотно примыкают друг к другу. Распад нитей на отдельные клетки происходит, да и то не у всех представителей, только при неблагоприятных условиях.[ . ]

Лагенидиевые — обитатели в основном пресных, реже морских вод. Очень немногие из них встречаются в почве. Подавляющее большинство видов лагенидиевых — паразиты водорослей, мицелиальных водных грибов (главным образом сапролегниевых), микроскопических животных. Представители рода лагена (Lagena) паразитируют на корнях некоторых злаков и дикорастущих трав. Очень немногие из этих грибов ведут сапрофитный образ жизни. Большинство из них ограничивается узким кругом хозяев, что характехзно для истинных паразитов.[ . ]

Скабичевский А. П. Планктонные диатомовые водоросли пресных вод СССР.[ . ]

Около 20 видов микроспоры широко распространены в пресных водах земного шара. Неразветвлен-ные нити этой водоросли состоят из цилиндрических клеток с тонкой или утолщенной оболочкой (рис. 217, 1). Интересной особенностью микроспоры является строение ее клеточных стенок. Они состоят из двух половинок — верхней и нижней (рис. 217, 2), которые удерживаются вместе тонким целлюлозным слоем. Если нить специально обработать, оболочки распадаются на участки, имеющие форму буквы «н». Каждый такой участок состоит из поперечной перегородки и половинок боковых стенок двух соседних клеток (рис. 217, 3). Пристенный хлоропласт микроспоры, в отличие от хлоропласта улотрикса, выстилает все стенки клетки и часто имеет вид сетчатой пластинки (рис. 217, 1); у некоторых видов он состоит из узких лент, соединенных между собой. Пиреноиды отсутствуют.[ . ]

Типичными представителями одноклеточных зеленых водорослей являются хламидомонады (из рода Chlamidomonas), обитающие в лужах и других небольших пресных водоемах, и хлорелла из одноименного рода (Chlorella), которая обитает в пресных и соленых водах, на поверхности сырой земли, на коре деревьев. Хлорелла обладает исключительной фотосинтезирующей активностью, будучи способной улавливать и использовать 10-12% световой энергии. Содержит ряд ценных белков, витамины В, С и К.[ . ]

Примерно такие же данные получены и З.И. Кузнецовой по пресным водам каменноугольных отложений Московского бассейна: общее число бактерий 10—181 тыс. клеток/мл, при этом живых клеток более 30 %, отношение сапрофитов к общему числу бактерий составляет 10- 4 — 10- 6. Изменение бактериального состава пресных вод тесно связано с общим ухудшением их качества, в ряде случаев сопровождающимся появлением синезеленых водорослей в количестве до 200 клеток и более в 1 мл воды.[ . ]

Порядок немалиевых — наиболее примитивная группа красных водорослей. Он объединяет 8 семейств, которые можно разделить на две группы. В первой группе слоевище имеет одноосевое строение, во второй — оно построено по многоосевому типу.[ . ]

Гусева К. А. 1956. Жизнь пресных вод», т. 3. М., Изд-во АН СССР.[ . ]

Для количественного анализа бентосных макробеспозвоночных в пресных водах на небольших глубинах (до 0,5 м) применяют пробоотборники по ИСО 8265. Отбор образцов в проточной воде проводят с помощью квадратного пробоотборника Сервера (рис. П 16.1), который изолирует часть речного дна. В результате взбаломучивания при отборе со дна поднимаются макробеспозвоночные и силой течения заносятся в сетку. При небольших скоростях течения, глубинах до 1 м и при наличии водорослей стандарт рекомендуют использовать цилиндрический пробоотборник (рис.[ . ]

В фитопланктоне исследованного участка реки обнаружено присутствие водорослей из 7 отделов: Euglenophyta, Cyanophyta, Chlorophyta, Cyanophyta, Dinophyta, Cryptophyta, Xanthophyta. Основу систематического списка составляют зеленые водоросли из хлорококковых и дисмидиевых, диатомовых и сине-зеленых, остальные представлены единичными экземплярами. В эколого-географическом отношении альгофлора состоит из широко распространенных видов, обитающих в пресных водоемах и предпочитающих нейтральные или слабощелочные воды, и видов выносящих слабую соленость: Melosira, Navicyla и др.[ . ]

Среди многих факторов, оказывающих влияние на величину pH в природных пресных водах, особое значение принадлежит низшей и высшей водной растительности, а точнее, интенсивности фотосинтетических процессов. Днем в результате интенсивного фотосинтеза происходит усиленное поглощение растениями С02 вплоть до полного его исчезновения из воды. Активная реакция воды при этом смещается в щелочную сторону и pH может достигать 10 единиц. Ночью, напротив, водные растения в процессе дыхания потребляют кислород, а выделяют углекислый газ. Величина pH при этом может снизиться до 5,7 единицы, т. е. вода заметно подкисляется. Весьма существенные изменения величины pH (до нескольких единиц) имеют место в цветущих водоемах, т. е. при массовом развитии синезеленых водорослей и их последующем отмирании.[ . ]

Сифоновые — группа чрезвычайно древняя, возникшая ранее многих других зеленых водорослей. Общее количество живущих в настоящее время видов сравнительно невелико, не более 400—500. Свыше 90% всех современных сифоновых — морские организмы. Лишь некоторые представители высокоорганизованных семейств проникли в пресные воды и расселились в них. Сифоновые приурочены к тропическим морям, и только некоторые виды проникают в моря умеренной зоны.[ . ]

Очень разнообразен в морском фитопланктоне состав жгутиковых форм пирофитовых водорослей, особенно из класса перидиней (рис. 29, 7—10). Эта группа и в пресноводном фитопланктоне довольно разнообразна, но все же насчитывает меньшее число видов, чем в морском, а некоторые роды представлены только в морях: динофизис (Б1порЬуз18), гониаулакс (Сошаи1ах) и некоторые другие.[ . ]

Виды улотрикса (в настоящее время их известно более 25) обитают преимущественно в пресных водоемах и лишь очень немногие заходят в солоноватые и морские воды. Эти водоросли могут поселяться и на влажных поверхностях, периодически смачиваемых брызгами прибоя или водопадов.[ . ]

В основном в пробах были отмечены планктонные и факультативно-планктонные формы водорослей, однако достаточно большую долю диатомовых составляют обрастатели, бентосные и эпифитные формы. В экологогеографическом отношении водоросли планктона прудов были представлены широко распространенными видами, обитающими в пресных водоемах и предпочитающими нейтральные или щелочные воды. Виды-космополиты преобладали в списке водорослей и составляли в зависимости от типа водоема 42-75 % от общего числа. По шкале сапробности число водорослей-индикаторов органического загрязнения составило в среднем 35-43 % от общего количества видов по водоему. Среди них значительное положение занимали (3-мезосапробы (20-34 % от общего количества видов в водоеме) и олиго-[3-мезосапробы (9-15 % от общего количества видов в водоеме). На основании анализа видовой структуры и летней биомассы фитопланктона, которая часто превышала пределы 4-8 мг/л (г/м3), было определено, что исследуемые водоемы являются эвгрофными. В периоды «цветения» воды трофический статус водоемов достигал гиперэвтрофного уровня.[ . ]

Прямо противоположный процесс — процесс созидания известковых пород — осуществляют водоросли, способные выделять известь. Они встречаются в воде и в наземных местообитаниях, в морях и пресных водоемах, в холодных и горячих водах (рис. 45, 3, 4).[ . ]

Таких индикаторов солености, приуроченных к определенным ее величинам, среди диатомовых водорослей довольно много, и их список все время пополняется. Многие диатомовые водоросли настолько чувствительны к содержанию в воде NaCl, что не выдерживают даже незначительного изменения солености,— это так называемые стеногалинные (узкосолевые) виды, к которым принадлежат типично морские обитатели. Однако есть виды, степень чувствительности которых по отношению к NaCl не так высока, и они способны существовать в широких пределах изменения солености воды, от почти пресной до морской,— это эврига-линные (широкосолевые) виды; они обитают в водоемах, где содержание NaCl значительно колеблется.[ . ]

Озера — крайне благоприятная среда для развития богатой и разнообразной биоты: бактерий, водорослей, высшей растительности, насекомых, ракообразных, рыб, некоторых видов зверей. Очень высокая интенсивность биологического круговорота. В пресных водоемах умеренных широт биомасса планктонных ракообразных обновляется 10—30 раз за вегетационный сезон. Часто требуются всего одни сутки, чтобы вся масса воды озера была пропущена через фильтровальный аппарат планктонных рачков, отфильтровывающий бактерии (Г. Г. Винберг, 1967).[ . ]

Наряду с патогенными бактериями токсичным действием обладают и так называемые синезеленые водоросли, или цианобактерии. Цианобактерии присутствуют во всех пресных водоемах: «цветение» водоемов — серьезная экологическая проблема, поскольку такая вода не пригодна для питья и способна вызвать отравления. Установлено, что техногенное загрязнение водоемов детергентами, нитратами и т.п. компонентами способствует их цветению вследствие более интенсивного развития цианобактерий. Из цианобактерий токсичны представители родов Micro-cistis, Anabaena, Nobularia, Nostoc, Aphanizomenon, Oscillatoria и др., представляющие в основном планктонные формы, способные проникать и в илы. Гепатотоксины, вырабатываемые этими цианобактериями, попавшие в организм, способны вызывать разрушение печени, развитие онкологических заболеваний и т.п.[ . ]

Степень освещенности и качество света также оказывают существенное влияние на развитие диатомовых водорослей в водоемах и определяют закономерности их распределения по глубинам. В свою очередь, освещенность зависит от прозрачности воды, а прозрачность в океанах всегда более высока, чем в пресных водоемах.[ . ]

Кишечнополостные, губки, иглокожие, кольчатые черви и различные типы животных, отсутствующие или бедно представленные в пресных водах, оказываются очень важными в экологии моря. В обеих водных средах преобладающую роль играют бактерии, водоросли, ракообразные и рыбы, и здесь и там одинаково заметны диатомовые и зеленые жгутиковые водоросли и веслоногие ракообразные. Однако в море больше разнообразных водорослей (бурые и красные водоросли — преимущественно морские), ракообразных, моллюсков и рыб. С другой стороны, семенные.растения (Spermatophyta) играют в море незначительную роль. Исключение составляют только взморник (Zosiera) и немногие другие виды, растущие на мелководье. Насекомых в море нет (исключение составляют солоноватоводные бассейны), и ракообразные (с экологической точки зрения) играют роль «морских насекомых». Сравнение пробы морского планктона с такой же пробой, взятой в крупном озере, послужило бы прекрасной иллюстрацией огромного богатства морской биоты.[ . ]

В монографии представлен ряд современных микробиологических концепций, связанных с проблемами охраны природных вод от загрязнения. С позиций экологии, микробиологии, гидробиологии и гигиены рассмотрен широкий круг вопросов, касающихся процессов эвтрофикации водоемов, последствий поступления в них кислых шахтных вод, нефти, пестицидов, патогенной микрофлоры. В частности, проведен глубокий анализ роли азота и фосфора в процессах эвтрофикации, показаны изменения водной микрофлоры в результате поступления различных органических загрязнений в морские и пресные воды и энергетические закономерности биологической деградации этих веществ, описаны изменения сообществ водорослей и простейших при поступлении в водоемы сточных вод. Специальные разделы монографии освещают такие актуальные вопросы санитарной микробиологии, как загрязнение водоемов патогенными микробами и вирусами и эффективность их удаления в результате обработки сточных вод на очистных сооружениях. Особый интерес для гигиенистов, специалистов в области санитарной микробиологии и санитарной техники, а также для всех, кто интересуется вопросами борьбы с загрязнением природных вод, представляют предлагаемые авторами экологический подход к оценке последствий загрязнений водоемов сточными водами и экологические методы контроля последствий этого загрязнения.[ . ]

Хозяйственное воздействие человека на природную среду наносит существенный ущерб рыбному хозяйству. В связи с этим при рациональном ведении «рыбного хозяйства следует учитывать возможные факторы загрязнения воды в результате интенсивного развития синезеленых водорослей и высшей водной растительности. Пагубно влияет па развитие рыбного хозяйства сокращение поступления пресной воды во внутренние моря и водоемы, приводящее к снижению уровнен и ареалов обитания рыб и к повышению солености.[ . ]

Население гидросферы представлено планктоном, бентосом и нектоном. Планктон представляет собой совокупность мелких организмов животной и растительной природы, которые либо не способны к самостоятельному движению, передвигаясь вместе с водой, либо способны, двигаясь в воде самостоятельно. Различают фитопланктон, который в морях представлен одноклеточными водорослями (диатомовыми), цианобактериями и другими организмами, и зоопланктон, представленный одноклеточными форами-ниферами, радиоляриями и многоклеточными кишечнополостными, а также червями, ракообразными, личинками беспозвоночных животных и т. д. В планктоне пресных вод встречаются в основном низшие ракообразные и коловратки.[ . ]

Слои имеют мощность более 200 м и представлены мелкозернистыми доломитовыми, известковыми и глинистыми осадками [2604]. Циклы здесь (рис. 4.30) начинаются с богатого органикой аргиллита, образованного из остатков сине-зеленых водорослей и отлагавшегося во время эпизодических разливов пресной воды по поверхности плайи. Последующее испарение приводило к выделению кальцита и почти одновременному замещению его доломитов.[ . ]

Источник