Обитатели соленых и пресных водоёмов (окружающий мир 3 класс)

Реки и пресные озёра, моря и океаны населяют тысячи видов живых организмов: от микроскопических рачков планктона до гигантских млекопитающих. Тема «Обитатели солёных и пресных водоёмов» на уроках окружающего мира в 3 классе знакомит школьников со многими жителями водной среды. Чтобы закрепить пройденный материал, учащимся рекомендуют записать в рабочую тетрадь виды водоёмов, их особенности, а также указать представителей флоры и фауны, обитающих в них.

Разновидности водоёмов и их описание

Вода — это одна из важнейших основ жизни на Земле. Она может быть в верхнем и среднем почвенном слое, а также под ним. По этой причине различают поверхностные, грунтовые и подземные воды. Реки, озёра, моря, болота являются поверхностными водами, так как сформировались на поверхности земли. По сути, водоёмы — это углубления в земной коре, заполненные пресной или солёной водой. Прежде всего они являются домом для множества растений и животных, кроме того, играют важную роль в жизнедеятельности человека:

- Украшают землю.

- Являются зоной отдыха и оздоровления.

- По воде на судах путешествуют и транспортируют грузы.

- Снабжают людей морепродуктами.

- Обеспечивают электроэнергией.

- Служат источником пищи.

- Помогают поддерживать чистоту в доме и личную гигиену, то есть и их помощью обеспечивается водоснабжение.

- Благодаря им орошаются сельскохозяйственные поля.

Перечень может быть бесконечным, ведь водоёмы — это хранилища воды, которая необходима всему живому на Земле. Без неё невозможно обойтись ни в быту, ни на производстве. Существует два вида водоёмов:

- Пресные: реки, озёра, пруды, каналы, болота, ручьи. От общего количества пресные воды составляют всего 3%. Хотя цифра очень маленькая, их флора и фауна чрезвычайно богаты. Кроме того, обитатели текучих вод существенно отличаются от жителей стоячих водоёмов.

- Солёные: моря и океаны. В составе воды содержатся минеральные соли, и чаще всего эти водоёмы являются бессточными. Организмы растений и животных приспособлены к жизни именно в подобных условиях и к добыче при этом необходимых питательных веществ непосредственно из морской воды.

Существуют ещё искусственные водоёмы. Они представляют собой созданные руками человека углубления в толще земли, наполненные пресной водой. Их строят с целью создания запаса жидкости в случае недостатка в стране пресных источников, а также для судоходства.

Пресноводные растения

В озёрах и ручьях, в прудах и протоках произрастают разные виды представителей флоры. Эволюционируя миллионы лет, растения замечательно приспособились к обитанию в водной среде. Одни из них полностью развиваются под водой, другие — на её поверхности, а некоторые способны вести одновременно надводный и подводный образ жизни. Нижняя часть у таких растений погружена в воду, а верхняя расположена на поверхности. В связи с различными условиями жизни у одного растения, например, у водяного лютика, поверхностные и подводные листья имеют разную форму. Распространённые обитатели пресных водоёмов:

- Водоросли. Их относят к низшим растениям. Существует более 30 тыс. видов, среди которых есть как одноклеточные, так и многоклеточные формы. Водоросли имеют простое строение, так как корневая система, стебель и листья отсутствуют. Питательные вещества впитываются всей поверхностью организма. Некоторые виды могут достигать 40 м, а мельчайшие экземпляры различимы только под микроскопом. В природе существуют водоросли разных оттенков: зелёные, бурые, красные, жёлтые и др.

- Кувшинка. Растение редко встречается в проточных водоёмах, обычно обитает в стоячих прудах, болотах, заводях. Держится на воде при помощи корневых отростков, которыми цепляется за грунт, и широких листьев, сидящих на длинных черешках. Цвести начинает весной белыми, кремовыми или жёлтыми цветками. Интересная особенность кувшинки заключается в её способности закрываться на ночь и уходить под воду, чтобы восстановить свою свежесть для нового дня.

- Аир болотный. Многолетнее травянистое растение, образующее на мелководьях большие заросли. Имеет ярко-зелёный окрас. Листья мощные, заострённые, напоминают форму меча, растут до 1,5 м. Длинные расползающиеся корневища аира широко используются в медицине. Цветёт растение с мая до начала июля жёлто-зелёными соцветиями.

- Водокрас лягушачий представляет собой плавающее растение, которое не уходит корнями в грунт. В естественных условиях предпочитает слабо текучие и стоячие водоёмы (пруды, тихие речные заводи, неглубокие озёра).

Водокрас — это аккуратное нежное растение, внешне напоминает кувшинку, уменьшенную в несколько раз. Свободно перемещается в воде. На небольшом корне собирает подводный мусор, за счёт чего и питается.

Фауна рек и озёр

Пресноводные водоёмы распространены на всех континентах земли, в самых различных климатических зонах. Водоёмы бывают стоячими (озёра, пруды, заводи и болота) и проточными (реки и ручьи). В пресных водоёмах обитают:

- Щука. Самая известная и популярная рыба-хищник. Уже с двухмесячного возраста щурята поедают молодых окуньков и плотву. Зрелая рыба с удовольствием питается головастиками, лягушками, крупной рыбой и даже небольшими птицами. Щука имеет торпедовидное вытянутое тело со смещёнными к хвосту плавниками, большую удлинённую голову, широкую пасть со сплющенным рылом, выдающуюся вперёд нижнюю челюсть. Окраска щуки служит ей маскировкой. Основной цвет — серо-зелёный, но по всему телу разбросаны желтоватые или бурые пятна. Вес щуки может достигать 16 кг.

- Ондатра, или мускусная крыса. Относится к отряду грызунов. Внешне напоминает обычную крысу. Зверёк селится по берегам болот и прудов, где строит свои жилища. Хорошо приспособлен для жизни в воде: у него большой плоский безволосый хвост, помогающий хорошо плавать, перепонки на задних лапах, непромокаемая шерсть, крупные передние резцы для перегрызания корней и водорослей под водой. Средний вес взрослой особи — 1−1,5 кг, длина тела — до 40 см, хвоста — до 30 см. Кроме растительной пищи, поедает рачков, мелкую рыбёшку, лягушек.

- Байкальская нерпа. Является единственным пресноводным представителем множества видов тюленей. Ластоногое млекопитающее обитает в самом глубоком озере мира — Байкале. До сих пор остаётся для всех загадкой, как коренной житель Арктики и Антарктиды попал на территорию Восточной Сибири. Животное считается исчезающим видом по причине незаконной охоты на него, а также загрязнения воды и окружающей среды бумажными и другими промышленными предприятиями, расположенными вблизи озера. Нерпа может нырять на глубину до 200 метров и оставаться под водой 20−25 минут.

- Паук-серебрянка. Единственный из всех пауков, который проводит свою жизнь под водой. Селится в мелких озёрах и прудах. Своё жилище плетёт из паутины и наполняет его пузырьками воздуха, которые переносит с поверхности водоёма на брюшке, покрытом волосками.

Назвали паука-серебрянку так из-за того, что в воде пузырь воздуха серебрится. К своему «домику» паук плетёт и прикрепляет ловчие сети, куда попадаются водяные насекомые, личинки, мальки и рачки.

Обитатели морей и океанов

Флора и фауна солёных водоёмов настолько разнообразна, что сложно сосчитать все проживающие там виды. Это моллюски, водоросли, плоские черви, маленькие и огромные рыбы, акулы, киты, скаты, осьминоги.

Самые распространённые растения этой среды — ламинарии (водоросли). Они выполняют важную функцию насыщения воды кислородом, крахмалом, сахаром и белком. Морские обитатели живут на различных глубинах:

- Ближе к поверхности водится планктон, образованный одноклеточными организмами и служащий кормом для множества других животных.

- Толщу воды освоили рыбы, акулы, дельфины, киты и др. Самым крупным животным океана является синий кит, длина его 25 метров.

- Донный образ жизни ведут морские звёзды, ежи, лилии. Все они являются иглокожими животными. Такое приспособление необходимо для защиты от опасных хищников. Здесь же обитают кораллы, которые можно спутать с растениями. Это мелкие животные — полипы, размер которых не превышает зерно. Нежное тело полипа спрятано в известняковую чашечку для защиты от врагов. Живут организмы колониями, поэтому чашечки склеиваются между собой, и в результате появляются коралловые рифы, напоминающие сказочное королевство.

- В недрах океанов, на глубине более 2 тыс. м, где стоит кромешная тьма, живут глубоководные рыбы без глаз. Причина тому — условия обитания, в которых органы зрения стали ненужными.

Существуют морские млекопитающие, которых можно встретить как на суше, так и в воде. Это высокоорганизованный класс животных, у которых есть лёгкие.

Некоторые из них (киты, дельфины) живут только в воде, но периодически всплывают на поверхность, чтобы набрать в лёгкие воздуха. Ластоногие млекопитающие — моржи, тюлени, морские львы привязаны как к воде, так и к суше. Они селятся на мелководьях у побережий островов и материков. Прибрежные воды Тихого и Атлантического океанов являются источником их питания, без которого они не могут существовать. Основная еда животных — рыба: камбала, минтай, корюшка, навага, сельдь, мойва, а также другая морская живность — моллюски, раки, крабы, морские черви.

Представители флоры и фауны пресноводных водоёмов не смогут долго прожить в солёной воде. И наоборот, большинство обитателей водоёмов с солёной водой не приспособлены к жизни в пресной. Но есть виды, которые встречаются в любой среде. Например, лосось, форель, осетровые рыбы и многие другие рождаются и размножаются в пресной воде, но живут в солёной.

Источник

Откуда дельфины и киты получают пресную воду?

Как известно, млекопитающие пьют пресную воду. Где же они ее берут в морях и океанах? Мы уже разбирались, как это устроено у рыб, которые плавают в соленых водах, но сами то не соленые.

Возникает закономерный вопрос: как в таком случае обходятся дельфины и киты? Ведь их почки просто не приспособлены выводить столько соли!

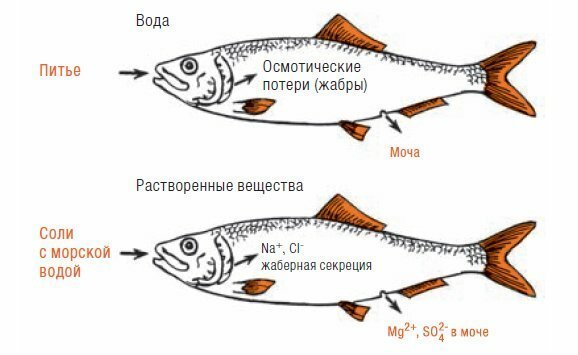

Любое млекопитающее должно получать достаточно воды, иначе ему не выжить. Если посмотреть на жизнедеятельность и строение морских рыб, то станет ясно, что соленая вода в их организм все-таки попадает. Однако, если в одном литре морской воды в среднем растворено около 35 граммов соли, в тканях морских рыб ее концентрация втрое меньше. И все мы, пробуя рыбу на вкус, вынуждены ее досаливать, хотя, казалось бы, обитая в такой среде, селедки должны быть сразу солеными.

Тем не менее, этого не происходит. Более того, из-за сильного осмотического давления вода из организма рыбы стремится покинуть ее тело, чтобы минимизировать разницу концентрации соли в море и в морском обитателе. Если бы не природные механизмы, рыбы не смогли жить долго и быстро умирали бы от обезвоживания. Однако этого не происходит. Несмотря на непроницаемую для воды чешую, все равно некоторая часть влаги теряется с экскрементами, выходит через жабры при дыхании. Чтобы восполнить запас влаги, рыбы пьют морскую воду и внутри организма «опресняют» ее, выводя лишние соли через кишечник и опять-таки жабры.

Минога

При этом, количество воды, которую вынуждена пить рыба, зависит от степени се солености. Чем солонее вода, тем больше рыба пьет и тем активнее работает ее внутренний «опреснительный заводик». За это отвечают так называемые клетки Кейс — Вильмера, в мембранах которых расположены специальные белки, выносящие ионы солей во внешнюю среду. У пресноводных рыб те же белки работают в обратном направлении, захватывая ионы солей из воды. Самое интересное, что у проходных рыб, которые для нереста меняют море на реку или наоборот, эти белки могут переключаться из одного режима в другой. К примеру, у речной миноги во время миграции из морской воды в пресную через кожу начинает поступать большое количество воды.

Чтобы отрегулировать ее состав, минога начинает выделять очень много пресной мочи, в составе которой почти нет солей. Объем этой жидкости может доходить до 45% от массы тела.

Ну, с рыбами разобрались. А как обстоят дела с млекопитающими? Дельфины, косатки, киты — более сложно устроенные морские обитатели. Как они справляются с избытком соли в морской воде? У китообразных нет такой способности опреснять соленую воду, а значит, во-первых, им нужно всеми возможными способами стараться сохранить нужное количество солей и пресной воды в организме. Если восполнить первые довольно легко, то с пресной водой в морях сложнее.

Они и стараются. Чтобы не терять влагу из организма, китообразные не имеют потовых желез, обитают в водах со стабильной температурой (кстати, не очень высокой) и не пьют воду. А необходимую влагу получают из пищи (кальмары, планктон и другие организмы, на большую часть состоящие из воды). Конечно, вместе с добычей китообразные частично захватывают и немного морской воды, но избыток соли выводится из их организма благодаря сложноустроенным почкам.

Помимо пищи, пресную воду организм китообразных получает как продукт в ходе процесса расщепления жиров. Потому дельфинов, касаток и китов, в принципе, можно назвать странниками в морской пустыне, существами, всю жизнь обитающими в воде, но не пробующими ее на вкус.

Источник

Пресную воду морские животные

|

|  |

| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Кровь и тканевые жидкости рыб и других позвоночных животных содержат очень немного солей. Поэтому все морские хищники вместе с пищей получают и значительное количество вполне пригодной для питья воды. Такая питьевая вода вполне пригодна и для человека.

Кровь и тканевые жидкости рыб и других позвоночных животных содержат очень немного солей. Поэтому все морские хищники вместе с пищей получают и значительное количество вполне пригодной для питья воды. Такая питьевая вода вполне пригодна и для человека.