При максимальном насыщении клетки водой ее

Работа 2. Зависимость сосущей силы от степени насыщения клеток водой

Для установления влияния степени насыщения клетки водой на сосущую силу необходимо построить графики зависимости сосущей силы, осмотического и тургорного давления клеточного сока от степени насыщения клеток водой.

До погружения в растворы различной концентрации все клетки имели более или менее одинаковую степень насыщения водой, а значит, одни и те же значения S, Р, Т. После выдерживания кусочков ткани в растворах все эти величины стали для разных полосок различными.

Материалы и оборудование. Лист миллиметровой бумаги (1010 см), линейка, карандаш, данные предыдущего опыта.

Ход работы. Заполните таблицу 10, в которую внесите данные, характеризующие состояние клеток после пребывания в растворах.

Состояние клеток после 30-минутного пребывания в растворах сахарозы

Концентрация раствора, М

Длина полоски (V), мм

Сосущая сила клеток (S), атм

Осмотическое давление (P), атм

Тургорное давление (Т), атм

1. Длина полоски (V). В первую строку запишите длину полосок после выдерживания их в растворах, начиная с наименьшей концентрации. Если длина полосок совпадает, что наблюдается в самых крепких растворах (0,6; 0,8; 1,0 М), необходимо брать величину, относящуюся только к наиболее слабому из этих растворов (в приведенном примере 0,6 М), поскольку уже в этом растворе клеточные оболочки достигли предела сокращения.

2. Сосущая сила клеток (S). Предполагая, что полоски достаточное время пролежали в растворах и перестали изменяться в длине, принимаем, что сосущая сила клеток равна сосущей силе соответствующего раствора, которую рассчитайте по уравнению Вант-Гоффа (см. лабораторную работу № 1).

3. Осмотическое давление клеточного сока (P). Для самой короткой полоски характерно полное отсутствие тургора T = 0, а значит P = S, так как S = P — T. Все остальные полоски будут иметь все более разбавленный клеточный сок. Причем P уменьшается обратно пропорционально объему клеток, что равносильно длине полоски: P1 V1 = PnVn.

4. Тургорное давление (T) определяют по формуле: S = P — T, а значит, T = P — S.

После заполнения таблицы приступайте к построению графика. На миллиметровую бумагу нанесите систему координат, по оси ординат отложите осмотическое и тургорное давление в атм, а на оси абсцисс – концентрацию сахарозы в моль/л. Точка пересечения осей обозначьте не нулем, а значением (V1). Для каждой полоски отложите значения P, T и соедините полученные точки, получая таким образом график зависимости P и T от степени насыщения клеток водой. Значения S представляют собой отрезки (P — T).

Сделайте выводы, указав, как изменяются S, P и T в зависимости от насыщения клеток водой.

Источник

При максимальном насыщении клетки водой ее

фЕНБ: пУНПФЙЮЕУЛЙЕ СЧМЕОЙС Ч ЛМЕФЛЕ

нБФЕТЙБМЩ. уПЮОБС ЮЕЫХС МХЛПЧЙГЩ МХЛБ, ЧПДБ, 6-8% ТБУФЧПТ УПМЙ.

пУНПФЙЮЕУЛЙНЙ ОБЪЩЧБАФ СЧМЕОЙС, РТПЙУИПДСЭЙЕ Ч УЙУФЕНЕ, УПУФПСЭЕК ЙЪ ДЧХИ ТБУФЧПТПЧ, ТБЪДЕМЕООЩИ РПМХРТПОЙГБЕНПК НЕНВТБОПК. ч ТБУФЙФЕМШОПК ЛМЕФЛЕ ТПМШ РПМХРТПОЙГБЕНЩИ РМЕОПЛ ЧЩРПМОСАФ РПЗТБОЙЮОЩЕ УМПЙ ГЙФПРМБЪНЩ: РМБЪНБМЕННБ Й ФПОПРМБУФ.

рМБЪНБМЕННБ — ОБТХЦОБС НЕНВТБОБ ГЙФПРМБЪНЩ, РТЙМЕЗБАЭБС Л ЛМЕФПЮОПК ПВПМПЮЛЕ. фПОПРМБУФ — ЧОХФТЕООСС НЕНВТБОБ ГЙФПРМБЪНЩ, ПЛТХЦБАЭБС ЧБЛХПМШ. чБЛХПМЙ РТЕДУФБЧМСАФ УПВПК РПМПУФЙ Ч ГЙФПРМБЪНЕ, ЪБРПМОЕООЩЕ ЛМЕФПЮОЩН УПЛПН — ЧПДОЩН ТБУФЧПТПН ХЗМЕЧПДПЧ, ПТЗБОЙЮЕУЛЙИ ЛЙУМПФ, УПМЕК, ВЕМЛПЧ У ОЙЪЛЙН НПМЕЛХМСТОЩН ЧЕУПН, РЙЗНЕОФПЧ.

лПОГЕОФТБГЙС ЧЕЭЕУФЧ Ч ЛМЕФПЮОПН УПЛЕ Й ЧП ЧОЕЫОЕК УТЕДЕ (Ч РПЮЧЕ, ЧПДПЕНБИ) ПВЩЮОП ОЕ ПДЙОБЛПЧЩ. еУМЙ ЧОХФТЙЛМЕФПЮОБС ЛПОГЕОФТБГЙС ЧЕЭЕУФЧ ЧЩЫЕ, ЮЕН ЧП ЧОЕЫОЕК УТЕДЕ, ЧПДБ ЙЪ УТЕДЩ ВХДЕФ РПУФХРБФШ Ч ЛМЕФЛХ, ФПЮОЕЕ Ч ЧБЛХПМШ, У ВПМШЫЕК УЛПТПУФША, ЮЕН Ч ПВТБФОПН ОБРТБЧМЕОЙЙ. рТЙ ХЧЕМЙЮЕОЙЙ ПВЯЕНБ ЛМЕФПЮОПЗП УПЛБ, ЧУМЕДУФЧЙЕ РПУФХРМЕОЙС Ч ЛМЕФЛХ ЧПДЩ, ХЧЕМЙЮЙЧБЕФУС ЕЗП ДБЧМЕОЙЕ ОБ ГЙФПРМБЪНХ, РМПФОП РТЙМЕЗБАЭХА Л ПВПМПЮЛЕ. рТЙ РПМОПН ОБУЩЭЕОЙЙ ЛМЕФЛЙ ЧПДПК ПОБ ЙНЕЕФ НБЛУЙНБМШОЩК ПВЯЕН. уПУФПСОЙЕ ЧОХФТЕООЕЗП ОБРТСЦЕОЙС ЛМЕФЛЙ, ПВХУМПЧМЕООПЕ ЧЩУПЛЙН УПДЕТЦБОЙЕН ЧПДЩ Й ТБЪЧЙЧБАЭЙНУС ДБЧМЕОЙЕН УПДЕТЦЙНПЗП ЛМЕФЛЙ ОБ ЕЕ ПВПМПЮЛХ ОПУЙФ ОБЪЧБОЙЕ ФХТЗПТБ (ТЙУ. 4, б). фХТЗПТ ПВЕУРЕЮЙЧБЕФ УПИТБОЕОЙЕ ПТЗБОБНЙ ЖПТНЩ (ОБРТЙНЕТ, МЙУФШСНЙ, ОЕПДТЕЧЕУОЕЧЫЙНЙ УФЕВМСНЙ) Й РПМПЦЕОЙС Ч РТПУФТБОУФЧЕ, Б ФБЛЦЕ УПРТПФЙЧМЕОЙЕ ЙИ ДЕКУФЧЙА НЕИБОЙЮЕУЛЙИ ЖБЛФПТПЧ. у РПФЕТЕК ЧПДЩ УЧСЪБОП ХНЕОШЫЕОЙЕ ФХТЗПТБ Й ХЧСДБОЙЕ.

еУМЙ ЛМЕФЛБ ОБИПДЙФУС Ч ЗЙРЕТФПОЙЮЕУЛПН ТБУФЧПТЕ, ЛПОГЕОФТБГЙС ЛПФПТПЗП ВПМШЫЕ ЛПОГЕОФТБГЙЙ ЛМЕФПЮОПЗП УПЛБ, ФП УЛПТПУФШ ДЙЖЖХЪЙЙ ЧПДЩ ЙЪ ЛМЕФПЮОПЗП УПЛБ ВХДЕФ РТЕЧЩЫБФШ УЛПТПУФШ ДЙЖЖХЪЙЙ ЧПДЩ Ч ЛМЕФЛХ ЙЪ ПЛТХЦБАЭЕЗП ТБУФЧПТБ. чУМЕДУФЧЙЕ ЧЩИПДБ ЧПДЩ ЙЪ ЛМЕФЛЙ ПВЯЕН ЛМЕФПЮОПЗП УПЛБ УПЛТБЭБЕФУС, ФХТЗПТ ХНЕОШЫБЕФУС. хНЕОШЫЕОЙЕ ПВЯЕНБ ЛМЕФПЮОПК ЧБЛХПМЙ УПРТПЧПЦДБЕФУС ПФДЕМЕОЙЕН ГЙФПРМБЪНЩ ПФ ПВПМПЮЛЙ — РТПЙУИПДЙФ РМБЪНПМЙЪ.

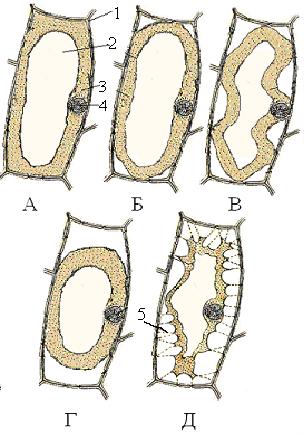

ч ИПДЕ РМБЪНПМЙЪБ ЖПТНБ РМБЪНПМЙЪЙТПЧБООПЗП РТПФПРМБУФБ НЕОСЕФУС. чОБЮБМЕ РТПФПРМБУФ ПФУФБЕФ ПФ ЛМЕФПЮОПК УФЕОЛЙ МЙЫШ Ч ПФДЕМШОЩИ НЕУФБИ, ЮБЭЕ ЧУЕЗП Ч ХЗПМЛБИ. рМБЪНПМЙЪ ФБЛПК ЖПТНЩ ОБЪЩЧБАФ ХЗПМЛПЧЩН (ТЙУ. 4, в ).

ъБФЕН РТПФПРМБУФ РТПДПМЦБЕФ ПФУФБЧБФШ ПФ ЛМЕФПЮОЩИ УФЕОПЛ, УПИТБОСС УЧСЪШ У ОЙНЙ Ч ПФДЕМШОЩИ НЕУФБИ, РПЧЕТИОПУФШ РТПФПРМБУФБ НЕЦДХ ЬФЙНЙ ФПЮЛБНЙ ЙНЕЕФ ЧПЗОХФХА ЖПТНХ. оБ ЬФПН ЬФБРЕ РМБЪНПМЙЪ ОБЪЩЧБАФ ЧПЗОХФЩН (ТЙУ. 4, ч).

рПУФЕРЕООП РТПФПРМБУФ ПФТЩЧБЕФУС ПФ ЛМЕФПЮОЩИ УФЕОПЛ РП ЧУЕК РПЧЕТИОПУФЙ Й РТЙОЙНБЕФ ПЛТХЗМХА ЖПТНХ. фБЛПК РМБЪНПМЙЪ ОПУЙФ ОБЪЧБОЙЕ ЧЩРХЛМПЗП (ТЙУ. 4, з).

еУМЙ Х РТПФПРМБУФБ УЧСЪШ У ЛМЕФПЮОПК УФЕОЛПК Ч ПФДЕМШОЩИ НЕУФБИ УПИТБОСЕФУС, ФП РТЙ ДБМШОЕКЫЕН ХНЕОШЫЕОЙЙ ПВЯЕНБ Ч ИПДЕ РМБЪНПМЙЪБ РТПФПРМБУФ РТЙПВТЕФБЕФ ОЕРТБЧЙМШОХА ЖПТНХ. рТПФПРМБУФ ПУФБЕФУС УЧСЪБООЩН У ПВПМПЮЛПК НОПЗПЮЙУМЕООЩНЙ ОЙФСНЙ зЕИФБ. фБЛПК РМБЪНПМЙЪ ОПУЙФ ОБЪЧБОЙЕ УХДПТПЦОПЗП (ТЙУ. 4, д).

еУМЙ РМБЪНПМЙЪЙТПЧБООХА ЛМЕФЛХ РПНЕУФЙФШ Ч ЗЙРПФПОЙЮЕУЛЙК ТБУФЧПТ, ЛПОГЕОФТБГЙС ЛПФПТПЗП НЕОШЫЕ ЛПОГЕОФТБГЙЙ ЛМЕФПЮОПЗП УПЛБ, ЧПДБ ЙЪ ПЛТХЦБАЭЕЗП ТБУФЧПТБ ВХДЕФ РПУФХРБФШ ЧОХФТШ ЧБЛХПМЙ. ч ТЕЪХМШФБФЕ ХЧЕМЙЮЕОЙС ПВЯЕНБ ЧБЛХПМЙ РПЧЩУЙФУС ДБЧМЕОЙЕ ЛМЕФПЮОПЗП УПЛБ ОБ ГЙФПРМБЪНХ, ЛПФПТБС ОБЮЙОБЕФ РТЙВМЙЦБФШУС Л УФЕОЛБН ЛМЕФЛЙ, РПЛБ ОЕ РТЙНЕФ РЕТЧПОБЮБМШОПЕ РПМПЦЕОЙЕ — РТПЙЪПКДЕФ ДЕРМБЪНПМЙЪ.

тЙУ. 4. рМБЪНПМЙЪ ТБУФЙФЕМШОПК ЛМЕФЛЙ:

б — ЛМЕФЛБ Ч УПУФПСОЙЙ ФХТЗПТБ; в — ХЗПМЛПЧЩК; ч — ЧПЗОХФЩК; з — ЧЩРХЛМЩК; д — УХДПТПЦОЩК.

1 — ПВПМПЮЛБ, 2 — ЧБЛХПМШ, 3 — ГЙФПРМБЪНБ, 4 — СДТП, 5 — ОЙФЙ зЕИФБ.

ъБДБОЙЕ 1. рТЙЗПФПЧЙФШ ЧТЕНЕООЩК НЙЛТПРТЕРБТБФ ЬРЙДЕТНЩ УПЮОПК ЮЕЫХЙ МХЛБ Ч ЛБРМЕ ЧПДЩ (ТЙУ. 3). тБУУНПФТЕФШ ЛМЕФЛЙ МХЛБ, ОБИПДСЭЙЕУС Ч УПУФПСОЙЙ ФХТЗПТБ Й ЪБТЙУПЧБФШ.

рПУМЕДПЧБФЕМШОПУФШ ТБВПФЩ. рТЕРБТБФ ТБУУНПФТЕФШ РТЙ НБМПН Й ВПМШЫПН ХЧЕМЙЮЕОЙСИ НЙЛТПУЛПРБ. пВТБФЙФШ ЧОЙНБОЙЕ ОБ ФП, ЮФП ГЙФПРМБЪНБ РТЙЦБФБ Л ЛМЕФПЮОЩН УФЕОЛБН. лМЕФЛЙ ОБИПДСФУС Ч УПУФПСОЙЙ РПМОПЗП ОБУЩЭЕОЙС ЧПДПК — УПУФПСОЙЕ ФХТЗПТБ. ъБТЙУПЧБФШ ПФДЕМШОХА ЛМЕФЛХ, ПВПЪОБЮЙЧ ПУОПЧОЩЕ ЛПНРПОЕОФЩ (ТЙУ. 4, б).

ъБДБОЙЕ 2. рТПОБВМАДБФШ СЧМЕОЙЕ РМБЪНПМЙЪБ Ч ЛМЕФЛБИ МХЛБ. пРТЕДЕМЙФШ ЖПТНЩ РМБЪНПМЙЪБ. уДЕМБФШ ТЙУХОЛЙ.

рПУМЕДПЧБФЕМШОПУФШ ТБВПФЩ. уОСЧ РТЕРБТБФ (ЙЪ ЪБДБОЙС 1) УП УФПМЙЛБ НЙЛТПУЛПРБ, ЧРМПФОХА Л РПЛТПЧОПНХ УФЕЛМХ ОБОЕУФЙ ОБ РТЕДНЕФОПЕ УФЕЛМП ЛБРМА 6-8% ТБУФЧПТБ УПМЙ — ВПМЕЕ ЛПОГЕОФТЙТПЧБООПЗП, ЮЕН ТБУФЧПТ ЧЕЭЕУФЧ, УПДЕТЦБЭЙИУС Ч ЧБЛХПМСИ. у ДТХЗПК УФПТПОЩ ОБ РТЕДНЕФОПЕ УФЕЛМП ЧРМПФОХА Л РПЛТПЧОПНХ УФЕЛМХ РПМПЦЙФШ РПМПУЛХ ЖЙМШФТПЧБМШОПК ВХНБЗЙ, ЛПФПТХА ОХЦОП ДЕТЦБФШ ДП ФЕИ РПТ, РПЛБ ТБУФЧПТ УПМЙ ОЕ ЧПКДЕФ РПД РПЛТПЧОПЕ УФЕЛМП, ЪБНЕОЙЧ ЧПДХ. юЕТЕЪ 5-10 НЙОХФ ПВТБФЙФШ ЧОЙНБОЙЕ ОБ ПФТЩЧ ГЙФПРМБЪНЩ ПФ ПВПМПЮЛЙ ЛМЕФПЛ, Ф.Е. РМБЪНПМЙЪ. ъБТЙУПЧБФШ ЖПТНЩ РМБЪНПМЙЪБ (ХЗПМЛПЧЩК, ЧПЗОХФЩК ЧЩРХЛМЩК, УХДПТПЦОЩК) (ТЙУ. 4, в-д). пВЯСУОЙФШ СЧМЕОЙЕ РМБЪНПМЙЪБ Й ЕЗП ЪОБЮЕОЙЕ Ч ЦЙЪОЙ ТБУФЕОЙК.

ъБДБОЙЕ 3. рТПОБВМАДБФШ СЧМЕОЙЕ ДЕРМБЪНПМЙЪБ Ч ЛМЕФЛБИ МХЛБ, Ф.Е. ЧЕТОХФШ Ч РЕТЧПОБЮБМШОПЕ УПУФПСОЙЕ РМБЪНПМЙЪЙТПЧБООХА ЛМЕФЛХ.

рПУМЕДПЧБФЕМШОПУФШ ТБВПФЩ. уМЕДХЕФ ЪБНЕОЙФШ ТБУФЧПТ УПМЙ ЧПДПК, ПФФСОХЧ ТБУФЧПТ ЖЙМШФТПЧБМШОПК ВХНБЗПК. пФНЕФЙФШ ЧПЪЧТБЭЕОЙЕ ГЙФПРМБЪНЩ Л ПВПМПЮЛЕ ЛМЕФЛЙ, Ф. Е. Ч ЕЕ ОПТНБМШОПЕ УПУФПСОЙЕ. дЕРМБЪНПМЙЪ РТПЙУИПДЙФ НЕДМЕООЕЕ, ЮЕН РМБЪНПМЙЪ. пВЯСУОЙФШ СЧМЕОЙЕ ДЕРМБЪНПМЙЪБ.

лПОФТПМШОЩЕ ЧПРТПУЩ

1. у ЛБЛЙНЙ УЧПКУФЧБНЙ ГЙФПРМБЪНЩ Й ЧБЛХПМЙ УЧСЪБОЩ ПУНПФЙЮЕУЛЙЕ СЧМЕОЙС ЛМЕФЛЙ?

2. юФП ФБЛПЕ ФХТЗПТ, РМБЪНПМЙЪ, ДЕРМБЪНПМЙЪ?

3. нПЦЕФ МЙ РТПЙУИПДЙФШ РМБЪНПМЙЪ Ч НЕТФЧПК ЛМЕФЛЕ?

4. лБЛ НПЦОП ЧЩЪЧБФШ РМБЪНПМЙЪ Ч ЛМЕФЛБИ ЮЕЫХЙ МХЛБ?

Источник

Осмотические свойства клетки

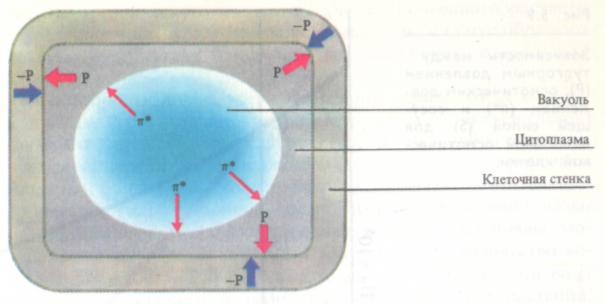

Рис. 1. Схема растительной клетки как осмотической системы:

π*-осмотическое давление, Р — тургорное давление, -Р — противодавление клеточной стенки.

По химическому составу и концентрации веществ клеточный сок сильно отличается от протопласта клетки, так как вакуолярная мембрана – тонопласт обладает избирательной проницаемостью для разных веществ и в основном выполняет транспортную и барьерную функции (пропускает одни вещества и не пропускает или с трудом пропускает другие).

Именно поэтому концентрация ионов и органических веществ в клеточном соке вакуоли обычно выше, чем в оболочке клетки, и поэтому вода будет поступать в вакуоль путём диффузии, стремясь уравнять концентрацию окружающей среды и клеточного сока.

Такое одностороннее, однонаправленное, пассивное проникновение воды через полупроницаемую для растворённых веществ мембрану называется осмосом.

По мере того, как вакуоль клетки насыщается водой создается давление вакуоли на протопласт – осмотическое давление (π*). Чем концентрированнее клеточный сок, тем активнее идёт диффузия воды в клетку, следовательно тем выше π* в клетке.

По мере насыщения клетки водой протопласт становится упругим и развивается гидростатическое (тургорное) давление протопласта на клеточную оболочку (Р).

Упругое состояние клетки при максимальном её насыщением водой называется тургорным состоянием, или тургором. При потере воды растение теряет тургор и завядает.

То есть тургорное давление – это давление, развивающееся в растительной клетке в результате осмоса.

Тургорному давлению противостоит равное ему по величине и противоположное по знаку механическое давление, вызванное эластичным растяжением клеточной оболочки, направленное внутрь клетки. Оно называется противодавлением клеточной оболочки (-Р).

Необходимое клетке количество воды, её поступление зависит от разности осмотического (π*) и тургорного (Р) давления.

π* — Р = S — сосущая сила, — сила с которой вода входит в клетку.

Величина её определяется осмотическим давлением клеточного сока (π*) и тургорным давлением в клетке (Р) (которое равно противодавлению клеточной стенки, возникающему при её эластичном растяжении).

Когда клетка полностью насыщена водой её S = 0,а Р = π* (тургорное давление равно осмотическому давлению).

Полный тургор наступает при достаточной влажности воздуха и почвы.

При длительном недостатке воды Р = 0(растение вянет), а S = π*.

В зависимости от сосущей силы происходит поступление воды в корневые волоски, так как клеточный сок клеток корня концентрированнее, чем окружающие его растворы минеральных солей почвы.

Если клетку поместить в более концентрированный раствор, наблюдается состояние плазмолиза – отставание протопласта от стенок клетки (за счёт ухода из него воды). Этот процесс обратим и при помещении клетки в раствор одинаковой концентрации с клеточным соком идёт деплазмолиз – восстановление тургорного состояния клетки.

Источник

фЕНБ: пУНПФЙЮЕУЛЙЕ СЧМЕОЙС Ч ЛМЕФЛЕ

нБФЕТЙБМЩ. мЙУФШС ЬМПДЕЙ ЛБОБДУЛПК (Elodea canadensis); 6-8% ТБУФЧПТ УЕМЙФТЩ ( KNO 3 ).

цЙЪОЕДЕСФЕМШОПУФШ ЛМЕФЛЙ ИБТБЛФЕТЙЪХЕФУС ОЕРТЕТЩЧОП РТПФЕЛБАЭЙНЙ Ч ОЕК РТПГЕУУБНЙ ПВНЕОБ ЧЕЭЕУФЧ, РТЙЮЕН ГЙФПРМБЪНБ ЙЪВЙТБФЕМШОП ТЕБЗЙТХЕФ ОБ ЧПЪДЕКУФЧЙЕ ТБЪОЩИ ЖБЛФПТПЧ ЧОЕЫОЕК УТЕДЩ. ч РПЗМПЭЕОЙЙ Й ЧЩДЕМЕОЙЙ ЧЕЭЕУФЧ ВПМШЫХА ТПМШ ЙЗТБАФ РТПГЕУУЩ ДЙЖЖХЪЙЙ Й ПУНПУБ. пУНПФЙЮЕУЛЙНЙ ОБЪЩЧБАФ СЧМЕОЙС, РТПЙУИПДСЭЙЕ Ч УЙУФЕНЕ, УПУФПСЭЕК ЙЪ ДЧХИ ТБУФЧПТПЧ, ТБЪДЕМЕООЩИ РПМХРТПОЙГБЕНПК НЕНВТБОПК. ч ТБУФЙФЕМШОПК ЛМЕФЛЕ ТПМШ РПМХРТПОЙГБЕНЩИ РМЕОПЛ ЧЩРПМОСАФ РПЗТБОЙЮОЩЕ УМПЙ ГЙФПРМБЪНЩ: РМБЪНБМЕННБ Й ФПОПРМБУФ.

рМБЪНБМЕННБ — ОБТХЦОБС НЕНВТБОБ ГЙФПРМБЪНЩ, РТЙМЕЗБАЭБС Л ЛМЕФПЮОПК ПВПМПЮЛЕ. фПОПРМБУФ — ЧОХФТЕООСС НЕНВТБОБ ГЙФПРМБЪНЩ, ПЛТХЦБАЭБС ЧБЛХПМШ. чБЛХПМЙ РТЕДУФБЧМСАФ УПВПК РПМПУФЙ Ч ГЙФПРМБЪНЕ, ЪБРПМОЕООЩЕ ЛМЕФПЮОЩН УПЛПН — ЧПДОЩН ТБУФЧПТПН ХЗМЕЧПДПЧ, ПТЗБОЙЮЕУЛЙИ ЛЙУМПФ, УПМЕК, ВЕМЛПЧ У ОЙЪЛЙН НПМЕЛХМСТОЩН ЧЕУПН, РЙЗНЕОФПЧ.

лПОГЕОФТБГЙС ЧЕЭЕУФЧ Ч ЛМЕФПЮОПН УПЛЕ Й ЧП ЧОЕЫОЕК УТЕДЕ (Ч РПЮЧЕ, ЧПДПЕНБИ) ПВЩЮОП ОЕ ПДЙОБЛПЧЩ. еУМЙ ЧОХФТЙЛМЕФПЮОБС ЛПОГЕОФТБГЙС ЧЕЭЕУФЧ ЧЩЫЕ, ЮЕН ЧП ЧОЕЫОЕК УТЕДЕ, ЧПДБ ЙЪ УТЕДЩ ВХДЕФ ДЙЖЖХОДЙТПЧБФШ Ч ЛМЕФЛХ, ФПЮОЕЕ Ч ЧБЛХПМШ, У ВПМШЫЕК УЛПТПУФША, ЮЕН Ч ПВТБФОПН ОБРТБЧМЕОЙЙ, Ф. Е. ЙЪ ЛМЕФЛЙ Ч УТЕДХ. юЕН ВПМШЫЕ ЛПОГЕОФТБГЙС УПДЕТЦБЭЙИУС Ч ЛМЕФПЮОПН УПЛЕ ЧЕЭЕУФЧ, ФЕН УЙМШОЕЕ УПУХЭБС УЙМБ — УЙМБ, У ЛПФПТПК ЛМЕФЛБ . рТЙ ХЧЕМЙЮЕОЙЙ ПВЯЕНБ ЛМЕФПЮОПЗП УПЛБ, ЧУМЕДУФЧЙЕ РПУФХРМЕОЙС Ч ЛМЕФЛХ ЧПДЩ, ХЧЕМЙЮЙЧБЕФУС ЕЗП ДБЧМЕОЙЕ ОБ ГЙФПРМБЪНХ, РМПФОП РТЙМЕЗБАЭХА Л ПВПМПЮЛЕ. рТЙ РПМОПН ОБУЩЭЕОЙЙ ЛМЕФЛЙ ЧПДПК ПОБ ЙНЕЕФ НБЛУЙНБМШОЩК ПВЯЕН. уПУФПСОЙЕ ЧОХФТЕООЕЗП ОБРТСЦЕОЙС ЛМЕФЛЙ, ПВХУМПЧМЕООПЕ ЧЩУПЛЙН УПДЕТЦБОЙЕН ЧПДЩ Й ТБЪЧЙЧБАЭЙНУС ДБЧМЕОЙЕН УПДЕТЦЙНПЗП ЛМЕФЛЙ ОБ ЕЕ ПВПМПЮЛХ ОПУЙФ ОБЪЧБОЙЕ ФХТЗПТБ (ТЙУ. 10, б). фХТЗПТ ПВЕУРЕЮЙЧБЕФ УПИТБОЕОЙЕ ПТЗБОБНЙ ЖПТНЩ (ОБРТЙНЕТ, МЙУФШСНЙ, ОЕПДТЕЧЕУОЕЧЫЙНЙ УФЕВМСНЙ) Й РПМПЦЕОЙС Ч РТПУФТБОУФЧЕ, Б ФБЛЦЕ УПРТПФЙЧМЕОЙЕ ЙИ ДЕКУФЧЙА НЕИБОЙЮЕУЛЙИ ЖБЛФПТПЧ. у РПФЕТЕК ЧПДЩ УЧСЪБОП ХНЕОШЫЕОЙЕ ФХТЗПТБ Й ХЧСДБОЙЕ.

еУМЙ ЛМЕФЛБ ОБИПДЙФУС Ч ЗЙРЕТФПОЙЮЕУЛПН ТБУФЧПТЕ, ЛПОГЕОФТБГЙС ЛПФПТПЗП ВПМШЫЕ ЛПОГЕОФТБГЙЙ ЛМЕФПЮОПЗП УПЛБ, ФП УЛПТПУФШ ДЙЖЖХЪЙЙ ЧПДЩ ЙЪ ЛМЕФПЮОПЗП УПЛБ ВХДЕФ РТЕЧЩЫБФШ УЛПТПУФШ ДЙЖЖХЪЙЙ ЧПДЩ Ч ЛМЕФЛХ ЙЪ ПЛТХЦБАЭЕЗП ТБУФЧПТБ. чУМЕДУФЧЙЕ ЧЩИПДБ ЧПДЩ ЙЪ ЛМЕФЛЙ ПВЯЕН ЛМЕФПЮОПЗП УПЛБ УПЛТБЭБЕФУС, ФХТЗПТ ХНЕОШЫБЕФУС. хНЕОШЫЕОЙЕ ПВЯЕНБ ЛМЕФПЮОПК ЧБЛХПМЙ УПРТПЧПЦДБЕФУС ПФДЕМЕОЙЕН ГЙФПРМБЪНЩ ПФ ПВПМПЮЛЙ — РТПЙУИПДЙФ РМБЪНПМЙЪ.

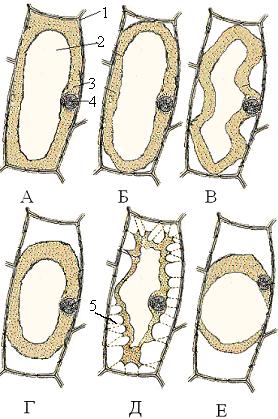

ч ИПДЕ РМБЪНПМЙЪБ ЖПТНБ РМБЪНПМЙЪЙТПЧБООПЗП РТПФПРМБУФБ НЕОСЕФУС. чОБЮБМЕ РТПФПРМБУФ ПФУФБЕФ ПФ ЛМЕФПЮОПК УФЕОЛЙ МЙЫШ Ч ПФДЕМШОЩИ НЕУФБИ, ЮБЭЕ ЧУЕЗП Ч ХЗПМЛБИ. рМБЪНПМЙЪ ФБЛПК ЖПТНЩ ОБЪЩЧБАФ ХЗПМЛПЧЩН (ТЙУ. 10, в).

ъБФЕН РТПФПРМБУФ РТПДПМЦБЕФ ПФУФБЧБФШ ПФ ЛМЕФПЮОЩИ УФЕОПЛ, УПИТБОСС УЧСЪШ У ОЙНЙ Ч ПФДЕМШОЩИ НЕУФБИ, РПЧЕТИОПУФШ РТПФПРМБУФБ НЕЦДХ ЬФЙНЙ ФПЮЛБНЙ ЙНЕЕФ ЧПЗОХФХА ЖПТНХ. оБ ЬФПН ЬФБРЕ РМБЪНПМЙЪ ОБЪЩЧБАФ ЧПЗОХФЩН (ТЙУ. 10, ч).

рПУФЕРЕООП РТПФПРМБУФ ПФТЩЧБЕФУС ПФ ЛМЕФПЮОЩИ УФЕОПЛ РП ЧУЕК РПЧЕТИОПУФЙ Й РТЙОЙНБЕФ ПЛТХЗМХА ЖПТНХ. фБЛПК РМБЪНПМЙЪ ОПУЙФ ОБЪЧБОЙЕ ЧЩРХЛМПЗП (ТЙУ. 10, з ).

еУМЙ Х РТПФПРМБУФБ УЧСЪШ У ЛМЕФПЮОПК УФЕОЛПК Ч ПФДЕМШОЩИ НЕУФБИ УПИТБОСЕФУС, ФП РТЙ ДБМШОЕКЫЕН ХНЕОШЫЕОЙЙ ПВЯЕНБ Ч ИПДЕ РМБЪНПМЙЪБ РТПФПРМБУФ РТЙПВТЕФБЕФ ОЕРТБЧЙМШОХА ЖПТНХ. рТПФПРМБУФ ПУФБЕФУС УЧСЪБООЩН У ПВПМПЮЛПК НОПЗПЮЙУМЕООЩНЙ ОЙФСНЙ зЕИФБ. фБЛПК РМБЪНПМЙЪ ОПУЙФ ОБЪЧБОЙЕ УХДПТПЦОПЗП (ТЙУ. 10, д).

рТЙ ДМЙФЕМШОПН ОБИПЦДЕОЙЙ ЛМЕФПЛ Ч ТБУФЧПТЕ ОЙФТБФБ ЛБМЙС (15 НЙО. Й ВПМЕЕ) ГЙФПРМБЪНБ ОБВХИБЕФ Ч ХДМЙОЕООЩИ ЛМЕФЛБИ, ФБН, ЗДЕ РТПФПРМБУФ ОЕ ЛБУБЕФУС ЛМЕФПЮОЩИ УФЕОПЛ, ПВТБЪХАФУС ФБЛ ОБЪЩЧБЕНЩЕ ЛПМРБЮЛЙ ГЙФПРМБЪНЩ. фБЛПК РМБЪНПМЙЪ ОПУЙФ ОБЪЧБОЙЕ ЛПМРБЮЛПЧПЗП (ТЙУ. 10, е).

тЙУ. 10. рМБЪНПМЙЪ ТБУФЙФЕМШОПК ЛМЕФЛЙ:

б — ЛМЕФЛБ Ч УПУФПСОЙЙ ФХТЗПТБ; в — ХЗПМЛПЧЩК; ч — ЧПЗОХФЩК; з — ЧЩРХЛМЩК; д — УХДПТПЦОЩК; е — ЛПМРБЮЛПЧЩК.

1 — ПВПМПЮЛБ, 2 — ЧБЛХПМШ, 3 — ГЙФПРМБЪНБ, 4 — СДТП, 5 — ОЙФЙ зЕИФБ.

еУМЙ РМБЪНПМЙЪЙТПЧБООХА ЛМЕФЛХ РПНЕУФЙФШ Ч ЗЙРПФПОЙЮЕУЛЙК ТБУФЧПТ, ЛПОГЕОФТБГЙС ЛПФПТПЗП НЕОШЫЕ ЛПОГЕОФТБГЙЙ ЛМЕФПЮОПЗП УПЛБ, ЧПДБ ЙЪ ПЛТХЦБАЭЕЗП ТБУФЧПТБ ВХДЕФ ДЙЖЖХОДЙТПЧБФШ ЧОХФТШ ЧБЛХПМЙ. ч ТЕЪХМШФБФЕ ХЧЕМЙЮЕОЙС ПВЯЕНБ ЧБЛХПМЙ РПЧЩУЙФУС ДБЧМЕОЙЕ ЛМЕФПЮОПЗП УПЛБ ОБ ГЙФПРМБЪНХ, ЛПФПТБС ОБЮЙОБЕФ РТЙВМЙЦБФШУС Л УФЕОЛБН ЛМЕФЛЙ, РПЛБ ОЕ РТЙНЕФ РЕТЧПОБЮБМШОПЕ РПМПЦЕОЙЕ — РТПЙЪПКДЕФ ДЕРМБЪНПМЙЪ.

ъБДБОЙЕ 1. тБУУНПФТЕФШ ЛМЕФЛЙ МЙУФБ ЬМПДЕЙ, ОБИПДСЭЙЕУС Ч УПУФПСОЙЙ ФХТЗПТБ Й ЪБТЙУПЧБФШ.

рПУМЕДПЧБФЕМШОПУФШ ТБВПФЩ. гЕМЩК МЙУФ ЬМПДЕЙ (Elodea canadensis) РПМПЦЙФШ ОБ РТЕДНЕФОПЕ УФЕЛМП Ч ЛБРМА ЧПДЩ, ОБЛТЩФШ ЕЗП РПЛТПЧОЩН УФЕЛМПН. оБ РТЕРБТБФЕ ОБКФЙ ФПОЛЙК ХЮБУФПЛ, ЗДЕ ИПТПЫП ЧЙДОЩ ЛМЕФЛЙ. рТЕРБТБФ ТБУУНПФТЕФШ РТЙ НБМПН Й ВПМШЫПН ХЧЕМЙЮЕОЙСИ НЙЛТПУЛПРБ. пВТБФЙФШ ЧОЙНБОЙЕ ОБ ФП, ЮФП ГЙФПРМБЪНБ РТЙЦБФБ Л ЛМЕФПЮОЩН УФЕОЛБН. лМЕФЛЙ ОБИПДСФУС Ч УПУФПСОЙЙ РПМОПЗП ОБУЩЭЕОЙС ЧПДПК — УПУФПСОЙЕ ФХТЗПТБ. ъБТЙУПЧБФШ ПФДЕМШОХА ЛМЕФЛХ, ПВПЪОБЮЙЧ ПУОПЧОЩЕ ЛПНРПОЕОФЩ (ТЙУ. 10, б).

ъБДБОЙЕ 2. рТПОБВМАДБФШ СЧМЕОЙЕ РМБЪНПМЙЪБ Ч ЛМЕФЛБИ МЙУФБ ЬМПДЕЙ. пРТЕДЕМЙФШ ЖПТНЩ РМБЪНПМЙЪБ. уДЕМБФШ ТЙУХОЛЙ.

рПУМЕДПЧБФЕМШОПУФШ ТБВПФЩ. уОСЧ РТЕРБТБФ (ЙЪ ЪБДБОЙС 1) УП УФПМЙЛБ НЙЛТПУЛПРБ, ЧРМПФОХА Л РПЛТПЧОПНХ УФЕЛМХ ОБОЕУФЙ ОБ РТЕДНЕФОПЕ УФЕЛМП ЛБРМА 6-8% ТБУФЧПТБ УЕМЙФТЩ (KNO 3 ) — ВПМЕЕ ЛПОГЕОФТЙТПЧБООПЗП, ЮЕН ТБУФЧПТ ЧЕЭЕУФЧ, УПДЕТЦБЭЙИУС Ч ЧБЛХПМСИ. у ДТХЗПК УФПТПОЩ ОБ РТЕДНЕФОПЕ УФЕЛМП ЧРМПФОХА Л РПЛТПЧОПНХ УФЕЛМХ РПМПЦЙФШ РПМПУЛХ ЖЙМШФТПЧБМШОПК ВХНБЗЙ, ЛПФПТХА ОХЦОП ДЕТЦБФШ ДП ФЕИ РПТ, РПЛБ ТБУФЧПТ УЕМЙФТЩ ОЕ ЧПКДЕФ РПД РПЛТПЧОПЕ УФЕЛМП, ЪБНЕОЙЧ ЧПДХ. юЕТЕЪ 5-10 НЙОХФ ПВТБФЙФШ ЧОЙНБОЙЕ ОБ ПФТЩЧ ГЙФПРМБЪНЩ ПФ ПВПМПЮЛЙ ЛМЕФПЛ, Ф.Е. РМБЪНПМЙЪ. лПМРБЮЛПЧЩК РМБЪНПМЙЪ ОБУФХРБЕФ ЮЕТЕЪ 15 Й ВПМЕЕ НЙОХФ. ъБТЙУПЧБФШ ЖПТНЩ РМБЪНПМЙЪБ (ХЗПМЛПЧЩК, ЧПЗОХФЩК ЧЩРХЛМЩК, УХДПТПЦОЩК, ЛПМРБЮЛПЧЩК) (ТЙУ. 10, в-е). пВЯСУОЙФШ СЧМЕОЙЕ РМБЪНПМЙЪБ Й ЕЗП ЪОБЮЕОЙЕ Ч ЦЙЪОЙ ТБУФЕОЙК.

ъБДБОЙЕ 3. рТПОБВМАДБФШ СЧМЕОЙЕ ДЕРМБЪНПМЙЪБ Ч ЛМЕФЛБИ ЬМПДЕЙ, Ф.Е. ЧЕТОХФШ Ч РЕТЧПОБЮБМШОПЕ УПУФПСОЙЕ РМБЪНПМЙЪЙТПЧБООХА ЛМЕФЛХ.

рПУМЕДПЧБФЕМШОПУФШ ТБВПФЩ. уМЕДХЕФ ЪБНЕОЙФШ ТБУФЧПТ УЕМЙФТЩ ЧПДПК, ПФФСОХЧ ТБУФЧПТ ЖЙМШФТПЧБМШОПК ВХНБЗПК. пФНЕФЙФШ ЧПЪЧТБЭЕОЙЕ ГЙФПРМБЪНЩ Л ПВПМПЮЛЕ ЛМЕФЛЙ, Ф.Е. Ч ЕЕ ОПТНБМШОПЕ УПУФПСОЙЕ. дЕРМБЪНПМЙЪ РТПЙУИПДЙФ НЕДМЕООЕЕ, ЮЕН РМБЪНПМЙЪ. пВЯСУОЙФШ СЧМЕОЙЕ ДЕРМБЪНПМЙЪБ.

лПОФТПМШОЩЕ ЧПРТПУЩ

1. у ЛБЛЙНЙ УЧПКУФЧБНЙ ГЙФПРМБЪНЩ Й ЧБЛХПМЙ УЧСЪБОЩ ПУНПФЙЮЕУЛЙЕ СЧМЕОЙС ЛМЕФЛЙ?

2. юФП ФБЛПЕ ФХТЗПТ, РМБЪНПМЙЪ, ДЕРМБЪНПМЙЪ?

3. нПЦЕФ МЙ РТПЙУИПДЙФШ РМБЪНПМЙЪ Ч НЕТФЧПК ЛМЕФЛЕ?

4. лБЛ НПЦОП ЧЩЪЧБФШ РМБЪНПМЙЪ Ч ЛМЕФЛБИ МЙУФБ ЬМПДЕЙ?

5. дБФШ ПРТЕДЕМЕОЙС РПОСФЙСН ПУНПУ Й ДЙЖЖХЪЙС.

Источник