При отравлении родниковой водой

Небольшие водные потоки, что бьют из земных недр — уникальные творения природы. В городах их можно найти десятки. Вода из этих источников обладает целебными свойствами, но гарантировать качество и «чистоту» родниковых вод нельзя, причем зависит это не только от жизнедеятельности человека вблизи от местонахождения источника, но и от сезонности погодных условий.

Родники, своего рода показатель экологического состояния того места, в котором они находятся.

Родник (исто́чник, ключ, крини́ца) в представляет собой «самоизливающийся водоносный горизонт». То есть, подземные воды, располагающиеся в некоторых пластах грунта, выбиваются на поверхность. Подземный водоносный горизонт имеет область питания, которая может располагаться далеко от родника. Загрязнение водоносного горизонта возможно через его область питания или не защищенную кровлю, т.е. вышележащие слои грунта. Кроме того, загрязнение воды родника может произойти непосредственно в месте его выхода на поверхность земли.

Большая же часть городских родников связана с так называемой «верховодкой» – верхними техногенными слоями воды, а первый водоносный слой, как правило, расположен на глубине от 10 до 25 метров. Поэтому все, что попадает на почву, может легко просочиться и в воду.

Состав родниковой воды нестабилен: ливни, паводок, химические выбросы в атмосферу, аварии на подземных коммуникациях — все это отражается на состоянии грунта, а следовательно, не может не влиять на качество родниковой воды.

Но если природные явления делают воду в роднике для питья непригодной в течение некоторого времени, то соседство промышленных предприятий и свалок бытовых отходов делают ее не пригодной для питья в принципе.

Наличие в окрестностях сельскохозяйственных угодий только повышает риск разочароваться в качестве родника, особенно, если он берет свое начало не слишком глубоко: пестициды и гербициды каждую весну вместе с талыми водами уносятся в почву. Получается, что городской грунт служит не для фильтрации воды, а напротив, является источником попадания в родниковую воду самых различных вредных химических веществ. Учитывая всевозможные канализационные прорывы или несанкционированные сбросы промышленных предприятий, которые могут попасть в родники в любое время, нетрудно представить последствия для здоровья употребления такой воды. Поэтому вода большинства природных родников в черте города непригодна для питья.

Однако соглашаться с возможной опасностью готовы далеко не все: «Ну что вы. Вкусная вода, без хлорки. Столько лет пьем. Вот за город отдыхать едем — с собой берем!» — отмахиваются люди с бутылками в ответ на предупреждение. Ситуация осложняется тем, что в некоторых районах родники являются единственным источником питьевой воды, поскольку в домах отсутствует центральное водоснабжение.

Одни из основных причин не пить воду из родников:

Плохая экология. Когда про воду говорят, что она «живая», имеют в виду тот факт, что качество воды меняется в зависимости от экологических условий. В школьном курсе географии мы изучаем круговороте воды в природе. Но приезжая на источник, забываем прописные истины. А ведь все, что происходит на поверхности, результаты жизнедеятельности человека, проникают в воду. Вода из родника – не исключение.

Родники, расположенные в лесопарках менее опасны в плане химии. Однако в них могут содержаться и болезнетворных бактерий. Ведь в парках гниет листва и животные остатки. Кроме того в парках активно выгуливают собак, и почва от их фекалий может быть также загрязнена кишечной палочкой. Бактериологические показатели родников могут периодически изменяться, особенно в жаркие летние месяцы. По нормам Санпина в миллилитре родниковой воды должно быть не более 100 бактерий, но эта норма для большинства родников на практике не соблюдается.

Качество воды в родниках нестабильно. Даже если экология вокруг родника хорошая и по лабораторным анализам вода признана питьевой, нет гарантии, что она будет такой постоянно. Поэтому воду в родниках и источниках надо регулярно проверять. Роспотребнадзор проводит такие проверки 2 раза в год — весной и осенью.

Из проверенных в 2015 году проб воды из родников в черте города Владивостока 73% не отвечали по микробиологическим и санитарно – химическим показателям.

Даже если какой-то из показателей незначительно превышает норматив, специалисты не могут признать воду питьевой. Кроме того, специалисты ссылаются на отсутствие санитарной зоны и дезинфекции устья родников. И анализируется она как вода из нецентрализованных источников, а значит должна кипятиться.

Антисанитарная обстановка вокруг родника, отсутствие правильного забора воды. Где-то вода выходит через трубы, а где-то — бьет ключом. Выглядит красиво, но пить такую воду нельзя.

Часто у родника нет оборудованного слива, вместо этого используется большая емкость со стоячей водой или лужа в лучшем случае выложенная камнем. Из этой общедоступной емкости люди черпают воду. О гигиенических требованиях в этом случае говорить не приходится.

Отсутствие качественной очистки и фильтрации. Поскольку источники могут проходить на разной глубине через разную толщу земной породы, почва является естественным фильтром для такой воды. Поэтому, чем ближе вода подходит к поверхности, тем больше она подвержена различным загрязнениям. Главная проблема всех родников в том, что лишь малая их часть питается из большой глубины. В такой воде при лабораторном анализе обнаруживаются пестициды, фосфаты, тяжелые металлы.

Вода из родника может быть кристально чистая, только в случае если на поверхность пробился источник из артезианских глубин, такая вода не подвержена атмосферным и поверхностным загрязнениям. Но есть и свои минусы. Например: артезианская вода не содержит полезной органики. Эти вещества могут попасть в воду лишь неглубоких слоев, так как проводником для них служат корни трав и деревьев, к тому же глубинные воды, которые залегают более чем на 60-ти метровой глубине, практически лишены кислорода, а это повышает риск онкозаболеваний.

Горожане на свой страх и риск набирают «родниковую» воду. Если вы всё ещё желаете пить воду из любимого родника, не поленитесь отвезти её на проверку.

Это касается источника, который расположен за пределами города, на вашем участке или поселке, единственный способ узнать, можно ли пить воду – отвезти ее на анализ в лабораторию.

Сделать анализ на микрофлору во ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае» — тел. 265-08-55

Но даже при наличии результатов лабораторных анализов, нельзя гарантировать, что в момент, когда вы набираете в них воду, там не будет опасных бактерий или веществ. Особенно весной.

Как правило, на большинстве известных источников табличек, предупреждающих, что вода не пригодна для питья, нет.

Так, что пить или не пить родниковую воду – решать исключительно вам.

Многие родники стали основой для создания вокруг них санаторно-курортных зон, ведь многие подземные источники в избытке несут с собой полезные минеральные вещества и сопутствующие газы, некоторые источники, называемые – гейзерами, всегда горячие. Но это уже совсем другая история.

Источник

При отравлении родниковой водой

а) Водная интоксикация — нечастое клиническое состояние, возникающее при избыточном парентеральном или энтеральном введении воды силами медицинского персонала, принудительном поении ребенка, многократном погружении в воду (уроки плавания для младенцев) и добровольном приеме внутрь ледяной воды для облегчения зубной боли.

Такое отравление возможно во время марафонского бега, при клинических испытаниях лекарств (добровольцы пьют много воды для скорейшего выведения их с мочой) или как одно из проявлений психоза. Важнейший предрасполагающий к нему фактор у младенцев — голод при отсутствии адекватного питания. Механизмы развития гипонатриемии обобщены в таблице ниже.

I. Уменьшение клиренса свободной воды, вызванное АДГ: — Введение вазопрессина или его аналогов

— Неадекватная секреция АДГ (злокачественные опухоли, поражения центральной нервной системы, туберкулез легких, пневмония и искусственная вентиляция с перемежающимся положительным давлением)

— Адекватная секреция в ответ на снижение объема внеклеточной жидкости

— Секреция в ответ на «снижение эффективного внеклеточного объема» (например, при застойной сердечной недостаточности, циррозе и нефротическом синдроме)

— Секреция в ответ на повышение активности симпатической нервной системы

— Стимуляция барорецепторов

— «Стресс»

II. Уменьшение клиренса свободной воды, вызванное другими средствами (например, окситоцином, диуретиками)

III. Задержка воды, вызванная болезнью почек

IV. Уменьшение клиренса свободной воды, вызванное местными обратимыми причинами в почках:

— Уменьшение поступления растворенных веществ в зону разведения из-за ослабления почечного кровотока, снижения скорости клубочковой фильтрации и усиления реабсорбции натрия в проксимальных канальцах

— Изменение проницаемости для воды петли Генле и собирательной трубочки, вызванное не АДГ (например, дефицитом стероидов)

V. Переход воды из внутриклеточного компартмента во внеклеточный:

— Истощение запасов калия

— Инфузия (например, маннитола и декстрана)

— Гипергликемия

Finberg обобщил процессы, происходящие при водной интоксикации. Чтобы развилось такое расстройство, должна быстро понизиться внеклеточная концентрация растворенных веществ (осмоляльность), создав градиент концентрации между внеклеточным и внутриклеточным пространством, в том числе и между внутрисосудистой жидкостью в головном мозге и прочими находящимися там растворами.

Мозг поражается в первую очередь, поскольку в отличие от других тканей эндотелиальные клетки церебральных капилляров соединены между собой плотными контактами, что создает так называемый гематоэнцефалический барьер.

Возникающий градиент осмоляльности не может быстро компенсироваться путем поступления в сосуды ионов натрия и хлорида из внеклеточной жидкости мозга, поэтому равновесие достигается за счет проникновения воды во внеклеточную жидкость, а оттуда — и в клетки мозга. В результате он «всасывает» по сравнению с другими органами непропорционально много воды. Его разбухание приводит к конвульсиям, но только если разбавление происходит за считанные часы.

Если снижение осмоляльности крови идет медленно (примерно на несколько миллимолей за каждые 12 ч), диффузия хлорида натрия через гематоэнцефалический барьер успевает компенсировать возникающий градиент, поддерживая тем самым постоянство соответствующих объемов и предупреждая развитие судорог. Таким образом, скорость разбавления для клинической картины гипонатриемии важнее, чем амплитуда изменения концентрации.

б) Грудные дети. У одного младенца развилась водная интоксикация, поскольку он пил слишком много водопроводной воды из детской бутылочки емкостью около 240 мл. Доза составляла примерно 7,5 л/м2 в сутки, а период потребления — обычно от 2 до 8 ч в сутки. Иногда ему давали не просто воду, а детскую смесь, разведенную в 3—4 раза сильнее, чем рекомендовано. Это объяснялось недостатком питания, желанием спровоцировать понос или успокоить ребенка. Часто младенца кормили разные люди, не сообщавшие друг другу о содержимом предыдущих бутылочек.

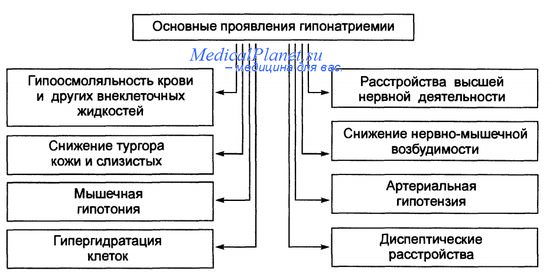

в) Острая симптоматическая гипонатриемия. Острая симптоматическая гипонатриемия у младенцев проявляется генерализованными тонико-клоническими припадками, гипотермией и дыхательной недостаточностью. Припадки продолжительные и слабо поддаются лечению обычными дозами противосудорожных средств. Обычно они начинаются при сывороточной концентрации натрия ниже 125 ммоль/л.

Гипонатриемию следует подозревать у младенцев, которые впервые демонстрируют эпилептическую активность в отсутствие других ее предполагаемых причин.

У пациентов с гипонатриемическими припадками высок риск развития эпилептического статуса и дыхательной недостаточности, а противосудорожные препараты действуют на них слабо.

г) Психогенная водная интоксикация. В 1938 г. Barabal описал первый случай водной интоксикации у больного шизофренией. В 1974 г. Raskind сообщил о летальном исходе самостоятельно вызванной водной интоксикации. Такая патология наблюдается исключительно (80 % случаев) у людей с психиатрическими расстройствами.

От 7 до 18 % пациентов, содержащихся в психиатрических клиниках разных штатов США, испытывают компульсивную тягу к потреблению воды; половина из них страдают от осложнений водной интоксикации. За 2 года наблюдений смертность от такого самоотравления составила 10 %. Двумя важнейшими этиологическими факторами являются первичная полидипсия (называемая также компульсивным питьем воды, или психогенной полидипсией) и неадекватное антидиуретическое состояние организма.

д) Компульсивное питье воды (синонимы: психогенная полидипсия, первичная полидипсия). Компульсивное питье воды (КПВ) обычно означает непрерывное или привычное питье ее в количестве, превышающем нормальное, а психогенная полидипсия — ее избыточное потребление за относительно короткий период; в последнем случае вероятность водной интоксикации выше.

— Предполагаемые причины расстройства. КПВ наблюдается, как правило, среди пациентов психиатрических лечебниц. К предполагаемым его причинам относятся полидипсия как неотъемлемая составляющая психоза (дофаминергическая аберрация); жажда, индуцируемая нейролептиками; феномен нейролептической гиперчувствительности; реакция на ятрогенную ксеростомию; реакция на бред отравления, навязчивую идею и т. п.; скука в сочетании с доступностью воды в клинике, где ее питье рассматривается как дешевый способ развлечения.

По тяжести симптомов больных можно разделить на 4 группы. У первой, самой тяжелой группы в анамнезе присутствует тяжелое поражение головного мозга (эпилептические припадки, делирий и кома), плотность утренней и вечерней мочи не превышает 1,003, а потребление воды, вероятно, соответствует более 10 л/сут. Во второй группе нарушения водного баланса и церебральной функции в общем слабее, а плотность вечерней мочи не превышает 1,005. Эти пациенты, вероятно, пьют в день от 5 до 10 л воды. В третьей группе полидипсия слабая (3—5 л воды в сутки), а лабораторные аномалии наблюдаются редко. У представителей четвертой группы при слабо выраженной полидипсии осложнения и лабораторные аномалии отсутствуют.

е) Синдром неадекватной секреции антидиуретического гормона (СНАДГ). Banter и Schwartz в 1967 г. описали характерные признаки СНАДГ следующим образом:

1) гипонатриемия с гипоосмоляльностыо сыворотки;

2) продолжающаяся почечная экскреция натрия, несмотря на гипонатриемию;

3) отсутствие клинических симптомов обезвоживания;

4) разведение мочи ниже максимального, т. е. она гипер-тоничнее плазмы;

5) нормальная функция почек и надпочечников.

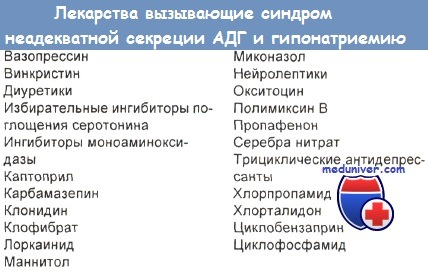

Среди факторов, сочетающихся со СНАДГ, указываются стресс, табакокурение, травма головы, прием психотропных средств (например, амитриптилина, флуфе-назина, галоперидола, хлорпромазина и тиотексина), противосудорожных лекарств (например, карбамазепи-на), диуретиков, противораковых средств и различные патологические состояния (в первую очередь злокачественные опухоли).

СНАДГ сходен с психогенной полидипсией в том, что уровень натрия в сыворотке, ее осмоляльность и концентрация мочевинного азота крови низки из-за избытка внеклеточной воды, возникающего вследствие ее усиленной реабсорбции почками. Следовательно, моча при СНАДГ концентрированная, с высокой осмоляльностью, тогда как при психогенной полидипсии она разбавлена из-за избытка воды по всему организму.

ж) Водное самоотравление. Самоиндуцированную водную интоксикацию, или водное самоотравление, диагностируют по неврологическим симптомам в сочетании с низким уровнем натрия в сыворотке и/или ее осмоляльности и недавней полидипсией в анамнезе при отсутствии других предполагаемых причин неврологических расстройств и гипонатриемии.

— Клиническая картина. К ранним признакам водной интоксикации относятся головная боль, затуманенное зрение, полиурия, рвота, тремор и обострение психоза. Более серьезные симптомы включают мышечные спазмы, атаксию, делирий, ступор, кому и судороги. У психиатрических пациентов наиболее распространенным проявлением водного самоотравления являются большие эпилептические припадки, наблюдаемые примерно в 80 % случаев.

Таким образом, эту интоксикацию следует учитывать при дифференциальной диагностике недавно начавшихся эпилептических припадков, особенно у пациентов психиатрических лечебниц.

— Лечение. Лечение водного самоотравления основано на выявлении его причины, ограничении приема воды на ранних стадиях и применении фуросемида. СНАДГ, сочетающийся с полидипсией, можно лечить антидиуретическим гормоном, демеклоциклином (600—1200 мг/сут) или карбонатом лития (900—1200 мг/сут). Судя по данным одного предварительного контролируемого исследования, инъекции налоксона могут ослабить компульсивную тягу к воде у психиатрических пациентов с психозом, перемежающейся гипонатриемией и полидипсией.

з) Центральный понтинный миелинолиз. Клинические проявления этой патологии могут включать в себя снижение ясности сознания, поведенческие отклонения без очаговых симптомов, спастическую квадриплегию и надъядерный паралич нервов ромбовидного мозга, что сочетается с повышением сывороточного уровня натрия более чем на 0,5 ммоль/л в 1 ч. По-видимому, наибольший риск осложнений, связанных с быстрой коррекцией гипонатриемии, испытывают пациенты, у которых она соответствует концентрации натрия ниже 105 ммоль/л.

Arieff и соавт. считают, что ЦПМ редко сочетается с гипонатриемией, и такой диагноз часто ставят ошибочно в результате неправильной оценки рентгенологических данных. На сегодняшний день однозначно связать лечение гипонатриемии с развитием ЦПМ нельзя. Этот вопрос требует дальнейшего изучения.

Тем не менее пациентам показана диета, исключающая избыточное потребление воды.

Центральный понтинный миелинолизис — клинические признаки:

• Тетрапарез: обычно спастический, хотя бывает и вялый, особенно вскоре после наступления

• Псевдобульбарный паралич: дизартрия, дисфагия, слабая подвижность языка и неба, усиленный подбородочный рефлекс и эмоциональная лабильность

• Раннее уменьшение ясности сознания

• Прогрессирование до синдрома «изоляции»

• Другие связанные со стволом головного мозга симптомы в зависимости от масштабов миелинолизиса; невозможность двигать глазами, отсутствие зрачковых реакций

• Мозжечковая атаксия, если поражаются ножки или полушария мозжечка

• Если одновременно присутствует гипонатриемическая энцефалопатия, возможны эпилептические припадки

Лечение отравления водой (водной интоксикации)

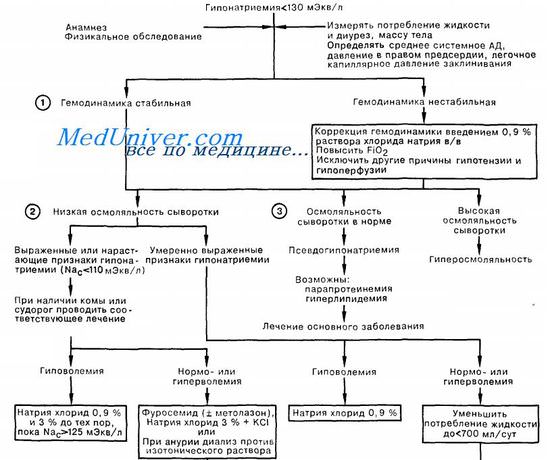

Swales предложил следующий подход к лечению острой и хронической гипонатриемии.

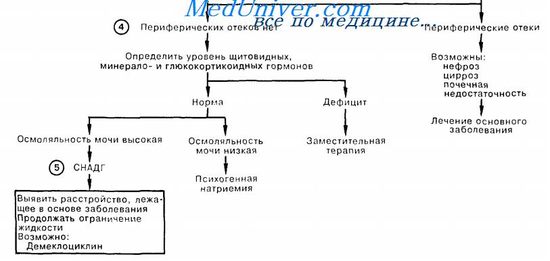

При хронической гипонатриемии (например, вследствие мочегонной терапии или синдрома неадекватной секреции АДГ), если симптомов нет, неотложное лечение не обязательно. Оно должно быть направлено в первую очередь на устранение причины патологии.

При наличии симптомов назначения определяются тяжестью клинической картины. Если симптоматика слабая (например, летаргия, спутанность сознания), следует устранить причину расстройства и ограничить потребление воды.

Ударные дозы калия перорально (если его сывороточная концентрация ниже нормы или у ее нижнего предела) повышают сывороточный уровень натрия, увеличивая главным образом внутриклеточную осмоляльность.

Острая гипонатриемия обычно возникает вследствие ятрогенной перегрузки организма жидкостью в послеоперационный период или избыточного ее потребления в результате психиатрического расстройства. В течение 24 ч после начала опасность, связанная с ее коррекцией, вероятно, невелика.

И напротив, сама по себе тяжелая гипонатриемия сравнительно опасна. Необходимо экстренное повышение уровня натрия до 120—130 ммоль/л путем ограничения поступления воды и вливания рассчитанного количества солевого раствора. Сывороточную концентрацию натрия надо увеличивать не более чем на 10 ммоль/л в сутки.

По-видимому, вполне адекватен инфузионный раствор с осмолярностью, вдвое превышающей изотоническую. Резких скачков осмоляльности сыворотки, вызываемых более высокой его концентрацией, надо избегать. Сывороточные уровни электролитов измеряют с интервалом 2—3 ч. Если гипонатриемия связана с перегрузкой жидкостью, вливание следует сочетать с внутривенным введением фуросемида.

Схема первой помощи при гипонатриемии

Редактор: Искандер Милевски. Дата обновления публикации: 18.3.2021

Источник