- Типы химических реакций на примере свойств воды

- Урок 32. Химия 8 класс

- В данный момент вы не можете посмотреть или раздать видеоурок ученикам

- Получите невероятные возможности

- Конспект урока «Типы химических реакций на примере свойств воды»

- Реакция замещения в химии — как определить, признаки, примеры уравнений

- Общие сведения

- Механизмы взаимодействия

- Электрофильные и нуклеофильные

- Радикальные реакции

- Типичное замещение

- Примеры и онлайн-решения

Типы химических реакций на примере свойств воды

Урок 32. Химия 8 класс

В данный момент вы не можете посмотреть или раздать видеоурок ученикам

Чтобы получить доступ к этому и другим видеоурокам комплекта, вам нужно добавить его в личный кабинет, приобрев в каталоге.

Получите невероятные возможности

Конспект урока «Типы химических реакций на примере свойств воды»

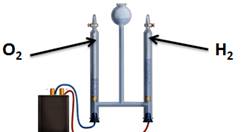

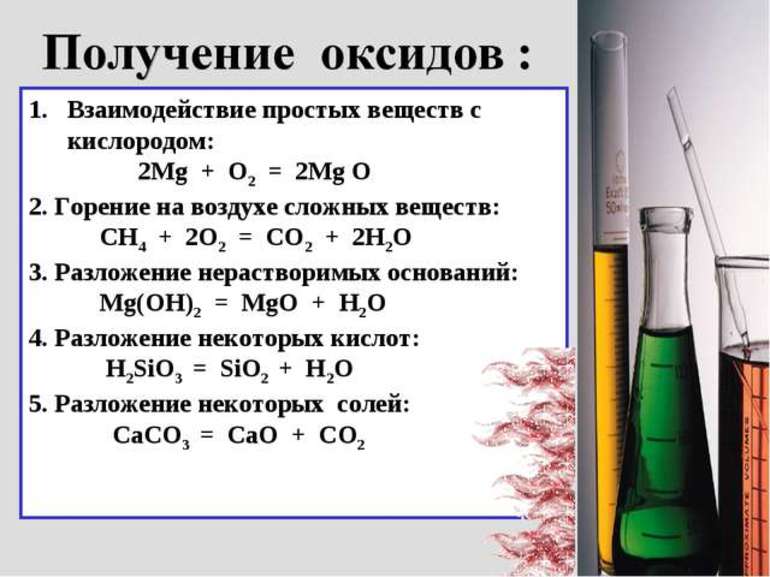

Для воды характерна реакция разложения – электролиз воды. Он протекает под действием электрического тока в специальном устройстве – электролизёре. В результате образуется два газа – кислород и водород.

2Н2О

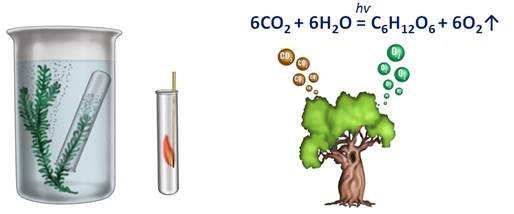

Растения также разлагают воду в процессе фотосинтеза.

Если веточку водного растения элодеи поместить в специальный прибор и выставить на яркий свет, то уже через 10-15 мин начнет выделяться кислород, в результате разложения воды на свету, т.е. происходит фотолиз воды (фотос – свет, лизос – разложение). Образовавшийся водород вместе с углекислым газом в результате биохимических реакций образует глюкозу. Совокупность всех этих реакций и называют процессом фотосинтеза. В результате фотосинтеза из углекислого газа и воды образуется глюкоза и кислород.

Для воды также характерны и реакции соединения. Если в фарфоровую чашечку поместить несколько кусочков негашеной извести, а затем прилить к ним немного воды, то когда вода впитается, над чашечкой появиться пар. Т.о. мы «погасили» негашеную известь водой. В результате этой реакции образуется новое вещество – гашеная известь.

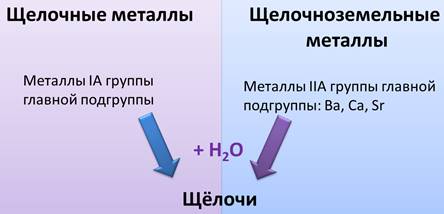

Все оксиды металлов I A группы главной подгруппы и металлы IIA группы: Ca, Ba, Sr при взаимодействии с водой образуют щёлочи. Поэтому металлы I A группы главной подгруппы называют щелочными металлами, а металлы II A группы, как Ba, Ca, Sr – щелочноземельными.

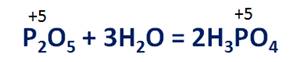

При взаимодействии с водой оксидов неметаллов будут образовываться соответствующие кислоты, где неметалл будет иметь туже степень окисления, как и в оксиде. Например, в реакции оксида фосфора (V) образуется фосфорная кислота, в которой степень окисления фосфора тоже +5.

Поэтому, основания и кислородсодержащие кислоты в химии называют гидроксидами.

Вода реагирует с оксидами металлов и неметаллов только в том случае, если образуется растворимый гидроксид. Например, с оксидом калия вода образует растворимое основание – гидроксид калия, а вот с оксидом меди (II) вода не реагирует, т.к. гидроксид меди (II) нерастворимое в воде основание. Аналогично и с оксидами неметаллов: вода реагирует с оксидом серы (VI) с образованием серной кислоты, а с оксидом кремния (IV) не реагирует, т.к. кремниевая кислота нерастворимая.

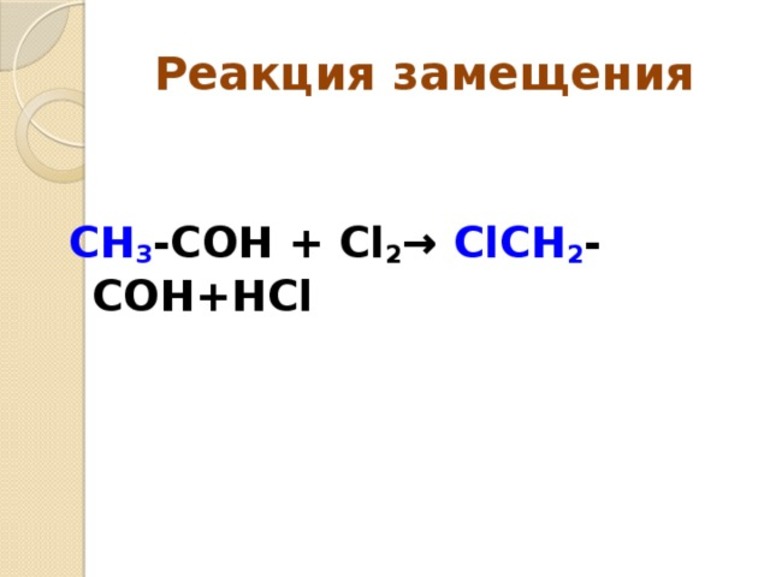

Реакции замещения идут тогда, когда с водой реагируют щелочные или щелочноземельные металлы. При взаимодействии натрия с водой образуется щёлочь и водород.

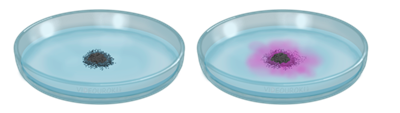

Эту реакцию можно наблюдать в следующем опыте: нальем в чашку Петри воды, добавим туда несколько капель фенолфталеина. Затем поместим маленький кусочек натрия. Кусочек натрия округляется, т.к. начинает плавиться из-за образования большого количества теплоты, «бегает» по поверхности воды, т.к. образующийся водород его выталкивает, раствор при этом окрашивается в малиновый цвет, из-за образования щёлочи.

Реакции обмена с участием воды – это реакции гидролиза. Если в таблице растворимости в клетке стоит прочерк, т.е. вещество в таком случае в водной среде гидролизуется (гидро – вода, лизос – разложение). Например, при гидролизе сульфида алюминия образуется гидроксид алюминия – нерастворимое в воде основание и газ – сероводород.

При гидролизе карбида кальция образуется газ – ацетилен и щелочь – гидроксид кальция. В этом легко убедиться, если воду добавить кусочек карбида кальция, то можно заметить выделение газа ацетилена, если в образовавшийся раствор капнуть несколько капель фенолфталеина, то он окрасится в малиновый цвет.

Гидролиз протекает и в живых организмах и составляет основу их жизнедеятельности, как гидролиз жиров и белков.

Поэтому вода не только самое важное вещество на планете, но и соединение, обладающее разнообразными химическими свойствами.

Источник

Реакция замещения в химии — как определить, признаки, примеры уравнений

Общие сведения

Все вещества принято разделять на два вида. Химические тела, образованные атомами одного химического реагента, называют простыми. Например, железо, в состав которого входят молекулы, образованные атомами Fe. Тела, состоящие из атомов разных элементов, относят к сложному виду — например, серная кислота. Состоит H2SO4 из молекул, образующихся атомами водорода, серы и кислорода.

В процессе химических взаимодействий новые вещества получаются только из тех атомов, которые имелись в исходном состоянии. Для того чтобы понять, по каким признакам происходит классификация химических реакций, следует рассмотреть несколько уравнений.

Медь, взаимодействуя с кислородом, образует оксид меди два: 2Cu + O2 — 2CuO. При смешении сульфата меди и гидроксида натрия образуется синий гидроксид меди и сульфат натрия: CuSO4 + 2NaOH — Cu (OH)2 + Na2SO4. Оксид гидраргиума распадается на двухвалентный кислород и ртуть: 2HgO — 2Hg + O2. Кальций, соединяясь с углекислым газом, образует карбонат: CaO +CO2 — CaCO3. Цинк при смешении с серной кислотой вытесняется ею: Zn + H2SO4 — ZnSO4 + H2, гидроксид железа распадается на трёхвалентное железо и воду: 2Fe (OH) — Fe2O3 + 3H2O.

Таким образом, различные реакции можно объединить в группы по количеству, составу и качеству исходных веществ и продуктов. Всего их существует четыре вида:

- Соединения. Условно записывают как А + Б = АБ или АБ + ВГ = АБВГ. Под таким типом понимают взаимодействие, при которой из ряда простых или сложных реагентов образуется одно.

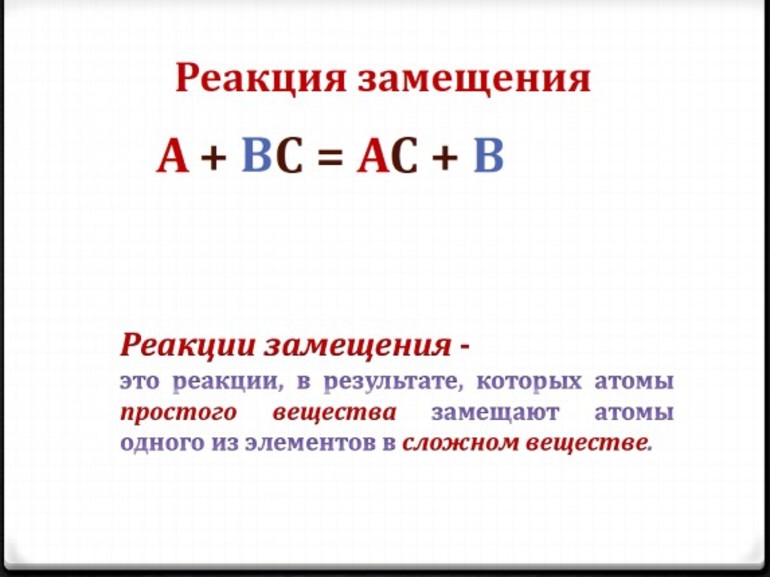

- Замещения. В этой реакции происходит взаимодействие двух веществ — простого и сложного. В результате части первого вещества вытесняют один из элементов сложного. Условно этот тип записывается как А + БВ — АВ + Б.

- Обмена. Это взаимодействие, происходящее между двумя сложными реагентами, которые отдают друг другу свои составные части. В итоге появляются два новых элемента. Схема записи такой реакции выглядит как АБ + ВГ — АГ + ВБ.

- Разложения. Реакция, при которой из одного исходного элемента образуется несколько менее сложных или простых веществ. Химическая схема взаимодействия выглядит как АБВГ — АБ + ВГ или АБ — А + Б.

Впервые высказал предположение о классификации реакций Д. И. Менделеев. Судить об их прохождении можно по изменению цвета, выпадению осадка, выделению газа, образованию свечения.

Механизмы взаимодействия

Протекание реакций замещения в органической химии описывают механизмами. Под ними понимают процесс детального изучения всех стадий и промежуточных веществ, а также природы взаимодействия реагентов между собой. Ими описывают характер разрыва связей и изменение энергии при переходе из начального состояния в конечное.

Механизмы замещения характеризуют по наиболее часто используемой классификации Ингольда, основоположником многих понятий органической химии. По его таблице, реакцию замещения (S) разделяют по составу частиц входящих во взаимодействия. Она бывает:

- свободнорадикальная ®;

- нуклеофильная (N);

- электрофильная (E).

Это удобная классификация, хотя они и не учитывает молекулярность соединений. Её альтернативной является разделение по Июпаку. Оно реже используется и основано на описании базовых актов создания и уничтожения связей. Предложена классификация была в 1988 году. Июпак утверждал, что использование классификации Ингольда вызывает двусмысленные ситуации, когда одно объяснение может использоваться для разного замещения, например, одностадийного ароматического замещения и двустадийной реакции алифатического атома углерода.

В его описании используются символы A и D, пишущиеся слитно при отщеплении и разделенные плюсом, если стадии происходят отдельно. Нижние индексы обозначают тип реакции. Такое описание обычно громоздкое, поэтому в учебной литературе редко когда приводится.

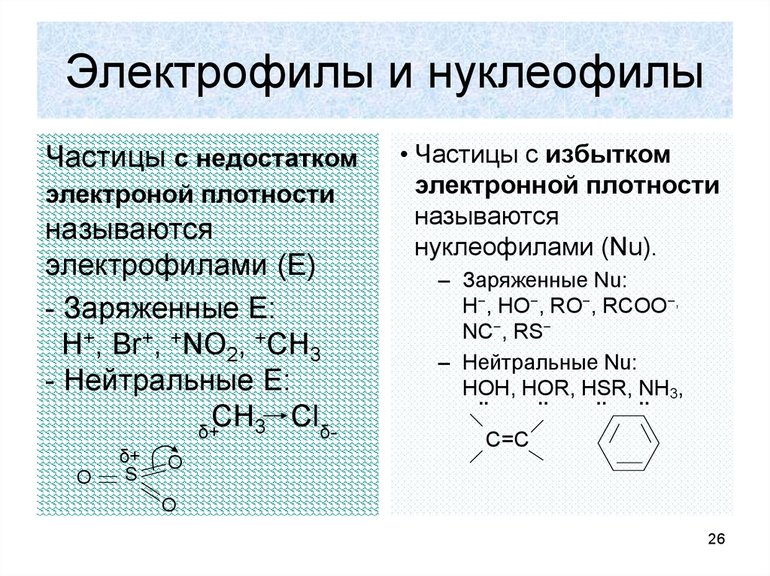

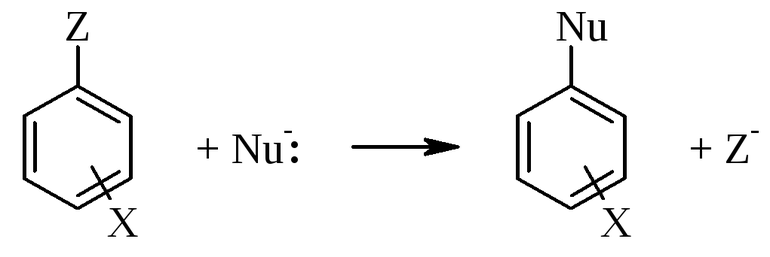

Электрофильные и нуклеофильные

Самое важное, что нужно знать об электрофильных реакциях, это то, что существует два варианта разрыва связи: монополярная и гетерополярная. В первом случае электронная пара разрушающегося соединения не разрывает связь с атомом углерода. Например, вещество, для которого характерна реакция замещения, метан: H3CH — H3C +H, то есть из предельного углеводорода образуется отрицательно заряженный карбанион, а электронная пара остаётся у атома углерода.

Карбанионы могут быть разной гибридизации sp2 и sp3. Чем больше их устойчивость, тем у них ниже способность к реакциям. Определяется она степенью делокализации заряда у атома углерода. Устойчивость уменьшается в ряду: фенил — винил — циклопропил — метил. Самая слабая у вторичного и третичного карбаниона (разделение происходит по количеству связей углерода).

Образование новой связи происходит путём обобщения освободившейся свободной пары углерода с реагентом. При этом последний должен иметь положительный заряд или секстет электронов. Элемент в этом случае является электрофильной химической частичкой. Например, к таким реакциям замещения относится взаимодействие брома с углеродом. Формула такой записи, следующая: H3C: Br+: Br- — H3CBr + Br. Электрофильные реагенты бывают:

- нейтральными молекулами с нейтральной орбиталью (AlCl3, FeBr3, SnCl4);

- катионами (SO3H+, NO2+, NO+);

- молекулами с пониженной плотностью электронов (Cl2, Br2, I2).

Нуклеофильная реакция будет протекать при разрушении углеродной связи. В этом случае электронная пара отсоединяется. Образуется углеродный ион с положительным зарядом. Формула записи будет соответствовать виду: H3C: Cl — H3C+: Cl-. Образуемый элемент носит название карбкатион. Электронная пара теряет атом углерода. Положительный заряд находится в sp2-гибридизации, то есть, меняет своё валентное состояние на более энергетически выгодное. Устойчивость карбкатионов определяется степенью делокализации. Она увеличивается в ряду метил — катион — первичный — вторичный — третичный.

При нуклеофильной реакции происходит обобщение электронной пары, которую представляет реагент. Субстрат обладает дефицитом электронов (+), а реагент (-). Например, H3C+ + K+OH- — H3COH + K+. Есть закономерность, что все гетерополярные реакции проходят легче с полярными соединениями и поляризующимися связями.

Радикальные реакции

Радикалами называют отдельные атомы или их группы с неспаренным электроном. Алкильные обозначаются латинской буквой R с рядом стоящей точкой. Свободный электрон находится на p -орбитали, находящийся на перпендикулярной плоскости С. На геометрию радикала сильное влияние оказывают заместители. Существуют такие атомы короткое время и их количество незначительно.

Затормозить свободнорадикальные реакции можно ингибиторами или инициаторами, так как они очень реакционноспособные частицы. В качестве ингибиторов выступает кислород, йод, полифенол, амин и другие соединения. Есть два способа появления радикалов:

- госмолитический разрыв ковалентной связи;

- перенос с иона или на него электрона.

Устойчивое состояние определяется делокализацией свободной частицы, пространственным и конформационным фактором. К первичным радикалам относят: метилы, этилы, пропилы и изобутилы. К вторичным — изопропилы, втор-бутилы, а к третичным — трет-бутилы. Стабилизация возрастает от первичных к третичным.

Наиболее типичным механизмом является реакция замещения хлорирования метана:

CH 4 + Cl 2 — CH3Cl + HCl.

При радикальном замещении происходит следующее:

- Инициирование цепи путём гомолитического разрыва Cl: Cl — Cl* + Cl* под действием фотолиза.

- Радикалы хлора пытаются стабилизироваться и начинают воздействовать на молекулы метана: Cl* + CH — HCl + *CH3. Хлор оттягивает на себя водород, а метан переходит в состояние метил радикала. На этой стадии происходит шквальное увеличение количества радикалов (рост цепи).

- Чтобы стабилизироваться, радикалы воздействуют на молекулы хлора, и образуется хлорметан с радикалом хлора CH3* + Cl2 — CH3Cl + Cl*.

- На конечной стадии происходит разрыв цепи, то есть радикалы встречаются и замыкаются друг на друге: 2Cl* — Cl или Cl* + CH — CH3Cl.

К более серьёзным реакциям относится взаимодействие брома с пропаном в результате термолиза: CH3CH2CH3 + Br2 — CY3CHCH3: Br + HBr. При обрыве цепи, после взаимодействия двух радикалов, образуется молекула брома. Реакция радикала с изопропилом приводит к появлению двух бром пропан, а также образованию соединение «два, три диметилбутан».

Взаимодействие с галогенами зависит от их расположения и соответствует следующему: F2 > Cl2 > Br2 > I2. С йодом реакция уже не идёт.

Типичное замещение

Различные задания на определение типа реакций начинают решать в восьмом классе. Для того чтобы решать задачи, необходимо не только правильно знать, как записать процесс, но и определить невозможный тип, а также различать вид термического процесса. Ведь протекание любой химической реакции невозможно без поглощения или выделения тепла. Такие процессы соответственно называются экзотермическими и эндотермическими.

К особенностям элементов, способных участвовать в реакции, относят:

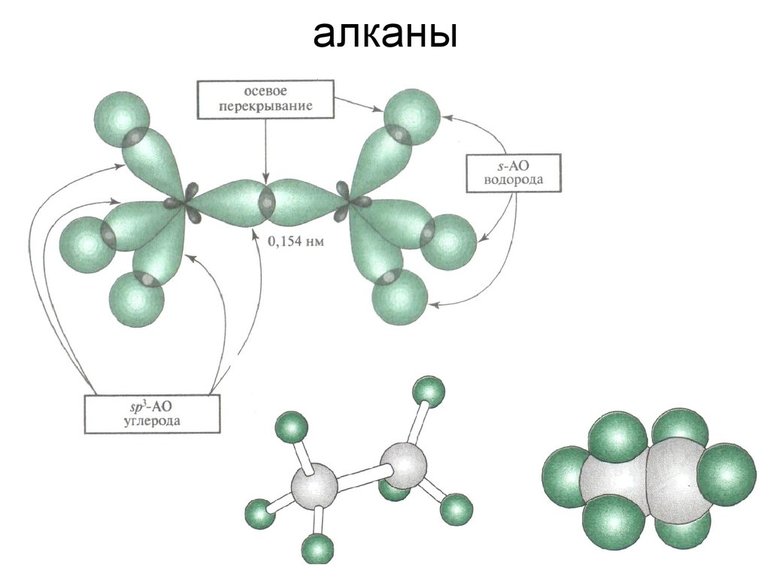

- Алканы. Соединения, состоящие из простых связей, насыщенных углеводородом: CnH2n + 2. Из-за большого количества органических соединений, состоящих из водорода и углерода реакция разложения для них неосуществима.

- Галогены. Они все являются окислителями. К ним относятся неметаллы. Наиболее яркие представители: хлор, йод, фтор, бром, астат. В процессе галогенирования водород, присутствующий в соединении, заменяется галогеном. Начиная с пропана С3Н8, алканы при радикальном замещении образуют изомеры. При термическом галогенировании процесс определяется числом C — H — связей и зависит от скорости, с которой галогены заменят водород.

- Алкены. Выделяются они присутствием в молекулах одной двойной связи. Именно она отвечает за их химические свойства. Реакция замещения свойственна элементам с двойными и тройными связями. К ней относят гидрирование H2C = CH2 + H2 — H3C, гидрогалогенирование H2C = CH2 + HBr — H3C — CH2Br, гидратацию H2C = CH2 + H20 — H3C — CH2OH. При этом есть три механизма разрыва: образование свободного радикала, иона, присоединение водорода к более гидрированному атому углерода (реакция полимеризации).

Все эти элементы могут вступать в реакцию с образованием простого или сложного нового вещества. Во время процесса образуются новые соединения. Это происходит до тех пор, пока не иссякнут все свободные радикалы.

Примеры и онлайн-решения

Реакции замещения в своём большинстве являются окислительно-восстановительными. Примеры процессов, в которых не наблюдается изменение степени окисления, немногочисленны.

Из распространённых реакций, можно привести следующие:

- Cu+Hg (NO3)2 — Hg+Cu (NO3)2.

- Fe+CuSO4 — Cu+FeSO4.

- ZnO + SO3 — ZnSO4.

- 2KBr+ Cl2 — 2KCl+ Br2.

- Ba + 2HCl — BaCl2 + H2.

- C2H6 + Cl2 — CH3CH2CL + HCL.

- CH3CH2Cl + KOH — CH3CH2OH + KCl.

- NаНСО3 + НСl = NаСl + Н2О + СО2

- Fe+ 2HCl — FeCl2+ H2.

- СrСl 3 + ЗNаОН — Сr (ОН) 3 + ЗNаСl.

Для проверки своих знаний существуют интернет-сервисы, позволяющие быстро решить любое химическое уравнение онлайн, например, chemequations.com. Пользоваться им сможет любой, даже тот, кто не умеет правильно указать обозначения химических элементов. Для работы с сайтом необходимо написать части соединения (система будет сама предлагать правильное их обозначение) и нажать «Поиск». Правильное решение будет рассчитано автоматически.

Источник