- Природный водоем со стоячей водой что это

- Водоемы со стоячей водой и их зарастание в зоне летнезеленых лиственных лесов

- Назначение и происхождение водоемов

- Все, что нужно знать о водоемах со стоячей водой

- Природный водоем со стоячей водой что это

- Водоемы со стоячей водой и их зарастание в зоне летнезеленых лиственных лесов

Природный водоем со стоячей водой что это

Водоемы со стоячей водой и их зарастание в зоне летнезеленых лиственных лесов

В экологическом отношении каждый водоем со стоячей (непроточной) водой представляет собой сложно расчлененный биоценоз. И хотя растительные сообщества, прослеживающиеся в направлении от внутренней части водоема к прибрежной суше, хорошо разграничиваются, между ними все же существуют многообразные взаимоотношения. Протяженность территории, занятой тем или иным сообществом, во многом зависит от рельефа местности, обеспеченности питательными веществами, глубины водоема, а также от наличия прибрежного мелководья. На берегах водоемов со стоячей водой можно встретить разные растительные сообщества. Их расположение зависит от уровня грунтовых вод и его колебаний, от имеющихся питательных веществ и от силы прибоя. Вокруг некоторых растений накапливаются остатки их отмерших органов, что приводит к постепенному нарастанию таких прибрежных участков вверх. Это создает благоприятные возможности для поселения здесь растений других видов, которые способны хорошо развиваться, если уровень грунтовых вод расположен ниже. Постепенно эти растения расселяются все дальше в сторону водоема. Такая последовательная смена (или сукцессия) растительных сообществ приводит к зарастанию водоема, так как его глубина постепенно и постоянно уменьшается.

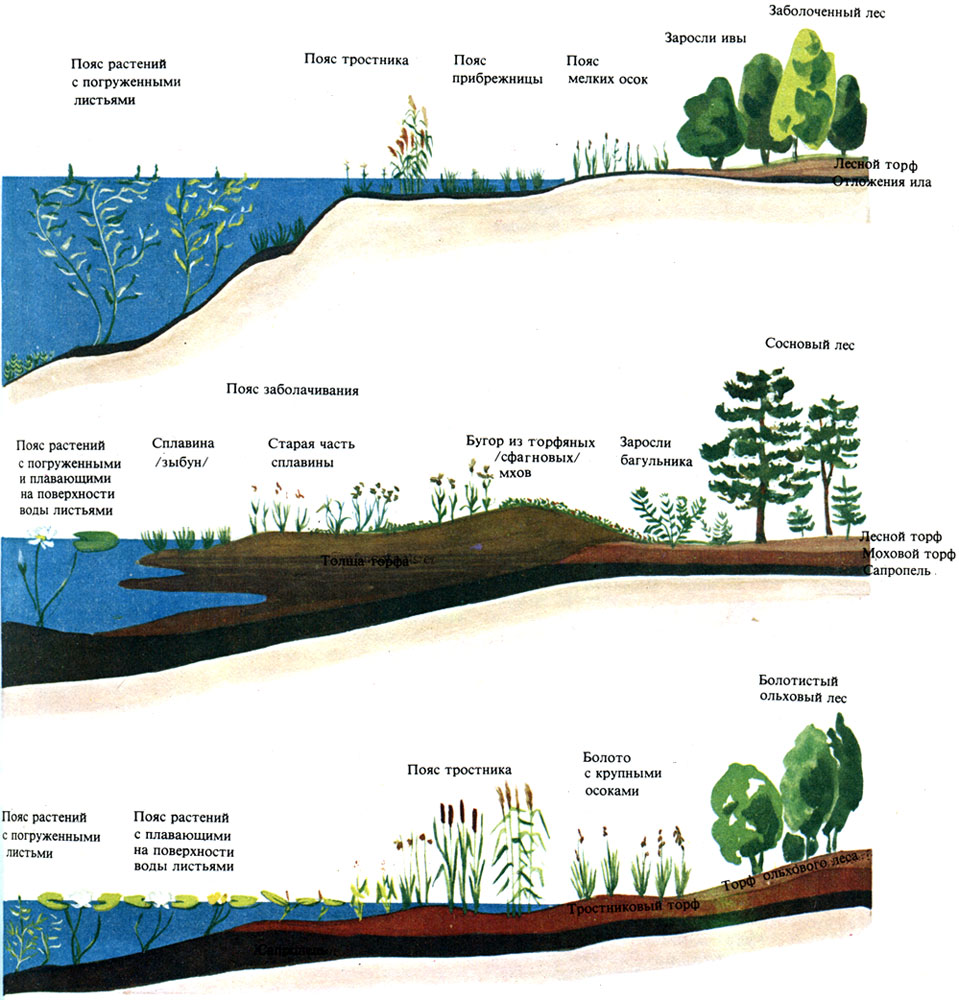

Зарастание олиготрофного (вверху), дистрофного (в середине) и эвтрофного (внизу) водоема с непроточной водой

В зависимости от содержания в воде извести и питательных веществ различают богатые (эвтрофные) и бедные питательными веществами (олиготрофные и дистрофные) водоемы с непроточной водой. Последовательность зарастания лучше всего выражена в естественных водоемах такого типа — озерах. В отличие от озер пруды представляют собой искусственно созданные скопления запруженных, хозяйственно используемых вод, которые время от времени спускают. Здесь стадии зарастания выражены неполно. Для прудов характерна богатая флора, развивающаяся после осушения на донном грунте и состоящая главным образом из однолетних растений. Они завершают свое развитие (вплоть до созревания семян) в течение короткого времени, до следующего заполнения водоема водой. К типичным «донным» прудовым растениям относятся, например, ситняг яйцевидный (Eleocharis ovata), сыть бурая (Cyperus fuscus) и мелкие повойнички (виды Elatine).

Олиготрофные водоемы со стоячей водой. В олиготрофных водоемах питательные вещества содержатся в относительно пропорциональных, но небольших количествах. Поэтому массовое развитие растительного планктона здесь затруднено; поэтому вода исключительно прозрачна и просматривается на большую глубину. Такие водоемы встречаются главным образом на равнинах, сложенных древними моренами, и в горах выше границы распространения деревьев, где низкие среднегодовые температуры препятствуют развитию живых существ. Хотя берега таких водоемов обычно широкие и пологие, недостаток питательных веществ препятствует обильному развитию растений, вызывающих зарастание водоема. Тут господствуют заросли прибрежницы одноцветковой (Littorella uniflora) с ситником луковичным (Juncus bulbosus), а на северо-западе встречается также очень красивая лобелия Дортманна (Lobelia dortmanna). На дне растут только харовые водоросли (Chara), изредка встречаются очень древние растения — шилицы, или полушники (Isoetes lacustris, I. echinospora), родственные сигилляриям, которые существовали в каменноугольном периоде.

Дистрофные водоемы с непроточной водой. Бедные питательными веществами водоемы дистрофного типа характеризуются очень малым содержанием соединений, необходимых для жизни растений, и в то же время большим количеством растворенных в воде гумусовых веществ, отчего вода имеет коричневую окраску. Такие водоемы всегда окружены местообитаниями, тоже бедными питательными веществами, чаще всего — болотами. В постоянно кислой воде мало планктона, а из-за отложений торфяного ила мало и кислорода. Недостаток питательных веществ усугубляется наличием растворенных в воде соединений железа. Поскольку торфяной ил не подвергается биологическому разрушению, дно такого водоема постепенно повышается и со временем водоем исчезает.

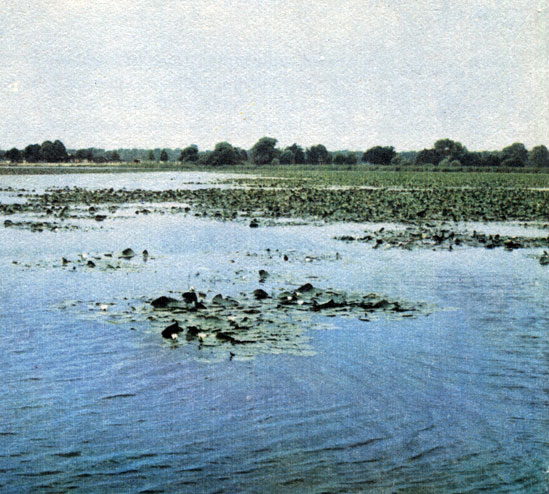

Большие озера с зарослями растений, имеющих плавающие по поверхности воды листья (на снимке кувшинка белая, Nymphaea alba), и с поясом тростника у берегов характерны для равнинных районов Центральной Европы

Водную гладь дистрофного водоема украшают главным образом кувшинки чистобелые (Nymphaea Candida), цветки которых эффектно контрастируют с темной водой. Ближе к берегам находится полоса труднопроходимого переходного болота. Здесь на ковре из сфагновых мхов можно встретить шейхцерию болотную (Scheuchzeria palustris), осоку топяную (Carex limosa) и очеретник белый (Rhynchospora alba). На более плотных участках покрова из сфагновых мхов часто растут виды, характерные для верховых болот: подбел дубровник (Andromeda polifolia) и пушица влагалищная (Eriophorum vagina turn). Затем появляются отдельные березы или сосны, и постепенно формируется болото с березой или сосной. Здесь местами поселяется багульник болотный (Ledum palustre), листья которого приятно пахнут.

Мелкие дистрофные водоемы обычно почти полностью заболочены. К их краям примыкает едва проходимая сплавина, на растительный покров которой оказывают влияние воды поверхностного стока. Здесь, в частности, встречаются цветущая белыми цветками вахта трехлистная, или трифоль (Menyanthes trifoliata), и сабельник болотный (Comarum palustre,= Potentilla palustris).

Эвтрофные водоемы со стоячей водой. В богатых питательными веществами (эвтрофных) водоемах содержится много необходимых растениям веществ, и прежде всего соединений азота и фосфора. Это благоприятно сказывается на развитии планктона, поэтому вода здесь желтовато- или коричневато-зеленая, а прозрачность ее невелика. Эвтрофные водоемы, как правило, неглубокие, с широкими прибрежными мелководьями, где образуется зона зарослей тростника. К эвтрофным водоемам относится большинство расположенных на равнинах озер, а также пруды, в которых разводят рыбу. Первыми из высших растений свой вклад в заполнение водоема вносят погруженные в воду рдесты, например образующие заросли рдест блестящий (Potamogeton lucens) и рдест остролистный (P. acutifolius), на глубине 2,5 — 1,2 м обнаруживается следующая стадия зарастания — стадия урути и кубышки. Здесь летом на поверхности воды обильно цветут кувшинка белая (Nymphaea alba) и кубышка желтая (Nuphar luteum). Между ними, прежде всего в тихих заводях, встречаются свободно плавающие (не прикрепленные ко дну) растения: водокрас обыкновенный, или лягушечник (Hydrocharis morsus-ranae), горец земноводный (Polygonum amphibium), годящийся на корм свиньям телорез алоэвидный (Stratiotes aloides), ряски (виды Lemna и Spirodela), а также редко встречающиеся сальвиния плавающая (Salvinia natans) и водяной орех, или чилим (Trapa natans). Полностью погружены в воду роголистник темно-зеленый (Cera tophyllum demersum) и уруть мутовчатая (Myriophyllum verticillatum), и только летом над водой появляются их соцветия. Там, где глубина в среднем достигает примерно 1,2 м, образуются заросли тростника (Phragmites communis) с касатиком аировидным (Irispseudacorus), рогозом (виды Typha) и схеноплектусом озерным (Schoenoplectus lacustris). Далее растут образующая крупные кочки осока высокая (Carex elata) или — на известковых илистых почвах — меч-трава обыкновенная (Cladium mariscus). Кочки этой осоки служат местообитаниями, благоприятными для всходов и роста деревьев, в частности ивы и ольхи. После этого наступает завершающая стадия зарастания водоема — образование болотистого ольшатника.

Когда зарастание водоема происходит быстро и на дне его имеются мощные отложения пресноводного ила (сапропеля), могут образовываться непроходимые сплавины (зыбуны). В таких случаях корни и корневища растений тростникового пояса лишены возможности закрепиться на дне и, переплетаясь между собой, создают тонкий, находящийся у поверхности воды покров, быстро нарастающий в сторону открытой воды. В образовании такой сплавины участвуют в первую очередь белокрыльник болотный (Calla palustris) и телиптерис болотный (Thelypteris palustris). Из-за отрыва растений сплавины от грунта водоема снабжение их питательными веществами ухудшается и возникают сплавинные переходные болота, на которых среди других растений развиваются осоки — шершаво плодная и двутычинковая (Carex lasiocarpa и C. diandra), а также росянка английская (Drosera anglica). Иногда здесь встречаются растения, типичные для верховых болот.

Источник

Назначение и происхождение водоемов

Пруд – это искусственно образованный человеком водоем, представляющий собой природный объект для использования и сохранения водных ресурсов в месте нахождения, а также для орошения территории. Ко всему прочему пруд является отличным местом для разведения рыбы различных пород, выращивания водоплавающих птиц и для водопоя крупного и мелкого домашнего скота. Чаще всего размеры пруда не превышают площадь один квадратный километр и глубину три – шесть метров. Пруд наполняется пресной водой, которая при снижении температуры ниже 2 – 3 градусов С может замерзать, образовав на поверхности корку льда и тем самым перекрыть доступ кислорода, необходимого для поддержания жизни деятельности рыбы в пруду. Не редко в зимний период можно наблюдать замор рыбы от недостатка кислорода. Чтобы узнать, как решить проблему замора рыбы в пруду – нажмите здесь

Озеро – это естественный водоем, созданный природой. Озера не имеют прямых выходов к морям. Рельефообразующие природные процессы образовывались углубления в почве, которые в последствии заполнялись пресной водой. Озера никак не связаны с морями и океанами. Площадь озера может быть не большой, а в некоторых случаях может достигать нескольких тысяч квадратных километров и иметь глубины от нескольких метров, до нескольких километров!

Вода в озере может-быть как пресной, так и соленой, все зависит от природных факторов. В некоторых ситуациях озера бывают уникальными по составу воды, глубины, количеству живых организмов и рыбы, например, всем известное озеро Байкал. Глубокие озера практически никогда не замерзают.

Источник

Все, что нужно знать о водоемах со стоячей водой

Приветствую вас, уважаемые читатели. Вы на канале «Начинающему рыболову». Мы с вами продолжаем изучать необходимую терминологию и сегодня поговорим с вами о водоемах со стоячей водой.

Очень часто в своих статьях я употребляю данное понятие, и вот пришло время поговорить немного поподробнее. Давайте вместе разбираться в данном вопросе. Итак, поехали!

Наверное даже новичок понимает, что к водоемам со стоячей водой можно отнести озера и пруды. Что касается озер, то это это естественно возникший статический водоем, не имеющий соединений с морем или океаном и не являющееся частью Мирового океана.

Что касается происхождения, то озера бывают:

Тектонические: появились за счет заполнения трещин в земной коре.

Ледниковые : появились за счет таяния ледника.

Приморские : это лагуны и лиманы.

Провальные (их еще называют карстовые или термокарстовые): их главное отличие состоит в том, что они могут то появляться, то исчезать в зависимости от динамики подземных вод.

Завально-запрудные: появились в результате обрушения части горы.

Горные: расположены в горных котловинах.

Кратерные: находятся в кратерах потухших вулканов.

Искусственные : это различные водохранилища и пруды. Они могут иметь как естественное и искусственное происхождение.

Что касается водного баланса, то здесь водоемы со стоячей водой имеют следующую классификацию:

Сточные — те, которые имеют сток, преимущественно в виде реки.

Бессточные — те, которые не имеют стока, а забор воды происходит за счет испарения.

Существует еще одна классификация озер по торфности (то есть по типу веществ, содержащихся в озере). Различают:

Олиготрофные — это озера с небольшим количеством питательных веществ. Для данных водоемов характерны небольшие глубины и прозрачность воды, а также снижение содержания O2 ко дну.

Эвтрофные — это озера с большим содержанием питательных веществ. Они обычно отлично прогреваются и имеют бурый или зеленый цвет воды. Дно у таких озер обычно илистое.

Дистрофные — вода этих озер не имеет питательных веществ, обычно непрозрачна и имеет желтый или бурый цвет.

Пруды в отличие от озер имеют искусственную форму происхождения и созданы для определенной цели, например для хранения запасов воды, для разведения птиц или рыб, а также для спортивных или санитарных потребностей.

Отличить пруд от водохранилища очень легко — по объему содержащейся в нем воды. Так, если объем воды до 1 миллиона кубических метров, то это пруд, свыше — водохранилище.

Обычно пруды классифицируются по характеру возникновения. Так, различают:

- Речные пруды: самый распространенный вариант возникновение пруда, обычно имеет лентовидную форму.

- Овражно-балочные: находятся в местах, где сильно действие водной эрозии. Обычно они имеют форму удлиненного треугольника с основанием у плотины.

- Наливные пруды: достаточно редкое явление, такие пруды имеют форму озера с одинаковой длиной и шириной.

- Карьерные пруды: судя по названию такие пруды возникают на месте различных карьеров. Форма соответственно имеет ту же форму, что и выработка на месте которой и появился пруд.

В дали от города пруды создаются для хранения воды и орошения земель, для разведения рыбы и для различных хозяйственных нужд, например для купания птицы и скота. Что жже касается города, то здесь обычно пруды создаются для отдыха и рыбалки, в редких случаях для проведения различных спортивных мероприятий.

Вот такие разновидности водоемов со стоячей водой существуют. Думаю, что вы почерпнули для себя что-то новое и интересное. Если вам есть, что сказать или вы хотели бы дополнить материал — пишите комментарии. Обязательно подписывайтесь на мой канал, ни хвоста, ни чешуи!

Спасибо за поддержку дочитыванием, лайком, репостом или рублем.

Источник

Природный водоем со стоячей водой что это

Водоемы со стоячей водой и их зарастание в зоне летнезеленых лиственных лесов

В экологическом отношении каждый водоем со стоячей (непроточной) водой представляет собой сложно расчлененный биоценоз. И хотя растительные сообщества, прослеживающиеся в направлении от внутренней части водоема к прибрежной суше, хорошо разграничиваются, между ними все же существуют многообразные взаимоотношения. Протяженность территории, занятой тем или иным сообществом, во многом зависит от рельефа местности, обеспеченности питательными веществами, глубины водоема, а также от наличия прибрежного мелководья. На берегах водоемов со стоячей водой можно встретить разные растительные сообщества. Их расположение зависит от уровня грунтовых вод и его колебаний, от имеющихся питательных веществ и от силы прибоя. Вокруг некоторых растений накапливаются остатки их отмерших органов, что приводит к постепенному нарастанию таких прибрежных участков вверх. Это создает благоприятные возможности для поселения здесь растений других видов, которые способны хорошо развиваться, если уровень грунтовых вод расположен ниже. Постепенно эти растения расселяются все дальше в сторону водоема. Такая последовательная смена (или сукцессия) растительных сообществ приводит к зарастанию водоема, так как его глубина постепенно и постоянно уменьшается.

Зарастание олиготрофного (вверху), дистрофного (в середине) и эвтрофного (внизу) водоема с непроточной водой

В зависимости от содержания в воде извести и питательных веществ различают богатые (эвтрофные) и бедные питательными веществами (олиготрофные и дистрофные) водоемы с непроточной водой. Последовательность зарастания лучше всего выражена в естественных водоемах такого типа — озерах. В отличие от озер пруды представляют собой искусственно созданные скопления запруженных, хозяйственно используемых вод, которые время от времени спускают. Здесь стадии зарастания выражены неполно. Для прудов характерна богатая флора, развивающаяся после осушения на донном грунте и состоящая главным образом из однолетних растений. Они завершают свое развитие (вплоть до созревания семян) в течение короткого времени, до следующего заполнения водоема водой. К типичным «донным» прудовым растениям относятся, например, ситняг яйцевидный (Eleocharis ovata), сыть бурая (Cyperus fuscus) и мелкие повойнички (виды Elatine).

Олиготрофные водоемы со стоячей водой. В олиготрофных водоемах питательные вещества содержатся в относительно пропорциональных, но небольших количествах. Поэтому массовое развитие растительного планктона здесь затруднено; поэтому вода исключительно прозрачна и просматривается на большую глубину. Такие водоемы встречаются главным образом на равнинах, сложенных древними моренами, и в горах выше границы распространения деревьев, где низкие среднегодовые температуры препятствуют развитию живых существ. Хотя берега таких водоемов обычно широкие и пологие, недостаток питательных веществ препятствует обильному развитию растений, вызывающих зарастание водоема. Тут господствуют заросли прибрежницы одноцветковой (Littorella uniflora) с ситником луковичным (Juncus bulbosus), а на северо-западе встречается также очень красивая лобелия Дортманна (Lobelia dortmanna). На дне растут только харовые водоросли (Chara), изредка встречаются очень древние растения — шилицы, или полушники (Isoetes lacustris, I. echinospora), родственные сигилляриям, которые существовали в каменноугольном периоде.

Дистрофные водоемы с непроточной водой. Бедные питательными веществами водоемы дистрофного типа характеризуются очень малым содержанием соединений, необходимых для жизни растений, и в то же время большим количеством растворенных в воде гумусовых веществ, отчего вода имеет коричневую окраску. Такие водоемы всегда окружены местообитаниями, тоже бедными питательными веществами, чаще всего — болотами. В постоянно кислой воде мало планктона, а из-за отложений торфяного ила мало и кислорода. Недостаток питательных веществ усугубляется наличием растворенных в воде соединений железа. Поскольку торфяной ил не подвергается биологическому разрушению, дно такого водоема постепенно повышается и со временем водоем исчезает.

Большие озера с зарослями растений, имеющих плавающие по поверхности воды листья (на снимке кувшинка белая, Nymphaea alba), и с поясом тростника у берегов характерны для равнинных районов Центральной Европы

Водную гладь дистрофного водоема украшают главным образом кувшинки чистобелые (Nymphaea Candida), цветки которых эффектно контрастируют с темной водой. Ближе к берегам находится полоса труднопроходимого переходного болота. Здесь на ковре из сфагновых мхов можно встретить шейхцерию болотную (Scheuchzeria palustris), осоку топяную (Carex limosa) и очеретник белый (Rhynchospora alba). На более плотных участках покрова из сфагновых мхов часто растут виды, характерные для верховых болот: подбел дубровник (Andromeda polifolia) и пушица влагалищная (Eriophorum vagina turn). Затем появляются отдельные березы или сосны, и постепенно формируется болото с березой или сосной. Здесь местами поселяется багульник болотный (Ledum palustre), листья которого приятно пахнут.

Мелкие дистрофные водоемы обычно почти полностью заболочены. К их краям примыкает едва проходимая сплавина, на растительный покров которой оказывают влияние воды поверхностного стока. Здесь, в частности, встречаются цветущая белыми цветками вахта трехлистная, или трифоль (Menyanthes trifoliata), и сабельник болотный (Comarum palustre,= Potentilla palustris).

Эвтрофные водоемы со стоячей водой. В богатых питательными веществами (эвтрофных) водоемах содержится много необходимых растениям веществ, и прежде всего соединений азота и фосфора. Это благоприятно сказывается на развитии планктона, поэтому вода здесь желтовато- или коричневато-зеленая, а прозрачность ее невелика. Эвтрофные водоемы, как правило, неглубокие, с широкими прибрежными мелководьями, где образуется зона зарослей тростника. К эвтрофным водоемам относится большинство расположенных на равнинах озер, а также пруды, в которых разводят рыбу. Первыми из высших растений свой вклад в заполнение водоема вносят погруженные в воду рдесты, например образующие заросли рдест блестящий (Potamogeton lucens) и рдест остролистный (P. acutifolius), на глубине 2,5 — 1,2 м обнаруживается следующая стадия зарастания — стадия урути и кубышки. Здесь летом на поверхности воды обильно цветут кувшинка белая (Nymphaea alba) и кубышка желтая (Nuphar luteum). Между ними, прежде всего в тихих заводях, встречаются свободно плавающие (не прикрепленные ко дну) растения: водокрас обыкновенный, или лягушечник (Hydrocharis morsus-ranae), горец земноводный (Polygonum amphibium), годящийся на корм свиньям телорез алоэвидный (Stratiotes aloides), ряски (виды Lemna и Spirodela), а также редко встречающиеся сальвиния плавающая (Salvinia natans) и водяной орех, или чилим (Trapa natans). Полностью погружены в воду роголистник темно-зеленый (Cera tophyllum demersum) и уруть мутовчатая (Myriophyllum verticillatum), и только летом над водой появляются их соцветия. Там, где глубина в среднем достигает примерно 1,2 м, образуются заросли тростника (Phragmites communis) с касатиком аировидным (Irispseudacorus), рогозом (виды Typha) и схеноплектусом озерным (Schoenoplectus lacustris). Далее растут образующая крупные кочки осока высокая (Carex elata) или — на известковых илистых почвах — меч-трава обыкновенная (Cladium mariscus). Кочки этой осоки служат местообитаниями, благоприятными для всходов и роста деревьев, в частности ивы и ольхи. После этого наступает завершающая стадия зарастания водоема — образование болотистого ольшатника.

Когда зарастание водоема происходит быстро и на дне его имеются мощные отложения пресноводного ила (сапропеля), могут образовываться непроходимые сплавины (зыбуны). В таких случаях корни и корневища растений тростникового пояса лишены возможности закрепиться на дне и, переплетаясь между собой, создают тонкий, находящийся у поверхности воды покров, быстро нарастающий в сторону открытой воды. В образовании такой сплавины участвуют в первую очередь белокрыльник болотный (Calla palustris) и телиптерис болотный (Thelypteris palustris). Из-за отрыва растений сплавины от грунта водоема снабжение их питательными веществами ухудшается и возникают сплавинные переходные болота, на которых среди других растений развиваются осоки — шершаво плодная и двутычинковая (Carex lasiocarpa и C. diandra), а также росянка английская (Drosera anglica). Иногда здесь встречаются растения, типичные для верховых болот.

Источник