Карстовые процессы. Карст– процесс растворения или выщелачивания трещиноватых растворимых горных пород подземными и поверхностными водами

Карст– процесс растворения или выщелачивания трещиноватых растворимых горных пород подземными и поверхностными водами, в результате которого образуются как отрицательные формы рельефа на поверхности Земли, так и различные полости, каналы и пещеры в глубине.

К растворимым породам относятся соли, гипс, известняк, доломит, мел. В соответствии с этим различают соляной, гипсовый и карбонатный карст. Наиболее изучен карбонатный карст, что связано со значительным площадным распространением известняков, доломитов, мела.

| Рис. 41. Склон, изрезанный каррами |

Необходимыми условиями развития карста являются:

1) трещиноватость растворимых горных пород, обеспечивающая их водопроницаемость;

2) наличие агрессивных вод и их движение по трещинам.

Наибольшее разнообразие карстовых форм наблюдается в открытом типе карста (горные районы известнякового плато Крыма, Кавказа, Альп и др.).

К поверхностным карстовым формам относятся:

1) карры – углубления в виде рытвин и борозд глубиной от нескольких сантиметров до 1–2 м (рис. 41);

2) поноры – вертикальные или наклонные отверстия (трещины) на поверхности карстующих горных пород, по которой вглубь уходят дождевые, талые снеговые, проточные воды. Поноры обычны на дне карстовых воронок, карстовых промоин или в руслах исчезающих рек;

3)карстовая воронка (русск.) – впадина конической или чашеобразной формы глубиной от 2–3 до 15–17 м при ширине по верхнему краю от нескольких до десятков метров. Происходит или постепенным просасыванием, или провалом верхнего слоя почвогрунтов в подземные карстовые пустоты с последующим обрушением отвесных стенок. Карстовые воронки имеют наибольшее распространение как в горных районах, так и на равнинах. По условиям развития выделяют:

а) воронки поверхностного выщелачивания, связанные с растворяющей деятельностью атмосферных вод;

б) воронки провальные, образующиеся путем обрушения сводов подземных карстовых полостей (рис. 42);

4) карстовые котловины –крупные формы поверхностного карстового рельефа, на дне которых могут развиваться карстовые воронки;

5) полья – наиболее крупные карстовые формы (хорошо известны в Югославии и других районах);

| Рис. 42. Карстовая провальная воронка |

6) карстовые колодцы и шахты – крупные провалы, достигающие местами глубин свыше 1000 м и являющиеся как бы переходными к подземным карстовым формам.

К подземным карстовым формам относятся различные каналы и пещеры. Самыми крупными подземными формами являются карстовые пещеры – системы горизонтальных или наклонных каналов, часто сложно ветвящихся и образующих огромные залы или гроты. Такая неровность в очертаниях может быть обусловлена характером сложной трещиноватости пород или неоднородностью последних. На дне ряда пещер много озер, по другим пещерам протекают подземные реки, которые при движении производят не только химическое воздействие (выщелачивание), но и размыв (эрозию). Наличие постоянных водных потоков в пещерах нередко связано с поглощением поверхностного речного стока. В карстовых массивах известны исчезающие реки (частично или полностью), периодически исчезающие озера.

Отложения в пещерах представлены несколькими генетическими типами:

1) терра-росса (красная земля) – нерастворимые продукты, оставшиеся после растворения известняков – чаще всего это глинистый материал красного или кирпичного цвета;

2) обвальные накопления – продукты обрушения сводов карстовых полостей;

3) аллювиальные осадки, образующиеся подземными реками;

4) озерные осадки;

5) хемогенные образования – известковый туф (травертин);

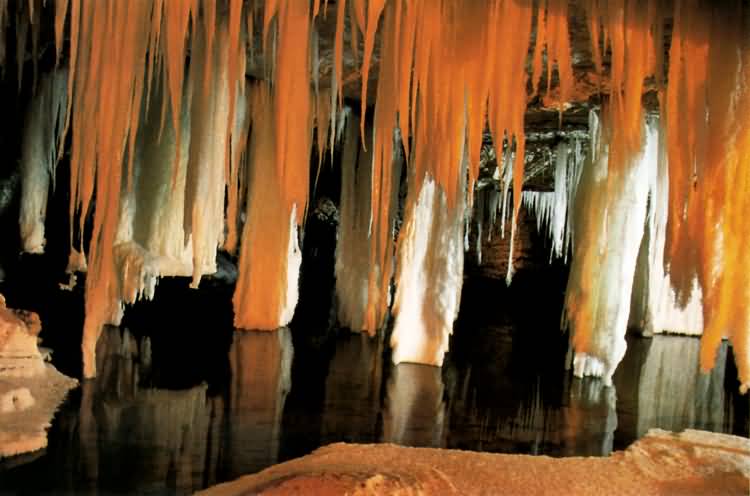

| Рис. 43. Натечные формы – сталактиты |

6) натечные формы – сталактиты, растущие от кровли пещеры вниз, и сталагмиты, растущие вверх (рис. 43).

Суффозия (от лат. suffosio – подкапывание) – вынос мелких минеральных частиц породы, фильтрующейся через нее водой. Этот процесс отличается от карста тем, что суффозия является преимущественно физическим процессом и частицы породы не претерпевают дальнейшего разрушения.

Суффозия приводит к проседанию вышележащей толщи и образованию западин диаметром до 10 и даже 100 метров, а также пещер. Одним из необходимых условий суффозии является наличие в породе как крупных частиц, образующих неподвижный каркас, так и вымывающихся мелких. Вынос начинается лишь с определенных значений напора воды, ниже которых происходит только фильтрация.

Суффозионные формы – отрицательные формы рельефа, образующиеся за счет процессов выщелачивания и вымывания частиц пород субстрата подземными водами и последующего обрушения кровли образующихся пустот.

К суффозионным формам относят: блюдца; суффозионные, коррозионно-просадочные, коррозионно-суффозионные, просадочные и лёссовые воронки; воронки проседания и суффозионные впадины.

Блюдце (русск.) – плоскодонное, чаще округлое понижение (западина, впадина) в лесостепной, степной и полупустынной зонах, глубиной 0,5–2 м, в поперечнике от нескольких до десятков, реже сотен метров. Образование блюдца происходит оседанием (просадкой) грунта при выщелачивании и вымывании нижележащих пород, а также при смачивании лёсса.

Источник

ВЫЩЕЛАЧИВАНИЕ ГОРНЫХ ПОРОД

Геологический словарь: в 2-х томах. — М.: Недра . Под редакцией К. Н. Паффенгольца и др. . 1978 .

Смотреть что такое «ВЫЩЕЛАЧИВАНИЕ ГОРНЫХ ПОРОД» в других словарях:

ВЫЩЕЛАЧИВАНИЕ ГОРНЫХ ПОРОД — процесс избирательного растворения и выноса подземными водами отдельных компонентов горных пород, в первую очередь легко растворимых хлоридов Na, K и др., а затем сульфатов и карбонатов Ca (напр., явления карста) … Большой Энциклопедический словарь

выщелачивание горных пород — процесс избирательного растворения и выноса подземными водами отдельных компонентов горных пород, в первую очередь легко растворимых хлоридов Na, K и др., а затем сульфатов и карбонатов Са (например, явления карста). * * * ВЫЩЕЛАЧИВАНИЕ ГОРНЫХ… … Энциклопедический словарь

ВЫЩЕЛАЧИВАНИЕ ГОРНЫХ ПОРОД — процесс избират. растворения и выноса подземными водами отд. компонентов горн. пород, в первую очередь легко растворимых хлоридов Na, К и др., а затем сульфатов и карбонатов Са (напр., явления карста) … Естествознание. Энциклопедический словарь

ВЫЩЕЛАЧИВАНИЕ ГОРНЫХ ПОРОД — процесс избирательного растворения и выноса подземными водами отдельных компонентов горной породы. Процесс широко развит в условиях выветривания … Палеомагнитология, петромагнитология и геология. Словарь-справочник.

выщелачивание — Процесс избирательного растворения и выноса подземными водами отдельных компонентов горных пород [Терминологический словарь по строительству на 12 языках (ВНИИИС Госстроя СССР)] выщелачивание Селективное извлечение полезных компонентов из руд и… … Справочник технического переводчика

выщелачивание — Разрушение горных пород вследствие их растворения химическим воздействием воды и выноса веществ в водном растворе. Syn.: химическое выветривание; коррозия выщелачивание Процесс вымывание из почвенного профиля в виде раствора или суспензии частиц… … Словарь по географии

выщелачивание — я; ср. к Выщелачивать и Выщелачиваться. В. почв. В. горных пород. Бактериальное в. урана из руд. * * * выщелачивание извлечение отдельных составляющих твёрдого материала с помощью растворителя (например, гидрометаллургическое извлечение металлов… … Энциклопедический словарь

ВЫЩЕЛАЧИВАНИЕ — процесс избирательного растворения и выноса подземными водами отдельных компонентов горных пород (Болгарский язык; Български) излужване (Чешский язык; Čeština) vyluhování (Немецкий язык; Deutsch) Auslaugung (Венгерский язык; Magyar) kilúgozás… … Строительный словарь

выщелачивание — I см. выщелочиться II я; ср. к выщелачивать и выщелачиваться. Выщела/чивание почв. Выщела/чивание горных пород … Словарь многих выражений

Выщелачивание подземное — (a. underground leaching; н. Untertage Auslaugung; ф. ljxiviation en place; и. lixiviacion subterranea) способ разработки рудных м ний избират. переводом полезного компонента в жидкую фазу в недрах c последующей переработкой… … Геологическая энциклопедия

Источник

Выветривание

На земной поверхности горные породы находятся в условиях тесного взаимодействия с атмосферой, гидросферой и биосферой и под их воздействием начинают разрушаться и преобразовываться. Этими внешними, или гипергенными, процессами создается почвенный покров, который несплошным чехлом перекрывает коренные породы. Во многих местах коренные породы обнажаются на дневной поверхности. Оказавшись в поверхностной части земной коры, они попадают в совершенно иные физико-химические условия, отличные от условий их формирования, и под влиянием внешних факторов начинают разрушаться. Этот процесс называется выветриванием (или гипергенезом).

Выветривание – это изменение горных пород любого состава и структуры, которое происходит в поверхностных условиях под совокупным действием физических, химических и биохимических процессов.

В процессе выветривания возникают своеобразные образования, которые называются корой выветривания. Процессы выветривания являются основными в образовании осадочного материала и предшествуют возникновению осадочных горных пород.

Под действием различного сочетания природных факторов возникает физическое, химическое и биохимическое выветривание.

| Рис. 27. Разрушение глинистых сланцев в результате физического (температурного) выветривания с образованием обломочных осадочных пород |

Физическое выветривание – это механическое измельчение горных пород и минералов на обломки различного размера без изменения химического состава. Оно происходит в результате суточных температурных контрастов, роста кристаллов солей, расклинивающего влияния замерзающей воды в трещинах и порах и корневой системы деревьев (рис. 27).

В результате физического выветривания породы измельчаются и приобретают способность пропускать воду. При этом сильно увеличивается общая поверхность частиц, с которой соприкасаются вода и газы. Таким образом, создаются условия для химического и биологического выветривания.

Химическое выветривание происходит под совместным воздействием температуры и агрессивной воды, в которой находятся в растворенном состоянии различные элементы и химические соединения.

Химическое выветривание включает процессы растворения, гидролиза, гидратации и окисления. В результате химического выветривания образуются вторичные минералы, т. е. новые соединения, отличающиеся по химическому составу от первичных минералов.

Растворение. Вода – самый активный фактор химического выветривания. Горные породы растворяются водами, содержащими углекислоту или органические кислоты. Растворяющее действие воды усиливается в 2–2,5 раза при повышении температуры на каждые 10 °С. Под действием воды, стекающей по трещиноватой поверхности горных пород, просачивающейся сквозь трещины и поры, процесс растворения распространяется на глубину. Особенно интенсивно он проявляется в осадочных горных породах, представленных хлоридами, сульфатами и карбонатами.

Наибольшей растворимостью обладают хлориды – соли натрия (галит) и калия (сильвин). Далее по степени растворимости следуют сульфаты – ангидрит, гипс, затем карбонаты – известняки и доломиты. В процессе растворения среди монолитных толщ осадочных пород возникают различные полости.

Гидролиз– это химическое взаимодействие горных пород и минералов с водой. При гидролизе происходят разложение минералов, вынос отдельных химических элементов и соединений и присоединение к оставшимся соединения гидроксильных ионов и гидратации. При этом существенным образом нарушается структура кристаллов, которая заменяется совершенно новой. Особенно хорошо этот процесс проявляется при выветривании силикатов и алюмосиликатов.

В результате гидролиза катионы калия, натрия, кальция и магния в кристаллической решетке алюмосиликатов замещаются на катионы водорода, что приводит к образованию глинистых и других вторичных минералов.

Например, в процессе гидролиза твердый минерал ортоклаз (полевой шпат) преобразуется в мягкий глинистый минерал – каолинит:

ортоклаз каолинит поташ кварц

Гидратация– процесс присоединения молекул воды к минералам.

Например, гематит в результате присоединения воды превращается в бурый железняк (лимонит):

При гидратации поверхность минералов разрыхляется, усиливается воздействие на них водных растворов.

Окисление– процесс взаимодействия минералов с кислородом воздуха, приводящий к образованию новых минералов. Этот процесс наиболее интенсивно протекает в горных породах, содержащих минералы, состоящие из соединений железa (III), марганца. Так, под влиянием кислорода воздуха магнетит превращается в более устойчивую форму – гематит (красный железняк), или двухвалентная форма железа переходит в трехвалентную:

Возникшие минералы более устойчивы в поверхностных условиях. Сульфиды в кислой среде становятся неустойчивыми и постепенно замещаются сульфатами, оксидами и гидроксидами. Например, преобразование пирита, который последовательно при окислении вначале превращается в сульфат железа, затем в сульфат оксида железа и, наконец, в лимонит или бурый железняк:

пирит магнетит бурый железняк лимонит

В результате процесса преобразования железосодержащих минералов и их перехода в лимонит многие горные породы, в частности пески, песчаники, глины, мергели, окрашиваются в бурый или охристый цвет, что свидетельствует об окислении включений, содержащих железистые минералы.

Биохимическое выветривание– это механическое разрушение и химическое изменение горных пород и минералов под действием растительных и животных организмов и продуктов их жизнедеятельности.

Корни растений, проникая в трещины пород, расклинивают их, вызывая механическое разрушение. Кроме того, корни растений выделяют органические кислоты, которые растворяют минералы, усиливая процесс химического выветривания. Также действуют на минеральные соединения органические кислоты, образующиеся при гниении растительных и животных остатков.

Важную роль в биологическом выветривании играют микроорганизмы (бактерии, грибы), лишайники, землерои (земляные черви, личинки насекомых, кроты, суслики и др.). Многочисленные микроорганизмы вызывают биохимические процессы в почве. Так, нитрифицирующие бактерии образуют азотную кислоту, а серобактерии – серную кислоту. Кислоты активно разлагают алюмосиликаты и другие минералы. Лишайники выделяют специфические лишайниковые кислоты, действующие на породы. Кроме того, гифы лишайников проникают в тонкие поры горных пород, вызывая их физическое разрушение.

Корни растений взаимодействуют с минеральной частью почвы, избирательно поглощают элементы питания. После отмирания растений в верхних слоях почвы накапливаются азот, фосфор, калий, кальций, магний, сера и другие биогенные элементы. Листья растений поглощают из воздуха диоксид углерода, который в процессе фотосинтеза соединяется с водой, образуя углеводы. Таким образом, из диоксида углерода, воды, зольных элементов и азота синтезируется органическое вещество. Азот появляется в породе в результате жизнедеятельности микроорганизмов, фиксирующих азот из атмосферного воздуха. После отмирания растений их органические остатки частично превращаются в новые органические соединения и накапливаются в виде гумуса в верхнем слое земной поверхности, частично – минерализуются и становятся вновь доступными для новых поколений растений.

Источник