Гидролиз солей

Исследуем действие универсального индикатора на растворы некоторых солей

Как мы видим, среда первого раствора — нейтральная (рН=7), второго — кислая (рН 7). Чем же объяснить столь интересный факт? 🙂

Для начала, давайте вспомним, что такое pH и от чего он зависит.

За счет чего же в некоторых водных растворах солей происходит нарушение равенства концентраций ионов водорода и гидроксид-ионов?

Дело в том, что происходит смещение равновесия диссоциации воды вследствие связывания одного из ее ионов ([H + ] или [OH — ]) с ионами соли с образованием малодиссоциированного, труднорастворимого или летучего продукта. Это и есть суть гидролиза.

Гидролиз солей — это химическое взаимодействие ионов соли с ионами воды, приводящее к образованию слабого электролита -кислоты (или кислой соли), или основания (или основной соли).

Слово «гидролиз» означает разложение водой («гидро»-вода, «лизис» — разложение).

В зависимости от того какой ион соли вступает во взаимодействие с водой, различают три типа гидролиза:

- гидролиз по катиону (в реакцию с водой вступает только катион);

- гидролиз по аниону (в реакцию с водой вступает только анион);

- совместный гидролиз — гидролиз по катиону и по аниону (в реакцию с водой вступает и катион, и анион).

Любую соль можно рассматривать как продукт, образованный взаимодействием основания и кислоты:

Гидролиз по аниону

Гидролиз по катиону

1) Ni(NO3)2 = Ni 2+ + 2NO3 − (диссоциация)

2) Ni 2+ + H2O ↔ NiOH + + H + (гидролиз)

Диссоциация соли Ni(NO3)2 протекает нацело, гидролиз катиона Ni 2+ − в очень малой степени (для 0,1М раствора − на 0,001%), но этого оказывается достаточно, чтобы среда стала кислотной (среди продуктов гидролиза присутствует ион H + ).

Гидролизу подвергаются катионы только малорастворимых основных и амфотерных гидроксидов и катион аммония NH4 + . Катион металла отщепляет от молекулы воды гидроксид-ион и освобождает катион водорода H + .

Катион аммония в результате гидролиза образует слабое основание − гидрат аммиака и катион водорода:

Обратите внимание, что нельзя увеличивать число молекул воды и вместо гидроксокатионов (например, NiOH + ) писать формулы гидроксидов (например, Ni(OH)2). Если бы гидроксиды образовались, то из растворов солей выпали бы осадки, чего не наблюдается (эти соли образуют прозрачные растворы).

Избыток катионов водорода легко обнаружить индикатором или измерить специальными приборами. В концентрированный раствор сильно гидролизующейся по катиону соли, вносится магний или цинк, то последние реагируют с кислотой с выделением водорода.

Если соль нерастворимая — то гидролиза нет, т.к ионы не взаимодействуют с водой.

Источник

Процесс взаимодействия ионов соли с водой

1.4. Гидролиз солей

Гидролиз – процесс обменного взаимодействия ионов соли с водой, приводящий к образованию малодиссоциированных веществ и сопровождающийся изменением реакции ( pH ) среды.

Суть гидролиза солей заключается в том, что происходит смещение равновесия диссоциации воды вследствие связывания одного из ее ионов с образованием малодиссоциированного или труднорастворимого вещества. В результате гидролиза могут образовываться молекулы слабых кислот и оснований, анионы кислых солей или катионы основных солей. В большинстве случаев гидролиз является обратимым процессом. При повышении температуры и разбавлении гидролиз усиливается. Гидролиз идет по-разному в зависимости от силы кислоты и основания, образовавших соль. Рассмотрим различные случаи гидролиза солей.

а) Соль образована слабой кислотой и сильным основанием ( K 2 S ).

При растворении в воде K2S диссоциирует

K2S

При составлении уравнений гидролиза в первую очередь необходимо определить ионы соли, связывающие ионы воды в малодиссоциирующие соединения, т.е. ионы, обусловливающие гидролиз.

В данном случае ионы S 2- связывают катион H + , образуя ион HS –

S 2– +H2O

Уравнение гидролиза в молекулярной форме

K2S + H2O

Практически гидролиз соли преимущественно ограничивается первой ступенью с образованием кислой соли (в данном случае KHS). Таким образом, гидролиз соли, образованной сильным основанием и слабой кислотой (такой, как K2S) протекает по аниону соли. Избыток ионов OH – в растворе обусловливает щелочную реакцию среды в растворе (pН>7).

При растворении в воде CuCl2 диссоциирует

СuCl2

Ионы Cu 2+ соединяются с ионами OH – , образуя гидроксоионы CuOH + . Гидролиз соли ограничивается первой ступенью, и образование молекулы Cu(OH)2 не происходит. Ионно-молекулярное уравнение имеет вид

Cu 2+ + HOH

В данном случае продуктами гидролиза являются основная соль и кислота. Уравнение гидролиза в молекулярной форме записывается следующим образом

CuCl2 + H2O

Таким образом, гидролиз соли, образованной слабым основанием и сильной кислотой (в данном случае CuCl2) протекает по катиону соли. Избыток ионов H + в растворе обусловливает кислую реакцию среды в растворе (рН

При растворении в воде Al 2 ( SO 4 )3 диссоциирует

Al 2 ( SO 4 )3

В данном случае ионы Al 3+ соединяются с ионами ОН — , образуя гидроксоионы AlOH 2+ . Гидролиз соли ограничивается первой ступенью, и образование молекулы Al ( OH )3 не происходит. Ионно-молекулярное уравнение имеет вид

Al 3+ + Н2О

Продуктами электролиза является основная соль и кислота.

Уравнение гидролиза в молекулярной форме записывается следующим образом

Al2(SO4)3+2 Н 2 О

в) Соль образована слабой кислотой и слабым основанием (CH3COONH4).

CH3COO – + NH4 + + H2O

В этом случае образуются два малодиссоциированных соединения, и pH раствора зависит от относительной силы кислоты и основания. Если продукты гидролиза могут удаляться из раствора, то гидролиз протекает до конца. Например

Возможны и другие случаи необратимого гидролиза, их нетрудно предсказать, ведь для необратимости процесса небходимо, чтобы хотя бы один из продуктов гидролиза уходил из сферы реакции.

г) Соли, образованные сильной кислотой и сильным основанием ( NaCl , K 2 SO 4 , RbBr и др.) гидролизу не подвергаются, т.к. единственным малодиссоциирующим соединением является H2O (рН=7). Растворы этих солей имеют нейтральную среду. Например

NaCl + H 2 O

Na + + Cl – + H2O

H 2 O

Реакции обратимого гидролиза полностью подчиняются принципу Ле–Шателье. Поэтому гидролиз соли можно усилить (и даже сделать необратимым) следующими способами:

1) добавить воды;

2) нагреть раствор, при этом усиливается эндотермическая диссоциация воды, а значит, увеличивается количество ионов Н + и ОН – , которые необходимы для осуществления гидролиза соли;

3) связать один из продуктов гидролиза в труднорастворимое соединение или удалить один из продуктов в газовую фазу; например, гидролиз цианида аммония NH 4 CN будет значительно усиливаться за счет разложения гидрата аммиака с образованием аммиака NH 3 и воды:

NH4 + + CN – + H2O

Гидролиз можно подавить , действуя следующим образом:

1) увеличить концентрацию растворенного вещества;

2) охладить раствор ( для ослабления гидролиза растворы солей следует хранить концентрированными и при низких температурах);

3) ввести в раствор один из продуктов гидролиза; например, подкислять раствор, если его среда в результате гидролиза кислая, или подщелачивать, если щелочная.

Взаимное усиление гидролиза Допустим, что в разных сосудах установились равновесия

CO3 2– + H2O

Al 3+ + H2O

Обе соли гидролизованы незначительно, но если растворы смешать, то происходит связывание ионов H + и OH – . В соответствии с принципом Ле-Шателье оба равновесия смещаются вправо, гидролиз усиливается и протекает полностью

Это называется взаимным усилением гидролиза. Таким образом, если смешивать растворы солей, из которых одна гидролизуется по катиону, а другая – по аниону, гидролиз усиливается и протекает полностью.

Источник

Урок 9. Ионы в водном растворе

В уроке 9 «Ионы в водном растворе» из курса «Химия для чайников» рассмотрим растворение соли в воде, а также электролиз растворов и расплавов солей; познакомимся с законами Фарадея для электролиза и научимся находить продукты электролиза. Базой знаний для данного урока послужит материал из урока 8 «строение солей».

Растворение соли в воде

Из прошлого урока нам известно, что соли трудно расплавить и еще сложнее довести ее до кипения, однако, полярные жидкости, такие как вода, способны растворять соли без особых усилий, поскольку неполные положительные и отрицательные заряды на атомах полярных молекул воды в какой-то мере заменяют собой положительные и отрицательные ионы в кристаллической решетке соли. Другими словами, молекулы воды помогают разрушить кристалл соли.

Из рисунка видно, что происходит с положительными и отрицательными ионами при растворении в воде кристалла поваренной соли NaCl. Каждый ион Na + окружается молекулами воды, которые обращены к нему отрицательно заряженными атомами кислорода. То же самое происходит с ионами Cl — , которые окружаются молекулами воды, обращенными к нему своими положительно заряженными атомами водорода. Ионы из кристалла соли оказываются гидратированными, а сам процесс присоединения молекул воды к ионам получил название — гидратация. Если в результате процесса гидратации устойчивость ионов, переходящих в раствор, становится больше их устойчивости в кристаллической решетке, то происходит растворение соли в воде. Хлорид натрия является отличным примером растворимой соли . И, наоборот, если энергия гидратации слишком мала, то кристалл является более устойчивой формой и не растворяется в воде. Примером таких нерастворимых солей является сульфат бария (BaSO4) и хлорид серебра (AgCl). Когда кристалл растворяется, он не просто распадается на ионы, а разъединяется на ионы молекулами жидкости, в которой происходит растворение. Неполярные жидкости (например, бензин С8H18) НЕ способны разъединять ионы в кристаллической решетке солей.

Электролиз растворов и расплавов солей

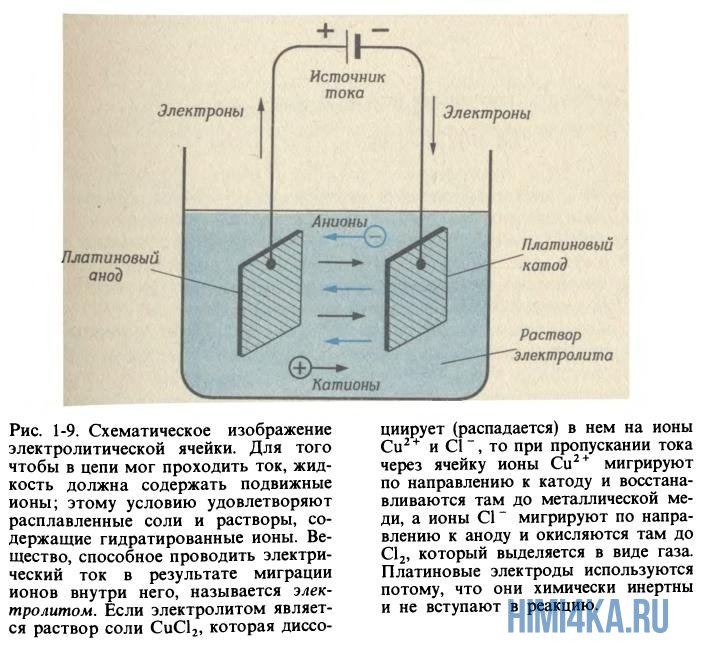

Металлы хорошо проводят ток — это знает каждый школьник. Электропроводность в металлах вызвана перемещением электронов в них, но ионы металла остаются неподвижными. Хотя кристаллы солей не проводят ток, зато растворы и расплавы солей это умеют и практикуют, так как анионы (отрицательные ионы) и катионы (положительные ионы) могут направленно перемещаться в противоположные направления, если приложить напряжение. Подвижность ионов соли оказывается еще большей, если она подверглась процессу гидратации.

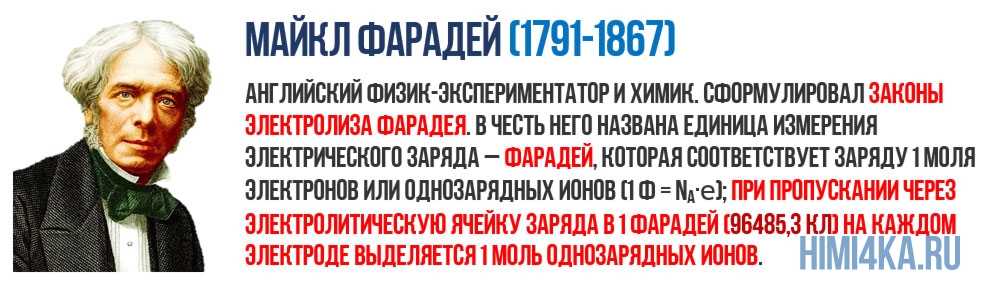

Давным-давно английский ученый Майкл Фарадей расплавил соль (нагрев ее выше 801ºС), затем погрузил в расплав два электрода (катод и анод), а после взял и пропустил электрический ток через расплавленную соль. После этих манипуляций он обратил внимание что на электродах начали протекать химические реакции: ионы натрия начали мигрировать к катоду (где электроны поступают в расплав) и восстанавливаться там до металлического натрия

Хлорид-ионы мигрируют в другом направлении-в сторону анода, отдают ему свои избыточные электроны и окисляются до газообразного хлора

Все это можно изобразить с помощью полной реакции, которая представляет собой разделение NaCl на составляющие его элементы:

Весь процесс получил название электролиз, что означает «разрыв на части при помощи электричества». Для электролиза не обязательно расплавлять соль, можно также использовать обычный водный раствор соли, ведь подвижность ионов оказывается еще большей, если соль подверглась процессу гидратации. Но тогда полная реакция будет выглядеть иначе, и на катоде будет выделяться не металлический натрий, а газообразный водород:

Надеюсь, что вам стало интересно, почему продуктом электролиза водного раствора является не Na (как это было в расплавленной соли), а ½H2. Объясняется просто: часть молекул H2O диссоциируют на ионы H + и OH — . Поскольку ион H + обладает большим сродством к электрону (то есть сильнее его притягивает), нежели ион Na + , то ионы H + первыми достигают катода, где незамедлительно восстанавливают недостающий электрон и превращаются из иона в полноценный газ H2, а ионы Na + так и остаются в растворе.

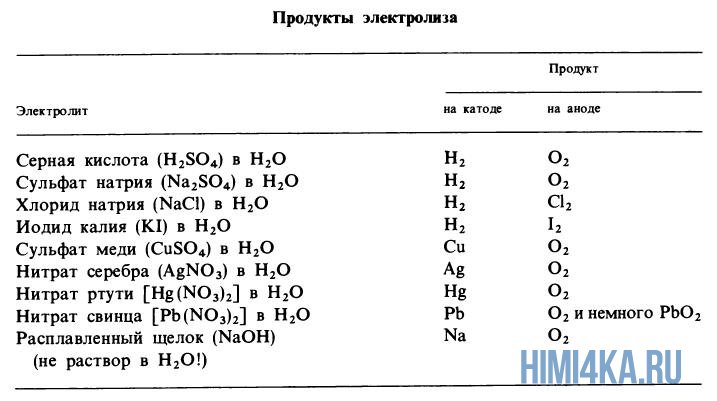

Вот вам плюшка с продуктами электролиза водного раствора солей, может пригодится — может нет, но лучше законспектируйте:

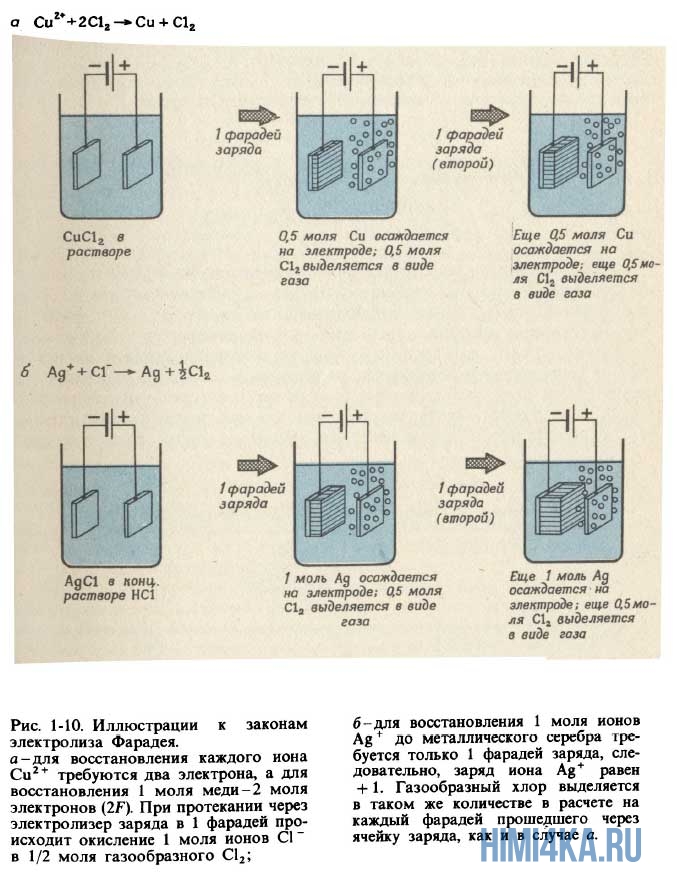

А Фарадей тем временем не сидел без дела, а наблюдал, проводил опыты, использовал другие электролиты, увеличивал-уменьшал заряд и опять наблюдал. В конце концов он заметил взаимосвязь между количеством подаваемого электричества и количеством получаемых веществ. Установленные им закономерности называются законы Фарадея для электролиза. Сформулируем их:

- Пропускание одного и того же электрического заряда через электролитическую ячейку всегда приводит к количественно одинаковому химическому превращению в данной реакции. Масса элемента, выделяемого на электроде, пропорциональна количеству заряда, пропущенному через электролитическую ячейку.

- Для выделения на электроде 1 моля вещества, которое в процессе электрохимической реакции приобретает или теряет 1 электрон, необходимо пропустить через ячейку 96485 кулонов (Кл) электричества. Если в реакции принимает участие N электронов, для выделения моля продукта необходимо N ·96485 Кл электричества.

Количество электричества, равное 96485 Кл, получило название 1 фарадей и обозначается символом F. Законы Фарадея становятся очевидными, если принять во внимание, что 1 F — это просто заряд 1 моля электронов, т.е. 6,022 1023 электронов. Множитель 6,022-1023, позволяющий переходить от индивидуальных молекул к молям вещества, одновременно позволяет перейти и от 1 электронного заряда к 1 F электрического заряда. Разумеется, в свое время Фарадей ничего не знал ни о числе Авогадро, ни о заряде электрона. Однако из проведенных экспериментов он смог сделать вывод, что заряды на ионах кратны некоторой элементарной единице заряда, так что 96485 Кл электричества соответствуют 1 молю таких единиц. Термин электрон впервые появился в 1881 г.; его ввел английский физик Дж.Стоней для обозначения элементарной единицы ионного заряда. Применять термин «электрон» к реальной отрицательно заряженной частице начали спустя еще 10 лет.

1 пример. Запишите уравнения реакций, протекающих при пропускании электрического тока через расплавленную соль NaCl. Сколько граммов натрия и хлора выделится при пропускании 1 F электричества через электролитическую ячейку?

Решение: Уравнение реакции, протекающей на катоде: Na + + е — → Na, а уравнение 1 анодной реакции: Сl — → Cl2 + е — . Когда через расплавленную соль NaCl проходит 1 моль электронов (1 F), каждый электрон восстанавливает 1 ион натрия, в результате чего образуется 1 моль атомов натрия. Следовательно, на катоде выделяется 22,990 г Na. На аноде происходит удаление 1 моля электронов от 1 моля хлорид-ионов, после чего остается 1 моль атомов хлора, которые попарно соединяются, образуя 1/2 моля молекул Сl2. Следовательно, масса газообразного хлора, выделяющегося на аноде, должна быть равна 35,453 г (что равно атомной массе Сl, или половине молекулярной массы Сl).

Пример 2. Сколько граммов металлического магния и газообразного хлора выделяется при пропускании 1 F электричества через электролитическую ячейку с расплавленным хлоридом магния, MgCl2?

Решение: На катоде происходит реакция Mg 2+ + 2е — → Mg, а на аноде — реакция 2Сl — → Сl2 + 2е — . Поскольку для восстановления каждого иона Mg 2+ необходимо 2 электрона, 1 моля электронов хватит только для восстановления половины моля ионов магния, таким образом на катоде должно выделиться 12,153 г магния. (Атомная масса магния равна 24,305 г/моль.) Как и в примере 1, на аноде окислится 1 моль ионов Сl — и выделится половина моля, т.е. 35,453 г, газообразного Сl2.

Пример 3. Основным промышленным способом получения металлического алюминия является электролиз расплавленных солей, содержащих ионы Аl 3 + . Определите величину электрического заряда, в фарадеях и кулонах, который должен быть пропущен через расплав для получения 1 кг металла.

Решение: 1 кг алюминия содержит 1000 г / 26,98 г·моль -1 = 37,06 моля атомов. Поскольку на выделение каждого атома алюминия необходимо 3 электрона, на 37,06 моля атомов потребуется 3·37,06 = 111,2 моля электронов. Это количество электричества эквивалентно 111,2F, или 10 730 000 Кл.

Надеюсь урок 9 «Ионы в водном растворе» был познавательным и понятным. Если у вас возникли вопросы, пишите их в комментарии. Если вопросов нет, то переходите к уроку 10 «Ионы в газе».

Источник