Гидрогеология

Гидрогеоло́гия (от др.-греч. ὕδωρ «водность» + геология) — наука, изучающая происхождение, условия залегания, состав и закономерности движений подземных вод. Также изучается взаимодействие подземных вод с горными породами, поверхностными водами и атмосферой.

В сферу этой науки входят такие вопросы, как динамика подземных вод, гидрогеохимия, поиск и разведка подземных вод, а также мелиоративная и региональная гидрогеология. Гидрогеология тесно связана с гидрологией и геологией, в том числе и с инженерной геологией, метеорологией, геохимией, геофизикой и другими науками о Земле. Она опирается на данные математики, физики, химии и широко использует их методы исследования.

Данные гидрогеологии используются, в частности, для решения вопросов водоснабжения, мелиорации и эксплуатации месторождений.

Содержание

Подземные воды

Подземными считаются все воды земной коры, находящиеся ниже поверхности Земли в горных породах в газообразном, жидком и твердом состояниях. Подземные воды составляют часть гидросферы — водной оболочки земного шара. Запасы пресной воды в недрах Земли составляют до 1/3 вод Мирового океана. В России известно порядка 3367 месторождений подземных вод, из них эксплуатируется менее 50 %. Иногда подземные воды вызывают оползни, заболачивание территорий, осадку грунта, они затрудняют ведение горных работ в шахтах, для уменьшения притока подземных вод проводят осушение месторождений и сооружают водоотливы.

История гидрогеологии

Накопление знаний о подземных водах, начавшееся с древнейших времен, ускорилось с появлением городов и поливного земледелия. В частности, свою лепту внесло сооружение копаных колодцев, строившихся в 2—3 тыс. до н. э. в Египте, Средней Азии, Китае и Индии и достигавших глубин в несколько десятков метров. Примерно в этот же период появилось лечение минеральными водами.

Первые представления о свойствах и происхождении природных вод, условиях их накопления и круговороте воды на Земле были описаны в работах древнегреческих ученых Фалеса и Аристотеля, а также древнеримских Тита Лукреция Кара и Витрувия. Изучению подземных вод способствовало расширение работ, связанных с водоснабжением в Египте, Израиле, Греции и Римской империи. Возникло понятия о ненапорных, напорных и самоизливающихся водах. Последние получили в XII веке н. э. название артезианских — от названия провинции Артуа (древнее название — Артезия) во Франции.

В России первые научные представления о подземных водах как о природных растворах, их образовании путем инфильтрации атмосферных осадков и геологической деятельности подземных вод были высказаны М. В. Ломоносовым в сочинении «О слоях земных» (1763 г.). До середины XIX века учение о подземных водах развивалось как составная часть геологии, после чего обособилось в отдельную дисциплину.

Распределение подземных вод в земной коре

Подземные воды в земной коре распределены в двух этажах. Нижний этаж, сложенный плотными магматическими и метаморфическими породами, содержит ограниченное количество воды. Основная масса воды находится в верхнем слое осадочных пород. В нем выделяют три зоны — верхнюю зону свободного водообмена, среднюю зону водообмена и нижнюю зону замедленного водообмена.

Воды верхней зоны обычно пресные и служат для питьевого, хозяйственного и технического водоснабжения. В средней зоне располагаются минеральные воды различного состава. В нижней зоне находятся высокоминерализованные рассолы. Из них добывают бром, йод и другие вещества.

Поверхность грунтовых вод называется «зеркалом грунтовых вод». Расстояние от зеркала грунтовых вод до водоупорного слоя называют «мощностью водоносного горизонта».

Формирование подземных вод

Подземные воды образуются различными способами. Один из основных способов образования подземной воды — просачивание, или инфильтрация, атмосферных осадков и поверхностных вод. Просачивающаяся вода доходит до водоупорного слоя и накапливается на нем, насыщая породы пористого и пористо-трещинноватого характера. Так возникают водоносные слои, или горизонты подземных вод. Кроме того, подземные воды формируются путём конденсации водяных паров. Выделяются также подземные воды ювенильного происхождения.

Два основных способа образования подземных вод — путём инфильтрации и за счёт конденсации водяных паров атмосферы в породах — главные пути накопления подземных вод. Инфильтрационные и конденсационные воды называются вадозными водами (лат. vadare — идти, двигаться). Эти воды образуются из влаги атмосферы и участвуют в общем круговороте воды в природе.

Инфильтрация

Подземные воды формируются из вод атмосферных осадков, выпадающих на земную поверхность и просачивающихся в грунт на некоторую глубину, а также из вод болот, рек, озёр и водохранилищ, также просачивающихся в землю. Количество влаги, попадающей таким образом в почву, составляет 15-20 % от общего количества выпавших атмосферных осадков.

Проникновение вод в грунты зависит от физических свойств этих грунтов. В отношении водопроницаемости грунты делятся на три основные группы — водопроницаемые, полупроницаемые и водонепроницаемые или водоупорные. К водопроницаемым породам относятся крупнообломочные породы, галечник, гравий, пески и трещиноватые породы. К водонепроницаемым породам — плотные магматические и метаморфические породы, такие как гранит и мрамор, а также глины. К полупроницаемым породам относятся глинистые пески, лёсс, рыхлые песчаники и рыхловатые мергели.

Количество воды, просочившейся в грунт, зависит не только от его физических свойств, но и от количества атмосферных осадков, наклона местности и растительного покрова. При этом длительный моросящий дождь создаёт лучшие условия для просачивания, нежели обильный ливень.

Крутые склоны местности увеличивают поверхностный сток и уменьшают просачивание атмосферных осадков в грунт, а пологие, наоборот, увеличивают просачивание. Растительный покров увеличивает испарение выпавшей влаги, но, в то же время задерживает поверхностный сток, что способствует просачиванию влаги в грунт.

Для многих территорий земного шара инфильтрация является основным способом образования подземных вод.

Подземные воды также могут образовываться за счёт искусственных гидротехнических сооружений, например таких, как оросительные каналы.

Конденсация водных паров

Второй путь образования подземных вод — это конденсация водяных паров в горных породах.

Ювенильные воды

Ювенильные воды — ещё один способ образования подземных вод. Такие воды выделяются при дифференциации магматического очага и являются «первичными». В природных условиях чистых ювенильных вод не существует: подземные воды, возникшие разными способами, смешиваются друг с другом.

Классификация подземных вод

Выделяется четыре типа подземных вод: верховодка, спорадические, грунтовые, напорные (артезианские) и подземные воды вечной мерзлоты.

- По условиям залегания: поровые, пластовые, трещинные.

- В зависимости от степени минерализации: ульропресные, пресные, минеральные, солоноватые, соленые и рассолы.

- По температуре: переохлажденные, холодные и термальные.

- В зависимости от качества: технические, минеральные и питьевые.

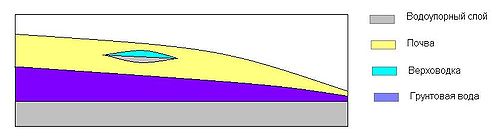

Верховодка

Верховодка — подземные воды, залегающие вблизи поверхности земли и отличающиеся непостоянством распространения, временем существования и дебита. Верховодка, как правило, образуется на первом от поверхности земли водоупорном пласте или прослойках водоупорных отложений в водоносноной толще, имеет локальное распространение и сезонный характер существования. Верховодка существует в период достаточного увлажнения, а в засушливое время исчезает. В тех случаях, когда водоупорный пласт залегает вблизи поверхности или выходит на поверхность, развивается заболачивание. К верховодке также нередко относят почвенные воды, или воды почвенного слоя, представленные почти связанной водой, где капельно-жидкая вода присутствует только в период избыточного увлажнения.

Воды верховодки обычно пресные, слабоминерализованные, но часто бывают загрязнены органическими веществами и содержат повышенные количества железа и кремнекислоты. Как правило, верховодка не может служить хорошим источником водоснабжения. Однако при необходимости принимаются меры для искусственного сохранения этого типа вод: устраивают пруды, отводы из рек, обеспечивающие постоянным питанием эксплуатируемые колодцы, насаждения растительности или задерживающие снеготаяние.

Грунтовые воды

Грунтовыми водами называются воды, залегающие первыми от поверхности и имеющие региональное распространение. Они, как правило безнапорные, в редких случаях имеют локальный напор, характеризуются более или менее постоянным дебитом. Грунтовые воды могут залегать как в рыхлых пористых породах, так и в твердых трещиноватых коллекторах. Уровень грунтовых вод подвержен сезонным колебаниям, на него влияют количество выпадающих осадков, климат, рельеф, наличие растительного покрова и хозяйственная деятельность человека. Грунтовые воды являются одним из источников водоснабжения (преимущественно колодцы), выходы подземных вод на поверхность называются родниками, или ключами.

Артезианские воды

Напорные (артезианские) воды — воды, которые находятся в водоносном слое, заключенном между водоупорными слоями, и испытывают гидростатическое давление, обусловленное разностью уровней в месте питания и выхода воды на поверхность. Характеризуются постоянством дебита. Область питания у артезианских вод, размеры бассейнов которых достигают иногда тысячи километров, лежит обычно выше области стока воды и выше выхода напорных вод на поверхность Земли. Области питания артезианских бассейнов иногда значительно удалены от мест извлечения воды — в частности, в некоторых оазисах Сахары получают воду, выпавшую в виде осадков над Европой.

Источник

Спрятанная вода. Подземные океаны

Сенсацией ХХ века объявили подземные пресные моря, обнаруженные гидро-геологами под многими пустынями. И тут же начали возникать вопросы: почему именно под пустынями, какая связь и как себя ведут эти моря, не они ли уволакивают воду с поверхности земли, омертвляя ее?

Тот факт, что, скажем, в Каракумах подземные воды залегают на глубине около 30 м, а в Сахаре – на глубине 150-200 м, породил предположение, что у морей этих есть свои приливы и отливы, вздымающие и опускающие лежащие над ними твердые породы с периодом в 2-3 тысячи лет. Именно с такой периодичностью, считают ученые, возникают и исчезают пустыни на Земле.

Но дело в том, что последнее время воду начали обнаруживать повсеместно – не только под пустынями, а под континентами в целом, и даже под океанами. Подземные пресные моря – лишь тоненькая прослойка на поверхности гигантского океана, который пропитывает недра Земли и в существовании которого мы уже не сомневаемся – можно прочесть в научной прессе.

С гипотетическими подземными океанами связали библейский Всемирный потоп, «объяснив», откуда взялось столько воды и куда она потом подевалась. А заодно и постращав самих себя, что подобное может повториться в любой момент.

Всех нас со школы учили, что наша планета, грубо говоря, состоит из твердого ядра, раскаленной вязкой мантии и остывшей коры. А тут вдруг все громче звучат разговоры о «спрятанной» в ее недрах воде. «Совершенно неожиданно мы осознали, что под Землей океаны и океаны воды», – говорит Джей Басс, профессор геологии из Университета Иллинойса, исследующий химию Земли.

По крайней мере уже достоверно известно, что под дном океанов, образованным осадочными породами и гранитным слоем земной коры, находится другой океан – под-корковый, километров 5 глубиной. Он обладает собственной фауной, сохранившей древнюю экосистему Земли. Это различные микроорганизмы, способные обитать в экстремальных условиях – под давлением в несколько тысяч атмосфер и при высоких температурах. Международная группа ученых, под руководством специалистов из Университета в Майами, занимается их изучением.

О том, что под Мировым океаном есть вода, причем в огромных количествах, наглядно свидетельствуют многочисленные гидротермальные источники, бьющие вдоль Срединно-океанических хребтов. Их называют «чёрными курильщиками» или природной теплоцентралью. Картина, прямо надо сказать, устрашающая. Вода, разогретая до 400 гр. С и перенасыщенная минералами (в основном железистых и марганцевых соединений), в месте выхода подводного гейзера образует конусообраз-ные наплывы и наросты, похожие на заводские трубы, высотой с небоскреб. Из них, как дым, клубами валит горячая черная взвесь. (При высоком давлении на больших глубинах кипения не происходит.) Поднимаясь на высоту до 150 м, она смешивается с холодными придонными слоями океана и, подогревая их, сама охлаждается.

Впервые такие сифоны были обнаружены в Красном море в середине прошлого века, а затем их начали находить едва ли не во всех горячих (в прямом и переносном смысле) точках Мирового океана. Самые глубоководные усеивают Кайманову впадину, в западной части Карибского моря.

На 14 кв км Калифорнийского залива их насчитывается до 80 штук. Напомню, что Калифорнийский залив – узкая, очень длинная щель, являет собой как бы южное продолжение разлома Сан-Андреас. Вот уже 5 млн лет под действием тектонических сил там идет раскол Северо-Американского континента – со скоростью 6 см в год, в результате чего и образовались Калифорнийский залив и Калифорнийский полуостров.

Истолковывают «черных курильщиков» по-разному. Общепризнанным можно считать такое объяснение: в местах субдукции литосферных плит воды океана проваливаются под земную кору, нагреваются верхней мантией и выбрасываются обратно под действием пара и высокого давления. Но тогда чем объяснить, что, наравне с горячими подводными гейзерами, есть и холодные (в частности – на дне самой глубокой точки Мирового океана – Марианского желоба), и «сухопутные». В одном только Йеллоустонском парке около 200 постоянно действующих гейзеров, а на Камчатке, в Долине гейзеров – их около 40.

Термальные источники в том или ином виде прорываются на поверхность на многих континентах на протяжении всей истории Земли. Даровую горячую воду человек использует тысячелетиями. Достаточно вспомнить знаменитые римские бани. Получается, что вода не проваливается из наземных океанов на стыках тектонических плит под кору, а запрограммирована Природой уже в самом ядре планеты. Но до 1990 г. ученый мир этого не признавал.

Человечество еще только пытается разобраться с тем, что у него под ногами. По сей день остаются непревзойденными достижения советских ученых, просверливших в 1970 г. знаменитую Кольскую сверхглубокую скважину – на 12 с лишним км вглубь Земли. После стольких усилий скважину забросили, как неперспективную, и ныне она благополучно разрушается. Американцы сумели дойти лишь до 9 км и тоже отказались от намерения докопаться не то что до ядра – до верхней мантии Земли. На том дело вроде бы и кончилось. Ведь чтобы что-то узнать, вгрызаться в Землю пришлось бы не на десятки, а на сотни километров.

Однако есть и другие методы «земной диагностики», не настолько визуально-материальные, как скважина, но достаточно убедительные. Это прослушивание планетного нутра с помощью сейсмографов. Все наиболее сейсмоактивные зоны нашей планеты, как известно, буквально оплетены сетью сейсмографов. А в иных местах, таких, как разлом Сан-Андреас, они внедрены (с помощью скважин) в стыки трения тектонических плит. По тому, как проходят сейсмические волны сквозь тело Земли, можно составить картину распределения плотности его недр. Плотность же зависит от химического состава и температуры вещества. Попадая в зоны с большим содержанием воды сейсмические волны глохнут и замедляются.

Комплексный анализ результатов такого зондирования позволил группе ученых возглавляемых профессором сейсмологии Вашингтонского университета, Майклом Вайсешэном, придти к заключению, что в верхней мантии Земли под восточной частью Евразийского континента, на глубине около 1000 км, находится огромный резервуар воды – этакий «внутриутробный» океан (по объему «не меньше, чем Северный Ледовитый»). Было также обнаружено, что скорость сейсмических волн резко падает в литосферном щите и под Центральной Европой. Такой эффект может дать только наличие большого количества воды, чего ну никак не должно было быть, поскольку Европа покоится на очень стабильной древней платформе, подошва которой давно остыла и уплотнилась. Аналогичная ситуация наблюдается и под Северной Америкой.

Подземные воды или, на языке гидрологов, водоносные горизонты бывают разные. В зависимости от глубины залегания их делят на почвенные, грунтовые, межпластовые. А теперь вот появилось новое понятие: подкорковые океаны. Научным термином оно еще не обзавелось, поскольку не вылупилось из стадии гипотезы. Хотя. один все же есть, предложенный Вайсешэном на основе первых данных, полученных в Восточной Азии – «пекинская аномалия».

Проанализировав 80 тысяч поперечных волн на сотнях тысяч сейсмограмм, Вайсешэн высказал предположение, что вода под земной корой присутствует повсеместно и что ее количество раз в 5 (если не в 10) превышает весь наружный водный запас планеты (а ведь это 70,8% поверхности Земли). Не очень ясно, следует ли слова ученого воспринимать дословно и о какой воде идет речь – газообразной, связанной или обычной – жидкой.

Специалисты из Орегонского университета, во главе с Анной Келберт, изучив и проанализировав данные измерений, накопленных различными группами геофизиков за последние 30 лет, составили трехмерную карту распределения электропроводности верхних слоев мантии Земли. Карта подтверждает наличие больших количеств воды в ней. Но воды не свободной, а в связанном состоянии, входящей в состав кристалличес-ких решеток различных минералов.

В распоряжении современных ученых пока только один метод прослушивания и прощупывания планеты на большие глубины – зондирование (измерение электромаг-нитного отклика пород на электромагнитные волны, посылаемые внешним, очень мощным источником, в качестве которого, помимо сейсмических, используются также грозовые разряды и излучение Солнца.

Если предварительная интерпретация полученных данных будет подтверждена последующими исследованиями, то это станет не менее революционным открытием в геологии, чем теория дрейфа континентов, сформулированная в 1915 году немецким геофизиком Альфредом Вегенером. Более того, новый взгляд на строение недр Земли и историю ее формирования может оспорить теорию Вегенера. Может оказаться, что литосферные плиты, подстилающие материки и океаны, дрейфуют не на огненной мантии, как принято считать, а на подземном глобальном океане. Или не дрейфуют вовсе. Заодно будет отметено и еще одно предположение – что наличием воды Земля обязана метеоритам.

Согласно одной из гипотез, связанной с «холодным» происхождением Земли, в стадии разогрева ее ядра в мантии начали возникать химические реакции, образующие водяной пар. Точнее – воду в газообразном состоянии. Или газы, формирующие молекулу воды (водород и кислород). Под действием гигантского давления пар рвется наружу.

Еще В.М. Вернадский, ученый-гений, до конца не понятый и неосмысленный ни Российской империей, ни страной Советов, пытался донести до сознания ученого мира, что водород, вместе с другими газами, непрерывно прокладывает себе путь из ядра Земли через мантию на поверхность, и дальше – в атмосферу. Он назвал это явление живым дыханием планеты, без которого она просто не могла бы существовать.

А затем другой неординарный советский геолог, В.Н.Ларин (1939 г.рожд.), предложил свою гипотезу изначально гидридной Земли. Ядро нашей планеты, говорит он, состоит в основном из водородистых соединений металлов. Не нашедшая выхода газообразная вода, превращаясь в жидкость, заполняет рыхлые породы, трещины и пустоты, разъедая их и расползаясь под литосферными плитами. Растворенные в воде кислоты и щелочи делают ее соленой. Таким образом под материками и океанами вполне может скапливаться необъятная водная среда.

В свете гипотезы Ларина вырисовывается следующая арифметика: На поверх-ности Земли – в Мировом океане, морях, реках, озерах и ледниках – сосредоточено порядка 1,5 млрд куб. км воды. Примерно столько же укрыто в земной коре (1,3 млрд куб км), а в мантии, в газообразном виде, в 10-12 раз больше (13-15 млрд куб км). Не правда ли, впечатляет?

А управляет этим процессом его величество Водород, взявший на себя ключе-вую роль в эволюции Земли, он же – самый распространённый элемент во Вселенной, на долю которого приходится около 90% всех ее атомов. Как основная составляющая звёзд и межзвёздного газа, он существует в виде плазмы. А в межзвёздном пространстве – в виде отдельных молекул, атомов и ионов. Водород, как известно, играет роль первой скрипки и в сотворении воды. Не случайно его название на древне-греческом означает «порождающий воду». Да и по-русски тоже – водо-род.

Что же касается второй составляющей Н2О, то американский ученый из Университета в Колорадо, Джозеф Смит, доказал, что минерал wadsleyite (один из основных компонентов мантии Земли, на долю которого приходится до 60% ее объема) способен и при высоких температурах удерживать молекулы кислорода. Глубина залегания вадслеита сотни километров (от 400 до 700). Понятно, что ученым не под силу понаблюдать за ним в естественных условиях, но они вполне успешно создали для него искусственную среду в лаборатории.

Три гипотезы (из как минимум десятка) о том, как формировалась наша планета, довольно гармонично состыкуются, дополняя друг друга. Это: ее «холодное» происхо-ждение, изначально гидридное, и расширяющаяся Земля. Согласно последней, земной шар прежде был значительно меньших размеров, океанов на поверхности не было вовсе, не было и материков – один сплошной суперконтинент. Где-то 250-300 млн лет назад под воздействием внутреннего напора суша лопнула, расколовшись на части, которые начали отдаляться друг от друга, образуя континенты, потому как трещины заполнялись водой, превращаясь в океаны.

При таком раскладе не материки плывут на своих платформах, а разрастаются океаны за счет расширения планеты. Со времен мезозоя диаметр Земли увеличился вдвое, а ее поверхность – в четыре раза. Тенденция эта сохраняется и сегодня: Земля в буквальном смысле разъезжается по швам – Срединно-океаническим. Под воздейст-вием сверхмощного давления и сверхвысоких температур идет распад более тяжелых элементов на более легкие, сопровождающийся активными периодами дегазации водорода, в результате чего объем планеты увеличивается при сохранении ее массы. Образующаяся вода – жидкая, в отличие от связанной или газообразной, заполняет не только внешние поверхностные «емкости», но и внутренние.

Если наземный Мировой океан черпает тепло от Солнца, то подземный должен обогреваться горячим чревом самой Земли, обладая собственным микроклиматом. И вот тут-то возникают разного рода соображения из области мистики и фантастики. У комфортных подземных океанов должны быть своды. И берега. И просто пустоты, не заполненные водой. Иными словами – таинственный неведомый мир, полный загадок.

Представить его попытался еще великий провидец Жюль Верн – в романе «Путешествие к центру Земли»; за ним – американские фантасты Эдгар Райс Берроуз, литературный «отец» Тарзана («В центре Земли»); Говард Филипс Лавкрафт, описавший в мрачных тонах терзавших его кошмаров подземный народ и его жизнь, похожую на ад («Курган»); и Джеймс Блейлок, герои которого согласны на любые испытания, лишь бы повторить маршрут Жюля Верна («Подземный Левиафан»).

Чтобы в увлекательной, легко воспринимаемой форме поделиться с обществен-ностью своими догадками и прозрениями относительно полой и обитаемой Земли, а в чем-то и «подискуссировать» с Жюлем Верном, обратился к жанру фантастики и маститый советский ученый – академик В.А.Обручев, геолог и географ, исследователь Сибири, Центральной и Средней Азии, написав в 1924 году прославивший его роман «Плутония».

Его герои, оказавшись в недрах Земли, попадают во времена плиоцена и миоцена, в мир ящеров, динозавров и птеродактилей. Не прямая ли это перекличка с древними легендами и мифами, нашедшими поддержку в современных оккультных учениях, о том, что внутри нашей планеты скрываются высокоразвитые цивилизации, в числе которых не только потомки земноводных лемурийцев и уцелевших атлантов, но и разумные ящеры, рептилоиды, человекозмеи.

Многие народы, причем живущие на разных континентах (индусы и перуанцы в частности) убеждены, что где-то там, под ними, обитает очень древний и мудрый народ, наги – существа с человеческим торсом и змеиными хвостами. В Перу по сей день снаряжаются экспедиции, цель которых проникнуть в тайны громадного подзем-ного лабиринта чинканас – места, откуда можно попасть в подземный мир. Но смель-чаки, отважившиеся потревожить царство нагов, живыми оттуда не возвращались.

Наверняка все хоть краем уха да слышали про таинственную Шамбалу (братство учителей человечества из параллельного измерения), на поиски которой отправился в свое время в Тибет Николай Рерих и о которой писала великий контактер-теософ Елена Блаватская в «Тайной доктрине».

Эту тему можно развивать до бесконечности, приводя пример за примером веры человека в то, что Земля наша на самом деле полая внутри и обитаема – не только микроорганизмами, но и разумными существами. Думается, новоявленная гипотеза о существовании подземных океанов даст новую пищу людям с богатым воображением.

Однако, зачем заглядывать вглубь веков в поисках мифических цивилизаций. Разве есть на свете большее чудо, чем сама вода, дарующая жизнь на всех ее уровнях, несущая в себе залог разума. Не случайно ведь клетки нашего мозга больше чем на 90% состоят из воды (связанной, внутриклеточной). Может ли планета, содержащая в себе столько «разумной» воды и породившая нас с вами, не быть разумным членом разумной Вселенной?

Источник