Теория Бренстеда-Лоури

В 1923 г. Бренстед и Лоури выдвинули новую теорию кислот и оснований, основанную на представлении о переносе протона. Согласно этой теории, кислота представляет собой вещество, состоящее из молекул или ионов-доноров протонов (т. к. они отдают протоны), а основание-вещество, состоящее из молекул или ионов-акцепторов протонов (т.к. они принимают протоны).

Чтобы подробнее разобраться в этой теории, начнем наше рассмотрение со случая сильной кислоты, как, например, соляная кислота. При растворении хлороводорода в воде его молекулы полностью диссоциируют, образуя ионы водорода H+ и хлорид-ионы Cl». Ионы водорода называют также протонами, поскольку каждый такой ион представляет собой просто протон. В растворе эти протоны связываются с молекулами воды, образуя ионы гидроксония H3O+. Растворение хлороводорода в воде может быть представлено с помощью уравнения

В случае слабой кислоты, как, например, уксусная кислота, молекулы кислоты лишь частично диссоциированы в водном растворе, так что в нем устанавливается равновесие

(1)

Но и в этом случае молекулы кислоты тоже донируют (передают) протоны молекулам воды.

Каждая молекула соляной кислоты и уксусной кислоты может донировать только по одному протону. Поэтому они называются однопротонными или одноосновными кислотами (последнее название объясняется тем, что каждая такая кислота имеет только одно сопряженное основание; см. ниже).

Кислота, способная донировать более одного протона, называется многопротонной или многоосновной. Например, серная кислота является двухпротонной, потому что она может донировать два протона. Ее называют также двухосновной, потому что она имеет два сопряженных основания, HSO4- и SO4-; процесс растворения серной кислоты в воде можно представить двумя уравнениями:

H2SO4(ж.) + H2O (ж.) = H3O+ (водн.) + HSO4 (водн.) или

H2SO4(ж.) + 2H2O(ж.) = 2H3O+ (водн.) + SO2.» (водн.)

Сильные основания, такие, как гидроксиды щелочных металлов, полностью ионизируются в воде:

NaOH(TB.) + H2O = Na+(водн.) + ОН- (водн.)

Эти вещества являются основаниями, потому что гидроксидные ионы могут акцептировать (присоединять) ионы водорода:

ОН- (водн.) + H3O+ (водн.) = 2H2O (ж.)

Эта реакция является общей для всех реакций нейтрализации между кислотами и основаниями в водных растворах. Отметим также, что в водных растворах ионы водорода существуют в гидратированной форме, т.е. в виде ионов гидроксония.

Рассмотрим теперь реакцию между слабым основанием аммиаком NH3 и хлоро-водородом в газовой фазе. В этой реакции происходит образование твердого хлорида аммония:

Реакция, обратная этой, называется реакцией термической диссоциации хлорида аммония. Аммиак представляет собой основание, потому что он акцептирует протон от хлороводорода. Однако следует обратить внимание на то обстоятельство, что в обсуждаемом равновесии не принимают участия ни вода, ни гидроксидные ионы. Таким образом, теория Бренстеда-Лоури охватывает и такие кислотно-основные реакции, которые осуществляются в отсутствие растворителя либо в присутствии неводного растворителя.

Если внимательнее присмотреться к каждому из обсуждавшихся выше равновесий, то обнаружится, что в равновесной смеси всегда присутствуют частицы четырех типов. Пользуясь представлениями теории Бренстеда-Лоури, нетрудно убедиться, что две из этих частиц являются кислотами, а две другие-основаниями. Например,

Эта равновесная смесь состоит из двух следующих сопряженных пар кислот и оснований:

Обратим внимание на то, что в каждой сопряженной паре кислота и основание отличаются друг от друга на один протон. Каждая кислота имеет свое сопряженное основание. Сильной кислоте всегда соответствует слабое сопряженное основание, а слабой кислоте — сильное сопряженное основание.

Источник

Протонная теория Брёнстеда-Лоури

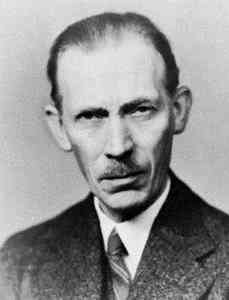

В 1923 г. независимо друг от друга датский химик Брёнстед и британский химик Лоури разработали протонную (протолитическую) теорию кислот и оснований.

Согласно их теории, кислотами называют вещества, отдающие протоны, а основаниями — вещества, принимающие протоны. Протон не может существовать в растворе самостоятельно, он должен быть принят основанием, поэтому, чтобы кислота могла отдать протон, необходимо присутствие основания, к которому протон переходит. Таким образом, возникают кислотно-основные пары, которые называют сопряжёнными. Следовательно, каждая кислота имеет сопряжённое с ней основание и каждое основание — сопряжённую с ним кислоту.

Реакция отдачи протона выражается схемой:

Реакция принятия протона выражается схемой:

Рассмотрим эти схемы на конкретных примерах:

где HCl — кислота₁, Cl⁻ — основание₁

где NH₃ — основание₂, NH₄⁺ — кислота₂

HCl + NH₃ ⇄ NH₄⁺ + Cl⁻

Согласно протонной теории кислоты подразделяют на три типа:

1) нейтральные кислоты, представляющие собой молекулы, например HCl:

2) катионные кислоты, представляющие собой положительные ионы, например, Н₃О⁺:

3) анионные кислоты, представляющие собой отрицательные ионы, например, HSO₄⁻:

Аналогичная классификация имеется и для оснований:

1) нейтральные основания, представляющие собой молекулы, например, С₂Н₅ОН:

2) катионные основания, представляющие собой положительные ионы, например, N₂Н₅⁺:

3) анионные основания, представляющие собой отрицательные ионы, например, СН₃СОО⁻:

СН₃СОО⁻ + H⁺ ⇄ СН₃СООН

Растворители типа воды, жидкого аммиака, а также анионы многоосновных кислот, которые могут быть как донорами, так и акцепторами протонов, называются амфолитами.

Например, в реакции:

молекула воды отдает протон и является кислотой. Однако в реакции:

H₂O + HCl ⇄ Н₃О⁺ + Cl⁻

молекула воды присоединяет протон и является основанием. Таким образом, вода — типичный амфолит.

Процесс диссоциации (ионизации) вещества происходит в контакте с растворителем. При этом растворитель выполняет или функцию кислоты или основания. Например, при растворении аммиака вода — кислота:

А при растворении фтороводорода — основание:

Если сродство к протону у растворителя больше, чем у растворённого вещества, то растворитель выступает как основание (сродство к протону воды больше сродства к протону фтороводорода), а если оно меньше — как кислота (сродство к протону воды меньше сродства к протону аммиака).

Протонная теория Брёнстеда-Лоури является более общей по сравнению с классической теорией Аррениуса, так как она объясняет поведение кислот и оснований не только в воде, но и в неводных растворителях.

Стоит снова заметить, что существующие теории кислот и оснований не противоречат, а дополняют друг друга и имеют глубокую внутреннюю связь. Так, кислоты по Брёнстеду-Лоури можно рассматривать как частный случай кислот Льюиса, поскольку протон является акцептором электронной пары, что подходит под определение кислоты в рамках электронной теории Льюиса.

Источник

Теории кислот и оснований Теория Льюиса, Бренстеда-Лоури и Аррениуса

теории кислот и оснований Они исходят из концепции, данной Антуаном Лавуазье в 1776 году, который имел ограниченные знания о сильных кислотах, в том числе азотной и серной. Лавуазье утверждал, что кислотность вещества зависит от того, сколько кислорода в нем содержится, поскольку оно не знает фактического состава галогеноводородов и других сильных кислот..

Эта теория была принята как истинное определение кислоты в течение нескольких десятилетий, даже когда такие ученые, как Берцелиус и фон Либиг, внесли изменения и предложили другие видения, но до прибытия Аррениуса она не стала более ясно видеть, как работают кислоты и основания.

Вслед за Аррениусом физики Бренстед и Лоури независимо разработали свою собственную теорию, пока Льюис не предложил улучшенную и более точную версию ее..

Этот набор теорий используется по сей день, и, как говорят, те, которые помогли сформировать современную химическую термодинамику.

- 1 теория Аррениуса

- 2 Теория Бренстеда и Лоури

- 3 Теория Льюиса

- 4 Ссылки

Теория Аррениуса

Теория Аррениуса — это первое современное определение кислот и оснований, предложенное одноименным физико-химиком в 1884 году. Оно утверждает, что вещество идентифицируется как кислота, когда оно образует ионы водорода при растворении в воде..

То есть кислота увеличивает концентрацию ионов H + в водных растворах. Это можно продемонстрировать на примере диссоциации соляной кислоты (HCl) в воде:

HCl (ac) → H + (ac) + Cl — (Aq)

Согласно Аррениусу, основания — это те вещества, которые выделяют гидроксид-ионы при диссоциации в воде; то есть увеличивает концентрацию ионов ОН — в водных растворах. Примером основания Аррениуса является растворение гидроксида натрия в воде:

NaOH (ac) → Na + (ac) + OH — (Aq)

Теория также утверждает, что, как таковые, нет ионов H + , но эта номенклатура используется для обозначения иона гидрония (H3О + ) и что это упоминалось как ион водорода.

Понятия щелочности и кислотности были объяснены только как концентрации гидроксида и ионов водорода, соответственно, а другие типы кислоты и основания (их слабые версии) не были объяснены..

Теория Бренстеда и Лоури

Эта теория была разработана независимо двумя физико-химическими веществами в 1923 году, первый в Дании и второй в Англии. У обоих было одинаковое видение: теория Аррениуса была ограничена (поскольку она полностью зависела от существования водного раствора) и неправильно определяла, что такое кислота и основание..

Поэтому химики работали над водородным ионом и утверждали: кислоты — это вещества, которые выделяют или отдают протоны, а основания — те, которые принимают эти протоны..

Они использовали пример, чтобы продемонстрировать свою теорию, которая включала реакцию в равновесии. Он утверждал, что каждая кислота имеет свое сопряженное основание, и что каждое основание также имеет свою сопряженную кислоту, например:

Как, например, в реакции:

В предыдущей реакции уксусная кислота (СН3COOH) — кислота, потому что она отдает протон воде (H2О), превращаясь, таким образом, в его сопряженное основание, ацетат-ион (СН3COO — ). В свою очередь, вода является основанием, потому что она принимает протон уксусной кислоты и становится ее сопряженной кислотой, ионом гидроксония (H3О + ).

Эта обратная реакция также является кислотно-основной реакцией, поскольку конъюгатная кислота превращается в кислоту, а конъюгатное основание превращается в основание посредством донорства и принятия протонов таким же образом..

Преимущество этой теории перед Аррениусом в том, что она не требует диссоциации кислоты для объяснения кислот и оснований..

Теория Льюиса

Физико-химический Гилберт Льюис начал изучать новое определение кислот и оснований в 1923 году, в том же году, когда Бренстед и Лоури предложили свою теорию об этих веществах..

Это предложение, которое было опубликовано в 1938 году, имело то преимущество, что требование определения водорода (или протона) в этом определении было отменено..

Он сам сказал в отношении теории своих предшественников, что «ограничение определения кислот веществами, содержащими водород, является таким же ограничением, как ограничение окислителей теми веществами, которые содержат кислород»..

Вообще говоря, эта теория определяет основания как вещества, которые могут пожертвовать пару электронов, а кислоты — как вещества, которые могут получить эту пару.

Точнее, он утверждает, что основание Льюиса — это основание, которое имеет пару электронов, которое не присоединено к его ядру и может быть пожертвовано, и что кислота Льюиса является той, которая может принимать пару свободных электронов. Тем не менее, определение кислот Льюиса является слабым и зависит от других характеристик.

Примером является реакция между триметилбораном (Me3Б) — которая действует как кислота Льюиса, потому что она способна принимать пару электронов — и аммиак (NH3), который может пожертвовать свою безэлектронную пару.

Большим преимуществом теории Льюиса является то, как она дополняет модель окислительно-восстановительных реакций: теория предполагает, что кислоты реагируют с основаниями, чтобы разделить пару электронов, не изменяя числа окисления любого из их атомы.

Еще одно преимущество этой теории заключается в том, что она позволяет объяснить поведение таких молекул, как трифторид бора (BF).3) и тетрафторид кремния (SiF)4), в которых нет ионов H + ни ОН — , как того требуют предыдущие теории.

Источник

ПРОТОЛИТИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ БРЕНСТЕДА — ЛОУРИ

Согласно теории электролитической диссоциации Аррениуса, кислотами называются вещества, при диссоциации которых образуется ион гидроксония и анион кислотного остатка, а основаниями называются соединения. При диссоциации которых образуются гидроксид-ионы и катионы металла. Теория Аррениуса объясняет поведение и свойства электролитов в водных растворах, а также дает возможность сравнивать силу электролитов по степени электролитической диссоциации.

Однако с помощью теории Аррениуса нельзя объяснить изменение свойств многих веществ в неводных растворителях. В зависимости от растворителя одно и то же вещество может быть сильным и слабым электролитом, кислотой или основанием или вообще не проявлять кислотно-основных свойств.

В настоящее время существует несколько обобщенных теорий кислот и оснований. Наиболее широкое применение имеют протонная теория кислот и оснований, предложенная в 1923 г. датским ученым Бренстедом и английским ученым Лоури, и электронная теория Льюиса.

Согласно теории Бренстеда—Лоури, кислотами называют вещества, отдающие протоны, а основаниями — вещества, принимающие протоны. Протон не может существовать в растворе самостоятельно, он должен быть принят основанием, поэтому, чтобы кислота могла отдать протон, необходимо присутствие основания, к которому протон переходит. Таким образом, возникают кислотно – основные пары, которые называют сопряженными. Следовательно, каждая кислота имеет сопряженное с ней основание и каждое основание – сопряженную с ним кислоту.

Реакция отдачи Протона выражается схемой:

Реакция принятия протона выражается схемой:

Например, в уравнениях:

кислота1 основание2 основание1 кислота2

В приведенном равновесии участвуют 2 пары кислот и оснований: сопряженными кислотой и основанием являются НС1 и С1 — , NH4 — и NНз.

К кислотам и основаниям по теории Бренстеда – Лоури относятся не только молекулы, но и ионы. Например, ионы аммония и гидросульфат ион являются кислотами, так как они способны отщеплять протоны:

HSO4 — ↔ SO4 2- + H + . Ацетат-ион является основанием так как он принимает протон.

СНзСОО — + Н + ↔ СНзСООН.

Одно и то же вещество при растворении в разных растворителях может проявлять амфотерные свойства, т. е. Быть кислотой и основанием. Например, в жидком аммиаке гидросульфид-ион HS — проявляет свойства кислоты:

кислота основание кислота основание

находясь же в бромоводороде НS — , будет основанием

НS — + НВг ↔ Н2S + Вг — .

Основание Кислота Кислота Основание

Во всех этих реакциях протон играет особую роль при взаимодействии кислот и оснований, поэтому, согласно теории Бренстеда—Лоури, кислоты и основания носят общее название протолиты, а реакции между ними называют протолитическими. К протолитическим реакциям относят реакции нейтрализации, гидролиза, диссоциации кислот и оснований. Например:

1) диссоциация кислот:

основание2 кислота1 кислота2 основание1

2) диссоциация оснований:

кислота1 основание2 основание1 кислота2

CH3COONa + HOH ↔ CH3COOH + NaOH

4) реакция нейтрализации:

HCl + NaOH ↔ NaCl + H2O

кислота1 основание2 кислота2 основание1

Механизм этих реакций один и тот„же в реакциях происходит перемещение протона от одних молекул или ионов к другим молекулам или ионам.

Применив протонную теорию, растворители можно разделить на три группы: кислые, основные и амфотерные неводные растворители.

К кислым неводным растворителям относятся уксусная и муравьиная кислоты (а также их смеси с уксусным ангидридом, бензолом, хлороформом), серная, циановодородная. фтороводородная кислоты. Молекулы этих растворителей легко отдают протоны, поэтому в кислых растворителях сила оснований возрастает, ионизация основания резко увеличивается.

К основным неводным растворителям относятся диметилформамид. Пиридин, бутиламин и их смеси с бензолом, хлороформом, а также жидкий аммиак, этилендиамин, формамид, 1,4-диоксан, этаноламин. Основные растворители обладают ярковыраженным сродством к протону. Их акцепторные свойства поотношению к протону преобладают над донорными. Молекулы этих растворителей могут отдавать протоны лишь очень сильным основаниям.

Основные растворители увеличивают силу кислот. По уменьшению сродства к протону растворители располагают в следующем порядке: NНз, N2Н4, H2O, C2H5OH, НСN, Н2S, СНзСООН, НСООН, НF, Н2SO4, HNO3, HClO4.

Амфотерные растворители способны проявлять двойственный характер, т. е. они обладают основными и кислотными свойствами. К таким растворителям относятся вода, пероксид водорода, метанол, этанол и др.

Таким образом, применяя различные растворители кислотного, основного или амфотерного характера, можно изменять силу кислот и оснований. Эти приемы широко используют, в методе кислотно-основного титрования в неводных растворителях. Этот метод позволяет количественно определять кислоты, основания, соли, титрование которых в воде невозможно или затруднительно из-за их слабых кислотно-основных свойств или плохой растворимости.

Протолитическая теория является более общей по сравнению с классической теорией Аррениуса, так как она объясняет поведение кислот и оснований не только в воде, но и в неводных растворителях.

Источник