Классификация реакций

Существует несколько классификаций реакций, протекающих в неорганической и органической химии.

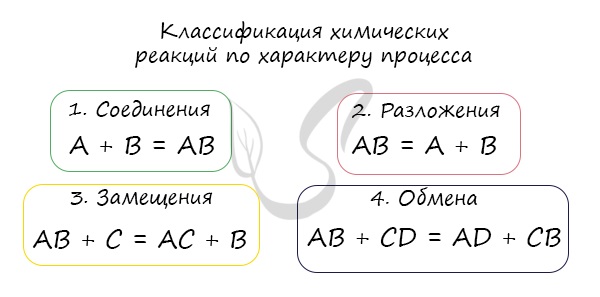

По характеру процесса

Так называют химические реакции, где из нескольких простых или сложных веществ получается одно сложное вещество. Примеры:

В результате реакции разложения сложное вещество распадается на несколько сложных или простых веществ. Примеры:

В ходе реакций замещения атом или группа атомов в молекуле замещаются на другой атом или группу атомов. Примеры:

К реакциям обмена относятся те, которые протекают без изменения степеней окисления и выражаются в обмене компонентов между веществами. Часто обмен происходит анионами/катионами:

AgF + NaCl = AgCl↓ + NaF

Окислительно-восстановительные реакции (ОВР)

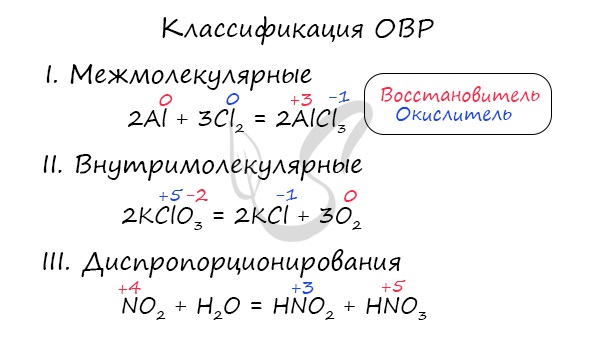

Это те химические реакции, в процессе которых происходит изменение степеней окисления химических элементов, входящих в состав исходных веществ. ОВР подразделяются на:

- Межмолекулярные — атомы окислителя и восстановителя входят в состав разных молекул. Примеры:

Внутримолекулярные — атомы окислителя и восстановителя в составе одного сложного вещества. Примеры:

Диспропорционирование — один и тот же атом является и окислителем, и восстановителем

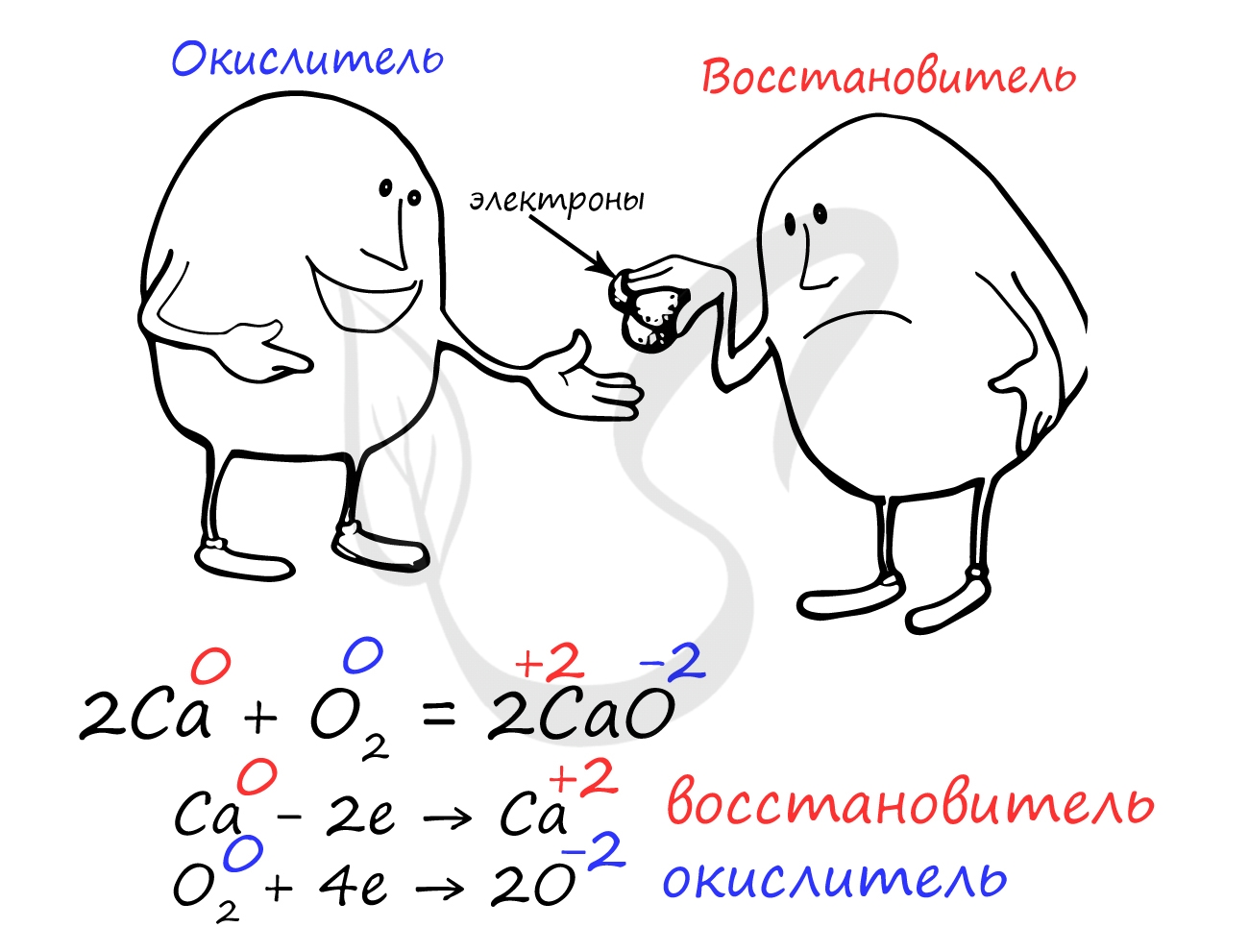

Замечу, что окислителем и восстановителем могут являться только исходные вещества (а не продукты!) Окислитель всегда понижает свою СО, принимая электроны в процессе восстановления. Восстановитель всегда повышает свою СО, отдавая электроны в процессе окисления.

От обилия информации можно запутаться. Я рекомендую сформулировать четко: «Окислитель — понижает СО, восстановитель — повышает СО». Запомнив эту информацию таким образом, вы не будете путаться.

ОВР уравнивают методом электронного баланса, с которым мы подробно познакомимся в разделе «Решения задач».

Обратимые и необратимые реакции

Обратимые реакции — такие химические реакции, которые протекают одновременно в двух противоположных направлениях: прямом и обратном. При записи реакции в таких случаях вместо знака «=» ставят знак обратимости «⇆».

Классическим примером обратимой реакции является синтез аммиака и реакция этерификации (из органической химии):

Необратимые реакции протекают только в одном направлении, до полного расходования одного из исходных веществ. Главное отличие их от обратимых реакций в том, что образовавшиеся продукты реакции не взаимодействуют между собой с образованием исходных веществ.

Иногда сложно бывает отличить обратимую реакцию от необратимой, однако я дам несколько советов, которые советую взять на вооружение. В результате необратимых реакций:

- Образуются малодиссоциирующие вещества (например — вода, однако есть исключения — реакция этерификации)

- Реакция сопровождается выделение большого количества тепла

- В ходе реакции образуется газ или выпадает осадок

Примеры необратимых реакций:

NaOH + HCl = NaCl + H2O (образуется вода)

2Na + 2H2O = 2NaOH + H2 (сопровождается выделением большого количества тепла)

Реакции и агрегатное состояние фаз

Фазой в химии называют часть объема равновесной системы, однородную во всех своих точках по химическому составу и физическим свойствам и отделенную от других частей того же объема поверхностью раздела. Фаза бывает жидкой, твердой и газообразной.

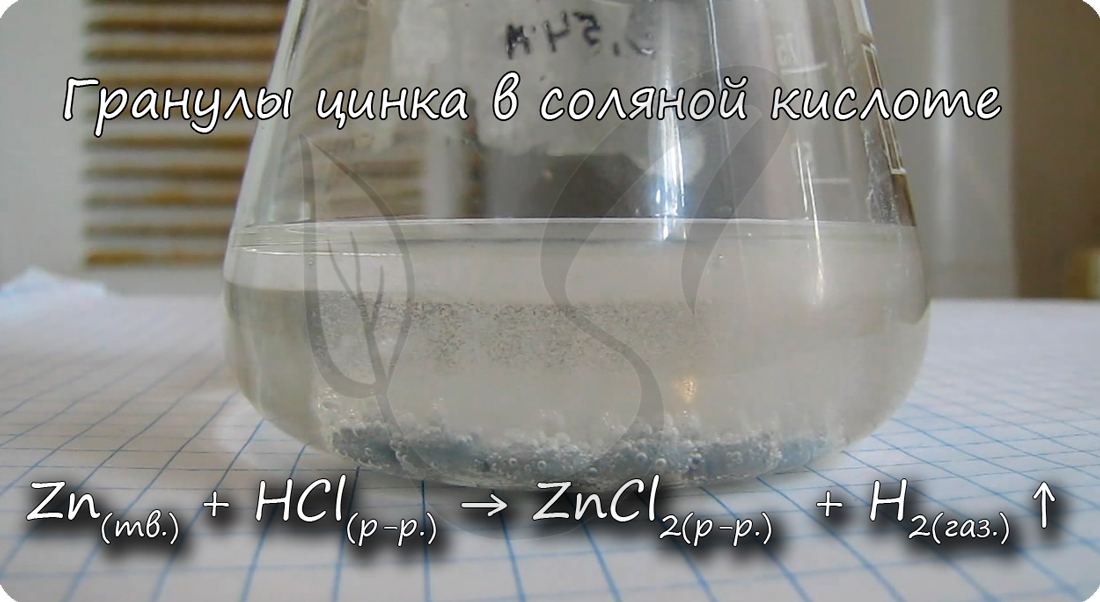

Все реакции можно разделить на гетеро- и гомогенные. Гетерогенные реакции (греч. heterogenes — разнородный) — реакции, протекающие на границе раздела фаз, в неоднородной среде. Скорость таких реакций зависит от площади соприкосновения реагирующих веществ.

К гетерогенным реакциям относятся следующие реакции (примеры): жидкость + газ, газ + твердое вещество, твердое вещество + жидкость. Примером такой реакции может послужить взаимодействие твердого цинка и раствора соляной кислоты:

Гомогенные реакции (греч. homogenes — однородный) — реакции, протекающие между веществами, находящимися в одной фазе.

К гомогенным реакциям относятся (примеры): жидкость + жидкость, газ + газ. Примером такой реакции может служить взаимодействие между растворами уксусной кислоты и едкого натра.

Реакции и их тепловой эффект

Все реакции можно разделить на те, в ходе которых тепло поглощается, или, наоборот, тепло выделяется. Представьте пробирку, охлаждающуюся или нагревающуюся в вашей руке — это и есть тот самый тепловой эффект. Иногда тепла выделяется так много, что реакции сопровождаются воспламенением или взрывом (натрий с водой).

Экзотермические реакции (греч. exo — вне) — химические реакции, сопровождающиеся потерей энергии системой и выделением тепла (той самой энергии) во внешнюю среду. При написании химических реакций в конце экзотермических ставят «+ Q» (Q — тепло), иногда бывает указано точное количество выделяющегося тепла. Например:

2Mg + O2 = 2MgO + Q

NaOH + HCl = NaCl + H2O + 56 кДж

К экзотермическим реакциям часто относятся реакции горения, соединения.

Исключением является взаимодействие азота и кислорода, при котором тепло поглощается:

Как уже было отмечено выше, если тепло выделяется во внешнюю среду, значит, система реагирующих веществ потеряло это тепло. Поэтому не должно казаться противоречием, что внутренняя энергия веществ в результате экзотермической реакции уменьшается.

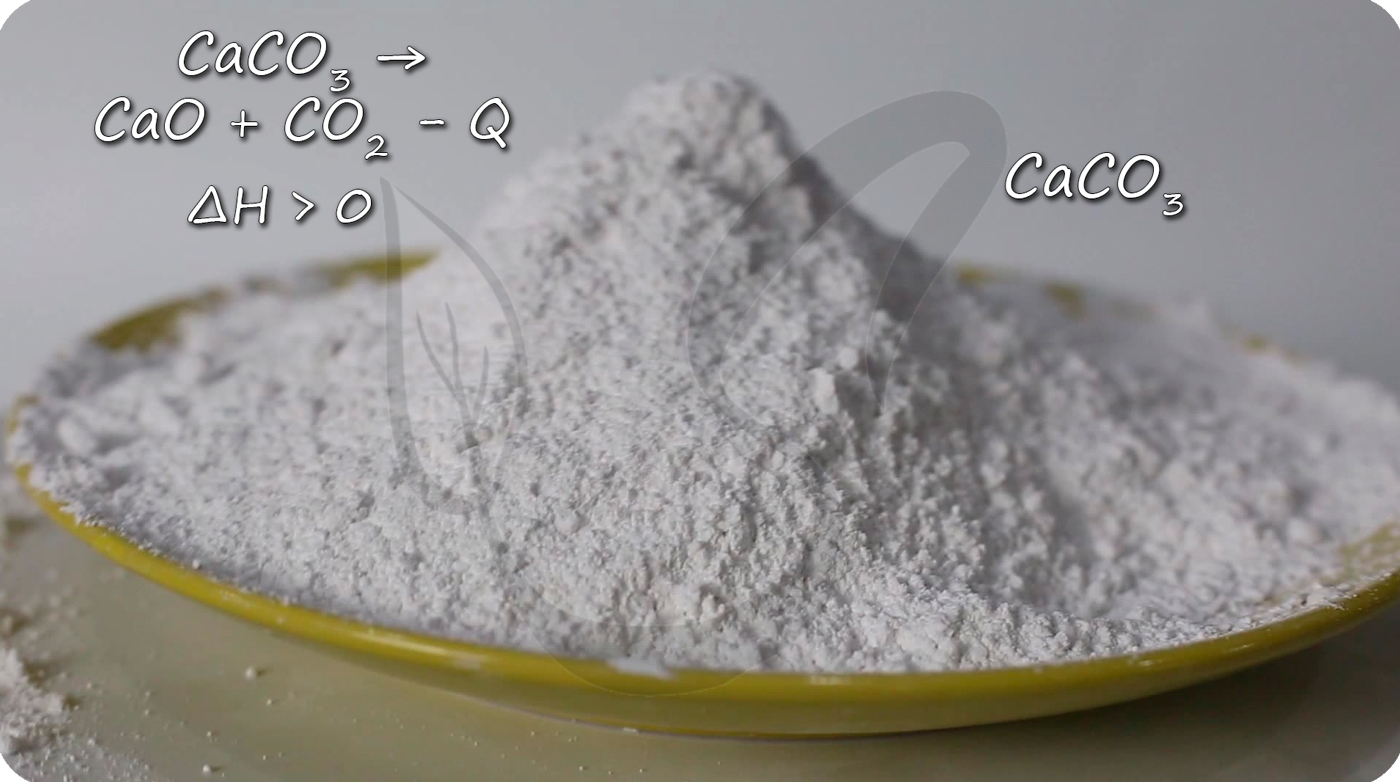

Энтальпией называют (обозначение Н), количество термодинамической (тепловой) энергии, содержащееся в веществе. Иногда с целью «запутывания» в реакции вместо явного +Q при экзотермической реакции могут написать ΔH 0, так как внутренняя энергия веществ увеличивается. Например:

CaCO3 = CaO + CO2↑ ; ΔH > 0 (значит реакция эндотермическая, так как внутренняя энергия увеличивается)

Замечу, что не все реакции разложения являются эндотермическими. Широко известная реакция разложения дихромата аммония («вулканчик») является примером экзотермического разложения, при котором тепло выделяется.

© Беллевич Юрий Сергеевич 2018-2021

Данная статья написана Беллевичем Юрием Сергеевичем и является его интеллектуальной собственностью. Копирование, распространение (в том числе путем копирования на другие сайты и ресурсы в Интернете) или любое иное использование информации и объектов без предварительного согласия правообладателя преследуется по закону. Для получения материалов статьи и разрешения их использования, обратитесь, пожалуйста, к Беллевичу Юрию.

Источник

1.4.6. Реакции ионного обмена.

Реакции ионного обмена — реакции в водных растворах между электролитами, протекающие без изменений степеней окисления образующих их элементов.

Необходимым условием протекания реакции между электролитами (солями, кислотами и основаниями) является образование малодиссоциирующего вещества (вода, слабая кислота, гидроксид аммония), осадка или газа.

Расcмотрим реакцию, в результате которой образуется вода. К таким реакциям относятся все реакции между любой кислотой и любым основанием. Например, взаимодействие азотной кислоты с гидроксидом калия:

Исходные вещества, т.е. азотная кислота и гидроксид калия, а также один из продуктов, а именно нитрат калия, являются сильными электролитами, т.е. в водном растворе они существуют практически только в виде ионов. Образовавшаяся вода относится к слабым электролитам, т.е. практически не распадается на ионы. Таким образом, более точно переписать уравнение выше можно, указав реальное состояние веществ в водном растворе, т.е. в виде ионов:

Как можно заметить из уравнения (2), что до реакции, что после в растворе находятся ионы NO3 − и K + . Другими словами, по сути, нитрат-ионы и ионы калия никак не участвовали в реакции. Реакция произошла только благодаря объединению частиц H + и OH − в молекулы воды. Таким образом, произведя алгебраически сокращение одинаковых ионов в уравнении (2):

Уравнения вида (3) называют сокращенными ионными уравнениями, вида (2) — полными ионными уравнениями, а вида (1) — молекулярными уравнениями реакций.

Фактически ионное уравнение реакции максимально отражает ее суть, именно то, благодаря чему становится возможным ее протекание. Следует отметить, что одному сокращенному ионному уравнению могут соответствовать множество различных реакций. Действительно, если взять, к примеру, не азотную кислоту, а соляную, а вместо гидроксида калия использовать, скажем, гидроксид бария, мы имеем следующее молекулярное уравнение реакции:

Соляная кислота, гидроксид бария и хлорид бария являются сильными электролитами, то есть существуют в растворе преимущественно в виде ионов. Вода, как уже обсуждалось выше, – слабый электролит, то есть существует в растворе практически только в виде молекул. Таким образом, полное ионное уравнение данной реакции будет выглядеть следующим образом:

2H + + 2Cl − + Ba 2+ + 2OH − = Ba 2+ + 2Cl − + 2H2O

Сократим одинаковые ионы слева и справа и получим:

Разделив и левую и правую часть на 2, получим:

Полученное сокращенное ионное уравнение полностью совпадает с сокращенными ионным уравнением взаимодействия азотной кислоты и гидроксида калия.

При составлении ионных уравнений в виде ионов записывают только формулы:

1) сильных кислот (HCl, HBr, HI, H2SO4, HNO3, HClO4 ) (список сильных кислот надо выучить!)

2) сильных оснований (гидроксиды щелочных (ЩМ) и щелочно-земельных металлов(ЩЗМ))

3) растворимых солей

В молекулярном виде записывают формулы:

2) Слабых кислот (H2S, H2CO3, HF, HCN, CH3COOH (и др. практически все органические)).

3) Слабых оcнований (NH4OH и практически все гидроксиды металлов кроме ЩМ и ЩЗМ.

4) Малорастворимых солей (↓) («М» или «Н» в таблице растворимости).

5) Оксидов (и др. веществ, не являющихся электролитами).

Попробуем записать уравнение между гидроксидом железа (III) и серной кислотой. В молекулярном виде уравнение их взаимодействия записывается следующим образом:

Гидроксиду железа (III) соответствует в таблице растворимости обозначение «Н», что говорит нам о его нерастворимости, т.е. в ионном уравнении его надо записывать целиком, т.е. как Fe(OH)3 . Серная кислота растворима и относится к сильным электролитам, то есть существует в растворе преимущественно в продиссоциированном состоянии. Сульфат железа (III), как и практически все другие соли, относится к сильным электролитам, и, поскольку он растворим в воде, в ионном уравнении его нужно писать в виде ионов. Учитывая все вышесказанное, получаем полное ионное уравнение следующего вида:

Сократив сульфат-ионы слева и справа, получаем:

разделив обе части уравнения на 2 получаем сокращенное ионное уравнение:

Теперь давайте рассмотрим реакцию ионного обмена, в результате которой образуется осадок. Например, взаимодействие двух растворимых солей :

Все три соли – карбонат натрия, хлорид кальция, хлорид натрия и карбонат кальция (да-да, и он тоже) – относятся к сильным электролитам и все, кроме карбоната кальция, растворимы в воде, т.е. есть участвуют в данной реакции в виде ионов:

2Na + + CO3 2- + Ca 2+ + 2Cl − = CaCO3↓+ 2Na + + 2Cl −

Сократив одинаковые ионы слева и справа в данном уравнении, получим сокращенное ионное:

Последнее уравнение отображает причину взаимодействия растворов карбоната натрия и хлорида кальция. Ионы кальция и карбонат-ионы объединяются в нейтральные молекулы карбоната кальция, которые, соединяясь друг с другом, порождают мелкие кристаллы осадка CaCO3 ионного строения.

Примечание важное для сдачи ЕГЭ по химии

Чтобы реакция соли1 с солью2 протекала, помимо базовых требований к протеканиям ионных реакций (газ, осадок или вода в продуктах реакции), на такие реакции накладывается еще одно требование – исходные соли должны быть растворимы. То есть, например,

реакция не идет, хотя FeS – потенциально мог бы дать осадок, т.к. нерастворим. Причина того что реакция не идет – нерастворимость одной из исходных солей (CuS).

протекает, так как карбонат кальция нерастворим и исходные соли растворимы.

То же самое касается взаимодействия солей с основаниями. Помимо базовых требований к протеканию реакций ионного обмена, для того чтобы соль с основанием реагировали необходима растворимость их обоих. Таким образом:

т.к. Cu(OH)2 нерастворим, хотя потенциальный продукт CuS был бы осадком.

А вот реакция между NaOH и Cu(NO3)2 протекает, так оба исходных вещества растворимы и дают осадок Cu(OH)2:

Внимание! Ни в коем случае не распространяйте требование растворимости исходных веществ дальше реакций соль1+ соль2 и соль + основание.

Например, с кислотами выполнение этого требования не обязательно. В частности, все растворимые кислоты прекрасно реагируют со всеми карбонатами, в том числе нерастворимыми.

1) Соль1+ соль2 — реакция идет если исходные соли растворимы, а в продуктах есть осадок

2) Соль + гидроксид металла – реакция идет, если в исходные вещества растворимы и в продуктах есть осадок или гидроксид аммония.

Рассмотрим третье условие протекания реакций ионного обмена – образование газа. Строго говоря, только в результате ионного обмена образование газа возможно лишь в редких случаях, например, при образовании газообразного сероводорода:

В большинстве же остальных случаев газ образуется в результате разложения одного из продуктов реакции ионного обмена. Например, нужно точно знать в рамках ЕГЭ, что с образованием газа в виду неустойчивости разлагаются такие продукты, как H2CO3, NH4OH и H2SO3:

Другими словами, если в результате ионного обмена образуются угольная кислота, гидроксид аммония или сернистая кислота, реакция ионного обмена протекает благодаря образованию газообразного продукта:

Запишем ионные уравнения для всех указанных выше реакций, приводящих к образованию газов. 1) Для реакции:

В ионном виде будут записываться сульфид калия и бромид калия, т.к. являются растворимыми солями, а также бромоводородная кислота, т.к. относится к сильным кислотам. Сероводород же, являясь малорастворимым и плохо диссоциирцющим на ионы газом, запишется в молекулярном виде:

2K + + S 2- + 2H + + 2Br — = 2K + + 2Br — + H2S↑

Сократив одинаковые ионы получаем:

2) Для уравнения:

В ионном виде запишутся Na2CO3, Na2SO4 как хорошо растворимые соли и H2SO4 как сильная кислота. Вода является малодиссоциирующим веществом, а CO2 и вовсе неэлектролит, поэтому их формулы будут записываться в молекулярном виде:

3) для уравнения:

Молекулы воды и аммиака запишутся целиком, а NH4NO3, KNO3 и KOH запишутся в ионном виде , т.к. все нитраты являются хорошо растворимыми солями, а KOH является гидроксидом щелочного металла, т.е. сильным основанием:

Полное и сокращенное уравнение будут иметь вид:

2Na + + SO3 2- + 2H + + 2Cl − = 2Na + + 2Cl − + H2O + SO2 ↑

Источник