- Новые возможности для науки. Ледостойкая самодвижущаяся платформа «Северный полюс»

- В интересах науки

- Технический облик

- Значение для науки

- Ожидаемое будущее

- Летящие по воде: секретные мини-амфибии Советской армии

- Скрытные малютки ТПК

- НАМИ-032 (1957 – 1961 гг.)

- Арктический монстр: плавучая платформа «Северный полюс»

- Потребность в уникуме

- Рекордная автономность

- Выдержать натиск

- И вертолету не тесно.

Новые возможности для науки. Ледостойкая самодвижущаяся платформа «Северный полюс»

18 декабря на судостроительном заводе «Адмиралтейские верфи» (г. Санкт-Петербург) состоялась церемония спуска на воду ледостойкой самодвижущейся платформы «Северный полюс». Уникальное судно пр. 00903 строится по заказу Росгидромета и в ближайшем будущем пополнит научный флот. С его помощью будут проводиться новые исследования Арктики, невозможные или чрезмерно сложные в текущих условиях.

В интересах науки

В 1937-2015 гг. наша страна развернула более 40 дрейфующих научно-исследовательских станций «Северный полюс», обеспечивших всестороннее исследование арктического региона. В последние годы такие станции не строятся из-за изменения климата и повышенных рисков. Тем не менее, был найден способ проведения исследований без угроз для полярников и материальной части.

В 2015-16 гг. КБ «Вымпел» и завод «Адмиралтейские верфи» начали проработку облика перспективного исследовательского судна-платформы для научно-исследовательской станции. В 2018 г. был готов аванпроект, что позволило перевести программу строительства на новую стадию.

19 апреля 2018 г. Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет) и «Адмиралтейские верфи» подписали контракт на разработку технического проекта ледостойкой самодвижущейся платформы «00903» с последующим строительством такого судна. Стоимость работ оценили почти в 7 млрд руб. Сдача готовой платформы ожидалась до конца 2020 г.

Строительство судна запустили в конце 2018 г. 10 апреля 2019-го состоялась торжественная церемония закладки. Платформа получила имя «Северный полюс». Весной этого года стало известно, что заказчик скорректировал свои требования. Необходимость доработки проекта и выполнение подобных изменений привели к росту стоимости проекта на 2-2,5 млрд руб. и к смещению сроков сдачи платформы на конец 2022 г.

Строительство научно-исследовательского судна продолжилось и к настоящему времени перешло на новую стадию. 18 декабря состоялся спуск корпуса на воду. Сейчас «Северный полюс» находится у причальной стенки, где осуществляется достройка. Эти работы завершатся не ранее следующего года, а в 2022-м планируется выполнить все необходимые испытания.

Технический облик

К проекту 00903 предъявлялись специфические требования, что привело к формированию необычного облика платформы. Так, судно должно иметь возможность преодоления льдов, а также длительного дрейфа вместе с льдинами в любое время года. Предъявляются высокие требования по автономности. Кроме того, на борту платформы необходимо разместить большое количество разнообразного научного оборудования. По сути, предусматривается строительство самоходного научно-исследовательского центра с широкими возможностями.

По проекту, «Северный полюс» имеет длину 83,1 м, ширину 22,5 м и водоизмещение ок. 10,4 тыс.т. В связи с особыми условиями службы судно получило корпус оригинальной конструкции. Его нижняя часть имеет яйцеобразную форму, предотвращающую зажатие льдами и разрушение. Предусматриваются высокие борта; выраженная крупная надстройка отсутствует. Платформа в целом имеет ледовый класс Arc5 – самостоятельное плавание в однолетних льдах толщиной до 1 м. При этом корпус соответствует классу Arc8, что позволяет самостоятельно работать во льдах толщиной до 2-3 м.

Платформа получит неатомную энергоустановку мощностью 4200 кВт. Движение обеспечат две винто-рулевые колонки в корме и носовое подруливающее устройство. Максимальная скорость превысит 10 узлов. Движение во льдах возможно как за ледоколом, так и самостоятельно. За счет большого запаса горючего на борту и в связи со специфическими режимами работы энергоустановки автономность по топливу доведена до 2 лет.

На борту «Северного полюса» разместят несколько лабораторий разного назначения. Судно сможет проводить геологические, геофизические, океанографические, акустические и иные исследования. Также судно сможет нести вертолет Ми-8АМТ в арктическом исполнении, катера и другую технику.

Собственный экипаж судна – 14 чел. Еще 34 человека составят научную группу. Они смогут работать в режиме полярной станции в течение длительного времени. Безопасные и комфортные условия проживания и работы будут обеспечены при температурах воздуха до -50°C.

Значение для науки

Вместе с перспективной ледостойкой самодвижущейся платформой Росгидромет получит ряд новых возможностей по проведению исследований в суровых арктических условиях. В своей главной роли «Северный полюс» станет заменой для одноименных дрейфующих станций на льдинах, имеющей значительные преимущества перед ними.

Стандартный сценарий использования самодвижущейся платформы весьма интересен. Судно, самостоятельно или с помощью ледокола, должно будет выходить в заданную точку и ложиться в дрейф. Без ущерба для конструкции оно сможет вмерзнуть в лед и осуществлять дальнейшее плавание вместе с ним. Такой дрейф может продолжаться до двух лет, после чего платформа вновь включит двигатели и отправится на базу. При необходимости судно сможет принимать или отправлять вертолеты с грузами и пассажирами.

Самодвижущаяся платформа в роли базы для исследовательской станции имеет очевидные преимущества перед льдиной. Она отличается безопасностью, предсказуема и управляема. Кроме того, на судне можно с большим удобством и эффективностью разместить большее количество научной аппаратуры, а также обеспечить его энергоснабжение и полноценную работу. Наконец, проще организовать должный комфорт работы экипажа и ученых.

«Северный полюс» является уникальным судном. Специализированная платформа для организации дрейфующих станций создается впервые не только в нашей стране, но и в мире. Подобная новизна прямо связана с рядом преимуществ. В то же время, она приводит к определенным рискам и затруднениям. Так, окончательный облик платформы удалось сформировать не сразу, а его корректировки привели к сдвигу сроков и росту стоимости строительства.

Ожидаемое будущее

Несколько дней назад ледостойкую самодвижущуюся платформу нового проекта спустили на воду и отвели на достройку у стенки. В ближайшее время «Адмиралтейские верфи» установят на судно все оставшееся оборудование, в т.ч. научного назначения, а затем выведут его на ходовые испытания. Эти мероприятия планируется завершить до конца 2022 г., после чего готовый «Северный полюс» передадут Росгидромету.

Уже в 2023 г. новое научно-исследовательские судно может отправиться в свою первую экспедицию. Весьма вероятно, ученые используют его главные возможности и возобновят практику развертывания дрейфующих станций. В отдаленном будущем следует ожидать возобновление длительной и регулярной работы подобных научных объектов, невозможной в нынешних условиях.

Очевидно, что платформа пр. 00903 способна не только дрейфовать со льдами. С помощью «Северного полюса» можно будет организовывать любые другие научные экспедиции с целью всестороннего изучения Арктики. Вероятно, особое внимание будет уделяться исследованиям, обеспечивающим экономическое освоение региона. Кроме того, результаты научной работы могут быть полезными и для военного ведомства, которое отвечает за защиту северных рубежей.

Таким образом, уже сейчас, за два года до ожидаемой сдачи, ясно, что новое научно-исследовательское судно-платформа не будет простаивать без дела. Росгидромет, самостоятельно и в сотрудничестве с другими ведомствами, будет проводить массу экспедиций разного рода. Строящийся «Северный полюс» станет отличным дополнением для существующего научно-исследовательского флота и серьезно расширит его возможности.

Источник

Летящие по воде: секретные мини-амфибии Советской армии

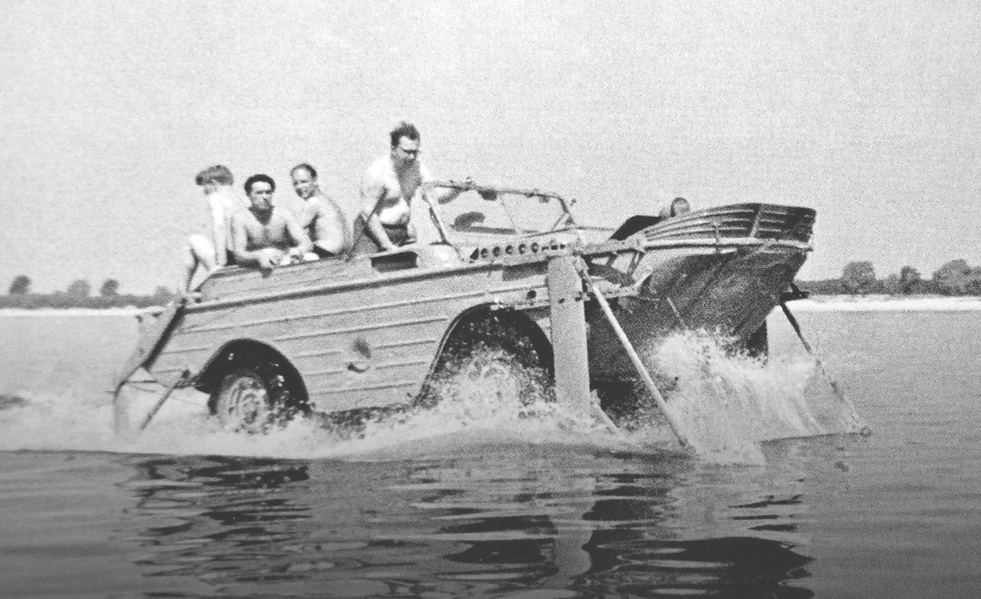

Фото из архива И.Падерина Военная техника не обязательно должна быть огромной и тяжелой — для боевых действий часто нужны предельно легкие машины, способные передвигаться по любой поверхности. Разработки целой серии таких машин начались в 1950-е годы…

Скрытные малютки ТПК

В огромной массе советских военных разработок, проводившихся под грифом «совершенно секретно», нашлось место несвойственным армии микролитражным полноприводным плавающим машинам. Эти принципиально новые в военном типаже автомобили получили краткое обозначение ТПК — транспортеры переднего края.

Они служили для эвакуации раненых с прифронтовой полосы и переднего края боевых действий, доставки боеприпасов и личного состава. Машины не имели прямых зарубежных аналогов, разрабатывались целиком и полностью советскими конструкторами и впоследствии были признаны одним из мировых приоритетов советской военной научно-технической мысли. Вторую, еще более оригинальную ветвь развития плавающих машин, составили уникальные амфибии на подводных крыльях.

По первоначальному замыслу эти легкие амфибии представляли собой низкопрофильные транспортные средства малой мощности с открытым кузовом и двумя продольными местами для носилок. Унифицированные с серийными легковушками и мотоциклами, они были приспособлены для преодоления небольших водных преград, транспортировки самолетами или вертолетами и воздушного десантирования.

Транспортер на шасси «Москвич-401» (кадр из фильма «Автомобили в погонах»)

Первый ТПК появился в середине 1950-х годов на Московском заводе малолитражных автомобилей (МЗМА) в облике открытой самоходной платформы на базе 26-сильного «Москвича-401». Ее особой гордостью стала откидная рулевая колонка, позволявшая водителю управлять автомобилем, сидя за рулем или перемещаясь ползком рядом с ним. Несмотря на оригинальную техническую находку, тяжелую сухопутную машину военные отвергли.

Водитель управляет машиной, передвигаясь ползком рядом с ней (кинокадр)

Установка двух продольных носилок в задней части ТПК «Москвич»

Затем на базе опытного джипа «Москвич-415» была построена тележка для перевозки грузов или доставки раненых, однако высокое расположение кузова не обеспечивало компактности и скрытности перемещения.

Полноприводная тележка на шасси джипа «Москвич-415». 1958 год

Последующие работы по ТПК с мотоциклетными агрегатами проводил Научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт (НАМИ). Когда же в 1960-е годы этот путь признали тупиковым, доработку машин возложили на Запорожский автозавод (ЗАЗ), применявший агрегаты от своего Запорожца. Их серийным изготовлением занимался Луцкий автомобильный завод (ЛуАЗ), а испытания проводил 21-й НИИИ Минобороны СССР (ныне 21 НИИЦ).

НАМИ-032 (1957 – 1961 гг.)

Создание в НАМИ легких плавающих машин серии 032 было сопряжено как с многочисленными техническими и производственными, так и с острыми противоречиями в среде уважаемых советских ученых проблемами. В 1956 году военный заказ на создание санитарного транспортера поступил в лабораторию легковых автомобилей, которой тогда руководил известный конструктор, дизайнер, писатель и журналист Юрий Аронович Долматовский.

В то время он усиленно работал над своей вагонной микролитражной «Белкой» с задним расположением двигателя. Эти решения, признанные со временем бесперспективными и даже опасными, никак не сочетались с общей концепцией будущего ТПК, для которого требовалось спроектировать принципиально новое переднемоторное полноприводное шасси. В результате руководителем «проекта 4х4» был назначен Борис Михайлович Фиттерман, бывший главный конструктор Московского автозавода, дважды лауреат Сталинской премии, только что вернувшийся из Воркутинского лагеря после реабилитации.

В КБ легковых автомобилей Борис Михайлович оперативно разработал общую конструкцию транспортера, которую 16 октября 1956 года утвердил у военного заказчика. В декабре того же года совместно с инженером Владимиром Мироновым был построен деревянный макет ТПК. По замыслу создателей он представлял собой низкую плавающую машину с передним расположением двигателя, небольшими колесами с бортовыми редукторами, независимой подвеской, центральным распределением органов управления, несущим цельнометаллическим основанием и грузовой платформой с двумя носилками, на которой можно было перевозить шесть человек личного состава или сидячих раненых.

Для внесение в машину носилок или специальной лодки-волокуши служила электрическая лебедка. Управление автомобилем планировалось как со штатного рабочего места, так и водителем, идущим или ползущим рядом с машиной или спереди нее, а при движении транспортера задним ходом — позади него. Изготовление прототипов взял на себя Ирбитский мотоциклетный завод.

К началу работ по ТПК в НАМИ не существовало никакой конструктивной основы для него, поэтому принципиально новая машина создавалась практически с чистого листа. Ее единственным предшественником можно признать простейший микролитражный автомобиль НАМИ-031 рамной конструкции с задним двухцилиндровым мотором воздушного охлаждения МД-65, вариант которого стоял на мотоцикле М-72.

Первый образец НАМИ-032Г с высоким округлым капотом напоминал обычную микролитражку, но его открытый стеклопластиковый кузов обеспечивал машине плавучесть. Ее конструктивным развитием стал грузопассажирский полноприводный НАМИ-049 «Огонек» с высоким закрытым кузовом со стеклопластиковыми панелями.

Автомобиль НАМИ-032Г — прототип будущего ТПК (из архива В. Куранова)

Источник

Арктический монстр: плавучая платформа «Северный полюс»

В июне 2013 года из Мурманска был срочно отправлен в путь атомный ледокол «Ямал». Цель – экстренная эвакуация исследовательской станции «Северный полюс – 40». Аномальные погодные явления привели к разрушению ледяного поля, окружающего лагерь полярников, и продолжение работы станции было чревато огромным риском. То, что было аномальным вчера, станет нормой завтра. Климатологи предсказывают, что под воздействием глобального потепления арктические льды будут все больше подвержены таянию, а значит, полагаться лишь на льдины как на единственную основу базирования полярных станций станет все опаснее и опаснее.

Потребность в уникуме

Несколько лет назад в недрах Института Арктики и Антарктики Росгидромета России (этот институт собственно и организовывал все экспедиции дрейфующих станций) родилась идея снабдить полярников специальным судном, которое дрейфовало бы вместе со станцией, служило удобным домом для полярников, вместилищем разнообразных лабораторий и давало бы всегда твердую опору под ногами независимо от состояния льдов. Атомный ледокол, который обычно высаживает экспедиции, тут явно не подходил – требовалось другое, специальное судно, но ничего подобного никто в мире никогда не строил. Все нужно было делать с нуля.

Так родился проект ледостойкой самодвижущейся платформы «Северный полюс». Предварительные проработки технических характеристик и архитектуры сооружения, проведенные ФГБУ ААНИИ, решение вопросов финансирования на уровне правительства РФ закончились в апреле 2018 года: на строительство платформы был заключен контракт между заказчиком в лице Росгидромета России и известным санкт-петербургским предприятием «Адмиралтейские верфи». Проектантом судна определено нижегородское АО «КБ «Вымпел»» (главный конструктор – Михаил Бахров). Проекту присвоили номер 00903.

Начало работ: 2010 год

Ввод в строй: 2020 год

Скорость: 10 узлов

Ледовый класс: Arc-8

Рекордная автономность

Что же представляет собой это судно? Платформа, конечно, уступает по размерам атомным ледоколам, но в целом это довольно крупный самоходный объект со значительным водоизмещением и осадкой, а также рекордной для неатомных судов автономностью.

Спуск судна на воду состоялся в 2020 году, однако на сегодняшний день готовность платформы составляет чуть более 80%. Планируется, что после завершения строительства судно проведет в дрейфе порядка двух лет, а затем опять же автономно или с помощью ледокола направится обратно на базу для ремонта и дозаправки.

«Платформа имеет необычный внешний вид и достаточно полные обводы, – говорит Андрей Юрьев, главный конструктор проекта («Адмиралтейские верфи»), – придающие ей некоторое сходство с кашалотом, что в первую очередь обусловлено необходимостью размещения на борту максимального запаса топлива для обеспечения требуемой техническим заданием автономности. Его должно хватить не только на самостоятельное перемещение от базы к точке расположения экспедиции и обратно, но и на бесперебойную выработку электроэнергии в течение двух лет.

Интересно заметить, что пропульсивный комплекс судна состоит из двух установок с различными принципами движения: винторулевой, вращающейся на 360 градусов колонки в корме с прямым приводом от главного дизеля и водометного азимутального движителя в носу с приводом от электродвигателя, по совместительству играющего роль подруливающего устройства. От стандартной схемы дизель-электрохода было решено отказаться ради упрощения конструкции и повышения надежности судна в эксплуатации. Известно, что это будет силовая установка мощностью 4 МВт. Выработкой электричества займутся три отдельных вспомогательных дизель-генератора мощностью по 800 кВт».

Выдержать натиск

Специфика задач, которые предстоит решать платформе, неизбежно находит воплощение в особенностях конструкции судна. При определении класса в соответствии с Российским морским регистром судоходства предъявляются требования как к прочности корпуса судна, так и к его энерговооруженности. Теоретически корпус проектируется на соответствие ледовому классу Arc 8. Судно такого класса могло бы самостоятельно преодолевать однолетние и двухлетние арктические льды толщиной до 2,1 м.

Однако перед платформой не стоит такая задача и утяжелять носовую и кормовую оконечности нет необходимости, равно как не требуется оснащать ее чрезмерно мощным двигателем, тем более что проектная скорость при самостоятельном движении на чистой воде и в разводьях между льдинами не будет превышать 10 узлов. Зато борта будут, как и днищевая часть, обязательно двойными и максимально прочными: следует укрепить их, чтобы судно выдержало сдавливание льдами во время дрейфа.

«Воздействие льдов на корпус судна, – говорит Андрей Юрьев, – еще предстоит дополнительно изучить в ходе совместных работ проектанта и представителя заказчика – КБ «Вымпел» и Института Арктики и Антарктики. В частности, институт располагает специальным бассейном, где можно сымитировать ледовую обстановку для модели платформы. Еще одна тема – сохранность выступающих частей судна. Например, необходимо дополнительно выяснить, выдержит ли винторулевая колонка нагрузки, которые возникнут, если платформа окажется затертой во льдах».

И вертолету не тесно.

Персонал станции будет работать вахтовым методом, одна вахта предположительно будет длиться полгода. Чтобы обеспечить максимальную транспортную доступность платформы, заказчик включил в техническое задание вертолетную площадку с возможностью приема вертолетов типа Ми-38. Это довольно большая машина с внушительной площадью обметания лопастями, поэтому под площадку нужно не менее 25 м палубы, что при достаточно небольших главных размерениях судна оказалось многовато. Стоит задача проектирования площадки, выступающей за габариты судна. Назвать платформу полноценным вертолетоносцем, правда, нельзя, так как на борту отсутствует ангар для винтокрылой машины. С другой стороны, вертолет Ми-38, разработанный на основе заслуженного Ми-8, неприхотлив и может базироваться под открытым небом.

Скорость полета: 275 км/ч

Дальность полета: 1300 км

Членов экипажа: 2

Сейчас, разумеется, есть полная ясность с компоновкой судна. Экипаж его составит 14 человек, кроме того, на борту будут находиться 34 научных сотрудника. В их распоряжении – 11 лабораторий, в том числе такие, как геологическая, геохимическая, геофизическая, две океанографические, две ледоисследовательские и т. д. Помимо этого, предусмотрена станция приема спутниковой гидрометеорологической информации. Все это вовсе не значит, что отныне полярники будут вести свои исследования исключительно с борта судна (хотя конструкцией предусмотрены океанографические кран-балки с кабель-тросовыми лебедками и 10-тонная П-рама в корме для опускания в воду научного оборудования). Для некоторых работ все равно придется спускать оборудование на лед и устанавливать палатки.

Но, с другой стороны, после ввода платформы в строй быт ученых среди ледяных арктических полей будет несравнимо более комфортным, чем это было до сих пор. И главное, в случае возникновения чрезвычайной ситуации ледоколу-спасателю не потребуется мчаться к дрейфующей станции наперегонки со стихией. Платформа даст морякам и исследователям надежное укрытие. По планам, которые существуют на сегодняшний день, ввод судна в эксплуатацию ожидается в конце 2022 года.

Источник