- Мечта Кэмерона

- ПЕРВЫЕ В БЕЗДНЕ

- РЕКОРД КЭМЕРОНА

- ГЛУБИНА 10 898

- НОВЫЕ МОРСКИЕ ДЕРЖАВЫ

- ПОДВОДНЫЙ МУШКЕТЕР И ЕГО «КАЛИПСО»

- НАСЛЕДНИКИ КАПИТАНА

- В ДВУХ СТИХИЯХ

- ОСОБОЕ МНЕНИЕ / МУСОРНАЯ АТЛАНТИДА

- Снимаем под водой. Чем и как?

- Несколько фактов, известных ещё с плёночной эпохи

- О фототехнике, сложной и не очень

- Акваскоп

- Камеры-амфибии

- Софтбоксы

- Твёрдые чехлы

- Самоделки

- Что и как снимать под водой

Мечта Кэмерона

26 марта 2012 года глубоководный батискаф Deepsea Challenger, сконструированный Джеймсом Кэмероном и Роном Айленом и названный в честь Бездны Челленджера, самой глубокой точки Мирового океана, опустился в воды Тихого океана, чтобы достичь дна Марианской впадины. На карту поставлена жизнь и годы подготовки. Что предшествовало этому дню и что произошло на недосягаемой доселе глубине, которая никогда не видела солнечного света?

ПЕРВЫЕ В БЕЗДНЕ

ПЕРВЫЕ В БЕЗДНЕ

История изучения Марианского желоба началась в 1875 году с экспедиции научно-исследовательского судна «Челленджер». Измеряли глубину вручную, диплотом, основу которого составляют свинцовая гиря и трос. Первый замер показал 8184 метра и стал отправной точкой для последующих открытий.

Шагая в ногу с техническим прогрессом, с годами ученые достигали новых и новых глубин. В 1957 году советские исследователи на научном судне «Витязь» при помощи эхолота определили глубочайшую отметку Бездны Челленджера — 11 034 метра. Однако из-за несовершенства прибора эта цифра не признана точной, ведь с увеличением давления меняются электромагнитные и акустические свойства воды, что вносит помехи в работу приборов. Впрочем, «Витязь» все же сделал свое открытие, обнаружив ниже 7 тысяч метров жизнь в виде барофильных бактерий, приспособленных к существованию на глубинах с высоким давлением.

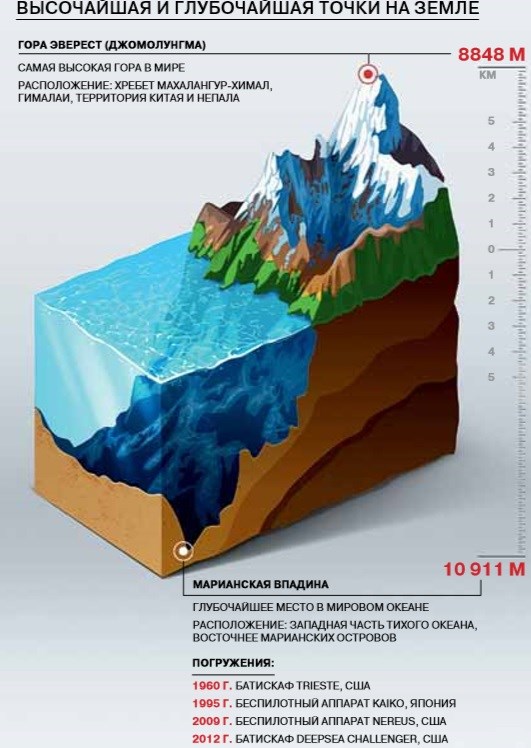

По официальным данным на сегодняшний день, максимальная глубина Марианской впадины составляет 10 994 метра. Эта цифра может превышать отметку 11 километров, так как сложный рельеф океанского дна, состоящий из подводных хребтов и расщелин, нуждается в более детальном картографировании. Однако неоспорим тот факт, что горы (если считать от уровня моря) не настолько высоки, насколько глубок океан. Высочайшая точка поверхности Земли, гора Джомолунгма, — всего лишь 8848 метров.

Реально ли погрузиться человеку на дно глубоководной бездны, где давление воды более чем в тысячу раз превышает нормальное атмосферное? Единственными до Кэмерона исследователями Марианской впадины были лейтенант ВМС США Дон Уолш и швейцарский океанолог Жак Пикар. 23 января 1960 года в батискафе «Триест» они опустились на 10 916 метров, доказав человечеству, что даже самые опасные глубины могут приоткрыть завесу своих тайн. По существу батискаф представлял собой небольшую металлическую сферу с иллюминаторами, присоединенную к огромному баку с горючим. Аппарат не был оборудован ни камерами, ни приборами для глубоководных исследований, на дне Тихого океана он провел не более 20 минут, однако этого хватило, чтобы убедиться в существовании жизни в бездне.

«Чтобы в должной мере продемонстрировать всю значимость этого погружения, «Триест» опустился на дно в нескольких футах от рыбы — настоящей рыбы! — к которой в ее непознанном мире присоединился этот железный монстр, пожирающий бензин и рассекающий темноту мощным лучом света. Наша рыба стала мгновенным ответом на вопрос, которым тысячи океанологов задавались не один десяток лет», — вспоминал Пикар в отчете о погружении.

Сегодня мало кого удивишь стартом очередного космического корабля и пребыванием человека в невесомости за пределами Земли. Глубоководное погружение по сложности сравнимо с полетом в космос, однако должно было пройти более полувека, чтобы человек вновь рискнул покорить загадочную бездну Тихого океана.

РЕКОРД КЭМЕРОНА

РЕКОРД КЭМЕРОНА

Знаменитому режиссеру понадобились десятилетия, чтобы взрастить мечту, семь лет, чтобы спроектировать батискаф, месяцы напряженной работы, чтобы построить уникальный глубоководный аппарат, недели тренировок и один день, чтобы отправить Deepsea Challenger в самое глубокое и, пожалуй, самое труднодоступное место на планете.

Кэмерон с детства был всерьез увлечен физикой. Неизгладимое впечатление на 16-летнего Джеймса произвел фильм об экспериментах голландского доктора Иоханнеса Килстра, во время которых подопытные мыши «дышали» жидкостью, обогащенной кислородом. Вдохновленный Кэмерон написал рассказ о подводных исследованиях и назвал его «Бездна». Так родилась мечта о погружении в неизведанные глубины.

Спустя 19 лет фильм «Бездна», основанный на рассказе подростка, получил премию «Оскар» за лучшие визуальные эффекты, а Кэмерон был признан лучшим режиссером по мнению Академии научной фантастики. В фильме все по-настоящему — актеры, участвовавшие в подводных съемках, были обязаны пройти курс обучения у квалифицированных ныряльщиков. До съемок фильма Кэмерон многие годы занимался дайвингом — испытывая в первую очередь все на себе, режиссер показывал актерам, как работать в непривычной для человека среде. В результате практически все сцены были сняты без участия каскадеров.

Во время работы над «Титаником» Кэмерон совершил 33 погружения к затонувшему лайнеру и в общей сложности провел на нем (конечно, в батискафе) больше времени, чем Эдвард Смит, капитан погибшего судна. Чтобы снять документальный фильм «Экспедиция «Бисмарк», Кэмерону потребовались год подготовки, два батискафа и команда из 32 специалистов российского научно-исследовательского судна «Академик Мстислав Келдыш». Но и этого режиссеру недостаточно — после «Бисмарка» Джеймс Кэмерон решает выйти на новую и неизученную глубину Бездны Челленджера.

Джеймс Кэмерон и его команда четко осознавали, какие опасности сопровождают погружение на дно Марианской впадины.

Взрыв батискафа при соприкосновении со дном, вызванный просчетом конструкции, — самое простое, что может произойти. Пилот не успеет даже вскрикнуть. Если в батискафе образуется течь, вода, словно лазерный луч, за доли секунды разрежет стенки кабины и все, что находится внутри нее. Если откажет система сброса балласта и батискаф застрянет на дне, человека ждет смерть либо от недостатка кислорода, либо от холода. Вероятность замерзнуть выше, ведь кислорода хватит на 60 часов, а температура воды на глубине 11 километров не превышает нуля градусов. Если сбросить часть балласта, батискаф немного поднимется, а затем течения отнесут его на мили от судна сопровождения, оборвав всякую связь с миром.

ГЛУБИНА 10 898

ГЛУБИНА 10 898

Ранним весенним утром, до восхода солнца, в западной части Тихого океана команда Кэмерона готовит батискаф к спуску. Условия для погружения не самые благоприятные, но Deepsea Challenger попадает в водную стихию и стремительно, со средней скоростью 1,8 метра в секунду, уже через 35 минут приближается к первой значимой отметке. 3800 метров — на такой глубине 100 лет назад затонул «Титаник». Еще 15 минут, и Кэмерон преодолевает глубину, на которой покоится линкор «Бисмарк» — 4760 метров. Вот уже счетчик показывает 6500 метров — эта отметка покорилась русскому батискафу «Мир», французскому «Наутилусу» и японскому «Синкай 6500». Скорость погружения снижается. Кэмерон преодолевает максимальную глубину, на которую погружался обитаемый китайский глубоководный аппарат «Цзяолун» — 7062 метра.

На стенках батискафа уже давно образовались крупные капли конденсата — показатель того, что температура воды упала с 30 до 2 ºС.

Водяной пар, образованный дыханием пилота и его потом, конденсируется на холодных металлических стенках сферы и затем накапливается в пластиковой бутылке. В чрезвычайной ситуации пилот может пить эту воду.

Датчики батискафа передают на поверхность сообщения с точными данными о содержании в кабине кислорода, углекислого газа и температуре, чтобы врач на корабле сопровождения мог контролировать самочувствие пилота. До дна Марианской впадины еще около четырех километров.

Когда луч прожектора батискафа отражается от поверхности, до дна остаются считаные метры. Кэмерон снижает скорость и плавно приземляет аппарат. Как, по-вашему, должна выглядеть настоящая бездна? Остроконечные камни, неровности и опасности на каждом шагу? Отнюдь нет. Бездна Челленджера, по рассказам Кэмерона, гладкая, как яичная скорлупа, и почти безжизненная. Ни рыб, ни других живых существ, за исключением креветкообразных донных обитателей не более дюйма в длину.

Перемещаясь по пустынному дну, Кэмерон берет несколько проб грунта, в котором позже были найдены новые виды бактерий. Из-за неисправных двигателей правого борта батискаф двигается по склону крайне медленно. Еще несколько метров — и из-за поломки гидравлической системы сбор грунта становится невозможен. Колоссальное давление воды выводит из строя последний двигатель, и режиссер оказывается не в силах делать съемку. Максимальная глубина, на которую погрузился Кэмерон, составила 10 898,5 метра.

Три часа на дне Марианского желоба и 70 минут подъема — безусловно рекордные показатели. Впрочем, для Кэмерона погружение не было погоней за рекордом — это была мечта исследователя, мечта фантастически смелого человека, в которую поверили десятки единомышленников.

Каково это — уйти под воду на 11 километров? «Наконец я в самом отдаленном месте на планете Земля, для достижения которого потребовались все это время, энергия и технологии. Я чувствовал себя отрезанным от всего остального мира, без единой возможности на спасение, в месте, которое никогда прежде не видело человечество. И… мне позвонила жена. Конечно, было приятно, однако пусть это станет уроком для всех мужчин. Вы можете думать, что в силах сбежать, но у вас ничего не получится», — говорит в одном из интервью Джеймс Кэмерон.

На этом режиссер не планирует завершать карьеру глубоководного исследователя. Впереди еще слишком много тайн и открытий. Ведь до сих пор невозможно со стопроцентной уверенностью сказать, насколько глубока Бездна Челленджера.

Преодолев более десятка километров к центру планеты, человек почувствует себя в полном уединении, но никогда не будет одинок. Океан напомнит о своем присутствии холодными и теплыми течениями, рыбами и скатами, расплывчатым солнцем над водой или манящей бездной. Океан — живой организм, который не отпустит, пока ноги не ступят на твердую землю, и который обязательно приоткроет человечеству еще не одну тайну.

НОВЫЕ МОРСКИЕ ДЕРЖАВЫ

Когда-то мы все — не люди, нет, а наши далекие эволюционные предки, будущие земноводные, — вышли из воды. Последнюю сотню лет, а то и больше, если отсчитывать с фантастических подводных плаваний героев великого мечтателя Жюля Верна, человечество ищет предлоги, чтобы вернуться в океанскую стихию. И если не чувствовать себя как рыбы в воде — так по крайней мере не быть только опасливыми наблюдателями.

ПОДВОДНЫЙ МУШКЕТЕР И ЕГО «КАЛИПСО»

Многие годы ученые мужи критиковали его за «недостаточную глубину» — и называли профаном, ступившим на стезю науки, чтобы превратить ее в шоу. И все же за семь десятилетий, прошедших с тех пор, как Жак-Ив Кусто впервые испытал акваланг, не появилось другого человека, который бы сделал так много для освоения подводного мира.

НАСЛЕДНИКИ КАПИТАНА

«Я часто забывал о боге и был грешен, но если бы он подарил мне вторую жизнь, я прожил бы ее так же», — признавался капитан Кусто на склоне лет. Второй жизни ему, простому смертному, понятно, не досталось — зато первая послужила примером его собственным детям и многочисленным подводным исследователям. Discovery выбрал четыре ключевые подводные эпопеи последних десятилетий.

В ДВУХ СТИХИЯХ

«Все это еще Жюль Верн придумал!» — невозможно не воскликнуть так, когда слышишь о плавучей лаборатории SeaOrbiter, строительство которой наконец началось этой весной. Создатели футуристического (без всякого преувеличения) проекта не стесняются научно-фантастического родства и помещают портрет автора «Двадцати тысяч лье» среди изображений людей и аппаратов, стоявших у истоков SeaOrbiter.

ОСОБОЕ МНЕНИЕ / МУСОРНАЯ АТЛАНТИДА

Пока любители эзотерики искали в Мировом океане затонувший континент атлантов, упомянутый в текстах мудрого грека Платона, в океанских водах обнаружился еще один, прежде неизвестный «континент». В его существование сначала отказывались верить — а теперь не знают, что делать с этой пугающей реальностью.

Источник

Снимаем под водой. Чем и как?

Подводная фотография стала развиваться давно. Однако по ряду причин долгое время была уделом профессионалов. Но сейчас чем дальше, тем больше дайвинг становится доступным всё большему количеству людей. А увиденным под водой так хочется поделиться с друзьями! Для того чтобы подводная фотография из разряда профессиональных, специализированных навыков перешла в пока ещё не массовое, но доступное удовольствие, понадобилось ни много ни мало несколько революционных изменений в технологии съёмки. Одно из них – переход с плёнки на «цифру».

Подводная съёмка – не очень предсказуемый процесс, даже с хорошей фототехникой. Поэтому 36 кадров на плёнке – это очень мало, учитывая ошибки экспозиции, наведения на резкость, компоновки кадра и прочее.

И несмотря на то что в предыдущие годы было выпущено немало прекрасной подводной плёночной техники, речь в данной статье пойдёт исключительно о цифровой съёмке.

Несколько фактов, известных ещё с плёночной эпохи

- Вода, как известно, поглощает красную часть спектра. Поэтому все подводные снимки имеют голубой оттенок, особенно на задних планах. Цифровое фото гораздо проще поддаётся коррекции, которая позволяет вернуть естественный цвет подводным объектам. Но далеко не всегда.

Эти «палки», торчащие из донных отложений – та самом деле, черви. Они очень чувствительны к малейшему шевелению воды и к свету. Со вспышкой их снимать нельзя – спрячутся на полчаса, не меньше. Синего цвета, конечно, в кадре с избытком

Эти «палки», торчащие из донных отложений – та самом деле, черви. Они очень чувствительны к малейшему шевелению воды и к свету. Со вспышкой их снимать нельзя – спрячутся на полчаса, не меньше. Синего цвета, конечно, в кадре с избытком

- Плёнка, на которую снимали, имела определённое значение.

- Подводные условия освещения весьма разнообразны.

- Автоматика плёночных камер далеко не всегда справлялась с экспозицией.

- Мы знаем, что чувствительность плёнки при проявке можно менять. Однако всё это сопряжено с техническими сложностями. Да и, по правде говоря, отдельно пришлось бы проявлять каждый кадр или по крайней мере группу кадров.

- С появлением цифровых камер всё стало гораздо проще. Матрицы цифровых камер имеют достаточную чувствительность, для того чтобы снимать в условиях недостаточной освещённости.

- Немаловажный момент: «цифра» позволяет сразу, под водой оценить получившийся кадр, по крайней мере по композиции и – с меньшей точностью – по резкости и шевеленке. Если вы не удовлетворены результатами, во многих случаях вы сможете переснять кадр.

О фототехнике, сложной и не очень

Акваскоп

Это любая коробка со стеклом внизу и дыркой для глаз сверху. Погружаем его в воду – и без маски и трубки можем наблюдать подводное царство. В акваскоп можно опустить фотоаппарат и снимать, но желательно было бы предохранить фотоаппарат от воды.

Такой акваскоп-чехол элементарно делается из маски для плавания, если у неё вынимаются стекла. Советская маска-иллюминатор для такой цели подходит идеально.

Возьмите пакет из не очень тонкого полиэтилена, положите в него камеру. Выньте из плавательной маски стекло, просуньте края пакета между стеклом и резиновой окантовкой и поставьте стекло на место так, чтобы край пакета оказался плотно зажат между стеклом и окантовкой.

С помощью акваскопа снят краб. Правда, сначала он был пойман и посажен неглубоко под воду

С помощью акваскопа снят краб. Правда, сначала он был пойман и посажен неглубоко под воду

С помощью такого акваскопа можно, лежа на матрасе, фотографировать коралловые рифы, рыб, крабов, ежей – в общем, всю подводную жизнь мелководья. Но, правда, только сверху. Погружать описанный акваскоп-чехол полностью в воду нельзя – у такой конструкции очень невысокий запас прочности.

Морской ежик в коралловых лабиринтах. Тоже снято с помощью акваскопа

Морской ежик в коралловых лабиринтах. Тоже снято с помощью акваскопа

Камеры-амфибии

Некоторые современные фотоаппараты позиционируются как амфибии. То есть их можно погружать в воду на небольшое время (до 30 минут) и на небольшую глубину. Пример такого аппарата – Pentax OptioW20. Область их применения, разумеется, шире, чем у того же самого акваскопа, но незначительно. Таким фотоаппаратом можно нормально снимать коралловые рифы, рыб, аквалангистов, которые плавают внизу, либо партнёров по сноркелингу (именно таким англицизмом принято называть плавание с маской и трубкой).

Такими фотографиями вы всегда сможете порадовать друзей, если у вас будет камера-амфибия

Такими фотографиями вы всегда сможете порадовать друзей, если у вас будет камера-амфибия

Софтбоксы

Если в студийной фотографии софтбокс – это источник рассеянного импульсного света, то в подводной фотографии так называют чехол из мягкого пластика со стеклянным окном для объектива. В нашей стране известностью пользуются чехлы Ewamarine.

Казалось бы, чего проще: бери такой чехол, суй туда любую камеру и снимай. Но такая постановка вопроса возможна лишь на небольших глубинах. Если вы спускаетесь с аквалангом, давление воды будет сдавливать мягкий чехол. Кнопки управления будут находиться в постоянно нажатом положении. Выдвижной объектив, характерный для многих камер, тоже будет вдавливаться в корпус. Поэтому мягкие чехлы перед погружением обязательно надо надувать. При погружении воздух, сжимаясь, создаст демпфер. Но, увы, для цифромыльниц с выдвижным объективом глубина погружения всё равно будет до 12 метров. Больше воздуха просто в чехол не задуешь.

Чехол Ewa-Marine, оставшийся у меня со времен владения камерой Casio QV4000

Чехол Ewa-Marine, оставшийся у меня со времен владения камерой Casio QV4000

Сейчас я в нем таскаю дополнительную вспышку со светосинхронизатором.

Чехлы для цифрозеркалок камер тоже нужно надувать, но меньше. Глубина погружения с ними – до 40 метров по паспорту. Однако мне, к примеру, не удавалось комфортно работать с зеркалкой в мягком чехле уже на глубине 28 метров.

Мягкий чехол Ewa-Marine с цифрозеркалкой Sigma SD10 и внешней вспышкой. Основной мой инструмент подводной съемки в последнее время

Мягкий чехол Ewa-Marine с цифрозеркалкой Sigma SD10 и внешней вспышкой. Основной мой инструмент подводной съемки в последнее время

Плюс гибких чехлов – относительная дешевизна. Для зеркалки такой чехол стоит около 200 долларов, для цифромыльницы – около 50.

Минусов тоже немало. Нужно следить за сохранностью, вовремя мыть и сушить чехол, смазывать прижимные винты. Надутый чехол создает лишнюю проблему с балансировкой плавучести при погружении. Ведь наверху плавучесть будет высокая, и камера будет тянуть вас вверх. По мере погружения объём чехла будет уменьшаться – и камера начнёт вас утаскивать в гости к морскому царю.

Твёрдые чехлы

В последнее время твёрдые чехлы для подводной съёмки выпускаются как производителями фотоаппаратов, так и сторонними фирмами, которые давно на этом специализируются.

Выпускаются чехлы и для цифрозеркалок, и для цифромыльниц.

Чехол, как правило, делается из поликарбоната, реже – из металла. Металлические боксы – это уже техника для профессионального повседневного использования, большей частью отошедшая в прошлое.

Твердый чехол WP DC5, выпускаемый Canon, подходит только для Canon Ixus800, а стоит около 300 долларов

Твердый чехол WP DC5, выпускаемый Canon, подходит только для Canon Ixus800, а стоит около 300 долларов

Твёрдые чехлы, как правило, менее универсальны, чем мягкие. Обычно такой чехол предназначен для использования с одной конкретной моделью фотоаппарата.

Впрочем, есть и исключения. Так, фирма Ikelite выпускает несколько разновидностей боксов для зеркальных камер. Они построены как модульные конструкции и могут подходить к зеркалкам разных производителей. Правда, и цена такого бокса уже значительно превышает стоимость любительской цифрозеркалки.

Ikelite – одна из самых известных фирм, выпускающих твердые чехлы для зеркалок

Ikelite – одна из самых известных фирм, выпускающих твердые чехлы для зеркалок

Плюсов у твёрдого чехла, конечно, много. Это постоянная плавучесть, что существенно упрощает передвижение аквалангиста. Это дополнительные увеличительные стекла на видоискатель или большой внешний видоискатель.

Минусы – твёрдые чехлы существенно дороже, чем мягкие.

Самая уязвимая деталь в них – резиновый уплотнитель между двумя половинками. Когда он заминается, в камеру попадает вода. Ведь давление внутри твёрдого чехла остаётся равным атмосферному!

Самоделки

Часто, особенно среди профессиональных дайверов, можно встретить самодельные подводные боксы. Как правило, они делаются из плексигласа, титана, алюминия. По удобству использования и надёжности они часто не уступают фирменным боксам, хоть и проигрывают им в дизайне. Как правило, хорошие самоделки достаточно дорогие.

Подведём некоторые итоги. На мой взгляд, новичку удобнее всего будет использовать не зеркальную цифрокамеру с твёрдым чехлом. Наводиться и компоновать кадр можно по удобному LCD-экрану, размеры камеры не мешают плавать, с плавучестью тоже бороться не нужно.

Впрочем, автор этих строк чаще всё-таки снимает зеркалкой в мягком чехле и пока данным сочетанием очень доволен.

Что и как снимать под водой

Ах, тёплые южные моря, где подводная экзотика радует тебя на каждом шагу… то есть взмахе ласта.

Когда впервые попадаешь в благодатнейшее для всякой живности Красное море, глаза начинают разбегаться. Особенно в тех местах, где горе-туристы не успели уничтожить созданную природой красоту.

Ведь несмотря на запреты, курортники, вбившие в свои дурные головы мысль о том, что им нужно увезти с собой некий сувенир, обламывают ветки кораллов. Поверьте, явление это интернациональное. Как-то раз мне своими трофеями хвасталась девушка из Швеции. Единственное, что её беспокоило, – что отломанная ветка коралла из розовой стала коричневой. Она искренне обиделась, когда вместо того чтобы восхищаться её ловкостью я обозвал её дурой.

Часто кораллы страдают от небрежности дайверов. Придонные течения могут легко сбить новичка с курса. Неосторожный взмах ластами – и коралловая гроздь, росшая 20 лет, обломками уходит вниз, в донные отложения.

Поэтому фотографировать обитателей того же Красного моря лучше в каких-либо не старых курортных местах. То есть не в Хургаде, а в Дахабе или Шарм-эль-Шейхе, к примеру.

Надо сказать, что, даже плавая с маской и трубкой, можно и увидеть, и наснимать немало великолепных кадров. Самые богатые светом, теплом, а следовательно, живностью и растительностью – верхние 4-5 метров моря. Если волнения на море нет и вода прозрачная, то все эти метры хорошо просматриваются насквозь.

Источник

ПЕРВЫЕ В БЕЗДНЕ

ПЕРВЫЕ В БЕЗДНЕ РЕКОРД КЭМЕРОНА

РЕКОРД КЭМЕРОНА ГЛУБИНА 10 898

ГЛУБИНА 10 898