- Натяжение воды в сосудах; значение сил молекулярного сцепления

- Передвижение воды по растению, общее понятие о восходящем потоке. Роль сил межмолекулярного сцепления воды.

- Сила сцепления

- Опыт, основанный на свойствах воды

- Ваши комментарии

- Натяжение воды в сосудах; значение сил молекулярного сцепления

- Характеристики силы сцепления в твердых телах, жидкостях и газах, примеры

- Характеристики в твердых телах, жидкостях и газах

- В твердом теле

- В жидкости

- В газах

- примеров

- Поверхностное натяжение

- мениск

- капиллярность

Натяжение воды в сосудах; значение сил молекулярного сцепления

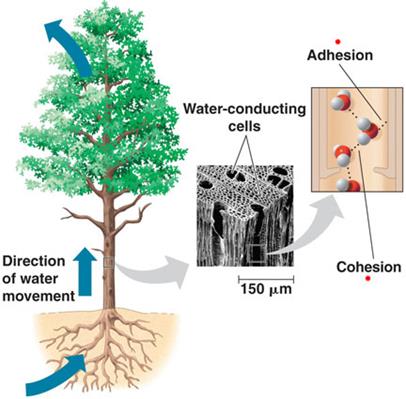

Согласно теории сцепления (когезионной теории), предложенной в конце XIX в., вода в капиллярных трубках сосудов ксилемы поднимается вверх в ответ на присасывающее действие транспирации вследствие действия сил сцепления (когезии) молекул воды друг с другом и действия сил прилипания (адгезии) столба воды к гидрофильным стенкам сосудов. Обе силы препятствуют также образованию у стенок сосудов полостей, заполненных воздухом и способных закупорить сосуд. При закупорке (эмболии) сосудов пузырьками воздуха всегда остается достаточное количество интактных нитей воды в других сосудах, чтобы обеспечить ток вверх.

Доказательства существования когезионного натяжения воды в транспирирующих растениях:

― Облиственный побег, срезанный под водой и герметически присоединенный к верхней части ртутного манометра, вызывает подъем ртути на высоту, превышающую барометрическую.

― Сокращение диаметра древесного ствола, наблюдаемое в условиях интенсивной транспирации, так как натяжение нитей воды в сосудах приводит к уменьшению их диаметров.

Абсолютная скорость передвижения воды по ксилеме невелика. Для лиственных пород она составляет в среднем20 см 3 • ч -1 на 1 см 2 поперечного сечения древесины, а для хвойных — 5 см 3 -ч -1 (для сравнения: скорость движения крови по артериям равна 40—50 см 3 -с -1 ). Однако такая скорость снижает сопротивление движению воды, возникающее в капиллярах сосудов древесины, и сосущая сила клеток листьев оказывается достаточной как для удержания «на весу» всей массы воды в древесине, так и для транспорта ее вверх.

Источник

Передвижение воды по растению, общее понятие о восходящем потоке. Роль сил межмолекулярного сцепления воды.

Вода поступает в растение из почвы через корневые волоски и по сосудам разносится по всей его надземной части. В вакуолях растительных клеток растворены различные вещества. Частицы этих веществ давят на протоплазму, которая хорошо пропускает воду, но препятствует прохождению через нее растворенных в воде частиц. Давление растворенных веществ на протоплазму называется осмотическим давлением. Вода, поглощенная растворенными веществами, растягивает до известного предела эластичную оболочку клетки. Как только растворенных веществ становится меньше в растворе, содержание воды уменьшается, оболочка сокращается и принимает минимальный размер. Осмотическое давление постоянно поддерживает растительную ткань в напряженном состоянии, и лишь при большой потере воды, при завядании, это напряжение — тургор — в растении прекращается.

Когда осмотическое давление уравновешено растянувшейся оболочкой, вода не может поступать в клетку. Но стоит клетке потерять часть воды, как оболочка сокращается, находящийся в клетке клеточный сок становится более концентрированным, а вода начинает поступать в клетку, пока оболочка снова не растянется и не уравновесит осмотическое давление. Чем больше воды потеряло растение, тем с большей силой вода поступает в клетки. Осмотическое давление в растительных клетках довольно велико, и его измеряют, подобно давлению в паровых котлах, атмосферами. Силу, с которой растение всасывает воду, — сосущую силу — также выражают в атмосферах. Сосущая сила у растений часто достигает 15 атмосфер и выше.

Растение непрерывно испаряет воду через находящиеся в листьях устьица. Устьица могут раскрываться и закрываться, образовывать то широкую, то узкую щель. На свету устьица раскрываются, а в темноте и при слишком большой потере воды закрываются. В зависимости от этого испарение воды идет то — интенсивно, то почти совсем прекращается.

Если срезать растение под корень, из пенька начинает сочиться сок. Это показывает, что корень и сам нагнетает воду в стебель. Следовательно, поступление воды в растение зависит не только от испарения воды через листья, но и от корневого давления. Оно перегоняет воду из живых клеток корня в полые трубки омертвевших сосудов. Так как в клетках этих сосудов нет живой протоплазмы, вода беспрепятственно движется по ним к листьям, где испаряется через устьица.

Испарение очень важно для растения. С передвигающейся водой разносятся по всему растению поглощенные корнем минеральные вещества.

Испарение снижает температуру тела растения и тем самым предохраняет его от перегрева. Растение усваивает лишь 2—3 части поглощенной им из почвы воды, остальные 997 — 998 частей испаряются в атмосферу. Чтобы образовать один грамм сухого вещества, растение в нашем климате испаряет от 300 г до килограмма воды.

Вода, поступившая в клетки корня, под влиянием разности водных потенциалов, которые возникают благодаря транспирации и корневого давления, передвигается до проводящих элементов ксилемы. Согласно современным представлениям, вода в корневой системе передвигается не только по живым клеткам. Еще в 1932г. немецкий физиолог Мюнх развил представление о существовании в корневой системе двух относительно независимых друг от друга объемов, по которым передвигается вода, — апопласта и симпласта.

Апопласт — это свободное пространство корня, в которое входят межклетные промежутки, оболочки клеток, а также сосуды ксилемы. Симпласт — это совокупность протопластов всех клеток, отграниченных полупроницаемой мембраной. Благодаря многочисленным плазмодесмам, соединяющим между собой протопласт отдельных клеток, симпласт представляет единую систему. Апопласт не непрерывен, а разделен на два объема. Первая часть апопласта расположена в коре корня до клеток эндодермы, вторая — по другую сторону клеток эндодермы и включает в себя сосуды ксилемы. Клетки эндодермы благодаря пояскам. Каспари представляют как бы барьер для передвижения воды по свободному пространству (межклетникам и клеточным оболочкам). Передвижение воды по коре корня идет главным образом по апопласту, где она встречает меньшее сопротивление, и лишь частично по симпласту.

Однако, для того, чтобы попасть в сосуды ксилемы, вода должна пройти через полупроницаемую мембрану клеток эндодермы. Таким образом, мы имеем дело как бы с осмометром, у которого полупроницаемая мембрана расположена в клетках эндодермы. Вода устремляется через эту мембрану в сторону меньшего (более отрицательного) водного потенциала. Далее вода поступает в сосуды ксилемы. Как уже упоминалось, по вопросу о причинах, вызывающих секрецию воды в сосуды ксилемы, имеются различные суждения. Согласно гипотезе Крафтса, это следствие выброса солей в сосуды ксилемы, в результате чего там создается повышенная их концентрация, и водный потенциал становится более отрицательным. Предполагается, что в результате активного (с затратой энергии) поступления соли накапливаются в клетках корня. Однако интенсивность дыхания в клетках, окружающих сосуды ксилемы (перицикла), очень низкая, и они не удерживают соли, которые благодаря этому десорбируются в сосуды. Дальнейшее передвижение воды идет по сосудистой системе корня, стебля и листа. Проводящие элементы ксилемы состоят из сосудов и трахеид.

Опыты с кольцеванием показали, что восходящий ток воды по растению движется в основном по ксилеме. В проводящих элементах ксилемы вода встречает незначительное сопротивление, что, естественно, облегчает передвижение воды на большие расстояния. Правда, некоторое количество воды передвигается и вне сосудистой системы. Однако по сравнению с ксилемой сопротивление движению воды других тканей значительно больше (не менее чем на три порядка). Это приводит к тому, что вне ксилемы движется всего от 1 до 10% общего потока воды. Из сосудов стебля вода попадает в сосуды листа. Вода движется из стебля через черешок или листовое влагалище в лист. В листовой пластинке водопроводящие сосуды расположены в жилках. Жилки, постепенно разветвляясь, становятся все более мелкими. Чем гуще сеть жилок, тем меньшее сопротивление встречает вода при передвижении к клеткам мезофилла листа. Именно поэтому густота жилкования листа считается одним из важнейших признаков ксероморфной структуры — отличительной чертой растений, устойчивых к засухе.

Иногда мелких ответвлений жилок листа так много, что они подводят воду почти к каждой клетке. Вся вода в клетке находится в равновесном состоянии. Иначе говоря, в смысле насыщенности водой имеется равновесие между вакуолью, цитоплазмой и клеточной оболочкой, их водные потенциалы равны. В связи с этим, как только в силу процесса транспирации возникает ненасыщенность водой клеточных стенок паренхимных клеток, она сейчас же передается внутрь клетки, водный потенциал которой падает. Вода передвигается от клетки к клетке благодаря градиенту водного потенциала. По-видимому, передвижение воды от клетки к клетке в листовой паренхиме идет не по симпласту, а в основном по клеточным стенкам, где сопротивление значительно меньше.

По сосудам вода движется благодаря создающемуся в силу транспирации градиенту водного потенциала, градиенту свободной энергии (от системы с большей свободой энергии к системе с меньшей). Можно привести примерное распределение водных потенциалов, которое и вызывает передвижение воды: водный потенциал почвы (0,5 бара), корня (2 бара), стебля (5 бар), листьев (15 бар), воздуха при относительной влажности 50% (1000 бар).

Однако ни один всасывающий насос не может поднять воду на высоту больше 10м. Между тем есть деревья, у которых вода поднимается на высоту более 100м. Объяснение этому дает теория сцепления, выдвинутая русским ученым Е. Ф. Вотчалом и английским физиологом Е. Диксоном. Для лучшего понимания рассмотрим следующий опыт. В чашку с ртутью помещают заполненную водой трубку, которая заканчивается воронкой из пористого фарфора. Вся система лишена пузырьков воздуха. По мере испарения воды ртуть поднимается по трубке. При этом высота подъема ртути превышает 760мм. Это объясняется наличием сил сцепления между молекулами воды и ртути, которые в полной мере проявляются при отсутствии воздуха. Сходное положение, только еще более ярко выраженное, имеется в сосудах у растений.

Вся вода в растении представляет единую взаимосвязанную систему. Поскольку между молекулами воды имеются силы сцепления (когезия), вода поднимается на высоту, значительно большую 10м. Расчеты показали, что благодаря наличию сродства между молекулами воды силы сцепления достигают величины — 30 бар. Это такая сила, которая позволяет поднять воду на высоту, равную 120м, без разрыва водных нитей, что примерно и составляет максимальную высоту деревьев. 120м, без разрыва водных нитей, что примерно и составляет максимальную высоту деревьев. Силы сцепления существуют и между водой и стенками сосудов (адгезия). Стенки проводящих элементов ксилемы эластичны. В силу этих двух обстоятельств даже при недостатке воды связь между молекулами воды и стенками сосудов не нарушается.

Источник

Сила сцепления

Опыт, основанный на свойствах воды

Сцепление — сила, с которой частицы какого-либо тела стремятся пребывать на определенном расстоянии друг от друга и оказывают сопротивление, когда хотят их разъединить. Твердые тела — кусок железа, камень — чрезвычайно сильно сопротивляются разъединению. Между частицами жидкости тоже имеется сцепление. Возьмите маленькую каплю ртути и налейте на стол или стекло. Она не рассыплется, но примет шарообразную форму. Сблизив две такие частицы, получим одну большую, близкую по форме к шарообразной, каплю. Мыльные пузыри сохраняют некоторое время свою форму только вследствие сцепления частиц мыльной воды.

Сделайте такой опыт. Насыпьте на стол кучку песка и налейте на блюдце немного воды. Теперь подуйте с одинаковой силой на песок, а затем на поверхность воды. Хотя песок и значительно тяжелее воды, вы с большей легкостью сдуете песок, чем воду. Казалось бы, ветру гораздо легче было бы вздымать водяные брызги, чем песок. Однако сравнительно слабый ветер поднимает в песчаной пустыне целые тучи песка, а даже сильный ураган на море вздымает ввысь гораздо меньше водяных брызг. Сцепление между водяными частицами больше сцепления между частицами песка.

По той же причине из бутылки или флакона с узким горлышком очень трудно вылить воду. В тонких стеклянных трубочках (в данном случае в горлышке флакона) сила сцепления частиц воды настолько велика, что воздух не может прорваться внутрь трубочки и вытолкнуть оттуда воду. Чтобы вылить воду из таких трубочек, их надо трясти.

В. Смирнов. «Опыты и самоделки по физике» (Ленинград, Детгиз, 1955)

Ваши комментарии

Перед отправкой Вашего сообщения ознакомьтесь,

пожалуйста, с Правилами комментирования материалов на нашем сайте.

Источник

Натяжение воды в сосудах; значение сил молекулярного сцепления

Согласно теории сцепления (когезионной теории), предложенной в конце XIX в., вода в капиллярных трубках сосудов ксилемы поднимается вверх в ответ на присасывающее действие транспирации вследствие действия сил сцепления (когезии) молекул воды друг с другом и действия сил прилипания (адгезии) столба воды к гидрофильным стенкам сосудов. Обе силы препятствуют также образованию у стенок сосудов полостей, заполненных воздухом и способных закупорить сосуд. При закупорке (эмболии) сосудов пузырьками воздуха всегда остается достаточное количество интактных нитей воды в других сосудах, чтобы обеспечить ток вверх.

Доказательства существования когезионного натяжения воды в транспирирующих растениях:

― Облиственный побег, срезанный под водой и герметически присоединенный к верхней части ртутного манометра, вызывает подъем ртути на высоту, превышающую барометрическую.

― Сокращение диаметра древесного ствола, наблюдаемое в условиях интенсивной транспирации, так как натяжение нитей воды в сосудах приводит к уменьшению их диаметров.

Абсолютная скорость передвижения воды по ксилеме невелика. Для лиственных пород она составляет в среднем20 см 3 • ч -1 на 1 см 2 поперечного сечения древесины, а для хвойных — 5 см 3 -ч -1 (для сравнения: скорость движения крови по артериям равна 40—50 см 3 -с -1 ). Однако такая скорость снижает сопротивление движению воды, возникающее в капиллярах сосудов древесины, и сосущая сила клеток листьев оказывается достаточной как для удержания «на весу» всей массы воды в древесине, так и для транспорта ее вверх.

Источник

Характеристики силы сцепления в твердых телах, жидкостях и газах, примеры

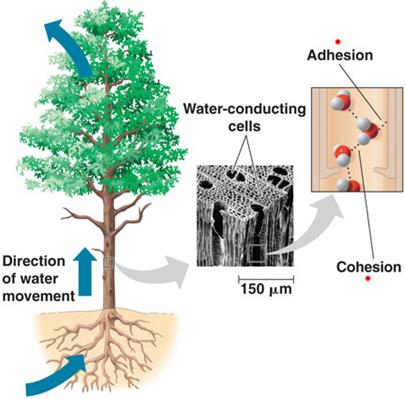

Силы сцепления это межмолекулярные силы притяжения, которые удерживают одни молекулы вместе с другими. В зависимости от интенсивности сил сцепления вещество находится в твердом, жидком или газообразном состоянии. Значение сил сцепления является неотъемлемым свойством каждого вещества.

Это свойство связано с формой и структурой молекул каждого вещества. Важной характеристикой сил сцепления является то, что они быстро уменьшаются при увеличении расстояния. Тогда силы сцепления называются силами притяжения, возникающими между молекулами одного и того же вещества..

Напротив, силы отталкивания являются теми, которые являются результатом кинетической энергии (энергии, обусловленной движением) частиц. Эта энергия заставляет молекулы постоянно двигаться. Интенсивность этого движения прямо пропорциональна температуре, при которой вещество.

Чтобы вызвать изменение состояния вещества, необходимо повысить его температуру посредством передачи тепла. Это вызывает увеличение сил отталкивания вещества, что в конечном итоге может привести к изменению состояния..

С другой стороны, важно и необходимо проводить различие между сплоченностью и присоединением. Связность обусловлена силами притяжения, которые возникают между соседними частицами одного и того же вещества; напротив, адгезия является результатом взаимодействия, которое происходит между поверхностями различных веществ или тел.

Эти две силы связаны между собой в нескольких физических явлениях, которые влияют на жидкости, поэтому важно хорошее понимание как одной, так и другой.

- 1 Характеристики в твердых веществах, жидкостях и газах

- 1.1 В твердых телах

- 1.2 В жидкости

- 1.3 В газах

- 2 примера

- 2.1 Поверхностное натяжение

- 2.2 Мениско

- 2.3 Капиллярность

- 3 Ссылки

Характеристики в твердых телах, жидкостях и газах

В твердом теле

В общем, в твердых телах силы сцепления очень высоки и интенсивны в трех направлениях пространства.

Таким образом, если внешняя сила приложена к твердому телу, между ними происходят только небольшие перемещения молекул..

Кроме того, когда внешняя сила исчезает, силы сцепления достаточно сильны, чтобы вернуть молекулы в исходное положение, восстанавливая положение до приложения силы.

В жидкости

Напротив, в жидкостях силы сцепления велики только в двух пространственных направлениях, в то время как они очень слабы между слоями жидкостей.

Таким образом, когда сила воздействует на жидкость в тангенциальном направлении, эта сила разрывает слабые связи между слоями. Это заставляет слои жидкости скользить друг на друга.

Затем, когда приложение силы заканчивается, силам сцепления не хватает силы, чтобы вернуть молекулы жидкости в исходное положение..

Кроме того, в жидкостях когезия также отражается на поверхностном натяжении, вызванном неуравновешенной силой, направленной внутрь жидкости, действующей на молекулы поверхности.

Аналогично, когезия также наблюдается, когда происходит переход из жидкого состояния в твердое состояние вследствие эффекта сжатия молекул жидкости..

В газах

В газах силы сцепления незначительны. Таким образом, молекулы газов находятся в постоянном движении, так как в их случае силы когезии не могут удерживать их связанными друг с другом.

По этой причине в газах силы когезии могут быть оценены только тогда, когда имеет место процесс сжижения, который происходит, когда газообразные молекулы сжимаются и силы притяжения достаточно сильны, чтобы происходил переход состояния. газообразное до жидкого состояния.

примеров

Силы сцепления часто объединяются с силами сцепления, чтобы вызвать определенные физические и химические явления. Так, например, силы сцепления вместе с силами сцепления позволяют нам объяснить некоторые из наиболее распространенных явлений, которые происходят в жидкостях; случай мениска, поверхностного натяжения и капиллярности.

Следовательно, в случае жидкостей необходимо различать силы сцепления, которые возникают между молекулами одной и той же жидкости; и адгезия, которые находятся между молекулами жидкости и твердого тела.

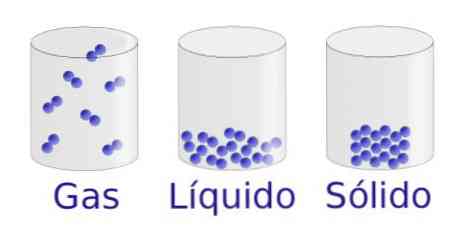

Поверхностное натяжение

Поверхностное натяжение — это сила, которая возникает тангенциально и на единицу длины на краю свободной поверхности жидкости, которая находится в равновесии. Эта сила сжимает поверхность жидкости.

В конечном итоге, поверхностное натяжение возникает из-за того, что силы, возникающие в молекулах жидкости, отличаются на поверхности жидкости от сил, возникающих внутри..

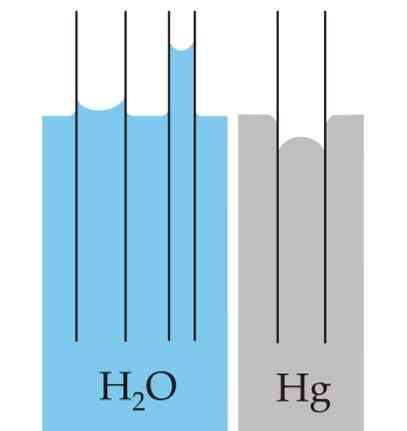

мениск

Мениск — это кривизна, которая создается на поверхности жидкостей, когда заключена в контейнер. Эта кривая возникает из-за того, что поверхность контейнера, в котором она находится, оказывает на жидкость.

Кривая может быть выпуклой или вогнутой, в зависимости от того, являются ли силы между молекулами жидкости и таковыми из контейнера привлекательными — как в случае с водой и стеклом — или отталкивающими, как между ртутью и стеклом.

капиллярность

Капиллярность — это свойство жидкостей, которое позволяет им подниматься или опускаться через капиллярную трубку. Это свойство, которое делает возможным, отчасти, подъем воды внутри растений.

Жидкость поднимается через капиллярную трубку, когда силы сцепления меньше, чем силы сцепления между жидкостью и стенками трубки. Таким образом, жидкость будет продолжать расти до тех пор, пока значение поверхностного натяжения не станет равным весу жидкости, содержащейся в капиллярной трубке..

Напротив, если силы когезии выше, чем силы адгезии, поверхностное натяжение будет понижать жидкость, и форма ее поверхности будет выпуклой.

Источник