- Добыча минеральной воды: технология, этапы, оборудование

- Виды минеральных вод

- Польза минеральной воды

- Особенности добычи

- Оборудование для производства

- Помещение для организации производства

- Выбор тары

- Как определить оптимальную глубину скважины на воду

- Факторы, влияющие на глубину

- Виды скважин

- Оптимальные глубинные показатели

- Как определить глубину водозабора

- Этапы обустройства гидротехнического сооружения

Добыча минеральной воды: технология, этапы, оборудование

Минеральная вода — пищевой продукт, в основе популярности которого не только вкус, но и состав, богатый полезными элементами. При этом для процесса производства воды характерен ряд специфических особенностей. Учет сформированных практикой рекомендаций требуется на каждом этапе, начиная с выбора помещения и заканчивая подготовкой тары для розлива. Важно принимать во внимание и требования к процедуре добычи воды из земных недр. Игнорирование существующих правил чревато истощением скважины и снижением качества продукта.

Виды минеральных вод

Минеральная вода — это натуральный питьевой ресурс, залегающий в толще земной коры. Фактически речь идет о жидкости, просочившейся под землю с поверхности не одно столетие или даже тысячелетие назад.

Другие варианты образования минеральной воды:

- высвобождение из минеральных пород под воздействием вулканических процессов;

- образование из водоемов, погребенных под осадочными породами.

Результат длительного пребывания в недрах — обогащение воды биологически активными составляющими, солями, микроэлементами. Способствовало этому непрерывное перемещение потоков и прохождение их через массивы горных пород.

В химическом составе заключается главное отличие минеральной воды от обычной природной, извлекаемой из подпочвенных источников и открытых водоемов. Содержание газов, органических веществ и других соединений в первом случае в несколько раз выше.

Выделяют следующие виды минеральной воды, используемой в пищевых целях:

- Столовая. Содержание соли находится на низкой отметке — менее 1 г на 1 л. Рекомендована к регулярному употреблению с профилактическими целями.

- Лечебно-столовая. Повышенное содержание соли — 1–10 г на 1 л. Оказывает лечебное воздействие. Не обладает ограничениями по применению. Однако при заболеваниях желудка либо почек требуется консультация лечащего врача.

- Лечебная. Количество соли превышает 10 г на 1 л. Употребление возможно только под контролем специалиста.

Первые 2 вида находятся в открытом доступе и свободно продаются в супермаркетах и аптечных пунктах. А вот лечебные минеральные воды в магазине приобрести не получится — продукт применяется только по назначению. Также активно используется на минеральных курортах и в бальнеологических санаториях.

Еще один тип классификации — по ионному составу. В него входят такие виды минеральной воды:

- гидрокарбонатная — применяется с целью снижения кислотности желудочного сока, благоприятна при мочекаменной болезни;

- сульфатная — способствует улучшению функций ЖКТ, полезна при диабете, хроническом гепатите;

- хлоридная — ускоряет метаболизм, оказывает положительное воздействие на кишечник;

- железистая — применяется при лечении щитовидки, железодефицитной анемии;

- минерально-органическая — используется при отклонениях в работе почек.

Такой тип воды, как хлоридно-сульфатная, полезен обладателем лишнего веса. А также показан к использованию при подагре, сахарном диабете и при болезнях желчевыводящих путей.

Польза минеральной воды

Состав минеральной воды определяет ее значимость для человека. Продукт благоприятно влияет как на организм в целом, так и на индивидуальные физические показатели. Прежде всего, при приеме внутрь вода оказывает положительное воздействие на ЖКТ.

Профилактическая терапия заключается в использовании продукта для повышения иммунитета, укрепления ногтей, костей и волос, повышения гемоглобина, поддержания баланса жидкости. Нередко минеральную воду применяют для ингаляций при лечении заболеваний дыхательных путей.

Особенности добычи

Добыча натуральной минеральной воды осуществляется из подземных источников. Технология заключается в бурении скважины, дальнейшем извлечении ресурса и его обработке. Под последней понимают охлаждение жидкости и избавление ее от примесей при помощи фильтрации и ультрафиолета. Далее воду насыщают углекислым газом, за счет чего она становится газированной. Завершается процесс розливом жидкости в готовую тару.

При выработке обязательны к соблюдению следующие требования:

- Оформление проектной документации. Первоначально создается проект по бурению скважины. В документе обязательно должен быть пункт о ликвидации либо консервации места выработки, а также зафиксирован планируемый объем добычи.

- Изолированность процесса. Сбор воды необходимо осуществлять в условиях, гарантирующих сохранность ее исходной чистоты и изначального химического состава. Смешивание минеральных вод не допускается.

- Предварительный расчет и учет самоизлива. Важно принимать во внимание количество жидкости, самопроизвольно извергающейся из скважинного ствола. Игнорирование этого момента чревато истощением скважины.

Добыча минеральных вод рекомендована на глубине от 300 м, хотя считается, что ее можно обнаружить уже на 100 м. При этом некоторые буровые скважины достигают 1,5 тыс. м. Именно с такой глубины добывают всем известную «Боржоми».

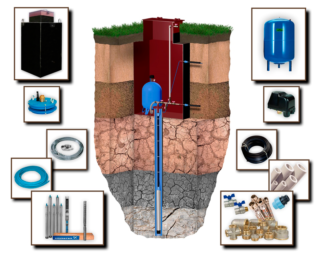

Оборудование для производства

Функционирование заводов по производству минеральных вод во многом зависит от их оснащенности специализированной техникой.

В перечень обязательного оборудования входят:

- насос для скважины;

- резервуары, баки для накопления воды;

- фильтры для очистки от механических компонентов — используется уголь, песок, многоступенчатые системы фильтрации;

- ультрафиолетовые лампы, применяемые для дезинфекции продукта;

- автомат для розлива;

- установка для производства бутылок;

- устройство для герметичной закупорки тары;

- сатуратор — установка для насыщения продукта углекислым газом;

- оборудование для наклейки этикеток;

- стерильные емкости для хранения очищенной воды, ожидающей розлива.

Также на территории завода обязательно наличие лаборатории для контроля качества минеральной воды. В обязанности ее сотрудников входит проверка безопасности и химического состава продукта, а также анализ его соответствия стандартам.

Помещение для организации производства

Приблизительная площадь цеха по обработке и розливу минеральной воды должна быть не меньше 300–400 кв. м. Расположение объекта требует максимальной близости к буровой скважине.

Обязательно наличие электричества, причем для бесперебойной подачи должен быть установлен запасной генератор. Важно уделить внимание удобству подъездных дорог.

Перед запуском работы цеха потребуется пройти проверку по следующим направлениям:

- санитарно-эпидемиологическое соответствие — в отделке помещения не должно быть выявлено вредных материалов, способных попасть в производимый продукт;

- нормы безопасности — проверяется наличие аварийных выходов, надежность электросети.

При оборудовании склада стоит уделить внимание влажности и температуре воздуха. Оптимальные показатели — около +15 ˚С в совокупности с минимальным уровнем влаги.

Выбор тары

Для розлива подходят 2 вида тары:

- Пластиковая. Этот вид тары считается наиболее экономичным. Оборудование для производства бутылок можно разместить в собственном цеху, что избавит от расходов на их закупку. Вдобавок пластик практичен, потому как повредить его достаточно сложно.

- Стеклянная. Производство таких бутылок обходится дороже. Однако покупатели чаще выбирают именно этот вариант упаковки, потому как уверены в его безопасности. К тому же стекло подвергается переработке и не загрязняет окружающую среду.

Большинство компаний предпочитают производить тару самостоятельно. Это связано не только со снижением материальных затрат, но и с возможностью использования фирменного дизайна.

Источник

Как определить оптимальную глубину скважины на воду

Глубина скважины – показатель, который определяет качество воды и цену на работы по бурению. Каждый лишний метр обустройства водозабора – это вложенные средства и силы. В то же время мелкие колодцы годятся лишь для технических нужд. Поэтому так важно определить оптимальный глубинный критерий, чтобы получить наиболее выгодное соотношение между инвестициями и качеством воды.

Факторы, влияющие на глубину

Прежде чем проектировать скважину, необходимо определиться с глубиной. Есть несколько критериев, которые нужно учитывать:

- Уровень, на котором находятся водоносные горизонты. Для определения проводится пробное бурение либо анализ местности с учетом геологического строения.

- Рельеф территории. В местах без перепадов водный слой может находиться близко к поверхности, на холмистом участке бурение проводить лучше в низине.

- Назначение водозабора. Сколько метров должна быть скважина на воду, определяется в зависимости от того, для чего будет применяться жидкость. Чем глубже источник, тем чище вода.

Чтобы определить минимальную глубину скважины на воду, непременно учитывают особенности местности – геологические и климатические. В районах с большими лесами и высокой влажностью запасы в подземных источниках обычно велики, располагаются сравнительно близко, в некоторых местах выходят на поверхность в виде родников. В засушливой степной местности водоносный слой может находиться на значительной глубине либо совсем отсутствовать.

Помимо этих факторов нужно учитывать и само месторасположение водозаборной конструкции. Ведь даже потенциально удобная по глубинным показателям зона может оказаться неподходящей.

Пробивать скважины запрещается рядом с такими местами:

- кладбища;

- свалки мусора;

- сельскохозяйственные поля, которые обрабатываются гербицидами и нитратными удобрениями;

- индустриальные объекты.

При наличии возвышенности на участке проводить бурение на ее вершине нецелесообразно, до воды будет очень далеко.

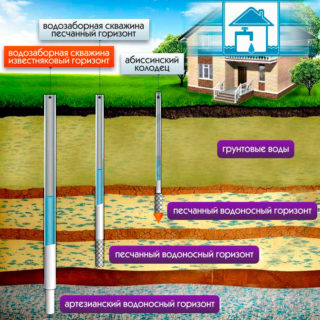

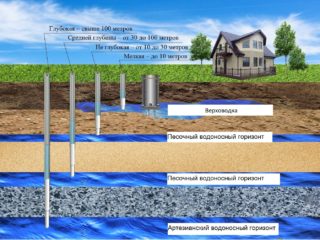

Виды скважин

Чтобы определиться с типом гидротехнического устройства, нужно решить, до какого пласта будет буриться шахта. Применение скважины непосредственно зависит от водного горизонта, до которого она пробита. Если достаточно жидкости для использования в технических нуждах, можно достичь только подпочвенных вод – верховодки. Наименьшая глубина скважинной шахты на такую воду – четыре метра, максимальная – 15 метров.

Накопление грунтовых вод происходит над первым от поверхности водоупорным слоем на глубине более 15 м. Поскольку они не перекрываются сверху водоупором, редко отвечают питьевым стандартам и подвергаются сезонным колебаниям.

Шахты пробивают до рыхлого влагонасыщенного слоя земли. В районах, где небольшой уровень осадков, таких подземных источников может не быть.

Водоносные межпластовые слои находятся между двумя водными горизонтами, их может быть несколько. Качество воды высокое. Очень редко размещаются вблизи от поверхности, но не выше 20 м. Наиболее часто находятся на глубине свыше 60 м.

В зависимости от водного горизонта на территории можно создать следующие виды водозаборов:

- обычный колодец около 5 м, запитывающийся из верховодки;

- скважину, которая пробивается до песчаных слоев на глубину от 10 до 30 метров;

- абиссинский колодец, подпитывающийся из тех же пластов, что и песчаная скважина;

- артезианский источник.

В последнем варианте жидкость протекает между известковыми слоями, то есть в ходе бурения пробивается водоносный горизонт. Глубина бурения артезианской скважины для питьевой воды – более 50 м.

Тип водозабора определяет качество воды, трудность создания и производительность скважины. В соответствии с российским законом «О недрах» пробивать скважинную шахту и пользоваться источником с первого водного пласта можно, не проходя специальную регистрацию. В этой категории находятся водозаборы из верховодки, скважина на песок, абиссинский колодец.

Вода из артезианского источника намного чище, но такое гидрологическое сооружение требует получения лицензии, что весьма недешево.

Также необходимо рассчитать требующийся дебит. Кроме качества, для водопотребителей немаловажен и объем жидкости, которую они получают за определенный временной интервал. В абиссинских колодцах это значение равняется половине куба в час, в скважине на песок объем повышается до полутора кубов в час, максимальная производительность у артезианской скважины – до 3–4 кубов в час.

Оптимальные глубинные показатели

Глубина разных скважин

Рационально пробуривать ствол на ту глубину, которую разрешают без дополнительных документов и оплат. В отдельных местностях этот показатель доходит до 35 метров, что зависит от гидрогеологии земли. Пить такую жидкость можно, только установив фильтры, очищающие ее от железа, солей тяжелых металлов и извести.

Чтобы выбрать подходящее фильтрующее устройства после создания гидротехнического сооружения необходимо взять пробу воды и отправить ее на лабораторный анализ. Тогда будет понятно, какие загрязнения преобладают в жидкости и от чего стоит защищаться.

При выборе оптимальной глубины можно воспользоваться косвенными признаками – например, уточнить размеры водозаборов у соседей. Но обустраивать свою скважину, опираясь только на их характеристики, неправильно. Водоносные слои не залегают равномерно, и нет никакой гарантии что на вашем участке они будут располагаться так же, как на соседнем.

Стоит также изучить данные геологических исследований, которые можно запросить в районной администрации. Там есть планы местности, созданные на основе инженерно-разведывательных мероприятий. Они содержат информацию о специфике грунта и залегании водных горизонтов.

Самый точный ответ даст проведение разведки бурением. С ее помощью можно:

- выяснить потенциально выгодную глубину шахты;

- выявить состав почвенных слоев;

- произвести водозабор для лабораторного исследования.

Если нужно проанализировать воду из верхнего пласта, разведывательное бурение можно выполнить своими руками. Для этого потребуются обычный ручной бур и удлиняющие штанги.

Как определить глубину водозабора

Если обустройство скважины поручено профессионалам, по завершении работ они должны выдать паспорт на скважину, где прописаны результаты расчетов статического и динамического уровней жидкости, а также дебита. Кроме этих значений, документ содержит информацию о размере и материале обсадных труб и рекомендации о характеристиках оборудования, подходящего для безопасной эксплуатации.

При наличии скважины, не оформленной документально, все эти данные придется добывать хозяину источника.

Для выяснения глубины потребуется длинный шнур, грузик на тросе, рулетка. Нужно просто опустить тросик в шахту и выяснить ее длину. Но, чтобы определить статические и динамические уровни, и вычислить дебит, понадобятся специальные приборы – уровнеметры.

Наиболее подходящее время для проведения замеров – засушливая погода в конце летнего сезона или поздняя весна, когда уже начался полив садов. В этот период уровень воды находится на минимальной отметке

Этапы обустройства гидротехнического сооружения

Полноценное обустройство скважины

Для начала необходимо определиться с типом скважины и технологией бурения. Следующие этапы стандартны и не зависят от того, обустраивается водозабор самостоятельно либо профессионалами:

- Выбор оборудования для бурения, инструмента, расходных материалов, техники.

- Обустройство кессона, если он предусмотрен конструкцией.

- Пробуривание первого участка гидротехнического сооружения с установкой обсадной колонны.

- Бурение второго участка, закрепление его трубами.

- Очистка бурового столба при прохождении песчаной либо глинистой прослойки.

- Достижение нужного водного горизонта.

- Монтаж донного фильтра гидротехнического сооружения.

Завершаются работы фиксацией обсадной трубы, установкой напорного оборудования и крышки.

Немного отличается создание абиссинского колодца. Это самый простой и недорогой вид водозабора, именуемый также «скважина-игла». Конструктивно выглядит как длинная дюймовая труба с иглообразным наконечником и фильтрующим элементом. Заглубляют «иглу» посредством бурения либо просто забивают в грунт на 8–30 метров. Подача жидкости осуществляется с помощью насосного оборудования, но с глубины не больше 8 метров. Такие скважины можно обустраивать на участках с легкими не каменистыми грунтами.

От правильно рассчитанной глубины водозабора зависит и качество воды и бесперебойность ее подачи. Чтобы выявить оптимальный показатель, отталкиваться при создании нужно от собственных нужд, от подземной водной карты и технических возможностей бурения.

Источник