«Это не рецепт водки»: зачем Менделеев смешивал спирт и воду на самом деле

Многие люди, интересующиеся наукой, слышали о том, что водку изобрел великий ученый Дмитрий Иванович Менделеев. И хотя это лишь популярный миф, он имеет под собой определенную реальную основу. Знаменитый химик, автор Периодической системы элементов, действительно проводил в своей лаборатории многочисленные опыты по смешиванию воды и этилового спирта.

Писал докторскую диссертацию

Д.И. Менделеев (1834-1907 гг.) в 1865 году защитил докторскую диссертацию на тему: «О соединении спирта с водою». Исследователь провел обширную научную работу, измеряя плотность и тепловое расширение различных пропорций смеси воды и этилового спирта. Однако эти практические изыскания не имели никакого отношения к изобретению 40-градусного напитка.

Доктор химических наук Олег Михайлов посвятил данной теме статью «Легенды и были о Менделееве, русской водке и сверхкритических флюидах», которая была опубликована в журнале «Вестник Российской академии наук» (том 83, № 4 за 2013 год). Автор отметил, что в своей диссертации Д.И. Менделеев рассматривал только жидкофазные системы, в которых явно преобладает один из составных компонентов. То есть, великого ученого интересовали лишь такие водно-спиртовые смеси, в которых содержание Н 2 О или С 2 Н 5 ОН фиксировалось на уровне или больше 90% объема, или меньше 10%. А вот бинарные растворители с другими соотношениями, в том числе и классическая 40-градусная водка, не вошли в сферу научных изысканий Д.И. Менделеева.

«Тем не менее он, вероятно, оказался-таки первым химиком, получившим абсолютный, то есть безводный, этиловый спирт, который, заметим, простой перегонкой «бражки» или иной спиртосодержащей смеси получить невозможно…», – написал О.В. Михайлов.

Работал в комиссии

Будучи известным ученым, Д.И. Менделеев входил в состав правительственной комиссии по введению эффективного акцизного налога. К этой работе Дмитрий Иванович был привлечен в качестве эксперта по химическим технологиям.

В 1892 году пост министра финансов Российской империи занял Сергей Юльевич Витте (1849-1915 гг.). Желая увеличить доходы государственной казны, этот высокопоставленный чиновник ввел государственную монополию на производство горячительных напитков.

Одновременно правительство утвердило жесткие стандарты на всю алкогольную продукцию. Одним из решений комиссии, в состав которой входил и Д.И. Менделеев, было требование о 40-процентном содержании спирта в водке, производимой на казенных заводах.

Известный ученый-физик, сотрудник Национальной ускорительной лаборатории имени Энрико Ферми (США), Владимир Шильцев, совместно со студенткой Иллинойсского университета Елизаветой Шильцевой написал статью «Менделеев и водка: синергия науки и мифа», которая была опубликована в журнале «Наука из первых рук» (№ 3 за 2019 год). Авторы отметили, что акцизы на спиртные напитки и прибыль от государственной винной монополии были важными статьями пополнения бюджета Российской империи. Например, в 1906 году более трети доходов царской казны поступали из этих источников.

Самого Д.И. Менделеева такая ситуация не радовала. Еще в 1883 году он писал: «Неужели, в самом деле, положение наше таково, что в кабаке, казенном или частном, должно видеть спасение для экономического быта народа, т.е. России, и в водке, да в способах ее потребления искать исхода для улучшения современного состояния дел народных и государственных».

Как показала практика, употребление 40-градусного напитка довольно быстро стало традицией, хотя еще в начале ХХ века была издана Техническая энциклопедия, которая определяла водку как напиток, в котором содержание спирта может варьироваться от 25 до 65 процентов объема.

Проверял водку для царя

Еще одной причиной, по которой Д.И. Менделеев проводил научные изыскания, смешивая спирт с водой, могли быть, как ни странно, интересы личной безопасности двух российских императоров – Александра II Николаевича (1818-1881 гг.) и Николая II Александровича (1868-1918 гг.).

Доктор технических наук В.Б. Сажин и ученик московской школы № 72 (образовательный центр «Протон») А.Ю. Панов совместно написали статью «Национально-культурные и экономические аспекты бражничества в России до и после диссертации Д.И. Менделеева о соединении спирта с водой», которая была опубликована в журнале «Успехи в химии и химической технологии» (№ 12 за 2007 год).

«Химические методы анализа пищевых продуктов стали применяться в России при Александре II как один из факторов противодействия политическому террору. В 1878 году было отдано высочайшее распоряжение о химическом анализе подаваемой императору водки, который сначала проводился придворными медиками, а позднее – в лабораториях Д.И. Менделеева. Традиция продолжалась и при Николае II», – написали В.Б. Сажин и А.Ю. Панов.

По словам соавторов статьи, последний русский царь пил водку только из специальных бутылок, содержимое которых Д.И. Менделеев или сотрудники его лаборатории подвергали тщательному химическому анализу. Никому кроме Николая II не дозволялось пользоваться этими особыми бутылками. Приближенные опасались, что кто-то попытается отравить государя-императора.

Изучал свойства растворов

Помимо Периодической системы элементов знаменитого химика интересовали различные темы исследований, в том числе и свойства растворов. Об этом известный писатель и публицист Олег Писаржевский рассказал читателям своей книги «Дмитрий Иванович Менделеев. 1834-1907» (Москва, 1949 год издания).

Проводя лабораторные исследования, ученый заметил, что объем водно-спиртового раствора неизменно оказывается меньше совокупности объемов Н 2 О или С 2 Н 5 ОН, смешанных во имя науки. То есть, если соединить 1 литр воды и 1 литр спирта, то получится отнюдь не 2 литра 50-градусного горячительного напитка, а меньше. Это значит, что плотность раствора двух этих химических элементов выше плотности каждого из них по отдельности.

«Менделеев обнаружил, что наибольшее сжатие растворов спирта в воде при всех температурах приходится на раствор, содержащий около 46% спирта. Удельный вес жидкости при этой концентрации был, следовательно, наибольшим», – отметил О.Н. Писаржевский.

Знаменитый химик понял, что молекулы Н 2 О или С 2 Н 5 ОН вступают во взаимодействие друг с другом. Так, при 46-процентном содержании спирта в растворе возникают устойчивые ассоциации трех молекул воды и одной молекулы спирта.

Д.И. Менделеева интересовали не только соединения Н 2 О или С 2 Н 5 ОН, в 1887 году химик представил научному сообществу свою работу «Исследование водных растворов по удельному весу», в которой рассмотрел изменения плотности 283 веществ, смешанных с водой в разных концентрациях.

Современные ученые подтверждают выводы Д.И. Менделеева, что между молекулами тех или иных веществ в растворе происходит взаимодействие, обусловленное либо деятельностью ионов, либо наличием свободной пары электронов в атомах. Этим и объясняется изменение плотности, удельного веса и других свойств получаемых жидкостей в зависимости от концентрации растворяемого вещества в воде.

«Целые эпохи в технике характеризуются преимущественным употреблением тех или иных твердых растворов металлов: меди и олова, железа и углерода, алюминия, магния и т.д. Закономерности, обнаруженные последователями менделеевских работ в твердых растворах, позволяют сейчас изготовлять из соответствующих чистых металлов твердые растворы заранее известных свойств», – так О.Н. Писаржевский оценил научный вклад Д.И. Менделеева в данной сфере.

Источник

Русской водке — 150 лет. Что на самом деле открыл Менделеев?

Драка оказалась лучшей рекламой для «беленькой»

Пришло время праздновать юбилей одного из самых «эпохальных» событий в отечественной и даже мировой истории. 150 лет назад, 31 января 1865 года выдающийся русский химик Дмитрий Менделеев представил на суд научного сообщества результаты своих исследований «О соединении спирта с водою», доказывающие, что оптимальная крепость спирто-водочного раствора при его массовом производстве должна быть 40 градусов. Этот день принято считать днем рождения классической русской водки.

Фото: Елена Минашкина

Но правильно ли это? И что же на самом деле открыл в своей легендарной работе Дмитрий Иванович? Разобраться корреспонденту «МК» помог химик Павел Прибытков.

На самом деле «новорожденная» гораздо старше 150-ти лет. Жители нашей страны познакомились с «огненной водой» еще за четыре с лишним столетия до момента оптимизации ее состава Менделеевым.

Как выяснили историки, первое «пришествие» водки на русскую землю состоялось в 1429 году. Тогда это «зелье» привезли к нам из Генуи. Однако, увидев печальные результаты употребления спиртового раствора, власти тут же запретили дальнейший массовый ввоз продукта в страну. Еще почти сто лет после этого «беленькую» на Руси использовали лишь в качестве лекарства. Врачи давали максимум половину ложки пациентам, страдающим, например, коликами в животе, головной болью.

Слово «водка» («вудка») россияне позаимствовали у соседей-поляков. Правда, в изначальном варианте этим термином наши прадеды называли такие горячительные напитки, которые имели цвет. То есть разного рода настойки – на травах, на ягодах. А бесцветный «горлодер» на протяжении нескольких веков у нас именовался «хлебным вином». Окончательное превращение «вина» в «водку» состоялось лишь в XIX веке.

Фокусы с «огненной водой»

В литературе можно найти упоминания о том, что результаты долгих исследований привели Менделеева к однозначному выводу: самая «правильная» крепость спирто-водочного раствора, предназначенного для «употребления вовнутрь» должна равняться 40 градусам. Вот так и появилась наша «фирменная» русская водка.

– Это легенда, которая весьма далека от реальной ситуации, – поясняет Павел Прибытков. – С точки зрения науки и ее практического применения все далеко не так однозначно. Многие «знатоки предмета» упоминают, что, мол, «менделеевская» смесь обладает самыми лучшими для ощущений выпивающего ее человека вкусовыми качествами. Но это не так. На самом деле, как выяснили исследователи, самой «вкусной» была бы водка крепостью около 45 градусов (тут, к слову сказать, можно заметить, что именно к такому показателю близки образцы элитных крепких напитков – виски, коньяков, текилы. )

Традиционная наша «огненная вода» все-таки не дотягивает до этого показателя – причем, исключительно по утилитарным экономическим причинам. И тут пора вернуться к работе Менделеева. Проводя эксперименты по составлению спирто-водочных смесей, он убедился, что образование их чревато «фокусами». Вот, например, если объединить поллитра чистого спирта и поллитра воды, то в результате получится вовсе не литр раствора, а заметно меньше. Разгадка тому простая: в процессе слияния спирт и вода вступают в химическую реакцию, которая приводит к образованию нового молекулярного соединения – гидрата спирта. А одна молекула гидрата, оказывается, по размеру своему меньше суммарного размера образовавших ее «породнившихся» молекул воды и спирта. В итоге – тот самый «фокус» с уменьшением итогового объема жидкости: внешний эффект такой, будто при слиянии воды и спирта часть раствора куда-то «испарилась», произошла «усушка» и «утруска» ценного продукта.

На этом «чудеса» не кончаются. Как выяснил Менделеев, при различном количественном соотношении соединяемых воды и спирта получаются различные гидраты, и в результате процент «испарившейся» жидкости получается разным.

– То есть соединив, скажем, 700 «кубиков» спирта с 300 «кубиками» воды мы получим один итоговый объем, а при соединении соответственно 600 и 400 «кубиков» – другой?

– Да. И тут возникают серьезные «конфликты интересов». Если по-максимуму заботиться о вкусовых ощущениях, о качестве, то нужно разливать по бутылкам 43-45-градусную водку, но, увы, Дмитрий Иванович в своих исследованиях 150-летней давности выяснил, что при получении спирто-водочного раствора такой крепости его «усушка» будет очень велика, и это, конечно, для промышленного производства никуда не годится. С точки зрения производителя «огненной воды» выгодно разбавлять спирт «пожиже»: «исчезновение» раствора в результате химического процесса будет мало. Однако получившаяся в этом случае «беленькая» крепостью, скажем, 25-30 градусов – такая гадость, пить которую мало желающих!

В итоге по результатам, приведенным в диссертации Дмитрия Ивановича, оказалось, что наиболее целесообразно сливать упоминаемые здесь жидкости в такой весовой пропорции: на каждые 1000 граммов воды около 850 граммов чистого спирта. Получается в результате смесь крепостью около 40 градусов, которая по вкусовым качествам не так уж сильно отличается от «элитного», самого «вкусного» «белого» напитка в 43-45 градусов, но зато «усушка» при ее изготовлении существенно меньше. Вот этот раствор и был в итоге узаконен в России под названием «русской водки».

Фото: Александр Добровольский

В разгар ее «царствования» в Российской Империи производством водки занимались тысячи предпринимателей. Только в одной Москве в середине прошлого века, согласно данным официальной статистики, было свыше 300 больших и малых водочных предприятий.

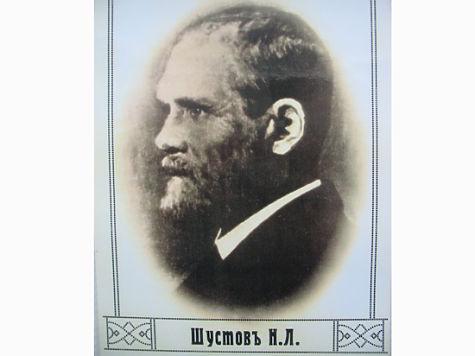

Чтобы выиграть борьбу за потребителя многие из хозяев прибегали к различным ходам. Кто-то совершенствовал качество, кто-то играл на понижении цены в ущерб вкусу. Одним из самых креативных «водочных королей» оказался московский купец Николай Шустов.

В конце 1863 года он получил соответствующее разрешение и открыл на Маросейке водочный заводик. При этом, организуя свое алкогольное производство, Николай Леонтьевич решил твердо: его водка будет только отличного качества, пусть даже ради этого денежные расходы придется существенно увеличить.

Продукт у Шустова доводили до кондиции несколькими способами, о которых сам хозяин узнал в свое время от отца и деда. Сперва в спирт-сырец засыпали березовый уголь. Получившуюся черную, как смоль, жижу несколько дней держали в больших, плотно закрывающихся емкостях, регулярно их переворачивая. Тщательно фильтровали, возвращая спирту его прозрачность. На следующем этапе, чтобы вытянуть остатки сивухи, Николай Леонтьевич по отцовскому рецепту использовал сырые яичные белки. Это было дорогое удовольствие: для обработки каждой дюжины ведер с требовалось ведро белков!

Качество водки, как известно, очень зависит от воды, которую используют для ее приготовления. Шустов и здесь экономию разводить не стал. Шустовские работники ездили на водовозке, запряженной конной парой, в Мытищи – к знаменитому Гром-ключу (считалось, что именно мытищинские родники дают самую вкусную в Подмосковье воду).

Следуя дедовским рецептам, Николай Леонтьевич сдабривал свое хлебное вино, давая ему чуть настояться на меду или на ягодах сушеного винограда. Лишь после этого шустовский «нектар» был готов.

Некоторые истинные ценители сразу отметили появление в продаже столь качественной выпивки и старались покупать именно ее. Но таких было не много. Остальная же пьющая Москва продукт Шустова игнорировала, предпочитая ему товары виноделов-конкурентов – более знакомые, более дешевые.

Осенью 1864 года на питейные дома и трактиры в Москве и крупных губернских городах вдруг обрушилась волна скандалов, которые происходили практически по одному и тому же сценарию. В «храме Бахуса» появлялись два-три молодых человека и делали заказ: «Бутылку шустовской водки с хорошей закуской!» В ответ на заявление полового, что такого сорта водки в наличии не имеется, посетители возмущались: «Как же так, у вас здесь, судя по вывеске, серьезное заведение, и вдруг – нет лучшей в России водки! Безобразие! Вы над нами издеваетесь!» Тут же начиналась заваруха. Служитель трактира получал от разгневанных гостей пару оплеух, грохотали опрокинутые стулья, со звоном летели на пол тарелки. На шум являлась полиция и забирала дебоширов в участок. Следовало составление протокола, судья назначал штраф.

Такие скандалы с удовольствием обсуждали обыватели, о них писали газеты. В итоге уже через несколько дней о пресловутой шустовской водке знала вся Москва и губерния.

Организовал столь оригинальную рекламную кампанию, конечно, сам Николай Леонтьевич.

В 1765 году императрица Екатерина издала особый указ, даровав право производства спирта и изготовление «хлебного вина» только лицам дворянского происхождения. А крестьянам официально дозволялось готовить «беленькую» (то есть фактически – самогон) лишь перед самыми большими праздниками: к Пасхе, к Рождеству, к Масленице и в ограниченном количестве – исключительно для личного потребления, но не на продажу.

В середине 1920-х после долгого периода существования «сухого закона» на территории России, вновь появилась в широкой продаже водка, получившая в народе прозвище «рыковка» – по имени тогдашнего Председателя Cовнаркома А. Рыкова. В отличие от классических «менделеевских» сорока градусов, этот напиток имел крепость 38 градусов. В связи с этим по стране пошел гулять анекдот: Встречает на том свете Николай Второй Ленина и спрашивает: «Что, Владимир Ильич, и вы водочку выпустили? А сколько градусов?» «38.» «Эх, дорогой, и стоило ли вам из-за каких-то лишних двух градусов революцию делать?!»

Во время самого первого массированного налета немецкой авиации на Москву 22 июля 1941 года бомбами были подожжены и разрушены корпуса ликеро-водочного завода. По словам очевидцев, пламя и черный дым закрыли пол-неба.

О военном параде, состоявшемся в прифронтовой столице 7 ноября 1941 года, написано много. Однако практически нигде не упоминается маленький «штришок», относящийся к этому легендарному событию. Оказывается, по приказу Наркома обороны всем солдатам – участникам парада на Красной площади в тот же вечер был выдан дополнительный спец-паек – 100 граммов водки.

В 1982 году Международный арбитражный суд на своем очередном заседании принял решение признать за СССР приоритет в области создания водки. Судьи подтвердили, что ее следует считать оригинальным русским алкогольным напитком.

Источник