- Как русский солдат выжил 9 лет под землей и сохранил склад: Бессменный часовой крепости Осовец

- Samsung уличили в копировании российской технологии

- Путин похоронил эпоху доминирования Запада

- Глава канцелярии Дома Романовых: Монархия может возродиться через референдум

- Украина обогнала СССР по тоталитаризму

- Новая катастрофа L-410 унесла жизни парашютистов

- России не с кем идти в ногу в будущее

- Хорошо, что Бунин не вернулся в СССР

- Трехсотлетие Российской империи проходит совсем незаметно

- Зачем СССР подавил бунт в Венгрии

- Чем опасно биотопливо

- ФБР украло водку у Дерипаски

- В Японии всплыли «корабли-призраки» времен Второй мировой

- Определена самая красивая мигрантка России

- Портреты победителей конкурса «Учитель года России» разных лет

- Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

- В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

- В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

- цена транзита

- вышел на свободу

- экосистема города

- Видео

- поставки газа

- пролив Цугару

- патентное право

- Харьковские соглашения

- Свадьба великого князя

- имперская миссия

- человек без гражданства

- особый путь

- на ваш взгляд

- Подавление бунта венгров стало подвигом советских солдат

- На эту тему

Как русский солдат выжил 9 лет под землей и сохранил склад: Бессменный часовой крепости Осовец

Получайте на почту один раз в сутки одну самую читаемую статью. Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте.

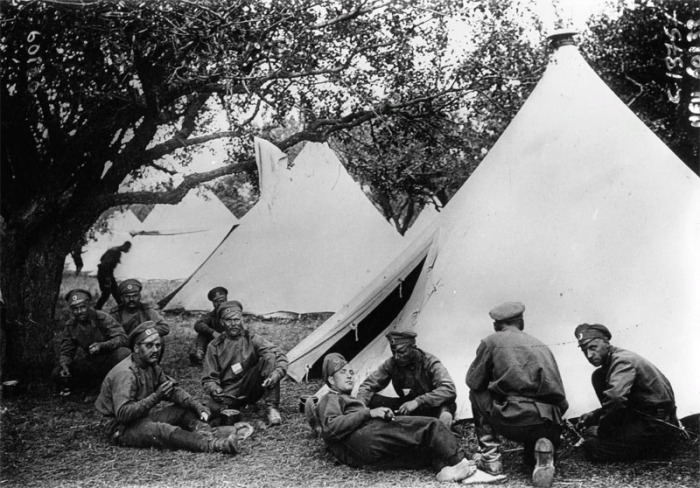

Крепость Осовец – старинное русское укрепление, возведенное еще в конце XVIII века недалеко от Белостока, тогда эти территории принадлежали России. К началу Первой мировой войны крепость была важным оборонным рубежом, поэтому защищали ее отчаянно. Осажденная твердыня больше полугода выдерживала немецкие атаки и сдалась только по приказу «сверху», когда командование решило, что продолжать оборону нецелесообразно. Именно в этот момент, в августе 1915 года, и произошли события, ставшие основой удивительной легенды.

Эвакуация защитников крепости проходила по плану. Русский гарнизон вывез все, что смог забрать, и даже помог организовать отъезд мирных жителей. Уцелевшие укрепления и оставшиеся запасы были взорваны. Как писали тогда газеты, «Осовец умер, но не сдался!». После того как последний защитник покинул разрушенные древние стены, крепость несколько дней пустовала, немцы еще три дня не решались в нее зайти.

Когда отгремела Первая мировая, крепость оказалась на территории независимой Польши. Начиная с 1920-х годов новые хозяева занялись восстановлением древней твердыни. Поляки заново строили казармы, чинили стены и разбирали завалы, оставшиеся от взрывов – немецких и русских, сделанных перед уходом наших войск. Легенда гласит, что в 1924-м году при расчистке одного из фортов солдаты наткнулись на хорошо сохранившийся подземный туннель.

Солдаты решили обследовать открывшийся ход своими силами, но, пройдя совсем немного, услышали из темноты окрик на русском языке: «Стой! Кто идет?». Разумеется, после такого происшествия «исследователи» в панике выбрались на свет и рассказали своему офицеру, что в туннеле засело привидение. Тот, конечно, устроил подчиненным взбучку за выдумки, но в подземелье все-таки спустился. На том же самом месте он тоже услышал окрик русского часового и услышал лязг затвора винтовки. К счастью, польский офицер говорил по-русски, поэтому он смог убедить неведомого защитника туннеля не стрелять. На резонный вопрос, кто он такой и что здесь делает, человек из подземелья ответил:

— Я часовой, поставлен сюда охранять склад.

Когда ошеломленный офицер спросил, знает ли русский солдат, сколько времени он здесь просидел, тот ответил:

— Да, знаю. Я заступил на пост девять лет назад, в августе тысяча девятьсот пятнадцатого года.

Больше всего поразило польских солдат то, что человек, запертый под землей так долго, не бросился к своим спасителям, а добросовестно выполнял приказ, давно уже ставший бессмысленным. Продолжая подчиняться воинскому уставу несуществующей страны, русский часовой не соглашался покинуть свой пост и отвечал на все уговоры, что снять его может лишь разводящий или «государь император».

Даже когда бедолаге объяснили, что война давно закончилась и даже самого «государя императора» уже нет в живых, а территория эта принадлежит теперь Польше, уверенность «бессменного часового» не поколебалась. Подумав немного и уточнив, кто сейчас в Польше главный, солдат объявил, что снять с поста его может президент этой страны. Дальше легенда повествует о том, что сам Юзеф Пилсудский прислал в Осовец телеграмму и освободил таким образом русского героя от его слишком долгой службы.

Выйдя наконец-то на поверхность, «бессменный часовой» тут же ослеп, так как глаза его отвыкли от солнечного света. Поляки, огорченные, что не догадались об этой неприятности заранее, пообещали подземному узнику лечение и оказали первую необходимую помощь. Оказалось, что солдат зарос волосами и очень бледен, но одет не в лохмотья. На нем была вполне приличная гимнастерка и чистое белье, а оружие и патроны содержались в образцовом порядке. Русский герой подробно рассказал, как он оказался в таком положении и, самое главное, как выживал все эти годы.

Оказалось, что русского часового действительно просто забыли в суете эвакуации. Он стоял на посту в подземном туннеле, охранял продовольственно-вещевой склад, когда услышал грохот взрыва. Убедившись, что путь наружу ему отрезан, солдат понял, что застрял здесь надолго, но не отчаялся. Он ждал, что рано или поздно про него вспомнят. Обследовав свое новое жилище, подземный Робинзон убедился, что все не так уж и плохо: охраняемый объект мог бы прокормить и небольшой отряд солдат, так как запасы тушенки, сгущенки и сухарей в нем были огромными. Кроме того, в некоторых местах туннеля сквозь своды просачивалась вода, которой вполне хватало для одного человека. И, самое главное, оказалось, что небольшие узкие штольни обеспечивали складу вентиляцию. Через одну такую щель, сквозь массив камня и земли, к узнику даже пробивался скудный свет солнца, что позволяло ему не путать ночь и день.

Постепенно забытый защитник крепости сумел обустроить свою жизнь. Еды ему хватало, были на складе и такие необходимые солдату вещи как махорка и спички, нашлись и стеариновые свечи. Чтобы не запутаться во времени, солдат следил за лучом свет и делал зарубку на стене, когда тот угасал. Воскресная зарубка была длиннее, а по субботам, как уважающий себя русский человек, он устраивал «банный день». Правда, на полноценное мытье и стирку воды из небольших лужиц не хватало, но солдат менял заношенное за неделю белье на новое, благо на складе хранились сорочки, кальсоны и портянки. Использованные комплекты «Робинзон» складывал в одном месте туннеля аккуратными стопками, отсчитывая таким образом недели. Пятьдесят две пары грязного белья складывались в год заточения.

Были у героя-затворника и приключения. На четвертый год ему пришлось тушить пожар, который он сам по неосторожности допустил. В результате бедолага остался в полной темноте, так как запас свечей сгорел. Еще одной постоянной бедой оказались крысы. С этими агрессорами часовой проводил планомерную борьбу, истребляя их сотнями.

Выйдя наконец-то к людям, русский солдат не пожелал остаться в Польше, хотя ему и предлагали, и вернулся на родину. Однако обновленной России не требовались герои Первой мировой войны, и дальше следы «бессменного часового» затерялись. Известно только, что ему так и не удалось восстановить зрение.

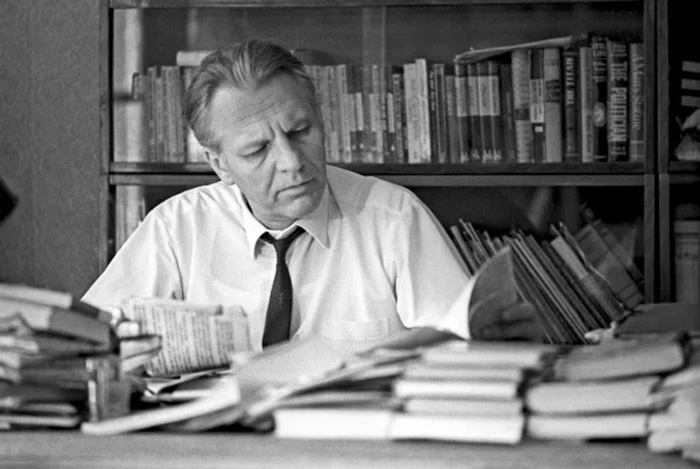

Широко известна эта история стала из очерка советского писателя Сергея Смирнова. Автор разыскивал в архивах данные о героях Брестской крепости, и несколько человек рассказали ему об удивительном случае времен Первой мировой. Все очевидцы уверяли, что это – истинная правда, хоть и расходились в деталях. Писатель пересказал эту историю своими словами, очерк «Бессменный часовой» был напечатан в журнале «Огонёк» в 1960 году и переведен на несколько языков. Удивительно, но статья получила огромный отклик. Со всего мира к писателю начали приходить письма. Оказалось, что в 1925-м году история русского солдата, девять лет охранявшего склад, была напечатана во многих польских и некоторых советских изданиях. Нашлись даже некоторые из этих заметок, но, к сожалению, даже имени часового никто из газетчиков не сообщал.

Сегодня эта история многим кажется фантастической. За сто лет она так и не нашла документального подтверждения, зато «белых пятен» и нестыковок в ней находят множество. Например, телеграмма от Пилсудского выглядит очень «слабым звеном», так как в 1924-м году он как раз на время отходил от активной политики. Кроме того, вызывает сомнение, что человек способен сохранить разум в таких условиях, хотя возможности нашей психики – это как раз тот вопрос, от которого можно ожидать любых чудес.

В крепости Осовец во время осады произошло страшное событие, известное под названием Атака «мертвецов»: Как отравленные русские воины дали отпор немцам и удержали крепость

Понравилась статья? Тогда поддержи нас, жми:

Источник

Samsung уличили в копировании российской технологии

Путин похоронил эпоху доминирования Запада

Глава канцелярии Дома Романовых: Монархия может возродиться через референдум

Украина обогнала СССР по тоталитаризму

Новая катастрофа L-410 унесла жизни парашютистов

России не с кем идти в ногу в будущее

Игорь Караулов, поэт, публицист

Хорошо, что Бунин не вернулся в СССР

Иван Иванюшкин, Кандидат философских наук, исследователь истории интернета

Трехсотлетие Российской империи проходит совсем незаметно

Владимир Можегов, публицист

Зачем СССР подавил бунт в Венгрии

Чем опасно биотопливо

ФБР украло водку у Дерипаски

В Японии всплыли «корабли-призраки» времен Второй мировой

Определена самая красивая мигрантка России

Портреты победителей конкурса «Учитель года России» разных лет

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

- Осуждаю

- Поддерживаю

- С безразличием

- НАТО

- Россия

- Обе стороны в равной степени

- Ни одна из сторон

цена транзита

вышел на свободу

экосистема города

Видео

|

поставки газа

пролив Цугару

патентное право

Харьковские соглашения

Свадьба великого князя

имперская миссия

человек без гражданства

особый путь

на ваш взгляд

Подавление бунта венгров стало подвигом советских солдат

|

Фото: ASSOCIATED PRESS/ТАСС

Текст: Евгений Крутиков

Ровно 65 лет началось Венгерское восстание, к названию которого в СССР обязательно добавляли эпитет «контрреволюционное». Спустя две недели оно было жестко подавлено советскими войсками, но это совсем не тот случай, когда за действия наших войск нужно стыдиться, к чему раньше призывали диссиденты и до сих пор призывают либералы.

В Венгрии участники восстания 1956 года объявлены героями, некоторые из них заседают в парламентах (национальном и Евро). Погибшим установлены памятники и мемориальные доски, включая откровенных бандитов и садистов. Само событие стало сакральным, а некоторые аспекты случившегося или замалчиваются, или остаются предметами чисто академических дискуссий.

Не так в России. Согласно проведённому в 2016 году (тоже под круглую дату) опросу, 57% россиян вообще не знают об этом событии нашей совместной с венграми истории, а 22% «что-то слышали», но не помнят, что случилось.

Случилось, например, то, что, за несколько дней боёв в Будапеште погибло более 660 советских солдат, 15 пропали без вести, а 1200 получили ранения. Неудивительно, что венгерские события серьёзно повлияли на образ мышления советского руководства, как следствие, на внутреннюю политику в СССР.

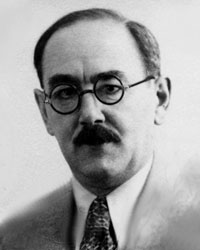

«Лучший ученик Сталина»

Согласно, краткой «либеральной» версии развития событий, венгерский народ, вдохновленный решениями ХХ съезда КПСС и разоблачением культа личности Сталина, стихийно восстал против местного сталинистского режима — Матьяша Ракоши. СССР после некоторых колебаний ввёл в Будапешт танки, по второму разу (после 1944 года) снёс половину венгерской столицы и утопил восстание в крови.

Про венгерский режим — всё правда. Первый секретарь Венгерской партии трудящихся Матьяш Ракоши (урождённый Розенфельд) действительно называл себя «лучшим учеником Сталина». Ортодоксальный коммунист, он слепо копировал сталинскую модель экономики и государственной власти, установив в стране жёсткую диктатуру с массовыми репрессиями.

Матьяш Ракоши (фото: B.I. Sanders/AP/ТАСС)

Министерство государственной безопасности (AV, отсюда разговорное слово «авош», «гебешник») превратилось в государство в государстве. Изначально террор был направлен против бывших хортистов, офицеров армии, воевавших на Восточном фронте (в ходу был эвфемизм valahol Oroszorszagon, «где-то в России»), членов фашистской партии «Скрещенные стрелы» («нилашистов»), жандармов и прочих категорий «бывших».

Затем по под удар попали личные противники Ракоши и его клики (в первую очередь — сторонники бывшего министра внутренних дел Ласло Райка), «ревизионисты», офицеры новой армии и прочие идейные враги. По канонам соседней Чехословакии и с оглядкой на «дело врачей» в СССР, в 1952-м началась компания против «сионистов» — и это несмотря на еврейское происхождение Ракоши и практически всего его окружения.

Ни в одной стране Восточной Европы не было такого размаха репрессий, сопровождавшихся при том зверским обращением с арестованными. Уровень садизма превзошёл все ожидания даже в случае с нацией, традиционно склонной к, скажем так, применению силы.

За 2,5 года прокуратура в 9,5 миллионной стране возбудила дела против 1,5 миллионов человек. В 1952-м, на пике кампаний против католиков, ревизионистов, титоистов и сионистов были репрессировано 540 тысяч человек. Около 400 тысяч венгров одновременно отбывали заключение на шахтах и каменоломнях. Нормальной практикой было временное интернирование и запрет на проживание в крупных городах для отдельных категорий общества.

Параллельно Румынии были возвращены Трансильвания и Банат, Чехословакии — часть придунайских городов, а СССР абордажным крюком прицепил к себе Закарпатье. Кроме того, Венгрия продолжала выплачивать контрибуцию СССР, Чехословакии и Югославии. И если Москва была готова подождать с выплатами, то Белград и Прага требовали денег в срок — и в некоторые послевоенные годы контрибуция достигала четверти ВВП Венгрии.

В то же время в стране, в которой к 1945 году не было ни одного башенного крана, началась индустриализация. Но план по ускоренной индустриализации практически провалился, хотя на возведение огромных заводов шли колоссальные средства — возводимые в то время объекты откровенно попахивают гигантоманией. К 1952 году реальная зарплата рабочих и служащих была на 20%, а на селе — на треть ниже, чем в 1949-м.

Из Москвы этими процессами не управляли, но при этом Сталин почему-то очень ценил своего венгерского подражателя . В 1940 году сидевший в венгерской тюрьме на пожизненном сроке Ракоши был обменян на знамёна венгерских повстанцев 1848 года.

Это тоже в национальном характере венгров — обменять на знамёна. В соседней Румынии подобный трюк Москве не удался — румыны отказались менять осужденных коммунистов на военные реликвии. Пришлось подкупать охрану тюрьмы с помощью сидевшего там же малолетнего уголовника (так мир получил Николае Чаушеску, но это уже другая история).

Их «оттепель»

После смерти Сталина позиции Ракоши закономерно пошатнулись. Новое советское руководство посчитало его слишком консервативным, даже опасным — и летом 1953 года инициировало его критику, сняв с должности первого секретаря.

Главой правительства стал Имре Надь, считавшийся либералом. Он провел амнистию, запретил интернирование и высылки из городов, заморозил большинство гигантоманских строек, направив средства на развитие лёгкой промышленности и села. Цены и тарифы для населения были снижены, уровень жизни стал расти — и Надь превратился в народного любимца.

Имре Надь ( фото : Public domain)» title=» Имре Надь ( фото : Public domain)» width=»200″ height=»250″/>

Имре Надь ( фото : Public domain)» title=» Имре Надь ( фото : Public domain)» width=»200″ height=»250″/> Имре Надь (фото: Public domain)

В Москве он опирался на поддержку Маленкова, проводившего схожую политику. Но Ракоши и его окружение не сдались: дождавшись снятия Маленкова, в апреле 1955 года они путём интриг и провокаций добились отставки Надя и его исключения из партии. Новый премьером стал 33-летний Андраш Хегедюш, не имевший никакого аппаратного веса, так что руководство страной снова перешло к ракошистам, тем более, что первым секретарём партии был избран бывший министр безопасности Эрнё Герё — живой символ репрессий и насилия.

Однако за два года правления Надя в стране произошел аналог нашей «оттепели». Движущей силой этого процесса, как и всегда в подобных случаях, стали творческая интеллигенция и студенчество. Отдельно стоит отметить «Кружок Петёфи» — сперва чисто литературную группу, отделения которой стали появляться даже на заводах, и либеральные газеты типа «Иродалми Уйшаг». Постепенно критике стали подвергаться не только методы ракошистов, но и социалистический курс развития в целом.

Огромную роль в этом сыграли «Радио Свобода*» и «Радио Свободная Европа», превратившиеся в главный источник информации, но чаще дезинформации. После вывода советских войск из Австрии в 1955 году и делимитации австрийско-венгерской границы, в Вене появилось множество венгерских эмигрантов, активно вещавших на Венгрию.

В то же время на свободу по амнистии вышли не только незаконно осуждённые и «политические», но и уголовники, а также многие «бывшие», включая фашистов и даже охранников концлагерей.

Что же касается адмирала Миклоша Хорти — символа «прежних времен», он тихо жил в Португалии (его выдачи как военного преступника добивалась Югославия за массовые убийства венгерскими войсками сербов в Воеводине) и в описываемых событиях не участвовал.

Антисемитизм и госбезопасность

Горечь от поражения в войне, насилие, голод, потеря Трансильвании и чуть ли не половины всех территорий — все это факторы, способствовавшие восстанию (беженцы из переданных Румынии и Чехословакии районов приняли в нем самое активное участие). Но внес свою лепту и обычный бытовой антисемитизм.

К началу 1950-х годов в руководстве Венгерской партии трудящихся, в правительстве венгерского государства, на ключевых постах в венгерской армии и госбезопасности не было почти ни одного этнического венгра.

Репрессиями руководил глава МГБ Эрнё Герё (урождённый Зингер). Вторым по значимости проводником политики насилия был министр обороны Михай Фаркаш (урождённый Лёви; в СССР сменил фамилию на венгерское слово farkas, «волк»). До 1952 года управление госбезопасности возглавлял Габор Петер (урождённый Айзенбергер), считается, что при нем через пытки и тюрьмы прошло более миллиона венгров. А начальником разведывательного отдела МГБ, занимавшегося также политическим сыском, был Владимир Фаркаш, сын Михая Фаркаша, — он лично вёл допросы и отличался особой жестокостью.

В Венгрии, где национализм — основа государственности («мы в Европе случайно», «мы одни во враждебном окружении», «мы особые»), такой перекос вызывал брожение даже в среде искренних коммунистов.

«Под подозрением» у националистов находился и ничего никому плохого не сделавший технический премьер» Андраш Хегедюш. Согласно официальной биографии, он вырос в детдоме и родителей своих не знал, при этом носил странную для венгра фамилию (в переводе — «скрипач»).

С начала 1956 года студенческие кружки стали открыто требовать уже не отставок, а ареста и суда над Герё, отцом и сыном Фаркашами, Габором Петером. В числе прочих требований — возвращение Имре Надя, освобождение из тюрьмы кардинала Миндсенти, восстановление дружеских отношений с Югославией и вывод советских войск.

В день восстания студенческая демонстрация переросла в манифестацию на 200 тысяч человек. Протестанты снесли памятник Сталину, разгромили несколько магазинов, размахивали флагами Трансильвании и Венгрии, из которого был вырезан герб ВНР. Вечером по радио выступил Эрнё Герё, клеймя демонстрантов последними словами. По свидетельству всех до единого источников, эта речь стала бензином, подлитым в костер.

Толпа развернулась и атаковала здание Радио в центре Пешта. Неожиданно выяснилось, что «мирные демонстранты» хорошо вооружены. Началась перестрелка, с наступлением темноты переросшая в бой.

Здание Радио охраняли солдаты госбезопасности. Посланное им подкрепление было остановлено толпой и разоружено. Одновременно повстанцы блокировали здания МВД, полиции Будапешта, несколько армейских складов и воинских частей в центральной части города.

Начальник столичной полиции Шандор Копачи приказал полицейским не стрелять, согласился освободить всех заключённых и распорядился снять красные звёзды со всех зданий.

Многие отмечают, что 23 октября восстание пользовалось всеобщей поддержкой населения, включая коммунистов. Объясняется это просто: каждая социальная группа находила в протесте то, что хотела в нём найти. Кого-то радовала ликвидация красных звезд, кого-то — поднятие трансильванских флагов. Кто-то мстил за массовое насилие прошлых лет, а кто-то думал, что достаточно скинуть «клику Ракоши», не трогая основы социалистического строя.

Расслоение начнётся через несколько дней — вместе с массовой бойней, когда лозунги дойдут до крайности. Жестокость части повстанцев и их требования «вернуть всё, как при Хорти» оттолкнут многих.

Город, сошедший с ума

В 11 вечера начгенштаба СССР маршал Василий Соколовский отдал приказ Особому корпусу советской армии выдвинуться в центр города. Одновременно по радио из здания парламента (здание Радио уже захвачено повстанцами, а охранявшие его солдаты убиты) сообщают об отставке Герё и назначении премьер-министром Имре Надя. Герё звонит в Москву и просит ввести войска. Около двух часов ночи о том же просит премьер Хегедюш.

На следующий день советские солдаты становятся на ключевых позициях в центре. В Будапешт прибывают Анастас Микоян, Михаил Суслов, председатель КГБ Иван Серов и генерал армии Михаил Малинин. 25 октября в город входят ещё две советские стрелковые дивизии, а на сторону повстанцев переходят несколько частей венгерской армии.

На утро 28 октября назначен штурм центральной части города, но в последний момент из министерства обороны Венгрии приходит приказ его отменить, так как вооружённые группы повстанцев якобы готовы сложить оружие.

К 30 октября правительство Надя упраздняет госбезопасность, открывает границу с Австрией и объявляет всеобщую амнистию. Поздно. В стране уже воцарилось безвластие, а в Будапеште — хаос.

Центр уже полностью перешел в руки повстанцев, которые организовались в несколько групп по несколько тысяч человек в каждой и с вооружением не хуже, чем у кадровых частей — западного производства и в смазке. При этом группы проявляли удивительное знание тактики уличного боя и последовательно занимали ключевые для Будапешта перекрёстки и здания.

Штабы как правило располагались в больницах и кинотеатрах — такие здания хорошо для этого приспособлены. Главный штаб повстанцев — в кинотеатре «Корвин». Это не просто кинотеатр, а, как бы сказали сейчас, торгово-развлекательный комплекс в массивных зданиях «сталинской постройки», занимающих целый квартал и расположенных буквой «П». С тыла он примыкал к больнице и казармам, где располагался дополнительный склад оружия. Там же содержали пленных и зверски их пытали.

По городу бродили «летучие группы» вооружённых людей, которые отлавливали членов партии, военнослужащих и членов их семей — по спискам. Иногда людей линчевали по доносу соседей, иногда вычисляли прямо на улице по характерной обуви, которую выдавали в спецраспределителях.

В ход идет бензин — прислужников «старого режима» сжигают заживо. Пойманным и убитым советским солдатам выкалывают глаза и вспарывают животы — глумятся над телами. Плененным перерезают сухожилия на ногах.

Многое потом спишут на уголовников и освобождённых из тюрем фашистов. Но показания очевидцев, а также видео и фото, сделанные корреспондентами, говорят в пользу того, что жестокость, граничившую с безумием, проявляли и простые люди, в том числе женщины. При этом врачи отказывались помогать как раненным советским солдатам, как и раненным венграм из числа сторонников правительства.

Люди революции

Известно дело молоденькой медсестры — студентки медицинского института Илоны Гизеллы Тот, которая во временной больнице на улице Домонкош собрала вокруг себя группу вооружённых людей и лично казнила пленных — вводила им в артерию бензин. После подавления восстания она была приговорена к смертной казни, а в современной Венгрии реабилитирована — на её доме теперь висит памятная табличка «герою борьбы за свободу».

Всего по приговору суда были казнено шесть женщин. Одна из них, Валерия Фридль, обвинялась в шпионаже — она передавала информацию на «Радио «Свобода». Другая, Мария Магори, была проституткой и наркоманкой (по этой причине некоторые в Венгрии считают, что она недостойна звания «героя восстания»), но весьма успешно кидала в советские танки коктейли Молотова. Ещё одна проститутка — Эржебет Шалаберт обвинялась в пытках пленных и причастности к массовому линчеванию.

К 1 ноября практически все ракошистские деятели сбегут сперва в штаб советского Особого корпуса в Сольноке, а затем и в СССР. Но повлиять на что-либо правительство Надя уже не в состоянии.

Один из лидеров вооружённых групп Йожеф Дудаш, известный авантюрист из Трансильвании, нападает на Госбанк и выносит оттуда миллион форинтов «на нужды восстания». Затем захватывает редакцию газеты «Szabad nep» и на её базе начинает выпускать свой «боевой листок», в котором отказывается признавать правительство Надя.

В его отряде особо выделяется колоритная фигура Кемаля Экрема. Бывший гражданин Югославии турко-славянского происхождения исповедует радикальный венгерский национализм. Судили его потом «явочным порядком» — как человека без гражданства, расстреляв вместе с Дудашем.

В обстановке безвластия проявили себя и венгерские военные, точнее двое. Полковник Пал Малетер стал единственным офицером венгерской армии, открыто перешедшим на сторону восставших — и был провозглашён за это министром обороны.

В 1942 году молодой лейтенант Малетер попал в советский плен, был перевербован, направлен в школу диверсантов, а после нее заброшен на парашюте в Трансильванию, чтобы устраивать диверсии в немецком тылу. После войны он был начальником охраны венгерского правительства, с 1953 года командовал вспомогательными инженерными батальонами, а в дни восстания совместно с генералом Белой Кирайем стал сопредседателем так называемого «Комитета революционных сил», который должен был руководить разрозненными группами повстанцев.

Малетер пытался наладить дисциплину. С этой целью он даже приехал в «Корвин», где приказал расстрелять 12 мародёров. Высокий, статный, он хорошо смотрелся на фото западных корреспондентов.

На остров Чепель, где на базе Текель располагалось советское командование, Малетер вместе с делегацией венгерских военных прибыл 3 ноября. Председатель КГБ Серов вместо переговоров «о выводе советских войск» просто арестовал его, начгенштаба Иштвана Ковача и начальника оперативного управления генштаба полковника Миклоша Сюча. Мелетера казнили в 1958-м вместе с Имре Надем.

Его «коллега», генерал Бела Кирай, удостоенный во время войны немецкого Железного креста с мечами за оборону Закарпатья от советских войск, к моменту начала восстания находился в тюремной больнице. 3 ноября он уже в одиночку становится «главнокомандующим» восстанием, но руководит им из пригорода Будапешта, а затем и вовсе перемещается в провинцию.

Кирай выступал за линчевание всех коммунистов и противников восстания и до последнего пытался оборонять ключевые позиции в Будапеште, включая «Корвин». Подавляющее большинство венгерских офицеров Кирая не поддерживало, а сам он постоянно конфликтовал с Малетером, который, в свою очередь, был подозрителен для большинства повстанцев.

В конце концов Кираю удалось бежать на запад, где он долго возглавлял венгерскую эмиграцию. После 1989 года вернулся в Венгрию, был депутатом 1990-1994 годах, умер в 2009-м.

На эту тему

Русские пришли

Ещё 30 октября, когда в Будапеште уже шла кровавая бойня, советское правительство приняло Декларацию об основах взаимоотношений с социалистическими странами. В нем говорится: в Венгрии происходит «справедливое и прогрессивное движение трудящихся», к которому просто примкнули реакционные силы, и Москва готова к переговорам с правительством Венгерской народной республики.

Терпение лопается примерно 2 ноября, когда становится окончательно понятно, что это уже не «прогрессивное движение трудящихся». Принято решение создать «рабоче-крестьянское правительство» в Сольноке во главе с Яношем Кадаром. Он был в 1952 году обвинён в «титоизме», вместе с бывшим главой МИД Дьюлой Каллаи приговорён к пожизненному заключению, причём некоторое время содержался в СССР во Владимирском централе, и освобождён был только после отстранения Ракоши.

Одновременно Жуков отдаёт приказ о начале операции «Вихрь» по освобождению Будапешта.

Особый корпус советской армии по заранее разработанному плану входит в город 4 ноября. Вопреки поздней интерпретации, штурм центра не был «сплошным» и не опирался только на танки. Были созданы штурмовые группы, которые занимали основные городские здания, включая тот самое Радио, и вокзалы.

Весь день советские войска продвигаются до бульварного кольца, где радиальные улицы на пересечении с бульварами образуют ключевые площади. Одну из них прикрывал «Корвин», ожесточённое сопротивление оказали также группы на площадях Москвы и Сени.

Во избежание больших потерь среди мирного населения отменяется воздушная атака — и бомбардировщики Ту-4 разворачивают уже в воздухе.

Бои продолжаются вплоть до 7 ноября (в основном вокруг укреплённых позиций восставших), когда в Будапешт прибывает Янош Кадар. Квартал «Корвин» разрушен огнём прямой наводкой из танков и СУ, а вместе с ним примерно 4 тысяч зданий. Остатки повстанцев или сдаются, или уходят в подполье. Имре Надь скрывается в югославском посольстве, а кардинал Миндсенти в американском.

Точное количество погибших неизвестно, как и потери советских войск в технике. Называются цифры вплоть до трех тысяч венгров с обеих сторон.

26 советских солдат и офицеров получили Звезду Героя (в том числе маршал Жуков — четвёртую), 13 из них — посмертно.

Уголок праведников

Все эти события, несмотря на их скоротечность, быстро обросли мифологией со специфическим пантеоном мучеников. Так, в Венгрии чуть ли не канонизировали 15-летнюю медсестру еврейского происхождения Эрику Селеш, погибшую 8 ноября в бою с советскими солдатами.

Эрика Селеш (фото: кадр из видео)

Она вошла в историю благодаря знаменитой цветной фотографии, на которой красивая блондинка, одетая в ватник и чёрный берет, держит в руках автомат ППШ. А сейчас культ Эрики Селеш стал особенно важным — её противопоставляют ультраправой партии Йоббик, которая сводит всю историю восстания 1956 года к засилью евреев при Ракоши.

По иронии судьбы, одним из основателей крайне правого «хунгаристского» движения в современной Венгрии стал Дьёрдь Кемаль-Экрем — сын Экрема Кемаля, то есть человека совсем не венгерского происхождения.

Еще одной культовой фигурой стал Гергей Понгратц — агроном из Трансильвании, сын армянина и польки. К 8 ноября командовавший тогда обороной «Корвина» спортивный инструктор Ласло Ковач, поняв безнадёжность ситуации, пошёл на переговоры с командиром советской 33-й гвардейской механизированной дивизии генерал-майором Георгием Обатуровым. Ковач склонялся к компромиссу при посредничестве венгерского армейского генерала Дьюлы Варади. Тогда Понгратц отстранил Ковача от командования и захватил власть в «Корвине», что привело к затягиванию боёв ещё на сутки, а потом сумел скрыться и уйти в Австрию.

После 1990 года Понгратц вернулся в Венгрию и стал одним из основателей партии «Йоббик».

Что же касается Имре Надя, его обманом выманили из югославского посольства, некоторое время содержали в Румынии, а затем передали венграм. Москва неоднократно просила Кадара пощадить Надя, но тот остался непреклонен — вместе с Малетером и журналистом Миклошем Гимешем бывший премьер были казнен летом 1958 года.

При этом многие рядовые участники восстания получили не слишком большие сроки, а после и вовсе были амнистированы. Под смертную казнь попадали в основном зачинщики, командиры и те, кто участвовал в садистских казнях пленных и советских солдат.

Читать тома их показаний — очень нелёгкое дело из-за изобилия кровавых подробностей. Почему за такой короткий срок, буквально за пару дней из многих венгров вдруг вылезла жестокость степный кочевников — загадка не только для историков, но и для этнографов.

Далеко идущие выводы

События осени 1956 года сильно повлияли на советское руководство — особенно на тех, кто непосредственно в них участвовал.

Например, Юрий Андропов (тогда — посол в Венгрии) стал с сильным недоверием относиться к творческой интеллигенции, которую считал главным зачинщиком венгерских событий. И именно после 1956 года здание КГБ СССР на Лубянке было «инкрустировано» гранитными камнями, которые никакой танк не возьмёт.

Михаил Суслов ещё больше укрепился во мнении, что никакие отклонения от генеральной линии партии в сторону либерализации неприемлемы — и впоследствии на корню их давил.

В свою очередь, Янош Кадар весьма грубо обошёлся с ракошистами, к которым имел личный счёт.

Сам Ракоши уехал в СССР (он был женат на Феодоре Корниловой — якутке по происхождению, дружившей с женой Андропова и пользовавшейся уважением в Венгрии), но Кадар неоднократно требовал «загнать его за Можай», в результате чего «лучший ученик Сталина» до своей смерти в 1971 году жил то в Арзамасе, то в Киргизии, а умер вообще в Горьком.

Михай Фаркаш и его сын Владимир сели в тюрьму за массовые репрессии. После освобождения их не допускали на государственную службу. Младший работал на заводе, в конце 1980-х годов как бы раскаялся, написал книгу «Я был полковником госбезопасности» и активно клеймил ракошистский. А старший покончил жизнь самоубийством в состоянии депрессии (хотя есть и другие версии).

Габор Петер также был осуждён за незаконные репрессии, а после освобождения работал сперва портным, затем библиотекарем. То есть Кадар сделал всё, чтобы демонтировать остатки ракошизма и дистанцироваться от недавнего прошлого, но в целом сделал из восстания те же выводы, что и советское руководство — если что, то сразу давить. В 1968 году он выступил одним зачинщиком вторжения в Чехословакию

В советской диссидентской среде, напротив, бытовало романтические представления о повстанцах как о борцах со сталинизмом, ведь официальная пропаганда замалчивала детали происходившего, а из официальных заявлений мало что можно было понять.

Венгры пару лет распространяли хорошо иллюстрированные брошюры на эту тему (детям лучше не смотреть), но до Советского Союза они практически не доходили. В Москве старались лишний раз не «расчёсывать» отношение к Венгрии как к лояльному союзнику — куда более лояльному, чем, например, Польша.

В том числе и поэтому в безразлично-отстранённом отношении современных россиян к восстанию советских венгров нет ничего удивительного. Хотя помнить там есть о чем — и ради кого.

* СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента

Источник