- Химик.ПРО – решение задач по химии бесплатно

- Решение задачи

- Урок №8. Диссоциация кислот, оснований и солей

- 1.4.5. Электролитическая диссоциация электролитов в водных растворах. Сильные и слабые электролиты.

- Диссоциация кислот

- Диссоциация оснований

- Диссоциация солей

- Соляная кислота это электролит

- Содержание

- Степень диссоциации [ править | править код ]

- Классификация [ править | править код ]

- Использование термина [ править | править код ]

- В естественных науках [ править | править код ]

- В технике [ править | править код ]

- В электрохимии [ править | править код ]

- В источниках тока [ править | править код ]

- Электролитический конденсатор [ править | править код ]

- Активности в электролитах [ править | править код ]

Химик.ПРО – решение задач по химии бесплатно

К какому объёму воды следует добавить 1 миллилитр соляной кислоты (HCl) с молярной концентрацией 0,1 моль/л, чтобы получить раствор с рОН 11?

Решение задачи

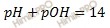

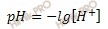

Используя формулу, вычислим pH раствора:

Водородный показатель (pH) раствора численно равен отрицательному десятичному логарифму концентрации ионов водорода в этом растворе.

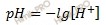

По формуле вычислим концентрацию ионов водорода:

[H + ] = 10 -3 = 0,001 (моль/л).

Соляная кислота вода

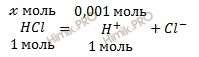

По уравнению диссоциации вычислим, молярную концентрацию полученной (после добавления воды) соляной кислоты (HCl), соляная кислота вода:

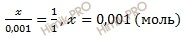

при диссоциации 1 моль HCl образуется 1 моль ионов H +

при диссоциации х моль HCl образуется 0,001 моль ионов H +

Следовательно, полученный раствор соляной кислоты (HCl) 0,001 моль/л. Соляная кислота вода

Напомню, молярная концентрация – число молей вещества содержащегося в единице объема раствора.

Исходя из выражения закона эквивалентов и учитывая, что количество кислоты при разбавлении сохраняется, справедливо выражение:

С1, С2 – концентрация исходного и полученного раствора соляной кислоты (HCl) соответственно;

V1, V2 – концентрация исходного и полученного раствора соляной кислоты (HCl) соответственно.

Получаем, соляная кислота вода:

V2 (HCl) = 0,1 ⋅ 1 /0,001 = 100 (мл).

V (H2O) = V2 (HCl) — V1 (HCl) = 100 — 1 = 399 (мл).

Источник

Урок №8. Диссоциация кислот, оснований и солей

Диссоциация кислот, оснований и солей в водных растворах

С помощью теории электролитической диссоциации дают определения и описывают свойства кислот, оснований и солей.

Диссоциация кислот

Кислотами называются электролиты, при диссоциации которых в качестве катионов образуются только катионы водорода (H + )

Многоосновные кислоты диссоциируют ступенчато:

Н 3 РО 4 ↔ Н + + Н 2 РО — 4 (первая ступень) – дигидроортофосфат ион

Н 2 РО — 4 ↔ Н + + НРO 2- 4 (вторая ступень) – гидроортофосфат ион

НРО 2- 4 ↔ Н + + PО З- 4 (третья ступень) – ортофосфат ион

Диссоциация многоосновной кислоты протекает главным образом по первой ступени, в меньшей степени по второй и лишь в незначительной степени — по третьей.

Диссоциация оснований

Основаниями называются электролиты, при диссоциации которых в качестве анионов образуются только гидроксид-ионы (OH — )

Щёлочи – это основания, растворимые в воде (основания щелочных и щелочноземельных металлов) : LiOH, NaОН, КОН, RbОН, СsОН, FrОН и Са(ОН) 2 , Sr(ОН) 2 , Ва(ОН) 2 , Rа(ОН) 2 , а также NН 4 ОН

Примеры уравнений диссоциации щелочей:

NH 4 OH ↔ NH + 4 + OH —

Многокислотные основания диссоциируют ступенчато:

Ba(ОН) 2 → Bа(ОН) + + OH — (первая ступень)

Ba(OH) + ↔ Ba 2+ +OH — (вторая ступень)

Диссоциация амфотерных оснований (амфолитов)

Амфолиты — это электролиты, которые при диссоциации одновременно образуют катионы водорода (H + ) и гидроксид-ионы (OH — )

Диссоциацию амфотерного гидроксида цинка Zn(ОН) 2 можно выразить уравнением:

2ОН — + Zn 2+ + 2Н 2 О ↔ Zn(ОН) 2 + 2Н 2 О ↔ [Zn(ОН) 4 ] 2- + 2Н +

Диссоциация солей

Солями называются электролиты, при диссоциации которых образуются катионы металлов, а также катион аммония (NH + 4 ) и анионы кислотных остатков.

Диссоциация средних солей

Na 3 PO 4 →3Na + + PO 3- 4

Кислые и основные соли диссоциируют ступенчато.

Диссоциация кислых солей

У кислых солей вначале отщепляются ионы металлов, а затем катионы водорода.

KHSO 4 → K + + HSO — 4

HSO — 4 ↔ H + + SO 2- 4

Диссоциация основных солей

У основных солей вначале отщепляются кислотные остатки, а затем гидроксид-ионы.

MgOHCl → MgOH + + Cl —

MgOH + ↔ Mg 2+ + OH —

ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЗАКРЕПЛЕНИЯ

Используя таблицу растворимости солей, кислот, оснований напишите уравнения диссоциации следующих веществ: HF, Mg(OH) 2 , CaCl 2 , Zn(NO 3 ) 2 , Ba(OH) 2 , K 2 SO 4 , H 2 SiO 3 , FeI 3 , NiCl 2 , H 3 PO 4 , Ca(OH) 2 , Na 2 CO 3 , Na 3 PO 4 , HNO 3 , KOH, Ba(OH) 2 , H 2 SO 3 , Ca(NO 3 ) 2 , Ca 3 (PO 4 ) 2 , H 2 S, NaOH, HBr

Источник

1.4.5. Электролитическая диссоциация электролитов в водных растворах. Сильные и слабые электролиты.

Как известно из курса физики, электрическим током называют упорядоченное движение заряженных частиц. В случае металлов, электропроводность обеспечивается подвижными электронами в кристалле, слабо связанными c ядрами атомов, что позволяет им направленно двигаться под действием разности потенциалов.

Кроме металлов, существуют также вещества растворы или расплавы которых проводят электрический ток. Такие вещества называют электролитами.

Электролиты — вещества, расплавы или водные растворы которых проводят электрический ток.

Но за счет чего обеспечивается электрическая проводимость расплавов и растворов электролитов?

Рассмотрим такое соединение как хлорида натрия. Это вещество характеризуется ионным строением. В узлах его структурной решетки находятся попеременно в шахматном порядке катионы натрия и анионы хлора:

Как можно видеть, заряженные частицы, которые могли бы быть обеспечивать электрическую проводимость присутствуют, но статичны, т.е. неподвижны в узлах решетки. Поэтому, чтобы электрический ток смог протекать через хлорид натрия, нужно еще и обеспечить «подвижность» ионов, из которых он состоит.

Как известно, для одного и того же вещества наиболее подвижны составляющие его частицы в том случае, когда он находится в жидком, а не в твердом агрегатном состоянии. Поэтому для того, чтобы хлорид натрия смог проводить электрический ток, его необходимо расплавить, т.е. превратить в жидкость. В результате сообщения энергии кристаллу хлорида натрия в виде большого количества теплоты частично разрушаются ионные связи Na + Cl − , т.е. происходит диссоциация на свободные подвижные ионы:

Na + Cl − ↔ Na + + Cl −

Однако, добиться диссоциации хлорида натрия можно не только его плавлением, но также и его растворением в воде. Но каким образом, это становится возможным? Ведь для того чтобы произошло разрушение кристаллической решетки требуется сообщить ей энергию, что и происходило при расплавлении. Откуда же берется энергия на разрушение решетки в случае растворения?

При помещении кристалла NaCl в воду его поверхность подвергается «облепливанию» молекулами воды или гидратации, в результате которой, ионам в структурной решетке сообщается энергия, достаточная для выделения из структурной решетки и «отправления в свободное плавание» в «оболочке» из молекул воды:

или более упрощенно:

NaCl ↔ Na + + Cl − (участвующие в гидратации кристалла NaCl и ионов молекулы воды не записываются)

Если энергия, выделяющаяся при гидратации кристалла, меньше энергии кристаллической решетки, то его растворение и диссоциация становятся невозможными. Например, поверхность кристалла сульфата бария, помещенного в водную среду, также покрывается молекулами воды, но выделяющаяся в результате этого энергия недостаточна отрыва ионов Ba 2+ и SO4 2- из кристаллической решетки и, как следствие, становится невозможно его растворение (на самом деле возможно, но в крайне малой степени, т.к. абсолютно нерастворимых веществ не бывает).

Аналогичным образом диссоциация осуществляется также гидроксидами металлов. Например:

Помимо веществ ионного строения, электролитически диссоциировать способны также и некоторые вещества молекулярного строения с ковалентным полярным типом связи, а именно кислоты. Как и в случае ионных соединений, причина образования ионов из электронейтральных молекул кроется в их гидратации. Существование гидратированных ионов энергетически более выгодно, чем существование гидратированных молекул. Например, диссоциация молекулы соляной кислоты выглядит примерно следующим образом:

Гидратация катионов водорода настолько сильна, что можно говорить не просто о катионе водорода, окружённом молекулами воды (как это было с катионами натрия), а о полноценной частице – ионе гидроксония H3O + , содержащей три полноценные ковалентные связи H-О, одна из которых образована по донорно-акцепторному механизму. Таким образом, уравнение диссоциации соляной кислоты правильнее записывать так:

Тем не менее, даже в этом случае, чаще всего, уравнение диссоциации соляной кислоты, впрочем, как и любой другой, записывают, игнорируя явное участие в диссоциации кислот молекул воды.

Диссоциация многоосновных кислот протекает ступенчато, например:

Таким образом, как мы уже выяснили, к электролитам относят: соли, кислоты и основания.

Для описания способности электролитов к электролитической диссоциации используют величину, которая называется степенью диссоциации (α).

Степень диссоциации – отношение числа продиссоциировавших частиц, к общему числу растворенных частиц.

Источник

Диссоциация кислот

При диссоциации кислот роль катионов играют ионы водорода (H + ), других катионов при диссоциации кислот не образуется:

Именно ионы водорода придают кислотам их характерные свойства: кислый вкус, окрашивание индикатора в красный цвет и проч.

Отрицательные ионы (анионы), отщепляемые от молекулы кислоты, составляеют кислотный остаток.

Одной из характеристик диссоциации кислот является их оснОвность — число ионов водорода, содержащихся в молекуле кислоты, которые могут образоываваться при диссоциации:

Процесс отщепления катионов водорода в многоосновных кислотах происходит ступенчато: сначала отщепляется один ион водорода, затем другой (третий).

Ступенчатая диссоциация двухосновной кислоты:

Ступенчатая диссоциация трехосновной кислоты:

При диссоциации многоосновных кислот самая высокая степень диссоциации приходится на первую ступень. Например, при диссоциации фосфорной кислоты степень диссоциации первой ступени равняется 27%; второй — 0,15%; третьей — 0,005%.

Диссоциация оснований

При диссоциации оснований роль анионов играют гидроксид-ионы (ОH — ), других анионов при диссоциации оснований не образуется:

Кислотность основания определяется кол-вом гидроксид-ионов, образующихся при диссоциации одной молекулы основания:

- однокислотные основания — KOH, NaOH;

- двухкислотные основания — Ca(OH)2;

- трехкислотные основания — Al(OH)3.

Многокислотные основания диссоциируют, по аналогии с кислотами, также ступенчато — на каждом этапе отщепляется по одному гидроксид-иону:

Некоторые вещества, в зависимости от условий, могут выступать, как в роли кислот (диссоциировать с отщеплением катионов водорода), так и в роли оснований (диссоциировать с отщеплением гидроксид-ионов). Такие вещества называются амфотерными (см. Кислотно-основные реакции).

Диссоциация Zn(OH)2, как основания:

Диссоциация Zn(OH)2, как кислоты:

Диссоциация солей

Соли диссоциируют в воде на анионы кислотных остатков и катионы металлов (или других соединений).

Классификация диссоциации солей:

- Нормальные (средние) соли получаются полным одновременным замещением всех атомов водорода в кислоте на атомы металла — это сильные электролиты, полностью диссоциируют в воде с образованием катоинов металла и однокислотного остатка: NaNO3, Fe2(SO4)3, K3PO4.

- Кислые соли содержат в своем составе кроме атомов металла и кислотного остатка, еще один (несколько) атомов водорода — диссоциируют ступенчато с образованием катионов металла, анионов кислотного остатка и катиона водорода: NaHCO3, KH2PO4, NaH2PO4.

- Основные соли содержат в своем составе кроме атомов металла и кислотного остатка, еще одну (несколько) гидроксильных групп — диссоциируют с образованием катионов металла, анионов кислотного остатка и гидроксид-иона: (CuOH)2CO3, Mg(OH)Cl.

- Двойные соли получаются одновременным замещением атомов водорода в кислоте на атомы различных металлов: KAl(SO4)2.

- Смешанные соли диссоциируют на катионы металла и анионы нескольких кислотных остатков: CaClBr.

Если вам понравился сайт, будем благодарны за его популяризацию 🙂 Расскажите о нас друзьям на форуме, в блоге, сообществе. Это наша кнопочка:

Код кнопки:

Политика конфиденциальности Об авторе

Источник

Соляная кислота это электролит

Содержание

Электроли́т — вещество, которое проводит электрический ток вследствие диссоциации на ионы, что происходит в растворах и расплавах, или движения ионов в кристаллических решётках твёрдых электролитов. Примерами электролитов могут служить кислоты, соли и основания и некоторые кристаллы (например, иодид серебра, диоксид циркония). Электролиты — проводники второго рода, вещества, электропроводность которых обусловлена подвижностью положительно или отрицательно заряженных ионов.

Степень диссоциации [ править | править код ]

Процесс распада молекул в растворе или расплаве электролита на ионы называется электролитической диссоциацией. Одновременно в электролите протекают процессы ассоциации ионов в молекулы. При неизменных внешних условиях (температура, концентрация и др.) устанавливается динамическое равновесие между распадами и ассоциациями. Поэтому в электролитах диссоциирована определённая доля молекул вещества. Для количественной характеристики электролитической диссоциации было введено понятие степени диссоциации [1] .

Классификация [ править | править код ]

Исходя из степени диссоциации все электролиты делятся на две группы:

- Сильные электролиты — электролиты, степень диссоциации которых в растворах равна единице (то есть диссоциируют полностью) и не зависит от концентрации раствора. Сюда относятся подавляющее большинство солей, щелочей, а также некоторые кислоты (сильные кислоты, такие как HCl, HBr, HI, HNO3, H2SO4).

- Слабые электролиты — степень диссоциации меньше единицы (то есть диссоциируют не полностью) и уменьшается с ростом концентрации. К ним относят воду, ряд кислот (слабые кислоты, такие как HF), основания p- , d- и f-элементов.

Между этими двумя группами чёткой границы нет, одно и то же вещество может в одном растворителе проявлять свойства сильного электролита, а в другом — слабого.

Использование термина [ править | править код ]

В естественных науках [ править | править код ]

Термин электролит широко используется в биологии и медицине. Чаще всего подразумевают водный раствор, содержащий те или иные ионы (напр., «всасывание электролитов» в кишечнике).

В технике [ править | править код ]

Слово электролит широко используется в науке и технике, в разных отраслях оно может иметь различающийся смысл.

В электрохимии [ править | править код ]

Многокомпонентный раствор для электроосаждения металлов, а также травления и др. (технический термин, например электролит золочения).

В источниках тока [ править | править код ]

Электролиты являются важной частью химических источников тока: гальванических элементов и аккумуляторов. [2] Электролит участвует в химических реакциях окисления и восстановления с электродами, благодаря чему возникает ЭДС. В источниках тока электролит может находиться в жидком состоянии (обычно это водный раствор) или загущённым до состояния геля.

Электролитический конденсатор [ править | править код ]

В электролитических конденсаторах в качестве одной из обкладок используется электролит. В качестве второй обкладки — металлическая фольга (алюминий) или пористый, спечённый из металлических порошков блок (тантал, ниобий). Диэлектриком в таких конденсаторах служит слой оксида самого металла, формируемый химическими методами на поверхности металлической обкладки.

Конденсаторы данного типа, в отличие от других типов, обладают несколькими отличительными особенностями:

- высокая объёмная и весовая удельная ёмкость;

- требование к полярности подключения в цепях постоянного напряжения. Несоблюдение полярности вызывает бурное вскипание электролита, приводящее к механическому разрушению корпуса конденсатора (взрыву);

- значительные утечки и зависимость электрической ёмкости от температуры;

- ограниченный сверху диапазон рабочих частот (типовые значения сотни кГц — десятки МГц в зависимости от номинальной ёмкости и технологии).

Активности в электролитах [ править | править код ]

Химический потенциал для отдельного i-го иона имеет вид: μ i = μ i 0 + R T l n a i , +RTlna_,>

Для электролита в целом имеем:

μ e l = ∑ i v i μ i = v + μ M + + v − μ A − = v + ( μ + 0 + R T l n a M + ) + v − ( μ − 0 + R T l n a A − ) = =sum _v_mu _=v_ mu _>+v_ mu _>=v_ (mu _ ^ +RTlna_>)+v_ (mu _ ^ +RTlna_>)=>

= ( v + μ + 0 + v − μ − 0 ) + R T l n ( a M + v − ⋅ a A − v − ) = μ 0 + R T l n a , mu _ ^ +v_ mu _ ^ )+RTln (a_>^>cdot a_>^>)=mu _ +RTlna,>

Таким образом, имеем:

a = a + v + ⋅ a − v − . ^>cdot a_ ^>.>

Усредненная активность иона равна:

a ± = [ a + v + ⋅ a − v − ] 1 v + + v − . ^>cdot a_ ^>

ight]^ +v_ >>.>

Для одно-одновалентного электролита v + = v − = 1 =v_ =1>

Для добавления растворов электролитов принято пользоваться моляльной (m) концентрацией (для разбавленных водных растворов m (в моль/кг) численно близка к с (молярной концентрации, в моль/л)). Значит, a i = γ i m i ,

1. Электролиты — это вещества, растворы или расплавы которых проводят электрический ток.

2. К электролитам относятся щелочи, растворимые соли и кислоты.

3. В водных растворах электролиты распадаются на ионы.

4. Неэлектролиты — вещества, растворы которых не проводят электрический ток.

5. К неэлектролитам относят простые вещества (металлы и неметаллы), оксиды, большинство органических веществ: углеводороды, спирты, альдегиды, углеводы, простые и сложные эфиры и др.

Давайте порассуждаем вместе

1. К электролитам относится

3) хлорид железа (II)

4) оксид железа (III)

Ответ: электролитом является хлорид железа (II) — растворимая соль

2. К электролитам относится

4) уксусная кислота

Ответ: электролитом является уксксная кислота — т.к. это растворимая кислота.

3. К слабым электролитам не относится

3) угольная кислота

4) уксусная кислота

Ответ: соляная кислота не относится к слабым электролитам, это сильный электролит

4. К сильным электролитам не относится

4) серная кислота

Ответ: сероводород — это слабый электролит, не относится к сильным электролитам

5. Сильным электролитом является

2) серная кислота

Ответ: серная кислота — сильный электролит

6. Не является электролитом

3) азотная кислота

Ответ: спирт не является электролитом

7. К электролитам относится

Ответ: Ca (OH)2 — малорастворимое основание, значит относится к электролитам

1.1. Электролитическая диссоциация. Степень диссоциации. Сила электролитов

Согласно теории электролитической диссоциации, соли, кислоты, гидроксиды, растворяясь в воде, полностью или частично распадаются на самостоятельные частицы – ионы.

Процесс распада молекул веществ на ионы под действием полярных молекул растворителя называют электролитической диссоциацией. Вещества, диссоциирующие на ионы в растворах, называют электролитами. В результате раствор приобретает способность проводить электрический ток, т.к. в нем появляются подвижные носители электрического заряда. Согласно этой теории, при растворении в воде электролиты распадаются (диссоциируют) на положительно и отрицательно заряженные ионы. Положительно заряженные ионы называют катионами; к ним относятся, например, ионы водорода и металлов. Отрицательно заряженные ионы называются анионами; к ним принадлежат ионы кислотных остатков и гидроксид-ионы.

Для количественной характеристики процесса диссоциации введено понятие степени диссоциации. Степенью диссоциации электролита (α) называется отношение числа его молекул, распавшихся в данном растворе на ионы ( n ), к общему числу его молекул в растворе ( N ), или

α =

Степень электролитической диссоциации принято выражать либо в долях единицы, либо в процентах.

Электролиты со степенью диссоциации больше 0,3 (30%) обычно называют сильными, со степенью диссоциации от 0,03 (3%) до 0,3 (30%)—средними, менее 0,03 (3%)—слабыми электролитами. Так, для 0,1 M раствора CH 3 COOH α = 0,013 (или 1,3 %). Следовательно, уксусная кислота является слабым электролитом. Степень диссоциации показывает, какая часть растворенных молекул вещества распалась на ионы. Степень электролитической диссоциации электролита в водных растворах зависит от природы электролита, его концентрации и температуры.

По своей природе электролиты можно условно разделить на две большие группы: сильные и слабые. Сильные электролиты диссоциируют практически полностью (α = 1).

К сильным электролитам относятся:

1) кислоты ( H 2 SO 4 , HCl , HNO 3 , HBr , HI , HClO 4 , H М nO 4 );

2) основания – гидроксиды металлов первой группы главной подгруппы (щелочи) – LiOH , NaOH , KOH , RbOH , CsOH , а также гидроксиды щелочноземельных металлов – Ba ( OH )2 , Ca ( OH )2, Sr ( OH )2;.

3) соли, растворимые в воде (см. таблицу растворимости).

Слабые электролиты диссоциируют на ионы в очень малой степени, в растворах они находятся, в основном в недиссоциированном состоянии (в молекулярной форме). Для слабых электролитов устанавливается равновесие между недиссоциированными молекулами и ионами.

К слабым электролитам относятся:

1) неорганические кислоты ( H 2 CO 3 , H 2 S , HNO 2 , H 2 SO 3 , HCN , H 3 PO 4 , H 2 SiO 3 , HCNS , HСlO и др.);

3) гидроксид аммония ( NH 4 OH );

4) большинство органических кислот

(например, уксусная CH3COOH, муравьиная HCOOH);

5) нерастворимые и малорастворимые соли и гидроксиды некоторых металлов (см. таблицу растворимости).

Процесс электролитической диссоциации изображают, пользуясь химическими уравнениями. Например, диссоциация соляной кислоты (НС l ) записывается следующим образом:

Основания диссоциируют с образованием катионов металла и гидроксид-ионов. Например, диссоциация КОН

Многоосновные кислоты, а также основания многовалентных металлов диссоциируют ступенчато. Например,

H2CO3

HCO3 –

Первое равновесие – диссоциация по первой ступени – характеризуется константой

Для диссоциации по второй ступени:

В случае угольной кислоты константы диссоциации имеют следующие значения: KI = 4,3 × 10 –7 , KII = 5,6 × 10 –11 . Для ступенчатой диссоциации всегда KI>KII>KIII> . , т.к. энергия, которую необходимо затратить для отрыва иона, минимальна при отрыве его от нейтральной молекулы.

Средние (нормальные) соли, растворимые в воде, диссоциируют с образованием положительно заряженных ионов металла и отрицательно заряженных ионов кислотного остатка

Кислые соли (гидросоли) – электролиты, содержащие в анионе водород, способный отщепляться в виде иона водорода Н + . Кислые соли рассматривают как продукт, получающийся из многоосновных кислот, в которых не все атомы водорода замещены на металл. Диссоциация кислых солей происходит по ступеням, например:

KHCO 3 → K + + HCO 3 – (первая ступень)

HCO 3 –

Однако степень электролитической диссоциации по второй ступени очень мала, поэтому раствор кислой соли содержит лишь незначительное число ионов водорода.

Основные соли (гидроксосоли) – электролиты, содержащие в катионе одну или несколько гидроксо-групп OH – . Основные соли характерны для многовалентных металлов. Основные соли диссоциируют с образованием основных и кислотных остатков. Например:

FeOHCl 2

FeOH 2+

( ZnOH )2 SO 4

ZnOH +

Источник