Учение о стихиях — предыстория науки

Философы древности — а тогда философией считалась вся наука — понятию «элемент» придавали иной смысл, нежели современные ученые. Это слово означало «стихия». Такими стихиями считались вода, огонь, воздух и земля. В них ученые пытались найти первооснову всего в мире.

Так, древнегреческий философ Фалес Милетский (640/624—548/545 гг. до н. э.) полагал, что источником всего является вода, и даже земля образуется при сгущении воды.

Последователь Фалеса Анаксимандр (610— 547 гг. до н. э.) думал, что источник всех вещей — первовещество апейрон, которое разделяется на воду, воздух, огонь и землю.

Его ученик Анаксимен (ок. 585—525 гг. до н. э.) говорил, что первоосновой всего является воздух, а земля представляет собой его сгусток. Ученый считал Землю шаром, который находится в центре Вселенной.

Философы других школ также развивали свои идеи. Так, Ксенофан Колофонский (ок. 565—473 гг. до н. э.), который принадлежал к элейской школе, утверждал, что первооснова всего — земля.

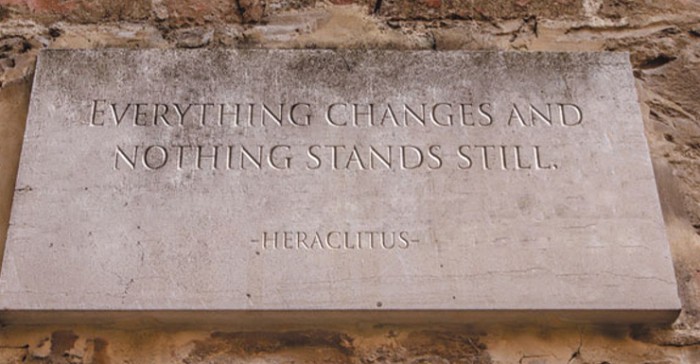

Гераклит Эфесский (ок. 540—480 гг. до н. э.) говорил, что Вселенная постоянно меняется. Значит, первоосновой является огонь — наиболее изменчивый элемент.

Эмпедокл (он. 490—430 гг. до н. э.) считал, что первоначал четыре: это огонь, вода, воздух и земля. Они объединяются из-за любви, а разъединяются из-за вражды.

Аристотель (384—322 гг. до н. э.) утверждал, что четыре стихии — это различные проявления первоматерии. Причем она каждый раз проявляет два свойства. Так, огонь — это сухость и тепло, вода — холод и влажность, земля — холод и сухость, а воздух — тепло и влажность. Аристотель считал, что свойства эти меняются и стихии могут переходить друг в друга.

Источник

Эмпедокл и его учение о четырех стихиях

ТЕМА ОГНЯ В ГРЕЧЕСКОЙ ФИЛОСОФИИ ДОСОКРАТОВСКОГО ПЕРИОДА

ГЛАВА 4. ЭМПЕДОКЛ И ЕГО УЧЕНИЕ О ЧЕТЫРЕХ СТИХИЯХ

Диоген Лаэртский относил Эмпедокла к пифагорейцам. В наше время его часто называют эклектиком, так как его учение использует элементы почти всех предшествовавших систем. Однако его учение в целом вполне самобытно. Эмпедокл всегда был популярен и является одним из наиболее цитируемых и хорошо сохранившихся авторов среди досократиков. В его творчестве с замечательной выпуклостью проявляется «протофилософское» качество досократиков: его философская интуиция неотличима от религиозного откровения, а взлёт научной мысли – от поэтической образности. Центральная идея космогонии Эмпедокла: Любовь и Вражда формируют мир из четырех стихий-первоэлементов: земли, воды, воздуха и огня/1/.

Его система напоминает о «стихийном материализме» милетской школы, однако стихии в его учении играют совсем другую роль. Ионийские философы спорили о том, какая из стихий является единственным источником всего сущего. Избранная на эту роль стихия приобретала магическую способность порождать из себя весь видимый и невидимый мир. Эмпедокл же предложил считать все четыре стихии (землю, воду, воздух и огонь) первичными элементами материи. Все вещества состоят из этих четырех элементов, смешанных в разной пропорции: реальная земля содержит воду, реальный огонь содержит землю и воздух и т.п. В живом организме кости отличаются от мышечной ткани тем, что в них больше земли (твердости) и меньше воды (текучести). Мир начинает формироваться благодаря действию Вражды (разделяющей силы) путем выделения элементов из первоначальной однородной смеси: так появляются земля-материк, вода рек и океанов и воздух (атмосфера). Затем благодаря действию Любви путем синтеза тех же четырех элементов образуются живые существа: в нас присутствуют твердая компонента (земля), жидкая (вода), дыхание (воздух) и тепло (огонь). Души также состоят из тех же четырех стихий, причем люди с разным характером имеют разный состав компонент /2/.

Эта идея Эмпедокла оказалась настолько удачной и долгоживущей, что она использовалась наукой вплоть до Нового Времени. Даже сейчас мы продолжаем анализировать личности и характер окружающих, рассуждая о том, в ком из них преобладает Воздух или Земля, а в ком Вода или Огонь. Сама по себе концепция составленности материи из ограниченного набора первичных элементов остается базой современной науки о веществе, как химии, так и ядерной физики. Кроме того Эмпедокл впервые разделил «живые стихии» на пассивную часть (материя) и активную (силы). Объяснение движения мира через воздействие внешних сил на пассивную материю было важным открытием Эмпедокла, на котором по сути базируется вся классическая механика: в ней фигурируют материальные точки или тела приводимые в движение силовыми полями или точечными силами.

В системе Эмпедокла действуют две силы – Любовь/3/ и Вражда/4/. Любовь соединяет, Вражда разъединяет. Космогония Эмпедокла заключается в разъяснении того, как именно совместное действие Любви и Вражды сформировало мир вещей и куда направлена дальнейшая эволюция. Эмпедокл представляет себе первоначальный хаос как однородную смесь четырех элементов. Эта первоматерия совершает интенсивное вихревое движение, в котором более тяжелые элементы (земля и вода) остаются в центре, а более легкие (воздух и огонь) поднимаются к периферии, где формируется небо. Небо состоит из огня-эфира/5/, который собственно и есть огонь в наиболее чистом виде /6/. Земной физический огонь – это смесь огня как такового и других элементов, которыми он питается. Поэтому земной огонь дымит и обжигает.

Взгляды Эмпедокла характеризуют с новой стороны восприятие древними огня. Качества, приписываемые огню, проявляются здесь в сопоставлении с другими элементами-стихиями. Огонь — это наиболее легкий из четырех элементов; он образует наиболее тонкую материю, из которой состоят боги и демоны. Таким образом подтверждается, что огненная природа духовного является общим местом древней физики: мы встречаем эту идею в разных вариантах у Пифагора, Гераклита, Эмпедокла и, как будет видно, даже у «материалиста» Демокрита. Подчеркнем, что огонь-первоэлемент у Эмпедокла не тождествен природному огню, а представляет собой огонь в наиболее чистой форме, как небесное по своей природе начало движения, тепла, света и жизни.

Эмпедокл разработал оригинальную теорию восприятия, которая построена на простом принципе: подобное воспринимается подобным/7/. Так как свет является проявлением огня, то для восприятия света в глазу должен быть огонь. Огонь, по Эмпедоклу, находится в центре глаза и окружен землей и воздухом, которые распознают себе подобные элементы в видимом мире. При всей наивности такой концепции с точки зрения современной науки, «пламенный взор» и «огонь в глазах» занимают важное место в нашем языке и системе образов, в частности неоднократно используется в Библии/9/.

Обратим внимание на центральную роль Любви в учении Эмпедокла. Любовь выступает животворным началом: она созидает мир, и формирует живые существа. Любовь руководит мудрым и возводит его к высшим ступеням бытия. Эмпедокл был пацифистом и противником насилия, что было необычно в эпоху восхищения подвигами героев и военной доблестью. В учении Эмпедокла сильно выражена религиозно-мистическая компонента/10/. Он верил в переселение душ /11/. Самого себя он считал инкарнацией павшего бога, который искупал прошлые грехи в новых рождениях, причем он сам был последней ступенью в череде воплощений перед окончательным высвобождением «своего» бога и его приобщением к сонму бессмертных. Близость к божественному финалу наделяла Эмпедокла магической силой: его жизнеописание сообщает, что он повелевал ветром и дождями и даже воскрешал умерших.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. В литературе дискутируется соответствие между богами и элементами у Эмпедокла. Традиционно считалось (согласно Диогену Лаэртскому), что Зевс соответствует огню, Гера – воздуху, Аид – земле, а Персефона – воде. Кингсли однако доказывает, что Зевс соответствует воздуху, Гера – земле, а Аид — огню. Предполагаемая связь между Аидом и огнем особенно интересна. Она обосновывается пифагорейским учением о центральном огне, который рассматривался не как астрономическое тело подобное Солнцу (в современном представлении), а принадлежал невидимому подземному царству. См. P. Kingsley. Ancient philosophy, mystery and magic: Empedocles and Pythagorean tradition. Oxford Univ. Press, 1995.

2. Таким образом стихии имеют аспект одушевленности, однако в целом они являются скорее пассивной материей, кирпичиками мироздания. Напомним, что Эмпедокл и его современники считали душу разновидностью «живой материи».

3. Из четырех слов греческого языка, обозначающих «любовь» (филия, агапэ, сторгэ,эрос), Эмпедокл использовал слово «филия», которое обозначает дружеское отношение или расположение к тому, что нравится. «Филию» Эмпедокла можно было бы также перевести как «дружбу» или даже «сродство», имея в виду употребление последнего слова в химии для обозначения стремления веществ к реакциям слияния.

4. «Вражду» Эмпедокла (Нейкос) также переводят как «распрю», см. А.В. Лебедев. Фрагменты древнегреческих философов. Гл. 31, Эмпедокл, с. 330.

5. Термин «эфир» неоднозначен. Кингсли пишет, что первоначально он обозначал просто воздух, или даже влажный воздух, а в дальнейшем стал обозначать наиболее тонкую «небесную материю».

6. Псевдо-Плутарх пишет об Эмпедокле: «по его словам, из первоначальной смеси элементов выделился воздух и разлился вокруг в виде сферы. Вслед за воздухом стремительно вырвался огонь и, не имея другого места, побежал вон наверх, располагаясь под воздушным льдом небосвода» (А. В. Лебедев, гл. 31, Эмпедокл, 210,А30). Таким образом, небесный огонь находится на самом верху под небесной твердью и испускает дневной свет. Сама небесная тверь образована действием огня; мы знаем из земного опыта, что огонь может способствовать затвердению материалов (Дж. Барнет, гл. 112-113). Читаем далее у Псевдо-Плутарха: «вокруг Земли вращаются два полушария: одно — целиком из огня, второе — смешанное из воздуха и небольшого количества огня; последнее, как он полагает, и есть ночь» (а первое – день). Солнце светится отраженным светом (как у пифагорейцев); там же: «Солнце по своей природе не огонь, а отражение огня, подобное тому, что бывает в воде».

7. Идея о восприятии подобного подобным перекликается с теорией резонанса и с представлениями о симметричной роли излучения и приема радиоволн в антеннах.

8.См. Дж. Барнет, гл. 118.

9.В видении пророка Даниила глаза божественного мужа напоминают горящие светильники (Дан. 10:6). Автор Откровения видит «пламень огненный» в очах Сына Человеческого (Откр. 1:14), см также Откр. 2:18, 19:12.

10. Кингсли и многие другие современные авторы подчеркивают, что для правильного понимания Эмпедокла и вообще досократиков в контексте своей эпохи следует отказаться от принятых позднейшей наукой разграничений между магией и наукой, а также между магией и религией. Древние мыслители воспринимали космос как живой организм связанный с человеческим миром. Им было чуждо современное восприятие вселенной как механической системы.

11.Подобно некоторым сектам индуизма, вера в переселение душ привела Эмпедокла к крайнему вегетарианству.

Единый пдф-файл, соответствующий полному содержанию данного сборника, можно скачать здесь

Фрагменты ранних греческих философов. А.В. Лебедев. М., 1989. http://www.nsu.ru/classics/plato/vorsokratiker2.htm#31

С. Н. Трубецкой. Метафизика древней Греции. М., «Мысль», 2003

P. Kingsley. Ancient philosophy, mystery and magic: Empedocles and Pythagorean tradition. Oxford Univ. Press, 1995.

Источник

Стихии (философия)

- Стихи́и или элеме́нты (лат. elementa «первовещество»; от др.-греч. στοίχος «члены ряда», то есть первоначально «буквы алфавита») в античной и средневековой натурфилософии — четыре первоначальных вещества, к которым также добавлялся «пятый элемент». Понятие впервые в традиционном смысле было употреблено Платоном, который считал стихии правильными многогранниками, Аристотель развил идею до универсального философского понятия. В Средневековье учение о первоэлементах было одной из теоретических основ алхимии и астрологии.

В древнекитайской философии существует аналогичное учение — У-син, в котором называется пять элементов или стихий.

Связанные понятия

Упоминания в литературе

Связанные понятия (продолжение)

Запросы «параллельный мир» и «параллельные миры» перенаправляется сюда; см. также другие значения.Мультивселе́нная (реже Метавселенная) (англ. multiverse, meta-universe) — гипотетическое множество всех возможных реально существующих параллельных вселенных (включая ту, в которой мы находимся). Представления о структуре Мультивселенной, природе каждой вселенной, входящей в её состав, и отношениях между этими вселенными зависят от выбранной гипотезы. Вселенные, входящие в Мультивселенную, называются.

Греческий философ Аристотель (384 до н. э. — 322 до н. э.), ученик Платона, разработал множество физических теорий и гипотез, основываясь на знаниях того времени.

С ранних времен человек задумывался об устройстве окружающего его мира как единого целого. И в каждой культуре оно понималось и представлялось по-разному. Так, в Вавилоне жизнь на Земле тесно связывали с движением звезд, а в Китае идеи гармонии переносились на всю Вселенную.

Источник

Стихия мира огонь вода воздух земля философия

Нравственность — мораль, один из основных способов нормальной регуляции действий человека в обществе.

Мифология — форма общественного сознания, способ понимания природной и социальной действительности на ранних стадиях общественного развития.

Концепт — смысл, содержащий понятия, понимание и адекватное восприятие.

Воздух – фундаментальная стихия мироздания, соотносится с мужским легким, духовным началом. Описывается в виде дыхания. Дуновения ветра.

Огонь — фундаментальная стихия мироздания, соотносится с мужским началом. Огонь это первичный материал.

Вода — фундаментальная стихия мироздания, соотносится с женским началом. Эквивалент первобытного хаоса.

Земля — фундаментальная стихия мироздания, соотносится с женским, плодородным началом. Рассматривалась как расчленение хаоса, начало жизни во вселенной.

Всякая мифология плоть от плоти народа, ее создателя. В ней, как в зеркале, отражается характер народа-родителя, ценности, которые он превозносит – и антицености, которые им порицаются. Мифологи, точнее самый ее дух, находиться в непосредственной связи со средой обитания народа. И весьма любопытно сравнивать между собой мифологические системы различных народов, обнаруживая схожести и различия.

Восприятие стихий у каждого народа было по-разному. Но если проследить сходства и различия между мифами, то выявляется определенная закономерность в восприятии стихий. Так огонь и воздух в основном являлись мужскими началами, а вода и земля женскими. При соединении этих стихий могут появляться другие. Поэтому очень редко, что бы поклонялись одной стихии. У многих народов были первобытные стихии, из которых потом появлялись другие стихии. Очень распространен миф о мировом океане, который в начале был Перворожденным Хаосом, из которого появились Мать-земля, небо-Отец и Человек. Естественно, что у каждого народа, в зависимости от его географического местоположения преобладание и другие стихии. Так у народов, занимающихся земледелием, главенствующее положение занимали стихии земли и воды; у рыбаков вода и воздухи т.д.

Но, не смотря на все эти различия, все народы брали за основу именно четыре основные стихии.

Человека можно поставить и с краю, и в центре круга. Это зависит от того, как Человек сам воспринимает себя, свое место в этом мире и свое значение.

Архаичные представления о взаимоотношении сил природы и людей нашли отражение не только в обрядах, запретах, предписаниях, но и фольклорных произведениях разных жанрах: сказках, былинах, легендах, мифологических рассказах, заговорах, пословицах, поговорках.

Развитие отношения к природным стихиям можно проследить на примере славянской мифологии.

Мать — сыра земля

В народных представлениях земля осмыслялась как одна из основных стихий мироздания и как источник жизни всего живого, в том числе и человека. Отсюда древнее уважительное название ее «Матерью — сырой землей».

Важным в традиционном названии является эпитет «сыра», указывающий на связь стихии земли и воды, представляющую собой необходимое условие для жизнетворения.

В заговорах нередко встречается формулы «земля-мать, небо-отец», «небо-ключ, земля-замок», свидетельствуют о восприятии неба и земли в мифологическом сознании как супружеской пары.

К земле всегда относились с особым почтением, соблюдая все предписанные запреты и правила поведения с нею. Широко распространялись запреты плевать на землю. Ей так же предписывались очистительные свойства и магическая сила. Землю знахари использовали как лекарство, растворяя в воде и давая выпить больным. Считалось, что родная земля очистит от хвори, где бы человек ни находился. Земля с могилы. По народным представлениям, помогает избавиться от страха, тоски, болезни.

К земле относились на только как чистой, но святой. Святость заключается в том. Что она не держит в себе ничего не чистого. Так, она не принимает умерших колдунов и ведьм, и необходимы специальные обряды для того, что бы эти нечистые покойника не выходили из могил.

Особое отношение всегда было к родной земле, той, где родился человек. Уезжая на долгий срок из дома, люди брали с собой родную землю. Считалось, что она защитит от болезни на чужбине, от врагов и невзгод, а так же от тоски по родине. Приезжая в новое место и строя там дом перед порогом бросали горсть родной земли, ступали на нее и говорили: «По своей земле хожу». Во время похорон на чужой стороне для родственников умершего было большой отрадой, если они могли бросить в могилу горсть земли с родины.

Среди православных людей широко было распространено представление о том, что у человека есть три матери: первая — Пресвятая Богородица, которая родила Спаса всего мира, вторая мать — Земля, от которой все созданы и в которую все вернутся после смерти, и третья мать — та, которая в утробе носила и родила. Поэтому считалось большим грехом осквернить или обидеть одну из них.

Вода, как и земля, в народных представлениях является одной из основных стихий мироздания. В космогонических мифах многих культурных традиций вода выступает в роли первоначального хаоса, из которого формируется мировое пространство.

Мотивы возникновения водных объектов нередко встречаются в фольклорных текстах, содержащих мифологический пласт повествования, в частности сказках и былинах.

Водные объекты в народной традиции воспринимались так же как место обитания душ умерших и нечистой силы. С представлениями о том, что после смерти человека его душа находиться в воде, связаны традиционные запреты, использовать воду, имеющуюся в доме в период смерти.

Воду воспринимали как положительную стихию, когда ее наделяли очистительными свойствами, когда считали источником жизни. Но вода была и злом, особенно если это связывалось с трагедией, такой как наводнение. Когда она уноси жизни людей. В связи, с чем ее наделили посреднической функцией в связи с потусторонним миром.

Традиционно воде предписывалась очистительная функция, что в значительной степени объясняется ее физическими свойствами. Представление о воде как о чистой и очищающей стихии предопределили широкое использование ее в календарных обрядах и обрядах жизненного цикла.

В любом случае, добра или зла была вода к человеку, в народной среде всегда соблюдалось почтительное отношение к ней. Оно реализовывалось в выполнение установившихся правил и запретов. Считалось, что нельзя ходить за водой и полоскать белье в водоемах поздно вечером и ночью, поскольку вода спит и может потом рассердиться на человека. Существовал запрет плевать в воду. Согласно архаичным языческим представлениям, нарушитель аппрета плюет в глаза своим родителям, находящимся на том свете, а по более поздним представления — на Бога. На этот счет есть и поговорка «Не плюй в колодец — пригодится водицы напиться»

Огонь

В народном представлении огонь воспринимался как стихия, наделенная двойственной символикой. С одной стороны, с огнем связывались свет и тепло, важные для жизни человека, подобно тому, как для роста и жизни растений были необходимы свет и тепло солнца, что древние славяне считали огонь и солнце родственно связанными. С другой стороны, стихия огня осознавалась как опасная сила, несущая разрушение и смерть.

В языческих культах огонь выступал и как объект непосредственного поклонения, и как посредник между человеком и божеством. В архаичном сознании огонь одухотворялся, наделялся характеристиками живого существа: способность есть, пить, спать. В древние времена огонь во время праздничных трапез кормили, бросая в него кусочки пищи и отливая часть напитков.

Пограничную символику в традиционной культуре имела и печь как объект, связанный с огнем. По поверьям, через печную трубу осуществлялось сообщение с внешним миром, в том числе и «тем светом». Она являлась особым «выходом» из дома, предназначенную в основном для сверхъестественных существ и для контактов с ними: по поверьям, через нее в дом проникают несущие смертельную опасность огненный змей и черт, а из него вылетают наружу ведьма, душа умершего, болезнь.

Как и в воду и на землю, в огонь запрещалось плевать. По поверьям огонь может иссушить человека, если тот нарушит запрет. Особо почитали очаг, печь и огонь домашний как святой. Огонь из домашнего очага нельзя было давать чужому человеку, что бы в родном доме не исчезли мир и благополучие. При постройке нового дома угли переноси из старого, а вместе с ними и души предков, охранявшие людей.

В народных традиции различали несколько видов огня. Это, прежде всего, природный, или небесный огонь, возникший от удара молнии, по поверьям, поражающий нечистую силу. Этот огонь никогда не вносили в жилище. Второй вид огня — домашний, добытый самим человеком. С вязь и противостояние в некоторых запретах и обычаях. Культурный (домашний) огонь различался по способу его добывания. Особым считался «живой» огонь, добываемый, как и «новый» с помощью трения дерева об дерево. Непростым почитали и огонь, который высекали с помощью огнива. Такой огонь наделялся магической силой и использовался колдунами. Самым обыкновенным считался огонь, зажженный спичками. Он добывался проще всего и не считался опасным для людей. Его можно было давать другому человеку не опасаясь, что то сможет навести порчу.

Подобно другим стихиям огонь воспринимался как очистительная стихия. Это нашло отражение в погребальных обрядах, когда покойника сжигали на костре.

Негативное отношение к этой стихии нашло отражении поэтических представлениях славян в образах змея Горыныча, имеющего огненную природу. Двойственное отношение было к людям, чьи профессии были связаны с огнем: кузнецам и гончарам.

Воздух (Ветер)

Связанный со стихией воздуха, ветер в мифологических представлениях персонифицируется или наделяется свойствами демонического существа. Традиционные представления о том, каков внешний облик ветра, делятся на два типа. Согласно первым, ветер невидим, он существует в природе незримо. Согласно вторым, ветер воплощался в облике человека, причем мужского пола. Его представляли с большой головой и толстыми губами.

О связи ветра с потусторонним миром свидетельствуют не только его причастность к архаичным божествам и существами «иного» мира, но и его местопребывание, о котором можно судить и по традиционным представлениям, и по указанным в мифологических текстах.

Ветер воспринимался как стихия, наделенная большим могуществом, и полезная, и опасная. Ветер может принести спасение в море и благодатный дождь, а может засыпать посевы градом и возмутить смертоносные волны водной стихии, а так же принести мор, эпидемии.

Вера в разрушительную или благотворную силу обусловила формирования обрядов и магических действий, направленных на его умилостивление. Чтобы задобрить стихию, совершали обряд «кормления» ветра. В качестве дара использовали хлеб, муку, крупу и т.д.

В фольклорном жанре загадки, сохранившем древнее мифологические представления, встречаются очень яркие характеристики природной стихии ветра: «Без рук, без ног, по полю рыщет, поет да свищет, деревья ломает, траву к земле пригибает». Ветер зачастую сравнивали с один из самых быстрых животных — конем.

В целом, у каждого народа существует свое представление об окружающем мире. Каждому ближе своя стихия, которая определяет внутренний мир человека. Если земля самая спокойная, самая твердая и понимаемая стихия, то вода самая непредсказуемая. Она может находиться в трех состояниях меняя все вокруг в одночасье. Огонь и воздух могут успокаивать, но наоборот возбуждать.

Источник