- 1. ПРИНЦИП МЕТОДА

- 2. ПРИПИСАННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОГРЕШНОСТИ ИЗМЕРЕНИЙ И ЕЕ СОСТАВЛЯЮЩИХ

- 3. СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ, ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МАТЕРИАЛЫ, РЕАКТИВЫ

- 4. УСЛОВИЯ БЕЗОПАСНОГО ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ

- 5. ТРЕБОВАНИЯ К КВАЛИФИКАЦИИ ОПЕРАТОРОВ

- 6. УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ИЗМЕРЕНИЙ

- 7. ОТБОР И ХРАНЕНИЕ ПРОБ

- 8. ПОДГОТОВКА К ВЫПОЛНЕНИЮ ИЗМЕРЕНИЙ

- 9. УСТРАНЕНИЕ МЕШАЮЩИХ ВЛИЯНИЙ

- 10. ВЫПОЛНЕНИЕ ИЗМЕРЕНИЙ

- 11. ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ ИЗМЕРЕНИЙ

- 12. ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ АНАЛИЗА

- 13. КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА РЕЗУЛЬТАТОВ АНАЛИЗА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ МЕТОДИКИ В ЛАБОРАТОРИИ

1. ПРИНЦИП МЕТОДА

Метод основан на способности иона алюминия образовывать с алюминоном комплексное соединение оранжево-красного цвета, которое фотометрируется при длине волны 525 — 540 нм. Реакция осуществляется в слабокислом растворе при pH 4,5 — 4,65 в присутствии сульфата аммония в качестве стабилизатора окраски комплексного соединения.

2. ПРИПИСАННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОГРЕШНОСТИ ИЗМЕРЕНИЙ И ЕЕ СОСТАВЛЯЮЩИХ

Методика выполнения измерений обеспечивает получение результатов измерений с погрешностью, не превышающей значений, приведенных в таблице 1.

Диапазон измерений, значения показателей точности, правильности, повторяемости и воспроизводимости

Показатель повторяемости (относительное среднеквадратическое отклонение повторяемости), s r, %

Показатель воспроизводимости (относительное среднеквадратическое отклонение воспроизводимости), s r , %

Показатель правильности (границы относительной систематической погрешности при вероятности Р = 0,95), ± δс, %

Показатель точности (границы относительной погрешности при вероятности Р = 0,95), ± δс, %

от 0,04 до 0,56 вкл.

Значения показателя точности методики используют при:

— оформлении результатов анализа, выдаваемых лабораторией;

— оценке деятельности лабораторий на качество проведения испытаний;

— оценке возможности использования результатов анализа при реализации методики в конкретной лаборатории.

3. СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ, ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МАТЕРИАЛЫ, РЕАКТИВЫ

3.1 . Средства измерений, вспомогательное оборудование

Спектрофотометр или фотоэлектроколориметр, позволяющий измерять оптическую плотность при длине волны λ = 525 — 540 нм.

Кюветы с толщиной оптического слоя 30 мм.

Весы лабораторные, например, ВЛР-2000 по ГОСТ 24104-2001.

ГСО с аттестованным содержанием ионов алюминия с погрешностью не более 1 % при Р = 0,95.

Электроплитка с закрытой спиралью по ГОСТ 14919-83 (или песчаная баня).

pH-метр любой модели.

Колбы мерные 2-25-2, 2-100-2, 2-250-2, 2-1000-2 по ГОСТ 1770-74.

Пипетки градуированные вместимостью 1, 2, 5, 10 по ГОСТ 29227-91.

Пипетки с одной отметкой вместимостью 5, 10 по ГОСТ 29169-91.

Стаканы химические В-1-100 ТХС по ГОСТ 25336-82.

Стаканы для взвешивания СВ по ГОСТ 25336-82.

Алюминон (аммонийная соль ауринтрикарбоновой кислоты) по ТУ 6-09-5205.

Аммоний сернокислый по ГОСТ 3769-78.

Кислота аскорбиновая по ТУ 64-5-95.

Аммоний надсернокислый (персульфат) по ГОСТ 20478-75.

Вода дистиллированная по ГОСТ 6709-72.

Натрий уксуснокислый, 3-водный по ГОСТ 199-78.

Натрия гидроксид по ГОСТ 4328-77.

Натрий серноватистокислый 5-ти водный по ГОСТ 27068-86.

Кислота серная по ГОСТ 4204-77.

Уксусная кислота по ГОСТ 61-75.

Хлористоводородная (соляная) кислота по ГОСТ 3118-77 (пл. 1,19 г/см 3 ).

Алюминий металлический гранулированный по ТУ 6-09-3742.

Фенолфталеин по ТУ 6-09-4530-77.

Спирт этиловый ректификованный технический по ГОСТ 18300-82.

Все реактивы, используемые для анализа, должны быть квалификации х. ч. или чда.

Допускается использование средств измерения, оборудования и материалов с метрологическими и техническими характеристиками не хуже указанных.

4. УСЛОВИЯ БЕЗОПАСНОГО ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ

4.1 . При выполнении анализов необходимо соблюдать требования техники безопасности при работе с химическими реактивами по ГОСТ 12.1.007-76 .

4.2 . Электробезопасность при работе с электроустановками по ГОСТ 12.1.019-79 .

4.3 . Организация обучения работников безопасности труда по ГОСТ 12.0.004-90 .

4.4 . Помещение лаборатории должно соответствовать требованиям пожарной безопасности по ГОСТ 12.1.004-91 и иметь средства пожаротушения по ГОСТ 12.4.009-83 .

5. ТРЕБОВАНИЯ К КВАЛИФИКАЦИИ ОПЕРАТОРОВ

Выполнение измерений может производить химик-аналитик, владеющий техникой фотометрического анализа и изучивший инструкцию по эксплуатации спектрофотометра или фотоколориметра.

6. УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ИЗМЕРЕНИЙ

Измерения проводятся в нормальных лабораторных условиях:

Температура окружающего воздуха (22 ± 5) °C;

Атмосферное давление (84 — 106) кПа;

Относительная влажность не более 80 % при t = 25 °C;

Частота переменного тока (50 ± 1) Гц;

Напряжение в сети (220 ± 22) В.

7. ОТБОР И ХРАНЕНИЕ ПРОБ

Отбор проб производится в соответствии с требованиями ГОСТ Р 51592-2000 «Вода Общие требования к отбору проб».

7.1 . Посуду, предназначенную для отбора и хранения проб, промывают раствором соляной кислоты (1:1), а затем дистиллированной водой. Объем отбираемой пробы должен быть не менее 200 см 3 .

7.2 . Пробы анализируют не позднее, чем через 2 часа после отбора или консервируют, добавляя раствор хлористоводородной кислоты (2 моль/дм 3 ) из расчета 4 капли на каждые 100 см 3 пробы. Законсервированную пробу хранят не более 3-х суток.

7.3 . При отборе проб составляется акт отбора проб по утвержденной форме, в котором указывается:

— цель анализа, предполагаемые загрязнители,

— место, время отбора,

— должность, фамилия отобравшего пробу, дата.

8. ПОДГОТОВКА К ВЫПОЛНЕНИЮ ИЗМЕРЕНИЙ

8.1 . Приготовление растворов и реактивов

8.1.1 . Приготовление градуировочных растворов из стандартного образца.

При использовании стандартного образца производят разведение его в соответствии с инструкцией по применению. Массовая концентрация алюминия в рабочем градуировочном растворе должна составлять 10 мг/дм 3 .

8.1.2 . Приготовление градуировочных растворов из металлического алюминия.

Взвешивают две — три гранулы алюминия на аналитических весах с точностью до четвертого знака после запятой. Навеску помещают в мерную колбу вместимостью 500 см 3 , добавляют 10 — 15 см 3 бидистиллированной воды и 10 см 3 концентрированной соляной кислоты.

Растворение алюминия сопровождается выделением водорода, если выделение водорода прекратится, а гранулы остались нерастворенными, добавляют еще немного кислоты. После растворения алюминия объем раствора доводят до метки бидистиллированной водой Рассчитывают массовую концентрацию ионов алюминия в полученном растворе по формуле

где СА l — массовая концентрация ионов алюминия, мг/см 3 ,

а — навеска металлического алюминия, г;

V — объем мерной колбы, см 3 .

При хранении в плотно закрытой посуде раствор устойчив.

8.1.2.2 . Промежуточный раствор с массовой концентрацией ионов алюминия 50,0 мкг/см 3 .

Рассчитывают объем основного раствора, который необходимо взять для получения 100 см 3 раствора с концентрацией алюминия 50,0 мкг/см 3 .

V = 100 · 50/ CAl · 1000, где

V — объем основного раствора алюминия, см 3 ;

C А l — массовая концентрация алюминия в основном растворе, мг/см 3 .

Рассчитанный объем основного раствора помещают в мерную колбу вместимостью 100 см 3 , доливают бидистиллированной водой до метки и перемешивают. Хранят не более 1 месяца.

8.1.2.3 . Рабочий раствор с массовой концентрацией ионов алюминия 10,0 мкг/см 3 .

Пипеткой вместимостью 20 см 3 отбирают 20,0 см 3 промежуточного раствора алюминия, помещают в мерную колбу вместимостью 100 см 3 и доводят объем раствора до метки бидистиллированной водой.

Хранят не более суток.

8.1.3 . Приготовление ацетатного буферного раствора ( pH = 4,6 ± 0,1).

400 г трехводного уксуснокислого натрия помещают в мерную колбу вместимостью 1000 см 3 и растворяют его при небольшом нагревании (40 — 50 °C) в 400 — 500 см 3 дистиллированной воды, приливают 183 см 3 ледяной уксусной кислоты и после охлаждения доводят объем раствора до метки дистиллированной водой. pH раствора контролируют потенциометрическим методом. Хранят не более одного месяца.

8.1.4 . Приготовление раствора гидроксида натрия.

10 г гидроксида натрия растворяют в 90 см 3 бидистиллированной воды. Раствор хранят в полиэтиленовой посуде в течение 3-х месяцев.

8.1.5 . Приготовление раствора сульфата аммония.

50 ,0 г сульфата аммония растворяют в 100 см 3 дистиллированной воды.

0 ,500 г алюминона растворяют в стакане в 100 см 3 нагретой до кипения дистиллированной воде, раствор охлаждают до комнатной температуры, прибавляют 12,5 см 3 ацетатного буферного раствора и переливают в мерную колбу вместимостью 250 см 3 . Раствор доводят до метки бидистиллированной водой. Приготовленный раствор хранят в темной герметично закрытой склянке не более 3-х месяцев.

8.1.7 . Приготовление раствора аскорбиновой кислоты.

0 ,300 г аскорбиновой кислоты растворяют в 10 см 3 бидистиллированной воды. Раствор готовят непосредственно перед проведением анализа.

8.1.8 . Приготовление раствора надсернокислого аммония.

5 ,0 г надсернокислого аммония растворяют в 10 см 3 бидистиллированной воды, перемешивают до полного растворения соли. Раствор готовят непосредственно перед проведением анализа.

Навеску 0,100 г фенолфталеина растворяют в 80 см этилового спирта в мерной колбе вместимостью 100 см 3 , затем доводят до метки дистиллированной водой. Раствор хранят в защищенном от света месте до внешних изменений.

8.1.10 . Приготовление раствора натрия серноватистокислого (тиосульфат натрия) с концентрацией 0,1 моль/дм 3 .

Навеску 25,00 г натрия серноватистокислого пятиводного растворяют в 400 см 3 дистиллированной воды, добавляют цилиндром вместимостью 10 см 3 10 см 3 изобутилового спирта, тщательно перемешивают и доводят объем до метки дистиллированной водой в мерной колбе вместимостью 1 дм 3 .

Раствор годен к применению через 10 — 14 суток. Хранится в склянке из темного стекла не более 3-х месяцев.

Допускается приготовление из стандарт-титра согласно инструкции по приготовлению.

8.1.11 . Приготовление раствора натрия серноватистокислого (тиосульфат натрия) с концентрацией 0,01 моль/дм 3 .

100 см 3 раствора натрия серноватистокислого с концентрацией 0,1 моль/дм 3 разбавляют свежепрокипяченной и охлажденной дистиллированной водой, добавляют 0,2 г углекислого натрия и доводят объем раствора до метки дистиллированной водой в колбе вместимостью 1 дм 3 . Используют свежеприготовленный раствор.

8.2 . Построение градуировочного графика

В мерные колбы вместимостью 25 см 3 помещают 0; 0,1; 0,2; 0,4; 0,7; 1,0 и 1,4 см 3 рабочего стандартного раствора, что соответствует 0,0; 1,0, 2,0; 4,0; 7,0; 10,0 и 14,0 мкг алюминия в 25 см 3 пробы или 0, 0,04; 0,08; 0,16; 0,28; 0,40 и 0,56 мг/дм 3 алюминия. Далее выполняют анализ образцов для градуировки, в порядке возрастания их концентрации, согласно п. 10. Каждый образец анализируют 2 — 3 раза и вычисляют среднее значение оптической плотности для каждого раствора, вычитая из полученного значения оптической плотности среднее значение оптической плотности холостой пробы. По полученным данным строят градуировочный график зависимости оптической плотности растворов от концентрации алюминия в мг/дм 3 или рассчитывают уравнение регрессии методом наименьших квадратов.

8.3 . Контроль стабильности градуировочной характеристики

Контроль стабильности градуировочной характеристики проводят не реже одного раза в месяц или при смене партий реактивов. Средствами контроля являются вновь приготовленные образцы для градуировки (не менее 3 образцов).

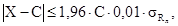

Градуировочную характеристику считают стабильной при выполнении для каждого образца для градуировки следующего условия:

где X — результат контрольного измерения массовой концентрации алюминия в образце для градуировки;

С — аттестованное значение массовой концентрации алюминия в образце для градуировки;

Примечание. Допустимо среднеквадратическое отклонение внутрилабораторной прецизионности при внедрении методики в лаборатории устанавливать на основе выражения

Значения s R приведены в Таблице 1.

Если условие стабильности градуировочной характеристики не выполняется только для одного образца для градуировки, необходимо выполнить повторное измерение этого образца с целью исключения результата, содержащего грубую погрешность.

Если градуировочная характеристика нестабильна, выясняют причины и повторяют контроль с использованием других образцов для градуировки, предусмотренных методикой. При повторном обнаружении нестабильности градуировочной характеристики строят новый градуировочный график.

9. УСТРАНЕНИЕ МЕШАЮЩИХ ВЛИЯНИЙ

9.1 . Мешающее влияние железа (III), образующего аналогично окрашенное соединение, устраняется восстановлением его аскорбиновой кислотой в ходе проведения анализа по разделу 10 . При этом устраняется также влияние остаточного хлора при концентрации его до 0,5 мг/дм 3 .

9.2 . При наличии в воде остаточного хлора более 0,5 мг/дм 3 его влияние устраняется добавлением эквивалентного количества раствора серноватистокислого натрия 0,01 моль/дм 3 в таком объеме, который будет зафиксирован после проведения титрования на содержание хлора «активного» йодометрическим методом.

9.3 . Если окраска пробы не уничтожена в процессе пробоподготовки и разбавления, необходимо провести опыт, в котором окрашенную пробу обработать также, как и при анализе, но без добавления реакционной смеси Оптические плотности полученных растворов «холостой», «рабочей» пробы и пробы на цветность измерить относительно дистиллированной воды, для расчета истинной оптической плотности использовать формулу:

9.4 . При содержании фторидов в исследуемой пробе от 0,3 до 25 мг/дм 3 , фосфатов от 0,2 до 80 мг/дм 3 , суммарного количества органических веществ по химическому потреблению кислорода (ХПК) до 1500 мг/дм 3 для устранения их мешающего влияния пробу воды необходимо предварительно обработать надсернокислым аммонием. Для этого в зависимости от содержания алюминия в термостойкий стакан вместимостью 50 см 3 помещают 1 — 25 см 3 пробы, пипеткой добавляют 0,5 см 3 свежеприготовленного раствора надсернокислого аммония и выпаривают пробу до белых густых паров серной кислоты (почти досуха). Стакан охлаждают, обливают стенки небольшим количеством бидистиллированной воды и выпаривание повторяют. К влажному остатку после охлаждения порциями приливают 25 см 3 бидистиллированной воды. Раствор каждый раз перемешивают. Затем приливают 1 — 2 капли раствора фенолфталеина и по каплям нейтрализуют избыточную кислотность раствором гидроксида натрия. Далее проводят определение по разделу 10 .

10. ВЫПОЛНЕНИЕ ИЗМЕРЕНИЙ

В нейтрализованный раствор добавляют 1 см 3 раствора сульфата аммония, 2,5 см 3 ацетатного буферного раствора, раствор перемешивают, приливают 1 см 3 раствора аскорбиновой кислоты и 2 см 3 раствора алюминона. Через 25 — 30 минут раствор переносят в мерную колбу вместимостью 50 см 3 , ополаскивают стакан несколько раз 5 см 3 бидистиллированной воды, каждый раз сливая промывную воду в мерную колбу с раствором, затем раствор в колбе доводят до метки бидистиллированной водой, перемешивают и замеряют оптическую плотность раствора при λ = 525 — 540 нм в кювете 30 мм по отношению к бидистиллированной воде. Одновременно аналогично готовят холостую пробу, обрабатывая бидистиллированную воду описанным выше методом. Оптическую плотность холостой пробы замеряют относительно бидистиллированной воды.

Оптическую плотность рабочей пробы получают, вычитая из замеренной оптической плотности пробы значение оптической плотности холостой пробы. Содержание алюминия в мг/дм 3 находят по градуировочному графику.

Величина D холост. при рабочих измерениях не должна превышать величину D холост. при построении градуировочного графика. В противном случае производится проверка качества реактивов и дистиллированной воды.

11. ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ ИЗМЕРЕНИЙ

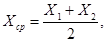

За результат анализа Хср принимают среднее арифметическое значение двух параллельных определений Х1 и Х2

для которых выполняется следующее условие:

где r — предел повторяемости, значения которого приведены в Таблице 2.

Значения предела повторяемости при вероятности P = 0,95

Предел повторяемости (относительное значение допускаемого расхождения между двумя результатами параллельных определений), r, %

При невыполнении условия (1) могут быть использованы методы проверки приемлемости результатов параллельных определений и установления окончательного результата согласно раздела 5 ГОСТ Р ИСО 5725-6.

Расхождение между результатами анализа, полученными в двух лабораториях, не должно превышать предела воспроизводимости. При выполнении этого условия приемлемы оба результата анализа, и в качестве окончательного может быть использовано их среднее арифметическое значение. Значения предела воспроизводимости приведены в таблице 3.

Значения предела воспроизводимости при вероятности P = 0,95

Предел воспроизводимости (относительное значение допускаемого расхождения между двумя результатами, полученными в разных лабораториях), R, %

При превышении предела воспроизводимости могут быть использованы методы оценки приемлемости результатов анализа согласно раздела 5 ГОСТ Р ИСО 5725-6.

12. ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ АНАЛИЗА

12.1 . Результат анализа Хср в документах, предусматривающих его использование, может быть представлен в виде: Хср ± D , мг/дм 3 , P = 0,95,

где D — показатель точности методики.

Значение D рассчитывают по формуле:

D = 0,01 · δ · Хср. Значение δ приведено в таблице 1.

Допустимо результат анализа в документах, выдаваемых лабораторией, представлять в виде:

Хср ± D л мг/дм 3 , P = 0,95, при условии D л D ,

где Хср — результат анализа, полученный в соответствии с прописью методики;

± D л — значение характеристики погрешности результатов анализа, установленное при реализации методики в лаборатории, и обеспечиваемое контролем стабильности результатов анализа.

Примечание. При представлении результата анализа в документах, выдаваемых лабораторией, указывают:

— количество результатов параллельных определений, использованных для расчета результата анализа;

— способ определения результата анализа (среднее арифметическое значение или медиана результатов параллельных определений).

12.2 . В том случае, если массовая концентрация алюминия в анализируемой пробе превышает верхнюю границу диапазона, то допускается разбавление пробы таким образом, чтобы массовая концентрация алюминия соответствовала регламентированному диапазону.

Результат анализа Хср в документах, предусматривающих его использование, может быть представлен в виде:

Хср ± D ’, мг/дм 3 , P = 0,95,

где ± D ’ — значение характеристики погрешности результатов анализа, откорректированное на величину погрешности взятия аликвоты.

13. КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА РЕЗУЛЬТАТОВ АНАЛИЗА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ МЕТОДИКИ В ЛАБОРАТОРИИ

Контроль качества результатов анализа при реализации методики в лаборатории предусматривает:

— оперативный контроль процедуры анализа (на основе оценки погрешности при реализации отдельно взятой контрольной процедуры);

— контроль стабильности результатов анализа (на основе контроля стабильности среднеквадратического отклонения повторяемости, среднеквадратическом отклонении внутрилабораторной прецизионности, погрешности).

Алгоритм оперативного контроля процедуры анализа с использованием метода добавок

Оперативный контроль процедуры анализа проводят путем сравнения результата отдельно взятой контрольной процедуры Кк с нормативом контроля К.

Результат контрольной процедуры Кк рассчитывают по формуле

где X’ср — результат анализа массовой концентрации алюминия в пробе с известной добавкой — среднее арифметическое двух результатов параллельных определений, расхождение между которыми удовлетворяет условию (1) раздела 11.

X ср — результат анализа массовой концентрации алюминия в исходной пробе — среднее арифметическое двух результатов параллельных определений, расхождение между которыми удовлетворяет условию ( 1 ) раздела 11 .

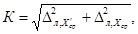

Норматив контроля К рассчитывают по формуле

где

Примечание. Допустимо характеристику погрешности результатов анализа при внедрении методики в лаборатории устанавливать на основе выражения: D л = 0,84 · D , с последующим уточнением по мере накопления информации в процессе контроля стабильности результатов анализа.

Процедуру анализа признают удовлетворительной, при выполнении условия:

При невыполнении условия (2) контрольную процедуру повторяют. При повторном невыполнении условия (2) выясняют причины, приводящие к неудовлетворительным результатам, и принимают меры по их устранению.

Периодичность оперативного контроля процедуры анализа, а также реализуемые процедуры контроля стабильности результатов анализа регламентируют в Руководстве по качеству лаборатории.

Источник