- Очистка стоков от взвешенных веществ

- Взвешенные вещества и нефтепродукты

- Исследование суспензий промстоков

- Применение тонкослойных отстойников

- Измерение плотности взвешенных частиц: нормативы содержания органического осадка в рыбохозяйственных водоёмах, канализации

- Взвеси, растворенные и взвешенные вещества

- Типология по составу

- Минеральные частицы

- Органические частицы

- Смешанные

- Органолептические свойства воды и ВВ

- Мутность

- Цветность

- Запах и привкус

- Опасность и польза взвешенных веществ

- Нормы содержания в водах и ПДК

- Сточные воды канализации

- Промышленные стоки

- Нормативы платы за сброс ВВ

- Определение концентрации ВВ

- Методики измерения

- Обзор приборов и средств измерения

- Условия измерения

- Квалификация оператора

- Расчет результата

- Способы очистки вод от ВВ

- Отстаивание

- Фильтрование

- Флотация и коагуляция – химические методы очистки воды от ВВ

Очистка стоков от взвешенных веществ

25 октября 2013 г

Взвешенные вещества и нефтепродукты

Чтобы эффективно очистить сточные воды от взвешенных веществ и нефтепродуктов, в первую очередь необходимо проанализировать физико-химические характеристики загрязняющих веществ. Дисперсное состояние — базовая характеристика, на основе которой подбирается метод очистки и производительность очистных сооружений.

Дисперсность наглядно определяется кривыми кинетики отстаивания, которые разрабатывают опытным путем для каждого вида сточных вод и набора загрязнителей.

С помощью кинетических кривых отстаивания определяют показатель дисперсности для сточных вод от различных производств, обосновывают необходимость реагентной очистки, определяют гидравлическую крупность частиц, выявляют основные параметры для выбора и расчета размеров очистных сооружений.

Взвешенные частицы в растворе или суспезии постоянно взаимодействуют друг с другом. При определенной скорости движения они образуют агломераты, а при возрастании турбулентности связи между частицами разрушаются.

Исследование суспензий промстоков

Процессы агломерации частиц различных загрязнений исследовались длительное время. Выборка из пятнадцати показателей оценивалась по характеру влияния на взаимосвязи между частицами в сточной воде. В результате делались выводы о степени влияния таких показателей как:

- смачиваемость,

- плотность,

- вязкость,

- концентрации загрязняющих веществ,

- удельная поверхность загрязнений,

- Х-потенциал и др.

Как оказалось, взаимодействие частиц больше зависит от свойств поверхностей и от расстояния между частицами.

Сточные воды, которые являются суспензиями, содержат в себе частицы взвешенных веществ различного размера и состава. Процессы разделения суспензий изучались специальными исследованиями. Взвеси для исследований отбирались из сточных вод нескольких промпредприятий различной технологической направленности. Природные показатели сточных вод и выделенных взвесей также весьма отличались.

В процессе исследования сточных вод концентрации взвешенных веществ и высоты отстаивания менялись в широких диапазонах.

Результаты исследования показали, что если концентрация взвешенных веществ не превышает 50 мг/л, агломерации загрязняющих частиц практически не происходит. Это говорит о том, что в сточных водах идет свободное осаждение частиц. Предполагается, что при таком небольшом содержании взвешенных частиц нужно определять их истинный гранулометрический состав.

При дальнейшем росте концентрации расстояние между частицами взвеси сокращается, а дисперсный состав сдвигается в сторону роста крупности. При таких условиях образуются комплексы (агломераты) частиц взвешенных веществ, и одновременно идет процесс их стесненного осаждения.

При повышении концентрации частиц растет и скорость агломерации, увеличивается скорость разделения.

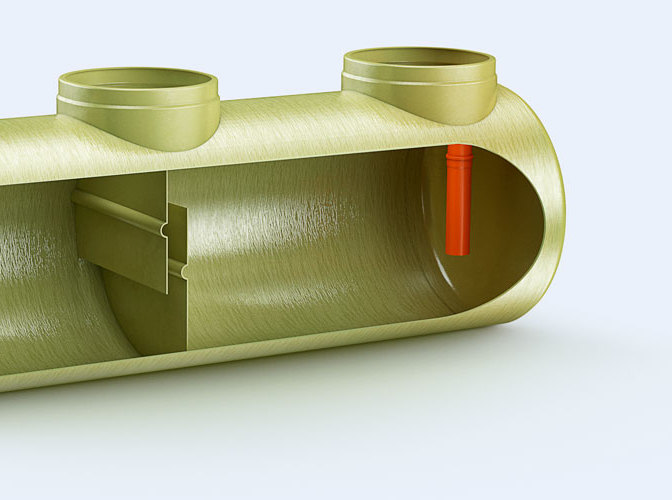

Применение тонкослойных отстойников

Очистка сточных вод от взвешенных веществ и нефтепродуктов в последнее время все чаще ведется с использованием тонкослойного отстаивания. Высота тонкослойных отстойников не превышает 100 мм.

Проводились исследования процессов отстаивания в сточных водах при изменении высоты отстойников до 2000 мм. Исследования показали, что при увеличении высоты отстаивания происходит существенное укрупнение дисперсного состава сточной воды. Можно сделать выводы, что в некоторых случаях обосновано применение значительных по высоте отстойных сооружений.

С экономической точки зрения стоимость возведения тонкослойных отстойников почти равна стоимости стандартных сооружений — из-за увеличенной потребности в строительных материалах для их изготовления и монтажа. Поэтому при решении задачи отстаивания сточной воды исходят из определения рациональной высоты отстаивания. В настоящее время этот параметр определяется только экспериментальным путем.

Однозначных решений при выборе конструкции очистного сооружения не существует, чем обусловлено многообразие предложений от различных мелких разработчиков и компаний.

Очистка сточной воды от нефтепродуктов и взвешенных веществ может происходить на основе схем с использованием отстойников, насыпных фильтров, гидроциклонов, флотаторов и других очистных аппаратов.

Основа любого расчета — точное знание параметров очищаемой сточной воды и состава загрязнений. Эти параметры определяются специализированными организациями, такими как Аргель. Большое значение имеет учет условий на конкретном производстве и гидрологический режим работы очистного оборудования. Устранение экологических проблем конкретного предприятия — индивидуальная работа, не имеющая однозначных типовых решений.

Источник

Измерение плотности взвешенных частиц: нормативы содержания органического осадка в рыбохозяйственных водоёмах, канализации

Взвеси, растворенные и взвешенные вещества

Взвеси – частный случай суспензии. Они являются гетерогенными системами (грубодисперсными системами с твёрдой дисперсной фазой и жидкой фазой – дисперсионной средой), в отличие от растворённых веществ, которые образуют гомогенные системы – истинные растворы. Взвеси не относят к коллоидным системам, поскольку в случае суспензий твёрдая фаза подвергается оседанию под действием силы тяготения – седиментации – что, наряду с размером частицы (размер частиц в взвесях более 1 мкм, а в коллоидных системах – от 0,001 мкм и до 1 мкм), и отличает взвеси от коллоидных растворов.

Взвешенные вещества делят на органические и неорганические. Распространенные разновидности взвешенных частиц – нерастворимый диоксид кремния (речной песок), ил, планктон.

Типология по составу

Минеральные частицы

Речной песок совместно с алюмосиликатами и другими нерастворимыми неорганическими оксидами и солями составляет большую часть взвешенных минеральных частиц. В воду частицы такого рода попадают в процессе водной или ветровой эрозии берегов и прибрежных почв, а также путём абразии берегов водоёма.

Органические частицы

Органические взвешенные частицы – это примеси, попадающие в водоёмы в результате промышленной деятельности предприятий мясной, рыбной, молочной продукции; заводов по производству различных органических веществ, например, полимеров.

Органические частицы попадают в водоёмы со сточными водами бытовых отходов. В таких стоках много микропластика – мельчайших частиц, образующихся при распаде пластмассовых изделий. Такие взвеси могут представлять опасность для природы. Дело в том, что пластиковая крошка не подвержена биодеградации, плавает на поверхности воды и в её приповерхностном слое. Из-за этого она попадает в пищевой цикл водных обитателей, становясь причиной снижения уровня их популяции, ухудшения экологической ситуации.

Смешанные

Смешанными называются взвеси, которые содержат органические и неорганические частицы. Практически все взвеси, наблюдаемые в природных водоёмах, являются смешанными.

Антропогенная деятельность тоже приводит к образованию смешанного типа стоков, например, на предприятиях целлюлозно-бумажной, нефтедобывающей, фармацевтической промышленности. Сам факт отношения взвеси к смешанному типу не является негативным, поскольку на опасность указывает не классификация взвеси, а информация о её химическом составе.

Органолептические свойства воды и ВВ

Органолептика – анализ материала на основе восприятия его органами чувств: обонянием, осязанием, зрением, вкусом, слухом. Воде присущи органолептические свойства, определяемые этим методом.

Мутность

Степень мутности воды зависит от наличия в ней взвешенных мелкодисперсных примесей. Мутность – функция насыщенности воды этими частицами. Возможны случаи, когда менее насыщенные взвеси будут более мутными из-за типа взвешенных частиц.

Определяется данный показатель на полевых испытаниях фотометрически и/или визуально (ГОСТ 1030-81 «Вода хозяйственно-питьевого назначения. Полевые методы анализа»). При визуальном определении степени мутности воды используется пробирка стеклянная, лист тёмной бумаги и, при необходимости, источник света. Результатом такого испытания является определение градации мутности воды:

- мутность не заметна (отсутствует);

- слабая опалесценция;

- опалесценция;

- слабая мутность;

- мутность;

- сильная мутность.

Цветность

Цветностью воды называется органолептически определимое свойство природной прозрачной воды иметь какой-либо колористический оттенок из-за присутствия в её составе гуминовых веществ, оксидов железа и прочих окрашивающих соединений. Определяется цветность аналогично мутности, однако, в качестве фона используется не тёмный, а светлый лист бумаги. Цветность воды, в соответствии с ГОСТ 1030-81 имеет следующие градации:

- бесцветная;

- слабо-желтоватая;

- светло-желтая;

- желтая;

- интенсивно желтая.

Запах и привкус

Вкус воды определяется только при отсутствии подозрений об её загрязнённости. Производится этот анализ набором воды в рот и удержанием ее в течение нескольких секунд без проглатывания. По итогу, записывают данные ощущений интенсивности вкуса по пятибалльной шкале (в соответствии с ГОСТ 3351-74), учитывая характер привкуса:

Запах воде придают летучие пахнущие вещества, присутствующие в ней изначально и попавшие вместе со стоками. Наличие запахов характерно для органических жидких соединений. Обычно для определения запаха пробу воды сначала анализируют при температуре 20℃, а затем – 60℃. Запахи субъективно разделяют на естественные (запах ила, гнилостный запах, торфяной запах, травянистый запах, плесневый или грибной запах и др.) и искусственные (запах нефтепродуктов, запах хлора, уксуса, фенола и др. органических и неорганических пахучих веществ и соединений). Интенсивность запаха может меняться от полного его отсутствия до очень сильного:

- отсутствие запаха;

- слабый запах;

- заметный запах;

- отчётливый запах;

- очень сильный запах.

Опасность и польза взвешенных веществ

Взвешенные вещества могут не иметь губительных свойств, а некоторые из них могут быть даже полезны. Пример пользы взвесей – сапропель. Как и обычный ил он является донным отложением, однако, в соединении с природными органическими веществами – гумусом, битумами – обладает полезными для человека свойствами. Именно сапропель называют лечебной грязью. Помимо медицинского применения, его также используют в сельском хозяйстве для удобрения аграрных культур и для подкормки животных. Сапропель – качественная минеральная добавка богатая на соли кальция, железа и фосфора.

Опасность взвешенных веществ зависит от состава этих частиц. Например, микрочастицы пластика – серьёзная экологическая проблема из-за отсутствия биологических путей деградации таких частиц. Минеральные взвеси опасны, если загрязнённая ими вода используется в пищу.

Нормы содержания в водах и ПДК

Нормы содержания взвешенных веществ в различных типах воды (питьевой, питательной для котлов, воды для инъекций, вод промышленного и хозяйственного назначения) регулируются широким спектром нормативно-технических документов, таких как СанПИН 2.1.4 «Питьевая вода», ГОСТ-6709-96 «Нормы качества дистиллированной воды», приказ Минсельхоза России от 13.12.2016 N 552 «Об утверждении нормативов качества воды водных объектов рыбохозяйственного значения, в том числе нормативов предельно допустимых концентраций вредных веществ в водах водных объектов рыбохозяйственного назначения» и др.

Качество вод в реках регулируется в соответствии с ГН 2.1.5.1315-03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования». Если река имеет рыбохозяйственное значение, то в соответствии с приказом Минсельхоза России от 13.12.2016 N 552 для вод первой и высшей категории допустимо наличие 0,25 мг/дм 3 взвешенных веществ, а для вод второй категории – до 0,75 мг/дм 3 .

Сточные воды канализации

Качество сточных вод регулируется в соответствии с рядом документов. Тем не менее, в постановлении Правительства РФ от 29.07.2013 N 644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», для сточных вод допустимой считается концентрация взвешенных веществ в 300 мг/дм 3 . В зависимости от состава сбрасываемых веществ и водоёма, куда они попадают, этот норматив может изменяться. Для его уточнения следует обращаться к соответствующей документации.

Промышленные стоки

Для промышленных стоков действуют те же правила, что и для сточных вод канализации, однако, следует учитывать регион, где осуществляется сброс промышленных стоков. Так, например, для промышленных предприятий г. Москва допустимо иметь до 500 мг/дм 3 взвешенных веществ в стоках, когда как для г. Ярославль это значение будет установлено на отметке 103 мг/дм 3 .

Нормативы платы за сброс ВВ

Нормативы платы за сброс взвешенных веществ определяется в соответствии с постановлением правительства РФ от 13.09.2016 N 913 «О ставках платы за негативное воздействие на окружающую среду и дополнительных коэффициентах». В соответствии с этим документом, нормы платы за сброс взвешенных веществ составляют от 937 до 977,2 р/тонна, а ставка платы зависит от коэффициента, определяемого как обратная сумма допустимого увеличения содержания ВВ при сбросе сточных вод к его фоновому показателю по содержанию ВВ.

Определение концентрации ВВ

Методики измерения

Основной метод анализа – гравиметрический. Суть подхода состоит в очистке пробы воды через фильтры с их дальнейшим высушиванием до постоянной массы при определённой температуре. Более подробно об этом в РД 52.24.468-2005 «Взвешенные вещества и общее содержание примесей в водах. Методика выполнения измерений массовой концентрации гравиметрическим методом» и ПНД Ф 14.1:2:4:254-2009 «Методика измерений массовых концентраций взвешенных веществ и прокаленных взвешенных веществ в пробах питьевых, природных и сточных вод гравиметрическим методом».

Обзор приборов и средств измерения

Для измерения количества взвешенных веществ в пробе воды используются:

- Лабораторные весы (ГОСТ Р 53228)

- Мерные цилиндры (ГОСТ 1770)

- Механические часы (ГОСТ 3145)

- Воронки лабораторные (ГОСТ 25336)

- Стаканы и стаканчики (ГОСТ 25336)

- Чашки биологические (чашки Петри) (ГОСТ 25336)

- Эксикатор (ГОСТ 25336)

- Пинцет, шпатель (ГОСТ 21241 и ГОСТ 9147)

- Сушильный шкаф и/или тигель (ТУ 64-1-909-80)

- Электроплитка с регулируемой мощностью нагрева (ГОСТ 14919)

- Прибор вакуумного фильтрования (ТУ 3616-001-32953279).

Как и для других видов лабораторных измерений, все приборы и средства измерения должны быть проверены и соответствовать условиям соответствующих ГОСТов.

Условия измерения

Для выполнения измерений в лаборатории следует соблюдать условия, соответствующие требованиям нормативно-технической документации (например, ПНД Ф 14.1:2:4.254-09), а именно:

- Температура окружающего воздуха от 16 до 28℃

- Атмосферное давление от 84 до 106 кПа

- Относительная влажность не более 80% при температуре 25℃

- Частота переменного тока 50±1 Гц

- Напряжение в сети 220±22 В

Квалификация оператора

Как и многие другие методы хим. анализа вод, анализ на содержание взвешенных веществ должны проводить лица с квалификацией техника-химика или лаборанта-химика, ознакомленные с техникой гравиметрического анализа.

Расчет результата

Массовую концентрацию взвешенных веществ в пробе Х (мг/дм 3 ) определяют по формуле: ; где mф0 – масса бюкса с мембранным или бумажным фильтром с осадком взвешенных веществ после сушки или прокаливания (в зависимости от выбранного определяемого показателя), г; mф – масса бюкса с мембранным или бумажным фильтром без осадка, г; V – объем профильтрованной пробы, дм 3 .

При вероятности P = 0,95 статобработка полученных результатов испытаний воспроизводится по стандартной методике с учётом значений пределов воспроизводимости, приведённых в табл. 1.

| Диапазон измерений массовой концентрации взвешенных меществ, мг/дм 3 | Предел повторяемости (относительное значение допускаемого расхождения между двумя результатами параллельных измерений), r, % | Предел воспроизводимости (относительное значение допускаемого расхождения между двумя результатами измерений, полученными в разных лабораториях), R, % |

| 3,0 – 10,0 | 28 | 42 |

| 10,1 – 50,0 | 20 | 28 |

| 50,1 – 5000 | 8 | 14 |

Таблица 1. Значения пределов воспроизводимости и повторяемости при Р = 0,95

Способы очистки вод от ВВ

Для очистки вод от взвешенных веществ используют механические и химические методы. К механическим относят: процеживание, отстаивание, центрифугирование и фильтрование. К химическим – коагуляцию и флотацию.

Отстаивание

Отстаивание – самый популярный метод очистки вод. Так сложилось благодаря простоте метода. Основан этот метод на явлении седиментации – выпадения в осадок частиц плотнее воды. Тем не менее, такой способ ограничен по сфере применения, поскольку многие загрязняющие вещества, склонные к образованию взвесей, имеют плотность меньше воды. Так, например, полиэтилен низкого давления, из которого изготавливают крышки для пластиковых бутылок, имеет плотность около 0,95 г/см 3 . Именно это свойство позволяет собирать крышки отдельно от тары (они всплывают) в процессах вторичной переработки пластиковых бутылок.

Фильтрование

Фильтрование – второй по популярности способ очистки воды от взвешенных веществ, несмотря на заметные эксплуатационные и энергетические затраты. Фильтрация – весьма эффективный способ удаления взвешенных частиц. Особенно, если правильно подобрать материал фильтра.

Поиск новых материалов для фильтров является крайне перспективным и активно развивающимся направлением науки и техники.

Флотация и коагуляция – химические методы очистки воды от ВВ

Процессы флотации и коагуляции относят к химическим методам очистки вод. Оба метода используют коллоидные процессы для удаления взвешенных веществ. Коагуляцию используют для очистки грязной воды в пригодную для питья.

Метод флотации основан на гидрофильных/гидрофобных свойствах материалов. При том или ином подходе, процесс происходит различным образом, однако, можно выделить общий принцип – взвешенные частицы прикрепляются к поверхности раздела фаз (газ-жидкость, жидкость-жидкость) и таким образом отфильтровываются из массы воды. Наиболее широкое применение нашли такие методы флотации, как:

- Масляная флотация. Суть – в перемешивании масел с водой. Некоторые типы ВВ при смачивании маслом всплывают на поверхность воды, где их удаляют.

- Плёночная флотация. Метод опирается на свойство гидрофобных частиц держаться на поверхности воды, а гидрофильных – тонуть.

- Пенная флотация. Процесс основывается на способности ВВ собираться на поверхности раздела фаз. Сквозь массу фильтруемой воды пропускается воздух, выносящий ВВ на её поверхность. Для упрощения процесса, в фильтруемую воду могут добавляться пенообразователи, для стабилизации границ раздела фаз.

Коагуляция – это химический процесс уменьшения степени дисперсности и числа частиц для системы, происходящий за счёт слипания меньших частиц в более крупные агрегаты. В процессе такого слипания размер частицы взвешенного вещества увеличиваются в размерах и, как следствие, происходит седиментация (осаждение) дисперсной фазы системы. Очистка вод может производиться с использованием различных коагулянтов, например, полимерных, чьё преимущество в крайне быстрой седиментации ВВ.

Источник