- Фактор, ограничивающий жизнедеятельность организмов: свет, вода, температура

- Ограничивающий экологический фактор: что это?

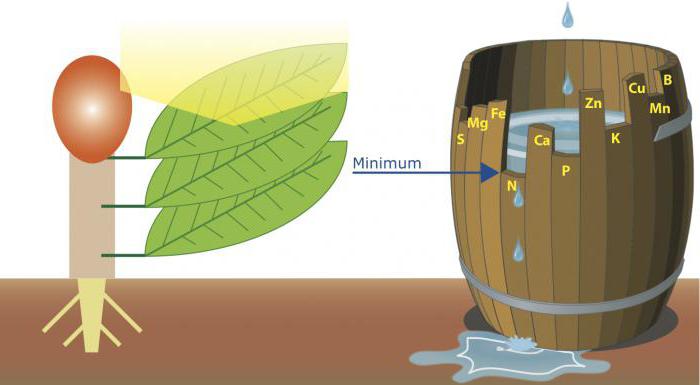

- «Бочка Либиха»

- Температура окружающей среды

- Загрязняющие вещества

- Влажность, свет и температура — основные абиотические факторы. Их влияние на организм животных и растений

- Температура

- Пойкилотермные (холоднокровные) организмы

- Гомойотермные (теплокровные) организмы

- Влажность

Фактор, ограничивающий жизнедеятельность организмов: свет, вода, температура

Наверняка каждый из нас замечал, как растения одного и того же вида прекрасно развиваются в лесу, но на открытых пространствах чувствуют себя плохо. Или, к примеру, некоторые виды млекопитающих имеют большую популяцию, а другие более ограничены при, казалось бы, одинаковых условиях. Все живое на Земле так или иначе подчиняется своим собственным законам и правилам. Их изучением занимается экология. Одно из основополагающих утверждений – закон минимума Либиха (лимитирующего фактора).

Ограничивающий экологический фактор: что это?

Немецкий химик и основоположник агрохимии, профессор Юстус фон Либих, сделал множество открытий. Одно из самых известных и признанных – открытие фундаментального закона экологии: ограничивающего фактора. Он был сформулирован в 1840 году, а позже дополнен и обобщен Шелфордом. Закон гласит, что для любого живого организма наиболее значим тот фактор, который в большей степени отклоняется от своего оптимального значения. Иными словами, существование животного или растения зависит от степени выраженности (минимальной или максимальной) того или иного условия. Особи встречаются на протяжении своей жизни с самыми разнообразными ограничивающими факторами.

«Бочка Либиха»

Фактор, ограничивающий жизнедеятельность организмов, может быть разным. Сформулированный закон по сей день активно используется в сельском хозяйстве. Ю.Либих установил, что продуктивность растений зависит в первую очередь от минерального вещества (питательного), наиболее слабо выраженного в грунте. К примеру, если азота в почве всего лишь 10% от требуемой нормы, а фосфора – 20%, то фактор, ограничивающий нормальное развитие, – недостаток первого элемента. Следовательно, в почву следует первоначально внести азотсодержащие удобрения. Максимально понятно и наглядно значение закона было изложено в так называемой «бочке Либиха» (на фото выше). Ее суть в том, что при наполнении сосуда вода начинает переливаться через край там, где наиболее короткая доска, а длина остальных уже не имеет особого значения.

Данный фактор является наиболее жестким и существенным по сравнению с остальными. Вода – основа жизни, так как играет важную роль в жизнедеятельности отдельной клетки и всего организма в целом. Поддержание ее количества на должном уровне — одна из главных физиологических функций любого растения или животного. Вода как фактор, ограничивающий жизнедеятельность, обусловлен неравномерным распределением влаги по поверхности Земли в течении года. В процессе эволюции многие организмы приспособились к экономному расходованию влаги, переживанию засушливого периода в состоянии спячки или покоя. Наиболее сильно данный фактор выражен в пустынях и полупустынях, где очень скудная и своеобразная флора и фауна.

Поступающий в форме солнечной радиации свет обеспечивает все жизненные процессы на планете. Организмам важна его длина волны, продолжительность воздействия, интенсивность излучения. В зависимости от этих показателей происходит адаптация организма к условиям среды. Как фактор, ограничивающий существование, он особенно сильно выражен на больших морских глубинах. К примеру, растения на глубине 200 м уже не встречаются. В совокупности с освещением здесь «работают», как минимум еще два лимитирующих фактора: давление и концентрация кислорода. Противопоставить этому можно влажные тропические леса Южной Америки, как наиболее благоприятную для жизни территорию.

Температура окружающей среды

Ни для кого не секрет, что все физиологические процессы, протекающие в организме, зависят от внешней и внутренней температуры. Причем большая часть видов приспособлена к довольно узкому диапазону (15-30 °С). Особенно сильно выражена зависимость у организмов, которые не способны самостоятельно поддерживать постоянную температуру тела, к примеру, пресмыкающихся (рептилий). В процессе эволюции сформировалось множество приспособлений, позволяющих преодолевать этот ограниченный фактор. Так, испарение воды при жаркой погоде во избежание перегрева у растений усиливается через устьица, у животных — через кожные покровы и дыхательную систему, а также поведенческие особенности (скрываются в тени, норах и т.д.).

Загрязняющие вещества

Значение антропогенного фактора нельзя недооценивать. Последние несколько столетий для человека ознаменовались стремительным техническим прогрессом, бурным развитием промышленности. Это привело к тому, что вредные выбросы в водоемы, почву и в атмосферу увеличились в несколько раз. Понять, какой фактор ограничивает тот или иной вид, можно только после исследований. Подобное положение дел объясняет тот факт, что видовое разнообразие отдельных регионов или областей изменилось до неузнаваемости. Организмы меняются и приспосабливаются, одни сменяют другие.

Всё это — основные факторы, ограничивающие жизнь. Помимо них, существует множество других, перечислить которые просто невозможно. Каждый вид и даже особь индивидуальна, поэтому и лимитирующие факторы будут самыми разнообразными. К примеру, для форели важен процент кислорода, растворенного в воде, для растений — количественный и качественный состав насекомых-опылителей и т.д.

Все живые организмы имеют определенные пределы выносливости по тому или иному лимитирующему фактору. У некоторых они достаточно широкие, у других – узкие. В зависимости от этого показателя различают эврибионтов и стенобионтов. Первые способны переносить большую амплитуду колебания различных ограничивающих факторов. К примеру, обыкновенная лисица, обитающая повсеместно от степей до лесотундры, волки и т.д. Стенобионты, напротив, способны выдержать очень узкие колебания, к ним относятся практически все растения дождевых лесов.

Источник

Влажность, свет и температура — основные абиотические факторы. Их влияние на организм животных и растений

Для существования живых организмов наибольшее значение имеют такие абиотические факторы, как температура, влажность и свет.

Температура

Температура на земной поверхности зависит от географической широты и высоты над уровнем моря. Кроме того, она меняется по сезонам года. Постоянные перемены делают температуру крайне важным абиотическим фактором. В связи с этим у животных и растений существуют различные приспособления к температурным условиям.

У большинства организмов процессы жизнедеятельности протекают в пределах от -4°С до +40…45°С. Этим объясняется скудность жизни в арктических областях и условиях тундры.

Для каждого вида характерна своя оптимальная температура и крайние пределы выживания, при которых протекают процессы жизнедеятельности. Выработались они в процессе отбора, в связи с условиями существования.

Большинство морских беспозвоночных очень чувствительны к изменениям температуры и выдерживают ее повышение лишь до 30°С и редкие из них — до 38°С. Они обитатели крупных водоемов, не подвергающихся перегреванию, поэтому у них не возникло приспособления к выживанию при высокой температуре.

Значительно более широкий диапазон выносливости к изменениям температуры у обитателей мелких пресных водоемов. Они могут выдерживать как промерзание водоема, так и нагревание до 41-44°С.

Пойкилотермные (холоднокровные) организмы

У многих организмов (растений и всех животных, кроме птиц и млекопитающих) температура тела зависит от окружающей среды. Они получили название пойкилотермных (греч. пойкилос — разнообразный). Интенсивность жизнедеятельности и темпы развития у них зависят от температурных условий.

Благоприятная температура для развития лугового мотылька ограничена от 25°С до 32°С; выше 35°С начинается гибель всех стадий его развития, а ниже 10°С развитие останавливается. Знание интенсивности развития тех или иных организмов при различных температурах важно для проведения мероприятий по борьбе с насекомыми-вредителями сельского хозяйства или переносчиками возбудителей болезней.

Хотя температура пойкилотермных организмов обусловлена температурой окружающей среды, все же и они имеют некоторые механизмы ее изменения в своем теле. Растения могут избегать перегрева, регулируя испарение с листовой поверхности путем автоматического открывания и закрывания устьиц. То же достигается у животных испарением через кожные покровы и дыхательные пути.

Цветы многих растений на ночь и в ненастную погоду закрываются, что предохраняет их от переохлаждения.

Во время интенсивного движения (например, при полете) у насекомых может временно повышаться температура тела на несколько градусов. Но в покое она выравнивается с температурой окружающей среды.

У некоторых общественных насекомых (например, пчел) существует способ поддержания температуры путем коллективной терморегуляции. Изолированная отдельная пчела имеет температуру окружающей среды, но пчелиная семья, состоящая из нескольких тысяч особей, выделяет столько тепла, что в улье устанавливается постоянная температура в 34-35°С, необходимая для развития личинок.

Гомойотермные (теплокровные) организмы

Наиболее совершенная терморегуляция появилась лишь у высших позвоночных — птиц и млекопитающих, обеспечив им широкое расселение во всех климатических поясах. Они получили название гомойотермных (греч. гомойос — равный) организмов.

У гомойотермных животных терморегуляция осуществляется изменением окислительно-восстановительных процессов, продуцирующих тепло, а также приспособлениями для охлаждения. У большинства млекопитающих охлаждение достигается в результате испарения пота с поверхности кожи и влаги со слизистых оболочек. Волосяной покров у млекопитающих и перья у птиц, подкожные отложения жира также обеспечивают терморегуляцию. В убежищах животных (норах, логовищах) создается своеобразный, наиболее благоприятный для них микроклимат.

У большинства птиц обычно температура около 40°С, а у млекопитающих — около 37-38°С, эта же температура обычно поддерживается как в условиях высокой температуры окружающей среды, так и на морозе. Однако у молодых животных иногда еще несовершенны механизмы терморегуляции и они на первых порах нуждаются в материнском тепле. Несовершенны механизмы терморегуляции у низших млекопитающих — яйцекладущих и сумчатых, температура тела которых подвержена изменениям в связи с изменениями в окружающей среде.

Влажность

Без воды жизнь невозможна. Влага — один из важнейших абиотических факторов. Большинство растений и животных влаголюбивы, поэтому у обитателей засушливых мест выработался ряд приспособлений для существования в условиях водного дефицита. Растения степей и пустынь (ксерофиты) могут иметь видоизмененные листья (колючки у кактуса) или совсем быть лишены листвы (саксаул). Некоторые имеют очень глубокие корни (например, верблюжья колючка — до 16м).

У ковыля листья складываются в трубочки, устьицами внутрь, чем уменьшается испарение. Испарению препятствуют и такие приспособления, как плотная кутикула, восковой налет, выросты кожицы — волоски на поверхности листьев.

Особую группу ксерофитов составляют суккуленты, запасающие воду в дождливый период и затем медленно расходующие ее во время засухи. Они имеют мясистый стебель и листья (молодило, очиток, кактусы, агавы).

Наконец, растения-эфемеры имеют короткий вегетационный период (шафран, гусиный лук, тюльпан, мак) и весной до наступления засушливого периода успевают отцвести, образовать семена, запасти питательные вещества в луковицах, корневищах, клубнях.

Большинство животных — обитателей пустынь — может обходиться без воды, получая ее с пищей или на безводный период запасая много жира, при окислении которого в организме образуются молекулы воды; некоторые впадают в летнюю спячку (грызуны, черепахи). Многие обитатели пустынь на день прячутся в норах, спасаясь от жары и потери влаги. Крупные млекопитающие пустынь (кулан, сайгак) могут совершать миграции на дальние расстояния в поисках воды.

Свет — важнейший абиотический фактор, с которым связана вся жизнь на Земле. В спектре солнечного света выделяют три биологически неравнозначные области:

- Ультрафиолетовая;

- видимая;

- инфракрасная.

Ультрафиолетовые лучи губительны для всего живого. Жизнь на поверхности Земли возможна благодаря озоновому экрану, который не пропускает основную массу этих лучей. Небольшие их количества, достигающие земной поверхности, необходимы для жизни. С ними, в частности, связан синтез витамина D в организме человека и животных.

Видимые лучи особенно необходимы для жизни. Они используются зелеными растениями для фотосинтеза. Большинство животных хорошо различают эти лучи, без них невозможна ориентировка в пространстве с помощью зрения. Развитие цветового зрения повлекло в процессе естественного отбора к формированию различной окраски у животных, часто имеющей покровительственное значение и окраски у цветов, привлекающей к себе насекомых-опылителей.

Инфракрасные лучи наиболее богаты тепловой энергией. Они, поглощаясь тканями животных и растений, вызывают их нагревание. С ними связана интенсивность физиологических процессов у растений и пойкилотермных животных.

Характер освещения имеет суточную и сезонную периодичность. В связи с этим у различных видов животных возникла приспособленность к активной жизнедеятельности в различное время суток.

Почти все физиологические процессы у растений и животных имеют суточный ритм. Люди это ощущают при быстром перемещении (например, на самолете) из одного часового пояса в другие. Реакция животных и растений на продолжительность светового дня и ночи известна как фотопериодизм.

Источник