- Танки идут под воду — от Т-54 до Арматы: воспоминания военного эксперта, полковника запаса Виктора Мураховского

- Танки для подводной езды: как готовят экипажи бронемашин для форсирования рек

- Танки идут под воду — от Т-54 до Арматы: мемуары военного профессионала, полковника припаса Виктора Мураховского

Танки идут под воду — от Т-54 до Арматы: воспоминания военного эксперта, полковника запаса Виктора Мураховского

Вот уже 60 лет оборудование для преодоления танками водных преград по дну — непременный атрибут всех отечественных танков. Такими устройствами будут оснащены и перспективные машины семейства «Армата».

Как отмечает известный военный эксперт, полковник запаса Виктор Мураховский, танки, идущие под воду, это не только зрелищно, но и связано с многомесячной подготовкой, определенным риском, в конце концов, сильным стрессом для экипажа.

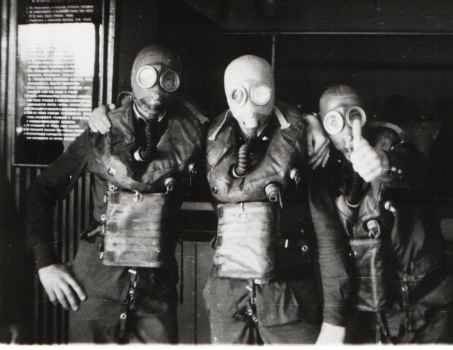

«Впервые с этим я столкнулся в военном училище. Все начиналось с занятий по легководолазной подготовке. Это был как теоретический, так и практические курсы. Учились работать в изолирующих противогазах, в то время у нас были ИП-46 и ИП-46М. Сначала мы тренировались на суше – отрабатывали запуск, перевод в боевое положение, другие операции. Затем в бассейне, на глубине порядка 2-2,5 метров. Сначала простейшие действия – хождение под водой. Затем уже посложнее: перенос трака танка, установка и закрепление троса на буксирном крюке танка. Бассейн был специально для этого оборудован.

Следующий этап — это тренировка затопления танка и выхода из него. Для этого был специальный тренажер. Он представлял собой макет отделения управления и боевого отделения. Там мы также вначале тренировались по переводу противогаза в боевое положение, затем затоплению танка и выходу из него. Завершающий этап — действия в случае неисправности противогаза.

После прохождения всех этих этапов тренировок начались уже практические занятия на боевой технике. Это происходило на реке Мёша, неподалеку от Казани. Форсировали эту реку мы на танках Т-55 и Т-62, действуя в качестве членов экипажа.

Сначала с учебно-тренировочным оборудованием, когда на танк устанавливается труба-лаз, которая позволяла выходить из танка без его затопления. Затем работа с так называемым «боевым» оборудованием подводного вождения танка (ОПВТ), когда воздухопитающая труба небольшого диаметра устанавливалась вместо снятого прибора наблюдения заряжающего. Работы по полной подготовке танка к преодолению водной преграды под водой на машинах Т-55, Т-62 занимали 30-40 минут.

Без приключений у нас не обошлось. Я уже не помню точно дату, но на одном из таких занятий гирополукомпас и ТПУ на танке Т-62 вышли из строя, и машина попала мимо прохода в обрывистом берегу на выходе из воды, в результате танк перевернулся под водой. Двигатель заглох, аккумуляторные батареи попадали, освещение в танке погасло, аварийное освещение тоже отрубилось. Связи нет. Мы спокойно без паники одели противогазы, согласно инструкции вытащили триплекс, чтобы танк затопить, а он не затопляется, потому, что лежим кверху брюхом, и все забито песком. Пришлось расстопорить люк в днище, который еще называют «паникерским», оттуда хлынул поток воды, в это время все 4 человека собрались в боевом отделении, потом вышли наружу. Как оказалось, слой воды над днищем был лишь сантиметров десять, гусеницы вообще торчали над водой.

В дальнейшем в войсках фундаментальные знания и практические навыки, которые получили в училище, здорово помогли. Должен сказать, что в танковых войсках вопросам форсирования водных преград, движения танков под водой, преодоления водных преград на гусеничных самоходных паромах и понтонно-мостовых парках уделялось очень большое внимание. Тема была ключевой. Мне трудно даже припомнить учения в масштабе полка и дивизии по наступательной тематике, на которых бы не отрабатывалось преодоление водных преград.

Мне приходилось ходить под воду на Т-55, Т-62, Т-64, Т-72 и Т-80. У всех этих машин есть свои особенности в подготовке к форсированию, свои особенности во время движения, но в целом подготовка танкистов, экипажа – практически одна и та же. Начинается все с теоретической подготовки, изучения ОПВТ, тренировок по его установке, потом бассейн, затем в макете танка отрабатываются мероприятия по затоплению и выходу.

Должен сказать, что по моим наблюдениям за солдатами-срочниками, которые служили в танковых войсках, тема действий под водой в изолирующем противогазе, затапливание в танке, выход из него, была одной из самых стрессовых, примерно на уровне стрельбы штатным снарядом и метания боевых гранат из танка.

— Какой танк показался наиболее приспособленным для преодоления водных преград?

— С точки зрения установки оборудования, затрат времени, надежности – на мой взгляд, это Т-72, хотя бы по той причине, что, во-первых, там воздухопитающая труба одна, и она достаточно скромных габаритов. На выпуске устанавливаются клапаны. На Т-64 приходилось ставить 2 трубы – одну воздухопитающую, а одну на выхлопе – потому что двухтактный дизель плохо переносил сопротивление на выпуске.

На Т-80 воздухопитающая и выпускная трубы — большого диаметра, и было больше шансов повредить их.

Я должен отметить, что перед входом под воду действует контрольно-технический пункт. Танк подходит к урезу воды, тормозит. Его осматривают снаружи, чтобы оборудование было в целости и сохранности. И когда у нас появились Т-64Б и Т-80, бывали случаи, когда танк приходилось заворачивать, в силу того, что обнаружились какие-то повреждения на оборудовании ОПВТ, обычно – нарушение уплотнения выпускной трубы. Ведь удаление района герметизации от реки нередко составляло несколько километров, и пока танк двигался к берегу, на трубы действовали сильные нагрузки, ведь танковый маршрут – это далеко не асфальт.

— У Т-72 ведь ограничение на преодоление рек не шире 1 километра?

— Да, из-за того, что система охлаждения у него замкнутая, воздух на охлаждение радиатора под водой не поступает и возможен перегрев двигателя. Но, я скажу, что водные преграды в 1000 метров найти на территории Западной Европы практически невероятно, а опыт форсирования Днепра, там ширина была порядка 700-800 метров, на учениях 1967 года, показал, что двигатели семейства В2 спокойно выдерживают такие условия. То есть это не критичное и не смертельное ограничение, оно скорее техническое, чем тактическое, потому что практически водные преграды такой ширины и не встретились бы.

— На каких мероприятиях было самое запомнившееся преодоление?

— Много таких мероприятий запомнилось, например, в Прибалтике переправа через замерзшую реку Неман на танке Т-72 во время полковых учений. Это было, по-моему, зимой 1978 года. В ходе учений, когда мы подошли к Неману, батальон ушел на маршрут, который от мостовой переправы находился ниже по течению. Там была поставлена задача, что батальон преодолевает Неман по дну, выше по мосту проходят не плавающие машины, а ниже нас по течению мотострелковый батальон преодолевает реку по льду.

— Да, впереди боевые машины пехоты по льду, за ними цепью пехота. Наш танковый батальон пошел под воду, лед для нас на Немане взорвали саперы, они у верхнего уреза майны на своих лодках и катере БМК ловили оторвавшиеся льдины, чтобы они не снесли воздухопитающие трубы танков. Вот такая методика была.

— То есть максимально приближенно к боевым условиям, без всяких скидок…

— Конечно, без всяких скидок. Мы успешно задачу выполнили, но пехота одну БМП утопила. Она на подходе к берегу, задрав корму, ушла под воду, хорошо что на БМП в это время были только механики водители в спасательных жилетах, мехвод удачно выплыл. А эту БМП достали только весной, когда лед растаял.

— Ширина Немана какая была?

— Ширина Немана в том месте, наверно, метров около 300.

Еще запомнилось форсирование Эльбы в Германии. Командовал тогда главком Зайцев, Митрофан Митрофанович, и наш полк на объединенных учениях был передовым отрядом дивизии, форсировал в максимальном темпе Эльбу, которая по оперативным планам изображала из себя реку Рейн.

Масштаб и жесткость спроса запомнились особенно, там были реальные удары авиации и артиллерии по противоположному берегу и высадка тактического воздушного десанта с вертолетов — роты отдельного десантно-штурмового батальона армии, а также форсирование вплавь мотострелкового батальона на БМП-2.

Два батальона танков от нашего полка форсировали Эльбу по дну с целью выхода на плацдарм, захваченный десантниками, расширения этого плацдарма, обеспечения переправы главных сил и развития наступления дивизии.

Митрофан Митрофаныч возмутился, мол, что это за детские игры у нас. По условиям мирного времени преодоление водных преград происходило так: один танк на выходе из воды на противоположной стороне, один танк в реке, один танк на входе. Это требования безопасности, ведь эвакоспасательная группа одна на маршрут.

Генерал Зайцев дал команду: давайте по-боевому, и в итоге было так: у нас один танк на выходе, один на входе, и три в реке. Это огромная ответственность, конечно, для командира батальона, который лично управляет движением танков под водой. Для всех танкистов это большое напряжение и испытание мастерства, это очень сложно согласованно управлять пятью машинами. Ведь механик водитель под водой ничего не видит, он только слушает команду управления, и экипаж – так же. Комбат должен ювелирно руководить всем процессом, чтобы не допустить столкновения танков под водой, ухода с маршрута, следить за работой контрольно-технического пункта и выполнять еще ряд задач. Но все прошло более чем успешно.

Батальон Т-64 мигом пролетел эту водную преграду. Примерно через 30 минут все танки были на противоположном берегу. Мы свою задачу выполнили.

Вообще под воду в танке ходил много раз, ведь каждый год проводились минимум дважды занятия по подводному вождению и одно-два учения с форсированием водной преграды. Поэтому разных острых ситуаций, интересных эпизодов осталось в памяти немало. Были в этих мероприятиях и моменты, запомнившиеся своей красотой.

Вот представьте: ночь, берег реки, ни огонька. Слышен только рев двигателей подходящей к воде колонны танков. Постепенно проявляются темные силуэты машин с трубами ОПВТ. Первая машина тормозит у КТП, мелькает синий фонарик техника – отмашка, танк пошел под воду. Звук работающего двигателя исчезает. И дальше в тишине только красный огонек на трубе «плывет» поперек реки. Пошел следующий танк, еще один… и на противоположном берегу постепенно выстраивается цепочка «светлячков». Картина незабываемая.

— «Армата» будет ходить под водой?

— Это обязательное требование для перспективного танка. Возможность преодоления водных преград по дну должны получить практически все машины этого семейства тяжелой бронетехники.

Демонстрация возможностей преодоления водных преград по дну российскими танками Т-90 и Т-80У

Источник

Танки для подводной езды: как готовят экипажи бронемашин для форсирования рек

Одно из самых сложных упражнений для танкистов — подводное вождение, отрабатывали на учениях Таманской дивизии гвардейской танковой армии ЗВО в Наро-Фоминске. Форсирование рек — важнейшая часть наступательных операций, а преодоление водной преграды на танке это элемент боевой подготовки, требующий постоянных тренировок. И связан он с определенным риском и высоким уровнем стресса для экипажа.

Водную преграду преодолевали на танках Т-72. Мощность его двигателя 840 лошадиных сил. Машина способна преодолевать ров шириной 2,5 метра, а благодаря огромной трубе танк может передвигаться под водой на глубине до пяти метров. Перед погружением танк несколько часов герметизируют. Когда работа завершена — экипаж надевает специальную экипировку. Запаса воздуха в ней танкисту хватит на два часа 40 минут. Предстоящее упражнение считается для механика-водителя самым сложным. Под водой нулевая видимость.

«Специальный прибор — гирокомпас. Вот по нему едешь. Вправо если ушел, чуть довернул», — объяснил командир танка Алексей Шукаев.

Инженерные войска заранее исследовали дно реки. Но каким бы оно ни было — танк должен идти с минимальным маневрированием. Механику-водителю необходимо следить, чтобы обороты двигателя были стабильными. В противном случае машина под водой заглохнет.

Все время, пока танк находится в воде, за ним наблюдают ремонтно-эвакуационные команды. Если что-то вдруг пойдет не так, то они лебедкой вытянут боевую машину на сушу. Таким образом, гарантируется безопасность экипажа. У российских танкистов накоплен огромный опыт по форсированию рек. Первые шаги начались еще в 30-х годах прошлого века. Позже, во времена холодной войны, советские войска на учениях переправлялись через Неман, Эльбу и Днепр. Их знания новобранцам передают командиры.

«Прадед мой, дед — были танкистами. Все по моей родословье были танкистами. Родные были не против, наоборот — только «за», чтобы я связал свою жизнь с военной службой, и этим родом войск», — рассказал командир танкового взвода Дмитрий Расходчиков.

Под водой российские танкисты могут преодолеть целый километр. Перед этим они проходят основательную подготовку. Занимаются в учебных классах и отрабатывают погружения в бассейне.

«Самое главное это психологическое состояние экипажа. Как они готовы к преодолению водной преграды. Кто-то боится воды, кто-то просто замкнутого пространства. И мы пытаемся прийти к общему знаменателю, чтобы наша боевая готовность была на должном уровне. Как это положено», — заверил заместитель командира танковой роты.

Сегодня практически вся наша бронетехника способна передвигаться под водой или вплавь. Переброска Сухопутных войск таким образом может повлиять на исход любой боевой операции. Отрабатывать навыки подводного вождения на практике танкисты будут в течении всего лета.

Источник

Танки идут под воду — от Т-54 до Арматы: мемуары военного профессионала, полковника припаса Виктора Мураховского

Как отмечает узнаваемый военный эксперт, полковник припаса Виктор Мураховский, танки, идущие под воду, это не только лишь зрелищно, да и связано с многомесячной подготовкой, определенным риском, в конце концов, сильным стрессом для экипажа.

«В первый раз с этим я столкнулся в военном училище. Все начиналось с занятий по легководолазной подготовке. Это был как теоретический, так и практические курсы. Обучались работать в изолирующих противогазах, в то время у нас были ИП-46 и ИП-46М. Поначалу мы тренировались на суше – отрабатывали пуск, перевод в боевое положение, другие операции. Потом в бассейне, на глубине порядка 2-2,5 метров. Поначалу простые деяния – хождение под водой. Потом уже посложнее: перенос трака танка, установка и закрепление троса на буксирном крюке танка. Бассейн был специально для этого оборудован.

Последующий шаг — это тренировка затопления танка и выхода из него. Для этого был особый тренажер. Он представлял собой макет отделения управления и боевого отделения. Там мы также сначала тренировались по переводу противогаза в боевое положение, потом затоплению танка и выходу из него. Оканчивающий шаг — деяния в случае неисправности противогаза.

После прохождения всех этих шагов занятий начались уже практические занятия на боевой технике. Это происходило на реке Мёша, недалеко от Казани. Форсировали эту реку мы на танках Т-55 и Т-62, действуя в качестве членов экипажа.

Поначалу с учебно-тренировочным оборудованием, когда на танк устанавливается труба-лаз, которая позволяла выходить из танка без его затопления. Потом работа с так именуемым «боевым» оборудованием подводного вождения танка (ОПВТ), когда воздухопитающая труба маленького поперечника устанавливалась заместо снятого устройства наблюдения заряжающего. Работы по полной подготовке танка к преодолению аква преграды под водой на машинах Т-55, Т-62 занимали 30-40 минут.

Без приключений у нас не обошлось. Я уже не помню точно дату, но на одном из таких занятий гирополукомпас и ТПУ на танке Т-62 вышли из строя, и машина попала мимо прохода в обрывистом берегу на выходе из воды, в итоге танк перевернулся под водой. Движок заглох, аккумуляторные батареи попадали, освещение в танке погасло, аварийное освещение тоже отрубилось. Связи нет. Мы тихо без паники одели противогазы, согласно аннотации вынули триплекс, чтоб танк затопить, а он не затопляется, так как лежим наверх брюхом, и все забито песком. Пришлось расстопорить лючок в днище, который еще именуют «паникерским», оттуда хлынул поток воды, в это время все 4 человека собрались в боевом отделении, позже вышли наружу. Как оказывается, слой воды над днищем был только см 10, гусеницы вообщем торчали над водой.

В предстоящем в войсках фундаментальные познания и практические способности, которые получили в училище, здорово посодействовали. Вынужден огласить, что в танковых войсках вопросам форсирования аква препядствий, движения танков под водой, преодоления аква препядствий на гусеничных самоходных паромах и понтонно-мостовых парках уделялось очень огромное внимание. Тема была главный. Мне тяжело даже припомнить учения в масштабе полка и дивизии по наступательной теме, на которых бы не отрабатывалось преодоление аква препядствий.

Мне приходилось ходить под воду на Т-55, Т-62, Т-64, Т-72 и Т-80. У всех этих машин есть свои особенности в подготовке к форсированию, свои особенности во время движения, но в целом подготовка танкистов, экипажа – фактически одна и та же. Начинается все с теоретической подготовки, исследования ОПВТ, занятий по его установке, позже бассейн, потом в макете танка отрабатываются мероприятия по затоплению и выходу.

Вынужден огласить, что по моим наблюдениям за солдатами-срочниками, которые служили в танковых войсках, тема действий под водой в изолирующем противогазе, затапливание в танке, выход из него, была одной из самых стрессовых, приблизительно на уровне стрельбы штатным снарядом и метания боевых гранат из танка.

— Какой танк показался более адаптированным для преодоления аква препядствий?

— Исходя из убеждений установки оборудования, издержек времени, надежности – на мой взор, это Т-72, хотя бы по той причине, что, во-1-х, там воздухопитающая труба одна, и она довольно умеренных габаритов. На выпуске инсталлируются клапаны. На Т-64 приходилось ставить 2 трубы – одну воздухопитающую, а одну на выхлопе – так как двухтактный дизель плохо переносил сопротивление на выпуске.

На Т-80 воздухопитающая и выпускная трубы — огромного поперечника, и было больше шансов разрушить их.

Я должен отметить, что перед входом под воду действует контрольно-технический пункт. Танк подходит к урезу воды, тормозит. Его осматривают снаружи, чтоб оборудование было в целости и сохранности. И когда у нас появились Т-64Б и Т-80, бывали случаи, когда танк приходилось заворачивать, в силу того, что обнаружились какие-то повреждения на оборудовании ОПВТ, обычно – нарушение уплотнения выпускной трубы. Ведь удаление района герметизации от реки часто составляло несколько км, и пока танк двигался к берегу, на трубы действовали сильные нагрузки, ведь танковый маршрут – это далековато не асфальт.

— У Т-72 ведь ограничение на преодоление рек не обширнее 1 километра?

— Да, из-за того, что охлаждающая система у него замкнутая, воздух на остывание радиатора под водой не поступает и вероятен перегрев мотора. Но, я скажу, что водные преграды в 1000 метров отыскать на местности Западной Европы фактически неописуемо, а опыт форсирования Днепра, там ширина была порядка 700-800 метров, на учениях 1967 года, показал, что движки семейства В2 расслабленно выдерживают такие условия. Другими словами это не критическое и не смертельное ограничение, оно быстрее техническое, чем тактическое, так как фактически водные преграды таковой ширины и не повстречались бы.

— На каких мероприятиях было самое запомнившееся преодоление?

— Много таких мероприятий запомнилось, к примеру, в Прибалтике переправа через замерзшую реку Неман на танке Т-72 во время полковых учений. Это было, по-моему, зимой 1978 года. В процессе учений, когда мы подошли к Неману, батальон ушел на маршрут, который от мостовой переправы находился ниже по течению. Там была поставлена задачка, что батальон преодолевает Неман по дну, выше по мосту проходят не плавающие машины, а ниже нас по течению мотострелковый батальон преодолевает реку по льду.

— Да, впереди боевые машины пехоты по льду, за ними цепью пехота. Наш танковый батальон пошел под воду, лед для нас на Немане подорвали саперы, они у верхнего уреза майны на собственных лодках и катере БМК ловили оторвавшиеся льдины, чтоб они не снесли воздухопитающие трубы танков. Вот такая методика была.

— Другими словами очень приближенно к боевым условиям, без всяких скидок…

— Естественно, без всяких скидок. Мы удачно задачку выполнили, но пехота одну БМП утопила. Она на подходе к берегу, задрав корму, ушла под воду, отлично что на БМП в это время были только механики водители в спасательных жилетах, мехвод успешно выплыл. А эту БМП достали только весной, когда лед растаял.

— Ширина Немана какая была?

— Ширина Немана в том месте, наверное, метров около 300.

Еще запомнилось форсирование Эльбы в Германии. Командовал тогда главком Зайцев, Митрофан Митрофанович, и наш полк на объединенных учениях был передовым отрядом дивизии, форсировал в наивысшем темпе Эльбу, которая по оперативным планам изображала из себя реку Рейн.

Масштаб и твердость спроса запомнились в особенности, там были реальные удары авиации и артиллерии по обратному берегу и посадка тактического воздушного десанта с вертолетов — роты отдельного десантно-штурмового батальона армии, также форсирование вплавь мотострелкового батальона на БМП-2.

Два батальона танков от нашего полка форсировали Эльбу по дну с целью выхода на плацдарм, оккупированный десантниками, расширения этого плацдарма, обеспечения переправы основных сил и развития пришествия дивизии.

Митрофан Митрофаныч возмутился, дескать, что же это все-таки за детские игры у нас. По условиям мирного времени преодоление аква препядствий происходило так: один танк на выходе из воды на обратной стороне, один танк в реке, один танк на входе. Это требования безопасности, ведь эвакоспасательная группа одна на ма

Источник