ПОДГОТОВКА БОЕВЫХ МАШИН К ПЕРЕПРАВЕ ПОД ВОДОЙ И НА ПЛАВУ

Для переправы под водой и на плаву допускаются только исправные боевые машины, прошедшие техническое обслуживание и проверку качества герметизации. Танки, предназначенные для переправы под водой, кроме того, должны иметь запас хода до очередного ремонта не менее 1000 км.

Объем работ и последовательность их выполнения при подготовке к преодолению водных преград зависят от конструктивных особенностей боевых машин и проводятся в соответствии с рекомендациями руководств по материальной части и эксплуатации или технических описаний по ним.

Подготовка танков к движению по глубокому броду и под водой состоит из трех этапов:

— предварительная подготовка, которая проводится в выжидательном районе или на коротких остановках в ходе выдвижения к водной преграде;

—окончательная подготовка, которая в зависимости от конструкции ОПВТ проводится перед исходным рубежом для форсирования или в районе герметизации;

—контроль герметизации на КТП.

Предварительная подготовка танков должна включать те работы, которые не снижают боевых возможностей танков:

—проведение технического обслуживания № 1 или № 2, при котором особое внимание уделяется обслуживанию узлов и агрегатов, оказывающих влияние на состояние машины и экипажа при переправе танков через водные преграды;

—проверку наличия и исправности всех узлов ОПВТ, инструмента и материалов, необходимых для проведения работ по окончательной подготовке танков, и укладку их на свои места;

—проверку средств внешней и внутренней связи, системы ПАЗ(пожарная автоматическая защита) и гирополукомпаса;

—смазку втулок балансиров и обмазку наружных выводов электрооборудования, щелей замков, контуров наружных окон призменных приборов наблюдения и мест их установки, где это предусматривается инструкцией по эксплуатации машины;

—проверку наличия всех крышек и пробок люков и лючков и состояние их уплотнительных прокладок, а также стопорения задраек крышки люка аварийного выхода;

—подготовку изолирующих противогазов и спасательных жилетов;

— проверку состояния и крепления уплотнений бронемаски, пушки и щели прицела;

— установку на ящиках ЗИП съемных стяжек.

В зависимости от конструктивных особенностей ОПВТ в предварительную подготовку могут включаться дополнительные операции, которые выполняются с целью сократить объем работ при окончательной подготовке танка.

Окончательная подготовка также зависит от конструктивных особенностей танка и ОПВТ и, как правило, производится согласно технологическим графикам с обязательным включением следующих работ:

— контрольный осмотр танка;

— завершение работ по герметизации танка;

— проверка качества герметизации танка замером разрежения на машинах, где этот способ применяется;

сборка и установка воздухопитающей трубы (Если движение танка к переправе невозможно с воздухопитающей трубой, то установка ее производится на КТП).

На третьем этапе основная часть работ производится группой контроля герметизации на КТП. Эта группа и экипаж выполняют следующий объем работ:

— группа контроля внешним осмотром проверяет состояние уплотнений, правильность

укладки буксирных тросов, наличие пробок и крышек лючков днища, закрывает крышки люков уплотнения силового отделения, снимает защитное приспособление с выпускных клапанов там, где они имеются;

— экипаж выполняет работы, предусмотренные в руководствах по материальной части и эксплуатации определенной марки танка.

Дозаправка танков топливом из возимых на них бочек в зависимости от конкретных условий может производиться до подхода к водной преграде или в районе герметизации.

В зависимости от обстановки на тактических учениях и в боевых условиях при подготовке танков к движению под водой по решению командира можно снимать брезент и дополнительные бочки с топливом.

При подготовке танка к преодолению глубокого, брода выполняется весь объем работ, предусмотренный для движения под водой, кроме установки воздухопитающей трубы.

Прицепка буксирных тросов к танку и укладка их производится в зависимости от имеющихся эвакосредств, а также ширины и глубины водных преград.

При преодолении водных преград по глубокому броду или под водой, когда эвакуация организована только на один берег, оба буксирных троса прицепляются к задним или передним крюкам танка и укладываются на полки и крышу силового отделения, а свободные концы скрепляются серьгой и к ней привязывается веревка с буйком.

При преодолении широких водных преград и организации эвакуации танков из воды на оба берега один из тросов прицепляется. К заднему, а второй — к переднему буксирным крюкам танка, расположенным у нижнего по отношению к течению борта. Защелки крюков заклиниваются деревянными клиньями. Свободные коуши набрасываются на металлические штыри, изготавливаемые силами войск и прикрепленные к полкам танка.

К этим коушам привязываются веревки (буйрепы) длиной по 5 м каждая с буйками красного (передний трос) и белого (задний трос) цвета, которые после погружения танка под воду плавают на поверхности и обеспечивают подъем тросов в лодку без использования водолазов. Длина веревки должна быть на 1 м больше максимальной глубины водоема на участке переправы. На буйках дополнительно пишутся буквы: «П» — передний трос, «3» — задний трос. Этот способ крепления применяется при глубине водной преграды до 3,5 м.

При глубине реки более 3,5 м буксирные тросы наращиваются последовательно путем соединения их серьгой. Так же, как и в первом случае, коуши, соединенные между собой серьгой, накладываются на штырь. Второй (свободный) трос укладывается на тот же штырь, где были уложены соединенные между собой концы тросов, а для крепления образовавшейся петли устанавливаются дополнительные штыри. К свободному (ходовому) коушу привязывается веревка с буйком. В этом случае эвакуация возможна только на один берег.

Проверка качества герметизации танков проводится методом «разрежения» в соответствии с рекомендациями руководств по материальной части и эксплуатации. При этом создание разрежения свыше 300 мм рт. ст. не допускается. При достижении такого разрежения заслонка на воздухопитающей трубе должна быть приоткрыта. На танках, где проверка герметичности замером разрежения не приемлема, применяется метод «замочки».

Проверка герметичности выпускной трассы проводится при поджатых выпускных клапанах с усилием до 40 кг (одним или двумя человеками) в следующем порядке: в танк, подготовленный к движению под водой, садится механик-водитель, закрывает все люки, запускает двигатель и, проработав 10 сек, останавливает его на 5—10 сек. Проверка повторяется два-три раза. Если после этого в танке не ощущается запаха отработанных газов, значит герметизация выпускной трассы нормальная.

Подготовка плавающих боевых машин к преодолению водной преграды слагается из предварительной и окончательной. Объем работ зависит от конструктивных особенностей машины и выполняется в соответствии с рекомендациями руководств по материальной части и эксплуатации или технических описаний по ним.

Предварительная подготовка производится во время остановок на марше, в выжидательном или в исходном районе; окончательная— непосредственно перед входом в воду. Плавающие боевые машины в предвидении форсирования водных преград должны проверяться «замочкой» в воде. При «замочке»

вскрываются такие недостатки в герметизации, как нарушение уплотнений в люках днища, перекосы кормовых дверей или потеря эластичности резиновых уплотнений карданов. Проверка герметичности «замочкой» проводится в следующем порядке: в машину, полностью подготовленную к движению на плаву, садится механик-водитель (водитель) в спасательном жилете. Для страховки к машине прицепляют трос бронетягача. После этого механик-водитель (водитель) ведет машину в воду и останавливает ее, когда она еще находится на грунте, на 2—3 мин. Если не обнаружится струйного проникновения воды в машину, то по команде руководителя движение продолжается. Вторая остановка на 3—5 мин делается после всплытия машины, где механик-водитель (водитель) снова просматривает места струйного проникновения воды. Затем машина выходит (эвакуируется тягачом) на берег.

Источник

Танки идут под воду — от Т-54 до Арматы: воспоминания военного эксперта, полковника запаса Виктора Мураховского

Вот уже 60 лет оборудование для преодоления танками водных преград по дну — непременный атрибут всех отечественных танков. Такими устройствами будут оснащены и перспективные машины семейства «Армата».

Как отмечает известный военный эксперт, полковник запаса Виктор Мураховский, танки, идущие под воду, это не только зрелищно, но и связано с многомесячной подготовкой, определенным риском, в конце концов, сильным стрессом для экипажа.

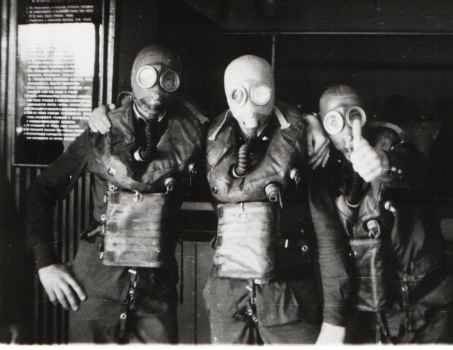

«Впервые с этим я столкнулся в военном училище. Все начиналось с занятий по легководолазной подготовке. Это был как теоретический, так и практические курсы. Учились работать в изолирующих противогазах, в то время у нас были ИП-46 и ИП-46М. Сначала мы тренировались на суше – отрабатывали запуск, перевод в боевое положение, другие операции. Затем в бассейне, на глубине порядка 2-2,5 метров. Сначала простейшие действия – хождение под водой. Затем уже посложнее: перенос трака танка, установка и закрепление троса на буксирном крюке танка. Бассейн был специально для этого оборудован.

Следующий этап — это тренировка затопления танка и выхода из него. Для этого был специальный тренажер. Он представлял собой макет отделения управления и боевого отделения. Там мы также вначале тренировались по переводу противогаза в боевое положение, затем затоплению танка и выходу из него. Завершающий этап — действия в случае неисправности противогаза.

После прохождения всех этих этапов тренировок начались уже практические занятия на боевой технике. Это происходило на реке Мёша, неподалеку от Казани. Форсировали эту реку мы на танках Т-55 и Т-62, действуя в качестве членов экипажа.

Сначала с учебно-тренировочным оборудованием, когда на танк устанавливается труба-лаз, которая позволяла выходить из танка без его затопления. Затем работа с так называемым «боевым» оборудованием подводного вождения танка (ОПВТ), когда воздухопитающая труба небольшого диаметра устанавливалась вместо снятого прибора наблюдения заряжающего. Работы по полной подготовке танка к преодолению водной преграды под водой на машинах Т-55, Т-62 занимали 30-40 минут.

Без приключений у нас не обошлось. Я уже не помню точно дату, но на одном из таких занятий гирополукомпас и ТПУ на танке Т-62 вышли из строя, и машина попала мимо прохода в обрывистом берегу на выходе из воды, в результате танк перевернулся под водой. Двигатель заглох, аккумуляторные батареи попадали, освещение в танке погасло, аварийное освещение тоже отрубилось. Связи нет. Мы спокойно без паники одели противогазы, согласно инструкции вытащили триплекс, чтобы танк затопить, а он не затопляется, потому, что лежим кверху брюхом, и все забито песком. Пришлось расстопорить люк в днище, который еще называют «паникерским», оттуда хлынул поток воды, в это время все 4 человека собрались в боевом отделении, потом вышли наружу. Как оказалось, слой воды над днищем был лишь сантиметров десять, гусеницы вообще торчали над водой.

В дальнейшем в войсках фундаментальные знания и практические навыки, которые получили в училище, здорово помогли. Должен сказать, что в танковых войсках вопросам форсирования водных преград, движения танков под водой, преодоления водных преград на гусеничных самоходных паромах и понтонно-мостовых парках уделялось очень большое внимание. Тема была ключевой. Мне трудно даже припомнить учения в масштабе полка и дивизии по наступательной тематике, на которых бы не отрабатывалось преодоление водных преград.

Мне приходилось ходить под воду на Т-55, Т-62, Т-64, Т-72 и Т-80. У всех этих машин есть свои особенности в подготовке к форсированию, свои особенности во время движения, но в целом подготовка танкистов, экипажа – практически одна и та же. Начинается все с теоретической подготовки, изучения ОПВТ, тренировок по его установке, потом бассейн, затем в макете танка отрабатываются мероприятия по затоплению и выходу.

Должен сказать, что по моим наблюдениям за солдатами-срочниками, которые служили в танковых войсках, тема действий под водой в изолирующем противогазе, затапливание в танке, выход из него, была одной из самых стрессовых, примерно на уровне стрельбы штатным снарядом и метания боевых гранат из танка.

— Какой танк показался наиболее приспособленным для преодоления водных преград?

— С точки зрения установки оборудования, затрат времени, надежности – на мой взгляд, это Т-72, хотя бы по той причине, что, во-первых, там воздухопитающая труба одна, и она достаточно скромных габаритов. На выпуске устанавливаются клапаны. На Т-64 приходилось ставить 2 трубы – одну воздухопитающую, а одну на выхлопе – потому что двухтактный дизель плохо переносил сопротивление на выпуске.

На Т-80 воздухопитающая и выпускная трубы — большого диаметра, и было больше шансов повредить их.

Я должен отметить, что перед входом под воду действует контрольно-технический пункт. Танк подходит к урезу воды, тормозит. Его осматривают снаружи, чтобы оборудование было в целости и сохранности. И когда у нас появились Т-64Б и Т-80, бывали случаи, когда танк приходилось заворачивать, в силу того, что обнаружились какие-то повреждения на оборудовании ОПВТ, обычно – нарушение уплотнения выпускной трубы. Ведь удаление района герметизации от реки нередко составляло несколько километров, и пока танк двигался к берегу, на трубы действовали сильные нагрузки, ведь танковый маршрут – это далеко не асфальт.

— У Т-72 ведь ограничение на преодоление рек не шире 1 километра?

— Да, из-за того, что система охлаждения у него замкнутая, воздух на охлаждение радиатора под водой не поступает и возможен перегрев двигателя. Но, я скажу, что водные преграды в 1000 метров найти на территории Западной Европы практически невероятно, а опыт форсирования Днепра, там ширина была порядка 700-800 метров, на учениях 1967 года, показал, что двигатели семейства В2 спокойно выдерживают такие условия. То есть это не критичное и не смертельное ограничение, оно скорее техническое, чем тактическое, потому что практически водные преграды такой ширины и не встретились бы.

— На каких мероприятиях было самое запомнившееся преодоление?

— Много таких мероприятий запомнилось, например, в Прибалтике переправа через замерзшую реку Неман на танке Т-72 во время полковых учений. Это было, по-моему, зимой 1978 года. В ходе учений, когда мы подошли к Неману, батальон ушел на маршрут, который от мостовой переправы находился ниже по течению. Там была поставлена задача, что батальон преодолевает Неман по дну, выше по мосту проходят не плавающие машины, а ниже нас по течению мотострелковый батальон преодолевает реку по льду.

— Да, впереди боевые машины пехоты по льду, за ними цепью пехота. Наш танковый батальон пошел под воду, лед для нас на Немане взорвали саперы, они у верхнего уреза майны на своих лодках и катере БМК ловили оторвавшиеся льдины, чтобы они не снесли воздухопитающие трубы танков. Вот такая методика была.

— То есть максимально приближенно к боевым условиям, без всяких скидок…

— Конечно, без всяких скидок. Мы успешно задачу выполнили, но пехота одну БМП утопила. Она на подходе к берегу, задрав корму, ушла под воду, хорошо что на БМП в это время были только механики водители в спасательных жилетах, мехвод удачно выплыл. А эту БМП достали только весной, когда лед растаял.

— Ширина Немана какая была?

— Ширина Немана в том месте, наверно, метров около 300.

Еще запомнилось форсирование Эльбы в Германии. Командовал тогда главком Зайцев, Митрофан Митрофанович, и наш полк на объединенных учениях был передовым отрядом дивизии, форсировал в максимальном темпе Эльбу, которая по оперативным планам изображала из себя реку Рейн.

Масштаб и жесткость спроса запомнились особенно, там были реальные удары авиации и артиллерии по противоположному берегу и высадка тактического воздушного десанта с вертолетов — роты отдельного десантно-штурмового батальона армии, а также форсирование вплавь мотострелкового батальона на БМП-2.

Два батальона танков от нашего полка форсировали Эльбу по дну с целью выхода на плацдарм, захваченный десантниками, расширения этого плацдарма, обеспечения переправы главных сил и развития наступления дивизии.

Митрофан Митрофаныч возмутился, мол, что это за детские игры у нас. По условиям мирного времени преодоление водных преград происходило так: один танк на выходе из воды на противоположной стороне, один танк в реке, один танк на входе. Это требования безопасности, ведь эвакоспасательная группа одна на маршрут.

Генерал Зайцев дал команду: давайте по-боевому, и в итоге было так: у нас один танк на выходе, один на входе, и три в реке. Это огромная ответственность, конечно, для командира батальона, который лично управляет движением танков под водой. Для всех танкистов это большое напряжение и испытание мастерства, это очень сложно согласованно управлять пятью машинами. Ведь механик водитель под водой ничего не видит, он только слушает команду управления, и экипаж – так же. Комбат должен ювелирно руководить всем процессом, чтобы не допустить столкновения танков под водой, ухода с маршрута, следить за работой контрольно-технического пункта и выполнять еще ряд задач. Но все прошло более чем успешно.

Батальон Т-64 мигом пролетел эту водную преграду. Примерно через 30 минут все танки были на противоположном берегу. Мы свою задачу выполнили.

Вообще под воду в танке ходил много раз, ведь каждый год проводились минимум дважды занятия по подводному вождению и одно-два учения с форсированием водной преграды. Поэтому разных острых ситуаций, интересных эпизодов осталось в памяти немало. Были в этих мероприятиях и моменты, запомнившиеся своей красотой.

Вот представьте: ночь, берег реки, ни огонька. Слышен только рев двигателей подходящей к воде колонны танков. Постепенно проявляются темные силуэты машин с трубами ОПВТ. Первая машина тормозит у КТП, мелькает синий фонарик техника – отмашка, танк пошел под воду. Звук работающего двигателя исчезает. И дальше в тишине только красный огонек на трубе «плывет» поперек реки. Пошел следующий танк, еще один… и на противоположном берегу постепенно выстраивается цепочка «светлячков». Картина незабываемая.

— «Армата» будет ходить под водой?

— Это обязательное требование для перспективного танка. Возможность преодоления водных преград по дну должны получить практически все машины этого семейства тяжелой бронетехники.

Демонстрация возможностей преодоления водных преград по дну российскими танками Т-90 и Т-80У

Источник