- 12-мильная зона

- оглавление

- имея в виду

- история

- Конфликты

- Турция и Греция

- Южно-Китайское море

- 12-мильная зона

- История

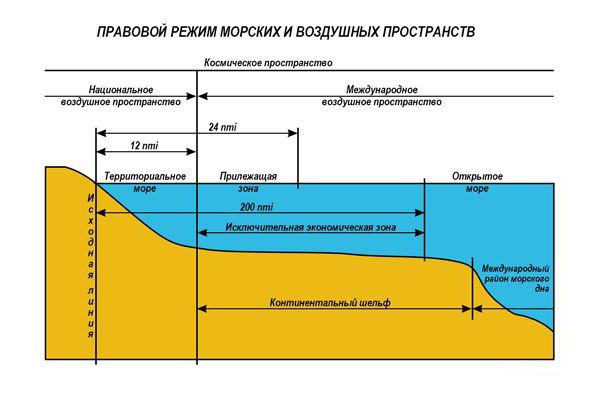

- Правовой режим территориальных вод. Справка

- Территориальные воды — это. Территориальные воды Российской Федерации

- Внутренние воды

- Территориальное море

- Прилежащая зона

- Исключительная экономическая зона

- Шельфовая зона

- Территориальные воды России

- Конфликтные ситуации

- Битва за Арктику

12-мильная зона

Зона 12-мильной является приморский территории прибрежного государства. Согласно Конвенции по морскому праву (UNCLOS) прибрежное государство осуществляет полный суверенитет над этими территориальными водами; он также образует морской таможенный лимит. Морская граница территориального моря — это предполагаемая линия, расположенная в 12 морских милях от базовой линии. Вся совокупность различных морских зон, относящихся к побережью, представлена термином прибрежная вода. В ряде стран наблюдается перекрытие 12-мильной зоны и конфликты из-за их наземной точки отсчета.

оглавление

имея в виду

В прибрежной территориальной зоне государства оно обладает полным суверенитетом в эксплуатации морского сырья (газа, нефти, редкоземельных элементов и т. Д.). Он также может сам регулировать свою рыбалку в своем территориальном море.

история

На первых двух конференциях ООН по морскому праву в Женеве в 1958 и 1960 годах никакие обязательные к исполнению международные правила не могли быть достигнуты в отношении территориальных вод. Конвенция о территориальном море и прилегающей зоне, заключенная 29 апреля 1958 г., регулирует этот вопрос, но не содержит информации о ширине прибрежной полосы. Однако зона подключения была регламентирована. Он должен быть максимум на 12 нм от базовой линии. Конвенция ООН по морскому праву (UNCLOS) от 10 декабря 1982 г. впервые ввела нормы международного права. С тех пор было оговорено, что прибрежные государства имеют право расширять свои территориальные воды до 12 морских миль.

Одно государство не подписало UNCLOS. Это включает США и Турцию .

Конфликты

В глобальных территориальных конфликтах 12-мильная прибрежная зона часто играет важную роль государственной границы.

Турция и Греция

Между двумя странами существует многолетний территориальный конфликт из- за статуса островов в Эгейском море . На сегодняшний день Турция не подписала Конвенцию по морскому праву и поэтому не связана правилом 12 миль. В январе 2021 года греческий парламент принял закон, теоретически заявляющий о полной 12-мильной зоне. Это увеличило территорию страны почти на десять процентов. Греция, состоящая из множества островов, до 2021 года претендовала на территорию не более шести морских миль. Закон прямо оставляет за Грецией возможность расширить свои территориальные воды в Эгейском море ; если бы Греция сделала это, это означало бы, что 71 процент Эгейского моря принадлежал Греции вместо прежних 21 процента.

Статус Северного Кипра, оккупированного Турцией, также вызывает споры. Турецкая Республика Северного Кипра также претендует на 12-мильную зону вокруг северной части острова. Турция ищет там нефть и газ.

Южно-Китайское море

С 1950-х годов в Китайском море происходили территориальные конфликты между соседними жителями и другими заинтересованными сторонами из-за неурегулированных территориальных претензий и образовавшихся 12-мильных зон. За этим стоят далеко идущие экономические интересы и интересы безопасности . Китайская Народная Республика , то Китайская Республика (Тайвань) , Япония , Южная Корея , на Филиппинах , в Малайзии , Брунея , Индонезии и Вьетнама претензии островов и атоллов и их морской стороне границы.

Источник

12-мильная зона

Территориальные воды, также территориальное море — полоса моря (океана), прилегающая к берегу, находящемуся под суверенитетом прибрежного государства, или к его внутренним водам, и составляющая часть государственной территории.

На территориальные воды, а также их поверхность и недра, воздушное пространство над ними распространяется суверенитет прибрежного государства. Режим территориальных вод регулируется Конвенцией ООН по морскому праву 1982 г. [1] , а также внутренним законодательством отдельных государств.

Отсчёт территориальных вод происходит от линии наибольшего отлива (если берег имеет спокойные очертания) либо от границ внутренних вод, либо от так называемых исходных линий (воображаемых прямых линий, соединяющих выступы берега в море, если побережье глубоко изрезано, извилисто или если вблизи берега есть цепь островов).

Международное право не допускает расширения территориальных вод за пределы 12 морских миль (22,2 км), однако некоторые государства в одностороннем порядке установили более широкие территориальные воды (например, Бразилия, Перу, Сьерра-Леоне, Уругвай, Эквадор и др.).

Суда всех государств пользуются правом мирного прохода через территориальные воды при условии соблюдения положений Конвенции (проход не должен нарушать безопасность прибрежного государства, подводные лодки могут проходить только в надводном положении и т. д.). Согласно внутреннему законодательству некоторых государств, иностранные военные корабли могут проходить через их территориальные воды и заходить во внутренние морские воды только по предварительному разрешению правительства соответствующего государства.

Осуществление иностранными судами морского промысла, гидрографических работ и исследований в территориальных водах большинства государств (при отсутствии специального соглашения) запрещается.

История

Необходимость подчиненности прибрежной части моря государству, у территории которого она находится, сознавалась уже издавна и может быть оправдана многими вполне разумными соображениями.

Прежде всего, собственная безопасность прибрежного государства требует, чтобы оно принимало в открытом море, на известном расстоянии от берега, все меры, могущие предупредить внезапное нападение на него извне, и служит ему защитой во время войны. Притом, располагая властью над береговым морем, прибрежное государство получает также возможность как отправлять необходимый для него полицейский и санитарный надзор над судами, так и бороться с контрабандной торговлей, вредящей его фискальным интересам, а равно обеспечить жителям морского берега столь выгодный для них рыбный промысел. Наконец, порядок и безопасность самых торговых оборотов, производимых иностранцами морским путем, вполне оправдывают допущение власти государства на прибрежной полосе моря. В прежнее время государства с помощью этой власти могли охранять морские сообщения от пиратов, совершавших разбои в открытом море.

При определении границ территориальных вод теория международного права исходила из того положения, что власть прибрежного государства кончается там, где она фактически не может быть осуществлена — Terrae dominium finitur ubi finitur armorum vis . На этом основании по примеру Бинкерсгука юристы признавали, что граница береговых вод определяется пушечным выстрелом с берега. Но так как такой масштаб при постоянном усовершенствовании огнестрельного оружия представлял величину крайне изменчивую и неопределенную, то на практике этот вопрос лучше всего разрешался путем международных соглашений.

К началу XX века большинство трактатов, заключенных между государствами, равно и большинство авторов сочинений по международному праву принимали за крайнюю черту территориальных вод линию, простирающуюся на 3 английские мили от максимального предела отлива. Подобное определение также принято законодательствами некоторых западноевропейских государств. Так, например, британский закон 1878 г. «Territorial Waters Jurisdiction Act» (англ.) русск. , изданный по поводу возникших в судах недоразумений о подсудности одного частного дела о столкновении британского судна с германским, ограничивал пространство береговой юрисдикции королевства расстоянием в 3 английские мили.

Некоторые государства объявляли своими территориальными водами такие пространства, которые в действительности переходят уже в пределы открытого моря и этим нарушают свободу последнего. Так, например, указом императора Александра I от 4 ( 16 ) сентября 1821 г. объявлено было территорией Российской империи все пространство моря, порты и заливы по всему северо-западному берегу Северной Америки, начиная от Берингова пролива до 51° северной широты, а равно воды, омывающие Алеутские и Курильские острова, начиная от Берингова пролива до южного мыса острова Урупа, то есть до 45° 50′ северной широты; иностранным судам воспрещено было под страхом конфискации даже приближаться к российским берегам на расстояние менее 100 английских миль и заниматься в этом пространстве рыболовством. Этот указ вызвал протест со стороны правительств Великобритании и США, и в 1824 г. Россия отказалась от этих притязаний и заключила с Великобританией (1825) и США (1824) конвенции, которыми было существенно парализовано действие указа 1821 г. [2] .

Источник

Правовой режим территориальных вод. Справка

Территориальные воды (территориальное море) — это морской пояс, расположенный вдоль берега или непосредственно за внутренними морскими водами прибрежного государства и находящийся под его суверенитетом. Прибрежные установки и искусственные острова территориальных вод не имеют.

Граница территориальных вод смежных государств определяется международными договорами.

На территориальные воды, их поверхность и недра, воздушное пространство над ними распространяется суверенитет прибрежного государства.

Правовой режим территориальных вод (территориального моря) частично регулируется Конвенцией о территориальном море и прилежащей зоне 1958 года, наиболее полно — Конвенцией ООН по морскому праву 1982 года, а также внутренним законодательством отдельных государств.

Конвенция ООН по морскому праву относит к территориальному морю прибрежную морскую полосу шириной не более 12 морских миль. Отсчёт территориальных вод происходит от линии наибольшего отлива (если берег имеет спокойные очертания), либо от границ внутренних вод, либо от так называемых базисных линий (воображаемых прямых линий, соединяющих выступы берега в море, если побережье глубоко изрезано, извилисто или если вблизи берега есть цепь островов).

Линии разграничения территориальных вод с соседними или противолежащими государствами и внешняя граница территориальных вод служат государственной границей прибрежного государства.

Несмотря на то, что международное право не допускает расширения территориальных вод за пределы 12 морских миль, национальное законодательство отдельных стран часто устанавливает свой размер территориальных вод, например США — 6 миль, некоторые страны Африки — 24 мили, страны Южной Америки — до 200 миль, некоторые государства в одностороннем порядке установили более широкие территориальные воды (например, Бразилия, Перу, Сьерра-Леоне, Уругвай, Эквадор и др.).

Пределы и правовой режим территориальных вод (территориального моря) России определен Федеральным законом РФ 1998 г. «О внутренних морских водах, территориальном море и прилежащей зоне РФ» и Законом РФ 1993 г. «О Государственной границе РФ».

Любая деятельность физических и юридических лиц в иностранных территориальных водах может производиться лишь с согласия прибрежного государства. Однако объем суверенных прав прибрежного государства в территориальном море несколько уже, чем во внутренних водах. Из объема правомочий государства устанавливается исключение — право мирного прохода. Невоенные суда всех государств пользуются правом мирного прохода через территориальное море. При этом под проходом понимается плавание через территориальное море с целями пересечь это море, не заходя во внутренние воды или не становясь на рейде или у портового сооружения за пределами внутренних вод, пройти во внутренние воды или выйти из них, или стать на рейде или у портового сооружения (ст. 18 Конвенции 1982 г.).

«Проход является мирным, если только им не нарушается мир, добрый порядок или безопасность прибрежного государства» (ст. 19 Конвенции 1982 г.).

Проход признается нарушающим «мир, добрый порядок и безопасность прибрежного государства, если судно осуществляет:

— угрозы силой или ее применение против суверенитета, территориальной целостности или политической независимости прибрежного государства или каким-либо другим образом в нарушение принципов международного права, воплощенных в Уставе ООН;

— любые маневры или учения с оружием любого вида;

— любой акт, направленный на сбор информации в ущерб обороне или безопасности прибрежного государства;

— любой акт пропаганды, имеющей целью посягательство на оборону или безопасность прибрежного государства;

— подъем в воздух, посадку или принятие на борт любого летательного аппарата;

— подъем в воздух, посадку или принятие на борт любого военного устройства;

— погрузку или выгрузку любого товара или валюты, посадку или высадку любого лица вопреки таможенным, фискальным, иммиграционным или санитарным законам и правилам прибрежного государства.

Запрещается осуществление иностранными судами морского промысла, гидрографических работ и исследований в территориальных водах большинства государств (при отсутствии специального соглашения).

В соответствии с международными договорами и принятой практикой прибрежное государство в определенных случаях может осуществлять на борту иностранного судна уголовную и гражданскую юрисдикцию. Эти случаи строго оговорены и допускают вмешательство прибрежного государства, когда совершенное деяние распространяется на прибрежное государство и связано с ним, когда характер этого деяния нарушает спокойствие в стране или территориальном море, когда капитан судна, дипломатический или консульский представитель обратился с просьбой об оказании помощи.

Прибрежное государство не должно останавливать иностранное судно, проходящее через территориальные воды (территориальное море), или изменять его курс с целью осуществления гражданской юрисдикции в отношении лица, находящегося на борту судна, но может применять меры взыскания или арест по любому гражданскому делу в том случае, когда гражданское обязательство возникло в силу самого прохода через территориальные воды (территориальное море) (например, судно повредило навигационное оборудование — буи, знаки и т.п., осуществляло загрязнение). Территориальные воды (территориальное море) устанавливаются и вокруг островов.

Прибрежное государство имеет также связанную с этими правами юрисдикцию в отношении создания и использования искусственных островов, установок и сооружений, морских научных исследований, защиты и сохранения морской среды. Права прибрежного государства здесь не вытекают из его суверенитета, а предоставлены ему в результате международной договоренности и имеют конвенционный характер.

Источник

Территориальные воды — это. Территориальные воды Российской Федерации

Территориальные воды – это часть прибрежной акватории, подчинённой исключительной юрисдикции определённого государства. Организацией Объединённых Наций чётко определена ширина зоны – 12 морских миль, отсчитываемых от береговой линии в момент максимального отлива.

Внутренние воды

Территориальные воды – это также и внутренние воды, включающие реки, озёра, неширокие бухты, фьорды и т. д. Здесь действует абсолютный суверенитет, не подчинённый правилам Морской конвенции.

Акватория между островами архипелагов при определённых условиях является внутренними водами. Ряд стран (Индонезия, Филиппины) имеют обширную внутреннюю зону, что накладывает ограничения на проход зарубежных судов. Чтобы не затруднять мореходство, правительством утверждаются морские коридоры для упрощённого судоходства.

Территориальное море

Официально территориальным считается часть моря (океана) в пределах принятой ООН 12-мильной зоны. Соседствующие по морю страны обычно договариваются в двустороннем формате о разграничениях зон ответственности. Если договариваться не получается, границу определяют по равноудалённым точкам от участков суши.

На практике часть государств трактуют по-своему морское право, включая в исключительную суверенную зону акватории за пределами территориального моря. Причинами споров являются биологические ресурсы, природные ископаемые, стратегическое положение.

Прилежащая зона

Территориальные воды государства имеют продолжение в виде прилежащей зоны, также определённой в 12 миль. Своеобразный буфер создан как контрольно-пропускной пункт. Здесь пограничные силы могут отчасти контролировать мореходство, ловить браконьеров и пиратов, выявлять нарушителей санитарных, миграционных, таможенных законов.

Военные суда чужих стран, как правило, должны получать разрешение для преодоления прилежащей зоны, а подлодки – перемещаться в надводном положении. Впрочем, требования чётко не прописаны и регулируются отчасти региональными договорённостями, или «правом сильного».

Исключительная экономическая зона

Территориальные воды – это не только 24-мильная область особой ответственности. Национальные государства имеют право первостепенного освоения, так называемой, исключительной экономической зоны. Простирается она на 370 км (200 морских миль) от береговой линии (либо внутренних вод), если нет территориальных ограничений в виде морских границ соседних стран.

Государство в ИЭЗ может единолично (либо с партнёрами) добывать минералы, разрабатывать месторождения углеводородов, ловить рыбу и другие дары моря, строить ветровые и приливные электростанции, проводить геологоразведку и т. д. Допускается даже возведение искусственных островов и их экономическое использование.

Между тем морское право запрещает препятствовать авиаперевозкам и мирному прохождению судов других стран. Разрешена прокладка средств коммуникаций, трубопроводов. Также сторона обязуется защищать природную среду, устранять последствия экологических бедствий.

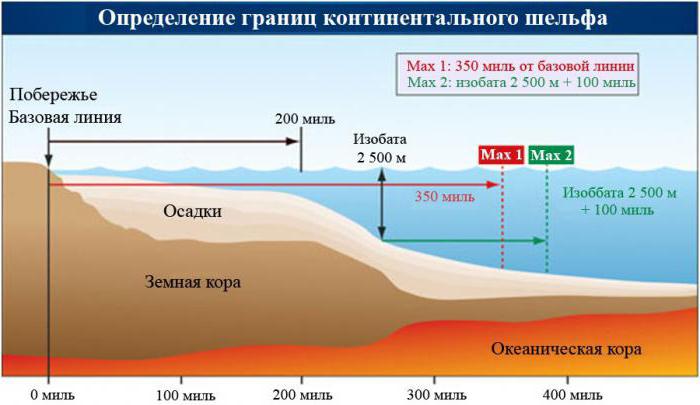

Шельфовая зона

Территориальное море также включает часть расширенного континентального шельфа. Полномочия государств в пределах шельфовой зоны во многом сходны с полномочиями ИЭЗ. Эти территории могут частично совпадать, в этом случае правила экономических зон являются приоритетными.

Если шельф простирается дальше исключительной экономической зоны и доказано является подводным продолжением континентальной части страны, государство имеет полномочия добывать природные ископаемые, вести промысел и т. д. Зона хозяйственной деятельности простирается за пределами ИЭЗ от 200 до 350 морских миль от береговой линии.

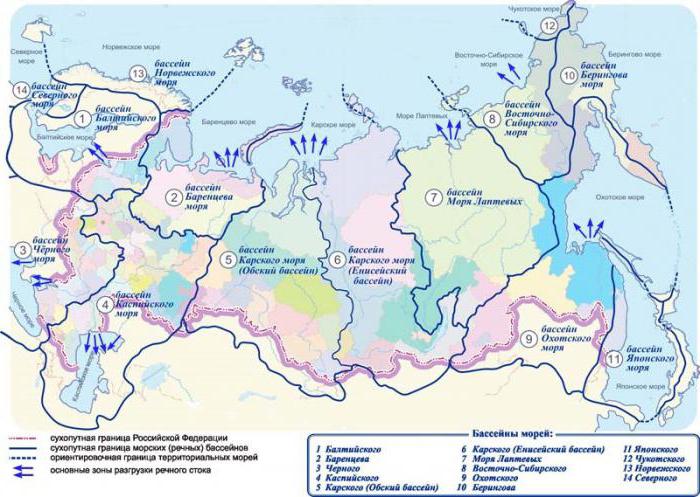

Территориальные воды России

Российская Федерация контролирует обширную морскую территорию. Граница протянулась на 38 800 км. К внутренним водам относятся Белое море, Чёшская губа, Печёрская губа. Охотское море, благодаря Курильской гряде, также является частью территориальных вод с исключительной зоной ответственности. Здесь запрещено рыбачить другим странам без специальных разрешений.

Экономическая зона занимает свыше 4 млн км 2 . Она полностью включает моря:

- Чёрное;

- Азовское;

- Каспийское;

- Балтийское;

- Баренцево;

- Чукотское;

- Берингово;

- Японское;

- Тихий океан;

- Северный Ледовитый.

Данная территория в будущем станет локомотивом экономики. Биологические ресурсы вод колоссальны. Шельфы обладают богатейшими запасами минерального и рудного сырья, нефти, газа. Планируется строительство подводных роботизированных городов-заводов, где будут добывать, транспортировать, частично перерабатывать дары земли.

Конфликтные ситуации

Территориальные воды – это зона, подчинённая правилам Морской конвенции. Но не все субъекты безусловно следуют её положениям. Нередко разграничение территориального моря между соседями выливается в дипломатические, даже военные конфликты.

Например, США и Ливия дважды (1981, 1989) сталкивались в споре за разграничение залива Сидр. Он глубоко вдаётся в территорию Африки, но достаточно широкий, чтобы подпадать в зону исключительного суверенитета, однако Ливия считала его своим. Последние годы не могут поделить границы территориальных вод Никарагуа и Коста-Рика. Дипломатический конфликт сопровождается угрозой военного столкновения.

Многолетние споры наблюдаются между Турцией и Грецией, Японией и Китаем, Индонезией и Тимором. Раздел Южно-Китайского моря может спровоцировать крупномасштабные войны между Китаем, Вьетнамом, Филиппинами, США и другими сторонами.

Битва за Арктику

Давние споры разворачиваются между приполярными странами. Например, территориальные воды России странами-партнёрами и самой Россией разграничиваются по-разному. РФ считает зоной стратегических интересов территорию от внешних границ Мурманской области и Чукотки до Северного полюса. Норвегия, Канада, США и ряд других требуют сократить зону, согласно правилам Конвенции. Между тем, сами США и Канада вольно трактуют эти правила, когда это касается стратегических интересов.

Шельфы богаты ископаемыми, поэтому являются предметами межгосударственных споров. Например, российские гидрологи в 2000-х провели уникальные исследования, доказавшие принадлежность подводных хребтов Менделеева, Ломоносова и Чукотского плато к азиатскому континентальному шельфу. На часть территории претендовала Гренландия (Дания). Экспедиция 2007 года позволила закрепить документально экономические интересы РФ в арктическом регионе.

С 2010 года на расширение континентального шельфа претендует Канада за счёт арктических подводных территорий. В частности, здесь считают часть поднятия Менделеева продолжением североамериканского континента. Не отказывается от притязаний и Дания. Данные решения вынудили Россию реанимировать военные базы на северных островах: Новосибирских, Франца Иосифа, Новой земле и других для защиты интересов. Консультации 2015-2016 годов не исключают компромиссных решений по разделу шельфов.

Подобные конфликты наблюдаются у вод Антарктиды, так как ряд государств (Чили, Аргентина, Норвегия и др.) считают часть материка суверенной территорией. Это противоречит решениям ООН, признавшим ледяной континент нейтральной зоной. В целом три десятка стран имеют претензии к разграничению морских границ.

Источник