- 166686 (Свойства титана и его соединений), страница 3

- Описание файла

- Онлайн просмотр документа «166686»

- Текст 3 страницы из документа «166686»

- 5. Применение

- 6. Соединения титана

- Титан

- Содержание

- История

- Происхождение названия

- Нахождение в природе

- Месторождения

- Запасы и добыча

- Получение

- Физические свойства

- Изотопы

- Химические свойства

166686 (Свойства титана и его соединений), страница 3

Описание файла

Документ из архива «Свойства титана и его соединений», который расположен в категории «рефераты». Всё это находится в предмете «химия» из раздела «Студенческие работы», которые можно найти в файловом архиве Студент. Не смотря на прямую связь этого архива с Студент, его также можно найти и в других разделах. Архив можно найти в разделе «рефераты, доклады и презентации», в предмете «химия» в общих файлах.

Онлайн просмотр документа «166686»

Текст 3 страницы из документа «166686»

3. Окисление титана в диапазоне температур от 140 до 300˚С; в этом интервале температур увеличение содержания кислорода в титане выражается параболической зависимостью

При температурах выше 400˚С структура пленки нарушается, и скорость окисления титана резко возрастает. Это связано с увеличением скорости диффузии ионов кислорода с поверхности в глубь металла. Окисление титана на воздухе протекает более интенсивно, чем в чистом кислороде. Это связано с присутствием азота, который способствует образованию дефектов в решетке окисла и повышает скорость окисления.

Взаимодействие титана с азотом. В результате взаимодействия титана с азотом образуется нитрид титана (TiN). Цвет нитрида титана изменяется от светло-коричневого до бронзово-желтого.

На воздухе до 300˚С титан незначительно взаимодействует с азотом. Этот факт подтверждает, что на воздухе прежде всего образуется окисная пленка, которая в значительной степени защищает титан от взаимодействия с азотом. При повышении температуры до 400˚С начинается некоторое растворение окисной пленки в глубь металла, происходит нарушение структуры поверхностной пленки, в результате чего взаимодействие титана с азотом воздуха интенсифицируется.

В среде азота взаимодействие титана с азотом при 20˚С обнаруживается только по изменению цвета поверхности металла.

Азот способен растворяться в титане; до 550˚С диффузия ионов азота в глубь металла протекает медленно, но резко активизируется при 700˚С. Даже незначительное содержание азота в титане приводит к заметному увеличению его твердости. Азотирование является эффективным средством повышения износоустойчивости титана.

Взаимодействие титана с водой. При химическом взаимодействии титана с водой по схеме

Протекают одновременно два процесс: поглощение титаном водорода и образование окисных соединений.

Увеличение содержания кислорода в титановой губке при окислении в воде при температуре до 100˚С пропорционально квадрату температуры

Окисление титана в воде протекает интенсивно; увеличение содержания кислорода в титане в результате взаимодействия с водой более чем в десять раз превышает окисление на воздухе при тех же температурах, содержание водорода в титане после контакта с водой возрастает в 3-4 раза.

Взаимодействие титана с водородом. При взаимодействии титана с водородом образуется гидрид титана (TiH2). Кроме того, титан поглощает около 30% (ат.) водорода, который занимает октаэдрические пустоты решетки. Если адсорбировано незначительное количество водорода, то наблюдается только расширение кристаллической решетки без изменения типа ее структуры. Дальнейшая адсорбция создает значительное напряжение. Более богатой водородом фазе соответствует формула TiH2.

Адсорбированный при повышенных температурах водород не остается только на поверхности. Водород диффундирует в титан с очень большими скоростями. Так, например, при 500˚С коэффициент диффузии водорода в ά-титане составляет 1,5·10 -5 см 2 /сек.

Высокая скорость диффузии водорода в титане определяет высокую интенсивность их взаимодействия. Диффузия водорода в титан происходит через щели и другие места нарушения структуры металла. За этим быстрым процессом следует медленная диффузия водорода и его растворение в металле с образованием твердого раствора. После того как образование твердого раствора будет закончено, значительное количество водорода может быть адсорбировано на поверхности межкристаллитных щелей, что приведет к поглощению водорода в количестве, большем стехиометрического.

Поглощение титаном водорода – процесс обратимый, при температуре выше 800˚С водород может быть полностью удален из титана.

Тщательная дегазация позволяет устранить один из продуктов реакции титана с водой, однако окисные соединения полностью остаются в металле и приводят к ухудшению его качества. В связи с тем, что первым этапом взаимодействия титана с водой является физическая адсорбция паров воды из воздуха, этому процессу должно быть уделено особое внимание.[7,c.236]

5. Применение

Благодаря исключительно высокому сопротивлению коррозии титан – прекрасный материал для изготовления химической аппаратуры. Но главное свойство титана, способствующее все большему его применению в современной технике, — высокая жаростойкость как самого титана, так и его сплавов с алюминием и другими металлами. Кроме того эти сплавы обладают жаропрочностью – способностью сохранять высокие механические свойства при высоких температурах. Все это делает сплавы титана весьма ценными материалами для самолето- и ракетостроения.[1,c649] Несмотря на сравнительно высокую стойкость титана, применение его в химическом машиностроении вполне оправдывается, так как окупается продолжительностью службы изготовленного из него оборудования. Многие области техники уже не могут обходиться без титана.[7,c7]

Титан лишь немного тяжелее алюминия, но в три раза прочнее его. Это открывает перспективы применения титана в различных областях машиностроения. Достаточно указать, что использование деталей из титана и его сплавав в двигателях внутреннего сгорания позволяет снизить массу этих двигателей примерно на 30%.

Широкие возможности применения титана в технике вызвали бурное развитие его производства. В 1948 г. был получен первый промышленный титан в количестве 2,5 т, в 1954 г. мировое производство этого металла составило 7000 т, а в 1957 г. достигло 30 000 т. Таких темпов роста не наблюдалось в производстве ни одного другого из металлов.[1,c.649]

Металлический титан похож на сталь; чистый титан ковок уже на холоду. Он применяется для производства жаропрочных карбидов. Для промышленных целей давно уже получают ферротитан, добавление которого в малых количествах (0,1%) в специальные стали повышает их тягучесть и увеличивает сопротивление на разрыв.[2,c.635]

Сплавы с алюминием отличаются хорошей свариваемостью; прочность их по сравнению с чистым титаном значительно выше. Однако такие сплавы недостаточно хорошо поддаются горячей пластической деформации. Для улучшения технологичности сплавов при ковке и прокатке в их состав вводят марганец, молибден, хром ванадий и другие элементы. Повышение содержания алюминия в сплавах титана приводит к повышению жаропрочности.

Сплавы титана используют для изготовления широкого ассортимента полуфабрикатов. Из сплавов ВТ-1 и 3А1 изготавливают поковки, штамповки, листы; из сплава ОТ-4 – листы, из сплава ВТ3 – поковки. Жаропрочный сплав ВТ-6 используют для различного типа полуфабрикатов.[7,c.279]

В процессе производства титановой губки и при переработке ее в готовые изделия образуется значительное количество отходов. Как правило, отходами являются кричная губка крупностью -3+0мм и гарниссажная крупностью -5+0мм. К отходам относятся и те части губки, которые удаляются при первичной обработке блока: верхняя и нижняя пленка и губка из мест соприкосновения блока со стенками реактора. Часть губки отбраковывается при визуальном осмотре ее на ленте транспортера.[7,c.291]

Примерно 2/3 общего количества отходов являются кондиционными, но имеют повышенное содержание кислорода, азота и других примесей. Если отходы загрязнены примесями только с поверхности, то после соответствующей обработки их можно использовать для подшихтовки при изготовлении расходуемых электродов.

Отходы с загрязнением по всему сечению бруска пока не находят рационального применения в промышленности. Мелкие куски, четко разделенный сбор которых по сплавам нельзя гарантировать вследствие трудоемкости контроля состава, также относятся к некондиционным отходам. Рациональное использование и переработка отходов титана позволяют значительно увеличить количество изделий без увеличения мощности заводов, производящих титан.

Наиболее рациональным путем использования кондиционных отходов, получаемых при переработке титановой губки а слитки, листы и литые изделия, является возвращение их в повторную плавку. Если технологический процесс литья идет нормально, то качество металла отходов практически не отличается от качества металла отливок. Если отливка считается годной, то ее отходы могут быть использованы для переплава.[7,c.292]

Из губки мелких фракций могут быть изготовлены металлокерамические фильтры для очистки магния. Отсевы титановой губки более мелких фракций могут быть использованы для изготовления прессованием различного рода металлокерамических деталей и титановой ленты путем прокатки порошков.[7,c.294]

В настоящее время в промышленности широко используется метод предотвращения коррозии основного металла путем пленочного или диффузного покрытия его другим металлом, более стойким в этой среде. Высокая коррозионная стойкость титана во многих средах является одним из самых ценных его качеств. В ряде случаев титановые покрытия обладают более высокими коррозионными свойствами, чем титан, в частности при действии серной и соляной кислот.[7,c.295]

Химическая промышленность может использовать значительные количества отходов титана, переработанных тем или иным способом в определенные продукты: двухлористый и треххлористый титан, гидрид титана, титансодержащие хлоридные расплавы и т.д.

Значительные количества некондиционных отходов титана применяются в черной металлургии для раскисления сталей. Учитывая высокую стоимость титановых отходов, использование их в черной металлургии нельзя признать рациональным.[7,c.296]

6. Соединения титана

При высокой температуре титан соединяется с галогенами, кислородом серой, азотом и другими элементами. На этом основано применение сплавов титана с железом (ферротитана) в качестве добавки к стали. Титан соединяется с находящимися в расплавленной стали азотом и кислородом и этим предотвращает выделение последних при затвердевании стали, — литье получается однородным и не содержит пустот.

Соединяясь с углеродом, титан образует карбид. Из карбидов титана и вольфрама с добавкой кобальта получают сплавы, по твердости приближающиеся к алмазу.

Диоксид титана TiO2 – белое тугоплавкое вещество, нерастворимое в воде и разбавленных кислотах. Это – амфотерный оксид, но как основные, так и кислотные свойства у него выражены слабо. [1,c.650]

Встречается в природе как рутил (кубическая сингония), реже в виде анатаза (тетрагональная сингония) и брукита (ромбическая сингония). В рутиле каждый ион Ti 4+ окружен шестью ионами О 2- , а каждый ион О 2- окружен тремя ионами Ti 4+ . В остальных двух кристаллических формах непосредственные соседи ионов те же.

Совершенно чистый диоксид титана бесцветен. В природе он обычно загрязнен окисями железа и поэтому окрашен.

Совершенно не растворяется в воде и в разбавленных кислотах. В теплой концентрированной серной кислоте он растворяется медленно с возможным образованием сульфита титана Ti(SO4)2, который, однако, нельзя выделить в чистом виде из-за легкости его перехода вследствие гидролиза в сульфит титанила (TiO)SO4. Эта растворимая в холодной воде соль при нагревании также гидролизуется с образованием H2SO4 и гидратированного диоксида титана, так называемой β-титановой или метатитановой кислоты. Легкость с которой происходит этот гидролиз, говорит о слабых основных свойствах гидроокиси титана. Сульфат титана дает с сульфатами щелочных металлов (которые добавляются к используемой для растворения диоксида титана серной кислоте) двойные соли, например K2[Ti(SO4)3], более устойчивые к гидролизу, чем простые сульфаты.

Гидроокиси и карбонаты щелочных металлов осаждают из растворов сульфатов на холоду студенистый гидратированный диоксид титана, так называемую ά-титановую кислоту, отличающуюся от β-титановой более высокой реакционной способностью (так, например ά-титановая кислота растворяется в щелочах, в которых β-титановая нерастворима). Гидроокись четырехвалентного титана, или собственно титановую кислоту Ti(OH)4, нельзя выделить, в этом она похожа на кремниевую и оловянную кислоты. ά- и β- титановые кислоты, представляющие собой более или менее дегидратированные производные гидроокиси титана(IV), полностью сравнимы с ά- и β-оловянными кислотами.

Нейтральный или подкисленный раствор сульфата титанила, а также других солей титана окрашивается перекисью водорода в темно-оранжевый цвет (реакция обнаружения перекиси водорода). Аммиак осаждает из этих растворов пероксотитановую кислоту H4TiO5 желто-коричневого цвета, имеющую формулу Ti(OH)3O-OH.[2,c.635]

Источник

Титан

(молярная масса)

(первый электрон)

1943 K

плотноупакованная (α-Ti)

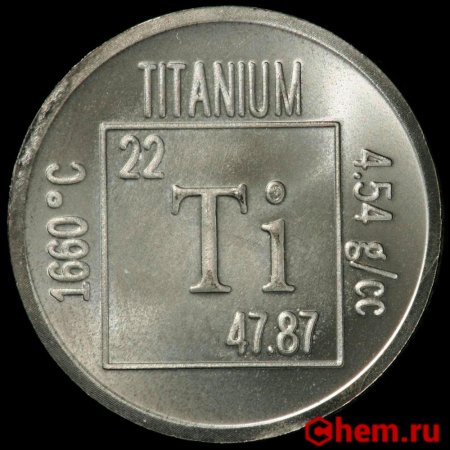

Титан — химический элемент с атомным номером 22. Принадлежит к 4-й группе периодической таблицы химических элементов (по устаревшей короткой форме периодической системы принадлежит к побочной подгруппе IV группы, или к группе IVB), находится в четвёртом периоде таблицы. Атомная масса элемента 47,867(1) а. е. м . Обозначается символом Ti. Простое вещество титан — лёгкий прочный металл серебристо-белого цвета. Обладает высокой коррозионной стойкостью.

Содержание

- 1 История

- 2 Происхождение названия

- 3 Нахождение в природе

- 4 Месторождения

- 5 Запасы и добыча

- 6 Получение

- 7 Физические свойства

- 7.1 Изотопы

- 8 Химические свойства

- 9 Применение

- 9.1 В чистом виде и в виде сплавов

- 9.2 В виде соединений

- 9.3 Анализ рынков потребления

- 9.4 Цены

- 10 Физиологическое действие

История

Открытие диоксида титана (TiO2) сделали практически одновременно и независимо друг от друга англичанин У. Грегор и немецкий химик М. Г. Клапрот. У. Грегор, исследуя состав магнитного железистого песка (Крид, Корнуолл, Англия, 1791), выделил новую «землю» (оксид) неизвестного металла, которую назвал менакеновой. В 1795 году немецкий химик Клапрот открыл в минерале рутиле новый элемент и назвал его титаном. Спустя два года Клапрот установил, что рутил и менакеновая земля — оксиды одного и того же элемента, за которым и осталось название «титан», предложенное Клапротом. Через 10 лет открытие титана состоялось в третий раз: французский учёный Л. Воклен обнаружил титан в анатазе и доказал, что рутил и анатаз — идентичные оксиды титана.

Первый образец металлического титана получил в 1825 году швед Й. Я. Берцелиус. Из-за высокой химической активности титана и сложности его очистки чистый образец Ti получили голландцы А. ван Аркел и И. де Бур в 1925 году термическим разложением паров иодида титана TiI4.

Титан не находил промышленного применения, пока люксембуржец Г. Кролл в 1940 году не запатентовал простой магниетермический метод восстановления металлического титана из тетрахлорида; этот метод процесс Кролла до настоящего времени остаётся одним из основных в промышленном получении титана.

Происхождение названия

Металл получил своё название в честь титанов, персонажей древнегреческой мифологии, детей Геи. Название элементу дал Мартин Клапрот в соответствии со своими взглядами на химическую номенклатуру в противовес французской химической школе, где элемент старались называть по его химическим свойствам. Поскольку немецкий исследователь сам отметил невозможность определения свойств нового элемента только по его оксиду, он подобрал для него имя из мифологии, по аналогии с открытым им ранее ураном.

Нахождение в природе

Титан находится на 10-м месте по распространённости в природе. Содержание в земной коре — 0,57 % по массе, в морской воде — 0,001 мг/л . В ультраосновных породах 300 г/т , в основных — 9 кг/т , в кислых 2,3 кг/т , в глинах и сланцах 4,5 кг/т . В земной коре титан почти всегда четырёхвалентен и присутствует только в кислородных соединениях. В свободном виде не встречается. Титан в условиях выветривания и осаждения имеет геохимическое сродство с Al2O3. Он концентрируется в бокситах коры выветривания и в морских глинистых осадках. Перенос титана осуществляется в виде механических обломков минералов и в виде коллоидов. До 30 % TiO2 по весу накапливается в некоторых глинах. Минералы титана устойчивы к выветриванию и образуют крупные концентрации в россыпях. Известно более 100 минералов, содержащих титан. Важнейшие из них: рутил TiO2, ильменит FeTiO3, титаномагнетит FeTiO3 + Fe3O4, перовскит CaTiO3, титанит (сфен) CaTiSiO5. Различают коренные руды титана — ильменит-титаномагнетитовые и россыпные — рутил-ильменит-цирконовые.

Месторождения

Крупные коренные месторождения титана находятся на территории ЮАР, России, Украины, Канады, США, Китая, Норвегии, Швеции, Египта, Австралии, Индии, Южной Кореи, Казахстана; россыпные месторождения имеются в Бразилии, Индии, США, Сьерра-Леоне, Австралии. В странах СНГ ведущее место по разведанным запасам титановых руд занимает РФ (58,5 %) и Украина (40,2 %). Крупнейшее месторождение в России — Ярегское.

Запасы и добыча

Основные руды: ильменит (FeTiO3), рутил (TiO2), титанит (CaTiSiO5).

По данным на 2002 год, 90 % добываемого титана использовалось на производство диоксида титана TiO2. Мировое производство диоксида титана составляло 4,5 млн т. в год. Подтверждённые запасы диоксида титана (без России) составляют около 800 млн т. На 2006 год, по оценке Геологической службы США, в пересчёте на диоксид титана и без учёта России, запасы ильменитовых руд составляют 603—673 млн т., а рутиловых — 49,7—52,7 млн т. Таким образом, при нынешних темпах добычи мировых разведанных запасов титана (без учёта России) хватит более чем на 150 лет.

Россия обладает вторыми в мире, после Китая, запасами титана. Минерально-сырьевую базу титана России составляют 20 месторождений (из них 11 коренных и 9 россыпных), достаточно равномерно рассредоточенных по территории страны. Самое крупное из разведанных месторождений (Ярегское) находится в 25 км от города Ухта (Республика Коми). Запасы месторождения оцениваются в 2 миллиарда тонн руды со средним содержанием диоксида титана около 10 %.

Крупнейший в мире производитель титана — российская компания «ВСМПО-АВИСМА».

Получение

Как правило, исходным материалом для производства титана и его соединений служит диоксид титана со сравнительно небольшим количеством примесей. В частности, это может быть рутиловый концентрат, получаемый при обогащении титановых руд. Однако запасы рутила в мире весьма ограничены, и чаще применяют так называемый синтетический рутил или титановый шлак, получаемые при переработке ильменитовых концентратов. Для получения титанового шлака ильменитовый концентрат восстанавливают в электродуговой печи, при этом железо отделяется в металлическую фазу (чугун), а невосстановленные оксиды титана и примесей образуют шлаковую фазу. Богатый шлак перерабатывают хлоридным или сернокислотным способом.

Концентрат титановых руд подвергают сернокислотной или пирометаллургической переработке. Продукт сернокислотной обработки — порошок диоксида титана TiO2. Пирометаллургическим методом руду спекают с коксом и обрабатывают хлором, получая пары тетрахлорида титана TiCl4:

Образующиеся пары TiCl4 при 850 °C восстанавливают магнием:

Кроме этого, в настоящее время начинает получать популярность так называемый процесс FFC Cambridge, названный по именам его разработчиков Дерека Фрэя, Тома Фартинга и Джорджа Чена из Кембриджского университета, где он был создан. Этот электрохимический процесс позволяет осуществлять прямое непрерывное восстановление титана из оксида в расплаве смеси хлорида кальция и негашёной извести (оксида кальция). В этом процессе используется электролитическая ванна, наполненная смесью хлорида кальция и извести, с графитовым расходуемым (либо нейтральным) анодом и катодом, изготовленным из подлежащего восстановлению оксида. При пропускании через ванну тока температура быстро достигает

1000—1100 °C, и расплав оксида кальция разлагается на аноде на кислород и металлический кальций:

Полученный кислород окисляет анод (в случае использования графита), а кальций мигрирует в расплаве к катоду, где и восстанавливает титан из его оксида:

Образующийся оксид кальция вновь диссоциирует на кислород и металлический кальций, и процесс повторяется вплоть до полного преобразования катода в титановую губку либо исчерпания оксида кальция. Хлорид кальция в данном процессе используется как электролит для придания электропроводности расплаву и подвижности активным ионам кальция и кислорода. При использовании инертного анода (например, диоксида олова), вместо углекислого газа на аноде выделяется молекулярный кислород, что меньше загрязняет окружающую среду, однако процесс в таком случае становится менее стабильным, и, кроме того, в некоторых условиях более энергетически выгодным становится разложение хлорида, а не оксида кальция, что приводит к высвобождению молекулярного хлора.

Полученную титановую «губку» переплавляют и очищают. Рафинируют титан йодидным способом или электролизом, выделяя Ti из TiCl4. Для получения титановых слитков применяют дуговую, электронно-лучевую или плазменную переработку.

Физические свойства

Титан — лёгкий серебристо-белый металл. При нормальном давлении существует в двух кристаллических модификациях: низкотемпературный α -Ti с гексагональной плотноупакованной решёткой (гексагональная сингония, пространственная группа C6mmc, параметры ячейки a = 0,2953 нм , c = 0,4729 нм , Z = 2 ) и высокотемпературный β -Ti с кубической объёмно-центрированной упаковкой (кубическая сингония, пространственная группа Im3m, параметры ячейки a = 0,3269 нм , Z = 2 ), температура перехода α↔β 883 °C, теплота перехода ΔH =3,8 кДж/моль (87,4 кДж/кг). Большинство металлов при растворении в титане стабилизируют β -фазу и снижают температуру перехода α↔β . При давлении выше 9 ГПа и температуре выше 900 °C титан переходит в гексагональную фазу ( ω -Ti). Плотность α -Ti и β -Ti соответственно равна 4,505 г/см³ (при 20 °C) и 4,32 г/см³ (при 900 °C). Атомная плотность α-титана 5,67⋅10 22 ат/см³ .

Температура плавления титана при нормальном давлении равна 1670 ± 2 °C, или 1943 ± 2 К (принята в качестве одной из вторичных калибровочных точек температурной шкалы ITS-90. Температура кипения 3287 °C. При достаточно низкой температуре (-80 °C), титан становится довольно хрупким. Молярная теплоёмкость при нормальных условиях Cp = 25,060 кДж/(моль·K) , что соответствует удельной теплоёмкости 0,523 кДж/(кг·K) . Теплота плавления 15 кДж/моль , теплота испарения 410 кДж/моль . Характеристическая дебаевская температура 430 К . Теплопроводность 21,9 Вт/(м·К) при 20 °C. Температурный коэффициент линейного расширения 9,2·10 −6 К −1 в интервале от −120 до +860 °C. Молярная энтропия α -титана S 0 = 30,7 кДж/(моль·К). Для титана в газовой фазе энтальпия формирования ΔH 0

f = 473,0 кДж/моль , энергия Гиббса ΔG 0

f = 428,4 кДж/моль , молярная энтропия S 0 = 180,3 кДж/(моль·К) , теплоёмкость при постоянном давлении Cp = 24,4 кДж/(моль·K)

Удельное электрическое сопротивление при 20 °C составляет 0,58 мкОм·м (по другим данным 0,42 мкОм·м), при 800 °C 1,80 мкОм·м. Температурный коэффициент сопротивления 0,003 К −1 в диапазоне 0…20 °C.

Пластичен, сваривается в инертной атмосфере. Прочностные характеристики мало зависят от температуры, однако сильно зависят от чистоты и предварительной обработки. Для технического титана твёрдость по Виккерсу составляет 790—800 МПа , модуль нормальной упругости 103 ГПа , модуль сдвига 39,2 ГПа . У высокочистого предварительно отожжённого в вакууме титана предел текучести 140—170 МПа, относительное удлинение 55—70 %, твёрдость по Бринеллю 716 МПа .

Имеет высокую вязкость, при механической обработке склонен к налипанию на режущий инструмент, и поэтому требуется нанесение специальных покрытий на инструмент, различных смазок.

При обычной температуре покрывается защитной пассивирующей плёнкой оксида TiO2, благодаря этому коррозионностоек в большинстве сред (кроме щелочной).

Температура перехода в сверхпроводящее состояние 0,387 К. При температурах выше 73 кельвин титан парамагнитен. Магнитная восприимчивость при 20 °C составляет 3,2·10 −6 . Постоянная Холла α -титана равна +1,82·10 −13 .

Изотопы

Известны изотопы титана с массовыми числами от 38 до 63 (количество протонов 22, нейтронов от 16 до 41), и 2 ядерных изомера.

Природный титан состоит из смеси пяти стабильных изотопов: 46 Ti (изотопная распространенность 7,95 %), 47 Ti (7,75 %), 48 Ti (73,45 %), 49 Ti (5,51 %), 50 Ti (5,34 %).

Среди искусственных изотопов самые долгоживущие 44 Ti (период полураспада 60 лет) и 45 Ti (период полураспада 184 минуты).

Химические свойства

Устойчив к коррозии благодаря оксидной плёнке, но при измельчении в порошок, а также в тонкой стружке или проволоке титан пирофорен. Титановая пыль имеет свойство взрываться. Температура вспышки — 400 °C. Титановая стружка пожароопасна.

Титан устойчив к разбавленным растворам многих кислот и щелочей (кроме HF, H3PO4 и концентрированной H2SO4). Титан устойчив к влажному хлору и водным растворам хлора.

Легко реагирует даже со слабыми кислотами в присутствии комплексообразователей, например, с плавиковой кислотой HF он взаимодействует благодаря образованию комплексного аниона [TiF6] 2− . Титан наиболее подвержен коррозии в органических средах, так как в присутствии воды на поверхности титанового изделия образуется плотная пассивная плёнка из оксидов и гидрида титана. Наиболее заметное повышение коррозионной стойкости титана заметно при повышении содержания воды в агрессивной среде с 0,5 до 8,0 %, что подтверждается электрохимическими исследованиями электродных потенциалов титана в растворах кислот и щелочей в смешанных водно-органических средах.

При нагревании на воздухе до 1200 °C Ti загорается ярким белым пламенем с образованием оксидных фаз переменного состава TiOx. Из растворов солей титана осаждается гидроксид TiO(OH)2·xH2O, осторожным прокаливанием которого получают оксид TiO2. Гидроксид TiO(OH)2·xH2O и диоксид TiO2 амфотерны.

TiO2 взаимодействует с серной кислотой при длительном кипячении. При сплавлении с содой Na2CO3 или поташом K2CO3 оксид TiO2 образует титанаты:

При нагревании Ti взаимодействует с галогенами (например, с хлором — при 550 °C). Тетрахлорид титана TiCl4 при обычных условиях — бесцветная жидкость, сильно дымящая на воздухе, что объясняется гидролизом TiCl4, содержащимися в воздухе парами воды и образованием мельчайших капелек HCl и взвеси гидроксида титана.

Восстановлением TiCl4 водородом, алюминием, кремнием, другими сильными восстановителями, получен трихлорид и дихлорид титана TiCl3 и TiCl2 — твёрдые вещества, обладающие сильными восстановительными свойствами. Ti взаимодействует с Br2 и I2.

С азотом N2 выше 400 °C титан образует нитрид TiNx (x = 0.58—1.00). Титан — единственный элемент, который горит в атмосфере азота.

При взаимодействии титана с углеродом образуется карбид титана TiCx (x = 0.49—1.00).

При нагревании Ti поглощает H2 с образованием соединения переменного состава TiHx (x = 2.00—2.98). При нагревании эти гидриды разлагаются с выделением H2.

Титан образует сплавы и интерметаллические соединения со многими металлами.

Источник