- masterok

- Мастерок.жж.рф

- Хочу все знать

- «Остров содрогался от выстрелов» Как разгром нацистов на Ладоге помог Красной армии прорвать блокаду Ленинграда

- Ливень из осколков и камней

- Материалы по теме

- «Катастрофы можно было избежать»

- «Им не было пощады»

- Рекордные темпы группы армий «Север»

- Крепкий орешек Лужского рубежа

- Леебу не хватило резервов

- Материалы по теме

- «СССР потерпит поражение без западных танков и самолетов»

- «Я министр в окровавленной стране»

- Коварный нрав Ладоги

- «Смерть настигала людей везде»

- «Волшебный огонь», чтобы сжечь Ленинград

- Материалы по теме

- «Без Одессы Крым захватить невозможно»

- «Немцы метались, стараясь уйти»

- Манштейну пришлось отбиваться

- Десантные баржи подполковника Зибеля

- Материалы по теме

- «Невероятный грохот взрывов и языки пламени»

- «У нас героем становится любой»

- 120 минут на выполнение операции «Бразилия»

- Два сообщения открытым текстом

- Материалы по теме

- «Два солнца на небосводе светить не могут»

- «Мы то же самое повторим»

- Рукопашный бой и гранаты

- «Безрассудно отважный шаг»

masterok

masterok

Мастерок.жж.рф

Хочу все знать

Жак-Ив Кусто определенно был гением. Сначала он подарил миру акваланг, затем посвятил свою жизнь морю и вывел изучение Мирового океана на новый уровень. Но ему было мало просто плавать в морях и снимать на камеру морскую живность. Он хотел изменить весь мир и повлиять на историю человеческой цивилизации.

В 1962 году Кусто запустил совершенно фантастический проект: его команда в общей сложности три месяца прожила в домах на дне океана.

Жак-Ив Кусто мечтает переселить человечество под воду.

Жак-Ив Кусто – изобретатель, исследователь океана и автор множества прекрасных документальных фильмов. Во время Второй мировой Кусто участвовал во французском Сопротивлении, вел подрывную деятельность и получил за это высшую награду Франции, орден Почетного легиона.

Свое важнейшее изобретение, акваланг, он создал в 1943 году вместе с Эмилем Ганьяном именно для морских диверсий. Когда война окончилась, открытие принесло ему довольно много денег, так что он получил возможность вложить их в нечто совершенно сумасбродное.

Изначальный проект ConShelf.

В 1950 году Жак-Ив покупает списанное судно «Калипсо» и перестраивает его под морскую лабораторию. С этого момента и до самой смерти в 1997 году жизнь Кусто превращается в одно великое паломничество по водам океана. Его будут ждать слава, почет и три «Оскара» за великие (без всяких шуток) документальные фильмы. Но мы хотим рассказать не совсем об этом. В жизни Жака-Ива и его команды был эпизод, когда они были настолько амбициозны, что взялись за немыслимую и фантастическую по тем временам затею.

Проект ConShelf I – первый подводный дом в истории.

Установка ConShelf I.

Первый раз обустроиться и выжить на дне моря удалось в 1962 году, то есть вскоре после полета Гагарина. Нетрудно догадаться, что на фоне полета в космос идея не получила и половины того внимания, которого заслуживала. И, тем не менее. это был неожиданный для всех успех.

Недалеко от французского Марселя в Средиземном море был размещен первый в истории настоящий «подводный дом». Его габариты были не так уж велики: фактически это была металлическая бочка длиной 5 метров и 2,5 метра в диаметре. Конструкция получила негласное прозвище «Диоген» и стала прибежищем для друзей Кусто – Альбера Фалько (запомните это имя!) и Клода Уэсли.

Внутри подводного дома.

Океанавты прожили неделю на глубине 10 метров. Если вы думаете, что первопроходцы страдали все это время в подводном аду, то чертовски ошибаетесь. У Клода и Альбера были радио, телевизор, удобные койки, регулярные завтрак, обед и ужин, своя библиотека и постоянный треп по рации с товарищами на «Калипсо». Кроме того, оба они по 5 часов в день плавали вблизи от нового дома, изучая морское дно и обитателей океана, после чего занимались исследовательской работой в «Диогене».

Недели на океанической базе стало достаточно, чтобы понять: жить под водой можно и это не настолько трудно, как казалось поначалу. Эксперимент требовал немедленного продолжения.

ConShelf II – первая подводная деревня.

Уже в 1963 году был запущен новый проект, который на голову превосходил предыдущий. Если ConShelf I можно назвать первым подводным домом, то ConShelf II был уже настоящей подводной деревней. Здесь постоянно жили шесть человек и попугай и приплывало в гости еще множество членов экипажа «Калипсо». В общем, обстановка была как в нормальном веселом общежитии, только за окном проплывали барракуды, медузы и водолазы, а для прогулки «на свежем воздухе» приходилось надевать снаряжение аквалангиста.

Для проведения нового эксперимента был выбран шельф Красного моря, недалеко от побережья Судана. ConShelf II представлял собой не единое строение, а целый комплекс из четырех конструкций. Удивительно, но для того, чтобы собрать и установить все, понадобилось не так уж много сил и средств: всего два корабля, 20 моряков и пять ныряльщиков.

Изначально предполагалось, что это действительно будет полноценная океаническая деревня с невероятными (по тем временам) шлюзами, коридорами, подводными катерами и океаническими обсерваториями. В итоге пришлось сделать все намного скромнее, но даже в таком виде результаты просто поражают.

Главное здание было построено в виде морской звезды с четырьмя «лучами» и большой комнатой в центре. Его разместили на глубине 10 метров, где океанавты могли одновременно радоваться солнечному свету и спокойно плавать по несколько часов в день, не испытывая проблем с декомпрессией.

Одной из главных целей эксперимента было как раз выяснить, смогут ли аквалангисты без проблем опускаться на большие глубины и спокойно возвращаться в подводное жилище. Как и предполагалось, это было вполне реально. На поверхности глубоководников ждала бы смерть от резкого всплытия и кессонной болезни, но подводные дома решали эту проблему.

Ангар для подводной лодки и жесткий эксперимент.

Кроме «Морской звезды» здесь же располагался воздушный ангар для «ныряющего блюдца» – подводной лодки, которой пользовалась команда Кусто. Проснувшись с утра на глубине 10 метров под уровнем моря, можно было выпить кофе, отправиться в путешествие на глубину 300 метров, открыть с десяток неизвестных видов животных, а уже к обеду вернуться, чтобы поесть бутерброды с тунцом и рассказать о своих приключениях товарищам. И все это не покидая океана! Для 60-х годов такие истории звучали как фантастика на грани безумия.

Кроме этого, было и еще одно важное строение. Несмотря на свою аскетичность, «Ракета» была в чем-то даже более интересна с точки зрения всего проекта. Эта башенка располагалась на глубине 30 метров и была сделана для того, чтобы выяснить, как именно аквалангисты перенесут крайне тяжелые условия подводной работы и жизни.

В отличие от «Морской звезды», здесь был скорее не дом, а карцер: крайне мало места, постоянная духота и высокое давление, экспериментальная смесь гелия, азота и кислорода вместо воздуха, тьма и акулы вокруг. В общем, все, чтобы проверить себя в настоящей стрессовой ситуации. Единственное, что радовало двух добровольцев, которые прожили здесь неделю, – гелий в смеси делал их голоса писклявыми и смешными, и члены команды часто звонили в «Ракету», просто чтобы поболтать и от души похохотать всем вместе.

Этот эксперимент тоже оказался удачным, и все в нем показали себя отлично: и «Ракета», и аквалангисты, и смесь для дыхания. Первое, что сделали оба подопытных, приплыв обратно после ужасающей недели и опасностей декомпрессии, – выкурили по полной трубке табака и наконец-то выспались.

Простая жизнь простых парней на дне океана.

Жак-Ив Кусто курит на дне океана и размышляет о том, как переселить сюда побольше людей с суши.

В отличие от первых космонавтов, первые акванавты не испытывали особых трудностей в своей работе. То есть, само собой, прожить на дне океана месяц и по несколько часов в день работать в акваланге – не самая тривиальная задача. Но даже состав команды говорит о том, что справиться с этой миссией было проще, чем с обязанностями астронавта. Постоянными жителями подводных домов оказались: биолог, учитель, повар, спортивный тренер, таможенник и инженер.

Жак-Ив Кусто и его команда постарались создать первооткрывателям не просто сносные, но и весьма комфортные условия. Ежедневный рацион подводных поселенцев состоял из свежих морепродуктов и овощей, а также консервов и выпечки. И даже больше: они выбирали себе меню, позвонив повару по видеосвязи на «Калипсо»!

Вентиляция с помощью труб позволяла поддерживать настолько комфортный микроклимат, что жители «Морской звезды» только и делали, что покуривали трубки и сигареты, не забывая при этом еще иногда выпить вина. Океанавтов регулярно навещал парикмахер, они ежедневно пользовались искусственными солнечными ваннами, чтобы не потерять загар и не страдать от дефицита ультрафиолетового излучения.

Акванавт плавает вокруг подводного дома со скутером.

Развлекали себя акванавты беседами, чтением книг, шахматами и наблюдением за океаном. Для того чтобы предупреждать жителей о проблемах с дыхательной смесью, в «Морской звезде» поселили попугая, который тоже неплохо пережил приключение, хотя иногда сильно кашлял. Впрочем, не исключено, что это из-за табачного дыма. За месяц у жителей подводной деревни даже появились свои любимцы среди рыб. Так, например, они с радостью встречали и подкармливали привязчивую барракуду, которая постоянно ошивалась у дома. Рыбе дали прозвище Жюль и начали узнавать ее «в лицо».

Акванавты чистят свой дом от водорослей.

Делать это приходится ежедневно. Кроме того, благодаря жизни в таких условиях выяснились некоторые неожиданные детали. Оказалось, что из-за повышенного давления (и, возможно, искусственной дыхательной смеси) раны на теле зарастают буквально за ночь, а бороды и усы практически перестают расти. Кроме того, табак сгорал в разы быстрее, и потому курильщикам приходилось запрашивать гораздо больше сигарет, чем предполагалось.

«Мир без солнца» – триумф, который заслужил Жак-Ив Кусто.

Проект ConShelf II подарил настоящий триумф Кусто и его команде. Они не только привлекли внимание всего мира к новой перспективе развития человечества, но и получили «Оскар» за лучший документальный фильм 1965 года. «Мир без солнца» – полуторачасовая картина, которую Кусто снимал по ходу эксперимента, и она произвела поразительный эффект.

Значительную часть информации о ConShelf II и жизни на дне Красного моря проще всего получить именно из этого фильма. Так что его стоит посмотреть даже тем, кто не любит документалки. Тем более что снят он просто потрясающе: атмосфера жизни под водой завораживает, каждый кадр – готовый скриншот для рабочего стола, а многие моменты хочется пересмотреть именно из-за того, насколько они эстетически притягательны.

Кульминационный момент фильма – путешествие Кусто и того самого Альбера Фалько на «Блюдце» – их маленькой НЛО-образной подводной лодке. Они спускаются на 300 метров в глубины Красного моря и, к удивлению зрителя, находят на дне моря пейзажи и формы жизни, которые выглядят инопланетными. Здесь акванавты сталкиваются с гигантской шестиметровой рыбой, со стаями рачков, бегающих, словно антилопы, и оргией крабов на несколько тысяч персон.

Всплытие Кусто и Фалько завершает весь фильм, и оно дает ошеломительный эффект: кажется, что это именно вы только что поднялись с морского дна после невероятного месяца жизни в подводном доме.

ConShelf III – крушение надежд.

После успеха проекта ConShelf II Жак-Ив Кусто получил возможность продолжить разработки и эксперименты. В 1965 году был начат ConShelf III, третий и, к сожалению, последний крупный эксперимент команды в этой сфере. Он был еще более амбициозным, еще более совершенным, еще более захватывающим, но все же последним.

Большой купол был размещен на дне Средиземного моря между Ниццей и Монако на глубине 100 метров. Шестеро человек (среди них и сын Кусто, Филипп) на протяжении трех недель выживали в подводном доме, который был гораздо более автономным, чем предыдущие. Попутно океанавты третьего проекта занимались множеством экспериментов чисто практического свойства, которые должны были дать массу информации для нефтедобывающих компаний.

ConShelf III в разрезе.

Сам Жак-Ив Кусто и его команда окончательно ухудшили отношения со спонсорами из промышленности. Вместо того чтобы указать на то, как лучше всего добыть нефть из морских шельфов, исследователи начали привлекать внимание общественности к проблемам экологии и хрупкости баланса жизни в океане. Больше о грантах на развитие подводных поселений можно было и не мечтать.

Подводные дома после Кусто.

Американский проект Tektite.

Разумеется, помимо команды Кусто, переселением человечества в океан занимались и другие исследователи. Всего в мире было запущено больше дюжины подобных проектов. Но всем им далеко не так повезло с мировой славой, хотя у многих не было проблем с финансированием.

«Ихтиандр-67».

К примеру, в СССР был запущен так называемый «Ихтиандр-66» – любительский проект, в ходе которого водолазам-энтузиастам удалось построить подводное жилье, ставшее их домом на трое суток. Последовавший за ним «Ихтиандр-67» был гораздо серьезнее – две недели проживания, конструкция, напоминавшая ConShelf II, и эксперименты с различными животными.

Другой известный пример – три эксперимента проекта SEALAB, который был запущен на Бермудских островах в 1964 году и возобновлялся в 1965-м и 1969-м. История базы SEALAB сама по себе достойна отдельной статьи. Интерес к подводным домам уже начал угасать, но авторы проекта смогли убедить правительство США в том, что он станет крайне полезен для космических исследований. К примеру, именно здесь тренировался будущий астронавт Скотт Карпентер, который испытывал на себе влияние изоляции и перепадов давления.

SEALAB III дал ученым массу материала для размышлений и огромный опыт для акванавтов. К сожалению, вышло это все не так, как хотелось бы организаторам. С самого начала проект преследовали проблемы, случались аварии, а фатальные неудачи шли одна за другой. Закончилось все это смертью одного из океанавтов, Берри Кэннона, который погиб во время экстренной починки подводной базы по до конца не выясненным причинам.

Кроме исследовательских проектов заселения морского дна существует еще как минимум один гедонистический. Jules Undersea Lodge, переделанный из старой подводной базы, – единственный функционирующий сейчас подводный отель. За 30 лет работы его успели посетить около 10 тысяч человек, многие из которых – молодожены, решившие разнообразить медовый месяц.

Так что можно с уверенностью сказать, что первым делом люди, едва оказавшись в подводном жилище, занялись сексом и вопросом размножения. Выглядит многообещающе: по крайней мере, проблем с заселением подводных городов будущего у человечества не возникнет.

Можно сказать, что строительство гидрополисов провалилось, так и не начавшись, Жак-Ив Кусто – всего лишь выживший из ума старик, а мечты о жизни на дне океана лучше оставить для фантастики и видеоигр. Но если посмотреть на все с точки зрения оптимиста, проекты вроде ConShelf и SEALAB – это первые, хоть и слишком аккуратные шаги. На ту же Луну нога человека не ступала с 1972 года, но мы все еще грезим космосом и убеждены, что через пару десятилетий колонизируем Марс. Отличие утопии Кусто только в том, что в нее мы верим меньше, хотя выглядит она, в общем-то, даже реалистичнее.

Источник

«Остров содрогался от выстрелов» Как разгром нацистов на Ладоге помог Красной армии прорвать блокаду Ленинграда

79 лет назад, 22 октября 1942 года, гарнизон острова Сухо, моряки Ладожской военной флотилии, а также летчики Ленинградского, Волховского, Карельского фронтов и Балтийского флота отразили попытку немецкого десанта захватить остров, чтобы уничтожить береговую батарею и маяк. Маяк служил важным ориентиром для советских судов, доставлявших по южной части Ладоги продовольствие и грузы в блокадный Ленинград. Противник понес потери в личном составе, кораблях, самолетах, проиграв борьбу за Дорогу жизни, что в конечном счете повлияло на исход битвы за Ленинград. «Лента.ру» вспоминает ход событий.

Ливень из осколков и камней

Около семи часов утра 22 октября 1942 года вокруг острова было туманно и тихо. Командир батареи и комендант острова старший лейтенант Иван Гусев спустился на берег бухты умыться и побриться. Его подчиненные тем временем готовились к завтраку. Внезапно вахтенный сигнальщик доложил, что южнее острова наблюдается караван: 14 десантных катеров, а за ними 24 самоходные десантные баржи.

В нескольких метрах от берега разорвался снаряд. «Тревога!» — крикнул Гусев и распорядился радисту передать в штаб Ладожской военной флотилии, что противник обстреливает остров. Резкие удары рынды оповестили гарнизон о необходимости занять боевые позиции: артиллеристы сосредоточились у трех 100-миллиметровых морских орудий, стрелки и пулеметчики с огневых точек зорко следили за обстановкой.

Сам же Гусев быстро взбежал на расположенный на верхней площадке маяка командный пункт и, получив от дальномерщиков исходные данные для стрельбы, приказал открыть огонь третьему и второму орудию. В секторе первой пушки целей пока не наблюдалось. Через пять минут после начала обстрела береговая батарея вступила в бой с судами противника.

Выстрелы корабельной артиллерии, чья совокупная огневая мощь многократно превосходила огонь гусевцев, дробили каменные глыбы, вызывая мощный ливень из осколков и камней, не дававший защитникам Сухо поднять головы.

Позднее Гусев вспоминал:

От разрывов вражеских снарядов и выстрелов наших орудий остров содрогался. Два высоких деревянных столба, поддерживавшие антенну батарейной радиостанции, были сметены огнем в первые же минуты боя. Невольно мелькнула мысль: «Успели ли радисты передать в штаб флотилии донесение о нападении противника на остров?»

Материалы по теме

«Катастрофы можно было избежать»

«Им не было пощады»

Его опасения были не напрасны — радисты не успели передать донесение. В воздухе тем временем появились немецкие самолеты. Девятка юнкерсов принялась бомбить остров, а прикрывавшие их мессершмитты пикировали на артиллерийские позиции. Учитывая крохотные размеры Сухо — 90 на 60 метров — на острове не оставалось ни одного клочка земли, не пораженного огнем врага. Гарнизон тут же начал нести потери убитыми и ранеными. Осколками разбитого оконного стекла в лицо был ранен и Гусев.

Из 90 человек под его командованием чуть менее половины составляли плохо вооруженные военные строители, которые при первых звуках боя укрылись в землянках. Оставалось полагаться лишь на батарейцев, личный состав поста службы наблюдения и связи, радистов и маячную команду. Но долго они продержаться не могли.

Рекордные темпы группы армий «Север»

Согласно германскому плану нападения на Советский Союз «Барбаросса», захват Ленинграда и Кронштадта должен был принудить советский Балтийский флот к прекращению борьбы. Подчеркивалось, что лишь после взятия Ленинграда вермахту «следует приступить к операциям по взятию Москвы как важного центра коммуникаций и военной промышленности».

Ленинград, второй по величине советский город, также обеспечивал выпуск важнейшей оборонной продукции — его Кировский завод производил тяжелые танки КВ. Не последнюю роль играли и идеологические мотивы — захват города, в котором произошла Октябрьская революция 1917 года, сыграл бы серьезную роль в деморализации Красной армии и населения СССР.

Поначалу все шло, как по маслу. За первые три недели войны темпы наступления войск группы армий «Север» фельдмаршала Вильгельма фон Лееба были рекордными по сравнению с группой армий «Центр» и, особенно, группой армий «Юг». 56-й моторизованный корпус генерала Эриха фон Манштейна продвинулся от границы на 675 километров, 41-й моторизованный корпус генерала Георга Ханса Рейнгардта и вовсе на 750 километров.

8 июля 1941 года начальник Генерального штаба сухопутных войск Германии генерал Франц Гальдер записал в своем личном дневнике:

Непоколебимо решение фюрера сравнять Москву и Ленинград с землей, чтобы полностью избавиться от населения этих городов, которое в противном случае мы потом будем вынуждены кормить в течение зимы

Крепкий орешек Лужского рубежа

12 июля 1941 года дивизии из состава 4-й танковой группы генерала Эриха Гепнера, захватив плацдармы на реке Луге, завязали бои с советскими частями прикрытия. От города Луга до Ленинграда по кратчайшему пути всего 136 километров, и танкам с крестами осталось сделать последний, решительный рывок к северной столице русских.

Однако несмотря на то, что Лужский оборонительный рубеж не был до конца оборудован, его упорная оборона заставила немцев на время приостановить стратегическое наступление на Ленинград.

Но вермахт был еще очень силен и под его натиском 24 августа город Луга был оставлен. 27 августа советские войска под командованием генерала Андрея Астанина были окружены, в плен попало около 20 тысяч бойцов и командиров. Окруженцы продолжали сражаться до 15 сентября 1941 года.

Столь длительная задержка немецкого наступления позволила советскому командованию сформировать несколько соединений, в том числе две армии, и построить ряд оборонительных линий и укреплений на ближних подступах к Ленинграду. Кроме того, из города было эвакуировано почти 489 тысяч человек гражданского населения.

Леебу не хватило резервов

В свою очередь, резкий переход на ленинградском направлении от войны наступательной к позиционной серьезным образом повлиял на дальнейшие планы руководства Третьего рейха. Теперь Гитлер не рассматривал падение Ленинграда непременным условием наступления на Москву — это следовало делать параллельно.

Фон Леебу было приказано окружить Ленинград вместе с финскими войсками на Карельском перешейке, после чего в середине сентября 1941-го передать часть своих авиационных соединений и моторизованных частей группе армий «Центр», которая готовилась к решающей битве за столицу СССР. 8 сентября группа армий «Север» захватила Шлиссельбург (Петрокрепость) и отрезала по суше Ленинград от Большой земли.

В кольце блокады на территории в пять тысяч квадратных километров оказались, не считая беженцев, два с половиной миллиона ленинградцев, 340 тысяч жителей области, а также более полумиллиона бойцов и командиров Ленинградского фронта и Балтийского флота. Вынудить сдаться такое количество человек было немыслимо, но Лееб попробовал.

Материалы по теме

«СССР потерпит поражение без западных танков и самолетов»

«Я министр в окровавленной стране»

С 9 по 23 сентября 1941 года он предпринял попытку штурмом взять Ленинград, захватив Красное Село, Стрельну, Слуцк (ныне Павловск), Урицк, Пушкин, Петергоф, отрезав Ораниенбаум и обороняющую его 8-ю армию от Ленинграда. 24 сентября фронт стабилизировался на юго-западных подступах к северной столице, после чего Лееб доложил в Берлин, что не может взять город без свежих резервов.

В ответ Гитлер распорядился немедленно перебросить к Москве четыре танковых и две моторизованные дивизии из состава группы армий «Север», а также приказал ни в коем случае не вступать в пределы Ленинграда, поскольку город заминирован и будет защищаться до последнего человека.

«Не допускается, чтобы немецкие солдаты рисковали своей жизнью для спасения русских городов от огня или чтобы они кормили население этих городов за счет средств немецкой родины», — сообщалось в директиве штаба Верховного главнокомандования вермахта от 7 октября 1941 года. Ленинград решено было бомбить, обстреливать из дальнобойных орудий, а главное, отдать во власть голода и холода.

Коварный нрав Ладоги

Блокада привела к резкому прекращению поступления горючего, медикаментов, боеприпасов, а главное — продовольствия. Только одной муки Ленинграду ежесуточно требовалось как минимум 1100 тонн. Авиация же могла перевозить не более 100 тонн.

Единственный свободный от врага транспортный путь пролегал по южной части Ладожского озера — от бухты Осиновец на западном осажденном берегу до города Новая Ладога на восточном. Маршрут в 60 километров был коротким, но весьма рискованным из-за коварной погоды на озере, чья температура воды даже летом редко поднимается выше 19-20 градусов тепла.

Крупнейшей трагедией стали события, разыгравшиеся в ночь на 17 сентября 1941 года. Шторм унес жизни экипажа баржи и 460 бойцов, направлявшихся из Новой Ладоги. В то же время в результате гибели другой баржи, вышедшей из Осиновца на восток, утонули более тысячи человек, в том числе женщины и дети. Удалось спасти лишь 240 пассажиров.

Не прекращались и налеты немецкой авиации на порты и корабли. Так, 4 ноября 1941 года, стоящий у Осиновца сторожевик «Конструктор» получил прямое попадание 250-килограммовой бомбы, в результате чего погибли около двухсот человек экипажа и эвакуируемого гражданского населения.

Но альтернативы Ладоге не было. Она стала Дорогой жизни для Ленинграда, снабжая его всем необходимым, эвакуируя население и подвозя свежие резервы. Ситуация резко ухудшилась, когда немцы 8 ноября 1941 года заняли Тихвин и тем самым прервали поставки для Ленинграда грузов и продовольствия с востока по железной дороге до Новой Ладоги.

«Смерть настигала людей везде»

Хлебный паек для рабочих горячих цехов, составлявший на 18 июля 1941 года 1000 граммов хлеба, снизился 20 ноября до 375 граммов. У иждивенцев и детей до 12 лет он упал с 400 до 125 граммов. В городе начался голод.

Ситуацию немного улучшило освобождение Тихвина 9 декабря 1941 года и начало функционирования ледовой трассы по замерзшему Ладожскому озеру. Суточный паек для рабочих увеличился до 500 граммов хлеба, а норма для детей и иждивенцев возросла до 200 граммов.

Для жителей Ленинграда период с середины ноября 1941-го до конца января 1942 года оказался самым тяжелым за весь период блокады — завоз через Ладогу производился в незначительных количествах, а внутренние ресурсы были исчерпаны. В январе ударили тридцатиградусные морозы, и замерз городской водопровод.

Вода для ленинградцев была не менее важна, чем скудный хлебный паек. Блокадный чай, то есть обычный кипяток, согревал в морозы и давал иллюзию сытости. На воде варили суп из отходов производства растительного масла, а также делали желе из столярного клея.

Уполномоченный Государственного комитета обороны по обеспечению продовольствием Ленинграда и Ленинградского фронта Дмитрий Павлов вспоминал:

Острый голод давал о себе знать все сильнее, умирали молодые и старые, мужчины и женщины. У людей слабели ноги и руки, немело тело, оцепенение постепенно приближалось к сердцу, и наступал конец. Смерть настигала людей везде

Число умерших горожан с декабря 1941-го по февраль 1942-го составило более 252 тысяч человек.

В осажденный город доставляли продовольствие, боеприпасы, боевую технику, медикаменты, горючее. В обратном направлении везли станки и главным образом людей — детей, женщин, пожилых и больных. За зиму 1941-1942 годов на Большую землю эвакуировали более 514 тысяч человек. Со второй половины мая 1942 года, когда на Ладоге началась навигация, до ноября 1942-го из Ленинграда вывезли еще 448 тысяч жителей.

«Волшебный огонь», чтобы сжечь Ленинград

К весне 1942 года в Берлине пришли к выводу, что тактика взятия Ленинграда измором не дает ожидаемых результатов. Несмотря на бесконечные обстрелы, бомбежки, голод и холод, защитники города не собирались капитулировать, отвлекая на себя большое количество боеспособных немецких соединений, необходимых на других направлениях.

5 апреля 1942 года Гитлер издал директиву №41, излагавшую планы летней кампании на Восточном фронте. В ней он приказал войскам на юге осуществить прорыв в направлении Кавказа, а на севере «добиться падения Ленинграда и установить связь с финнами по суше».

Таким образом, вновь реанимировалась идея штурма. Ее осуществление фюрер поручил фельдмаршалу Георгу фон Кюхлеру, сменившему Лееба на посту главкома группы армий «Север».

Материалы по теме

«Без Одессы Крым захватить невозможно»

«Немцы метались, стараясь уйти»

В директиве №45 от 23 июля 1942 года Гитлер уточнил, что план по захвату Ленинграда следует подготовить к началу сентября. Для помощи Кюхлеру направлялся военачальник, имевший опыт боев под Ленинградом, — произведенный за взятие Севастополя в фельдмаршалы фон Манштейн. Его 11-я армия перебрасывалась из Крыма в распоряжение группы армий «Север». Двум фельдмаршалам предстояло провести операцию Nordlicht («Северное сияние»), взяв штурмом Ленинград.

Во время рекогносцировки местности перед Манштейном предстала величественная панорама: «Мы видели город, защищенный глубоко эшелонированной системой полевых укреплений, но расположенный, казалось, рядом. Виден был большой завод в Колпино на Неве, все еще выпускавший танки. Видны были Пулковские верфи у Финского залива. Вдали вырисовывался силуэт Исаакиевского собора и шпиль Адмиралтейства, а также Петропавловская крепость».

Боевые действия должны были начаться 23 августа 1942 года массированным артиллерийским ударом и бомбежкой города. По плану нацистов, которые назвали его Feuerzauber («Волшебный огонь»), в Ленинграде должны были возникнуть многочисленные зоны пожаров и сплошных разрушений, что привело бы к параличу вражеской обороны. После чего, 14 сентября, наступала очередь Nordlicht — войска почти без боя вступали с юга в деморализованный город.

Манштейну пришлось отбиваться

Однако Красная армия сорвала эти замыслы. 19 августа 1942 года в наступление перешли войска Ленинградского фронта генерала Леонида Говорова, к ним присоединились армии Волховского фронта под командованием генерала Кирилла Мерецкова.

Они наносили встречные удары, стремясь прорвать немецкую оборону и соединившись друг с другом, уничтожить мгинско-синявинскую группировку врага. Синявинская наступательная операция преследовала главную цель — прорыв блокады.

После того как немецкие части оказались под угрозой окружения в районе шлиссельбургско-синявинского выступа, Манштейн, которому Гитлер поручил восстановить положение, мощными контрударами окружил к 25 сентября значительную часть сил 8-й и 2-й ударной армий РККА.

Несмотря на то что противники не достигли поставленных задач, а советские войска понесли серьезные потери, в конечном итоге выиграла Красная армия — Ленинград не был взят, а отсутствие 11-й германской армии на юге стало одной из причин поражения нацистов под Сталинградом и на Северном Кавказе.

Десантные баржи подполковника Зибеля

В сражении за Ленинград немцы не спускали глаз с Ладожского озера, контроль за которым был в ведении 1-го воздушного флота люфтваффе под командованием генерала Альфреда Келлера. Удары с воздуха методично наносились по портам, базам снабжения, гражданским судам и военным кораблям. 1 сентября 1942 года три Ju-88A уничтожили флагман Ладожской военной флотилии — сторожевой корабль «Пурга», сбросив на него 24 бомбы.

Обхватив озеро по периметру с двух глубоких флангов германо-финские войска контролировали почти всю акваторию Ладоги, за исключением ее южной части. К лету 1942-го в штабе 1-го воздушного флота пришли к выводу, что авиаударов недостаточно, необходимо захватить небольшие советские острова, чтобы если не сорвать, то помешать перевозкам в Ленинград.

В первую очередь выбор пал на Сухо, крошечный искусственный каменистый островок в виде подковы неправильной формы, главной достопримечательностью которого был каменный маяк, построенный в 1891 году. Сухо, который располагался в 37 километрах к северу от Новой Ладоги, где находилась главная база Ладожской военной флотилии, служил важным опорным пунктом для движения советских судов. При этом на нем не было войск.

Материалы по теме

«Невероятный грохот взрывов и языки пламени»

«У нас героем становится любой»

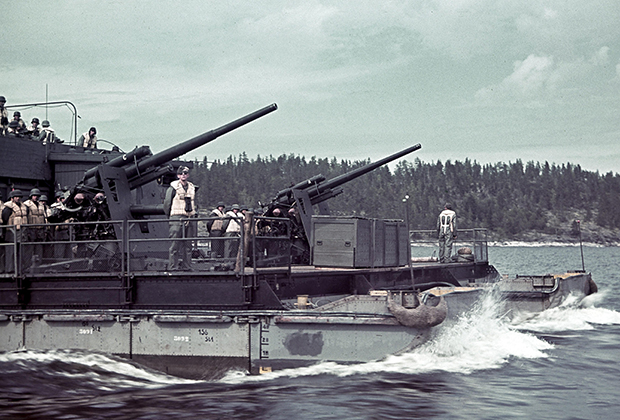

В начале июня 1942-го на Ладогу была переброшена группа разборных паромов-катамаранов типа Siebel, которыми руководил их создатель, подполковник авиации Фридрих Зибель. «Зибели» представляли собой штурмовые десантные баржи водоизмещением 144 тонны. Они соединялись друг с другом широким помостом, на котором крепились пушки и пулеметы, а также размещались посты управления судном и стрельбой.

Баржи легкого типа несли на себе одно 37-миллиметровое орудие и два 20-миллиметровых многоствольных зенитных пулемета. На тяжелых ставились три 20-миллиметровых пулемета и три пушки 88-го калибра. Два бензиновых двигателя позволяли развивать скорость до 10 узлов (18 километров в час).

Небольшая осадка паромов позволяла им приближаться к берегу на близкое расстояние, после чего по специальной опускающейся бронированной сходне на сушу могли высаживаться не только десантники, но и съезжать легкие танки.

Изначально «зибели» предназначались для участия в операции «Морской лев» — переброски сухопутных частей через пролив Ла-Манш во время несостоявшегося вторжения в Великобританию.

120 минут на выполнение операции «Бразилия»

Активность немцев не осталась без внимания со стороны советского командования, которое правильно определило наиболее угрожаемый участок — в июле 1942-го на Сухо появились военные строители и морские артиллеристы.

К октябрю на острове были построены три артиллерийских дворика, три ниши для снарядов, несколько землянок, четырехметровая дальномерная вышка, установлены береговые орудия и зенитные пулеметы. При этом не успели заминировать подходы к берегу и не установили проволочные заграждения в воде и на суше.

Тем временем противник собрал на Ладоге объединенную германско-финско-итальянскую флотилию, в которую входили торпедные катера, десантные быстроходные баржи, малые минные заградители и другие суда.

Для захвата Сухо был разработан план Brasil («Бразилия»).

На все это отводилось два часа.

Курировал операцию вместе с представителем от кригсмарине Зибель, непосредственно руководил десантом со штабного парома его заместитель, командир зенитного полка подполковник Макс Вахтель, чьи подчиненные должны были высаживаться на остров.

Зенитчики были разделены на несколько штурмовых групп, задача которых состояла в захвате морских орудий и уничтожении батарейной прислуги. Всего в состав десанта входило более 100 человек, включая специальную диверсионную группу для подрыва маяка.

Два сообщения открытым текстом

Первую попытку захватить Сухо немцы предприняли в ночь на 9 октября 1942 года, но в темноте потеряли ориентировку. На обратном пути наткнулись на два советских малых охотника, потопив один из них и взяв в плен несколько моряков. Вторая попытка произошла в ночь на 13 октября, но из-за навигационной неопределенности операция была прекращена.

Третий поход состоялся в ночь на 22 октября. Немецкие суда подошли к острову в предрассветной мгле. Еще до того как их увидели на острове, врага разглядели на тральщике ТЩ-100 и катере МО-171.

Мгновенно поняв, что сейчас все решают буквально минуты, командир тральщика приказал открыть по врагу огонь и передал открытым текстом в штаб Ладожской военной флотилии: «Немцы высаживают десант на острове Сухо. Веду бой. Старший лейтенант Петр Каргин».

Получив незашифрованное послание, в штабе поначалу посчитали его запоздалой вводной, так как буквально накануне проводилось учение по отражению вражеского десанта на побережье Ладоги.

Материалы по теме

«Два солнца на небосводе светить не могут»

«Мы то же самое повторим»

Немцы перехватили послание Каргина и попытались дезинформировать советское командование, передав в эфир на русском языке: «Десантные корабли в районе маяка Стороженский курсом 180». Данный маяк находился в стороне от Сухо, и в штабе заподозрили неладное, запросив пост связи на Стороженском, где сообщили, что ничего подобного не передавали.

В известность тут же было поставлено руководство Ленинградского, Карельского и Волховского фронтов, Балтийского флота, а также Генеральный штаб Красной армии. По указанию Москвы, соединение дальних бомбардировщиков резерва Верховного Главнокомандования находилось в немедленной готовности оказать содействие морской и фронтовой авиации.

На помощь защитникам Сухо вышли восемь кораблей Ладожской военной флотилии под командованием капитана 1-го ранга Николая Озаровского. Во главе ударной группы шли канонерские лодки «Селемжа» и «Бира». В воздух была поднята штурмовая и истребительная авиация трех фронтов и Балтийского флота.

Рукопашный бой и гранаты

Между тем события на острове развивались стремительно — несмотря на малочисленность, гарнизон свирепо огрызался огнем. Один немецкий паром был подожжен двумя меткими выстрелами советского орудия, при этом погибли десять человек экипажа. По высаживающимся десантникам гусевцы вели яростный пулеметно-винтовочный огонь.

Сам старший лейтенант получил контузию, когда один из немецких снарядов разорвался на КП, пробив обе металлические стенки. Другой снаряд разбил маячный фонарь, вызвав пожар. Гусев приказал всем укрыться в цокольном здании маяка и занять круговую оборону.

Под огнем немецких 20-миллиметровых зенитных пулеметов к маяку отошли и орудийные расчеты второго и третьего орудия. По врагу стреляло только первое орудие. В артиллерийских двориках шел рукопашный бой, немцы атаковали маяк, пытаясь забросать его защитников гранатами. Гусев был несколько раз ранен, в том числе в живот.

При этом пилоты сами подверглись атаке вражеских истребителей. В скоротечном воздушном бою два штурмовика были сбиты, один поврежден. Потери противника составили три самолета.

На помощь ТЩ-100 и МО-171 подошли малые охотники МО-201, МО-205 и МО-206. Тем временем пять «зибелей», пытавшихся встать ближе к берегу, сели на мель, и немцы активно пытались снять их с камней. Погода благоприятствовала спасению части паромов — пошел снег и видимость ухудшилась.

«Безрассудно отважный шаг»

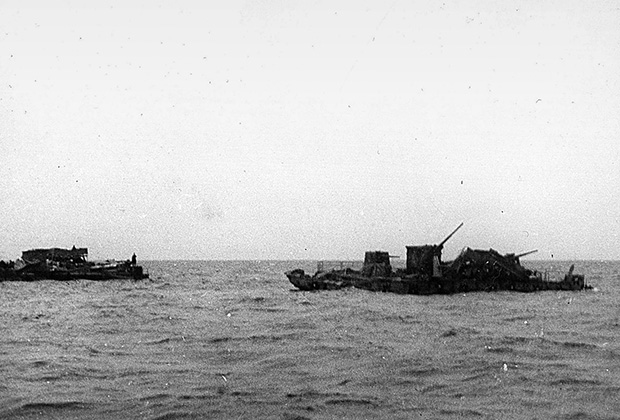

Поняв, что операция провалилась, Вахтель дал ракетой сигнал на отход. Десантники, которые пробыли на острове не более 30 минут, тут же вышли из боя и стали грузиться на суда, после чего немецкие корабли начали отход от Сухо на северо-запад. В ходе боя гарнизон потерял убитыми, ранеными и пленными 36 бойцов, немецкие потери составили более 60 человек.

В ходе ожесточенных воздушных боев над Ладогой 22 октября советская авиация лишилась шести самолетов, записав на боевой счет 16 сбитых вражеских. Корабли Ладожской военной флотилии некоторое время преследовали вражескую колонну, уничтожив тяжелый паром и захватив в качестве трофея десантный катер. Всего же в ходе операции Brasil немцы потеряли пять судов.

Представитель германского верховного командования в ставке финской армии генерал Вальдемар Эрфурт в своих мемуарах назвал данную операцию «безрассудно отважным шагом», подчеркнув, что она привела лишь к значительным потерям в рядах флотилии.

После 22 октября она была расформирована — надводное сражение за Ладогу Германией было проиграно. Во многом это способствовало тому, что 18 января 1943 года в ходе операции «Искра» блокада Ленинграда была окончательно прорвана.

Источник

masterok

masterok