- Студент показал, как прошёлся по воде (без шуток). Никакой магии, просто в универе задали отменить гравитацию

- Маг из Англии прогулялся пешком по Темзе

- Практика хождения по воде.

- Дубликаты не найдены

- У самурая нет цели, только путь

- Ледяная пещера, ледник, вершина, водопад!

- Самое страшное приключение!

- Веловыходные на заброшенную усадьбу

- Первый поход в Карпаты

- «Таёжный маршрут». База на реке Шаманка

- ОТЧЕТ: Пеший поход по Крыму на майские праздники 1-8 мая 2021: Бахчисарай — Ласпи

- НАЧАЛОСЬ

Студент показал, как прошёлся по воде (без шуток). Никакой магии, просто в универе задали отменить гравитацию

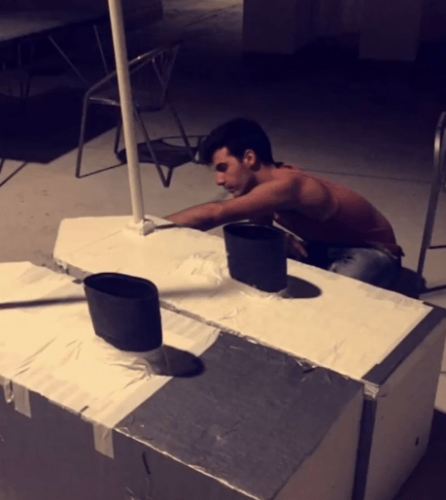

Американский студент рассказал, что в его университете педагоги заставляют учащихся ходить по воде, и показал на видео, как справился с задачей. После таких жестких требований обычные дедлайны уже не кажутся невыполнимыми. Правда, парень только рад странному заданию, ведь хождение по воде — весёлая университетская традиция для архитекторов.

Матеус Станкити рассказал на видео в TilTok, что в 2017 году учился на втором курсе архитектурного колледжа во Флориде.

Тогда же он столкнулся с нелепой и забавной традицией своего колледжа. По словам архитектора, все студенты участвовали в проекте, идея которого — придумать способ пройтись по воде.

Как объяснил Матеус, цель задания заключалась в том, чтобы создать пару обуви, в которой можно пробежать по местному озеру. Это должно было быть эффективное плавающее устройство.

Прогулка по воде — старая традиция колледжа. В рамках одного предмета мы создаём пару обуви, которая позволит пройтись по воде, — рассказал Матеус на видео.

Проектом студенты занимались в группах по два человека, а в конце семестра они проверяли свои разработки на территории кампуса. Для этого выбирали одного человека из группы и позволяли ему стать тем, кто пройдётся по воде.

Два человека проектируют и строят обувь, а затем мы выбираем одного, чтобы он «гулял». В конце семестра он должен будет пересечь в ней озеро. В это время другие студенты собираются вокруг, чтобы посмотреть, как студенты-архитекторы умирают, впрочем, как обычно, — добавил Матеус.

От своей пары по воде ходил Матеус. На его видео множество студентов наблюдает, как он и другие ребята в гигантских пенопластовых ботинках пытаются пересечь озеро. При этом Матеус очень опасался, что в водоёме могут оказаться свои обитатели.

К счастью, в итоге я пересёк озеро, потому что это Флорида, и я не знаю, что там под водой, — сказал студент, ссылаясь на большую популяцию аллигаторов в штате.

Посмотреть на работу чудо-обуви в действии можно на видео.

В комментариях Матеус уточнил, что учится во Флоридском международном университете и без ума от него.

Это FIU (Флоридский международный университет), и если быть откровенным, я обожаю находиться здесь, а программа факультета архитектуры здесь просто невероятная.

Многие, увидев нестандартное задание, задумались, а не стать ли студентом того же университета.

Если бы я учился в этой школе, я бы каждый день приходил без опозданий и с улыбкой на лице.

Это похоже на то, какой должна быть школа. Сложные и веселые проекты для расширения нашего творчества и знаний, а не задания и сроки выполнения.

Других просто рассмешила постановка задания студентам от преподавателя. Теперь обычные дедлайны в университете и классические задачи не кажутся людям слишком сложными.

Профессор архитектуры такой: «Идите по воде».

Теперь мне страшно идти в архитектуру.

Многие также решили поделиться своим опытом обучения на творческих факультетах. Как оказалось, с креативными заданиями повезло далеко не всем.

В моей средней школе был похожий проект. Нужно было сделать лодку из картона, склеить её и обернуть скотчем, чтобы пересечь в ней бассейн.

Выглядит весело. Я на моём факультете архитектуры всё время только рыдала.

На моём факультете архитектуры не так весело, как на твоём, какого чёрта. Мне приходилось лишь конструировать мини-башню из сухих макарон.

Другой парень тоже научился ходить по воде, и для этого ему не понадобились специальные ботинки. Просто он стал мастером боевых искусств, которого даже вода боится.

Спортсменка также овладела ходьбой по воде, чем сломала гравитацию и мозг своих зрителей. При взгляде на неё становится понятно — дело не в магии, а в усердных занятиях спортом.

Источник

Маг из Англии прогулялся пешком по Темзе

Единственный в мире человек, способный ходить по воде, проживает в Великобритании. На днях он продемонстрировал свою способность жителям Лондона.

Маг по имени Стив Фрейн, более известный под псевдонимом Динамо, показал собравшимся настоящее чудо. Он пешком прошелся по глади реки Темзы. 28-летний иллюзионист дошел по воде до середины водоема, откуда его забрал катер. Удивительный трюк лично наблюдали несколько сотен человек, которые были, мягко говоря, шокированы.

Трюк был записан напротив здания парламента в Лондоне. Телезрители смогут увидеть запись этого чуда в новом телешоу. Кстати, в гостях у мага уже побывали звезды мировой величины Уилл Смит, Перис Хилтон, Jay-Z и многие другие.

Еще один необычный человек живет в городе Троицк Челябинской области. Он утверждает, что видит ауру людей. Роман Белоусов даже готов научить этому всех желающих. Как писала «Правда.Ру», студент-пятикурсник исторического факультета троицкого вуза, свой дар — видение ауры — считает обычным хобби. «Способности мои не являются какими-то выдающимися. Я считаю, что на самом деле в Троицке у многих людей есть такие способности. Просто они о них не подозревают», — рассказал Роман Белоусов.

Необычные способности у Романа проявились еще в детстве. Я увидел нашу школу, наш класс, своих учеников, только мебель в классах была расставлена по-другому. И главное, что дети-отличники в параллельном мире были двоечниками и наоборот — мои отличники там были в числе неуспевающих», — рассказал Дмитрий Белоусов. В планах будущего историка Романа Белоусова — поступить в аспирантуру и параллельно развивать необычный дар.

Добавьте «Правду.Ру» в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Источник

Практика хождения по воде.

Все знают песню Наутилуса — Апостол Андрей. Глубоким смыслом данного произведения я проникся ещё лет в 15, но никогда не думал что увижу данное явление во отчею.

Есть у меня друг по молодости Иван.

И как то , будучи молодыми, горячими школьниками, решились мы друзьями с класса организовать вылазку на природу.

Хотелось острых ощущений и единения с природой. Для этого был выбран водоём в 120км от города.

Отличительной особенностью данного природного объекта — было наличие ровно по середине небольшого острова.

Естественно для перемещения предметов и немножко пьяненьких учеников, по водной глади водоёма, из города была притащена надувная лодка (ох батя мой тогда орал. Но все же дал). И конечно мы не задумались о грузоподъёмности нашего водного транспорта, и накидали спортивных сумок с шашлыками и водкой, и сели в четвером. А лодочка тянула только 120кг)))

И уже на пол пути мы потихоньку начали терять давление в бортах.

И так как Иван и Витек были самыми сильными плавунами — на них была возложена священная миссия. Имитации моторно-винтового отделения нашего крейсера. Естественно за бортом.

К слову Витек — будущий хирург, и адово и неистово сдававший тогда химию, биологию и другие дисциплины в МЕД, был морально и физически готов загрызть даже крокодила — если бы тот ему попался.

Спускаются наши тягачи за борт — а за бортом водоросли.

И пусть ломаются они легко, но вечерком, да еще и в ветер разглядеть их было нереально.

И вот совпало так что Иван смотрит на меня, а я смотрю на борт. И показалось мне что в борту пробой — и соответственно испуганное лицо у меня было при этом.

В тот же момент — одна самая красивая и длинная водоросль, случайно обвивает ногу Ивана.

А он смотрит на мое испуганное лицо, и понимает что это как минимум акула а как максимум сам черт морской.

Вот так друзья мои — Иван научился ходить по воде.

За долю секунды ему удалось преодолеть 2 метра воды и почти 3-х метровый борт лодки сбоку.

И зашел он в лодку уже с противоположенной кормы, едва не пустив нас на дно)))

Вот так я поверил в силу испуга и увидел чудо)))

Дубликаты не найдены

Пипец. я не граммар-наци, но прошу тебя, больше не пиши. Да и смысловая нагрузка разжижжает мозги.

Песня зазывается «Прогулки по воде».

никогда не думал что увижу данное явление во отчею. ©

У самурая нет цели, только путь

Хотя, ладно, немного вру. Цель была, заскочить к водопадику в Пущино и двигаться максимально грунтами, ну, а путь, путь пролегал вдоль Оки по правому берегу.

Подумано, сето в эльку, доехано до Авангарда и в путь.

Ну, а какой сусанинг без блужданий? Правильно, никакой! И чтоб долго не ждать, заблудился в местном СНТ, не терять-же время? Достал телефон, глянуть как выбраться из этого дачного ада и обнаружил, что забыл включить запись трека, мо-ло-дец, в кой то веки, вовремя заблудился. Исправил это дело и покатил дальше.

Дальше были грунтовки, деревни, мост через речку переплюйку, асфальт с элементами не пойми чего и вот я уже на мосту через Оку.

Стоит отметить, когда я выехал, было довольно свежо, на мосту уже жарило во всю. Ну что же, прогноз оправдался.

Свернул с моста на грунтовку. Нууу, свернул это мягко сказано, перелез кое-как через отбойник и погнал в сторону Пущино. Картоха, свёкла, укроп и прочие прелести сельского хозяйства окружали меня всю мою дорогу, к слову, отличную дорогу, грунтовую, отличную, дорогу. Перед выездом на асфальт случились маленькие говенца и все.

После небольшого количества асфальта, грунтовый апхиль в Пущино, моя задумчивость иииии, водопад я проехал, а приехал к усадьбе, ну что-же, тож ничего, пофоткал и вернулся обратно к водопаду.

Немного о нём, прикольный мне понравился, не плохой спуск, живописно, но, самый маленький из всех мной встреченных, пока)

Полюбовался всем этим делом и погнал дальше, вниз, в поля, по тропинке обильно разрезанной местными ручейками.

В полях уже, нашел маленький брод, который к слову помог немного освежиться и покрутил дальше, выехал на апхильчик (очередной) к Пущино, пополнил запасы воды в магазине и погнал (вынужденно по асфальту) далее.

Далее имело название Тульчино, на повороте к которому асфальт плавно перешёл в грейдер, потом в какое-то очередное сельское хозяйство, с теплицами, далее уже трансформировался в само Тульчино и привел меня в очередное СНТ. На карте дорога, перед глазами — забор, ха-ха classic.

Объезд был найден, даже очень отличный объезд, прям по берегу Оки и с теньком (бонусом) в котором я несколько отсиделся. Жара начала активно отнимать силы.

А вот после, объезда, началась жопа, если кто не знает, одна из разновидностей жопы, это заросшая напрочь грунтовка, с периодическими повалянными деревьями, лужами и т.д. Закончилась она так-же эпично и неожиданно, как и началась, лесным, грунтовым, апхилом. Скользким шо ппц, по сему был преодолён он был пешком

В конце преодоления и входа в очередное СНТ через калитку была встречена бабушка, вид которой показывал крайнее изумление (?) от вида меня, выходящего с этой стороны. Видимо решив, что с поехавшим человеком лучшее не разговаривать, бабушка вопросов не задавала, но изумление ее отчётливо читалось на лице.

Ну и собственно далее передо мной снова грейдер, карта показала дорогу, тупик. Ктоб сомневался то.

Ок, чутка назад, тропинка, лошадки) Точнее, поняшки, два взрослых и два жеребёнка, мелкие испытывали явный интерес, шо эт такое выкатило, взрослые фыркали, решил от греха подальше пойти дальше (да пойти, там поехать отказалось не оч осуществимо), нашел очередную грунтовку и ай да, вперёд.

Ах да, вперёд, поворот, магазин неожиданно в этих ипинях, поворот, Фёдоровка, грунты. Офигенный, ещё и вниз, лечу, волосы назад, прилетел.

Очередное чёртово СНТ.

Тупик, поиски дороги, нахождение дороги, жарища ппц, отличные грунты.

Спуск на пляж, ну не то чтоб прям уж пляж, но количество народа намекает на то, что не море лавы. Не выдержал и пошел смывать с себя грязь, нашел тенёк, потихоньку там обсох, глянул карту и вперёд.

И вот тут, видимо, сработал эффект помытой машины.

Говнища, нет, не так, ГОВНИЩА, кругом, дорога из г0внища в говнище которое находится между говнища на обочине. Ну и используя свой упоротый метод — пока есть намёк на дорогу — ни шагу назад, отправил сам себя в вело-пешее эротическое. Километра 3 представлял себя отчаянным квадроциклистом, шугал редкие машины и наконец-то выбирался из этого царства Голгофского дерьмодемона.

Выжатый как лимон, грязный везде где можно и прочее по списку.

Грунтовка! Ура! Убита в щи, ямы, песок, но сухая!

На радостях каааак поехал по ней, а там асфальт. И не просто асфальт, а мимо поселка Тарасково, а там Пятёрочка, а в ней водичка холодная, мммм.

Закупился, получил замечание, что притащил сюда кусок железа в грязи, доказал, что это велосипедик и он чутка испачкался (странно, что на меня ничего не сказали, бомж Вася из свинарника на вид) и укатил искать тенёк.

Тенёк нашел, благополучно в нём засел, отдохнул, напился и вперёд.

Вперёд было асфальтом, тем, знаете, идеальным, под горочку (все мы знаем к чему это ведёт). Иииии, апхил, в который ползет я, я черепаха.

Гордо двинулось дальше и случилась Кашира.

Не, не то чтоб неожиданно, я в принципе понимал куда еду (вроде). От счастья и крайне сильного офигевания от жары двинулся на вокзал.

И вот двинулся, как-то странно и не очень-то логично. На столько, что умудрился выехать на какую-то крайне всратую грунтовку.

-Ваняяяя, оно те надо? Прозвучало в голове

-Охренеть, зачатки разума. Подумал Ваня.

Попрятался в теньке, развернулся и поехал до вокзала самой логичной дорогой, по асфальту.

На эльку опоздал, ну, как всегда, по сему, пришлось дожидаться следующей. В процессе коротая время поеданием божественного хот-дога)

Маршрут интересный, но, для групп не подходит, если конечно там не все поголовно «тёпленькие».

В такую жарищу, лучшее ехать просто на речку, а не вдоль и в неизвестность.

Всем кто осилил эту портянку, спасибо за внимание!

Ледяная пещера, ледник, вершина, водопад!

Привет из Альберты! Сегодня я хочу поделиться с вами самой живописной из легких вершин на которых мне довелось побывать. The Onion — вершина высотой 2,835 метров в национальном парке Банфф. По дороге наверх можно залезть в ледяную пещеру, слегка замочив ноги, можно прогуляться по леднику, а если свернуть с тропы и хорошенько поплутать — выйти к водопаду и большому ледниковому озеру.

Самое страшное приключение!

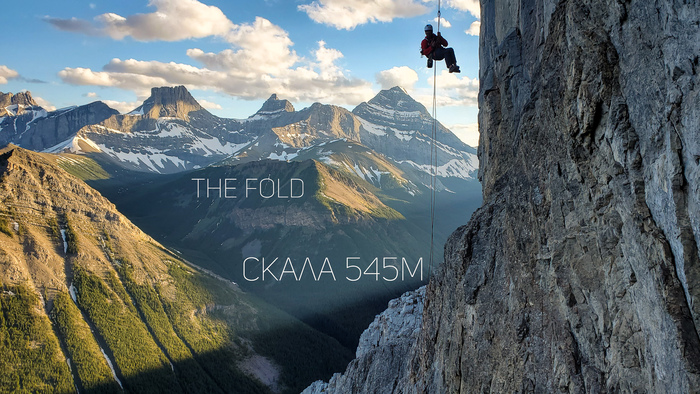

Самое страшное что я делал в жизни — скалолазная трасса The Fold на горе Mount Kidd.

Это острый вертикальный хребет высотой 545 метров, на который нам предложил залезть наш старший товарищ Мигель, единственный из нас у которого есть опыт Trad Climbing.

С самого начала кое-что пошло не по плану — мы забыли дома вторую веревку и нам пришлось пользоваться одной на троих, из-за чего в итоге наш залаз занял около 10 часов.

Мы карабкались по лезвию ножа, лезли по отвесным стенам над пропастью и точно сделали наш самый сложный залаз, но самое страшное ожидало впереди.

В самом конце, чтобы выбраться со скалы на которую мы так долго лезли, идет 3 спуска на веревке подряд. После первого спуска ты оказываешься на карнизе шириной 10 сантиметров и длинной один метр. Под тобой пропасть 50 метров, кроме тебя на карнизе еще два человека.

После второго спуска ты оказываешься в воздухе, под нависающей скалой, под тобой пропасть 30 метров, и ты уже не стоишь — ты висишь в воздухе, упираясь ногами в скалу, пристегнутый к болту в скале на один карабин. Смотришь как ребята, которые так же висят рядом, работают с веревкой. Смотришь вниз. Думаешь о том что если что-то случится — все закончится очень быстро.

Потом ребята спускаются и оставляют тебя висеть одного. Ты настраиваешь спусковое устройство, отсоединяешь страховочный карабин от скалы и. летишь.

Это был самый страшный день в моей жизни. Я точно понял что я ненастоящий скалолаз, но на один день я окунулся в их настоящий, потрясающий и ужасающий мир.

Коля, Мигель, спасибо за еще одно незабываемое приключение.

Веловыходные на заброшенную усадьбу

Это были веловыходные под палящим солнцем по просторам родной Рязанщины. Плюс 80 км в велокопилку за пару дней.

Прежде чем написать о нашем активном отдыхе в жаркие летние выходные, хотелось бы ответить на несколько вопросов, которые мне часто задают люди:

«Ты не пьёшь? Совсем? И по праздникам? И на новый год? А как ты расслабляешься? Тебе так не тяжело жить?»

Я не пью. Совсем. И по праздникам. И на новый год. Я не напрягаюсь. Мне не тяжело.

Ну хорошо, так и быть. Я слукавила в одном ответе. Конечно же бывает и так, что трудовые рабочие будни напрягают, но, поверьте, 40 км перед сном по грунтовкам родных просторов по 30 градусной жаре с нырянием в местные реки — и вот я уже расслабленная «в слюни» лежу в палатке на берегу Оки и получаю невероятно пьянящий заряд от местного воздуха, синего неба, красивого заката и ещё много от чего.

Мы отправились в село Костино Рыбновского района посетить одно уникальное место, где жил один уникальный человек, о котором я узнала буквально за день до отъезда. Это заброшенная усадьба господина Никитинского. Кто это такой? — спросите вы, и в чем его уникальность? Это самый настоящий картофельный барон! По крайней мере, таковым его окрестили в конце 19 века. И я с этим полностью соглашусь. Николай Яковлевич Никитинский, переехавший в возрасте 36 лет в село Костино рязанской области из Москвы, занялся здесь таким делом, без которого бы мы с вами сейчас о картошке и знать не знали!

А все дело в том, что картофель не получил особого признания в народе, после того как был завезен в Россию Петром первым. Он плохо уживался в наших погодных условиях и почти не вызревал. Но все изменилось с переездом из Москвы на Рязанщину господина Никитинского, который стал селекционером и вывел несколько десятков разного сорта картофеля!

А теперь вслушайтесь. Весь! Абсолютно весь картофель, который позже будут выращивать колхозы и совхозы СССР, был селекционирован этим самым картофельным бароном Никитинским!

Не знаю почему меня так восхитила эта тема, но мне очень захотелось посмотреть на заброшенную усадьбу и рассказать всем вам, что существовал такой вот человек, о котором нигде больше не говорят и знают лишь только местные жители села. А может быть знают все? И лишь я узнала только на днях что картошку нам подарил Николай Никитин?

В общем, о поездке и заброшенной усадьбе мы сняли целый фильм, поэтому больше в подробности картофелеводства углубляться не буду. Потом сами все увидите.

Ещё был монастырский квас в Пощупово, стакан вкуснейшей малины на берегу Оки, окрошка, приготовленная на том же берегу и , не поверите, дождь! Да! Над нашей палаткой вылилась за 10 минут огромная туча дождя! Вокруг жара, везде 30 с лишним, а над нашим лагерем висела рыдающая черная туча! Последнее время мне кажется, что это не мы приходим туда, где стихийные бедствия, а стихийные бедствия приходят туда, где мы! И ещё одно подтверждение этому — это внезапно создавшийся вихрь из пыли и сена, похожий на мини смерч, который сформировался ни с того ни с сего в поле не далеко от нас, пока мы ехали по грунтовой дороге. Вихрь стремительно закрутился столбом метров 5 высотой, пронёсся несколько десятков метров перед нашим носом и растворился в жарком воздухе как мираж.

После ночёвки на красивейшем берегу Оки, мы отправились в сторону дома. По дороге была невероятно уютная река Вожа. Это маленькая речуха вернула меня в воспоминания о детстве:

Запах осоки и камышей, стрекочущие кузнечики и порхающие стрекозы, желтые кувшинки и прохладная вода, обволакивающая твоё горячее на жаре тело. А впереди ещё все лето, и нет забот! Ты бежишь по грунтовой дороге со своими братьями, и совсем нет усталости. Ты ещё не знаешь что такое усталость. Бабушка зовёт пить молоко с малиной, а дед сидит в тени на лавке и бурчит:

— Сначала помойте ноги!

— Они чистые, дедуль, мы же после речки!

— Тоже мне чистые! — продолжает бурчать дедуля.

Я окунулась с головой в прохладную Вожу. Под берегом, посередине растущих кувшинок, красовалась чудеснейшая лилия. Я никогда до этого не видела так близко лилий в реке. Длиннющий стебель рос со дна реки, я не доставала дна ногами. Этот стебель проделал путь в несколько метров, чтоб показать миру этот завораживающий цветок, не похожий на все остальные. Мы запечатлели цветок на камеру и вылезли на берег. К этому моменту на берег реки подошла семья с детьми. Отец семейства, первый нырнувший в реку, выдрал стебель лилии и отдал её своему сыну годов 8-9. Сын взялся за стебель и начал размахивать им по всему берегу, отгоняя от себя мошкару и оводьев. Через две минуты размахивания ребёнок бросил лилию и забыл про неё. Так был убит красивейший цветок местной флоры и фауны. Люди даже не заметили ни его красоты, ни совершенного над ней убийства. Они даже не задумались о том жизненном пути цветка, который преодолевал водный барьер чтоб показать себя солнцу.

На этой грустной ноте наше путешествие подходило к концу. Грунтовки закончились. До дома оставалось ещё 10 км под палящим солнцем и изнуряющей жарой по асфальту. Выходные окончены. Завтра начинаются трудовые будни. Ещё 40 км перед сном. И я опять расслабленна «в слюни».

Велопутешествие о заброшенной усадьбе картофельного барона, монастырском квасе, Окских просторах и погибшей лилии вы сможете увидеть на нашем Ютуб канале

Первый поход в Карпаты

Всем доброго времени суток!

Я долго к этому шёл, копил опыт, впечатления, километры и, наконец, решился написать длинный пост о своей походной жизни. Сразу оговорюсь, я не профессиональный турист/альпинист/выживальщик и т.д. Я 35 летний инженер, который для разгрузки и смены обстановки периодически уходит в горы пару дней побродить. То, что я буду здесь описывать, будет полезно и, надеюсь, интересно тем, кто хочет попробовать туризм и боится или не знает с чего начать.

В этом посте я опишу свой самый первый поход и, если зайдет, в дальнейшем продолжу эту тему.

Итак. Началось всё абсолютно внезапно. Я никогда не думал о походах, туризме и прочем. В целом вёл очень аморфный образ жизни: работа/дом/пиво вечером. Потолок смены обстановки — съездить на дачу.

И вот сижу я на работе (дело было в 2018г) и рядом со мной двое моих сотрудников обсуждают что один из них собирается в горы. И я совершенно внезапно для самого себя спрашиваю:

— А с тобой можно?

Завтра я конечно не мог, но уже через две недели я, сотрудник и моя жена ехали в бусике блаблакара из Одессы в Ивано-Франковск. Дорога туда была тем ещё приключением так как во мне 190см роста, а бус (не помню точно какой-то маленький Фольксваген) не позволял мне вытянуть ноги.

Как я уговорил жену на это — тоже повесть достойная пера автора, но вот мы на месте.

Тут стоит вернуться назад и описать приготовления.

Естественно, никогда никуда не путишествуя, никакого инвентаря у нас не было.

1) Так что рюкзаки пришлось арендовать (70грн в сутки по тем временам, сейчас не знаю). Брали на 100 литров, в дальнейшем купил себе на 65, жене на 60 — этого с головой хватает на трехдневный поход с двумя ночевками.

2) Палатку одолжила сотрудница, за что ей огромное спасибо, но палатка была однослойная, из-за чего каждое утро мы просыпались в луже: влага от дыхания конденсируется на стенках и стекает вниз. Так что себе я покупал уже двухслойную. Палатки бывают двух основных видов: купол и полубочка. Купол имеет равные стороны и может устанавливаться на твердом грунте без колышков, полубочка только с колышками, зато она вытянутая и в ней больше места, особенно для таких как я.

3) Обувь я с дуру купил новую и за поход уничтожил себе ноги — большие пальцы стал чувствовать только через полгода. Жена умничка взяла старые убитые в гавно кроссовки и прошла в них этот и ещё два следующих похода без приключений. Так что обувь только разношенная и проверенная.

4) Трекинговые палки. Необходимый инструмент, так как по горным тропам с 20кг рюкзаком без них идти очень трудно. Они помогают разгрузить колени и плечи, а так же спасают от падений — всё таки 4 точки опоры это не 2. Покупали самые дешёвые, используем до сих пор.

5) Еда — лапша быстрого приготовления, вафли, сырокопченая колбаса в полиэтилене, изюм, курага и т.д. Всё что не портится, много не весит и быстро готовится

Горелка и котелок. Горелка самая простая, баллон на 250мл, котелок — алюминиевый литровый из магазина Терра Инкогнита.

6) Набор первой помощи: от головы, срачки, антигистаминное, йод, бинт, пластырь, крем от загара (необходим. ).

7) Двухлитровая пластиковая бутылка для воды на каждого человека.

С Ивано-Франковска первым попавшимся на вокзале автобусом мы уехали в село Дземброня. Там находится одна из самых известных баз рафтинга в Карпатах Белый Слон, а так же очень приличная база отдыха.

Сразу по приезду скинули вещи, прыгнули в рафты и под проливным дождём спустились по реке Чёрный Черемош в момент разлива. Вода сверху, вода снизу, грохот и огромные ели вокруг!

Это фантастика! Стоит это удовольствие 250грн с человека (по ценам 2018г).

За эти деньги вам выдадут рафт, шлем, жилет и пинок под зад, а в конце спуска вас будет ждать газель с горячим чаем, которая оттарабанит вас обратно. С нами спускались два инструктора, но на отдельных одноместных байдарках.

После этого приключения, мы поставили палатки (я впервые в жизни) и, поев, легли спать.

Рано утром собрались, договорились с местными чтобы нас подвезли к началу маршрута по Черногоре (иначе придётся 4км топать через саму Дземброню, а это так себе приключение). Первые несколько километров вверх показались мне адом. Но потом я привык.

Бафф или бандану желательно надеть на голову иначе пот заливает глаза. Кисти рук обязательно обработать спреем от загара — они практически всегда перпендикулярно солнцу и сгорают моментально.

По пути наверх мы вышли на сыроварню. В Карпатах они часто встречаются, там можно недорого купить творог, молоко и местный сыр.

Описывать весь путь нет смысла, на каждом шагу есть что посмотреть, а в первый раз так вообще с открытым ртом идёшь.

Через пару часов мы выши к местной достопримечательности — Дземброньским водопадам! Место сногсшибательное! Очень уютно и красиво, прекрасное место для передышки и обеда.

Если после водопада пойти не по основной тропе, а правее, то можно выйти на огромное поле черники, которую здесь никто не рвёт. Жена паслась всю дорогу)

Далее был долгий подъём по живописным местам, а затем мы зашли в облака. Это абсолютно непередаваемое ощущение.

Перед самым выходом на Черногорский хребет идёт большая ложбина, где есть много источников воды. Настоятельно рекомендую ею запастись, потому как дальше её будет мало. Нам пришлось в темноте идти до 23:00 пока нашли источник.

Выйдя на хребет есть два варианта: налево на Поп Иван Черногорский или направо в сторону Говерлы.

Мы сперва пошли налево. К вершине горы ведёт длинная каменистая тропа, а наверху находится старая австрийская обсерватория.

Оттуда открывается совершенно убийственный вид:

На этой торжественной ноте я на сегодня остановлюсь) Итак слишком многобукав. Благодарю всех кто дочитал до конца, если будет интересно, я продолжу. В моей походной жизни много чего интересного было и, уверен, ещё немало будет!

Всем хорошего настроения!

«Таёжный маршрут». База на реке Шаманка

Здравствуйте, дорогие радиослушатели!

На радиоволнах вновь радио «Таёжный маршрут», а в студии, как и всегда в этот час, главный редактор Большой Палыч.

В нашем сегодняшнем эфире мы расскажем о поездке нашей радиостанции в недра томской тайги, на речку Шаманка.

Надо сказать, что эта поездка для «Таёжного маршрута» являлась, как это сейчас модно говорить, «знаковым событием»: именно здесь чуть меньше года назад я испытывал свою первую мобильную баню. По итогам этих впечатлений был написан мой первый пост на Мобиба-форуме. Можно сказать что здесь, на Шаманке, в глубине Тегульдетской тайги и Верхнекетских болот (граница проходит где-то там, да только кто ее видел, ту границу?!) и родилась сама концепция «Таёжного маршрута»; потом, после, было многое, но ключевое слово здесь — «потом».

Поездка готовилась и планировалась долго, но вот, наконец, и «звезды сложились» и «карта легла», и мы стартуем! Учитывая печальный опыт предыдущих поездок, идем двумя машинами. На первой — УАЗе-головастике — едет заочно хорошо знакомый нашим постоянным радиослушателям егерь Василий, везущий несколько центнеров тухлого мяса для наших постоянных шаманских соседей, друзей и спутников — медведей, через полтора суток — мы с Игорем. «С каким Игорем?» спросят наиболее внимательные радиослушатели.

О, это отдельная история! Игорь — фотограф-анималист (и, по совместительству – замечательный механик, а также повар), а познакомил и свел нас с ним наш же земляк-сибиряк Денис (Диастел), за что, пользуясь случаем, радио «Таёжный маршрут» выражает ему свою искреннюю благодарность и признательность! Кстати, все фотографии в данном посте – за авторством Игоря Кондрашова, которому радио «Таёжный маршрут» также выражает свою признательность и уважение, смешанное с надеждой на дальнейшее сотрудничество.

В общем, мы стартуем!

Впереди у нас почти 500 верст дороги: 120 — по асфальту, 100 – по грунтовке и остальное – по направлению. Еще в городе мы заправляем 180 л бензина (именно столько по расчету нам и нужно на эту эскападу на один автомобиль), разместив канистры с топливом везде, где можно и нельзя. В машине два посадочных места, остальное занято топливом, оружием, аппаратурой, снаряжением и оборудованием для лагеря, под самую крышу.

По дороге ничего необычного не происходит, все, как всегда: жара, пыль изо всех щелей, песок в пол-колеса, лужи и ухабы, колеи, гнус, застрявшие и брошенные водителями, ушедшими пешком за подмогой, КАМАЗы и Уралы, первая-вторая-третья пониженная… Все, как всегда.

Стартовали мы в восемь утра, а в десятом часу вечера добрались до нашей постоянной перевалочной базы, бывшего вахтового поселка Жаровка (он даже на картах есть!), где нас встречает егерь Василий, штатный охотник Николай сотоварищи (в свободное от охоты время он – водитель лесовоза), и, разумеется, «губернатор Жаровки» бич (зачеркнуто) дауншифтер Олежка. Здесь мы решаем заночевать.

Мы, конечно же, можем «рвануть анус» и совершить финальный бросок на Шаманку (осталось всего 40 км, что равно 4 часам дороги), но накопившаяся за день усталость, а главное – то, что придется в сумерках (а у нас сейчас белые ночи, темно не бывает) и на гнусе разворачивать лагерь, обустраиваться, готовить еду и вершить еще миллион хозяйственных дел, а потом – «с места в бой» работать, нас останавливает. Нет уж, лучше завтра с утра; мы ведь помним, что «когда Аллах создавал время, он создал его достаточно». Итак, все на завтра! А сегодня – холодная баня (помыться, а не попариться), три «дежурных» стопки «самопляса» под картошку со свежесобранными белыми грибами, здоровый сон. Кстати, сосед Олега, жаровский медведь, прекрасно пережил зиму и уже несколько раз заходил к Олегу в гости, в последний раз – вчера, в виду чего Олег теперь рыбачить не ходит: до реки ходить страшно; так и сидит на картошке и грибах, которые собирает здесь же, на окраинах поселка.

Домик для ночлега нам достается на краю поселка, на отшибе, на «медведеопасном» направлении; ну а что, раз мы вооружены, то нам и карты в руки. Действительно, свежие следы медведя вокруг домика есть, но стекла не побиты (а медведь это дело очень любит!), в доме порядок и прохлада. Расчехляем карабины, воскуряем благовония «Раптор» (а без них тут даже в туалет не сходить!), раскидываем спальники и одновременно проваливаемся в сон, как в омут.

Подъем в 5-30, быстрые сборы, быстрый же завтрак из остатков вчерашней картошки и «вкусного и полезного доширака с нажористой химикалией» (с), и в путь! В 10 утра мы на Шаманке.

В прошлом году мы уходили отсюда из-под пожара, пришлось спешно эвакуировать снаряжение, технику и людей, поэтому я ожидаю увидеть только сгоревший лес, золу и головешки. Но Вася, успевший сбегать туда осенью (у него промысловый участок недалеко), меня успокаивает: все строения и сооружения целы, лес тоже погорел, но не критично. Действительно, наш старый лагерь встречает нас так, как будто мы уехали отсюда неделю назад: подиумы под палатки засыпаны хвоей, мусорный бачок, который мы из-за пожара не успели выжечь, растаскан медведем, даже часть заготовленных в прошлом году дров сохранилась!

Быстро проводим субботник по расчистке и уборке территории и разворачиваем лагерь.

Возвращение на Шаманку (все-таки почти год не виделись!) решаем отметить праздником: запеченной на мангале бобровой ляжкой и умеренным (а его очень мало, все средства вложены в топливо и подготовку машин к поездке) потреблением самопляса.

Празднуем умеренно, можно сказать – второпях: у нас на сегодня еще работы – буран, а дело – к обеду! Начинаем работу с подготовки документов и аппаратуры.

Офисы бывают разные, в том числе – экзотические. У меня, например, вот такой:

Закончив все лагерно-подготовительные дела, выезжаем в угодья: нужно расставить скаут-камеры, посмотреть и подновить привады, выбрать места для лабазов, поглядеть на зверье (если повезет), либо на его следы (если не повезет). Ну, про работу писать неинтересно, поэтому – коротко, да и то в основном – в картинках.

Дороги здесь традиционно отвратительные, даже хуже, чем подъездные пути сюда. Именно поэтому ситуация, показанная на фото, повторяется с детерминизмом часового механизма в течение всего времени работы в угодьях.

Кстати, медведи нас радуют: они есть!

Следует отметить, что дни в тайге похожи один на другой, потому ориентироваться во времени «когда это было?» довольно сложно, спасают только какие-то запоминающиеся события, «украсившие» день. Такими событиями может считаться все, что угодно: дружеский визит медведя прямо в лагерь, удачная шутка или рассказанный к месту анекдот, порванные штаны, подгоревший завтрак… Ну и погода, куда же без нее! Типовой же распорядок таков: подъем, купание в Шаманке, завтрак, работа в тайге, баня, ужин, рабочие посиделки, отбой. На следующий день – все заново.

Пара слов о погоде. Шаманский климат имеет свои особенности, которые очень сильно влияют на жизнь и быт лагеря. Во-первых, Шаманка и ее окрестности расположены на Обь-Енисейском водоразделе, следовательно, климат там не резко континентальный, а (опять же, цитируя егеря Василия) «такой резко континентальный, шо вообще песнец!», поэтому, когда в Томске стоит ласковое тепло, в Первомайском жарковато, в Улу-Юле просто жарко, на Шаманке – аццкое пекло. Так, например, все время, пока мы там были, температура днем (а день – это с 10 до 18 часов) температура стабильно была выше 40С, а об песок на дороге или капот машины можно было серьезно обжечься.

Отметим, что в прошлом году было еще жарче: на фотографиях со скаут-камер (а они, помимо всего прочего (дата, время, облачность, фаза луны) фиксируют и температуру окружающей среды) отметка «+49С» (и это – в тени!) попадалась мне неоднократно. Нагревающийся песок и воздух нагревают и воду в болотах, лужах и прочих водоемах, где «нерестятся» кровососущие насекомые, поэтому гнуса там не много, а очень много. И ладно бы, это был деликатный и степенный комар, или прочая мошка с мокрецом. Нет, это оводы и слепни, причем самая поганая их разновидность, называемая здесь «БиЛайн», видимо, по причине внешнего сходства, общей желто-черной полосатости (как осы) и агрессивной рыночной политики.

Для понимания ситуации пара фотографий:

Видите черные размытые пятнышки на верхнем фото? Некоторые даже опознаются, как мухи, а некоторые – нет. Но, тем не менее, это оно и есть.

А это «фундамент» банной печи. Понятное дело, что в баню за тобой гнус летит с неохотой и далеко не весь; прорываются только самые отчаянные и голодные. Вот за вечер таких «отчаянных и голодных» столько и набирается (иногда – больше, мы каждый день выметали их бренные останки).

В общем, только банные процедуры помогают прийти в себя после рабочего дня, смыть коросту налипшей на пот пыли, расслабить «забитые» постоянным маханием хай-джеком руки и оттянутые и намятые карабинным погоном плечи. Опять же, баня и речка – спасение не только от жары, но и от гнуса. Например, вечер на лагере проходит так:

А что, все удовольствия в одном флаконе: охлажденный самопляс с изысканной закуской в виде сухарей и оливок, приятная прохлада реки, и гнус, который нужно отгонять только от головы, а не от всего тела.

А когда ты вдоволь остыл и даже намерзся в реке (температура воды — традиционные «минус 4 см»), тебя ждет баня!

Потом, после бани, «рабочие посиделки» — некий гибрид праздного трепа и производственного совещания: травля анекдотов и баек, подведение итогов дня, планирование мероприятий на завтра и просмотр избранных серий «Хозяев тайги».

Кстати, в один из вечеров в гости к нам приходит медведь. Не так, как в прошлом году, когда он в лагере фактически жил, приходил по часам к завтраку и ужину, а вот прямо так «конкретно приходит». Начинается все незамысловато: я слышу негромкий но навязчиво приближающийся хруст веток. Быстро окинув взглядом лагерь, я убеждаюсь, что Вася и Игорь – вот они, следовательно, хруст веток – не их рук (И ног? Или лап?) дело. Человек с той стороны подойти не может: кто же пойдет по заболоченному вырубу, если дорога – вот она?! Ну, значит, диагноз ясен.

Дальше тело действует само. Длинный стелящийся шаг в сторону леса, вдоль лавки, на которой лежит карабин, который я подхватываю.

«Автоматом» досылаю патрон в патронник, вскидываю карабин к плечу и продолжаю «стелиться» от лагеря сквозь окружающий мелкач, попутно полупрошептав-полувыкрикнув (не знаю, как это получается): «Вася, заходи справа!» Метров через восемь от палатки мелкач не то, что заканчивается, но становится пореже, образуя такую полянку – не полянку, прогал – не прогал, метров 12-15 в диаметре. Я замираю; карабин вжат в плечо, палец замер на спусковом крючке, дыханье ровное, мыслей — нет.

С другой стороны к прогалу подходит медведь. Он идет опустив голову к земле, не прячется и не смотрит по сторонам, вид имея при этом, с одной стороны рассеянный и задумчивый, с другой – вполне себе целеполагающий. Уж не знаю, что привело его сюда: или привычка к халяве (в прошлом году, когда уходили от пожара, оставили на лагере бочку с привадой, ибо не до нее было; ну а медведь-то себя ждать не заставил), или запах нынешней привады, которым провонял Васин УАЗик, не важно. На краю поляны медведь останавливается и поднимает голову, услышав справа хруст веток и лязг затвора васиного ружья (для таких случаев Вася предпочитает карабину старенькое, но надежное «ТОЗ-34» с «гуманной» (не оставляющей раненых) «Полевой-6»).

Медведь стоит неудачно: если мне придется стрелять – то во фронтальную проекцию, а у медведя, даже на такой дистанции, убойных мест в ней не очень много, практически нет: от черепа, если стрелять прямо в лоб, пуля часто рикошетит, даже мой «недеццкий» .308Win, даже на такой «пистолетной» дистанции. Попасть же ему в нос так, чтобы пуля прошла мозг и вышла через основание черепа (в идеале – через позвоночник) в условиях густеющих сумерек – задача абсолютно нереальная. Васе же сейчас открыта «самая мякотка»: шея, основание черепа, ухо и лопатка, стреляй – не хочу! Но стрелять мы и не хотим: зачем нам эта груда мяса, которое нельзя проверить и сдать (далеко, жара, не довезем), не трофейная (уже начавшая линять после зимы) шкура, да еще и прямо в лагере? Правильно, ни за чем.

Поэтому я судорожно ору «Не стрелять. »

Медведь долго смотрит на меня, потом – на Васю, потом – опять на меня. Не знаю, сколько продолжаются эти «гляделки», сами знаете, в такие моменты секунды становятся длинными-длинными. В конце концов медведь что-то для себя решает, фыркает, разворачивается и убегает неспешным потешным галопом, высоко подкидывая задницу. Видимо, «гляделки» продолжались недолго, потому, что в этот момент появляется Игорь с фотоаппаратом, чуть-чуть не успевший снять нашего вечернего гостя.

Собственно, в этой истории и содержится объяснение того, почему если не на всех, то на большинстве фотографий, опубликованных на «Таёжном маршруте» фигурирует оружие. Кстати, специально для наших радиослушателей поясняю, что наше нахождение в угодьях с оружием вне сроков охоты не является нарушением Правил охоты и абсолютно легально, все соответствующие разрешительные документы у нас на руках.

Кстати, вот и иллюстрация: поход в баню.

Вся эта идиллически размеренная жизнь продолжается несколько дней. Все меняет, как всегда, погода: ночью начинается дождь. И идет полсуток. В результате дорога до Шаманки из труднопроходимой превращается в вообще непроходимую, поэтому мы решаем драпать, и чем быстрее – тем лучше.

Про обратную дорогу рассказать особенно и нечего: наши прогнозы насчет ее непроходимости полностью подтвердились. К тому же обе машины вышли из строя и «охромели»: у моей «Нивы» развалилась левая наружная граната, в результате чего машина стала заднеприводной, у Васиного «Головастика» отказала пониженная передача. Так, где-то проезжая, где-то проплывая по лужам и грязи, вытаскивая друг друга лебедкой или тросами, мы потихоньку ползли домой. Ползли-ползли и доползли, всего за 17 часов.

На этом радио «Таёжный маршрут» прощается с вами, в студии был Большой Палыч.

До новых встреч в эфире. Оставайтесь с нами и берегите себя, уважаемые радиослушатели!

ОТЧЕТ: Пеший поход по Крыму на майские праздники 1-8 мая 2021: Бахчисарай — Ласпи

Поход был экспериментальным, я разработал его по новой системе, где пешая часть поделена на 12-километровые отрезки, каждый из которых предназначен для одного ходового дня. Как показал поход, такая система себя оправдала — путешественники не сильно уставали за дневной переход, и было время для радиальных выходов и общения. Однако некоторые правки в данный маршрут на будущее все-таки стоит внести, как с точки зрения самого пути и стоянок на маршруте, так и взаимодействия команды в походе.

Всегда очень важно подготовиться к походу заранее, приобрести снаряжение, отвечающее потребностям похода, его сложности и ночной температуре, например, спальники, рюкзаки и обувь. Также всегда рекомендую всем участникам брать треккинговые палки.

Для себя отметил, что мне нужно уделять больше внимания описанию локальных достопримечательностей, рассказывать о них больше фактов, больше изучать детали. Данный маршрут был богат не только живописными природными пейзажами, но и историческими и культурными памятники. Будет полезным держать описание мест под рукой. Также я брал с собой колоду мафии, но руки у нас до неё не дошли — оказывается, в нашей компании собрались очень интересные люди, и мы проговорили все дни, так и не приступив к играм . У каждого из нас было, что рассказать остальным, и это очень здорово.

1 день похода по Крыму: Бахчисарай — Бешик-Тау

Мы прошли подготовленным маршрутом без особых проблем. Температура 1 мая была около 26 градусов, что значительно превышало средние показатели предыдущих лет. Шли в шортах, солнцезащитный крем оказался обязательным атрибутом. Также на стоянках мы были атакованы клещами, а значит, в мае точно необходим спрей от этих насекомых. Одного такого зайца я сам доставал пинцетом, клещ впился в лодыжку. Наличие клещей на себе и вещах необходимо проверять как можно чаще и не игнорировать простые правила безопасности.

Поднимаясь вверх к пещерному городу, мы увидели несколько стоянок туристов, но наш путь шёл немного дальше, к горе Бешик-Тау. Прошли некрополь и вышли ко входу в пещерный город.

Мы прошли на Чуфут-Кале, воду с собой из монастыря взяли 5 литров, понадеялись на источники — их несколько недалеко от Бешик-Тау. О том, что источник на самой туристической стоянке давно пропал, мы знали. В итоге стоянка Бешик-Тау сейчас платная, цена — 250 рублей за стоянку с группы и 250 за костер, такой прайс озвучил местный лесник. У него же можно налить воды из трубы-башни недалеко от стоянки. Нам повезло, и лесник предложил более удаленную площадку для палаток, она оказалось такой же оборудованной и нам очень понравилась.

Ночь была теплой, а вот утро — пасмурным, но нам это нисколько не помешало.

2 день похода по Крыму: Бешик-Тау — Алимова Балка

После того как проснулись и позавтракали, мы вышли на маршрут, очень хотелось попасть в Дырявый грот на скале Узын-Коба-Каясы. Сюда мы дошли довольно быстро, спрятали в пролеске наши рюкзаки и поднялись налегке. Туристических групп на майские праздники, несмотря на различные запреты, было очень много. С нами вместе в одном направлении шли еще несколько компаний, которые в дальнейшем мы встречали на различных стоянках.

После посещения грота мы выдвинулись к Качи-Кальону и вышли на плато Пычки-Кая-Баш, но, в отличие от остальных групп, мы решили выйти к обрыву плато на смотровую площадку с видом на Кыз-Куле-Бурун (городище Кыз-Кермен) и уже оттуда двигаться по краю к храму Анастасии Узорешительницы. Логика подсказывала о возможности пройти, и наши ожидания оправдались — тропа и правда была, но зачастую становилась сложно проходимой. Порой она шла через заросший лес, а где-то пролегала совсем близко к обрыву, что становилось не по себе.

Пока мы лазали и продирались по малохоженной тропе, мимо нас на большой высоте пролетали белоголовые сипы, наверное, ждали, когда отстающие станут их обедом. Они летели как тяжелые бомбардировщики, это зрелище было восхитительным, я успел сделать пару фото.

У Бисерного храма мы перекусили, купили в церковной лавке квасу и пирожков (квас достаточно вкусный, а вот пирожки попались не особо свежие), и дальше спустились к Качи-Кальону, вход к которому пролегал через кассу. Нам предложили посещение этих мест за 100 рублей с человека, детям — бесплатно. Мы отказались. К сожалению, стало тенденцией, как и во времена украинского Крыма, платить за природные достопримечательности. Зачастую на кассе берут деньги себе в карман, просто не выдавая чек. Все виды Качи-Кальона мы посмотрели со стороны и нисколько не потеряли, спустились к дороге и пошли в сторону Алимовой балки. Из-за перехода и сильной жары, ребята порядком устали. На роднике Алим-Коба-Чокрак мы напились и наполнили наши пустые бутыли, одна — 5 литров, другая — 10. Во время перехода они оставались пустыми, а к вечеру мы их набирали, чтобы воды хватило на ужин и на завтрак.

Стоянку искали уже на горе Кызыл-Бурун, тут же встретили чудесный закат с видом на Качинскую долину, и тут же было много клещей. Пришлось экстренно обрызгивать одежду, как я и писал выше, один успел ко мне присосаться. Клещ маленький, вытаскивать сложно, нужно делать это аккуратно. Ночь была теплой, я даже немного опечалился, ведь советовал всем брать спальники на ноль градусов комфорта, а погода стояла очень жаркая. Оказалось, не надолго.

3 день похода по Крыму: Алимова Балка — Сюйреньская крепость

И вот, новое утро и новые приключения. После Алимовой балки мы идем к Сюреньской крепости, нас преследует сильная жара, проходим по лесу к оврагу Каре-Дере (Медведь) и спускаемся по нему от горы Каслибаш. Спуск по Медведю был сложный, несколько раз щебень уходил из-под ног, и мы падали. К счастью, без последствий. Спуск не экстримальный, но нужно быть готовым, что нога может поехать, и готовиться мягко упасть. Удивительно, но источник в овраге живой, однако тут встала другая группа, и мы не стали дожидаться, пока наступит наша очередь и пошли сразу к магазину в Малое Садовое. Нужно отметить, что магазин этот не дорогой, и закупаться продуктами было одно удовольствие. Мы, наверное, потратили целый час, просто сидя на травке в тени у магазина и поедая мороженое.

Дальше было много радостных открытий и великолепных видов. Во-первых, монастырь Феодора Стратилата (Челтер-Коба), где была купель, очень холодная, и мы со всей осторожностью и уважением к этим местам в нее окунулись. Сам монастырь тоже интересный, посмотрели, погладили собачек и кошек и ушли в сторону Сюйреньской крепости.

Должен сказать, раньше я не придавал этому месту большого значения, но тут у меня открылись глаза — оно великолепно. Не столько сама крепость, сколько вид со скалы Куле-Бурун. Тропинка от крепости на край мыса ведет через сказочные места, здесь хочется медитировать, а виды, открывающиеся на закат, волшебны.

Воду мы набирали у монастыря и несли наверх на стоянку. Источник по дороге к крепости не вызывал доверия и желания им пользоваться. Последняя ночь была ещё немного теплой, а на следующий же день погода изменилась, и задули ветра.

4 день похода по Крыму: Сюйреньская крепость — Мангуп (стоянка у Дяди Вани)

Новый переход пролёг от крепости до стоянки у Дяди Вани. За установку палатки в этом милом местечке — 200 рублей за человека, получили море удовольствия и хорошо отдохнули. Все ребята оценили. Сам переход до Дяди Вани занял не много времени, и большая часть дня у нас еще была свободной. На выходе к дороге был отличный магазинчик и тоже не дорогой, а вот чем ближе к Мангупу, тем дороже, и людей слишком много. Мы приняли верное решение, остановившись у Дяди Вани, да и вино, которое у него брали, нас отлично согрело холодным вечером. А днем еще успели сбегать на Мангуп и, вернувшись вечером на стоянку, помыться. Вода была холодной, но зато так было приятно избавиться от накопившейся пыли и усталости.

У Дяди Вани три прекрасных пса, они очень любят туристов, а также есть ослица. Сам дядя Ваня немного глуховат, но зато любит рассказывать много разных историй из своей жизни и очень гостеприимен. А вечером он открылся нам как музыкант, сыграв на флейте. Еще у него была гитара, и тут уже Аня показала свои таланты.

Мы согревались вином и прекрасно проводили время. Но самое главное, что утром все проснулись огурчиками. Было очень здорово разбавить поход таким вот отдыхом.

5 день похода по Крыму: Мангуп (стоянка у Дяди Вани) — Чернореченский каньон

Все вместе мы счастливые ушли в сторону Чернореченского каньона. По пути Пётр поранил ухо о шипы свисавшей ветви, и мы, наконец, смогли использовать часть аптечки — полили на ранку перекись водорода и обработали вокруг неё йодом, а впоследствии замазали еще и спасателем. Нужно отметить, что мазь пригодилась — солнце пекло, защитный крем я не взял, и зря, пришлось мазаться уже спасателем, так что в такие походы обязательно нужно брать солнцезащитные средства. От небольшого озера (пруда) на реке Ай-Тодорка поднялись и отправились в Родное. Пока шли, встретили барсука и зайца, а в самом Родном за оградой даже косулю. Никогда раньше не видел барсуков, он спрятался от нас в завале веток и никак не хотел выходить на фотосессию. К сожалению, снять его в хорошем качестве не получилось.

В Родном магазин оказался более дорогим, тут мы закупались на дальнейшие трое суток. Посмотрели на водопад Мердвен-Тобе, но спуск к нему оказался достаточно сложным, и мы не стали рисковать — посмотрев со стороны, пошли дальше в сторону Чернореченского каньона. Так как сам каньон является санитарной зоной, мы должны были его пересечь и выйти к стоянке Алсу, но встали на выходе из Байдарского заповедника, недалеко от реки Черная. А ночью к нам пришли лиса. Она почти нас не боялась, и пришлось убирать и прятать все вещи, вешать на деревья рюкзаки и провизию. В конце концов, мы все-таки ее отпугнули. Лиса была очень тощая, хотелось ее покормить, честно говоря.

6 день похода по Крыму: Чернореченский каньон — пляж Инжир(Балаклава)

Утром мы вышли к трассе недалеко от Байк-шоу ночных волков у Гасфортовского озера, пересекли трассу, и начался долгий подъем на перевал. В этот день нужно было выйти на дикий пляж Инжир. Мы рано встали, поэтому на месте были уже в 14 часов. Наконец, мы увидели море. Дорога при подъеме на перевал по оврагу Микро-Мале достаточно путаная, видимо, обходит воинскую часть. Наверное, стоило идти по дороге. Вниз спустились почти к роднику Аязьма-Чокрак через Студенческую стоянку, наполнили 5 литров воды и спустились на ночевку на Инжир. Я беспокоился, что тут туристов будут гонять лесники, но все было спокойно. Так как спустились достаточно рано, то успели не только поставить палатки, но и скататься до Балаклавы, проветриться, купить вкусняшек и немного вина, отпраздновать наше путешествие и выход к морю. Наконец, была теплая ночь, а вот следующий день стал самым сложным.

Самое необычное для нас этой ночью стало событие проходящих спутников Илона Маска, которые вереницей шли через ночное небо Крыма. Мы долго гадали что же это могло быть, и в целом версия о спутниках Маска у нас звучала, было очень интересно наблюдать за летящими на далекой орбите яркими точками спутниками.

7 день похода по Крыму: Пляж Инжир(Балаклава) — Ласпинская бухта

Переход на Ласпи с постоянным подъемом, все очень сильно устали. Я для себя решил, что следующий поход по этому маршруту ограничится Инжиром. Физически и морально ребятам было уже сложно преодолевать длительный переход. Но смягчили грусть-печаль красивейшие виды и стоянка в Ласпинской бухте. Тут работают несколько магазинов, где мы подкупили провизии. Стоянка, как и на Инжире, была на газу, костры тут запрещены. Думал, лесники и тут будут нас гонять, но никто не пришел. Как и на Инжире, мы накупались вдоволь в ледяной воде и спали сладким сном, ночи тут очень теплые. С утра мы искупались, пили много кофе, разговаривали, мысленно прощались.

Так и прошли наши 7 суток похода. Столько красоты я давно не видел, для себя открыл много новых и интересных мест. Безусловно, данный маршрут мы еще повторим, только ограничим его 6 сутками, без перехода с Инжира в Ласпи.

Ребята молодцы, все выдержали, надеюсь, еще увидимся и сходим в новый поход по Крыму этим летом!

НАЧАЛОСЬ

Май 1967 года. Окончен девятый класс. Экзаменов нет. Впереди «производственная практика» и долгое, жаркое лето.

— Старый, — сказал я другу , — Мы что, эти две недели будем красить парты?

Как насчёт съездить в пески, в противочумный отряд? Заодно и подзаработаем!

— Поехали! — поддержал идею Юрка, — Вот только предков нужно уломать.

Мои родители и отец Юрки работали в Среднеазиатском противочумном институте, а устраивать детей по окончании девятого класса в эпидотряды было тогда обычной практикой. Мама сопротивлялась не долго, а отец хмыкнул, типа:- «Ну-ну. Хлебни и ты, сынок, отрядной романтики», и ничего не сказал. Через несколько дней мы со Старым и примкнувший к нам Юрка по кличке Глэк, получили на складе института новенькие кирзовые сапоги и по совету опытных полевиков смазали их вонючим рыбьим жиром. Мама нервно укладывала в чемоданчик необходимые, по её мнению, вещи. Поверх всего был уложен журнал «Политическое самообразование», который мама- коммунист и лучший пропагандист района получала ежемесячно. Бумага в журнале была мягкая и тонкая, а с туалетной бумагой, считала мама, в пустыне Сарыишикотрау, как и во всем СССР, наблюдалась напряжёнка.

Вот оно и сбылось. Рыкнул движок «газика», остались за спиной ворота нашего спецгородка, пригороды, сёла с чисто казахскими названиями «Покровка», «Дмитриевка» и «Николаевка», проскрипел под колёсами деревянный мост через Или — началась пустыня. Часа через четыре далеко на горизонте показались вершины карагачей. Мы прибыли в райцентр Баканас. Село это в те годы было знаменито тем, что туда ссылали бродяг, стиляг, репрессированных и побывавших в плену людей. Там же находилось противочумное отделение.

На стационар, в пески, нам предстояло вылететь на следующий день, а пока нас разместили в крохотной комнатушке с громким названием «общежитие». Побросав вещи мы отправились изучать окрестности. Больше всего нас интересовало, где находится магазин. Затарившись жидкостью «Солнцедар» и сигаретами мы на берегу большой по масштабам Казахстана реки отметили начало самостоятельной взрослой жизни.

Плохо . ох как плохо было нам на утро следующего дня. Завтракать никто не стал. Поглотав тёплой, солоноватой воды из колонки мы отправились в сторону большого такыра на краю Баканаса.

— «Шереметьево», едрёна вошь . , — хмуро изрёк циник Старый.

Здесь готовилось к вылету нечто из фанеры, клеенки и дюралевых трубок. Называлось оно ЯК-12М. В кабине, помимо пилота, помещалось еще два человека. Мы выкинули пальцы и в самолёт залезли я и Старый. Глэку предстояло лететь вторым рейсом. Полёт занял минут двадцать. Самолёт запрыгал по такыру и остановился. Из-за недалёкой песчаной гряды, впереди шлейфа пыли мчался грузовик.

— Наш самолёт приземлился в аэропорту «Капалы», — не унимался Юрка, — Просьба к пассажирам не покидать свои места до полной остановки двигателей.

Нас поселили в десятиместной палатке, в которой стояло восемь раскладушек, дощатый стол, пара скамеек и фляга с водой. На столе красовалась «Спидола».

— Не материться! — предупредил нас суровый, до черноты загорелый мужик, валявшийся на раскладушке, — Приёмник заберут!

— Окурки в банку! — сказал парень лет двадцати с синими звёздами на плечах и коленях, — Будет мусор в палатке — приёмник заберут.

— Началось . — шепнул мне на ухо Старый.

На утро мы получили комбинезоны, капканы, лопаты и рукавицы и в кузове грузовика отправились на «точку» добывать материал для исследования на наличие чумного микроба. Я не буду описывать способы добычи грызунов. Это жестокое занятие, но по молодости нам всё было интересно.

Интереснее всего, однако, были люди, с которыми мы провели этот месяц. Возглавлял зоогруппу зоолог Савелов, который (кто бы мог подумать?) через двенадцать лет стал моим коллегой, наставником и другом. Техник Мордвин — серый и не интересный парень. А вот остальные .

Капитан. За месяц я так и не узнал его имени отчества и фамилии. До войны он был капитаном первого ранга на Черноморском флоте. Раненый попал в плен. До конца войны мыкался в немецких концлагерях, а по её окончании 15 лет в советских, после чего был пожизненно сослан в Баканас.

Галка — тараторка. Бывшая актриса Большого театра. За длинный язык была сослана в Караганду. Работала в ДК, вышла замуж за его директора. Оба спились и были сосланы в Баканас на поселение. Муж бросил пить и уехал. Галка не смогла бросить и осталась. В нашей группе она была поварихой.

Ваня-чижик. Мужичок с небесно-голубыми добрыми глазками. За пьянство и тунеядство был выслан из Алма-Аты. Он был просто Ваня-чижик.

Техник Женька Макаров. Демобилизованный солдат. Через 4 года я работал с ним в одной лаборатории, учился на одном факультете, а потом много раз пересекался в противочумных отрядах.

Ну, и пожалуй, достаточно.

— Пацаны! — широко открыв голубенькие глазки, восклицал Ваня-чижик, — Пацаны! Вы когда-нибудь видели фалангу?

— Нет, Ваня! — пялясь в потолок палатки, на котором сидело штук десять этих тварей отвечал я, — в Алма-Ате не водятся фаланги.

— Фаланга, пацаны, — продолжал Ваня замогильным голосом, — это паук, размером чуть меньше коровы. Он набрасывается из-за кустов, впивается в горло и высасывает всю кровь.

— Всё! Видали мы вашу пустыню! Завтра уезжаем домой! — мы с Глэком перемигиваемся.

Назавтра, после плотного обеда, Чижик с блаженной улыбкой лезет в матрацную наволочку. После обеда в отряде положено два-три часа отдохнуть, переждать жару. Ваня закуривает. Нет на свете человека счастливее Чижика. Вдруг, он резко меняется в лице, бледнеет и пулей вылетает из наволочки.

— Фаланга, сука! В матрацовку залезла! — он начал лихорадочно выворачивать наволочку. На песок шлёпается жук-бронзовка, которго мы с Глэком отловили и посадили в Ванину матрацовку — существо очень красивое и совсем безобидное. Ваня обрёл дар речи . Лучше бы он его не обретал.

— Всё! — обречённо сказал Капитан, — Пи..ец! Неделя без «Спидолы».

Мы с Глэком перемигиваемся .

Выходной — он и в пустыне выходной. После трёх недель работы нам дали три дня отдыха.

— Женька! А где здесь клуб, магазин, девки? В Баканас нас не отпустили, может быть здесь что-нибудь есть?

— Это в Карое, — лениво отвечает Женька.

— А где он, этот Карой?

— А во-о-н за теми барханами, — показывает на север Женька.

— По этой дороге дойти до него можно?

— Можно, — говорит Женька.

Мы одеваемся. Чистые рубашки, на ноги — кеды, во фляжку чай. Мы полны решимости отдохнуть в цивилизации. Вперёд! Часа через три ходьбы по песку и такырам Старый скис.

— Пошёл он на хрен, этот Карой! Столько протопали, а его ещё даже не видно. Не хочу я пить бормотуху и девок мне не надо. Пошли назад, Сашка! Мы с Глэком тоже уже потеряли кураж, но признаваться в этом было не по мужски. Протопали ещё пол часа и решили вернуться. Назад идти было ровно столько же, сколько мы прошли в поисках города-призрака. К вечеру мы ввалились в палатку. Долго и жадно пили воду, а когда напились вволю, решили Женьку сегодня не убивать, но допросить с пристрастием.

— Жень! В какой стороне Карой?

— Я же сказал, во-он за теми барханами.

— И далеко он от Капалов?

— Если идти по дороге — километров сто восемьдесят, а по прямой короче.

По прямой намного короче. Километров сто пятьдесят. Вы что, опять к девкам собираетесь?

Палатка тряслась от хохота.

Что может быть интереснее для пацана, чем ночная охота с фарой из кузова?

— На охоту хотите? — спросил Савелов когда стало темнеть.

Мы взвыли от счастья. Однако, через пол часа было сказано, что на охоту нас не берут. Собирается много народу и лишние люди в кузове не нужны.

— В следующий раз, пацаны. Марш заряжать патроны, потом спать!

Вот это, про патроны, было сказано зря . Мы насыпАли порох на самое донышко гильзы, почти доверху набивали патрон газетным пыжом, а потом добавляли чуть-чуть дроби. Сверху опять пыж. Когда полностью стемнело, поступила новая вводная:

— Пацаны, в кузов! По пути половим тушканчиков!

А потом началось . В свете фары появляются красноватые глаза зайца. Он сидит метрах в пятнадцати от машины и промазать в него невозможно.

— Валентиныч! — орут из кабины азартные зрители, — Стреляй.

Савелов жмёт на курок. Звук выстрела напоминает звук пробки, которую выдернули из бутылки вина. Именно простого вина, а не шампанского. В тишине слышно, как по стволу катится дробь. Савелов давит на второй курок. Эфект тот же. Обычно молчаливый Юрий Валентинович произносит речь. Цензурными в этой речи были только три слова: «патроны», «порох» и «выгоню на хрен. «. Ох, быть тебе, Валентиныч, неделю без «Спидолы», а нам, до конца сезона, без охоты.

Вот так и прошла она, наша производственная практика. Юрка Трухачёв(Старый), после армии поступил в авиационный и стал инженером. Юрка Клычков (Глэк) окончил медучилище и работал в вытрезвителе города Актюбинска, а я после службы в армии поступил на вечерний биофак и на работу в противочумную систему. Двадцать пять лет жизни было отдано палаткам, кострам, бесконечным пустынным и горным дорогам. Не зря видно хмыкнул отец, когда я смазывал сапоги вонючим рыбьим жиром.

Источник