- Выветривание горных пород: основные типы, их особенности и характеристики

- Как происходит выветривание, и какие остаточные продукты оно формирует?

- Типы выветривания и их особенности

- Физический тип

- Химический тип

- Подводный тип

- Гипергенные процессы. Выветривание

- Гипергенные процессы. Выветривание

- Процессы в зоне гипергенеза

- Физическое выветривание

- Химическое выветривание

- Коры выветривания

Выветривание горных пород: основные типы, их особенности и характеристики

Весь геологический период или век сопровождается выветриванием горных пород. Это достаточно сложный и продолжительный процесс, при котором разрушается поверхность минералов, либо они подвергаются абсолютному изменению. Важным условием для этого можно считать присутствие H2O, CO2, O2 и колебания температуры либо взаимодействие с местной флорой и фауной.

Преобладание различных условия либо факторов на участках формирования пород, определяет три основных разновидности процессов выветривания:

Все эти разновидности имеют тесную взаимосвязь и чаще всего проявляются в сочетании друг с другом. Может преобладать какая-то конкретная форма, соответствующая условиям окружающей природы. Зачастую такие виды выветривания горных пород имеют место на суше. Намного реже можно столкнуться с этим явлением в условиях водных бассейнов

Как происходит выветривание, и какие остаточные продукты оно формирует?

В классическом понимании продукты, задержавшиеся в породе, принято именовать элювием. По большей части так называют скопления рыхлых обломочных пород с разным составом, будь то глина или глыбы. Также это обломочные накопления солидных продуктов инсоляции (горизонты, корки и калькреты) и метасоматиты.

Выветриваемые продукты формируются в ходе естественных исторических изменений земной коры. Со временем меняется рельеф, климат местности, структура почвы и тектонический режим. Здесь формируются переотложенные скопления, различающиеся между собой вариантом переноса и садиментационными окружающими факторами.

Так, например, одна из разновидностей выветривания горных пород – эрозия. По сути, это выветривание минеральных элементов движущимися ледниками, потоками воды, ветра и гравитацией. Также подобные процессы иногда называют денудацией, то есть, не выветривание, сопровождающееся сносом.

При выветривании имеют место два ключевых условия. Разрушение материнской породы (процессы физического характера), а также химические процессы, включая реакции сообщения/обмена, окисления и гидратации. Как правило, эти два аспекта сочетаются друг с другом в различных соотношениях. При этом первый, как правило, становится подготовкой к химическому этапу.

Типы выветривания и их особенности

Теперь поговорим более подробно о каждом геологическом типе выветривания и о его характерных особенностях.

Физический тип

Процесс физического выветривания, как было сказано выше, основан на дезинтеграции или дроблении материнской породы. При этом существенных изменений в составе зёрен минерального происхождения не происходит. Эти процессы можно считать характерными для такой географии широт, как Антарктика, Арктика, а также для аридных местностей (полупустыни, пустыни) и горных районов.

Эти процессы протекают в условиях температурных изменений. Это может быть замерзание воды с последующим оттаиванием, биологические факторы (деятельность живности в корнях растительности или роющих животных), а также соляная кристаллизация в капиллярных водах. Между тем никаких видимых трансформация состав обломочных частей не претерпевает.

Среди основных факторов механического выветривая первостепенную важность имеют температурные перемены в течение сезонов и даже суток. В породе горы скапливаются зёрна, различающиеся между собой составом. Каждая категория таких зёрен может по-разному реагировать на температурные изменения. Основное их отличие состоит в коэффициенте линейного и объёмного расширения, который отражён в специальной расчётной таблице.

В ходе физических выветривающих процессов может иметь место кристаллизация. Так, вода, замерзая, превращается в лёд. За счёт этого её объём увеличивается почти на 10%. Это приводит к расклиниванию породы трещинами и, в итоге, к разрушению.

Немалое влияние имеет тектоническое напряжение, при которых изгибаются породистые пласты. В результате происходит их сминание и образуются разрывы. Целостность породы при этом нарушается.

Следующие два фактора, ударное действие ветра (корразия) и волн (абразия), также считаются важными при физическом выветривании разных типов горных пород. Морской прибой и водные течения механически разрушают коренные породы. Ударные волны с песчинками и камнями обрушают и растворяют породу. Имеет место и подводная абразия, которую можно встретить на океаническом, морском и озёрном дне.

Глубина водоёма при это может составлять несколько десятков метров, в случае с озёрами, или сотен метров, при подводной абразии в морях и океанах.

При денудации и эрозии имеет место гравитационное влияние. Именно оно определяет первичное разделение обломочных материалов. Так крупные части пород скапливаются преимущественно в различных местах на склонах, а также у подножий гор. Более мелкие частицы уходят с водой или разносятся ветром, иной раз на многие километры от мест разрушения.

Типы физического выветривания различаются между собой в зависимости от фактора, под действием которого происходит разрушение породы. Это может быть разрушение под действием солнечных лучей, снега, мороза, льда и биологических факторов.

По части определённых процессов, происходящих в массивах, физический и химических тип породистого разложения имеют определённые схожести. То есть, и в первом, и во втором случаях имеют место разрушительные химические процессы. Однако в случае с физической категорией, механические факторы значительно преобладают.

Химический тип

В геологии представляет собой сложные химико-биологические, сопровождающие распадением горных пород. Также имеют место различные реакции биохимического и биогенного характера. Действие органических кислот, кислорода, аммиака, углекислоты, азотной и серной кислот, а также воды можно отнести к основным факторам химического выветривания горных пород.

Под влиянием этих факторов происходят выщелачивательные, гидратационные, окислительные, растворяющие, гидролизные и карбонатизационные процессы. Щёлочи, катионы металлов, гидроксиды и оксиды при этом выносятся из активной зоны.

Важнейшим агентом при химическом типе считается биогенный фактор. Он влияет на различные, взаимосвязанные процессы выветривания в литосфере, гидросфере и атмосфере. Под действием биомассы оказывается каталитическое действие на синтез и деградацию. Формируется благоприятная среда, в которой действуют активные бактериальные компоненты.

Водная структура – это определяющий фактор. По сути водная среда со свойствами слабых электролитов диссоциирует на OH – и H + ионы. В этой связи водная среда способствует растворению практически любых, известных на сегодня минералов.

Кислотно-щелочной показатель pH также влияет на растворимость некоторых минеральных компонентов, формирующихся в процессе минерально-химического выветривания. К примеру, гидроксид железа подвержен растворению – таким образом, растворяющие водные массы способны переносить его, но только в кислых средах. Когда раствор нейтрализуется, гидроксид осаждается. А вот алюминия гидрат растворяется не только в кислых, но и щелочных средах.

Таким образом, фактор растворимости непосредственным образом влияет на перенос компонентов и условия, в которых они осаждаются. Помимо кислотно-щелочного фактора важную роль в химико-физических условиях растворения среды и миграции частиц играет восстановительно-окислительный потенциал (Eh).

Одним из ключевых факторов при химическом типе считаются продукты разрушенной органики. В первую очередь речь идёт об остатках растительного происхождения, образующих гуминовые кислоты. Последние в свою очередь окисляют среду и способствуют разложению силикатов. Наличие органических веществ способствует формированию восстановительной среды.

Таким образом, растворимость большинства закисных соединений в этом случае более выражена, чем у окисных. Микробы существенным образом влияют на сульфатную редукцию, участвуют в образовании водорода и переведении окисного железа в нерастворимую форму.

Наконец, свой особый вклад в процессы химического выветривания и выхода побочных продуктов из мест разложения материнской породы вносит углекислота. Она образует с отдельными группами металлов растворимые соединения. Карбонат металла в сочетании с углекислотой переходит в бикарбонат, который имеет более высокий показатель растворимости.

Подводный тип

Процессы выветривания горных пород имеют место не только на суше, но, как уже было сказано выше, на дне различных водоёмов, преимущественно океанов и морей. Если рассматривать последние, то при наличии морской воды, богатой минералами, а также при смене температур, газовых режимов и давления происходит растворение горной породы и минералов. При этом формируются новообразования элювиального типа с продуктами биологической, метасоматической и химической природы.

Сочетание всех этих процессов в подводной среде приводит к изменению состава минеральных разностей, которые могут присутствовать здесь на дне либо во взвешенном состоянии. Такую совокупность принято называть гальмиролизом. При этом он относится не только к минеральным образцам на морском дне, но и к продуктам вулканической активности.

К числу ключевых факторов разложения минералов в подводной среде принято относить:

- воду;

- состояние газов;

- биос;

- давление;

- степень солёности;

- температурный режим и его изменения.

В зависимости от глубины водоёма, на которой происходят процессы разложения, схема воздействия этих факторов меняется. В зоне подводного разложения температура, при которой происходят процессы распада и выветривания, более низкая, если сравнивать её с температурным режимом химического выветривания в континентальной среде.

С увеличением глубины, на котором формируется донный осадок, растёт показатель давления. На 200 метрах он составляет порядка 20 атмосфер, а на глубине 10 тысяч метров – до 1000 атмосфер. Таким образом, растворимость газов и твёрдых веществ возрастает. Более активно и в краткий период проходят химические процессы. Также меняется их эффективность и направление.

Высокая скорость скопления осадков не влияет на развитие процессов выветривания под водой. Это обусловлено тем, что осаждаемые материалы долгое время не контактировали с природными водами, вследствие их перекрытия новыми осадочными слоями. При этом солёные воды не успевают оказывать выраженного химического воздействия на эти материалы.

По мере удаления от линии берега на море и в океанах, скорость накопления осадков снижается. По этой причине гальмиролиз проявляется более активно на глубоководных участках водоёмов. Также его активность обусловлена от жизнедеятельности микроорганизмов и скорости осадочного скопления.

Растворённое вещество имеет свойство мигрировать в вертикальном направлении, а его частицы – цементироваться. Под действием гидратации, гидролиза, миграции, восстановления и окисления гальмиролизированные осадки синтезируются в другие минеральные породы. К их числу можно отнести:

- фосфориты;

- гидроксид марганца и железа;

- цеолит;

- шамозит;

- карбонаты;

- глауконит;

- цеолит;

- глинистые породы.

Формируются преимущественно фосфатные породы. Бактериальная микрофлора выступает катализатором при гальмиролизе. Они ускоряют химический процесс, однако не изменяют направленность и продукты, которые они продуцируют в процессе.

Химико-физические условия водной среды непосредственным образом влияют на ход и проявление выветривания под водой. Последнее при этом достигает апогея в развитии при нулевых и малых скоростях накопления осадков в районах подводных хребтов и глубоководных областей.

Напоследок хотелось бы упомянуть о фумарольной и гидротермальной переработке осадочных образований в местах вулканической активности. Здесь преобладают сульфат-ионные составы, а также пирокластические осадки пепла, которые наряду с кислой средой и высокими температурами делают глинозём подвижным. Это, в свою очередь, формирует белоцветной и пестроцветной элюфий, который по Калугину называется сольфатарно-фумарольная кора выветривания.

Источник

Гипергенные процессы. Выветривание

Гипергенные процессы. Выветривание

Процессы в зоне гипергенеза

В зоне гипергенеза, соответствующей приповерхностной биокостной части литосферы, выведенные на поверхность либо на дно морского бассейна горные породы стремятся прийти в равновесие с окружающей средой. Основными источниками энергии здесь являются солнечное тепло и в значительно меньшей степени внутренне тепло Земли. Важнейшую роль в гипергенных процессах играют органическое вещество и вода.

Верхней границей служит земная поверхность. Нижняя граница соответствует уровню затухания воздействия на горные породы фотосинтезирующей жизни, что сопровождается резким сокращением содержания кислорода и соответственно изменением химических условий среды (Eh, pH, угнетение процессов окисления, гидролиза, коллоидообразования). Обычная мощность зоны гипергенеза не превышает десятков метров, но иногда гипергенные процессы проявляются на глубинах в сотни и даже первые тысячи метров. Их проявление в глубинных зонах приурочено к зонам трещиноватости, карстовым полостям, поверхностям контактов пород, подземным горным выработкам, сохраняющим связь с земной поверхностью и служащим путями проникновения гипергенных агентов.

В зоне гипергенеза всегда присутствуют два принципиально различных комплекса минеральных образований: 1) материнские породы (субстрат) и 2) продукты гипергенеза.

В зависимости от условий процессы гипергенеза можно разделить на три группы:

поверхностный (или наземный) гипергенез – комплекс явлений и процессов, происходящих непосредственно на поверхности суши или связанных с проникающими в толщи пород инфильтрационными водами;

глубинный (или подземный) гипергенез — комплекс явлений и процессов, происходящих ниже земной поверхности и связанных с воздействием подземных вод, движущихся по водоносным горизонтам или восходящих по проницаемым зонам (заметим, что эти воды также имеют поверхностное происхождение);

подводный гипергенез (или гальмиролиз) — комплекс явлений и процессов, происходящих на дне морей и океанов при взаимодействии морских вод с горными породами.

Формирование продуктов поверхностного гипергенеза связано с процессами выветривания.

Выветривание – это процесс изменения и разрушения минералов и горных пород на земной поверхности под воздействием физических, химических и органических факторов.

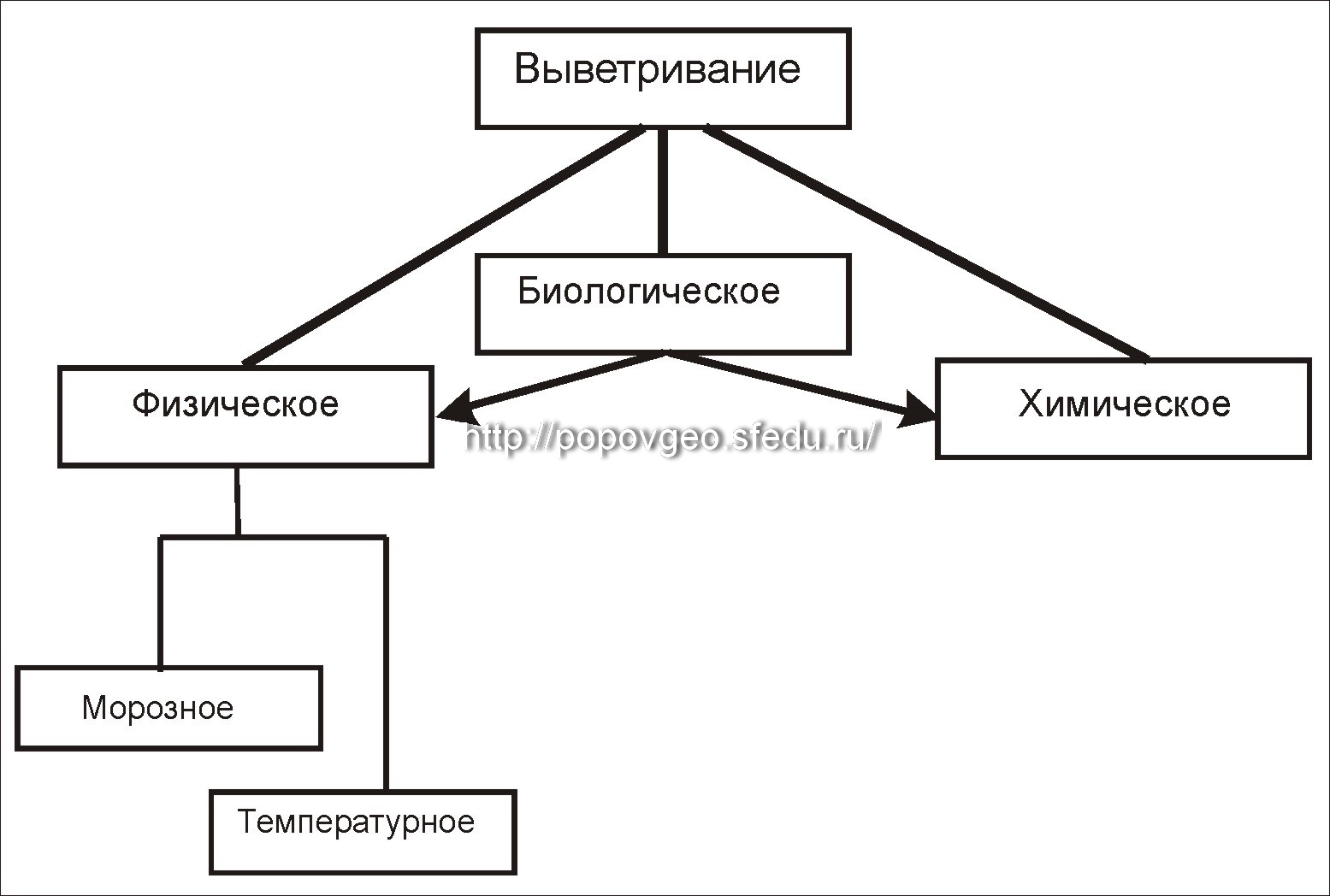

В зависимости от того, какие факторы обуславливают процессы преобразования пород, выветривание можно подразделить на физическое (или механическое) и на химическое. Биогенные процессы, очень широко проявленные в процессах выветривания, проявляются как в механическом, так и в химическом воздействии на минеральный субстрат. Механическое разрушение пород при биогенном выветривании осуществляется, например, корнями растений, расширяющими трещины, или роющими организмами (черви, муравьи, термины, суслики, кроты и др.). Биохимические процессы активно воздействуют на минеральное вещество как в процессе жизнедеятельности (например, лишайники извлекают минеральные вещества из минералов, что приводит к разрушению последних), так и поставляя химически активные соединения в процессе разложения (органические кислоты, возникающие при разложении опавшей листвы и пр.).

Взаимодействие минерального и органического вещества приводит к возникновению почвы.

Физическое выветривание

Физическое выветривание подразделяется на температурное и морозное.

Температурное выветривание – разрушение горных пород и минералов на поверхности Земли под влиянием колебаний температуры. Известно, что при нагревании и охлаждении твёрдые тела изменяют свой объём. Не являются исключением горные породы и минералы. В результате суточных колебаний температуры в массиве горных пород возникают напряжения двух типов.

Напряжения первого типа (называемые объёмно-градиентными) связаны с неравномерным нагреванием поверхностной и более глубоких частей массива; различие температур (и, соответственно, различное расширение) в этих частях массива приводят к образованию трещин, направленных параллельно его поверхности. Вследствие этого происходит шелушение и отслаивание пород, называемое десквамацией.

Десквамация в слоистой карбонатной породе (плато Лаго-Наки, Большой Кавказ)

Десквамация вулканических пород ( вулканический массив Карад-Даг, Крым)

Второй тип напряжений в пределах объёма породы и минерала связан с различием коэффициентов теплового расширения-сжатия минералов. Напряжения этого типа приводят к раскалыванию до уровня минеральных зёрен и далее, по трещинам спайности, до образования частиц размером до сотых долей мм. Быстрее разрушаются темноокрашенные минералы и породы, а также крупнокристаллические полиминеральные породы с большими различиями коэффициентов расширения составляющих их минералов.

Так в процессе температурного выветривания массив пород разрушается с образованием обломочных пород различного размера – от щебня до алевритового материала. Суточные колебания температуры проявляются до глубины 1 м, что определяет максимальную мощность возникающих таким путём обломочных отложений.

Наиболее активно температурное выветривание протекает в пустынях и, в несколько меньшей степени, в нивальных областях и в высокогорных районах, не покрытых снегом. Этому способствует сочетание двух факторов: 1) резкие суточные колебания температуры, достигающие 50 о С и 2) обнажённость горных пород ввиду отсутствия растительного покрова и почвенного слоя.

Морозное выветривание – разрушение горных пород в результате периодического замерзания попадающей в трещины воды.

Попадая в трещины, в холодное время суток вода замерзает – превращается в лёд, объём которого, как известно, значительно выше, чем исходный объём воды. Кристаллизующийся лёд оказывает на стенки трещин весьма существенно давление, достигающее 1000 кг/см 3 и более, что значительно выше прочности большинства горных пород. Давление льда приводит к расширению трещин и раскалыванию пород на крупные обломки размером от десятков сантиметров до метров в диаметре. Отсутствие более мелкого материала обусловлено тем, что свободная вода не способна проникать в микротрещины.

Наиболее активно морозное выветривание протекает в холодных и умеренных областях с резкими суточными колебаниями температуры, а также в области развития вечной мерзлоты и в зоне деятельности ледников.

Образующиеся в ходе физического и химического выветривания продукты разрушения могут быть перемещены с места своего образования под действием водных потоков, ветра, движущихся ледников и других экзогенных факторов (процесс перемещения продуктов разрушения горных пород называется денудация) или остаться на месте своего образования. Продукты выветривания, залегающие на месте своего образования, называются элювий. К элювию относят продукты выветривания, не смещённые за пределы площади развития материнских пород (субстата за счёт которого они образовались).

В результате физического выветривания образуются особые формы ландшафта. Если выветривание происходит в горной области, где имеются плоские, горизонтальные поверхности, то продукты выветривания накапливаются на них в виде глыб и более мелкого дресвяного материала. В результате создаются элювиальные россыпи и ландшафты беспорядочного нагромождения глыб, получившие название «каменных морей».

Характерным ландшафтом зон физического выветривания являются каменистые пустыни, или, как их называют в Сахаре, гаммады. Гаммады представляют собой нагромождения глыб и щебня, образующиеся за счёт выветривания горизонтально лежащих платов горных пород и выноса ветром пылеватых и песчаных продуктов их разрушения. Краю пластов часто расчленены на останцы конусовидной формы, понижения между которыми заполнены россыпями каменных глыб и щебнем.

Говоря о физическом выветривании необходимо подчеркнуть, что оно приводит к механической дезинтеграции пород и минералов, но не приводит к их химическому преобразованию.

Химическое выветривание

Химическое выветривание представляет собой процесс химического преобразования минералов и горных пород под воздействием воды, кислорода, углекислого газа, органических кислот, а также вследствие биогеохимических процессов.

Преобразование происходит вследствие реакций окисления и гидратации (например, преобразование пирита по схеме FeS2 + mH2O + nO2 – FeSO4 — Fe2SO4 – Fe(OH)3 – Fe2O3 . nH2O), растворения и гидролиза. Особое место занимают реакции гидролиза — ионного обмена между веществами и водой, приводящие к разрушению даже весьма устойчивых структур силикатов, сопровождающемуся их гидратацией и выносом элементов из кристаллической решётки. Примером такой реакции, может служить разрушение каркасной структуры полевых шпатов (самых распространённых в земной коре минералов) с образованием глинистых минералов и, далее, гиббсита:

Необходимо отметить ещё одну функцию воды, без которой невозможно химическое преобразование пород: вода обеспечивает «доставку» агентов химического выветривания и вынос продуктов реакций.

Транспортировка веществ происходит почвенно-грунтовыми водами в виде истинных и коллоидных растворов.

Важное значение в процессах химического выветривания имеют органические кислоты, активно способствующие разложению минералов. Процессы химического выветривания протекают ниже почвенного слоя, просачиваясь через который воды обогащаются органическими соединениями.

Необходимыми условиями глубоко химического выветривания являются:

- климат, при котором достигается сочетание высоких температур и влажности (гумидный тропический);

- обилие и характер растительности (при её разложении образуются органические кислоты, активно разрушающие минералы);

- выровненный рельеф, обеспечивающий неподвижность продуктов разрушения;

- продолжительность выветривания.

Важно подчеркнуть роль ландшафтных условий. В гумидных ландшафтах развита лесная растительность, обладающая огромной биомассой и разлагающаяся почве микроорганизмами с образованием органических кислот, поэтому почвенные воды гумидных ландшафтов обладают кислой реакцией и активно воздействует на минералы исходных горных пород; в таких условиях выветривание протекает под воздействием постоянного промывания горных пород кислыми растворами.

В аридных ландшафтах, отличающихся недостаточной увлажнённостью, распространена травянистая растительность. Её биомасса в десятки раз меньше биомассы лесов. Кроме того, почвенная микрофлора перерабатывает растительные остатки с образованием высокополимеризованных органических соединений, которые не обладают агрессивными свойствами по отношению к минералам. Почвенные воды имеют нейтральную или слабощелочную реакцию, поэтому интенсивного промывания выветривающейся толщи агрессивными возами не происходит, и в ней постепенно сохраняются относительно легкорастворимые соединения.

Процессы химического разложения приводят к разрушению кристаллических решёток минералов, даже весьма устойчивых, высвобождению из них химических элементов. Так выветривание гранитов может завершиться формированием за сёт слагающих их минералов толщи глин, обогащённых водными окислами алюминия.

Коры выветривания

Геологические тела, сложенные элювием, то есть продуктами глубокого поверхностного физического, химического, биохимического преобразования горных пород, оставшихся на месте своего образования, объединяют понятием кора выветривания.

Кору выветривания магматических и метаморфических горных пород называют ортоэлювием. Эти породы формировались в условиях, резко отличных от земной поверхности, и поэтому они изменяются наиболее сильно. Соответственно, развивающиеся по ним коры выветривания резко отличаются от материнской породы.

Кора выветривания морских осадочных пород называется параэлювием. Изменение таких пород, по сравнению с магматическими и метаморфическими, часто менее значительно. Поэтому кора выветривания не всегда резко отличается от материнских пород (например, при выветривании глин).

Элювий континентальных отложений обозначается термином неоэлювий. Материнские породы, за счёт которых происходит формирование такого элювия, сами являются переотложенными продуктами выветривания, и в поверхностных условиях уже слабо изменяются; в силу этого неоэлювий часто выражен неотчётливо. Нередко выветривание захватывает только почвенную толщу и коры выветривания не образуется.

Типичным компонентами кор выветривания служат продукты дезинтеграции субстрата, глинистый элювий и латериты.

Продукты дезинтеграции представляют собой подвергшиеся физическому выветриванию (растрескиванию, дроблению) породы субстрата, практически не изменившие химического состава. Примером могут служить глыбовый и щебнистый элювий на гранитных породах в аридных и субаридных областях, доломитовая мука на доломитах и пр. Иногда, в условиях жаркого влажного климата, поверхностная дезинтеграция сопровождается начальным химическим выветриванием – гидролизом, частичным выщелачиванием наиболее подвижных компонентов (например, щебнистые элювиальные суглинки в Центральном Казахстане, образованные за счёт гранитов).

Глинистый элювий – глины, сохранившие реликтовую структуру материнских пород. Глинистый элювий обычно слагает основную массу коры выветривания и подразделяется по минеральному составу (гидрослюдистый, монтмориллонитовый, каолинитовый). Характерен для областей с гумидным климатом.

Латеритом (от лат. «later» — кирпич) называют красноцветные железистые или железисто-глинозёмистые элювиальные образования, состоящие преимущественно из минералов гидроокислов и оксидов железа, алюминия и титана с примесью каолинита. они во влажных тропических и субтропических областях в условиях интенсивного выноса кремнезёма (SiO2) и оснований CaО, Na2О, K2O, MgO и накоплением окислов алюминия (гиббсит — AlО(OH)3), железа (гематит – Fe2O3, гётит — FeOOH) и титана в остаточных породах. Образуются латериты за счёт материнских пород, богатых алюминием (например, гранитов или сиенитов). Часто на поверхности латеритов формируется кираса – порода, состоящая из обломков латерита и конкреционных образований, сцементированных алюможелезистым цементом.

Разновидностью коры выветривания являются рудные шляпы, формирующиеся при химическом выветривании пород, богатых рудными минералами, обычно сульфидами или другими легкоокисляющимися соединениями. На поверхности рудные шляпы обычно сложены кавернозными железняками, образующими глыбовые и щебневые развалы, выделяющиеся темно- и светло-красной, охристой и буровато-красной окраской, связанной с окислами и гидроокислами железа (гётит, гидрогётит, гидрогематит и др.).

Формирование шляп связано с воздействием воды на рудные минералы: происходит вынос грунтовыми водами легкорастворимых соединений, а в остатке накапливается нерастворимая минеральная масса, образующая шляпу. Так при разложении железосодержащих сульфидных руд часть железа выносится в виде сульфатов, но большая его доля, пройдя через сульфатную стадию, окисляется до гидроксидов и накапливается близ выхода рудных тел на земную поверхность, формируя железную шляпу.

По составу конечных продуктов рудные шляпы подразделяются на оксидные и сульфатные. Первые характерны для жарких и умеренных гумидных областей; вторые – широко развиты в аридных и зонах и зоне вечной мерзлоты.

Оксидные шляпы характеризуются резким преобладанием среди новообразованных рудных минералов гидроокислов железа, а в глинистых фракциях галлуазит-каолинитовой ассоциации; они имеют относительно большую мощность, как правило, многие десятки метров. Сульфатные шляпы отличаются присутствием зоны сульфатов железа и обладают обычно небольшой мощностью (метры, до первых десятков метров).

Поверхностному выветриванию могут подвергаться и залежи нерудных полезных ископаемых. В частности, при поверхностном растворении соляных толщ возникает гипсовая шляпа, или кепрок, представляющая покрышку на залежах солей и состоящая из смеси гипса с глиной, песком и карбонатами. При разложении гипсов формируется шляпа, в состав которой входят вторичный гипс в смеси с песчано-глинистым материалом.

Глубина распространения рудных шляп ниже земной поверхности обычно ограничивается уровнем грунтовых вод и достигает десятков и сотен метров.

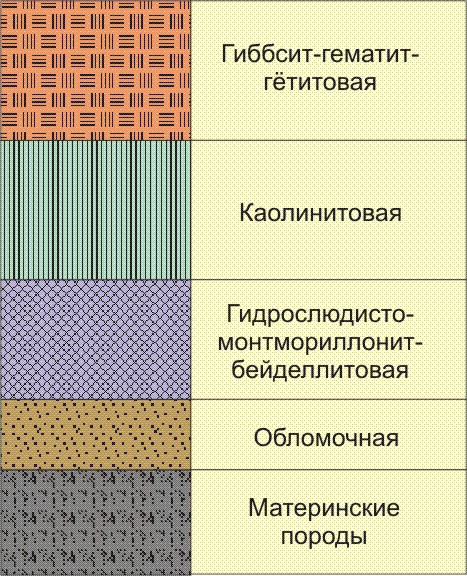

Процессы химического выветривания протекают стадийно, что наглядно демонстрируется приведённой выше последовательностью преобразования пирита и полевого шпата. Эта стадийность отчётливо проявляется в развитии и строении и развитии кор выветривания.

Б.Б. Полыновым были выделены стадии развития коры выветривания, наиболее проявленные в ортоэлювии.

Вторая стадия – сиаллитная, или обызвесткованная знаменуемся началом процесса химического выветривания, сопровождающимся извлечением из кристаллохимических структур силикатов щелочных и щелочноземельных элементов (главным образом кальция и натрия). При этом за счёт осаждения выносимого кальция в выветривающейся породе образуются плёнки, налёты и конкреции кальцита («обызвесткованный элювий»). Силикаты на этой стадии начинают гидратироваться и подвергаться гидролизу, при этом гидролиз силикатов со сложной кристаллохимической структурой сопровождается не полным их разрушением, а распадом на отдельные «блоки», из которых затем возникают новые минералы – происходит трансформация в глинистые минералы (гидрослюды, монтмориллонит, бейделлит и др.). За пределы коры выветривания водами выносятся лишь наиболее подвижные элементы – хлор и частично сера.

Третья стадия – кислая сиаллитная – сопровождается дальнейшим, уже весьма значительным, преобразованием минералов — за счёт материнских пород образуется «сиаллитный элювий», получивший название по преобладающим химическим элементам Si и Al. Для этой стадии характерны богатые алюминием глины — каолинит, галлуазит, и железосодержащие оксиды и гидроксиды — лимонит и пр. Продукты выветривания лишаются оснований (CaО, Na2О, K2O, MgO), выносимых из коры фильтрующимися сквозь неё водами.

Четвёртая стадия – аллитная – проявлена в интенсивном вносе из продуктов выветривания не только щелочных и щелочноземельных элементов, но и кремнезёма силикатов, вследствие чего в пределах коры остаются наименее подвижные соединения — водные окислы алюминия и железа, образующие латериты. При наличии определённого состава исходных пород конечные продукты выветривания обогащаются оксидами алюминия (отсюда и название аллитной стадии). Так в условиях жаркого климата и высокой влажности преобразование полевых шпатов приводит не только до уровня каолинитовых глин, но и далее, приводя к формированию бокситов (от фр. «beauxite», по названию местности Beaux на юге Франции) — алюминиевой руда, состоящая из гидроксидов алюминия (до 40-60%), оксидов железа и кремния.

Приведённая выше последовательность преобразования исходных пород является. Конечно, обобщённой идеальной схемой, иллюстрирующей общую направленность процесса выветривания.

Процесс выветривания может прерваться на любой стадии в связи с неблагоприятным изменением физико-географических условий (например, в связи с аридизацией климата) или под воздействием геологических событий (например, воздымание территории, проводящее к эрозии коры выветривания, либо наоборот, опусканием и захоронения коры выветривания под осадками). Следовательно, очень древняя кора выветривания может быть неполно развитой, а геологически более молодая кора, развивавшаяся на протяжении более длительного времени, может оказаться более хорошо сформированной.

Состав конечных продуктов химического выветривания определяется как степенью эволюции коры, так и составом материнских пород. Для кор, развивающихся по ультраосновным породам, характерно обогащение железом, содержащимся в большом количестве в материнских породах. Иногда такие коры используются в качестве железной руды (например, месторождения на о. Куба, где мощность коры достигает 25 м). Другим элементом, способным образовывать промышленные концентрации является никель, накапливающийся в нижних частях коры выветривания за счёт осаждения из фильтрующихся водных растров (обогащённых в верхних горизонтах коры довольно подвижным никелем).

При этом, вне зависимости от различий состава субстрата, существует определённая закономерность в подвижности элементов (следовательно, и последовательности их выноса из коры), позволившая выделить ряды миграции элементов в корах выветривания.

Ряды миграции химических элементов коре выветривания силикатных пород (по Б.Б. Полынову с упрощениями)

В строении развитых кор выветривания выделяются ряд горизонтов, состав которых соответствует разным последовательным стадиям выветривания субстата. В совокупности эти горизонты образуют профиль коры выветривания. Нижние горизонты, залегающие непосредственно на материнских породах, соответствуют обломочной стадии, вверх степень выветренности повышается.

Например, кора выветривания на гранитах имеет следующее строение профиля (снизу вверх):

1 — горизонт щебенчатой, или обломочной, коры выветривания, образованный дезинтегрированным в ходе физического выветривания гранитом;

2 — гидрослюдистый горизонт, в породах которого, представляющих собой слабосцементированную массу, прослеживается структура исходного граниты, но значительная часть щелочей и щелочноземельных элементов из минералов вынесена, и большая часть полевых шпатов замещена агрегатом тонкочешуйчатых гидрослюд;

3 — коалинитовый горизонт, представляющий собой светлую глинистую массу с отдельными участками рыхлого щебнистого материала и красно-бурые пятна от скопления гидрооксидов железа из этого горизонта полностью удалены все одно и двухвалентные катионы, гидрослюды здесь замещены коалинитом.

При выветривании горных пород иного состава горизонты профиля слагаются другими минералами. Каждый тип горных пород характеризуется своими особенностями состава и строения коры выветривания.

Источник