Вихревая труба с водой

© Хаустов Владимир Игоревич

1.5 Современные вихревые технологии очистки воды

1.5.1 Вихревое движение воды.

Вихревое движение – движение жидкости, сопровождающееся вращением частиц воды вокруг мгновенных осей , проходящих через эти частицы. [3]

1.5.2 Вихревой эффект

Вихревой эффект (эффект Ранка-Хилша) — эффект разделения газа или жидкости при закручивании в цилиндрической или конической камере на две фракции. На периферии образуется закрученный поток с большей температурой, а в центре — закрученный охлажденный поток, причем вращение в центре происходит в другую сторону, чем на периферии. [8]

1.5.3 Современные тенденции вихревой водоочистки.

Вихревая водоочистка основываться на организации различными механическими способами вихревых движений воды. [3]

Родоначальником вихревых процессов в водоочистке явился австрийский изобретатель, физик, натуралист и философ Виктор Шаубергер (30 июня 1885 — 25 сентября 1958) [9]

Датский институт экологической техники испытал завихритель воды Шаубергера, надевающийся на водопроводный кран. По данным экспертизы, после прохождения прибора водопроводная вода структурируется, снижается ее поверхностное натяжение, и меняется кислотно-щелочной баланс pH — вода становится более щелочной. Такая вода оказывает благотворное влияние на организм человека. [6]

Скандинавские ученые провели исследование завихрений воды. Проверялось количество бактерий в сточных водах до завихрения и после него. Результаты потрясают: сточная вода изначально содержала 640000 бактерий на 1см3. После завихрения в воде осталось лишь 5000 бактерий на 1 см3. Обычно для очистки сточных вод используется метод продувки воздухом. После такой очистки наша сточная вода имела 95000 бактерий.

Метод очистки воды завихрением в 25 раз эффективнее традиционного метода очистки воздухом! К тому же, через 15 минут у сточной воды, обработанной по методу Шаубергера исчез дурной запах, что вообще не достигается другими методами. [6]

Одним из перспективных направлений очистки жидкости от твердых примесей и взвешенных частиц является использование процесса закрученного движения потоков на основе вихревого эффекта (эффект Ранка-Хилша). [8]

При взаимодействии друг с другом, среды движутся вращательно-поступательно, что приводит к созданию зон парциальных давлений, смещение концентраций взвешенных частиц в сторону стенки устройства. То есть за счёт центробежных сил частицы твёрдой примеси попадают в зону пограничного слоя, в зоны “нулевых” скоростей. [5]

Благодаря вихревому движению воды в фильтрах молекулярная структура воды меняет свои размеры и состав. Вихрь разрушает и изменяет водные кластеры. В этих аппаратах создаются мощные центробежные силы. Если смесь жидкостей, которые имеют разную плотность и не растворяются друг в друге, попадают в поля закрученных потоков, то начинаются процессы фракционного разделения. Более тяжёлая жидкость, оттесняет лёгкую жидкость от периферии к оси вращения. Фракционное разделение смеси разных жидкостей зависит от физических параметров полей вращения, конструкции аппарата разделения, физических свойств самих жидкостей. [ 5 ]

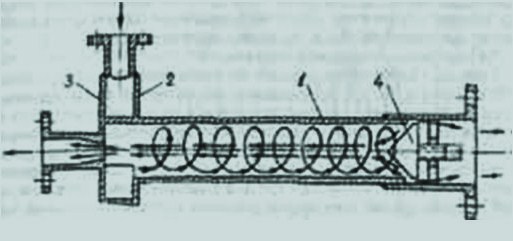

Классическая схема вихревого фильтра воды показана на рисунке 1.

Рисунок 1. Классическая схема вихревого фильтра воды

Глава 2. Опытно – экспериментальная частьпо разработке, изготовлению вихревого двухпоточного водяного фильтра и тестированию его на водопроводной воде Зашекснинского района г. Череповца.

2.1 Цели и задачи опытно – экспериментальной части.

Цель данного исследования определяет её задачи:

- Изучить физические и химические показатели водопроводной воды горячего водоснабжения Зашекснинского района г. Череповца.

- Произвести предварительный расчёт и изготовить опытный образец двухпоточного вихревого фильтра.

- Провести эксперимент по очистке водопроводной воды горячего водоснабжения Зашекснинского района г. Череповца.

- Провести анализ физических и химических показателей воды после эксперимента по вихревой технологии очистки воды.

- Сравнить показатели воды до и после эксперимента по вихревой технологии очистки воды.

2.2 Физические и химические показатели водопроводной воды горячего водоснабжения Зашекснинского района г. Череповца .

Для целей определения физических и химических характеристик водопроводной воды горячего водоснабжения Зашекснинского района г. Череповец 04.12.11 и 13.12.11 мной был проведён отбор проб и проведена экспертиза в ФБУЗ “Центр гигиены и эпидемиологии в Вологодской области” и испытана вода на запах, цветность, мутность согласно методики, приведённой в экологическом практикуме школьника. [1]

Результаты экспертиз согласно протоколов испытаний № 4604 от 07.12.11, № 4605 от 07.12.11, № 4606 от 07.12.11 проведённых ФБУЗ “Центр гигиены и эпидемиологии в Вологодской области” и испытаний сведены в таблицу 1 и приведены в приложении.

Таблица 1 Физические, химические и бактериологические характеристики водопроводной воды Зашекснинского района г. Череповца.

Источник

Вихревая трубка Ранка-Хильша.

Вихревая трубка Ранка-Хильша.

В поисках информации о тепловых трубках и термосифонах, наткнулся на такую вот информацию.

Рис1. Вихревая трубка

(кликните по картинке для увеличения)

Экспериментальными исследованиями Ранка в 1933 г. было установлено, что вихревой поток воздуха у оси и на периферии циклона имеет различную температуру. Спутся 13 лет открытие Ранка было подтверждено Хильшем на примере вихревой трубы. В настоящее время вихревые охладители в силу простоты конструкции и эксплуатации имеют широкий диапазон применения.

Охлаждающей средой, приме.

Вихревая трубка Ранка-Хильша.

В поисках информации о тепловых трубках и термосифонах, наткнулся на такую вот информацию.

Рис1. Вихревая трубка

Экспериментальными исследованиями Ранка в 1933 г. было установлено, что вихревой поток воздуха у оси и на периферии циклона имеет различную температуру. Спутся 13 лет открытие Ранка было подтверждено Хильшем на примере вихревой трубы. В настоящее время вихревые охладители в силу простоты конструкции и эксплуатации имеют широкий диапазон применения.

Охлаждающей средой, применяемой в вихревых охладителях, могут быть воздух, гелий, природные газы и др. Однако воздух является наиболее распространенным хладагентом

.

Вихревая труба (Рис.2 ) обычно имеет цилиндрический корпус 1, внутри которого расположена диафрагма 2. Рядом с ней тангенциально размещен патрубок — сопло 3. В противоположном (горячем) конце трубы расположен дроссельный вентиль 4.

Схема вихревой трубы

где 1 — труба

2 — диафрагма

3 — сопло

4 — вентиль

Вихревой эффект несмотря на довольно продолжительный срок исследований до сих пор не имеет единого, признанного всеми, научного объяснения. Нижеприведенная гипотеза базируется на передаче кинетической энергии в потоке завихренного воздуха.

В сопло 3 подается сжатый воздух. Попадая по касательной в трубу 1 завихряется и приобретает кинетическую энергию. Воздух двигается в вихревом потоке с различной угловой скоростью. У оси трубы скорость вращения больше, чем на периферии. Поэтому внутренние слои воздуха, отдавая кинетическую энергию внешним слоям, охлаждаются до температуры tх и выходят через диафрагму 2. Нагретый до температуры tг воздух выходит через свободный конец трубы. Расход и температура воздуха регулируются дроссельным вентилем 4. Температура охлажденного воздуха зависит от его начальных параметров — давления и температуры, а также от конструкции устройства. При давлении P = 0,4. 1 МПа и температуре tн = 20оС воздух может быть охлажден до конечной температуры tх = -80. 0оС.

Довольно простая штуковина. Запитать можно от компрессора, которым автомобилисты накачивают колеса. Компрессор питается от 12 вольт. Дает приличное давление, что-то около 3 атмосфер.

Работает труба и на воде, но с более низкой эффективностью. Ватерчиллер на вихревом эффекте.

Конено это ближе к экстриму. Мне кажется, такое охлаждение обойдется дешевле фреонки. Но, скорее всего, будет гораздо шумнее. Но МИНУС 80 градусов!

Источник

Вихревой теплогенератор

Теплогенератор Ю. С. Потапова очень похож на вихревую трубу Ж. Ранке, изобретенную этим французским инженером ещё в конце 20-х годов XX века. Работая над совершенствованием циклонов для очистки газов от пыли, тот заметил, что струя газа, выходящая из центра циклона, имеет более низкую температуру, чем исходный газ, подаваемый в циклон. Уже в конце 1931 г. Ранке подаёт заявку на изобретенное устройство, названное им «вихревой трубой». Но получить патент ему удаётся только в 1934 г., и то не на родине, а в Америке (Патент США №1952281.)

История создания

Французские же учёные тогда с недоверием отнеслись к этому изобретению и высмеяли доклад Ж. Ранке, сделанный в 1933 г. на заседании Французского физического общества. Ибо по мнению этих учёных, работа вихревой трубы, в которой происходило разделение подаваемого в неё воздуха на горячий и холодный потоки как фантастическим «демоном Максвелла», противоречила законам термодинамики. Тем не менее вихревая труба работала и позже нашла широкое применение во многих областях техники, в основном для получения холода.

Для нас наиболее интересны работы ленинградца В. Е. Финько, который обратил внимание на ряд парадоксов вихревой трубы, разрабатывая вихревой охладитель газов для получения сверхнизких температур. Он объяснил процесс нагрева газа в пристеночной области вихревой трубы «механизмом волнового расширения и сжатия газа» и обнаружил инфракрасное излучение газа из ее осевой области, имеющее полосовой спектр, что потом помогло нам разобраться и с работой вихревого теплогенератора Потапова.

В вихревой трубе Ранке, схема которой приведена на рисунке 1, цилиндрическая труба 1 присоединена одним концом к улитке 2, которая заканчивается сопловым вводом прямоугольного сечения, обеспечивающим подачу сжатого рабочего газа в трубу по касательной к окружности её внутренней поверхности. С другого торца улитка закрыта диафрагмой 3 с отверстием в центре, диаметр которого существенно меньше внутреннего диметра трубы 1. Через это отверстие из трубы 1 выходит холодный поток газа, разделяющийся при его вихревом движении в трубе 1 на холодную (центральную) и горячую (периферийную) части. Горячая часть потока, прилегающая к внутренней поверхности трубы 1, вращаясь, движется к дальнему концу трубы 1 и выходит из нее через кольцевой зазор между её краем и регулировочным конусом 4.

Рисунок 1. Вихревая труба Ранке: 1-труба; 2- улитка; 3- диафрагма с отверстием в центре; 4- регулировочный конус.

Законченной и непротиворечивой теории вихревой трубы до сих пор не существует, несмотря на простоту этого устройства. «На пальцах» получается, что при раскручивании газа в вихревой трубе он под действием центробежных сил сжимается у стенок трубы, в результате чего нагревается тут, как нагревается при сжатии в насосе. А в осевой зоне трубы, наоборот, газ испытывает разрежение, и тут он охлаждается, расширяясь. Выводя газ из пристеночной зоны через одно отверстие, а из осевой — через другое, и достигают разделения исходного потока газа на горячий и холодный потоки.

Жидкости, в отличие от газов, практически не сжимаемы. Поэтому более полувека никому и в голову не приходило подать в вихревую трубу воду вместо газа или пара. И автор решился на, казалось бы, безнадёжный эксперимент — подал в вихревую трубу вместо газа воду из водопровода.

К его удивлению, вода в вихревой трубе разделилась на два потока, имеющих разные температуры. Но не на горячий и холодный, а на горячий и тёплый. Ибо температура «холодного» потока оказалась чуть выше, чем температура исходной воды, подаваемой насосом в вихревую трубу. Тщательная же калориметрия показала, что тепловой энергии такое устройство вырабатывает больше, чем потребляет электрической двигатель насоса, подающего воду в вихревую трубу.

Так родился теплогенератор Потапова.

Конструкция теплогенератора

Правильнее говорить об эффективности теплогенератора — отношении величины вырабатываемой им тепловой энергии к величине потребленной им для этого извне электрической или механической энергии. Но поначалу исследователи не могли понять, откуда и как в этих устройствах появляется избыточное тепло. Предполагали даже, что туг нарушается закон сохранения энергии.

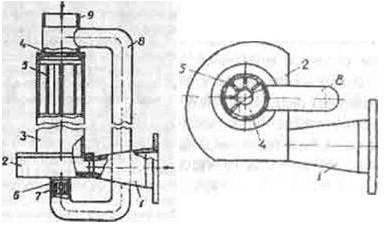

Рисунок 2. Схема вихревого теплогенератора: 1-инжекционный патрубок; 2- улитка; 3- вихревая труба; 4- донышко; 5- спрямитель потока; 6- штуцер; 7- спрямитель потока; 8- байпас; 9- патрубок.

Вихревой теплогенератор, схема которого приведена на рисунке 2, присоединяют инжекционным патрубком 1 к фланцу центробежного насоса (на рисунке не показан), подающего воду под давлением 4-6 атм. Попадая в улитку 2, поток воды сам закручивается в вихревом движении и поступает в вихревую трубу 3, длина которой раз в 10 больше ее диаметра. Закрученный вихревой поток в трубе 3 перемещается по винтовой спирали у стенок трубы к ее противоположному (горячему) концу, заканчивающемуся донышком 4 с отверстием в его центре для выхода горячего потока. Перед донышком 4 закреплено тормозное устройство 5 — спрямитель потока, выполненный в виде нескольких плоских пластин, радиально приваренных к центральной втулке, соосной с трубой 3. В виде сверху он напоминает оперенные авиабомбы или мины.

Когда вихревой поток в трубе 3 движется к этому спрямителю 5, в осевой зоне трубы 3 рождается противоток. В нём вода, тоже вращаясь, движется к штуцеру 6, врезанному в плоскую стенку улитки 2 соосно с трубой 3 и предназначенному для выпуска «холодного» потока. В штуцере 6 изобретатель установил ещё один спрямитель потока 7, аналогичный тормозному устройству 5 Он служит для частичного превращения энергии вращения «холодного» потока в тепло. А выходящую из него тёплую воду направил по байпасу 8 в патрубок 9 горячего выхода, где она смешивается с горячим потоком, выходящим из вихревой трубы через спрямитель 5. Из патрубка 9 нагретая вода поступает либо непосредственно к потребителю, либо в теплообменник (все про теплообменные аппараты), передающий тепло в контур потребителя. В последнем случае отработанная вода первичного контура (уже с меньшей температурой) возвращается в насос, который вновь подаёт её в вихревую трубу через патрубок 1.

После тщательных и всесторонних испытаний и проверок нескольких экземпляров теплогенератора «ЮСМАР» они пришли к заключению, что ошибок нет, тепла получается действительно больше, чем вкладывается механической энергии от двигателя насоса, подающего воду в теплогенератор и являющегося единственным потребителем энергии извне в этом устройстве.

Но непонятно было, откуда появляется «лишнее» тепло. Были предположения и о скрытой огромной внутренней энергии колебаний «элементарных осцилляторов» воды, высвобождающейся в вихревой трубе, и даже о высвобождении в её неравновесных условиях гипотетической энергии физического вакуума. Но это только предположения, не подкреплённые конкретными расчетами, подтверждающими экспериментально полученные цифры. Было ясно только одно: обнаружен новый источник энергии и похоже, что это фактически даровая энергия.

В первых модификациях тепловых установок Ю. С. Потапов подсоединял свой вихревой теплонагреватель, изображённый на рисунке 2, к выпускному фланцу обыкновенного рамногоцентробежного насоса для перекачивания воды. При этом вся конструкция находилась в окружении воздуха (Если что здесь про воздушное отопление дома своими руками) и была легко доступна для обслуживания.

Но КПД насоса, как и КПД электродвигателя, меньше ста процентов. Произведение этих КПД составляет 60-70%. Остальное — потери, идущие в основном на нагрев окружающего воздуха. А ведь изобретатель стремился греть воду, а не воздух. Поэтому он решился поместить насос и его электромотор в воду, подлежащую нагреву теплогенератором. Для этого использовал погружной (скважный) насос. Теперь тепло от нагрева мотора и насоса отдавалось уже не в воздух, а той воде, которую требовалось нагреть. Так появилось второе поколение вихревых теплоустановок.

Теплогенератор Потапова превращает в тепло часть своей внутренней энергии, а точнее часть внутренней энергии своей рабочей жидкости — воды.

Но вернёмся к серийным тепловым установкам второго поколения. В них вихревая труба по-прежнему находилась в воздухе сбоку от термоизолированного сосуда, в который был погружён скважный мотор-насос. От горячей поверхности вихревой трубы нагревался окружающий воздух, унося часть тепла, предназначавшегося для нагрева воды. Приходилось трубу обматывать стекловатой для уменьшения этих потерь. И чтобы не бороться с этими потерями трубу погрузили в тот сосуд, в котором уже находятся мотор и насос. Так появилась последняя серийная конструкция установки для нагрева воды, получившая имя «ЮСМАР».

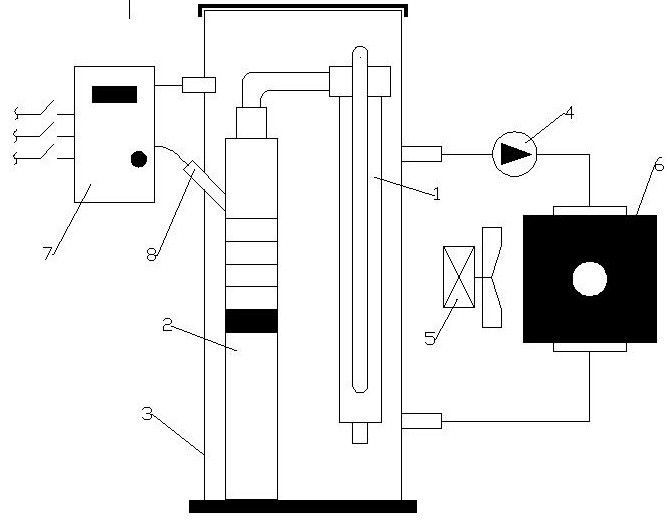

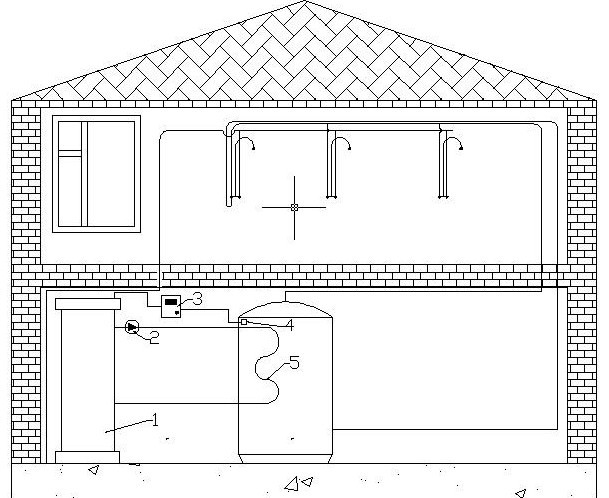

Рисунок 3. Схема теплоустановки «ЮСМАР-М»: 1 — вихревой теплогенератор, 2 — электронасос, 3 — бойлер, 4 — циркуляционный насос, 5 — вентилятор, 6 — радиаторы, 7 — пульт управления, 8 — датчик температуры.

Установка ЮСМАР-М

В установке «ЮСМАР-М» вихревой теплогенератор в комплекте с погружным насосом помещены в общий сосуд-бойлер с водой (см. рисунок 3) для того, чтобы потери тепла со стенок теплогенератора, а также тепло, выделяющееся при работе электродвигателя насоса, тоже шли на нагрев воды, а не терялись. Автоматика периодически включает и отключает насос теплогенератора, поддерживая температуру воды в системе (или температуру воздуха в обогреваемом помещении) в заданных потребителем пределах. Снаружи сосуд-бойлер покрыт слоем теплоизоляции, которая одновременно служит звукоизоляцией и делает практически неслышимым шум теплогенератора даже непосредственно рядом с бойлером.

Установки «ЮСМАР» предназначены для нагрева воды и подачи её в системы автономного водяного отопления жилых помещений , промышленных и административных зданий, а также в душевые, бани, на кухни, в прачечные, мойки, для обогрева сушилок сельхозпродуктов, трубопроводов вязких нефтепродуктов для предотвращения их замерзания на морозе и других промышленных и бытовых нужд.

Рисунок 4. Фото тепловой установки «ЮСМАР-М»

Установки «ЮСМАР-М» питаются от промышленной трёхфазной сети 380 В, полностью автоматизированы, поставляются заказчикам в комплекте со всем необходимым для их работы и монтируются поставщиком «под ключ».

Все эти установки имеют одинаковый сосуд-бойлер (см. рисунок 4), в который погружают вихревые трубы и мотор-насосы разной мощности, выбирая наиболее подходящие конкретному заказчику. Габариты сосуда-бойлера: диаметр 650 мм, высота 2000 мм. На эти установки, рекомендуемые для использования как в промышленности, так и в быту (для обогрева жилых помещений путем подачи горячей воды в батареи водяного отопления), имеются технические условия ТУ У 24070270,001 -96 и сертификат соответствия РОСС RU. МХОЗ. С00039.

Установки «ЮСМАР» используют на многих предприятиях и в частных домовладениях, они получили сотни похвальных отзывов от пользователей. В настоящее время Уже тысячи теплоустановок «ЮСМАР» успешно работают в странах СНГ и ряде других стран Европы и Азии.

Их использование особенно выгодно там, куда ещё не дотянулись газопроводы и где люди вынуждены использовать для нагрева воды и обогрева помещений электроэнергию, которая с каждым годом становится всё дороже.

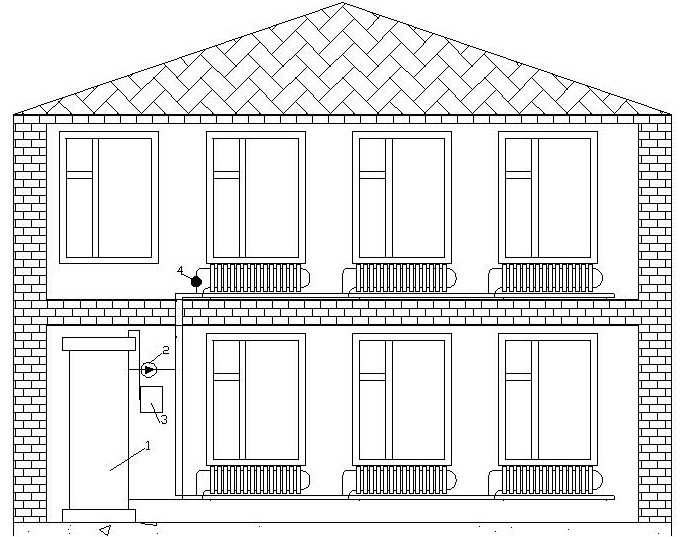

Рисунок 5. Схема подключения тепловой установки «ЮСМАР-М» к системе водяного отопления: 1 -теплогенератор «ЮСМАР»; 2 — циркулярный насос; 3-пульт управления; 4 -терморегулятор.

Теплоустановки «ЮСМАР» позволяют экономить треть той электроэнергии, которая необходима для нагрева воды и отопления помещений традиционными методами электронагрева.

Отработаны две схемы подключения потребителей к теплоустановке «ЮСМАР-М»: непосредственно к бойлеру (см. рисунок 5) — когда расход горячей воды в системе потребителя не подвержен резким изменениям (например, для отопления здания), и через теплообменник (см. рисунок 6) — когда расход воды потребителем колеблется во времени.

У теплоустановок «ЮСМАР» нет деталей, нагревающихся до температуры свыше 100°С, что делает эти установки особенно приемлемыми с точки зрения пожарной безопасности и техники безопасности.

Рисунок 6. Схема подключения тепловой установки «ЮСМАР-М» к душевой: 1-теплогенератор «ЮСМАР»; 2 -циркулярный насос; 3- пульт управления; 4 -термодатчик, 5 — теплообменник.

Используемая литература:

Ю.С. Потапов, Л.П. Фоминский, С.Ю. Потапов — » Энергия вращения»-01.01.2008 г.

Источник